MLP 基础知识

- 格式:pdf

- 大小:649.33 KB

- 文档页数:11

机器学习(ML)三之多层感知机多层感知机深度学习主要关注多层模型,现在以多层感知机(multilayer perceptron,MLP)为例,介绍多层神经⽹络的概念。

隐藏层多层感知机在单层神经⽹络的基础上引⼊了⼀到多个隐藏层(hidden layer)。

隐藏层位于输⼊层和输出层之间。

图展⽰了⼀个多层感知机的神经⽹络图。

模型图所⽰的多层感知机中,输⼊和输出个数分别为4和3,中间的隐藏层中包含了5个隐藏单元(hidden unit)。

由于输⼊层不涉及计算,模型图中的多层感知机的层数为2。

由模型图可见,隐藏层中的神经元和输⼊层中各个输⼊完全连接,输出层中的神经元和隐藏层中的各个神经元也完全连接。

因此,多层感知机中的隐藏层和输出层都是全连接层。

具体来说,给定⼀个⼩批量样本X∈ℝn×d,其批量⼤⼩为n,输⼊个数为d。

假设多层感知机只有⼀个隐藏层,其中隐藏单元个数为h。

记隐藏层的输出(也称为隐藏层变量或隐藏变量)为H,有H∈ℝn×h,因为隐藏层和输出层均是全连接层,可以设隐藏层的权重参数和偏差参数分别为W h∈ℝd×h和b h∈ℝ1×h,输出层的权重和偏差参数分别W0∈ℝh×q和b0∈ℝ1×q我们先来看⼀种含单隐藏层的多层感知机的设计。

其输出的计算为也就是将隐藏层的输出直接作为输出层的输⼊。

如果将以上两个式⼦联⽴起来,可以得到从联⽴后的式⼦可以看出,虽然神经⽹络引⼊了隐藏层,却依然等价于⼀个单层神经⽹络:其中输出层权重参数为W h W0,偏差参数为b h W0+b。

难发现,即便再添加更多的隐藏层,以上设计依然只能与仅含输出层的单层神经⽹络等价。

激活函数上述问题的根源在于全连接层只是对数据做仿射变换(affine transformation),⽽多个仿射变换的叠加仍然是⼀个仿射变换。

解决问题的⼀个⽅法是引⼊⾮线性变换,例如对隐藏变量使⽤按元素运算的⾮线性函数进⾏变换,然后再作为下⼀个全连接层的输⼊。

第1篇一、基础知识1. 请简要介绍人工智能的概念及其发展历程。

2. 人工智能的主要研究方向有哪些?请分别说明其特点和应用场景。

3. 机器学习、深度学习、强化学习之间的关系是什么?4. 什么是神经网络?请简要介绍其结构和工作原理。

5. 人工智能的主要应用领域有哪些?6. 什么是自然语言处理?请列举几个自然语言处理的应用实例。

7. 什么是计算机视觉?请列举几个计算机视觉的应用实例。

8. 什么是语音识别?请列举几个语音识别的应用实例。

9. 什么是机器人?请简要介绍机器人的分类及其应用场景。

10. 什么是自动驾驶?请简要介绍自动驾驶的发展历程和关键技术。

二、编程能力1. 请实现一个简单的线性回归模型,并使用Python进行训练和预测。

2. 请实现一个K近邻(KNN)分类器,并使用Python进行训练和预测。

3. 请实现一个决策树分类器,并使用Python进行训练和预测。

4. 请实现一个支持向量机(SVM)分类器,并使用Python进行训练和预测。

5. 请实现一个基于多层感知器(MLP)的神经网络,并使用Python进行训练和预测。

6. 请实现一个基于卷积神经网络(CNN)的图像分类模型,并使用Python进行训练和预测。

7. 请实现一个基于循环神经网络(RNN)的序列预测模型,并使用Python进行训练和预测。

8. 请实现一个基于强化学习的智能体,使其能够在给定环境中进行决策。

9. 请实现一个基于遗传算法的优化问题求解器。

10. 请实现一个基于朴素贝叶斯分类器的文本分类器。

三、项目经验1. 请简要介绍您在人工智能领域的一个项目经验,包括项目背景、目标、技术方案和成果。

2. 在您的项目中,如何处理过拟合问题?3. 在您的项目中,如何处理数据不平衡问题?4. 在您的项目中,如何进行模型评估和选择?5. 在您的项目中,如何进行模型解释和可视化?6. 在您的项目中,如何进行模型部署和运维?四、面试技巧1. 面试前,您应该如何准备?2. 面试过程中,如何展示自己的优势和特长?3. 面试过程中,如何回答面试官的问题?4. 面试过程中,如何与面试官进行有效沟通?5. 面试结束后,如何进行总结和反思?五、行业趋势1. 人工智能领域的最新发展趋势是什么?2. 深度学习在人工智能领域有哪些应用前景?3. 人工智能在各个行业中的应用现状如何?4. 人工智能领域的未来发展方向是什么?5. 如何应对人工智能领域的竞争和挑战?六、团队协作1. 请简要介绍您在团队协作中的角色和职责。

人工智能基础知识培训口人工智能的定义· 英文全称: artificial intelligence (人工的、人造的智能),简称Al 。

·定义:人工智能,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能行为的理论、方法、技术及应用系统 的一门综合性科学。

·目的:使计算机系统具备执行“通常需要人类智能才能完成的任务”的能力。

■ 人工智能的基本概念口人工智能的关键点·属于什么学科:AI的本质属性,是一门科学,是一个技术领域。

它涉及到了计算机科学、数学、统计学、哲学、心理学等多种学科的知识。

但总体上,归类于计算机学科之下。

·研究什么对象:AI 的研究目的,是让一个“系统”具备智能。

这个“系统”,可以是一套软件程序,也可以是一台计算机,甚至是一个机器人。

·什么是智能:目前看来,能够像人一样感知、理解、思考、判断、决策,就是实现了人工智能。

口智能的维度认知能力:理解、学习、推理、记忆等适应能力:解决问题、应对环境变化等自主能力:独立完成任务、自主决策等HELL0口人工智能的学派·符号主义学派:认为人类认知和思维的基本单元是符号,而认知过程就是在符号表示上的一种运算。

致力于使用某种符号来描述人类的认知过程,并把这种符号输入到能处理符号的计算机中,从而模拟人类的认知过程。

·联结主义学派:模拟人脑的工作方式,使用神经网络来模拟人脑神经元的连接方式和学习算法。

·行为主义学派:强调从行为的角度来理解智能。

认为智能体应该通过与环境的交互来学习和适应,而不是仅仅通过符号处理。

·进化学派:对生物进化进行模拟,使用遗传算法和遗传编程。

·贝叶斯学派:使用概率规则及其依赖关系进行推理。

·类推学派符号主义人工智能联结主义三大学派行为主义基于知识的方法·专家系统:基于规则、“知识+推理”· 知识图谱:结构化的知识表示、存储基于学习的方法·机器学习:通过数据进行训练,建立自动学习模型 ·深度学习:基于神经网络,构建自动学习方法基于仿生的方法· 行为主义:模拟生物行为,进行学习· 进化计算:模拟生物的进化过程,进行优化口人工智能的研究方法0203口人工智能的分类(按智能水平)· 弱人工智能 (Weak Al) : 只专精于单一任务或一组相关的任务,不具备通用智能能力。

H.320、H.323、SIP协议简介日期: 密级: 杭州华三通信技术有限公司前言培训目标 :学习完本课程,您应该能够:掌握H.320与H.323协议框架及区别 掌握SIP与H.323协议框架及区别培训对象 : 内部人员,合作伙伴,客户1目录H.323与H.320 H.323与SIP视讯会议的信令标准实现方式视讯系统 H.320体系交换方式:电路交换 支持的线路类型:E1、ISDN等 组网特点:专网专用 1)带宽利用率低 2)建设成本高 3)无法与其他IP应用融合H.323体系交换方式:分组交换 支持的线路类型:IP 组网特点:基于IP的组网,可以实现三网 合一 1)带宽利用率高 2)建设成本低 3)可以实现三网合一,与其 他IP应用融合H.320H.323随着IP技术发展,H.323已经成为视讯建设的主流 随着IP技术发展,H.323已经成为视讯建设的主流3H.320框架会议应用和用户界面 前 处 理 后 处 理 AEC AGC ANS G.711 信令 指示 H.230 会议协 商控制 H.242 会议协 商控制 H.243 H.261 G.722 G.728 T.124~ H.281 H.224 T.127 T.121, 2,3H.221比特流协议和成帧 传输网络4H.320框架协议H.221 H.242 视听业务帧结构标准 端对端的互通规程 --对于会议电视业务需传递的视频、音频、数据等信息,H.221建议规定了统一的帧结构; -- 两终端要互通需要有一定的约定、协商,一经完成握手协议的要求,便建立起正常的通信。

H.243 H.230 多个终端与MCU之间的通信规程 视听系统的帧同步控制和指示(C&I)标准----适用于星型网络结构中多个MCU的呼叫连接建立 ---从一个终端到另一个终端间的信令,即帧同步控制信号(C)和指示信号(I)的标准; H.224 实时控制协议 H.281 H.261/3 T.120系列 远端摄像机控制标准 图像压缩标准(支持QCIF和CIF图像格式) H.320框架内的数据会议的相关建议 利用低速数据(LSD)信道/高速数据(HSD)信道/多层协议(MLP)信道的G.711、G.722、G.723.1、G.728、G.729 语音压缩标准5H.323的协议框架声像应用 数据应用 终端控制和管理音频 编解码 G.711 G.723 G.729视频 编解码 H.261 H.263 H.264 RTCP T.120 T.38 V.150H.225 Q.931H.225 RASH.245RTP UDP TCP IP1996年,由国际电信联盟(ITU)提出在IP宽带网络上传输音频与视频的框架标准,如今发展到 H.323 v5版本 H.323是一个基于IP的多媒体标准; 从系统的总体框架(H.323)、视频编解码(H.263等)、音 频编解码(G.723等)、系统控制(H.245)、数据流的复用(H.225)等各方面作了比较详细 的规定TCPUDPTCP6H.323框架-说明H.323: H.225: H.245: 协议框架,描述以下协议如何协同工作 定义呼叫信令(Q.931)以及节点和GK(RAS)之间的通信 会议控制协议,用于能力和媒体控制RTP/RTCP: 实时传输协议,用来传输视、音频流 T.120系列:如何召开数据会议7终端控制和管理协议RAS(注册,许可,状态)是终端和网守之间 执行的协议,基本是管理功能,控制其所 在域内端点的信令协议。

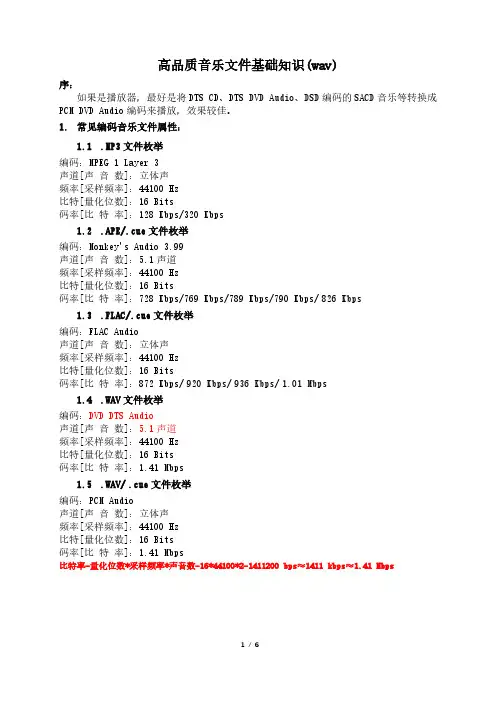

高品质音乐文件基础知识(wav)序:如果是播放器,最好是将DTS CD、DTS DVD Audio、DSD编码的SACD音乐等转换成PCM DVD Audio编码来播放,效果较佳。

1.常见编码音乐文件属性:1.1.MP3文件枚举编码:MPEG 1 Layer 3声道[声音数]:立体声频率[采样频率]:44100 Hz比特[量化位数]:16 Bits码率[比特率]:128 Kbps/320 Kbps1.2.APE/.cue文件枚举编码:Monkey's Audio 3.99声道[声音数]:5.1声道频率[采样频率]:44100 Hz比特[量化位数]:16 Bits码率[比特率]:728 Kbps/769 Kbps/789 Kbps/790 Kbps/826 Kbps1.3.FLAC/.cue文件枚举编码:FLAC Audio声道[声音数]:立体声频率[采样频率]:44100 Hz比特[量化位数]:16 Bits码率[比特率]:872 Kbps/920 Kbps/936 Kbps/1.01 Mbps1.4.WAV文件枚举编码:DVD DTS Audio声道[声音数]:5.1声道频率[采样频率]:44100 Hz比特[量化位数]:16 Bits码率[比特率]:1.41 Mbps1.5.WAV/.cue文件枚举编码:PCM Audio声道[声音数]:立体声频率[采样频率]:44100 Hz比特[量化位数]:16 Bits码率[比特率]:1.41 Mbps比特率-量化位数*采样频率*声音数-16*44100*2-1411200 bps≈1411 kbps≈1.41 Mbps2.音频文件参数于MP3音乐,它的音质,只是CD的1/10到1/4左右。

较之于DVD Audio,相去更远。

2.1量化位数又名比特率,其单位为bit(比特)。

量化位是对模拟音频信号的幅度进行数字化。

通常量化位数有8bit(8位)、16bit 和24bit。

神经网络基础知识介绍神经网络是一种模拟生物神经系统的计算模型,通过对复杂的非线性模式进行学习和分类,逐步发展成为目前人工智能领域中的重要算法之一。

本篇文章将重点介绍神经网络的基础知识,包括神经元、层、权重、偏置等概念及其在神经网络中的应用。

一、神经元神经元是神经网络的基本单元,也称为“节点”或“神经元”。

它们模拟了生物神经元的功能,根据输入信号产生输出信号。

一个神经元通常接受多个输入信号,对每个输入信号都有一个权重,通过加权和计算后,再通过一个激活函数进行处理,最终产生输出信号。

二、层神经元可以组合成层,层是神经网络的基本组成部分。

神经网络通常包括输入层、中间层和输出层。

输入层负责将数据输入网络,中间层则负责逐步分析并提取数据的特征,输出层则输出最终的结果。

层与层之间的神经元之间也有权重和偏置。

三、权重权重是神经元之间互相连接的强度,是神经网络的核心参数之一。

每个输入信号都有一个对应的权重,权重的大小决定了该输入信号对神经元输出的影响程度。

在神经网络的训练中,权重会不断地调整以达到最优的分类效果。

四、偏置偏置是每个神经元的一个常数项,用于控制神经元的激活状态。

偏置通常被设置为一个较小的值,以确保神经元能够在没有输入信号的情况下仍然处于激活状态。

五、前向传播前向传播是神经网络中最基本的计算过程之一,也称为“向前计算”或“前向推理”。

在前向传播过程中,输入数据从输入层顺序传递到隐藏层和输出层,直至产生最终的输出结果。

神经网络的预测和分类都是基于前向传播算法完成的。

六、反向传播反向传播是神经网络中最重要的学习算法之一,用于不断调整神经网络的权重和偏置以提高其分类能力。

在反向传播过程中,先计算输出层的误差,再按照一定的规则将误差反向传播到每一层的神经元中,从而计算每个神经元上的误差,并根据这些误差值来更新神经元之间的权重和偏置。

综上所述,神经网络作为一种模拟生物神经系统的计算模型,通过不断学习和调整,在图像识别、自然语言处理、语音识别等领域中都发挥了越来越重要的作用。

模型构建法基础知识点总结本文将从模型构建的基本流程、常用的模型类型、模型评估以及一些常用的模型构建工具等方面展开介绍,希望能为初学者提供一些帮助。

一、模型构建的基本流程模型构建的基本流程一般包括数据收集、数据清洗和预处理、特征工程、模型选择和训练、模型评估等步骤。

下面将对每个步骤进行具体介绍。

1. 数据收集数据收集是模型构建的第一步,它涉及到从各种数据源中获取数据。

常见的数据源包括数据库、文本文件、网络数据等。

在数据收集过程中需要注意数据的完整性和准确性,以确保后续模型构建的质量。

2. 数据清洗和预处理数据清洗和预处理是模型构建的重要环节。

在这个阶段需要处理缺失值、异常值、重复值等问题,同时还需要对数据进行标准化、归一化、转换等处理。

这些工作能够提高数据的质量,减少模型构建的干扰。

3. 特征工程特征工程是模型构建的关键环节,它涉及到从原始数据中提取和选择最能代表现象或者对预测目标有帮助的特征。

常见的特征工程包括特征选择、特征变换、特征组合等。

4. 模型选择和训练模型选择和训练是模型构建的核心环节。

在这一阶段需要根据业务需求选择合适的模型类型,然后使用训练数据对模型进行训练。

常见的模型类型包括线性模型、决策树、神经网络、支持向量机等。

5. 模型评估模型评估是模型构建的最后一步,它涉及到使用测试数据对训练好的模型进行评估。

常见的评估指标包括准确率、精确率、召回率、F1值等。

二、常用的模型类型在模型构建中,常见的模型类型包括线性回归模型、逻辑回归模型、决策树模型、随机森林模型、支持向量机模型、神经网络模型等。

下面将对每种模型类型进行具体介绍。

1. 线性回归模型线性回归模型是一种用来描述自变量和因变量之间线性关系的模型。

它的表达式为y =w1*x1 + w2*x2 + ... + wn*xn + b,其中w1, w2, ..., wn和b是模型参数。

2. 逻辑回归模型逻辑回归模型是一种用来描述分类问题的模型。

多层神经网络在智能城市规划中的潜力一、多层神经网络概述多层神经网络(MLP,Multilayer Perceptron)是一种强大的机器学习模型,它由多个层次的神经元组成,包括输入层、隐藏层和输出层。

这种网络结构使得MLP能够捕捉和学习数据中的复杂模式,从而在各种任务中表现出色。

在智能城市规划领域,多层神经网络的潜力巨大,其应用可以极大地提升城市规划的效率和质量。

1.1 多层神经网络的基本原理多层神经网络通过模拟人脑神经元的工作方式来处理信息。

每个神经元接收来自前一层神经元的输入,通过加权求和和激活函数处理后,将结果传递给下一层。

MLP的关键在于其隐藏层,隐藏层的神经元数量和结构对网络的性能有着决定性的影响。

1.2 多层神经网络的关键技术多层神经网络的关键技术包括反向传播算法、梯度下降法、激活函数选择等。

反向传播算法用于在训练过程中调整网络的权重,梯度下降法则用于最小化损失函数,而激活函数则决定了神经元的输出方式。

1.3 多层神经网络的发展历程多层神经网络的发展历程可以追溯到20世纪40年代,但直到80年代,随着计算机硬件的发展和算法的改进,MLP才开始在各种应用中得到广泛应用。

近年来,随着深度学习技术的兴起,MLP作为深度学习的基础模型之一,其研究和应用得到了进一步的发展。

二、多层神经网络在智能城市规划中的应用智能城市规划是一个多学科、多目标的复杂系统工程,涉及到交通、环境、能源、安全等多个方面。

多层神经网络在智能城市规划中的应用主要集中在以下几个方面:2.1 交通流量预测交通流量是城市规划中的一个重要指标,多层神经网络可以基于历史数据和实时数据,预测不同时间段和不同区域的交通流量,为交通规划和交通管理提供决策支持。

2.2 环境质量评估环境质量直接影响到居民的生活质量和城市的可持续发展。

多层神经网络可以分析各种环境因素,如空气质量、水质、噪音等,评估环境质量,并为环境治理提供科学依据。

2.3 能源消耗优化能源消耗是城市规划中需要考虑的另一个重要因素。

人工智能相关知识点考试一、人工智能的基本概念。

1. 定义。

- 人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

它旨在让机器能够像人类一样进行感知、学习、推理、决策等智能行为。

2. 发展历程。

- 人工智能的发展可以追溯到20世纪50年代。

- 达特茅斯会议被视为人工智能诞生的标志,当时的科学家们提出了人工智能的概念,并对其未来发展进行了讨论。

- 早期的人工智能发展经历了符号主义阶段,主要基于逻辑推理和知识表示,例如专家系统的构建。

- 后来随着计算能力的提升和数据量的增加,连接主义兴起,以神经网络为代表,尤其是深度学习的发展,推动了人工智能在图像识别、语音识别等众多领域取得巨大突破。

3. 人工智能的分类。

- 弱人工智能:专注于执行特定任务,如语音助手只能进行语音交互相关的任务,而不具备真正意义上的通用智能。

- 强人工智能:具备与人类相当的智能水平,能够像人类一样思考、学习、解决各种复杂问题,目前还尚未完全实现。

- 超人工智能:在智能水平上远远超过人类,这是一种理论上的未来发展阶段。

二、人工智能的主要技术。

1. 机器学习。

- 定义:机器学习是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。

它专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。

- 分类:- 监督学习:- 概念:使用标记数据进行学习,训练数据集中包含输入特征和对应的输出标签。

例如在图像分类任务中,输入是图像,输出是图像所属的类别(如猫、狗等)。

- 常见算法:线性回归、逻辑回归、支持向量机(SVM)、决策树等。

- 非监督学习:- 概念:使用未标记数据进行学习,旨在发现数据中的结构、模式或规律。

例如聚类分析,将数据点划分为不同的簇,使得同一簇内的数据点具有相似性,不同簇的数据点具有较大差异。

- 常见算法:K - 均值聚类、层次聚类等。

机器学习教学大纲一、概述1、机器学习的定义和概念2、机器学习的应用领域3、机器学习的主要算法类型二、基础知识1、线性代数2、概率论和统计3、编程语言(Python或其他)4、数据结构和算法三、机器学习基础1、监督学习:线性回归,逻辑回归,决策树,支持向量机(SVM),随机森林,梯度提升树(Gradient Boosting)等。

2、无监督学习:聚类,降维,关联规则等。

3、深度学习:神经网络,卷积神经网络(CNN),循环神经网络(RNN),长短期记忆网络(LSTM),变分自编码器等。

4、强化学习:Q-learning,策略梯度方法,Actor-Critic等。

5、生成模型:自回归模型(AR),自编码器,生成对抗网络(GAN)等。

四、模型选择与评估1、根据数据特性选择合适的模型2、模型评估方法:准确度,召回率,F1分数,AUC-ROC等3、超参数调整和优化4、正则化方法:L1,L2,Dropout等5、过拟合和欠拟合的处理6、模型解释性评估五、进阶主题1、半监督学习和无监督学习在大型数据集上的应用2、集成学习:bagging,boosting和stacking等3、多任务学习和域适应4、时间序列分析和预测5、自然语言处理和计算机视觉的最新进展6、大规模数据处理和分布式机器学习7、隐私保护和安全性的考虑在机器学习中的应用8、可解释性和可信度在机器学习中的重要性9、对抗性和鲁棒性:对抗性攻击和防御的最新进展10、实验设计和数据分析方法:实验设计原则,A/B测试,交叉验证等。

11、相关工具和库的使用:TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, keras等。

《机器学习》教学大纲一、课程概述《机器学习》是一门介绍机器学习基本原理、方法及应用技术的课程。

本课程将涵盖各种经典的机器学习算法,如分类、聚类、回归、深度学习等,并介绍其在数据挖掘、图像处理、自然语言处理等领域的应用。

通过本课程的学习,学生将掌握机器学习的基础理论和实践技能,为后续的实践项目和学术研究打下坚实的基础。