文化翻译理论 韦努蒂

- 格式:pptx

- 大小:259.91 KB

- 文档页数:41

《翻译、社区、乌托邦》之异化与文化再认识摘要:《翻译、社区、乌托邦》勾勒了劳伦斯·韦努蒂的基本翻译思想,在道德伦理的创作态度下,译者以保留外语文本文化为主要目的,借助本土“剩余物”等翻译途径在翻译社区努力实现源语与译语之间的文化交际,其核心就是“异化”概念下的翻译与文化保留,达到文化多元性。

关键词:异化文化外语文本本土译本剩余物中图分类号:h315.9 文献标识码:a一引言劳伦斯·韦努蒂的翻译理论近些年在英语世界引起了极大关注,尤其是他的异化翻译理论给翻译界带来了一股新空气,开创了一片新领地,树立了一支新标杆。

他通过对西方翻译史的研究,分析批判以往翻译理论中以目的语文化为归宿观点,从而提出了其具有解构性质的“文化存异”的异化翻译策略。

他认为翻译的目的不是要消除语言和文化的差异,而是要在翻译中努力建立一个文化多元性的“社区”,凸显一个多文化交际的语言世界,但同时他也表达了这种语言和文化的差异在现实世界意识形态中难以做到完美,仍然有个文化倾向。

2000年,韦努蒂在《翻译、社区、乌托邦》中,通过对异化与文化的深度分析,进一步阐述了翻译中保留源语文化,体现文化多元性的异化翻译策略。

二异化与文化在《翻译、社区、乌托邦》中的体现韦努蒂在《翻译社区乌托邦》中,分五个部分阐述了他的异化和文化的翻译思想。

在第一部分中,韦努蒂指出,本土译本很少跨文化交际,翻译理家应该进行伦理思考,并在其中找到在译本中如何保留或保护外语文本的异质性。

这里,韦努蒂提及的伦理思考是反对译本的归化作用,主要体现在本土术语、本土方言、语域等。

这种伦理态度同时具有政治性,标榜本土文化价值的过程就是陌生化过程,建立新标准过程,也是意识形态批判和制度改变的过程。

韦努蒂认为,由于这种伦理政治差异,译者应该寻求建立一个具有外国文化的社区来分享兼容,并允许外国文化来改正发展本土价值和制度。

韦努蒂通过伦理政治差异性分析翻译中应保留源语文化,凸显文化的多元性,树立不同于传统翻译理论的异化概念,进而指出文化社区建立就是这种异化翻译的有效途径。

归化和异化这对翻译术语是由美国著名翻译理论学家劳伦斯韦努蒂(Lawrence Venuti)于1995年在《译者的隐身》中提出来的。

归化:是要把源语本土化,以目标语或译文读者为归宿,采取目标语读者所习惯的表达方式来传达原文的内容。

归化翻译要求译者向目的语的读者靠拢,译者必须像本国作者那样说话,原作者要想和读者直接对话,译作必须变成地道的本国语言。

归化翻译有助于读者更好地理解译文,增强译文的可读性和欣赏性。

异化:是“译者尽可能不去打扰作者,让读者向作者靠拢”。

在翻译上就是迁就外来文化的语言特点,吸纳外语表达方式,要求译者向作者靠拢,采取相应于作者所使用的源语表达方式,来传达原文的内容,即以目的语文化为归宿。

使用异化策略的目的在于考虑民族文化的差异性、保存和反映异域民族特征和语言风格特色,为译文读者保留异国情调。

作为两种翻译策略,归化和异化是对立统一,相辅相成的,绝对的归化和绝对的异化都是不存在的。

在广告翻译实践中译者应根据具体的广告语言特点、广告的目的、源语和目的语语言特点、民族文化等恰当运用两种策略,已达到具体的、动态的统一。

归化、异化、意译、直译从历史上看,异化和归化可以视为直译和意译的概念延伸,但又不完全等同于直译和意译。

直译和意译所关注的核心问题是如何在语言层面处理形式和意义,而异化和归化则突破了语言因素的局限,将视野扩展到语言、文化和美学等因素。

按韦努蒂(Venuti)的说法,归化法是“把原作者带入译入语文化”,而异化法则是“接受外语文本的语言及文化差异,把读者带入外国情景”。

(Venuti,1995:20)由此可见,直译和意译主要是局限于语言层面的价值取向,异化和归化则是立足于文化大语境下的价值取向,两者之间的差异是显而易见的,不能混为一谈。

归化和异化并用互补、辩证统一有些学者认为归化和异化,无论采取哪一种都必须坚持到底,不能将二者混淆使用。

然而我们在实际的翻译中,是无法做到这么纯粹的。

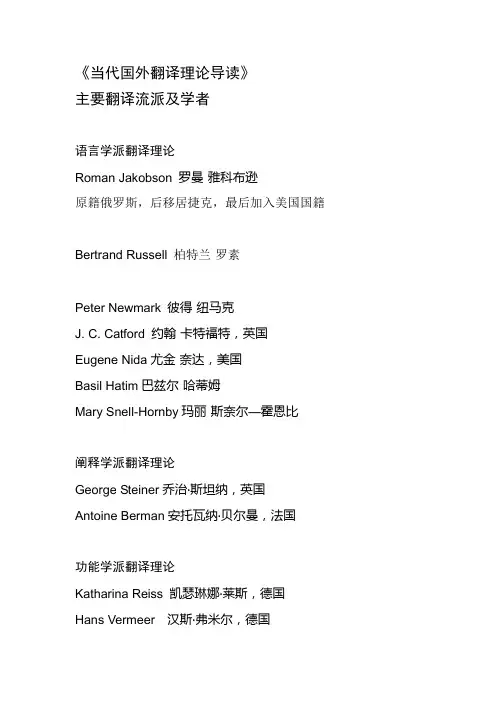

《当代国外翻译理论导读》主要翻译流派及学者语言学派翻译理论Roman Jakobson 罗曼·雅科布逊原籍俄罗斯,后移居捷克,最后加入美国国籍Bertrand Russell 柏特兰·罗素Peter Newmark 彼得·纽马克J. C. Catford 约翰·卡特福特,英国Eugene Nida尤金·奈达,美国Basil Hatim巴兹尔·哈蒂姆Mary Snell-Hornby玛丽·斯奈尔—霍恩比阐释学派翻译理论George Steiner乔治·斯坦纳,英国Antoine Berman安托瓦纳·贝尔曼,法国功能学派翻译理论Katharina Reiss 凯瑟琳娜·莱斯,德国Hans Vermeer 汉斯·弗米尔,德国Christiane Nord 克里斯汀娜·诺德,德国文化学派翻译理论James Holmes 詹姆斯·霍尔姆斯Itamar Even-Zohar伊塔玛·埃文—佐哈,以色列Gideon Toury 吉迪恩·图里AndréLefevere安德烈·勒菲弗尔Susan Bassnett苏珊·巴斯奈特,英国Theo Hermans西奥·赫曼斯,荷兰解构学派翻译理论Walter Benjamin瓦尔特·本雅明,德国J. Jacques Derrida 雅克·德里达,法国Paul de Man保罗·德曼,美国Lawrence Venuti劳伦斯·韦努蒂,美籍意大利翻译理论家女性主义翻译理论Sherry Simon雪莉·西蒙,加拿大Lori Chamberlain劳丽·钱伯伦Barbara Godard 巴巴拉·格达德,加拿大Luise von Flotow 路易斯·冯·弗罗托后殖民主义翻译理论Douglas Robinson 道格拉斯·罗宾逊,美国Tejaswini Niranjana 特佳斯维妮·尼南贾纳,印度Gayatri Chakravorty Spivak 盖亚特里·斯皮瓦克,印度裔美学Else Ribeiro Pires Vieira埃尔斯·丽贝罗·皮尔斯·维埃拉,巴西苏东学派翻译理论安德烈·费道罗夫吉维·加切奇拉泽吉里·列维安娜·里洛娃。

中国翻译理论浅说-翻译八大家中国翻译理论浅说―近代中国八大翻译家1.严复的“信达雅”2.鲁迅的直译3.林语堂的美学4.郭沫若的创作论5.朱光潜的艺术论 6.傅雷的神似 7.钱钟书的化境 8.许渊冲的竞赛论 1 严复信达雅(faithfulness, expressiveness, elegance) 2 鲁迅宁信而不顺(Rather be faithful than smooth.)? Lu has translated & introduced 200 works by 100 authors from 14 countries, half of which are in Russian. ? The first period:(1903---1919)? While he was in Japan.in 1903年凡尔纳的著名科幻小说《月界旅行》和雨果的《随见录》中的《哀尘》以及编译的《斯巴达之魂》。

? In 1907,《红星佚史》cooperated with Zhouzuoren. ? In 1909,《域外小说集》? “以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”的思想 ? 鲁迅先生主张翻译“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”。

反对顺而不信。

鲁迅所主张的“宁信而不顺”中的“不顺”,就是在翻译时,“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”,而“其中一部分,将从不顺而成为顺,有一部分,则因为到底不顺而被淘汰,被踢开。

”? 鲁迅在20世纪30年代就提出了异化的翻译理论,? 其实,韦努蒂早在1986年在其发表于Criticism28(Spring)的一篇名为“TheTranslator’Invisibil时”的论文中已经明确提出了“异化翻译”的概念(参见Robinson,1997:97).但这个概念真正产生国际影响是在其名作The Translator’s Invisibility--A History of Translation于1995年出版之后。

- 232-校园英语 / 翻译探究翻译与文化身份的构建中国矿业大学/郑璐【摘要】本文以劳伦斯·韦努蒂的翻译文化目标理论为基础,探讨文化身份构建中的文化要素,并辅以具体案例详细讲述。

【关键词】劳伦斯·韦努蒂 文化身份构建 文化【Abstract】Based on translation’s cultural objective proposed by Lawrence Venuti, the article explores the cultural elements in the process of constructing cultural identity . In addition, several cases are cited to explain specifically.【Key words】Lawrence Venuti; Construction of Cultural Identity; Culture一、引言本文作者认为翻译是实现两种语言转化的过程,其中涉及诸多因素,从最基本的语言层面的考量到文化碰撞过程中宏观微观因子的综合审视。

本文从劳伦斯•韦努蒂的翻译文化目标理论出发,结合具体翻译实例,探讨在文化身份构建中的文化要素。

二、劳伦斯•韦努蒂的翻译文化目标劳伦斯•韦努蒂是解构主义翻译派的重量级人物,他不仅继承了德里达的解构理念,并在详尽研究西方翻译史后,反思译者的边缘状态,发现以目的语文化为取向的归化策略占据了主导地位。

在他看来,归化策略实际上体现了主导文化社会中常见的政策,即“盲目自大地使用单语,把外来文化拒于门外”。

(Venuti, 15),因此,他提出了异化策略,也被他称作“抵抗”(resistancy),是一种不流畅或疏远的翻译风格,意在突显原文的异质性身份,并保护不受译入文化的支配,显示译者的存在。

(Munday, 220)韦努蒂的理论影响深远,但也颇有争议。

译者“隐身”及其主体地位作者:俞丹来源:《文存阅刊》2017年第10期摘要:本文通过介绍劳伦斯·韦努蒂的异化翻译和译者的隐身理论,探讨译者的显身及其主体性。

隐身最初被作为译者的职业操守提出,但是在现实中,显身才是译者的真实存在状态,是译者的本质属性。

译者的隐身或“归化”的翻译策略表现出用目的语的语言规范来看待并扭曲原语言文化,是种族中心主义和文化霸权主义的体现。

此外,译者的多重身份及其为翻译付出的努力是不容忽视的。

关键词:隐身;显身;主体性;异化翻译;归化翻译一、韦努蒂的异化翻译理论和译者隐身韦努蒂在《译者的隐身:一部翻译史》中提到,译者的“隐身”(invisibility)是指在翻译过程中,采用一种透明、流畅、通顺的翻译策略,使读者读译文的感受与读本土作品一般,看不到译者的参与和存在。

译者的“隐身”是通过两个方式逐步形成的:一是译者倾向于翻译出可读性强的,地道的译文,形成通顺、流畅、透明的翻译;二是用目的语的语言规范来看待并扭曲原语言文化,即传统的“归化”翻译,是一种强势文化对于弱势文化的殖民关系。

因此,韦努蒂提出了“异化”翻译理论,重视语言差异,体现文化差异,以此抗衡在翻译活动中目的语的种族主义中心。

二、译者的身份作为翻译活动的主体和中心,译者却长期处于边缘地位,被喻为“舌人”、“施暴者”、“叛逆者”等,甚至是“二主一奴”中的奴隶。

翻译活动具有复杂性,译者扮演着多重身份,即读者,作者,创造者和研究者。

首先,译者以读者的身份阅读原作。

对于原作来说,译者也是读者,又不同于普通读者。

普通读者只需对作品有大致的了解和把握,而译者因有其特定的目标需要对作品有透彻完整的理解,承担着传达原作的责任和义务。

其次,译者是译本的作者,以作者的身份再现原作,虽然不需要像原作者那样选取素材、谋篇布局和进行构思,但他所思考的问题,所描述的对象应该与原作者毫无二致。

接着,译者还是创造者,因为翻译是两种语言、两种文化的转换,其中蕴含着译者的创造性劳动,且不亚于甚至高于原作者的创造性劳动。

韦努蒂的策略是以采用不流畅、不透明的言语风格,刻意保留语言的文化色彩为前提的,这种翻译固然有其合理性,但是有时会破坏目的语的语法规范和文化规范,最终会破坏译文的可读性。

译者还是应在忠实于原文和不妨碍译文读韦努蒂提倡的异化翻译观是具有相当积极的意义的。

他拓展了翻译研究的范围,使译者的工作在翻译过程中得以显现,并使人们重新关注译者的境况。

他超越了传统意义上停留语言文字层面上的归化与异化,而考虑到了文化的因素,关注强势文化与弱势文化,意识形态与权力关系这有利于反对种族中心主义和文一是皮姆(Pym)认为,虽然在英美国家出版的书籍中,由其它语种翻译过来的译作只占很小的比例,但由于出版书籍总量庞大,因此事实上译本的数量也是相当多的。

二是在由其它语种翻译成英语的时候,也并非一直采用归化译法,有时也会采用并不流畅的译入语表达方式。

三是归化译法并非只出现在以英美国家语言为目的语的翻译中,在以其它国家语言为目的语,如巴西、西班牙、法国等的翻译中,也运用了归化策略,这样的情况就不能说成是文化霸权了。

所以说虽然该观点有着积极地意义,但不能盲目跟随。

后殖民语境下的异化策略是以西方强势文化为讨论背景的,以弱势文化文本译入强势文化为讨论对象,是弱势文化对强势文化的一种抵抗。

如果反过来,以弱势文化为讨论背景,这种大肆宣扬异化的做法有可能带来完全不同甚至相反的后果。

从强势文化到弱势文化,在某种程度上,归化翻译有时却能对强势文化霸权形成一种抵抗,而异化翻译却有可能颠覆目的语的文化规范,使目的语读者在不知不觉中强化了文化“他者”意识,加快了文化殖民的进程。

另外,弱势文化向强势文化传播过程的初期,归化翻译是不可避免的,但是我们也应该看到这种翻译策略积极的一面。

在他看来,“归化法”往往是占据统治地位的强势文化在将弱势文化的文本翻译过来时采用的翻译策略。

强势文化常常自恃高人一等,面对异质文化时往往以自己的文化为中心,摆出一副咄咄逼人的架势,对异域的语言文化不屑一顾、一味排斥,更不用说积极、主动地借鉴和吸收了。

也谈“归化”与“异化”一、本文概述1、简要介绍“归化”与“异化”这两个概念在翻译学中的起源和发展。

在翻译学中,“归化”与“异化”是两个重要的概念,它们起源于20世纪中期的翻译研究,并随着翻译理论的不断发展而逐渐深化和拓展。

“归化”(Domestication)一词最早由美国翻译理论家劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)在1995年的《译者的隐身》一书中提出。

它指的是在翻译过程中,尽量使译文贴近目标语读者的语言习惯、文化背景和审美取向,以减少译文的异质性,提高译文的可读性和可接受性。

归化翻译倾向于使用目标语中的常见表达方式和习惯用法,以使译文更加流畅自然,符合目标语读者的阅读习惯。

而“异化”(Foreignization)则是一种与归化相对的翻译策略,它强调保留源语的文化特色和语言风格,以展现源语的异质性。

异化翻译倾向于保留源语中的独特表达方式和语法结构,以展现源语文化的独特魅力。

异化翻译的目的是为了让目标语读者更好地了解和欣赏源语文化,促进文化交流和相互理解。

自韦努蒂提出这两个概念以来,“归化”与“异化”在翻译学界引起了广泛的讨论和争议。

不同的翻译理论家和翻译实践者对于这两种翻译策略的选择和运用持有不同的看法和主张。

然而,无论是归化还是异化,它们都是翻译过程中不可或缺的策略和工具,对于实现翻译的目的和推动翻译理论的发展都具有重要的意义。

2、阐述本文的写作目的,即探讨“归化”与“异化”在翻译实践中的应用及其影响。

在翻译的过程中,译者常常面临两种主要的策略选择:归化和异化。

这两种策略并非孤立存在,而是深深植根于不同的文化背景和语言习惯中。

归化策略倾向于使译文更加贴近目标读者的语言和文化习惯,以便于读者理解和接受;而异化策略则更注重保持原文的异域风情和文化特色,让读者能够领略到源语言的独特魅力。

本文的写作目的,就是希望深入探讨这两种策略在翻译实践中的应用及其影响。

我们希望通过案例分析,具体阐述归化和异化如何在不同的翻译实践中发挥作用,以及它们如何影响译文的质量和读者的接受度。

译者的隐身--一部翻译史摘要:该书是美籍意大利学者劳伦斯?韦努蒂(Lawernce Venuti)的一本代表作。

作者在书中只追溯了以通顺为目标的“本土化”(domestication)翻译理论以及作者所赞成的“异化”(foreignization)翻译理论的由来和发展。

作者写本书的目的是呼吁对现存占主导地位的本土化翻译理论发起挑战,倡导革新。

关键词:翻译;异化翻译;劳伦斯?韦努蒂一、引言异化翻译理论长期存在但一直未受到足够的重视。

韦努蒂是异化翻译的倡导者。

这部作品共分为七章。

第一章“隐身”,粗略的建立了自己的理论,探讨了传统翻译理论及其目前的影响;第二章“标准”,追溯了自十七世纪以来在英语国家中刮起的以“通顺”为标准的翻译理论旋风,探究了徳南姆(John Denham)等作家的作品;第三章“国家”,试图重建“异化翻译理论”传统。

该理论的奠基人有施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher),弗朗西斯?纽曼(Francis Newman)和威廉?莫里斯(William Morris)。

作者认为该理论能够用来对抗目前正处于主导地位的“本土化”翻译理论;第四章“异化”,举出了一个将异化翻译理论用于实践的人物——意大利作家兼翻译家塔尔凯蒂(Iginio Ugo Tarchetti),异化理论是不同于一般的文化行为,它与边缘化的语言学以及本国的文学价值建立联系,并以此来挑战占主导地位的传统理论;第五章“边缘”,展示了反对“本土化”“通顺”“语言透明”的现代主义者,包括庞德(Ezra Pound)保罗?布莱克本(Paul Blackburn);第六章“相合”,作者通过自己对同时代米兰籍诗人德安吉利斯(Milo De Angelis)作品的翻译为例,为我们展现了另一位传统翻译理论的挑战者——作者本人;第七章“采取抵抗”,嘱咐译者应异化其译本,使异化翻译成为“文化抵制”的手段。

二、该书的主要理论(一)占主导地位的传统翻译理论。