刘宓庆文化翻译理论简评_王建国

- 格式:pdf

- 大小:133.47 KB

- 文档页数:4

斯内尔-霍恩比的翻译综合法和刘宓庆的当代翻译理论之比较作者:冯晓花来源:《文教资料》2009年第14期摘要:现代翻译学者的理论受到语言学理论的极大影响,如中国学者刘宓庆和德国学者玛丽·斯内尔-霍恩比借鉴语用学理论提出了他们各自的翻译理论。

本文从学科的界定、文本分析模式和翻译风格论三方面对比了两位中外学者的翻译理论的不同点和相同点。

关键词:翻译综合法当代翻译理论学科界定文本分析模式翻译风格论自20世纪50年代以后,语言的社会交际功能大大增强,语言科学突破了语文学和历史语言学的范畴,进入了多学科化发展阶段;语言学在理论深度、科学性、系统性方面有了长足的发展;翻译理论也开始受到语言学理论(语言符号理论,描写语言学关于语言结构分析的理论,功能语言学观以及转换生成语法关于深层和表层结构的理论)的极大影响。

70年代后,翻译理论开始转向借鉴语用学的理论。

这种转向是翻译和语言学之间的互动研究最为显著的成果,也通过其他学科间接地表现出来。

自此西方的翻译理论开始系统化,从现代阶段向当代阶段转变,逐渐走向了成熟时期。

德国学者玛丽·斯内尔-霍恩比(Mary Snell-Hornby)和我国学者刘宓庆敏锐地把握了这种转向,提出了各自的翻译理论。

斯内尔-霍恩比在她的著作《翻译研究:综合法》(1987,1995)一书中提出了综合法或多元互补法,这奠定了她在翻译界的地位。

著名翻译理论家奈达(Nida)曾经评论:斯内尔-霍恩比“在这方面做了卓有成效的角度来加以讨论,因为它们为解释笔译和口译的方方面面提供了基本的论点”(转引自田德蓓,2001)。

国内的翻译学者田德蓓(2001)、张炳丽(2007)从比对翻译的学科定位、翻译理论建立的基础和语言和文化三方面分析了斯内尔-霍恩的翻译综合法,并且认为这种综合的翻译法可以使译者进一步明确在翻译过程中所应关注的焦点和主攻力向,具有较强的可操作性。

翻译家刘宓庆在1990年出版了《现代翻译理论》,系统地提出了当代翻译理论。

刘宓庆的汉英对比与翻译研究回顾和展望第一篇范文刘宓庆的汉英对比与翻译研究回顾和展望刘宓庆是中国翻译界的泰斗,他的研究对汉英对比和翻译领域产生了深远的影响。

本文将回顾刘宓庆的汉英对比与翻译研究,并对未来的研究方向进行展望。

一、回顾刘宓庆的汉英对比研究主要集中在语言结构、语义表达和语言运用等方面。

他指出,汉英两种语言在句子结构、词汇使用和语法规则上存在很大的差异。

例如,汉语强调意合,而英语强调形合;汉语通过词语的位置和语气词来表达语法关系,而英语则依赖于明确的语法结构和时态。

这些差异对翻译工作产生了重要的影响。

在翻译研究方面,刘宓庆提出了“忠实、通顺、美”的翻译标准。

他认为,翻译首先要忠实于原文,传达出作者的原意;其次要通顺,使读者容易理解和接受;最后要美,达到艺术上的审美效果。

这一标准对后来的翻译实践和理论研究产生了深远的影响。

二、展望随着社会的发展和科技的进步,汉英对比和翻译研究面临着新的挑战和机遇。

首先,全球化进程的加快使得汉英翻译的需求日益增加,翻译工作者的任务越来越繁重。

因此,有必要研究如何提高翻译效率和质量,例如通过建立大规模的翻译数据库和开发智能翻译软件。

其次,随着神经机器翻译技术的快速发展,翻译的准确性和流畅性有了显著提高。

然而,机器翻译仍然存在一些问题,如对文化差异的把握不足和语义理解的局限性。

因此,有必要深入研究如何将机器翻译与人类翻译相结合,发挥各自的优势,提高翻译的整体水平。

最后,随着跨文化交流的不断深入,翻译工作不仅仅是语言文字的转换,更是文化和思维方式的传递。

因此,翻译工作者需要不断提高自己的跨文化素养,更好地理解和传达不同文化背景下的思想和情感。

第二篇范文探索刘宓庆的汉英对比与翻译研究领域,我们试图从3W1H(What、Who、When、How)和BROKE(Background、Relevance、Objectives、Knowledge、Examples)模型出发,以全新的视角深入解读这一议题。

刘宓庆翻译美学理论浅论作者:卜云辉来源:《北京电力高等专科学校学报》2012年第21期摘要:刘宓庆,中国香港人,祖籍湖南新宁,生于1939年11月,毕业于北京大学,曾在美国纽约州立大学研究生院主修语言及语言教学理论,是国际上的知名学者。

刘宓庆的翻译美学理论是中国翻译美学理论的一个重要组成部分,研究刘宓庆翻译美学思想,有助于解释刘氏理论的中国情结,推动翻译理论、翻译美学理论的建设。

关键词:刘宓庆;翻译;美学中图分类号:H159文献标识码:A文章编号:1009-0118(2012)12-0387-02一、导论刘宓庆(1931-)是对我国翻译界有重大贡献的国际知名学者、翻译家、翻译理论家。

他的学术专著多达数百万言,其中包括《文体与翻译》、《英汉翻译技能指引》、《新编当代翻译理论》、《新编汉英对比与翻译》、《翻译美学导论》、《翻译与语言哲学》、《文化翻译论纲》、《翻译教学:实务与理论》、《口笔译理论研究》、《中西翻译思想比较研究》及《刘宓庆翻译散论》等十一部。

刘宓庆探讨了现当代译学几乎所有的理论问题,其中有些著作更是我国当代翻译理论的扛鼎之作。

刘宓庆前期的学说建立在传统译论及结构主义语言学的基础上;后期的理论观以维根斯坦的语言哲学为导向,具有超前性,在国际上很受学术界的重视。

可以说,他的翻译理论提高了我国的译论在世界上的地位,因为即便在翻译研究极发达的西方也几乎没有人构建出如此完整、如此合乎逻辑的理论体系。

二、翻译美学的发展及历程作为同属美学分支学科的文艺美学和翻译美学,文艺美学主要是由文艺创作者依靠个人审美观点、思想修养去感受生活并把感悟生活中的真与假、善与恶、美与丑,并通过文艺特有的艺术形式表达出来,引起听众和观众的共鸣。

而文艺美学是研究文艺创作者在其作品中塑造美感规律的科学。

美学是由多个环节组成的一个复杂、有内涵的学科,而文艺美学是其中关键的一个环节。

美学研究的主要是审美的一般规律,包括审美意识、审美对象、审美关系、审美活动和审美艺术等内容。

翻译论坛General SerialNo.992019No.21陆晓斌(1994-),男,硕士,研究方向:翻译理论与实践2郭继东(1969-),男,教授,硕士生导师,博士,研究方向:翻译理论,应用语言学,心理语言学童话翻译的审美再现研究———以朱纯深汉译《夜莺与玫瑰》为例陆晓斌1郭继东2(杭州电子科技大学外国语学院,浙江杭州310018)摘要:文学作品创作之初就被赋予一定的美学价值,翻译文学作品自然也离不开美学。

本研究以刘宓庆翻译美学理论为支撑,选取朱纯深最新译作《夜莺与玫瑰》中的童话为研究对象,从语音、词语和句式三个层面来探讨朱纯深对原作的审美再现。

通过对朱译本中典型例证的分析,来验证翻译美学应用于英汉童话翻译的可操作性,为童话的翻译实践和研究提供一定的参考和借鉴。

关键词:翻译美学;童话翻译;审美再现1.引言童话是儿童文学的一种体裁,其最初是口述民间故事的一部分,直到公元前1300年,童话才以文字形式出现。

自童话以文学形式诞生以来,出现了许多优秀的童话读物,王尔德童话就是典型的代表之一。

王尔德一生共创作九篇童话,原文于1888年和1891年分别以《快乐王子及其他故事》、《石榴之家》为名出版。

出版不久便开始传入中国。

最早将王尔德童话译介到中国的是周作人。

他将王尔德最著名的童话故事The Happy Prince 译为《安乐王子》,并刊登在1909年出版的《域外小说集》中。

此后,不少学者开始聚焦于王尔德童话的翻译,其中包括胡俞之、林徽因、穆木天、巴金以及后来的朱维芳、钱朝阳、王林、易新等人。

诸多汉译本的诞生推动了王尔德童话在中国的传播。

而翻译实践的发展也推动了理论研究的发展。

许多学者从不同的角度对童话翻译进行了研究,但大多数研究只局限于具体的翻译技巧和文本分析。

随着研究的进一步深入,研究的视角也逐渐多元化。

美与文学一直都是如影随行,“趋美”是人类语言的特性(毛荣贵,2003)。

而翻译与美更有着不解之缘。

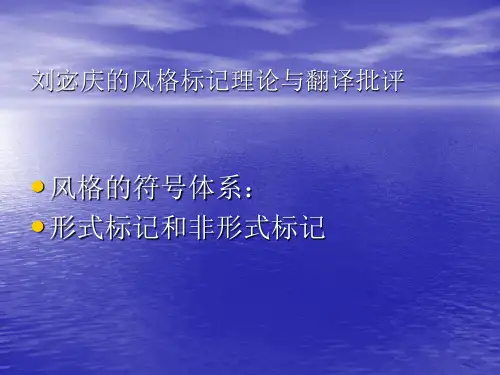

关于刘宓庆翻译美学理论的述评马立罕发布时间:2023-06-17T02:58:27.568Z 来源:《时代教育》2023年7期作者:马立罕[导读] 翻译美学是翻译与美学的联姻。

当代翻译美学立足于中国传统译论,是对传统美学译论的继承和发展,是中国翻译理论的重要特色之一。

本文通过对刘宓庆的翻译美学理论的阐述评论,主要包含了翻译美学的渊源、翻译的审美主体、审美客体、翻译的审美再现,展现了翻译美学的理论框架,再次说明刘宓庆的翻译美学理论是中国翻译美学理论的一个重要组成部分,在文学翻译和非文学翻译领域提供了翻译启示。

云南工商学院云南昆明 650000摘要:翻译美学是翻译与美学的联姻。

当代翻译美学立足于中国传统译论,是对传统美学译论的继承和发展,是中国翻译理论的重要特色之一。

本文通过对刘宓庆的翻译美学理论的阐述评论,主要包含了翻译美学的渊源、翻译的审美主体、审美客体、翻译的审美再现,展现了翻译美学的理论框架,再次说明刘宓庆的翻译美学理论是中国翻译美学理论的一个重要组成部分,在文学翻译和非文学翻译领域提供了翻译启示。

关键词:刘宓庆翻译美学审美主体审美客体审美再现一.引言翻译是将一种语言承载的信息用另外一种语言表现出来的活动,基于语言各自的特点,其内涵和外延无疑受到生活环境以及文化背景的影响。

刘宓庆(2005)在《翻译美学导论》里谈到翻译与美学联姻是中国翻译理论的重要特色之一。

翻译美学是一门交叉学科,它将美学理论应用到翻译研究当中,翻译美学是美学思想在翻译领域中的成果,有利于指导对翻译理论研究及翻译实践。

翻译也是一种审美活动,译者通过发挥自己的主观能动性将原语转换为目的语,进行美的转化。

本文将通过刘宓庆翻译美学理论的阐述,主要包含译学的美学渊源,翻译的审美主体,审美客体以及翻译的审美再现,来展现翻译美学的理论。

二.刘宓庆翻译美学的理论建构1.翻译美学的渊源中国的哲学论著始于老子,美学论述也始于老子。

老子在《道德经》中倡导“信言不美,美言不信”。

广东技术师范学院学报(社会科学)2012年第6期Journal of Guangdong Polytechnic Normal University No.6,2012刘宓庆口译理论基本框架研究———评刘宓庆《口笔译理论研究》彭秀林(清远职业技术学院,广东清远511510)摘要:刘宓庆《口笔译理论研究》以维根斯坦的语言游戏论为口译研究的指导思想,并构成贯穿全书的理论主线,从口译研究的指导思想、本体论、认识论、对策论、方法论五个方面构建了口译理论的基本框架,具有首创性、整体性、开放性和操作性,标志着我国口译理论初具雏形。

关键词:口译理论;刘宓庆;框架;《口笔译理论研究》中图分类号:G642.0文献标识码:A文章编号:1672-402X(2012)06-0152-03刘宓庆先生为我国乃至世界著名的翻译理论家。

他先后出版了11本翻译论著:《文体与翻译》《英汉翻译技能指引》、《新编当代翻译理论》《新编汉英对比与翻译》《翻译美学导论》《翻译与语言哲学》《文化翻译论纲》《翻译教学:实务与理论》《口笔译理论研究》《中西翻译思想比较研究》《刘宓庆翻译散论》(王建国编)。

在这11本专著中,除《口笔译理论研究》以外,其余都聚焦于笔译研究。

《口笔译理论研究》,顾名思义,应包含口译和笔译两个方面的理论。

其实不然。

在这部专著中,著者着力要解决的是口译到底有没有理论的问题、有没有具有操作性的口译理论的问题,关于笔译的论述不过是为把口译有关问题论述得更清楚的一个铺垫而已。

笔者反复研读《口笔译理论研究》以后,发现该书最突出的贡献在于创建了一个口译理论基本框架或者说一个口译理论体系。

一、口译理论指导思想刘宓庆口译实务经验丰富,翻译理论素养深厚。

他深刻体会到口译的独特性和复杂性:口译员随时要面对一种“全方位的挑战”:心理素质、语言功力、反应能力、专业水平、百科知识、应对或应变策略、交流和交际技巧乃至仪态的“felicity”(得体)和所谓“becomingness”(适境),等等。

刘宓庆的翻译意义观述评

刘宓庆的翻译意义观述评

王建国

【摘要】意义与翻译的研究虽然一直颠沛流离,但始终没有离开翻译研究者的视线。

本文初步梳理了意义与翻译研究的历程,重点对刘宓庆的翻译意义理论做了述评,指出当前意义与翻译的研究仍然值得期待。

【期刊名称】北京第二外国语学院学报

【年(卷),期】2013(035)008

【总页数】5

【关键词】意义与翻译的研究;刘宓庆的翻译意义观

一、引言

意义一直是翻译研究的重要课题,意义的研究是翻译理论发展的主动脉。

在意义没有得到系统研究之前,翻译学几乎只是感性时代,及至结构主义语言学、转换生成语法等一系列语言学流派对意义展开研究,才迎来了翻译学的“科学”时代。

然而,意义的研究并非一帆风顺,意义如何定义、意义如何分类等一系列问题难以解答,让一些翻译意义论者感到了绝望。

随着比较文学、文化派和后现代主义等思潮的介入,意义却走到了翻译研究的边缘,大有被抛弃之势。

近年来,有感于这样的局势,一些中西方学者奋力维护着意义研究的阵地,默默耕耘着。

刘宓庆先生就是这样一位学者。

他提倡翻译需要加强对意义的研究,并不断地获得了新的研究成果。

本文先简述中西翻译意义论的发展,之后就刘宓庆的翻译意义观及其意义做一个简述和分析。

二、意义理论与翻译意义观

“一些语言哲学家试图在研究语言与非语言事实的关系的基础上,建立语言意。

有关于刘宓庆文化翻译理论初探有关于刘宓庆文化翻译理论初探导读:刘宓庆文化翻译理论初探分,是刘宓庆将翻译理论划分为内部系统和外部系统的。

而索绪尔认为,语言是一个稳定的系统,对于影像语言的外部系统的复杂研究最终只能导致对语言本质的模糊理解,因此他摒弃了对于语言有重要影响的外部因素,只选择了内部系统。

刘宓庆对于翻译理论的二元划分,是对索绪尔的一个补充,他提出了本为观照,外位参照,就是将翻译视为摘要:世界正处在多元化交流的时代,中国文化向外弘扬传播的同时也吸收着外域文化的精华,而翻译作为重要的交流工具,也逐渐开始注重文化的理解,国内外诸多译者从文化的角度重新审视翻译的过程。

刘宓庆的文化翻译论纲是国内学者对于文化翻译较为系统的理论研究之一,尤其对中国文化的传播具有推动作用。

关键词:刘宓庆;文化;翻译;文化翻译理论近三十年来,随着翻译理论研究的不断深入,翻译的社会性和文化性逐渐受到国内外译者的重视,而与社会因素联系较为紧密的便是文化语境因素。

人们开始用跨文化的交际活动来重新定义翻译,这也就意味着我们将从文化的高度去认识翻译,理解翻译活动。

从世界的范围内来考察,“各国翻译界和文化界都开始从翻译性质,文化语境,翻译影响等角度研究翻译,从文化层面重新审视翻译活动”[1]。

伴随着社会人类学家对于文化翻译概念的提出,翻译文化已然成为二十一世纪翻译学研究最重要的课题之一。

从二十世纪九十年代开始,西方翻译研究领域便出现了翻译的文化转向。

随着这方面研究的不断深入,我们可以看到一些国内重要学者受西方学者影响,对翻译与文化的发展关系进行重新审视及深思,对摄取外域文化及传播中华文化都起到了不容忽视的作用。

从中外文化翻译课题研究近30年来看,中英和英中译文,难免反映了这两种文化的相互融合和排斥的特色,而在这方面我们的研究理论还不是很多。

刘宓庆教授历经十载,在其所著的《文化翻译论纲》中,结合中国楚文化及爱尔兰文化,系统从三个方面做出分析,多次以屈原诗歌为例,提出了文化翻译表现论,建立了一套相对完善的文化翻译体系,对中国文化传播具有指导作用。