内隐自尊

- 格式:ppt

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:21

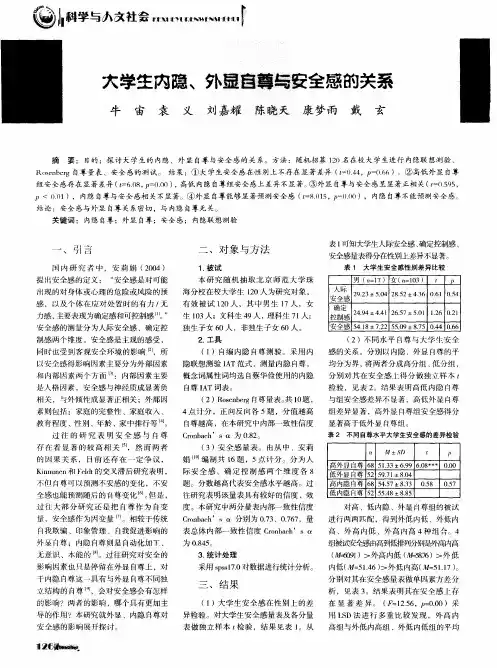

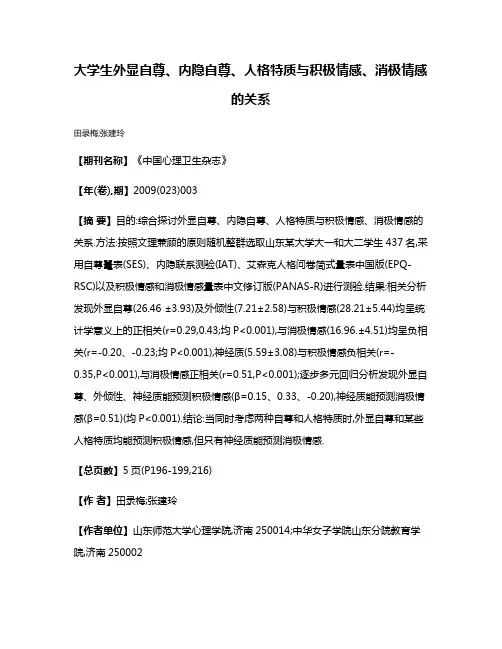

大学生外显自尊、内隐自尊、人格特质与积极情感、消极情感的关系田录梅;张建玲【期刊名称】《中国心理卫生杂志》【年(卷),期】2009(023)003【摘要】目的:综合探讨外显自尊、内隐自尊、人格特质与积极情感、消极情感的关系.方法:按照文理兼顾的原则随机整群选取山东某大学大一和大二学生437名,采用自尊鼍表(SES)、内隐联系测验(IAT)、艾森克人格问卷简式量表中国版(EPQ-RSC)以及积极情感和消极情感量表中文修订版(PANAS-R)进行测验.结果:相关分析发现外显自尊(26.46 ±3.93)及外倾性(7.21±2.58)与积极情感(28.21±5.44)均呈统计学意义上的正相关(r=0.29,0.43;均P<0.001),与消极情感(16.96.±4.51)均呈负相关(r=-0.20、-0.23;均P<0.001),神经质(5.59±3.08)与积极情感负相关(r=-0.35,P<0.001),与消极情感正相关(r=0.51,P<0.001);逐步多元回归分析发现外显自尊、外倾性、神经质能预测积极情感(β=0.15、0.33、-0.20),神经质能预测消极情感(β=0.51)(均P<0.001).结论:当同时考虑两种自尊和人格特质时,外显自尊和某些人格特质均能预测积极情感,但只有神经质能预测消极情感.【总页数】5页(P196-199,216)【作者】田录梅;张建玲【作者单位】山东师范大学心理学院,济南250014;中华女子学院山东分院教育学院,济南250002【正文语种】中文【中图分类】R848.4【相关文献】1.贫困大学生外显自尊、内隐自尊与生命意义的关系研究 [J], 章玉祉2.大学生的外显自尊和内隐自尊及自尊分离与就业焦虑的关系 [J], 段彩彬;周会;许晓辉3.大学生外显自尊、内隐自尊及自尊分离与攻击性的关系 [J], 段彩彬;周会;张冰;张丽华4.人格特质与外显自尊和内隐自尊的关系 [J], 周帆;王登峰5.内隐自尊效应及内隐自尊与外显自尊的关系 [J], 蔡华俭因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

内隐与外显亲社会倾向的影响因素研究:自尊的中介效应李文姣【期刊名称】《心理技术与应用》【年(卷),期】2016(004)006【摘要】Previous studies showed that self-esteem, mental health, family function and parent-child relationship had an effect on explicit / implicit prosocial behavior tendency. This study made self-esteem as the mediating variable and used structural equation model to explore the effect of above factors on explicit / implicit prosocial behavior tenden-cy. The result indicated that mental health had direct influence on explicit prosocial behavior among the undergradu-ates; and the family function had the same influence on implicit prosocial behavior. Self-esteem was a full mediator between explicit prosocial behavior, implicit self-prosocial behavior and the factors, while it was a partial mediator between implicit prosocial behavior and the factors. Mental health had direct influence on implicit self-prosocial be-havior; family function and the implicit attitude towards parents had the same influence on implicit prosocial behav-ior.%自尊能够影响个体的认知、情感和社会行为,调控个体的行为。

(一)社会思维1.自我(1)自我的含义:即自我意识或自我概念,是个体对自己存在状态的觉知,包括生理状态、心理状态、人际关系及社会角色的认知。

①主我与客我:詹姆斯。

②镜我:米德。

③现实自我和理想自我:罗杰斯。

(2)自我的结构:物质自我、心理自我、社会自我、理想自我和反思自我。

其中,社会自我是自我的核心。

(3)自我的功能:保持个体内资的一致性:解释经验;决定期待。

(4)自我的形成与发展:①从生理自我到社会自我,最后到心理自我。

自尊和自信是自我的两个主要成分。

②米德认为有三模仿(玩耍)、游戏和博弈三个阶段。

(5)与自我相关的概念:自我图式;自我关联效应;巴纳姆效应;自我增强(主要有六种方式:向下的社会比较,选择性遗忘,有选择地接受反馈,缺陷补偿,自我防御性归因,自我设障)。

2.归因(1)归因的定义:个体根据有关信息、线索对自己和他人的行为原因进行推测与判断的过程。

(2)归因的原则:共变原则;排除原则;折扣原则;协变原则(凯利认为,协变原则最全面)。

(3)归因的理论:①海德的朴素心理学:个体行为原因有外在因素和内在因素两种,归因遵循共变原则和排除原则。

②琼斯和戴维斯的对应推断论:当人们认为一个人的行为与其内在属性相一致时,就是在进行对应推断。

琼斯和戴维斯认为,在进行对应推断时,需要考虑行为的非期望性与非顺从性、行为的自由选择性两个条件。

当他人的行为是自由选择的,且具有低的社会合意性时,人们最可能做出这样的结论。

③Kelley的三维理论:行为者、客观刺激物和行为者所处情境或关系,是人们归因的三种形式。

在具体归因时,需要考虑三方面的信息:区别性信息、一致性信息、一贯性信息。

(4)归因偏差:基本归因错误;自利偏差,又称自我服务偏差,印象管理理论可以对其解释;自我贬损;习得性无助,塞利格曼。

今天这两部分内容只是对社会思维先做一个大概的了解,后续还有更多的理论和知识点要涉及,建议考生把这部分内容列一个表格,做一个简单系统的梳理,会容易记忆得多。

内隐与外显亲社会倾向的影响因素研究自尊的中介效应摘要自尊能够影响个体的认知、情感和社会行为,调控个体的行为。

有研究证实自尊、心理健康、家庭功能和亲子关系对个体的亲社会倾向有重要影响。

研究采取结构方程分析来探讨,自尊作为重要的中介变量,在亲社会倾向与影响因素之间的中介效应,并对其关系进行整合,结果发现:(1)心理健康对外显亲社会倾向,家庭功能和内隐父母态度对内隐自我亲社会评价具有直接预测作用,预测作用强度有差异。

(2)内隐与外显自尊在外显亲社会倾向、内隐自我亲社会评价与心理健康等因素之间具有完全中介效应,而在内隐亲社会评价与心理健康等因素之间具有部分中介效应。

关键词内隐联想测验;亲社会倾向;自尊;中介效应分类号B841.2DOI:10.16842/ki.issn2095-5588.2016.06.0061 引言“亲社会行为是如何产生并发展的?”这一问题一直受到学术界的广泛关注,Science杂志在其125周年特刊中亦把该问题列入了125个重要科学问题的前25个。

Krebs和Hesteren(1995)整合不同研究者的观点,提出将亲社会行为设想成一个行为的连续体,一端是最大限度增加自我利益的行为倾向,另一端是最大限度增加他人利益的行为倾向。

因此在本研究中,亲社会行为是指一切符合社会期望且对他人、群体或社会有益的行为,而不管行为人的动机是什么。

自尊能够影响个体的认知、情感和社会行为,调控个体的行为,有效促进个体反省、矫正并控制社会行为。

有研究证实心理健康、家庭功能和亲子关系对自尊有重要的影响,那么心理健康诸因素会不会通过自尊的中介作用而对大学生的亲社会倾向产生影响呢?王传旭和姚本先(2005)指出亲社会倾向较高的人心理状态比较健康,而亲社会倾向低的人容易表现出焦虑、抑郁,心理健康水平也偏低。

亲社会行为与心理健康具有显著正相关,亲社会行为的发展水平是心理健康的重要标志,良好的社会适应能力是心理健康的保障。