语文版语文七年级下册第4课《海燕》内容介绍

- 格式:doc

- 大小:72.50 KB

- 文档页数:2

海燕教学目标◆知识与能力1.掌握文中出现的生字、新词。

2.了解写作时间以及作者的基本情况,体会作者的思想感情。

◆过程与方法1.学生通过教师简介文章和作者的一些情况后,以自己的朗读为主,在朗读中去体会作者的思想感情。

2.通过阅读其他与本课有关联的课外材料(如:《就是那一只蟋蟀》)和联系自己的生活经验来加深对本篇课文的理解。

◆情感态度价值观1.结合时代背景培养学生热爱和平、热爱祖国的感情。

2.通过文章的主题培养学生的热爱家乡的思想感情。

教学重、难点及教学突破◆重点课文在写法上的几个特点如:生动、细腻的描写;真挚、深沉的感情;情物合一等◆难点作者在海上看到小燕子,睹物生情,并将其想像成是家乡的那只小燕子,从中理解作者的乡愁是本课的难点。

◆教学突破本课采用讲练结合的方法来突破重点;采用小组讨论、辐射阅读教学法来攻破难点。

教学准备◆教师准备教师给学生印发关于燕子及有关的教学资料。

◆学生准备学生课下朗读课文,查阅关于作者的资料。

教学步骤第1课时第1课时教学流程设计教师指导学生活动1.情感导入l。

初读课文、整体感知2.品位描写,体会感情一、初读课文。

整体感知。

(约10 分钟)教师活动学生活动1.师:我们很多人都有过离开家的经历,都有过想家的时候,想家乡的亲人,想家乡的一草一木。

请将自己曾经有过的这种经历讲述给同学们听听。

2.讲解文章的写作背景和作者当时的具体情景。

3.出示在本课中出现的生字、生词。

4.带领学生读课文,做到整体感知。

1.部分学生将自己曾经有过的这种经历讲述给同学们听。

力争讲述带有感情,有自己独特的感受。

2.结合自己的经历,初步理解作者当时的思想感情。

3.掌握生字、词的音、形、义。

4.朗读课文,理清文章脉络,初步体会作者的思想感情,做到整体感知。

二、品味内容,体会感情(约20 分钟)教师活动学生活动1.带领学生找出描写家乡燕子和海上燕子的段落,并仔细品味。

2.引导学生感受作者对“春景图”和“海天图”有声有色、动静结合的描写。

欧行,难掩一片乡愁——读郑振铎的散文《海燕》郑振铎的著名散文《海燕》,是他在1927年5月间赴欧洲学习和考察途中于海轮上所作。

初次发表于同年6月上海出版的《文学周报》第273期,后来又被收入他的散文集《海燕》(1932年上海新中国书局出版)之中。

现在我们所见的他写于这一段历时一月有余的漫长海程的散文作品,除《海燕》外,还有《我们在ATHOS上》《离别》《A TaMer》《大佛寺》《阿剌伯人》《同舟者》等篇,系他与同船旅伴陈学昭、徐元度、袁中道、魏兆淇相约,集各个所作寄交《文学周报》出版的《阿托士专号》的一部分。

曾经在北京身受了“五四”革命运动洗礼,并且与瞿秋白、耿济之、许地山等朋友一度热情投身于社会改革宣传的郑振铎,于1921年春天结束了学生时代来到上海,随后进入商务印书馆,从事文艺刊物编辑工作以及写作和研究。

但这并不表明,他不再关心国家、民族的前途命运,或对政治产生厌倦,相反,“位卑未敢忘忧国”,“天下兴亡,匹夫有责”的思想仍然在不时激励着他。

一有机会,他那同时代要求、人民愿望相合拍的爱国主义、激进民主主义思想,便会强烈、鲜明地倾泻出来。

1925年,“五卅”运动在上海爆发,郑振铎义愤填膺地写了不少谴责帝国主义屠杀者、呼吁国人猛醒的文字,与战友胡愈之、叶圣陶等一起创办了言辞激烈的《公理日报》,并积极参加了商务印书馆职工的罢工斗争。

1927年春,上海工人阶级在党的领导下连续举行了声势浩大的罢工与起义,但最终遭到投向帝国主义和中国大资产阶级怀抱的蒋介石的残酷镇压而告失败。

作为党外人士,郑振铎曾以实际行动表达了他对国民党右派罪行的坚决抗议,从而站到了革命一边。

“四一二”反革命事件以后,蒋介石在全国疯狂搜捕、屠杀“左”派和进步分子。

正是在亲友们的力劝下,为了避免无谓牺牲,加上适有商务印书馆当局愿意资助部分资深编辑出国学习考察的机会,乃有同年5月郑振铎的欧洲三国之行。

郑振铎的《海燕》等散文或通讯,也就是在这样的社会政治背景下产生的。

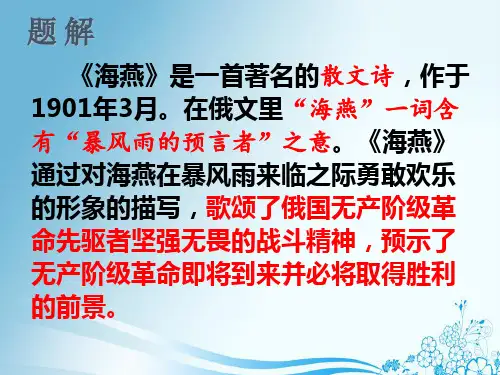

九下第一单元《海燕》课文解读海燕(为什么以“海燕”为题?这又是一只怎样的海燕?预习中提到了海燕在俄文里含有“暴风雨的预言者”之意,在时代风云变幻中,它鼓舞了一代又一代革命者。

在特殊背景下,海燕有深刻的象征意义,以此为题醒目直观。

)高尔基(苏联作家,早期作品多描写俄国沙皇制度下人民的痛苦和他们对美好生活的憧憬。

)在苍茫的大海上,狂风卷集着乌云。

在乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电,在高傲地飞翔。

(开头先简洁地写出暴风雨即将来临的前兆,点明海燕所处的环境“苍茫的大海”“狂风”“乌云”,此时环境烘托,就是为了海燕高傲的出场。

然后重笔从形、音、色三方面正面描写海燕,以“黑色的闪电”这一准确、精当的比喻来勾勒海燕矫健高傲、锐不可当的雄姿;“高傲地飞翔”总写海燕的行动,“高傲”以拟人的写法给海燕的行动赋以情态,赋以人的神韵。

)一会儿翅膀碰着波浪,一会儿箭一般地直冲向乌云,它叫喊着,──就在这鸟儿勇敢的叫喊声里,乌云听出了欢乐。

(这是一只灵动英勇的海燕,飒爽英姿,“箭一般地”夸张手法,描摹出海燕干净利索的动作,一种蓬勃向上的力量喷涌而出,“冲向乌云”是多么的勇敢,不惧怕黑暗。

然后从“声音”角度写“乌云听出了欢乐”,这一侧面描写烘托出海燕乐观。

)在这叫喊声里──充满着对暴风雨的渴望!在这叫喊声里,乌云听出了愤怒的力量、热情的火焰和胜利的信心。

(通过声音写出海燕的情感,渴望暴风雨的到来,此时象征意义逐渐清晰,它使思想更加形象、可感,而且拓展了作品的思想内涵和审美空间。

“乌云”“狂风”象征反革命势力和黑暗的社会环境等等,象征手法写“风”“雷”“云”“电”也是为了反衬“海燕”矫健、勇猛的战斗雄姿和乐观无畏的革命豪情。

正如高尔基说的:“用象征的形式可以方便和简洁地说出你想说的东西”,“在象征中可以注入很大的思想内容”。

)海鸥在暴风雨来临之前呻吟着,──呻吟着,它们在大海上飞窜,想把自己对暴风雨的恐惧,掩藏到大海深处。

海鸭也在呻吟着,──它们这些海鸭啊,享受不了生活的战斗的欢乐:轰隆隆的雷声就把它们吓坏了。

《海燕》内容介绍

1927年国民党反动派发动“四一二”反革命政变,屠杀共产党人和革命人民,迫害进步人士。

郑振铎被迫远走欧洲,于5月21日只身乘船前往法国巴黎。

途中见到海燕,引发绵绵乡思,写成这篇文章。

这是一篇优美的咏物寄情的散文,文章通过对小燕子这一可爱形象的描绘,抒发了作者浓浓的乡愁,表达了他对祖国的无限眷恋与热爱之情。

阅读这篇文章,首先要弄清作者思想感情的脉络。

作者被迫出国,船在海上航行,离故乡越来越远,心中不免涌起思乡之情。

站在船头,放眼天光水影之间,意外地发现几只海燕,便引发了无尽的遐想。

于是自然地回忆起故乡的小燕子,但故乡已远,故乡的小燕子也只飞翔于美好的记忆之中。

所以只好借眼前的海燕寄托自己无限的情思。

作者明知眼前的海燕绝不是故乡的小燕子,却一再问自己:“它们果是我们故乡的小燕子么?”因为作者思念故乡,思念祖国,这种情思无以寄托,所以他宁愿相信(其实是希望)眼前的海燕就是故乡的小燕子,能借以抚慰自己的心灵,捎回自己对故乡、对祖国的牵挂。

全文以“乡愁”为行文线索,分为前后两部分。

前一部分(1—7段),用倒叙的方法对故乡的小燕子在“烂漫无比的春天”里活动的情景,进行了细致的描写,勾画了一幅“隽妙无比”的“春景图”。

文章通过对春风、春雨、春柳、春花、春草等景物的描写,把温暖、舒适而又充满生机与活力的故乡的春天生动地再现出来,为小燕子的出场提供了一幅美丽的背景图画。

对小燕子的描写是从四方面着笔的:一是写小燕子的形体(静态);二是写小燕子的飞翔(动态);三是写小燕子的憩息(静态);四是写小燕子与故乡人家的亲密关系。

字里行间流露出作者对小燕子的喜爱和对故乡生活的无限眷恋之情。

后一部分,作者从遐想中回到现实,带着对故乡小燕子的深厚感情,对海上的小燕子进行了细致描写。

同写故乡的小燕子一样,描写了它活动的背景:蔚蓝色的海水,淡蓝色的天空,薄纱似的轻云,构成了“绝美的海天”;同样从动态和静态两个方面描写了它的飞行、憩息。

但跟写故乡的小燕子有明显不同,作者写海上的小燕子时着力刻画了一个“海上小英雄”的形象。

课文在写法上主要有三个特点:

一是描写生动、细腻、传神。

如对“春景图”和“海天图”的描绘,有形有

色,动静结合;写小燕子:“……偶沾了水面一下,那小圆晕便一圈一圈地荡漾开去”,“……随了它们飞窜着,水面起了一条条的长痕,正如当孩子时用瓦片打水漂在水面所划起的长痕”。

多么细腻,又是多么生动传神。

二是感情真挚、深沉。

因为作者思念故乡,心系祖国,所以才会在小燕子身上投入那么多的感情。

在作者眼里,故乡那普通的小燕子,是春天的使者,是快乐的使者。

小燕子的飞行或是憩息,在作者眼里都是美的,因为那是故乡的小燕子。

正是因作者心中总有思乡之情萦绕,所以当他在茫茫大海之上,意外地见到几只海燕,引起了对故乡小燕子的怀念,勾起了浓浓的乡愁。

于是他便把对故乡小燕子的热爱之情全部倾注在海燕身上,赞美它的身姿,赞美它的勇敢,甚至还关心海燕会不会飞倦,绝小的海鱼是不是它的粮食……

三是咏物寄情,物情合一。

作者满怀思乡情,但他并没有直抒胸臆,而是将浓浓的“乡愁”寄托在小小的海燕身上。

作者笔下所写的已不仅仅是“故乡的小燕子”或是“海上的小燕子”,而是一个象征物,是作者深沉而浓厚的思想感情的化身,那是从作者心中飞出的感情的“精灵”,这小精灵来自故乡,来自祖国,给作者孤寂的心灵以抚慰;这小精灵来自作者的心中,带着作者无限的牵挂飞向遥远的故乡和魂牵梦绕的祖国。

课文中,作者两次提到“乡愁”,而且说它是“轻烟似的”,“一缕两缕的”,这是一种举重若轻的写法。

这样写,绝不意味着作者看轻这份感情。

恰恰相反,作者心中的思乡之情,像烟雾缭绕,挥之不去;又像一团麻,“剪不断,理还乱”。