解读湘西吊脚楼

- 格式:doc

- 大小:2.37 MB

- 文档页数:6

土家族吊脚楼吊脚楼是土家、布依、苗族、侗族、壮族、水族等少数民族的传统建筑。

土家族爱群居,爱住吊脚木楼。

建房都是一村村,一寨寨的,很少单家独户。

所建房屋多为木结构,小青瓦,花格窗,司檐悬空,木栏扶手,走马转角,古香古色。

一般居家都有小庭院,院前有篱笆,院后有竹林,青石板铺路,刨木板装壁,松明照亮,一家过着日出而作,日落而息的田园宁静生活。

土家族,全国现有人口5704223人,主要聚居在湖南湘西,湘西吊脚楼湖北恩施。

此外,四川省的石柱、秀山、酉阳、黔江等县也有分布。

土家族地区,山岗缠绕,物产丰饶。

有着雄奇的自然风光和浓郁的民族风情,吸引着中外游人。

其中张家界是中国第一个国家森林公园,已成为新兴的旅游胜地土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民差瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

不论大小房屋都有天楼,天楼分板楼、条楼两类。

在卧房上面是板楼,用木板铺的楼板,放各种物件和装粮食的柜子,也可安排卧房;在火房上面是条楼,用竹条铺成有间隙的条楼,专放包谷棒子、瓜类,由火房燃火产生的烟可通过间隙顺利排出。

正房前面左右起厢房的吊脚楼,楼后建猪栏、厕所。

建吊脚木楼讲究亮脚 ( 即柱子要直要长 ) ,屋顶上讲究飞檐走角。

吊脚楼往往为三层,楼下安放碓、磨、堆放柴草;中楼堆放粮食、农具等,上楼为姑娘楼,是土家姑娘绣花、剪纸、绩麻、做鞋、读书写字的地方。

中楼、上楼外有绕楼的木栏走廊,用来观来晾晒衣物等,在收获季节,常将玉米棒子穿成长串、或将从地里扯来的黄豆、花生等捆绑扎把吊在走廊上凉晒。

为了防止盗贼,房屋四周用石头、泥土砌成围墙。

正房前面是院坝,院坝外面左侧接围墙有个八字朝门,房屋周围大都种竹子、果树和风景树。

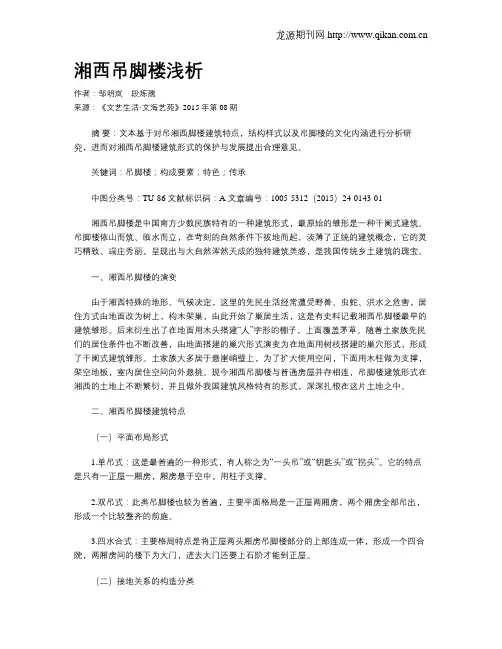

湘西吊脚楼浅析作者:邹明岚段炼孺来源:《文艺生活·文海艺苑》2015年第08期摘要:文本基于对吊湘西脚楼建筑特点,结构样式以及吊脚楼的文化内涵进行分析研究,进而对湘西吊脚楼建筑形式的保护与发展提出合理意见。

关键词:吊脚楼;构成要素;特色;传承中图分类号:TU-86 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2015)24-0143-01湘西吊脚楼是中国南方少数民族特有的一种建筑形式,最原始的雏形是一种干阑式建筑。

吊脚楼依山而筑、临水而立,在苛刻的自然条件下拔地而起,淡薄了正统的建筑概念,它的灵巧精致、端庄秀丽,呈现出与大自然浑然天成的独特建筑美感,是我国传统乡土建筑的瑰宝。

一、湘西吊脚楼的演变由于湘西特殊的地形、气候决定,这里的先民生活经常遭受野兽、虫蛇、洪水之危害,居住方式由地面改为树上,构木架巢,由此开始了巢居生活,这是有史料记载湘西吊脚楼最早的建筑雏形。

后来衍生出了在地面用木头搭建“人”字形的棚子,上面覆盖茅草。

随着土家族先民们的居住条件也不断改善,由地面搭建的巢穴形式演变为在地面用树枝搭建的巢穴形式,形成了干阑式建筑雏形。

土家族大多居于悬崖峭壁上,为了扩大使用空间,下面用木柱做为支撑,架空地板,室内居住空间向外悬挑。

现今湘西吊脚楼与普通房屋并存相连,吊脚楼建筑形式在湘西的土地上不断繁衍,并且做外我国建筑风格特有的形式,深深扎根在这片土地之中。

二、湘西吊脚楼建筑特点(一)平面布局形式1.单吊式:这是最普遍的一种形式,有人称之为“一头吊”或“钥匙头”或“拐头”。

它的特点是只有一正屋一厢房,厢房悬于空中,用柱子支撑。

2.双吊式:此类吊脚楼也较为普遍,主要平面格局是一正屋两厢房,两个厢房全部吊出,形成一个比较整齐的前庭。

3.四水合式:主要格局特点是将正屋两头厢房吊脚楼部分的上部连成一体,形成一个四合院,两厢房间的楼下为大门,进去大门还要上石阶才能到正屋。

(二)接地关系的构造分类1.挑廊式吊脚楼:这是因为吊脚楼二层挑出走廊而命名,其主体底面一部分落于基地上,另一部分位于支撑柱上,这种构成形式的吊脚楼最能适应地形,与湘西地区自然环境相互结合。

92 黑龙江画报 2021·大美乡村·近年来,湖南在城市化的进程中快速发展,特别是在湘西地区,古建筑的保护发展成为重要任务。

湘西吊脚楼建筑风格独具民族特色,吊脚楼从选址到木材选用都是人类智慧的结晶,而目前我国已经进入人口老龄化阶段,将古建筑与老龄化问题结合成为我们不得不考虑的问题。

所以对古建筑空间进行改造和设计,使其适应老年人的身体素质和审美标准的建筑需求也越来越多。

本文从研究湘西古建筑特色的角度出发,以传统吊脚楼为例,研究湘西古建筑空间适老化问题。

湖南西部吊脚楼建筑的产生,是由于当地民众长年积淀的生活经历、独特的民族风俗、特殊历史地位等一系列自然和社会原因而共同形成的。

本地的少数民族家庭人口结构,历来大多以苗族、土家族居多,而由于文化冲突和统治者严格的军队管理要求,凤凰古城长期成为军队和政治的重地出现。

一方面,凤凰古镇自古至今的领导层次大多以江西籍的汉族人居多,为适应他们需求,因此的建筑建造形式中也不可避免地融入了徽派建筑的一些特点。

但是,因为受经济条件的约束,以及为了最朴素的互帮互助的人类思想和生存、生活需要,湘西吊脚楼大多以较简洁的形式出现,或沿江联排而建。

但是,在现代经济建设和乡村改造中,新兴建筑体系成型,旧的建筑正逐渐消失,在这样的情况下显得落后于时代的吊脚楼正在被抛弃,吊脚楼建筑作为湘西地方特色建筑的代表正在以惊人的速度逐步消失。

作为湘西土家族文化重要的一部分,当地居民还没有认识到其所蕴含的价值。

基于当前国内建筑老龄化趋势逐渐增强的前提下,对于适老化建筑空间理念的有效提出可以促进湘西建筑的更深入发展,让老人在游览古建筑时也能有更好的体验。

在对建筑空间的适老化设计研究中,通过对其建筑设计环境和空间所具有的设计理念及其安全的保证,从而可以有效地对老年人的旅游质量加以提升。

湘西古建筑吊脚楼的建筑特色在我国悠久的农耕社会发展史中,受较落后的农业生产力技术水平、较简朴的生活方法以及各地少数民族风水巫术、宗教习俗、社会等等各种因素的共同作用和影响,我国的传统住宅建设中普遍包含了“天人合一”的生态环境观念。

湘西吊脚楼田野调查报告这次田野调查主要分为两个部分:一是对湘西地区吊脚楼进行实地考察,了解吊脚楼的建筑特点和分布情况;二是与当地居民进行交流,了解他们对吊脚楼的认知和看法。

在实地考察中,我们发现湘西地区的吊脚楼主要集中分布在凤凰、永顺和泸溪等县市。

这些吊脚楼多为木结构,建筑风格独特,常常采用悬臂结构以适应山地地形。

吊脚楼高耸而挺拔,结构坚实,以此保护居民免受洪水和野兽的侵害。

吊脚楼内部常常设有木雕和壁画等装饰,展现了湘西地区特有的民族文化。

与此同时,我们也发现吊脚楼的建筑状况存在一定的问题。

由于年代久远和缺乏维修,一些吊脚楼已经出现损坏和倒塌的现象。

同时,由于城市化的推进,一些居民选择搬迁,导致吊脚楼的使用率降低。

这些问题给吊脚楼的保护工作带来了一定的挑战。

在与当地居民的交流中,我们了解到他们对吊脚楼的认同和重视程度。

很多居民表示,吊脚楼是湘西地区的独特标志,代表了他们的文化和历史。

他们希望通过各种方式来保护和传承吊脚楼的文化价值。

为了促进吊脚楼的保护工作,我们建议以下几点措施:首先,加强吊脚楼的保护宣传。

通过举办展览、讲座和文化活动等方式,提高公众对吊脚楼的认知和重视程度。

其次,加强吊脚楼的修缮工作。

政府应该出台相关政策,设立专项资金用于吊脚楼的维修和保护。

同时,应该鼓励当地居民参与吊脚楼的修缮工作,增强他们的保护意识。

最后,加强吊脚楼的管理和规划。

政府应该建立相关管理机构,负责统筹吊脚楼的管理和保护工作。

在城市规划中,应该考虑吊脚楼的保护和利用,合理规划吊脚楼周边的环境和配套设施。

总的来说,湘西吊脚楼是湖南省的宝贵文化遗产,保护和传承吊脚楼的文化价值是一项重要工作。

通过加强保护宣传、修缮工作和管理规划,我们可以有效地保护和传承吊脚楼的独特魅力。

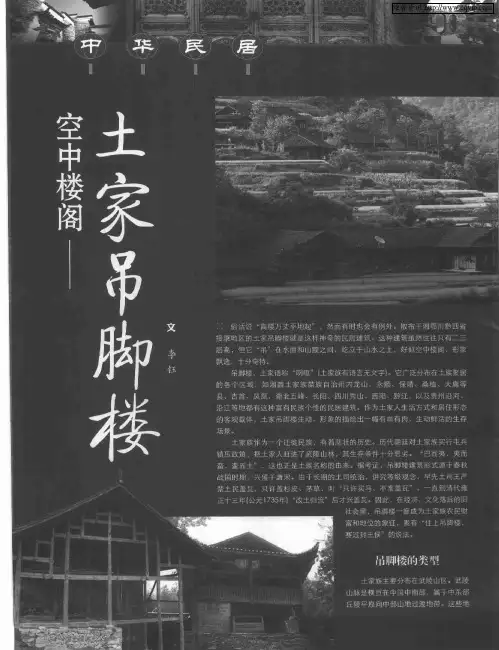

湘西吊脚楼也可以叫"吊楼", 为湘西苗族、土家族、侗族、布依族等族传统的民居,湘西古代吊脚楼的建筑属于古代干阑式建筑的研究范畴。

一般所谓干阑式的建筑,即是,"体量较大, 下屋架空", 吊脚楼应该属于干阑式的建筑,但与一般所指干阑建筑有明显的出入,干阑应该全部都属于下屋悬空,所以一般称湘西的吊脚楼为半干栏式的建筑。

研究湘西的吊脚楼无论是在与形态布局、与自然结合,还是在与乡土文化传承等方面都应该具有自身的优势和特点,它不拘一格,生动活泼。

它在客观上能直接地反映和突出我国湘西土家族民居建筑文化的形态多样性及其特征,它也是合理地利用湘西民居地形的自然条件和其生存空间的一个必然结果。

由于湘西少数民族吊脚楼的建筑形成在本质上凝聚了当地湘西少数民族的历代文化积累和继承下来的经济生活和习俗,具有一定的建筑美学欣赏价值和民族文化的意识表现形态,因此在历史上具有很高的学术研究和应用价值。

1.2 研究内容目的本文主要通过对于湘西少数民族吊脚楼的建筑艺术特色以及其文化的研究和挖掘,对其建筑中所蕴含的传统文化价值和内涵进行准确、全面、系统的分析和认知,进而对实现湘西少数民族吊脚楼的"再生"的途径和其方法途径进行了探索。

也是传承湘西地域民族建筑文化,寻求湘西吊脚楼及其建筑的可持续发展的途径和方向。

2.湘西少数民族吊脚楼的发展现状与分析.2.1 湘西少数民族吊脚楼建筑发展的历史渊源湘西少数民族吊脚楼多为湘西苗族土家族传统民居,湘西山势起伏,河流遍布,地形和地势多呈现出“三维”的特性, 大多数土家族民居在湘西中部山区,山高坡陡,开挖建筑地基极不容易,加上湘西天气少晴多阴雨,潮湿多雾,底层多湿气, 不宜起居。

因而湘西的少数民族为了充分适应其地形地势以及其天气状况,依据山脉的走势和对河流的流向不强求坐南朝北,建筑出了一种简单方便通风的木楼"吊脚楼"。

2.2 湘西少数民族吊脚楼建筑衍变的进程湘西地区少数民族吊脚楼的建筑由"巢居"的形式衍变而来,用竹、木搭建,建筑下部架空,被人们称为半干阑式的建筑,吊脚楼的整体形成自然性受到了湘西地域环境、自然资源、生产方式、文化传统民俗等多因素的影响。

吊脚楼吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在湘西、鄂西、贵州地区的吊角楼也很多。

吊角楼多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊角楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊角楼为半干栏式建筑。

从前的吊角楼一般以茅草或杉树皮盖顶,也有用石板盖顶的,现在,鄂西的吊角楼多用泥瓦铺盖。

吊角楼的建造是土家人生活中的一件大事。

第一步要备齐木料,土家人称“伐青山”,一般选椿树或紫树,椿、紫因谐音“春”、“子”而吉祥,意为春常大,子孙旺;第二步是加工大梁及柱料,称为“架大码”,在梁上还要画上八卦、太极图、荷花莲籽等图案;第三道工序叫“排扇”,即把加工好的梁柱接上榫头,排成木扇;第四步是“立屋竖柱”,主人选黄道吉日,请众乡邻帮忙,上梁前要祭梁,然后众人齐心协力将一排排木扇竖起,这时,鞭炮齐鸣,左邻右舍送礼物祝贺。

立屋竖柱之后便是钉椽角、盖瓦、装板壁。

富裕人家还要在屋顶上装饰向天飞檐,在廊洞下雕龙画凤,装饰阳台木栏。

特点最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

结构依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

吊脚楼为土家族人的建筑住房(民居)美丽的湘西,山奇水异,令人徘徊不忍归去。

而古香古色、建筑风格特殊的吊脚楼,更点缀得山水的几分韵致。

,当地人临河而居,一幢幢吊脚楼,高高低低参差错落。

吊脚楼的一端以河岸为支撑点,另一端则悬在水面,高高的悬柱立于水中作为撑持,充满着一种力与感的美。

湘西吊脚楼建筑形式自由,可临水,也可依山傍谷,或就建在田坝边。

稍稍开凿修砌,选上好木料支撑起一座座或者一排排的吊楼来,旁边饰以几丛茂林修竹,省时简工,温馨而有画意。

这种楼飞檐翘角,三面环廊,"吊"着几根八菱形、四方形刻有绣球或金瓜的悬柱,壁板漆得光亮光亮的,并嵌有花窗,通风向阳。

花窗也往往用意极深,镂有"双凤朝阳"、"喜鹊恋梅"等图案,古朴而秀雅。

古老的黑瓦木结构吊脚楼,堂屋很敞亮,温暖而亲切。

如有幸叩访,热情的湘西人泡茶筛酒,摆出种种野味,令人宾至如归。

湘西吊脚楼,属于古代干阑式建筑的范畴。

所谓干阑式建筑,即是"体量较大,下屋架空,上层铺木板作居住用的"(庄裕光《干阑建筑》)一种房屋。

这种建筑形式主要分布在南方,特别是长江流域地区,以及山区。

因这些地域多水多雨,空气和地层湿度大,由于干阑式建筑是底层架空,对防潮和通风极为有利。

福建土楼”包括福建省永定县的高北土楼群、洪坑土楼群、初溪土楼群和衍香楼、振福楼,南靖县的田螺坑土楼群、河坑土楼群和和贵楼、怀远楼,华安县的大地土楼群,主要分布在福建西部和南部崇山峻岭中,以其独特的建筑风格和悠久的历史文化著称于世。

不单是最常见的圆形土楼,还包括了方形土楼、交椅形土楼等,覆盖了完整的土楼群建筑样式。

福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念(参见董斌《现代风水精鉴》),适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

湘西吊脚楼建筑特色及其在环境设计中的应用摘要:本文通过对湘西吊脚楼的实地分析,从湘西地理环境与地域文化背景出发,从环境艺术设计角度系统研究湘西吊脚楼的建筑艺术,分析自然地理环境的联系,地域文化、民族民俗文化以及生活方式对湘西吊脚楼建筑地域特色的影响。

另外,结合湘西吊脚楼的建筑特性,探讨其在现代环境设计中的意义。

关键词:湘西吊脚楼;建筑特色;环境设计湘西吊脚楼有着独特的历史背景、地域特色和文化传统。

受地理人文因素和自然环境因素的影响,在长期的实践过程中形成了具有民族地域特色的建筑风格,主要表现为沿河岸采用的苗族、土家族的干栏式吊脚楼结构形式。

虽经历发展与演变,却仍保持着强大的生命力。

作为一种世代相传的传统建筑形制,其结合地形、节约用地、适应气候条件、节约能源、运用地方材料以及注重环境生态等各方面都体现出了与自然的和谐共生。

一、湘西吊脚楼建筑的形式1.结构现今湘西的木质的吊脚楼已从两开间扩大到五榀四间,分平地吊脚楼和吊脚楼两大类,一般为穿斗式歇山顶结构。

梁柱等结构部件采用榫卯结构,不使用一钉一铆,这也是苗寨吊脚楼的重要特点。

考虑雨水对屋顶的影响,屋面多采用三角形结构。

湘西吊脚楼结构稳固,以梁、柱为基本构件,通过穿斗形式完成整个建筑空间,承重分布均匀。

同时使用木材作为建材使吊脚楼具有结构韧性。

2.建筑形态在湘西特殊的地貌条件下,村寨的吊脚楼依山而建,顺着高线错落排列,就应地势浑然天成的嵌在山腰坡地中,屋顶坡向与地形契合。

少数建在平地上的吊脚楼,多表现为半开放或四合院式空间形态,这两种构成了苗寨的主要建筑形态。

作为一个自然形成的村落,自行搭建的吊脚楼有着自然却有序的群落体系,形成阶梯状的聚落形态。

排排吊脚楼叠叠重重,次第而上,上千栋吊脚楼相连成片,呈阶梯明显状走式,屋脊鳞次栉比,十分壮美,这是单栋吊脚楼所不具备的视觉效果。

漫步在西江的寨中,会发现相临的房檐距离极近,抬头看屋檐的瓦片相连,西江苗寨吊脚属歇山穿斗挑梁木建筑,从下而上逐层渐出,体量轻盈,间隙紧凑,是苖族民居文化特色的写照,凝固了几千年苗民团结依靠,追求和谐安宁的生活历程。

这座曾被新西兰作家路易艾黎称作中国最美丽的小城之一的“凤凰古城”建于清康熙时,这颗“湘西明珠”是名副其实的“小”,小到城内仅有一条像样的东西大街,可它却是一条绿色长廊。

凤凰古城分为新旧两个城区,老城依山傍水,清浅的沱江穿城而过,红色砂岩砌成的城墙伫立在岸边,南华山衬着古老的城楼,城楼还是清朝年间的,锈迹斑斑的铁门,还看得出当年威武的模样。

北城门下宽宽的的木桥,以石为墩,两人对面都要侧身而过,这里曾是当年出城的唯一通道。

斜阳西下,桥边岸畔不少妇人正在用木槌洗衣,啪啪声随着水波荡漾开来。

顽童脱个精光,在水中嬉戏,也有姑娘家把身子浸在浅水处享受流水轻柔的抚摸。

岸边更有不少写生的学生,也为小城增添了一道风景。

凤凰古城最有名的是那一幢幢古色古香、富有浓郁土家族风韵的吊脚楼,但河畔的吊脚楼大多已不在了,只有在回龙潭那里尚留有十多间老屋,细脚伶仃的木柱立在河中,托起一段沉沉的历史。

沈从文的故居位于古城内中营街的石板小巷深处,共两进两厢,颇像北京的小四合院,整个故居都是砖木结构,青瓦白墙,木格花窗。

经风雨桥,过东城门,路上是行色匆匆挑担的乡民、老屋、挑担的乡民与红伞,形成了一幅对比鲜明的图画。

就像沈从文早已仙去,凤凰古城并不是一幅完整的水墨丹青画卷,但你还是能从一个个的局部来感受到她灵光一现的魅力。

凤凰古城也适合一两个人在一个小雨的天气在老城中的老街、小巷、河畔慢慢地走,用心去品味那曾有的过去。

凤凰旅游指南凤凰可看的地方不少,人文和自然景观处处皆是;凤凰旧城主要是沿沱江边而建的吊脚楼群,但已经被改建得差不多了,在东门虹桥和北门跳岩附近还有些残留,细脚伶仃的立在沱江里,象一幅永不回来的风景,沈从文笔下的白脸汉子和窗户内的女人都已不再。

东门有桥名“虹”,桥下是沱江拐弯的一个深潭,叫“回龙潭”,潭边除了吊脚楼,还有一座颇为精巧别致的“夺翠楼”,遥对着潭对面的万民塔和遐昌阁,据说这里的“龙潭渔火”和“梵阁回涛”是凤凰八景中的两景。

湘西吊脚楼采风调研报告湘西吊脚楼采风调研报告摘要湘西吊脚楼是湖南省湘西地区独特的民居建筑,具有浓厚的民族特色和历史文化底蕴。

本次调研旨在对湘西吊脚楼进行深入了解,并探讨其保护与传承的问题。

调研结果表明,湘西吊脚楼建筑独特,但目前面临着保护不足、传承困难等问题,亟待采取有效措施加以解决。

一、引言湘西吊脚楼是湖南省湘西地区的一种典型民居建筑,具有悠久的历史和独特的建筑风格。

它采用了特殊的建筑结构,即将居住空间悬挂在楼下的柱子上,以应对地面潮湿和蚊虫等问题。

湘西吊脚楼的存在不仅是一种建筑形态,更是湖南民族文化的象征之一。

二、调研方法本次调研采用了问卷调查和实地考察相结合的方法。

通过问卷调查,我们了解到了不同人群对于湘西吊脚楼的认知和态度。

同时,我们还深入湘西地区进行实地考察,以亲身体验并观察湘西吊脚楼的现状和问题。

三、湘西吊脚楼的特点湘西吊脚楼以其独特的建筑形态和风格吸引了大量游客和研究者。

其主要特点包括:一是建筑结构独特,将居住空间悬挂在楼下柱子上,形成了独特的“悬楼”视觉效果;二是建筑材料丰富多样,常用的材料包括木材、石块和竹子等;三是建筑装饰丰富多样,融合了湖南传统的木雕、砖雕和石雕等技艺;四是建筑与自然环境融为一体,它们常建在山坡上,与周围的自然风景相得益彰。

四、保护与传承的问题尽管湘西吊脚楼具有独特的价值,但它们面临着许多保护和传承的问题。

首先,不少湘西吊脚楼的年久失修,结构脆弱,处于危险状态;其次,随着现代化进程的推进,许多人选择离开湘西吊脚楼,导致了人口减少和传统生活方式的衰落;最后,缺乏有效的保护与传承机制,使得湘西吊脚楼的保护工作难以进行。

五、保护与传承的对策为了保护和传承湘西吊脚楼这一独特的文化遗产,我们建议采取以下措施:一是制定相应的法律法规,明确湘西吊脚楼保护的重要性和需要;二是加强对湘西吊脚楼的技术保护和维修工作,提高其抗灾能力和使用寿命;三是开展宣传活动,提高公众对湘西吊脚楼的认知,增强对其价值的尊重和保护意识;四是建立专业机构,负责湘西吊脚楼的保护与传承工作,为其提供专业的指导和支持。

湘西土家族吊脚楼的保护与发展研究湘西土家族吊脚楼是我国南方最具特色的传统民居之一,它受地理、人文环境的影响,有着自己独特的形成和发展轨迹。

随着社会的变迁和现代化的进程,以及外来文化的冲击,加上它自身缺少创新和有效的人为传承,民族文化正走向文化衰减的恶性循环,对其抢救保护、开发利用和研究已是迫在眉睫的问题。

本文结合张家界土家风情园保护案例,探讨对吊脚楼的保护与发展。

湘西土家族吊脚楼的概况1.湘西土家族吊脚楼的成因湘西吊脚楼的成因应该从人的基本实践活动说起。

然而建筑作为人类的基本实践活动之一,它与当地的文化是放不开的。

其形成是自然地理环境、社会经济和历史文化共同作用的结果。

自然地理环境:民族建筑与自然地理环境密不可分。

生态环境对土家族吊脚楼的形成有着重大的影响,水源、土地,地势和资源都是其主要因素。

湘西地区山峦重叠,河流众多,又地处于亚热带季风湿润气候地带,雨水充足,空气湿度大,冬暖夏热。

此外山中常有野兽毒蛇出没,因此以木构架的吊脚楼不仅进退灵活,适宜高低错落的地理环境,而且适宜这里的气候条件和地理环境。

社会经济:“建筑诞生于社会生活的需要”。

土家人在寻找具有良好生态和美感的地理环境中,有效地将建筑与周围自然环境融合得十分自然和谐调,透映出“天人合一”、“天人感应”的哲学思想。

起伏错落的木构吊脚楼群,流动的河水,丰富的山林资源,不仅形成鸟语花香、优美动人、风景如画的理想“生态环境”,而且建立了人与天、地的和谐性,保证了土家人生产生活的需要,如山泉汇流的河水,有利健康,同时促进水运交通商贸的发展和生活灌溉用水的力便;两岸河堤可以避免淹涝之灾;植被、茂林可以保持水土,调节温湿度。

在创造美好的居住环境力一面,注重与视觉艺术有密切关系的景观质量,同时重视与居住生活有密切关系的环境质量。

历史文化:在原始社会,古代巴人的居住方式是是穴居和巢居,而随着历史不断地向前发展,社会的进步,居住方式逐渐演变成干栏式建筑。

湘西吊脚楼民居建筑形态探微摘要:吊脚楼是我国西南地区的古老民居建筑中的一种,其最原始的雏形是一种干栏式民居结构。

它临水而立、依山而筑,采集青山绿水的灵气,与大自然浑然一体。

本文以干栏式民居作为探讨对象,对湘西吊脚楼民居进行较为全面的分析研究,并希望通过对这种传统的地域性民居建筑的研究,能给人们对当代地域建筑创作带来一些有益的启示。

关键词:湘西;干栏式民居;吊脚楼;建筑形态;中图分类号:tu253文献标识码:a 文章编号:建筑,作为人类历史文明发展过程中的实物承载体,已成为人们了解某个民族文化建构体系的一种捷径。

然而,当承载在民族传统建筑上的大量的地域特征和文化记忆,被冰冷的钢筋混凝土所筑造的建筑毫不留情抹去的时候,我们显然很难像过去那样,通过观察建筑物,来判断出它所处的地理和文化区域。

中国的传统建筑形态大致可以划分为三个体系。

第一体系当然是皇家建筑,唯我独尊,豪华尽显。

第二体系是士大夫(包括儒商)建筑,淡薄,幽雅,韵致。

这两个体系的建筑观念,体现着封建伦理和礼教秩序,建筑面积大多规模较大。

而作为原始建筑的继承和发展的风土建筑,则可以看做是第三建筑体系。

湘西的吊脚楼民居就是这样的风土建筑。

人们不仅可以从中看到纯粹的传统形态,还可以在它的深处找到人类生活的原点。

它们依山傍水,就地随势,灵活变化,不拘一格,人工环境与自然环境浑然天成。

一、湘西吊脚楼的建筑形态梁思成先生说过:“我们必须先研究我国的建筑遗产,掌握它的规律,熟悉它的诸多特征,在创造中加以灵活运用。

”湘西的吊脚楼建筑作为传统民居建筑的一个重要组成部分,以前藏于深山,未被认识;现在,它以其风韵别致的建筑形象,粗矿朴素的艺术风格,散发出来的浓厚乡土气息及民族风情,开始受到人们的关注,并开始吸引着建筑界学者的目光,对其进行调研考察。

对湘西吊脚楼古民居建筑价值及其人文精神的研究,应从以下几个方面去分析:(一)建筑材料在湘西最大的土家族聚居区——利必洞寨,其村寨房屋多为吊脚楼。

图1 依山枕水的湘西民居 图2 秩序明确的湘西民居解读湘西吊脚楼[摘要]:湘西民居无论是在形态布局、与自然结合,还是在乡土文化方面都有着自身的特点,它不拘一格,生动活泼。

本文主要是通过对湘西民居吊脚楼的布局、形制等因素的解读,来研究湘西民居的特点,找寻它的建筑思想源泉,审视其建筑布局特征和形式,在新的时代里,结合现时的建筑潮流,给与其更深更广的生命力。

[关键词]:湘西 吊脚楼 民居1 引言在中国各地的民居建筑中,湘西民居不拘一格,最能生动、直观地展现出湘西民居文化的多样性特征,它是生活在不同地区的人们为适应周围环境,合理利用地形条件和生存空间的必然结果。

湘西地处边锤,是少数民族聚居地,各地城镇地势多山多水,风景独特,反映了中国人对待自然的和谐态度。

它们深受道家哲学思想—人与自然“契合’,反映在建筑上就是不求方正规矩,追求依山就势灵活变化,使人工环境与自然环境浑然一体。

再加上人文、乡土文化的润色,使湘西民居以自身的魅力得以延续下来,至今还受到建筑界的青睐。

2 湘西民居的布局特点湘西民居的布局十分有特点,可以概括为以下四点:2.1 体态自由、秩序明确湘西地区山峦起伏,河流纵横,地形地势呈现出三维的空间特性。

基于这种特性,房屋多沿等高线排列,依山脉、河流的趋势和走向,而不强求座北朝南。

整体布局和单体形态均表现出不规则的自由倾向和多方位的空间特征。

除了自然的地形地势以外,路径街巷和邻舍也是构成自由多变的空间体态的主要原因之一。

2.2 遵循自然、巧于取舍图3 错落有致图4 木架构吊脚 图5 吊角楼细部构造 利用地形高差组织居住空间,争取更多的可用面积由于地形和邻里的原因,地形平面常为不规则形,为争取居住空间,房屋则随地形曲折变化、寸土必争。

舍与让、顺应自然充分利用地形条件不仅使内部空间富于变化,也使住宅的外部体型参差错落,形成居住整体空间复杂多变的主要机制。

2.3 开合有度、公私分明 利用空间的转折来增加层次和私密性是特性之一。

室内外空间的分与合空间的分与合与民族习惯、生活方式和地域气候,乃至社会秩序有一定的内在联系。

湘西民居的堂屋常在正面全部开门,使堂屋与室外空间完全融合,有利通风采光,而房屋开窗较小,至于卧室一般不开窗,面积较小,光线很弱,有条件的仅在顶部设置很小的采光天井。

尤其是苗族,对光线要求不高,室内光线幽暗。

堂屋异常开敞,卧室极为封闭,家庭内部公私很分明。

3 湘西民居的典型 —— 吊脚楼 “吊脚楼”是湘西民居最典型也是最独特的建筑型式,山间、水边随处可见,是苗族、土家族居所的代表建筑,这其中要以湘西凤凰古城吊脚楼最为典型,充分利用水面以上空间,在河岸外悬挑建屋,下用大木构架支撑而形成吊脚,有些下面还有通到水畔的石踏步,极具地域特色。

湘西吊脚楼又可以分为沿河型吊脚楼和坡地型吊脚楼,下面以沿河吊脚楼来解析湘西民居。

吊脚楼一般分为两层,大都为五柱六挂或五柱八挂的穿斗式木结构。

上层宽大,下层依地形变化,占地并不一定呈规则形状。

上层制作工艺复杂,做工精细考究,屋顶歇山起翘,有雕花栏杆及门窗。

下层不作正式房间,由于湘西地区属山地地形,地表潮湿,且常有各种爬行毒物侵入居室,架空的底层既可通风防潮、避暑防寒,又可保证居室生活的安全。

吊脚楼无论是在结构、装饰还是布局上,都能不同程度地适应土家人的生活环境、风俗习惯,及宗教信仰等。

土家人正是在日常生活中,逐渐形图6 与自然环境浑然一体 图7 巧妙利用自然空间进行布局成独特的建筑风格。

在这样的背景下,土家先民便在“干栏式”建筑的基础上创造了吊脚楼的建筑类型。

3.1 沿河吊脚楼具有如下的基本特征:一、皆位于陡峭的河岸上,地景与房屋的关系基本一致。

陡峭的河岸常给人一种“险”、“悬”的不安全感,缺乏良好的维护条件,不适于人的居住。

但是,若无洪水的危害,这种“险”的地景,从此岸到彼岸由干河流和高差的阻隔作用,几乎不存在其它不安全因素。

况且视野开阔,又可向空间发展以争取居住面积。

从这种地景的“势”来看,从岸边伸挑出来的房屋与地景形成方向和尺度上的对比,不但没有使地景的势减弱,反而得到加强,可以认为是“地景的建构”。

在险地求得安生是沿河吊脚楼景观的“绝妙”所在,因而富有特殊的意境感。

二、错落有致的形态。

湘西吊脚楼的整体布局不求方正规矩,而是依山就势,灵活变化,使人工环境与自然环境浑然一体。

在单体木构建筑的组合中,随着梯坡的变化、构架的起落、屋顶的高低错落,构成极具层次感和结构之美,气势恢宏的吊脚群楼。

三、基本相同的材料及构造技术。

吊脚楼的主体结构均采用木制材料,用穿斗排架的结构方式。

3.2 吊脚楼的布局形式沿河两岸的吊脚楼所有门户的朝向一律是“座山”的一面,而“面水”的一方是由吊脚承载楼板。

架立在梯坡或河里的木柱支撑走廊、井盖上的厢房,土家人叫做“笼子”,通常做子女的用房。

笼子是土家人民居建筑的重要标志。

笼子的造型随地坪变化和限制以及主人的意愿不同而显示出强烈的个性特征。

吊脚楼最基本的内部空间是连三间“一字屋”、“一正两厢”、“一正三厢”。

正为房,厢为屋。

正房通常不吊脚,厢房多在面水的一侧,也有分布在正房的一侧或两侧。

厢房可吊一头或两头,或两头都不吊。

而房和屋由于地坪的限制室内空间都较小。

然而,精小的间赢得大自然的空。

建造在坡岸上的单体吊脚楼利用其高低错落构成的楼下空间可以通风、隔热,还可以保证居室的私密性。

4. 吊脚楼建筑的形成发展图8 “诗”化的环境 图9 湘西居民生活方式美给人的感受似乎一定要有和谐要有秩序,人们善于用理性的思想去看待美的标准,用理性的原则去涵盖生活的方方面面。

但当我们看到湘西的吊脚楼时,我们大家都认为它给人一种美的感受,而且是情不自禁地产生一种美感、亲切感和愉悦感。

传统的美学法则显然不能说明这一点了。

湘西民居的建筑形式是很多样化的,这些建筑形式的产生都表现出了对理性构图原则的叛逆形式,即形式与空间的反秩序,这就是湘西民居的具体特征,吊脚楼也不例外。

湘西民居界面的复杂化正是对山地复杂生活方式的反应。

湘西的吊脚楼的产生应该从人的基本实践活动说起。

建筑是人类的基本实践活动之一,无论作为一种具有艺术性的物质产品,或者作为一种文化的载体,因此,从吊脚楼可以了解当地的文化。

一定的建筑形式和当地的文化是分不开。

凤凰吊脚楼的形成是自然、地理环境和文化共同作用的结果。

了解一个地方的建筑应该从文化入手,文化是有地域性的,地域文化是人们生活在特定的地理环境和历史条件下,世代耕耘、创造、演变而来的。

由于深受巴蜀文化、楚文化及道家哲学思想的影响,故湘西民居在城镇的布局上不求方正规矩的特性同样也影响到建筑形式。

自然条件:土家聚居地大多处于亚热带季风性湿润气候地带,雨量充沛,空气湿度大,冬暖夏热,加之很大部分地区是在盆地的边缘,更加剧了夏季的炎热。

以木构架的吊脚楼不仅进退灵活,适宜高低错落的地理环境,而且适宜这里的气温和气候条件。

“风水”学说:是我国传统且古老的环境设计理论和初级的环境科学,它将自然生态环境,人为环境和景观的视觉环境等做了统一的探析,并视营造宅舍及陵墓选址和规划设计的们实用的学术理论。

“负阴抱阳、背山面水”、“藏风聚气”等成为基址选择的基本原则和基本格局,显示出我国传统风水的美学情趣。

风水知识在武陵山区相当普及,从土家人选址建宅,整体布局与周围环境的关系可以看到传统风水格局的应用。

他们尊崇“座山”、“面水”的风水习俗,背山可以屏挡冬日寒流,面水可以招迎夏日凉意。

沿河两岸建造的吊脚楼座北朝南或座南朝北,都有一座树木茂盛的主峰来作“龙山”,周围重叠的山峦构成环绕的空间,能“藏风聚气”。

穿城而过的小河成为两岸吊脚楼群与“龙山”的主轴线,形成左右两岸楼群的非绝对对称的均衡格局。

山泉汇成缓缓的流水又增加“气”的运动,所以,在建吊脚楼的时候会依循“扶弱图10 虚实对比 不扶强”及“虚”、“实”等空间观念。

“弱”是指地势低洼之处,吊脚楼常建于地势较低的一侧,是为求得整体空间环境的均衡。

“虚”和“弱”还有另外一层意思。

人们认为河流、村口、街巷为虚,鬼神会“乘虚而人”,故正房临“虚”一侧需以吊脚楼来遮挡,以保证自家宅院不受鬼神之扰。

生活需求:土家人在寻找具有良好生态和美感的地理环境中,有效地将建筑与周围自然环境融合得十分自然和谐调,透映出“天人合一”、“天人感应”的哲学思想。

起伏错落的木构吊脚楼群,流动的河水,丰富的山林资源,不仅形成鸟语花香、优美动人、风景如画的理想“生态环境”,而且建立了人与天、地的和谐性,保证了土家人生产生活的需要,如山泉汇流的河水,有利健康,同时促进水运交通商贸的发展和生活灌溉用水的力便;两岸河堤可以避免淹涝之灾;植被、茂林可以保持水土,调节温湿度。

在创造美好的居住环境力一面,注重与视觉艺术有密切关系的景观质量,同时重视与居住生活有密切关系的环境质量。

吊脚楼的建筑风格,还从别具一格的屋檐上表现出来,既重美观,又讲实用。

吊脚楼大多采用有顶无墙的出檐,檐下的柱廊、过亭,半露半掩。

这种结构就其功能而言,主要是用来防止飘雨对墙壁的损害。

吊脚楼设置一个有无墙的大出檐,檐下设置廊柱和过亭,可以阻挡飘雨对墙根和室内的侵袭,使主人居家惬意,也给过往行人和邻里串门提供避雨遮阳的方便。

同时,这种设计也很美观,大出檐加上半露天空的柱廊和过亭,使吊脚楼的外观变化多端。

外露的木柱与柱身间的白粉墙或烟色的木板墙配合协调,色彩搭配犹如丹青妙手所为,给吊脚楼凭添几分艺术情调。

民居作为当地文化的载体,是时代的政治、经济、文化、科学、技术、艺术等的集中反映,必然也包含设计者与建造者的哲学思想,阐述着人们对宇宙、人生的把握与理解。

湘西民居在空间上和形式上具有明显的秩序与反秩序共存的特征,在建筑结构中体现出尊重人、尊重自然的思想,传统民居的场所精神正是通过这种形式得以传递和延续。

5. 结语湘西民居建筑风格不拘于俗,自由活泼,与自然环境相协调。

它产生于民众生活,崇尚实用性、功能性,与民间风俗相结合,价格低廉,结构简单,技术易于掌握,巧用地方材料。

吊脚楼望虽然用材多是粗材庸木,但是一经修饰,就显示出特别的韵味,给人下美好的印象。

湘西民居无论在总体布局上还是细部处理上,都以最简洁的手法,创造出较高的艺术效果,使其获得根深源长的生命力。

随着旅游业的发展,这种独特而美丽的民居建筑必将为更多人所认识,在新时代里焕发出新的光彩。

英文题目[Abstract]:All there are one's own characteristics in overall arrangement , with combining naturally , native soil culture in the local-style dwelling houses of western Hunan, this text is to understand the local-style dwelling houses of western Hunan mainly through overall arrangement , structure , western Hunan of Diao Jiao Lou [Keyword]:Western Hunan Diao Jiao Lou Local-style dwelling houses参考文献[1]何新闻湘西凤凰古城土家族木构吊脚楼与风水景观2003.5装饰[2]张玉坤李妹湘西吊脚楼2001.9小城镇建设[3]张良皋土家族文化与吊脚楼2000.1湖北民族学院学报[4]胡安明湘西民居的反秩序美2004.7规划师[5]李蓉湘西民居略考2002.3邵阳高等专科学校学报[6]黄金城罗振彪湘西土家民居聚焦2004.6小城镇建设。