吊脚楼(民风民俗)

- 格式:doc

- 大小:629.50 KB

- 文档页数:1

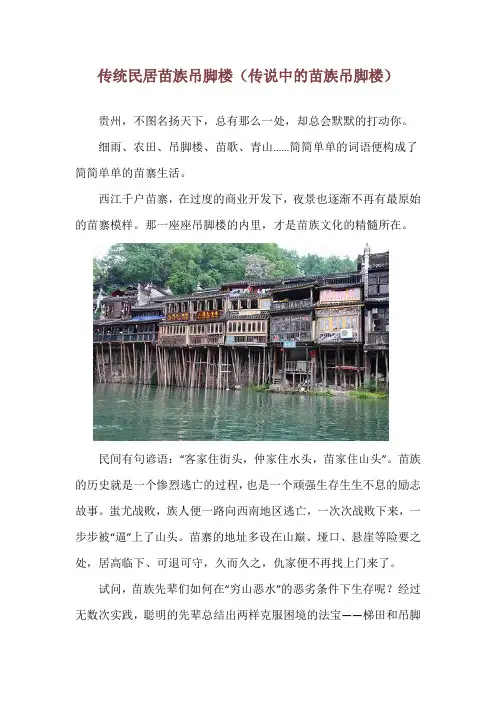

传统民居苗族吊脚楼(传说中的苗族吊脚楼)贵州,不图名扬天下,总有那么一处,却总会默默的打动你。

细雨、农田、吊脚楼、苗歌、青山……简简单单的词语便构成了简简单单的苗寨生活。

西江千户苗寨,在过度的商业开发下,夜景也逐渐不再有最原始的苗寨模样。

那一座座吊脚楼的内里,才是苗族文化的精髓所在。

民间有句谚语:“客家住街头,仲家住水头,苗家住山头”。

苗族的历史就是一个惨烈逃亡的过程,也是一个顽强生存生生不息的励志故事。

蚩尤战败,族人便一路向西南地区逃亡,一次次战败下来,一步步被“逼”上了山头。

苗寨的地址多设在山巅、垭口、悬崖等险要之处,居高临下、可退可守,久而久之,仇家便不再找上门来了。

试问,苗族先辈们如何在“穷山恶水”的恶劣条件下生存呢?经过无数次实践,聪明的先辈总结出两样克服困境的法宝——梯田和吊脚楼。

吊脚楼解决了栖身的问题,梯田则解决了粮食问题。

贵州的加榜梯田,如链似带,从山脚盘绕到山顶,小山如螺,大山如塔,层层叠叠,高低错落。

世人都说这里是人间仙境,只有农民才知这是生存的苦难啊。

吊脚楼是山的产物,越是山区,就越能体现出它的强大。

在山高坡陡的山区,修建房屋就无法像在平地那样打地基,吊脚楼依地形而建,克服了山地的陡峭与贵州潮湿多雾的天气。

苗族吊脚楼是干栏式建筑在山地条件下富有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房。

这是先辈勤劳的结果、智慧的结晶。

标准的吊脚楼分为三层,最底层用来喂养牲畜、家禽,贮藏蔬菜以及堆放家具农具;第二层相对于地层来说比较干爽,是人居住的地方,有厨房、主卧、次卧等,在主厅和楼外有长廊座椅,民间称之为“美人靠”,在苗语里叫做“噶息”,是专供人休闲小憩、纳凉观景、绣花挑纱的地方;最上一层比较干燥,适合长时间存储粮食,是苗家的仓库,还可以晾晒粮食。

苗族同胞用这一座座吊脚楼克服了许多的不可能,一代代自强不息、开枝散叶、成就未来,而西江千户苗寨只是一个缩影而已,小万每每看到山上层叠的吊脚楼,在感慨之余,总会多了一份欣赏和敬意在其中。

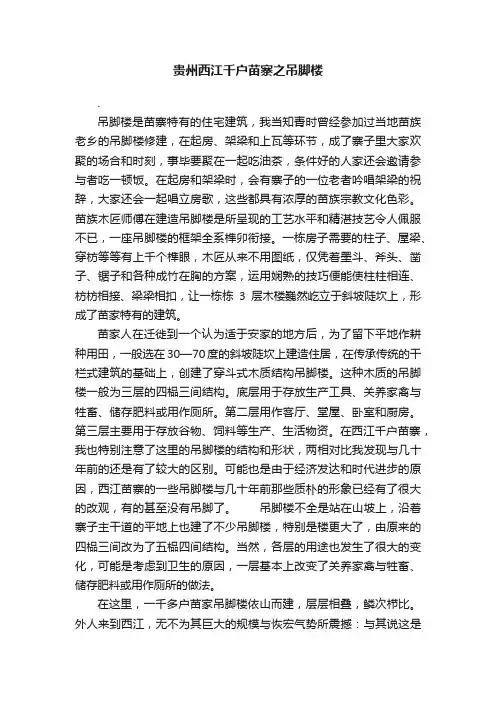

贵州西江千户苗寨之吊脚楼.吊脚楼是苗寨特有的住宅建筑,我当知青时曾经参加过当地苗族老乡的吊脚楼修建,在起房、架梁和上瓦等环节,成了寨子里大家欢聚的场合和时刻,事毕要聚在一起吃油茶,条件好的人家还会邀请参与者吃一顿饭。

在起房和架梁时,会有寨子的一位老者吟唱架梁的祝辞,大家还会一起唱立房歌,这些都具有浓厚的苗族宗教文化色彩。

苗族木匠师傅在建造吊脚楼是所呈现的工艺水平和精湛技艺令人佩服不已,一座吊脚楼的框架全系榫卯衔接。

一栋房子需要的柱子、屋梁、穿枋等等有上千个榫眼,木匠从来不用图纸,仅凭着墨斗、斧头、凿子、锯子和各种成竹在胸的方案,运用娴熟的技巧便能使柱柱相连、枋枋相接、梁梁相扣,让一栋栋3层木楼巍然屹立于斜坡陡坎上,形成了苗家特有的建筑。

苗家人在迁徙到一个认为适于安家的地方后,为了留下平地作耕种用田,一般选在30—70度的斜坡陡坎上建造住居,在传承传统的干栏式建筑的基础上,创建了穿斗式木质结构吊脚楼。

这种木质的吊脚楼一般为三层的四榀三间结构。

底层用于存放生产工具、关养家禽与牲畜、储存肥料或用作厕所。

第二层用作客厅、堂屋、卧室和厨房。

第三层主要用于存放谷物、饲料等生产、生活物资。

在西江千户苗寨,我也特别注意了这里的吊脚楼的结构和形状,两相对比我发现与几十年前的还是有了较大的区别。

可能也是由于经济发达和时代进步的原因,西江苗寨的一些吊脚楼与几十年前那些质朴的形象已经有了很大的改观,有的甚至没有吊脚了。

吊脚楼不全是站在山坡上,沿着寨子主干道的平地上也建了不少吊脚楼,特别是楼更大了,由原来的四榀三间改为了五榀四间结构。

当然,各层的用途也发生了很大的变化,可能是考虑到卫生的原因,一层基本上改变了关养家禽与牲畜、储存肥料或用作厕所的做法。

在这里,一千多户苗家吊脚楼依山而建,层层相叠,鳞次栉比。

外人来到西江,无不为其巨大的规模与恢宏气势所震撼:与其说这是个村寨,不如说是一片森林,一片由吊脚木楼组成的森林,自山顶直铺到山脚,将整座山严严实实包裹起来。

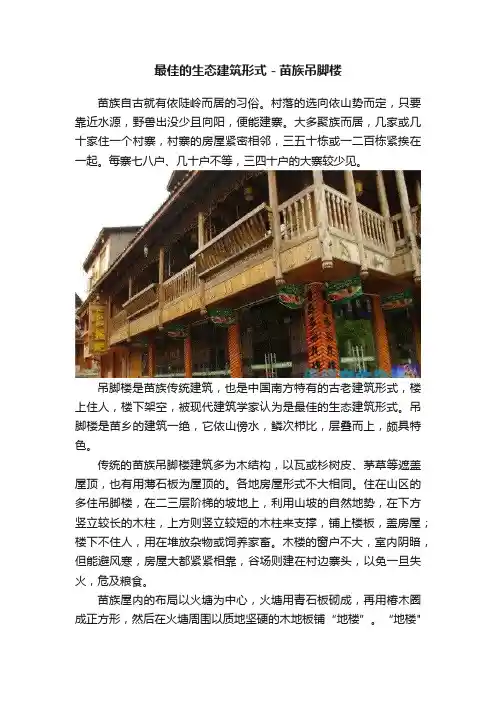

最佳的生态建筑形式-苗族吊脚楼苗族自古就有依陡岭而居的习俗。

村落的选向依山势而定,只要靠近水源,野兽出没少且向阳,便能建寨。

大多聚族而居,几家或几十家住一个村寨,村寨的房屋紧密相邻,三五十栋或一二百栋紧挨在一起。

每寨七八户、几十户不等,三四十户的大寨较少见。

吊脚楼是苗族传统建筑,也是中国南方特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。

吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉比,层叠而上,颇具特色。

传统的苗族吊脚楼建筑多为木结构,以瓦或杉树皮、茅草等遮盖屋顶,也有用薄石板为屋顶的。

各地房屋形式不大相同。

住在山区的多住吊脚楼,在二三层阶梯的坡地上,利用山坡的自然地势,在下方竖立较长的木柱,上方则竖立较短的木柱来支撑,铺上楼板,盖房屋;楼下不住人,用在堆放杂物或饲养家畜。

木楼的窗户不大,室内阴暗,但能避风寒,房屋大都紧紧相靠,谷场则建在村边寨头,以免一旦失火,危及粮食。

苗族屋内的布局以火塘为中心,火塘用青石板砌成,再用椿木圈成正方形,然后在火塘周围以质地坚硬的木地板铺“地楼”。

“地楼"离地面约30厘米,内设火塘。

火塘边安设祭祀祖先的灵位,人们的起居、饮食、祭祖、敬神、打坐都在火塘旁。

因此,到苗家做客,如未得到主人邀请,不能在“地楼"火塘边的凳子上坐。

当主人邀请就座时,必须到外边擦掉鞋子上的泥巴才可在火塘边坐下。

苗家对于火塘有着特殊的情感,有书记载:“当时苗民被迫迁徙深山老林,无房居住,只好栖身岩穴,或者搭棚为屋,避风躲雨,因为穷得没有铺盖。

所以借助火坑烧火御寒。

"吊脚楼除了具有其本身的特点、形式外,还有其深刻的文化内涵,即空间宇宙观念。

这在苗族吊脚楼正梁中央的普遍存在的那一神秘象征符号可见一斑。

符号呈圆形,分内外两层,外圈为朱红或墨汁绘就,中心则用红色,如一“卵”形,整个符号形状十分古拙。

其基本含义是房屋可以包含宇宙,容纳天地。

从某种意义上说,苗族吊脚楼在其主观上与宇宙变得接近,更为亲密,使房屋、人与宇宙浑然一体。

请在此输入作者1.吊脚楼吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

吊脚楼多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊脚楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊脚楼为半干栏式建筑。

传说土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时鄂西古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹随处可见。

土家人们先搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽袭击。

人们为了安全就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来袭击的野兽,但还是常常受到毒蛇、蜈蚣的威胁。

后来一位土家老人想到了一个办法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从此再也不怕毒蛇猛兽的袭击了,这种建造“空中住房”的办法传到了更多人的耳中,他们都按照这个办法搭建起了“空中住房”。

后来,这种“空中住房”就演变成了现在的吊脚楼。

吊脚楼是中国西南地区的古老建筑,最原始的雏形是一种干栏式民居。

当人类的记忆尚处于模糊不清的原始时代的时候,有巢氏创造的吊脚楼就作为最古老的民居登上了历史舞台。

它临水而立、依山而筑,采集青山绿水的灵气,与大自然浑然一体。

它是苗族传统建筑,是中国南方特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。

吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉比,层叠而上。

吊脚楼是一种极富侗族特色的住宅建筑。

山居侗族的住宅多为外廊式二三层小楼房,楼下安置石碓,堆放柴草杂物,饲养牲畜。

楼上住人。

楼上前半部光线充足,是一家休息或手工劳动之所;后半部为室,其中设有“火塘”,这是“祖宗”之位,也是取暖、炊饭的。

第三层楼上设卧房。

一般一家一栋,也有的村寨,如广西三江县的苗江、八江、林溪一带,多聚族而居,将同一房族的房子连在一起,廊檐相接,可以互通,喜庆佳节,聚集于此,设宴接待宾客。

土家族吊脚楼土家族的吊脚楼有什么传说土家族吊脚楼——吊脚楼为土家族人居住生活的场所,吊脚楼半为陆地,半为水。

多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎”中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧房。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

“前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

关于土家族的吊脚楼有几个传奇:传奇一传奇土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时这里古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹遍地都是。

土家先人们搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽攻击。

人们为了平安就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来攻击的野兽,但人们还是经常受到毒蛇、蜈蚣的威逼。

后来一位土家的老人想到方法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,再在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从今再也不怕毒蛇猛兽的攻击了,这种建筑空中住房的方法后来就进展成的吊脚楼。

传奇二很久以前,土家人的祖先居住在山洞中或大树下,靠狩猎、捕鱼为生。

天上张天王观察土家人世代住山洞和大树下,生活很苦,他要去东海龙王那里借一座殿宇来送给土家人。

张天王到了东海龙宫,见到龙王就直说了。

龙王心想:我的殿宇又大又重,量你也搬不动。

于是就答应了。

张天王来到一座吊脚三柱二骑的殿宇前,用手轻轻一提,就把殿宇提起来了。

龙王一见,懊悔不该答应。

只好牵强地说:“用后还回来。

”张天王说:“七天就还回来。

”张天王提着殿宇来到土家山寨,叫土家族人仿造了一座三柱二骑(即三根柱子落地,两根柱子悬空)吊脚楼房。

七天过去了,龙王就来找张天王还殿宇。

张天王说:“你要,我还你。

”提起殿宇顺手一丢,就把殿宇丢在一条河边,横搁在河的两岸。

“你自己去搬吧!”龙王自知搬不动,只好气冲冲地回龙宫去了。

从今以后,每逢雨水季节,龙王都要发怒涨洪水,让水将河上的殿宇冲掉。

人们也在涨水季节不能从殿宇中过河。

吊脚楼:承载地缘特征与文化的传统民居作者:暂无来源:《科学中国人》 2018年第18期吊脚楼也称“吊楼”,是中国西南地区的古老建筑。

作为川派建筑(川派建筑,即流行于四川、云南、贵州等地的一种建筑风格,为当地少数民族特有的建筑风格。

在川派建筑中以傣族竹楼、侗族鼓楼、川西吊脚楼最具鲜明特色)中尊贵的存在,吊脚楼融合多民族智慧,被誉为巴楚文化的活化石。

它依山靠河就势而建,丝檐、走栏自成一派,看似随意却十分考究,承载着千年民族文化的传承。

风格自成一派吊脚楼,最原始的雏形是一种干栏式民居,但它又与一般干栏式有所不同,并未全部悬空。

它广泛分布在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南等地区,大都呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

它是苗族、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族的传统民居,早期以茅草或杉树皮盖顶居多,而如今,鄂西的吊脚楼大多采用泥瓦铺盖,但也仍保留着旧时鲜明的民族特色。

“伐青山”“架大码”“排扇”“立屋竖柱”,勤劳的人们手把手建造,从木料的选备、梁柱的加工到吊脚楼的建成皆有讲究,所以吊脚楼的修建也一直被各族人视为生活中的一件大事。

多数吊脚楼可依照吊脚的形式进行分类,最为普遍的一种被称为“单吊式”,即只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

其次还有在正房两头皆有吊出厢房的“双吊式”,以及将正屋两头厢房吊脚楼部分的上部连成一体,形成一个四合院的“四合水式”等。

样式不同并非因地域不同导致,主要依经济条件和家庭需要而定。

形式规格各异,但吊脚楼建筑结构大都相似。

将正屋建在实地之上,厢房部分悬空,依靠柱子支撑。

这样高悬地面的设计,使其既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,同时还节约了土地,让楼板下的空间也能够发挥作用。

因地制宜,依山的吊脚楼在平地上用木柱支撑,分上下两层。

它们一般造价低廉,却对于空间的利用独具匠心:上层通风、干燥、防潮,是居室;下层舒适度不高,多用来关牲口或堆杂物。

土家吊脚楼吊脚楼,是土家人所喜爱的住宅。

它一头立在平坝上,和侧面的厢房连接;一头吊在坎下,自成两层楼房。

上层住人,下层设牲畜栏圈。

上层的三方大都有栏杆、扶手、阳台,敞亮干净,即可在里面挑花绣朵,读书写字,又可接宾待朋,晾晒衣被,居住舒适,非常好看。

它有个来历。

相传很早以前,有一户土家农民,夫妇俩拉扯着两个孩子。

每天丈夫劳动归来,总是把蓑衣、斗笠放在阶沿上。

不料一天早晨,蓑衣和斗笠却被拉到了墙旮旯里,原来是狗在上面睡觉过夜了哩。

为了避免再出这种事,他们就找来了一根大竹篙,用葛藤绑在阶沿外边的柱头上,好挂蓑衣和斗笠。

一次,妻子坐在屋檐底下织麻补衣,两个孩子老缠她,使她做不成活路,她烦不过,找了几节木杠,几块木板,就着挂蓑衣和斗笠的竹篙搭成了一个平台。

她坐在上边去,继续织麻补衣,再也不怕孩子吵闹了。

人们见这样子好,便进一步把平台发展成住房,这就成了吊脚楼。

1、特点最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

2、结构依山的吊脚楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

3、文化内涵当承载在传统建筑上的大量地缘特征和文化记忆,被钢筋混凝土的现代建筑毫不留情抹去的时候,我们已经很难像过去那样,通过观察一个地方的建筑物,来判断出它所处的地理和文化区域。

然而,吊脚楼,这种古老的干栏式建筑,至今仍在被包括苗族在内的广大西南少数民族人民所广泛使用。

建筑,作为人类文明的最大承载体,是了解一个民族文化体系的捷径。

吊脚楼吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在湘西、鄂西、贵州地区的吊角楼也很多。

吊角楼多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊角楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊角楼为半干栏式建筑。

从前的吊角楼一般以茅草或杉树皮盖顶,也有用石板盖顶的,现在,鄂西的吊角楼多用泥瓦铺盖。

吊角楼的建造是土家人生活中的一件大事。

第一步要备齐木料,土家人称“伐青山”,一般选椿树或紫树,椿、紫因谐音“春”、“子”而吉祥,意为春常大,子孙旺;第二步是加工大梁及柱料,称为“架大码”,在梁上还要画上八卦、太极图、荷花莲籽等图案;第三道工序叫“排扇”,即把加工好的梁柱接上榫头,排成木扇;第四步是“立屋竖柱”,主人选黄道吉日,请众乡邻帮忙,上梁前要祭梁,然后众人齐心协力将一排排木扇竖起,这时,鞭炮齐鸣,左邻右舍送礼物祝贺。

立屋竖柱之后便是钉椽角、盖瓦、装板壁。

富裕人家还要在屋顶上装饰向天飞檐,在廊洞下雕龙画凤,装饰阳台木栏。

特点最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

结构依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

苗族“吊脚楼”有着什么样的历史发展和文化

按传统,祖宗圣灵的神龛要设在二楼的中柱脚。

苗族人民认为在吊脚楼里有祖先的圣灵日夜庇荫,阖家方能兴旺发达,人人皆可健康平安。

楼的板壁用刨光的杉木板封装。

每间的窗棂子用木条拼成形状不同的图案。

各间的房门均为独扇,惟有堂屋大门为两扇。

富裕人家还在大门上刻有龙凤浮雕。

大门上方,两头安装有两个

三楼多用半存放粮食和种子,是一家人的仓库;如果人口多,也装隔出住人的卧室。

厨房安置在偏厦里。

建筑的空间分割组合,以祖宗圣灵神龛所在的房间为核心,再向外延伸辐射。

家庭成员在这样的空间组合下生活,无形中便被祖宗圣灵所在的堂屋的空间引力所凝聚,从而为家庭的团结增强了亲和力。

祖先崇拜的苗族传统宗教,在吊脚楼的民居建筑上被充分完美的体现出来了。

吊脚楼具有深刻的文化内涵。

吊脚楼除了具有其本身的特点、形式外,还有其

深刻的文化内涵,即空间宇宙观念。

这在苗族吊脚楼正梁中央的普遍存在的那一神秘象征符号可见一斑。

符号呈圆形,分内外两层,外圈为朱红或墨汁绘就,中心则用红色,如一“卵”形,整个符号形状十分古拙。

符号一般请具有一定巫术的“掌墨师”或土家巫师用凿在黄色圆心处凿一圆洞,新楼主人则要跪下用衣服将木渣全部接着,最后再在梁木两端分别写上“乾”、“坤”二字。

之中。

---来源网络,仅供分享学习2/2。

介绍:吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族、布依族、侗族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

吊脚楼多依山靠河就势而建,讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊脚楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊脚楼为半干栏式建筑。

建筑特点:最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊脚楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏杆”较成功地摆脱了原始性。

房屋结构:依山的吊脚楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,;上层通风、干燥、防潮,是饮食起居的地方,也是接待客人的地方;下层不宜住人,是用来饲养家禽,放置农具和重物的。

吊脚形式:单吊式:这是最普遍的一种形式,有人称之为“一头吊”或“钥匙头”。

它的特点是,只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

双吊式:又称为“双头吊”或“撮箕口”,它是单吊式的发展,即在正房的两头皆有吊出的厢房。

单吊式和双吊式并不以地域的不同而形成,主要看经济条件和家庭需要而定,单吊式和双吊式常常共处一地。

四合水式:这种形式的吊脚楼又是在双吊式的基础上发展起来的,它的特点是,将正屋两头厢房吊脚楼部分的上部连成一体,形成一个四合院。

两厢房的楼下即为大门,这种四合院进大门后还必须上几步石阶,才能进到正屋。

二屋吊式:这种形式是在单吊和双吊的基础上发展起来的,即在一般吊脚楼上再加一层。

单吊双吊均适用。

平地起吊式:这种形式的吊脚楼也是在单吊的基础上发展起来的,单吊、双吊皆有。

它的主要特征是,建在平坝中,按地形本不需要吊脚,却偏偏将厢房抬起,用木柱支撑。

支撑用木柱所落地面和正屋地面平齐,使厢房高于正屋。

背后的文化:1.吊脚楼暗示着原始的稻作环境。

从吊脚楼的建筑风格上可以看出:古时代的人的农耕习惯和生活方式。

⾮遗中国:⼟家族吊脚楼营造技艺吊脚楼建筑⼟家族 本⽂由新浪⽂化综合整理发布 ⼟家族吊脚楼营造技艺,属于国家级⽂化传统技艺。

主要分布在湖南省湖北省重庆市辖区内。

2011年5⽉23⽇,⼟家族吊脚楼营造技艺经国务院批准列⼊第三批国家级⾮物质⽂化遗产名录。

历史溯源 ⼟家族先民古居溪州。

早在采集狩猎时期,⼟家先民以树筑巢、以⽯垒屋、以⽯洞⽽居。

“洞⽳居”后来与兄弟民族建筑⽂化交融后发展成明清时期的封⽕统⼦⼤屋;“树巢居”则是⼟家先民为防潮湿防野兽在树上搭建居住的简陋窝棚,后与兄弟民族⽂化相互影响发展成今⽇的转⾓吊脚楼,成为溪州⼟家族当代的主要建筑风格。

⼟家族转⾓吊脚楼建筑风格的形成,除了与兄弟民族建筑⽂化在⼈类⽣产发展中不断取长补短、推陈出新的历史原因外,还有武陵⼭区恶⽔凶⼭坪地少,建房必须依⼭就势的客观原因。

全民彩票 技艺特⾊ 咸丰的吊脚楼⼤多是飞檐翘⾓,回廊吊柱。

在单体式的吊脚楼中,有的是四合天井三⾯回廊,有的是撮箕⼝东西(或南北)两厢房各三⾯回廊,有的是“钥匙头”两⾯回廊。

它们有的依⼭⽽建,有的临溪⽽⽴,有的悬在⼭边,有的矗在平坝……各具特⾊各显风采。

⽽最值得⼈们称道的和咸丰⼈引以⾃豪的⼜是吊脚楼群。

咸丰的吊脚楼群各具形态,遍布全县各地:位于唐崖河东岸的刘家⼤院吊脚楼群坐落在⼀个四⼭环抱的⼩平坝,依⼭⽽建,坐东朝西,20多座吊脚楼错落有致,连成⼀⽚,远远望去,绿树翠⽵掩映,炊烟薄雾缭绕,别有⼀番幽静逸趣。

尖⼭乡⼤⽔坪龙洞的吊脚楼群以严家祠堂为中⼼;参差错落,⼗分美观。

王母洞吊脚楼群处在青⼭环抱之中,四合⽔、三合⽔的建筑连在⼀起,俨若世外桃源。

当门坝的吊脚楼群依⼭⽽建,逶迤瑰丽。

⽼⾥坝村团坡的吊脚楼群顺⼭坡⽽建,⾼⾼低低,层层叠叠,起起伏伏,错落有致。

⼩村乡⼩腊壁吊脚楼群,顺着南河西边⽀流⼀发源于黄连咀的溪流依⼭⽽建,逶迤⽽连绵,秀丽⽽别致。

新场蒋宅的吊脚楼群,除四合天井三⾯回廊外,正房两边尚有⽿房;是⽬前恩施所发现的最⼤吊脚楼——可容纳⼀所新场中学。

吊脚楼是哪个民族的吊脚楼是苗族的苗族吊脚楼是苗族特有的一种建筑形式。

地区分布是贵州、云南、湖南等。

在凯里苗族山寨中,居住人家大部分都是吊脚楼。

苗族大多居住在山区,山高坡陡,平整、开挖地基极不容易,加上天气阴雨多变,潮湿多雾,砖屋底层地气很重,不宜起居。

因而,苗族历来依山傍水,构筑一种通风性能好的干爽的木楼,叫“吊脚楼”。

苗族的吊脚楼通常建造在斜坡上,分两层或三层。

最上层很矮,只放粮食不住人。

楼下堆放杂物或作牲口圈。

两层者则不盖顶层。

一般以竹编糊泥作墙,以草盖顶。

现多以改为瓦顶。

苗族的吊脚楼建在斜坡上,把地削成一个“厂”字形的土台,土台下用长木柱支撑,按土台高度取其一段装上穿枋和横梁,与土台平行。

吊脚楼低的七八米,高者十三四米,占地十二三个平方米。

屋顶除少数用杉木皮盖之外,大多盖青瓦,平顺严密,大方整齐。

吊脚楼一般以四排三间为一幢,有的除了正房外,还搭了一两个“偏厦”。

每排木柱一般9根,即五柱四瓜。

每幢木楼,一般分三层,上层储谷,中层住人,下层楼脚围栏成圈,作堆放杂物或关养牲畜。

住人的一层,旁有木梯与楼上层和下层相接,该层设有走廊通道,约1米宽。

堂屋是迎客间,两侧各间则隔为二三小间为卧室或厨房。

房间宽敞明亮,门窗左右对称。

有的苗家还在侧间设有火坑,冬天就在这烧火取暖。

中堂前有大门,门是两扇,两边各有一窗。

中堂的前檐下,都装有靠背栏杆,称“美人靠”。

吊脚楼是苗族传统建筑,是中国南方特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。

吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉(zhì)比,层叠而上。

吊脚楼的形成有历史的原因,也有自然的原因。

据建筑学家说,苗族吊脚楼是干栏式建筑在山地条件下富有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房。

从历史来看,苗族的建筑文化可以追溯到上古时期。

肇(zhào)始于环太湖地区苗族祖先蚩(chī)尤所在的九黎部落集团,他们参与了环太湖地区河姆渡文化和良渚文化的创造。

土家族吊脚楼

吊脚楼是土家、布依、苗族、侗族、壮族、水族等少数民族的传统建筑。

土家族爱群居,爱住吊脚木楼。

建房都是一村村,一寨寨的,很少单家独户。

所建房屋多为木结构,小青瓦,花格窗,司檐悬空,木栏扶手,走马转角,古香古色。

一般居家都有小庭院,院前有篱笆,院后有竹林,青石板铺路,刨木板装壁,松明照亮,一家过着日出而作,日落而息的田园宁静生活。

土家族,全国现有人口5704223人,主要聚居在湖南湘西,湘西吊脚楼湖北恩施。

此外,四川省的石柱、秀山、酉阳、黔江等县也有分布。

土家族地区,山岗缠绕,物产丰饶。

有着雄奇的自然风光和浓郁的民族风情,吸引着中外游人。

其中张家界是中国第一个国家森林公园,已成为新兴的旅游胜地

土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民差瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

不论大小房屋都有天楼,天楼分板楼、条楼两类。

在卧房上面是板楼,用木板铺的楼板,放各种物件和装粮食的柜子,也可安排卧房;在火房上面是条楼,用竹条铺成有间隙的条楼,专放包谷棒子、瓜类,由火房燃火产生的烟可通过间隙顺利排出。

正房前面左右起厢房的吊脚楼,楼后建猪栏、厕所。

建吊脚木楼讲究亮脚 ( 即柱子要直要长 ) ,屋顶上讲究飞檐走角。

吊脚楼往往为三层,楼下安放碓、磨、堆放柴草;中楼堆放粮食、农具等,上楼为姑娘楼,是土家姑娘绣花、剪纸、绩麻、做鞋、读书写字的地方。

中楼、上楼外有绕楼的木栏走廊,用来观来晾晒衣物等,在收获季节,常将玉米棒子穿成长串、或将从地里扯来的黄豆、花生等捆绑扎把吊在走廊上凉晒。

为了防止盗贼,房屋四周用石头、泥土砌成围墙。

正房前面是院坝,院坝外面左侧接围墙有个八字朝门,房屋周围大都种竹子、果树和风景树。

但是,前不栽桑,后不种桃,因与“丧”“逃”谐音,不吉利。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼具有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

印江现保存完好,具代表性的有朗溪、合水一带的土家吊脚楼。