土家族吊脚楼

- 格式:ppt

- 大小:3.95 MB

- 文档页数:17

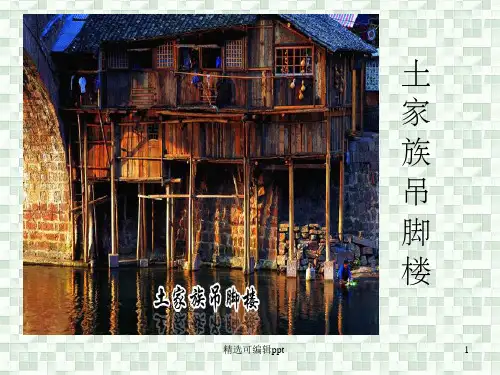

恩施土家吊脚楼恩施是湖北省唯一的少数民族自治州,以土家族为主的少数民族占总人口的

百分之五十六,土家族的特色建筑——吊脚楼,是各少数民族杆栏式建筑中最具特色的,依

山傍水、因势利导而建,具有防毒蛇猛兽侵袭、干燥通风、利用率高等特点,是土家文化的

重要组成部分。

吊脚楼是恩施土家族苗族具有代表性的传统民居之一。

楼有两到三层,用木板铺好,最上层

堆放粮食之类的东西,中间住人,下面是猪栏牛圈和用来堆放柴草的地方。

吊脚楼的类型有“单吊式”、“双吊式”、“四合水式”等多种。

坐落在武陵山北麓的彭家寨,位于宣恩县沙道沟镇西南部。

全寨45户250余人,均系土家族。

彭家寨山清水秀,人杰地灵,古色古香,如同一颗璀璨的明珠,闪烁在宣恩县西南边陲。

彭家寨是武陵山区土家聚落的典型选址,以其完美而集中的吊脚楼群而享誉中外。

吊脚楼这

一古老的建筑形式,旧称“干栏”、“阁栏”、“廊栏……”,自古流行于百越族群地域。

武陵山

区山多田少,民居择地,为了适应山坡地形,吊脚楼形式成为首选。

彭氏家族迁徙沙道,看

中此地,然尽是坡地,建房不得不以吊脚之高低来适应地形之变化,时光推移,经几代人的

创造建设,终形成今日集土家吊脚楼形体美、空间美、层次美、轮廓之美的吊脚楼群。

中国古建筑专家,华中科技大学教授张良皋先生,在考察恩施州古建筑后撰文:“要挑选湖北省吊脚楼群的…头号种子选手‟,准定该宣恩彭家寨出马”。

并以歌咏赞叹:“未了武陵今世缘,贫年策杖觅桃源,人间幸有彭家寨,楼阁峥嵘住地仙”。

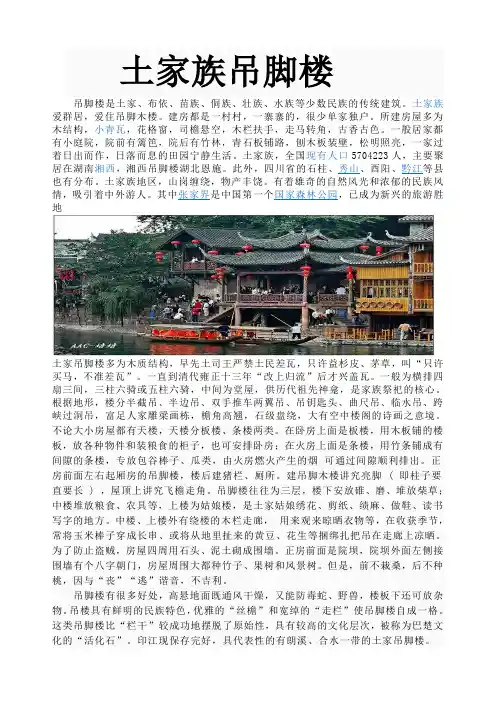

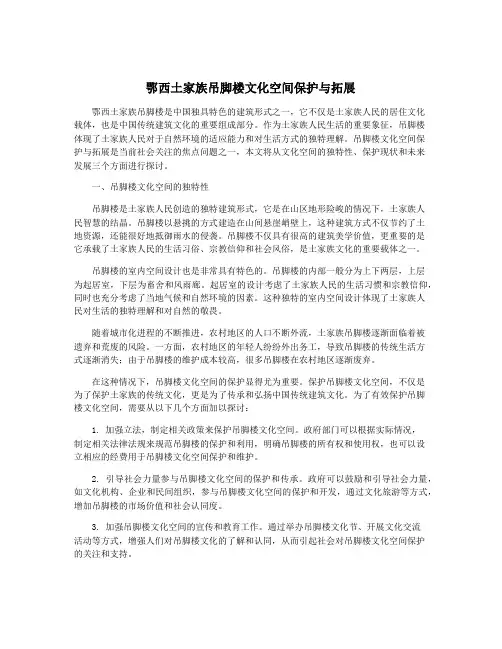

土家族吊脚楼吊脚楼是土家、布依、苗族、侗族、壮族、水族等少数民族的传统建筑。

土家族爱群居,爱住吊脚木楼。

建房都是一村村,一寨寨的,很少单家独户。

所建房屋多为木结构,小青瓦,花格窗,司檐悬空,木栏扶手,走马转角,古香古色。

一般居家都有小庭院,院前有篱笆,院后有竹林,青石板铺路,刨木板装壁,松明照亮,一家过着日出而作,日落而息的田园宁静生活。

土家族,全国现有人口5704223人,主要聚居在湖南湘西,湘西吊脚楼湖北恩施。

此外,四川省的石柱、秀山、酉阳、黔江等县也有分布。

土家族地区,山岗缠绕,物产丰饶。

有着雄奇的自然风光和浓郁的民族风情,吸引着中外游人。

其中张家界是中国第一个国家森林公园,已成为新兴的旅游胜地土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民差瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

不论大小房屋都有天楼,天楼分板楼、条楼两类。

在卧房上面是板楼,用木板铺的楼板,放各种物件和装粮食的柜子,也可安排卧房;在火房上面是条楼,用竹条铺成有间隙的条楼,专放包谷棒子、瓜类,由火房燃火产生的烟可通过间隙顺利排出。

正房前面左右起厢房的吊脚楼,楼后建猪栏、厕所。

建吊脚木楼讲究亮脚 ( 即柱子要直要长 ) ,屋顶上讲究飞檐走角。

吊脚楼往往为三层,楼下安放碓、磨、堆放柴草;中楼堆放粮食、农具等,上楼为姑娘楼,是土家姑娘绣花、剪纸、绩麻、做鞋、读书写字的地方。

中楼、上楼外有绕楼的木栏走廊,用来观来晾晒衣物等,在收获季节,常将玉米棒子穿成长串、或将从地里扯来的黄豆、花生等捆绑扎把吊在走廊上凉晒。

为了防止盗贼,房屋四周用石头、泥土砌成围墙。

正房前面是院坝,院坝外面左侧接围墙有个八字朝门,房屋周围大都种竹子、果树和风景树。

土家族的吊脚楼在苗家旁,你总能看到那一座座依着山、傍着水的木头小楼。

这就是独具特色的土家族吊脚楼。

土家族大部居住在山坡陡岭,由于这地势的原因住房多采用吊脚楼形式。

在住宅两端立四根木桩,沿着山坡的走向搭成木架,在以正层地面平齐的高度上搭横木,盖上木板,三面装台的木板,以革或衫皮做天盖,楼下四周背空。

依山的吊脚楼,在平地上用木桩撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、防潮、是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

房屋规模一般人家一栋为4排扇三间座或6排房,中间为堂屋。

吊脚楼源于古代的干栏或建筑,距今已有四千多年的历史,它作为一种特殊的物质文化现象,犹如一部凝固的古歌,多层次、多侧面、多角度地反映出土家族的历史发展,文化心态和创造能力。

这种具有土家族民居建筑注重龙脉和它那种令人赞叹的美令人羡慕。

汉族的习俗在五十六个民族中,我生在了汉族。

汉族有着丰富的历史文化,特色的民风民俗……在除夕之夜,我们全家团圆,吃年夜饭,这是我们普遍的除夕守岁的习俗。

还有史料记载,这种习俗最早起于南北朝,以后逐渐盛行,到了唐朝初期,唐太宗李世民写有“守岁”诗:寒辞去冬雪,暖带入春风。

直到今天,我国人民还习惯在除夕之夜守岁,屋外时鸣鞭炮,室内围坐看电视,一家人笑语连连……据说最早年糕是为年夜祭神,岁朝供祖先所用,后来才成为春节食品。

我们在过年时还有一道不可缺少的佳肴——饺子。

吃饺子取“更岁交子”之意,“字”为“子时”,“交”与“饺”谐音,有“喜庆团圆”和“吉祥如意”的意思。

可为什么特使必不可少的呢?说其中的原因,一是饺形如元宝,春节吃饺子取“招财进宝”之意,二是饺子有馅儿,便于人们把各种东西吉祥的东西包到馅儿里,以寄托人们对新的一年的期望。

有些地区的人家在吃饺子的同时,还要配副食以示吉利:如吃豆腐,象征全家幸福;吃柿饼,象征事事如意……其实我们的春节还有很多风俗,值得我们去了解它,传承它,不要让它变成一个回忆。

土家族吊脚楼土家族吊脚楼是中国土家族特有的建筑形式,其独特的风格和结构成为了土家族文化的重要代表之一。

土家族吊脚楼是一种独特的民居建筑,以吊脚和楼层分割为主要特征,不仅具有鲜明的地域特色,还体现了土家族人民的智慧和勇敢。

土家族吊脚楼通常由三个部分组成:地下部分(地下室),中间部分(吊脚楼),以及上面部分(楼层)。

地下室一般用来存放粮食和家畜,同时也是家庭活动的场所。

吊脚楼是整个民居的主体部分,建筑于高柱之上,拥有宽敞的空间供土家族人民居住和进行各种活动。

楼层是吊脚楼的最上层,主要用来储存谷物和贵重物品。

土家族吊脚楼的结构非常巧妙。

它采用了悬空的方式,通过大柱子架起整个楼层,充分利用了山地地形。

大柱子通常是由整根大树木刻制而成,既稳固又耐久。

吊脚楼的建筑材料一般是木材和石头,结构十分牢固。

吊脚楼的设计还考虑到了通风和采光的需求,通过合理的设计,使得整个建筑既可以保持通风,又可以充分利用自然光线。

土家族吊脚楼的建筑风格独特美观。

它通常采用了两层和三层的设计,外观呈现出均衡和谐的感觉。

吊脚楼的檐口通常被装饰得非常精美,有各种各样的雕刻和彩绘,展示了土家族人民的艺术才华和审美观念。

土家族吊脚楼的功能也非常多样化。

它既是土家族人民的居住场所,也是社群活动和仪式的场所。

在吊脚楼中,人们可以进行各种日常活动,比如煮饭、睡觉、聚会等。

在吊脚楼中举行的各种庆典和仪式也是土家族文化的重要组成部分。

吊脚楼不仅是土家族人民的家园,更是他们生活方式和社会关系的象征。

作为中国历史文化的重要组成部分,土家族吊脚楼反映了这个民族的传统和历史。

它是土家族人民智慧和劳动的结晶,也是他们对于自然环境的认识和利用的结果。

土家族吊脚楼不仅是建筑形式的代表,更是土家族文化的象征和精神的寄托。

然而,随着现代化的发展,土家族吊脚楼面临着许多挑战和困境。

一方面,土家族吊脚楼的维修和保养成本高昂,受限于经济条件,许多吊脚楼无法得到有效的保护。

另一方面,由于现代化的影响,土家族人民的生活方式和价值观发生了巨大的改变,吊脚楼的功能和意义逐渐减弱。

鄂西土家族吊脚楼文化空间保护与拓展鄂西土家族吊脚楼是中国独具特色的建筑形式之一,它不仅是土家族人民的居住文化载体,也是中国传统建筑文化的重要组成部分。

作为土家族人民生活的重要象征,吊脚楼体现了土家族人民对于自然环境的适应能力和对生活方式的独特理解。

吊脚楼文化空间保护与拓展是当前社会关注的焦点问题之一,本文将从文化空间的独特性、保护现状和未来发展三个方面进行探讨。

一、吊脚楼文化空间的独特性吊脚楼是土家族人民创造的独特建筑形式,它是在山区地形险峻的情况下,土家族人民智慧的结晶。

吊脚楼以悬挑的方式建造在山间悬崖峭壁上,这种建筑方式不仅节约了土地资源,还能很好地抵御雨水的侵袭。

吊脚楼不仅具有很高的建筑美学价值,更重要的是它承载了土家族人民的生活习俗、宗教信仰和社会风俗,是土家族文化的重要载体之一。

吊脚楼的室内空间设计也是非常具有特色的。

吊脚楼的内部一般分为上下两层,上层为起居室,下层为畜舍和风雨廊。

起居室的设计考虑了土家族人民的生活习惯和宗教信仰,同时也充分考虑了当地气候和自然环境的因素。

这种独特的室内空间设计体现了土家族人民对生活的独特理解和对自然的敬畏。

随着城市化进程的不断推进,农村地区的人口不断外流,土家族吊脚楼逐渐面临着被遗弃和荒废的风险。

一方面,农村地区的年轻人纷纷外出务工,导致吊脚楼的传统生活方式逐渐消失;由于吊脚楼的维护成本较高,很多吊脚楼在农村地区逐渐废弃。

在这种情况下,吊脚楼文化空间的保护显得尤为重要。

保护吊脚楼文化空间,不仅是为了保护土家族的传统文化,更是为了传承和弘扬中国传统建筑文化。

为了有效保护吊脚楼文化空间,需要从以下几个方面加以探讨:1. 加强立法,制定相关政策来保护吊脚楼文化空间。

政府部门可以根据实际情况,制定相关法律法规来规范吊脚楼的保护和利用,明确吊脚楼的所有权和使用权,也可以设立相应的经费用于吊脚楼文化空间保护和维护。

2. 引导社会力量参与吊脚楼文化空间的保护和传承。

土家族吊脚楼土家族的吊脚楼有什么传说土家族吊脚楼——吊脚楼为土家族人居住生活的场所,吊脚楼半为陆地,半为水。

多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎”中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧房。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

“前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

关于土家族的吊脚楼有几个传奇:传奇一传奇土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时这里古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹遍地都是。

土家先人们搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽攻击。

人们为了平安就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来攻击的野兽,但人们还是经常受到毒蛇、蜈蚣的威逼。

后来一位土家的老人想到方法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,再在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从今再也不怕毒蛇猛兽的攻击了,这种建筑空中住房的方法后来就进展成的吊脚楼。

传奇二很久以前,土家人的祖先居住在山洞中或大树下,靠狩猎、捕鱼为生。

天上张天王观察土家人世代住山洞和大树下,生活很苦,他要去东海龙王那里借一座殿宇来送给土家人。

张天王到了东海龙宫,见到龙王就直说了。

龙王心想:我的殿宇又大又重,量你也搬不动。

于是就答应了。

张天王来到一座吊脚三柱二骑的殿宇前,用手轻轻一提,就把殿宇提起来了。

龙王一见,懊悔不该答应。

只好牵强地说:“用后还回来。

”张天王说:“七天就还回来。

”张天王提着殿宇来到土家山寨,叫土家族人仿造了一座三柱二骑(即三根柱子落地,两根柱子悬空)吊脚楼房。

七天过去了,龙王就来找张天王还殿宇。

张天王说:“你要,我还你。

”提起殿宇顺手一丢,就把殿宇丢在一条河边,横搁在河的两岸。

“你自己去搬吧!”龙王自知搬不动,只好气冲冲地回龙宫去了。

从今以后,每逢雨水季节,龙王都要发怒涨洪水,让水将河上的殿宇冲掉。

人们也在涨水季节不能从殿宇中过河。

《鄂西土家族吊脚楼传统建筑元素的创新设计研究》一、引言鄂西地区,以其丰富的民族文化和独特的地域特色而闻名。

其中,土家族的吊脚楼作为该地区最具代表性的传统建筑之一,承载了深厚的历史文化底蕴和民族智慧。

本文旨在研究鄂西土家族吊脚楼的传统建筑元素,并探讨其创新设计的应用,以期为现代建筑设计提供新的灵感和思路。

二、鄂西土家族吊脚楼传统建筑元素1. 结构特点土家族吊脚楼以木材为主要建筑材料,采用梁柱式结构,具有较好的抗震性能。

其独特之处在于楼体半悬空,下方架空,形成独特的“吊脚”结构。

这种结构不仅有利于通风防潮,还使得建筑与自然环境融为一体。

2. 装饰艺术吊脚楼的装饰艺术丰富多样,包括雕刻、绘画、刺绣等。

其中,木雕艺术尤为突出,常用于门窗、梁柱等部位,图案精美,寓意吉祥。

此外,色彩运用也是吊脚楼装饰艺术的重要组成部分,以红、黄、蓝等鲜艳色彩为主,给人以强烈的视觉冲击。

三、创新设计研究1. 结合现代科技在保留传统建筑元素的基础上,将现代科技与吊脚楼设计相结合,例如利用现代建筑材料和技术手段提高建筑的稳固性和耐久性。

同时,引入智能家居系统,提高居住的舒适性和便捷性。

2. 融入绿色理念将绿色理念融入吊脚楼设计,如采用环保材料、节能设计等,以降低建筑对环境的影响。

此外,可结合地形地貌和自然环境,设计出与自然景观相协调的建筑外观和空间布局。

3. 创新空间布局在传统吊脚楼的基础上,创新空间布局,以满足现代居住需求。

例如,可设计开放式厨房、多功能客厅、家庭娱乐区等现代生活空间,使吊脚楼更加符合现代人的生活方式和审美需求。

四、实例分析以某地土家族吊脚楼的创新设计为例,该设计在保留传统建筑元素的基础上,结合现代科技和绿色理念进行创新。

具体包括采用现代建筑材料和技术手段提高建筑的稳固性和耐久性;引入智能家居系统,提高居住的舒适性和便捷性;同时融入绿色理念,如采用环保材料、节能设计等。

在空间布局上,设计开放式厨房、多功能客厅、家庭娱乐区等现代生活空间,使吊脚楼更加符合现代人的生活方式和审美需求。

鄂西土家族吊脚楼文化空间保护与拓展鄂西土家族吊脚楼是中国独特的民居建筑形式,属于土家族建筑文化的代表性建筑物。

吊脚楼具有独特的建筑风格和丰富的文化内涵,是土家族文化的重要载体和代表,对于地方风土人情的传承和保护具有重要意义。

随着城市化进程和现代化建设的不断推进,吊脚楼文化空间的保护与拓展面临着严峻的挑战。

本文将从保护与拓展两个方面分析鄂西土家族吊脚楼文化空间的现状和问题,并提出相应的保护与拓展策略,以期更好地传承和发展吊脚楼文化。

鄂西吊脚楼分布范围广泛,数量众多,但受到城市化、现代化建设以及自然环境变化的影响,吊脚楼的保护形势并不乐观。

一方面,部分吊脚楼在现代化建设中被拆除或改造,一些吊脚楼因自然环境变化,如山体滑坡、土地沉降等,也面临倒塌的风险。

吊脚楼文化空间的传承和拓展也存在一些问题,比如吊脚楼文化的传统技艺和工艺正在逐渐失传,吊脚楼文化的内涵和价值也未得到全面挖掘和传播。

鄂西土家族吊脚楼文化空间的保护与拓展工作,需要政府部门、文化机构、学术界和社会各界的共同参与和努力。

应加强吊脚楼文化空间保护的立法和政策制定工作,完善相关法律法规,明确吊脚楼文化的非物质文化遗产地位,加强吊脚楼文化空间的保护和管理。

应加强对吊脚楼文化空间的科学调研和调查工作,全面了解吊脚楼的分布情况、数量特点、建筑风格和文化内涵,为后续的保护和拓展工作提供科学依据。

还需要加强吊脚楼文化传统技艺的传承与保护,培养一批吊脚楼文化的传承人和技艺传承基地,通过传统的技艺传承和创新,保护吊脚楼文化的独特魅力和精神内涵。

还应加强吊脚楼文化空间的宣传和推广工作,通过举办吊脚楼文化节、展览和演出等形式,将吊脚楼文化的魅力展现给更多的人民群众,提高吊脚楼文化的知名度和影响力。

鄂西土家族吊脚楼文化空间的保护与拓展工作是一项长期而艰巨的任务,需要政府、文化机构、学术界和社会各界的共同努力和参与。

只有通过全社会的共同努力和呵护,才能更好地传承和发展鄂西土家族吊脚楼文化,为中华民族传统文化的传承和发展做出更大的贡献。

吊脚楼吊脚楼建筑是土家人民智慧的体现。

吊脚楼为土家族人居住生活的场所,多依山就势而建,呈虎坐形、三合院。

讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

正房有长三间、长五间、长七间之分。

大、中户人家多为长五间或长七间,小户人家一般为长三间,其结构有3柱2瓜、5柱4瓜、7柱6瓜。

中间的l 间叫“堂屋”,是作祭祖先、迎宾客和办理婚丧事用的。

堂屋两边的左右间是“人住间”,各以中柱为界分前后两小间,前小间作火房,有 2 眼或 3 眼灶,灶前安有火铺,火铺与灶之间是 3 尺见方的火坑,周围用3至5 寸的青石板围着,火坑中间架“三脚”,作煮饭、炒菜时架鼎罐、锅子用。

火坑上面 1 人高处,是从楼上吊下的木炕架,供烘腊肉和炕豆腐干等食物。

后小间作卧室,卧室为防潮都有地楼板,父母住大里头(左边), 儿媳住小里头( 右边) .兄弟分家,兄长住大里头,小弟住小里头,父母住堂屋神龛后面的“抢兜房”。

不论大小房屋都有天楼,天楼分板楼、条楼两类。

在卧房上面是板楼,用木板铺的楼板,放各种物件和装粮食的柜子,也可安排卧房;在火房上面是条楼,用竹条铺成有间隙的条楼,专放包谷棒子、瓜类,由火房燃火产生的烟可通过间隙顺利排出。

正房前面左右起厢房的吊脚楼,楼后建猪栏、厕所。

建吊脚木楼讲究亮脚( 即柱子要直要长) ,屋顶上讲究飞檐走角。

吊脚楼往往为三层,楼下安放碓、磨、堆放柴草;中楼堆放粮食、农具等,上楼为姑娘楼,是土家姑娘绣花、剪纸、绩麻、做鞋、读书写字的地方。

中楼、上楼外有绕楼的木栏走廊,用来观景和凉晒衣物等,在收获季节,常将玉米棒子穿成长串、或将从地里扯来的黄豆、花生等捆绑扎把吊在走廊上凉晒。

为了防止盗贼,房屋四周用石头、泥土砌成围墙。

正房前面是院坝,院坝外面左侧接围墙有个八字朝门,房屋周围大都种竹子、果树和风景树。

但是,前不栽桑,后不种桃,因与“丧”“逃”谐音,不吉利。

土家吊脚楼窗花雕刻艺术是衡量建筑工艺水平高低的重要标志。

有浮雕、镂空雕等多种雕刻工艺,雕刻手法细腻,内涵丰富多彩。

【写物】土家族的吊脚楼_600字土家族的吊脚楼,是中国传统的建筑形式之一。

它独特的结构和卓越的防水能力,使得它在土家族聚居的地方广泛流传并被喜爱。

吊脚楼是由砖木相结合的建筑,底层高而且空荡,上层凹陷,仿佛悬挂在空中的居所。

这种建筑形式不仅可以适应山地环境,还能有效地防止洪水侵袭。

吊脚楼最大的特点就是它的高度和独特的结构。

一般而言,吊脚楼有三至五层,高度在十几米至几十米之间。

它的底层多用于储藏粮食、设施器具等物品,可以保证这些物品不被潮湿和老鼠侵袭。

而底层的高度也可以防止水灾的侵入。

上层是居住空间,层层退进,整齐有序,形状宛如悬挂在空中的楼台。

这种设计不仅能够增加居住空间,并且增加了房屋的稳定性。

吊脚楼的建筑结构也非常独特。

它的基础一般采用石块拼砌而成,坚固耐久。

底层的墙壁一般是由粗石头和木料拼砌而成,以达到防水和隔热的效果。

上层的墙壁一般是由砖石和木料拼砌而成,使得墙壁更加坚实。

吊脚楼的屋顶一般采用瓦片覆盖,以保证结构的完整性和防水能力。

整个建筑的结构非常牢固,能够抵御风雨的侵袭。

吊脚楼不仅具有实用性,还具有很高的审美价值。

它的外观造型独特,给人一种宁静和神秘的感觉。

吊脚楼的外墙一般是以木料为主,梁柱之间还有精美的雕刻和彩绘,增加了建筑的艺术性。

吊脚楼的屋顶也非常精美,通常以瓦片覆盖,并在屋脊上安装飞檐,使得整个建筑更加优美。

吊脚楼多以山水为背景,与周围的自然环境相得益彰。

吊脚楼作为土家族传统的建筑形式,已经成为了土家族文化中不可分割的一部分。

它不仅为土家族提供了生活的空间,也是土家族人民心灵的寄托和精神的象征。

吊脚楼代表了土家族的智慧和勤劳,也是土家族人民对自然环境的尊重和感恩之情。

吊脚楼的独特风貌和文化内涵,使得它成为了中国传统建筑的瑰宝。

我们应该保护好吊脚楼这一宝贵的文化遗产,让它继续在土家族的传统中传承下去。

⾮遗中国:⼟家族吊脚楼营造技艺吊脚楼建筑⼟家族 本⽂由新浪⽂化综合整理发布 ⼟家族吊脚楼营造技艺,属于国家级⽂化传统技艺。

主要分布在湖南省湖北省重庆市辖区内。

2011年5⽉23⽇,⼟家族吊脚楼营造技艺经国务院批准列⼊第三批国家级⾮物质⽂化遗产名录。

历史溯源 ⼟家族先民古居溪州。

早在采集狩猎时期,⼟家先民以树筑巢、以⽯垒屋、以⽯洞⽽居。

“洞⽳居”后来与兄弟民族建筑⽂化交融后发展成明清时期的封⽕统⼦⼤屋;“树巢居”则是⼟家先民为防潮湿防野兽在树上搭建居住的简陋窝棚,后与兄弟民族⽂化相互影响发展成今⽇的转⾓吊脚楼,成为溪州⼟家族当代的主要建筑风格。

⼟家族转⾓吊脚楼建筑风格的形成,除了与兄弟民族建筑⽂化在⼈类⽣产发展中不断取长补短、推陈出新的历史原因外,还有武陵⼭区恶⽔凶⼭坪地少,建房必须依⼭就势的客观原因。

全民彩票 技艺特⾊ 咸丰的吊脚楼⼤多是飞檐翘⾓,回廊吊柱。

在单体式的吊脚楼中,有的是四合天井三⾯回廊,有的是撮箕⼝东西(或南北)两厢房各三⾯回廊,有的是“钥匙头”两⾯回廊。

它们有的依⼭⽽建,有的临溪⽽⽴,有的悬在⼭边,有的矗在平坝……各具特⾊各显风采。

⽽最值得⼈们称道的和咸丰⼈引以⾃豪的⼜是吊脚楼群。

咸丰的吊脚楼群各具形态,遍布全县各地:位于唐崖河东岸的刘家⼤院吊脚楼群坐落在⼀个四⼭环抱的⼩平坝,依⼭⽽建,坐东朝西,20多座吊脚楼错落有致,连成⼀⽚,远远望去,绿树翠⽵掩映,炊烟薄雾缭绕,别有⼀番幽静逸趣。

尖⼭乡⼤⽔坪龙洞的吊脚楼群以严家祠堂为中⼼;参差错落,⼗分美观。

王母洞吊脚楼群处在青⼭环抱之中,四合⽔、三合⽔的建筑连在⼀起,俨若世外桃源。

当门坝的吊脚楼群依⼭⽽建,逶迤瑰丽。

⽼⾥坝村团坡的吊脚楼群顺⼭坡⽽建,⾼⾼低低,层层叠叠,起起伏伏,错落有致。

⼩村乡⼩腊壁吊脚楼群,顺着南河西边⽀流⼀发源于黄连咀的溪流依⼭⽽建,逶迤⽽连绵,秀丽⽽别致。

新场蒋宅的吊脚楼群,除四合天井三⾯回廊外,正房两边尚有⽿房;是⽬前恩施所发现的最⼤吊脚楼——可容纳⼀所新场中学。