第7章节层流边界层理论

- 格式:doc

- 大小:641.50 KB

- 文档页数:22

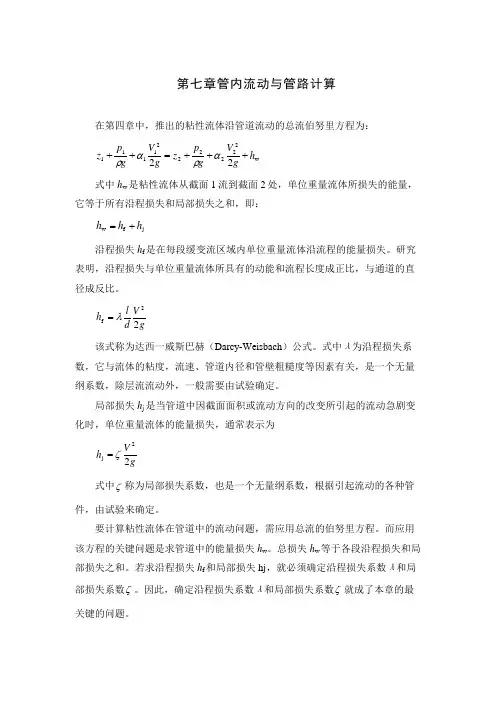

第七章管内流动与管路计算在第四章中,推出的粘性流体沿管道流动的总流伯努里方程为:w 2222221111+2++=2++h gV g p z g V g p z αραρ式中h w 是粘性流体从截面1流到截面2处,单位重量流体所损失的能量,它等于所有沿程损失和局部损失之和,即:j f w h h h +=沿程损失h f 是在每段缓变流区域内单位重量流体沿流程的能量损失。

研究表明,沿程损失与单位重量流体所具有的动能和流程长度成正比,与通道的直径成反比。

gV d l h 22f λ= 该式称为达西一威斯巴赫(Darcy-Weisbach )公式。

式中λ为沿程损失系数,它与流体的粘度,流速、管道内径和管壁粗糙度等因素有关,是一个无量纲系数,除层流流动外,一般需要由试验确定。

局部损失h j 是当管道中因截面面积或流动方向的改变所引起的流动急剧变化时,单位重量流体的能量损失,通常表示为gV h 2=2j ζ 式中ζ称为局部损失系数,也是一个无量纲系数,根据引起流动的各种管件,由试验来确定。

要计算粘性流体在管道中的流动问题,需应用总流的伯努里方程。

而应用该方程的关键问题是求管道中的能量损失h w 。

总损失h w 等于各段沿程损失和局部损失之和。

若求沿程损失h f 和局部损失hj ,就必须确定沿程损失系数λ和局部损失系数ζ。

因此,确定沿程损失系数λ和局部损失系数ζ就成了本章的最关键的问题。

§7—1 圆管中的层流流动本节及以后各节所讨论的沿程损失系数的计算公式,只适用于管内充分发展的流动,而不适用于速度分布沿流程不断变化的管道入口段的流动(。

设流动为不可压流体在水平直管中的定常流动,流体充满整个管道截面,并为充分发展的层流流动。

取管道轴线与x 坐标一致。

在这样的流动中没有横向速度分量,即υ=w =0,仅有x 方的速度u 。

根据连续方程,可得0=∂∂xu (1)该式表明,u 与x 无关,仅为y 和z 的函数。

流体力学中的边界层理论流体力学是研究流体运动和相互作用的学科。

在流体力学中,边界层理论是一个重要的概念,它描述了流体靠近固体壁面时的流动特性。

本文将介绍流体力学中的边界层理论,从基本原理到应用实例,全面探讨这一理论的重要性和实际价值。

一、边界层现象的定义和意义在流体力学中,边界层是指流体流动中靠近固体表面的一层,其流动特性与远离边界的无限远处的流体不同。

边界层现象的产生和发展对于很多实际问题都具有重要意义。

例如,当空气流过汽车的外表面时,边界层的存在会对气流的分离和阻力产生影响。

准确理解和掌握边界层理论,对于优化设计和改善物体运动性能具有重要作用。

二、边界层理论的基本原理1. 平衡条件边界层理论的基本假设是边界层内的流动是定常流动和局部平衡的。

在这一假设下,可以利用物理量的守恒方程和牛顿运动定律来进行分析和计算。

2. 边界层方程边界层方程是描述边界层内流体运动的关键方程组。

它包括连续性方程、动量方程和能量方程。

这些方程考虑了流体内部各个物理量的平衡和变化,并通过求解边界层方程组可以得到流体在边界层内的运动状态。

3. 粘性效应粘性是边界层理论考虑的一个重要因素。

由于流体的粘性特性,边界层会出现剪切应力和速度剖面变化。

这些粘性效应对于固体表面的摩擦力和阻力产生重要影响,因此必须在边界层理论中加以考虑。

三、边界层理论的应用实例1. 空气动力学在航空航天工程中,边界层理论被广泛应用于翼型设计和气动力分析。

通过准确计算边界层内的流动特性,可以优化飞行器的升力和阻力性能,提高飞行效率。

2. 水力学在水力学领域,边界层理论被用于河流和水泥工程的设计和分析。

通过控制边界层内的水流运动,可以减小底摩擦阻力,提高水流的输送能力。

3. 汽车工程在汽车设计中,边界层理论被用于研究车体表面的空气流动。

通过优化车体形状和减小边界层厚度,可以降低空气阻力,提高汽车的燃油经济性。

四、结语流体力学中的边界层理论是研究流体流动与固体界面相互作用的重要理论框架。

边界层理论及边界层分离现象一.边界层理论1.问题的提出在流体力学中,雷诺数Re∝惯性力/粘性力,当Re<1时,惯性力<<粘性力,可以略去惯性力项,用N-S方程解决一些实际问题(如沉降、润滑、渗流等),并可以获得比较满意的结果。

但对于工程流动问题,绝大多数的Re很大。

这时就不可以完全略去粘性力,略去粘性力的结果与实际情况相差很大。

突出的一例即“达朗倍尔佯谬——在流体中作等速运动的物体不受阻力。

”究竟应当怎样才能正确地处理大Re数的流动呢?这个矛盾一直到1904年,德国流体力学家普朗特提出了著名的边界层理论,即大Re数的流动中,大部分区域的惯性力>>粘性力,但在紧靠固壁的极薄流层中,惯性力≈粘性力,这才令人满意地解决了大Re数的流动的阻力问题。

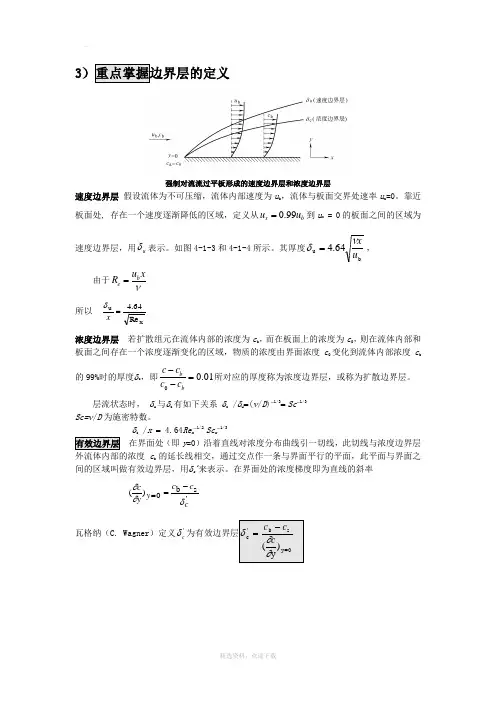

2.边界层的划分Ⅰ流动边界层(速度边界层)以平板流动为例,x方向一维稳态流动,在垂直壁面的y方向上,流动可划分为性质不同的两个区域:(1)y<δ(边界层):受壁面影响,法向速度变化急剧,du/dy很大,粘性力大(与惯性同阶),不能忽略。

(2)y>δ(层外主流层):壁面影响很弱,法向速度基本不变,du/dy≈0。

所以可忽略粘性力(即忽略法向动量传递)。

可按理想流体处理,Euler方程适用。

这两个区域在边界层的外缘衔接起来,由于层内的流动趋近于外流是渐进的,不是突变的,因此,通常约定:在流动边界层的外缘处(即y=δ处),ux=0.99u∞,δ为流动边界层厚度,且δ=δ(x)。

Ⅱ传热边界层(温度边界层)当流体流经与其温度不相等的固体壁面时,在壁面上形成流动边界层,同时,还会由于传热而形成温度分布,可分成两个区域:(1)y<δt(传热边界层):受壁面影响,法向温度梯度dt/dy很大,不可忽略,即不能忽略法向热传导。

(2) y>δt(层外区域):法向温度梯度dt/dy≈0,可忽略法向热传导。

通常约定:在传热边界层的外缘处(即y=δt处),ts-t=0.99(ts-t0) ≈ ts-t0,δt 为温度边界层厚度,且δt=f(x);ts为壁面温度;t0为热边界层外(主流体)区域的温度。

边界层理论的基本内容:

流体流过某一固体壁面时,由于粘性力的作用,在壁面附近会形成边界层.将整个流场分为两个区域.即边界层区和主流区.在边界层区内,不论流体粘性有多小,因为存在很大的速度梯度,故粘性力不可被忽略.流场的速度分布计算需由N-S方程进行计算.而在主流区,不论流体粘性有多大,因为不存在速度梯度,故粘性力可被忽略,流场的速度分布计算需由EuLer方程进行计算.这种想法最初是由普朗特提出的.

意义: 由于边界层的特点,可用量级分析法将N-S方程进行简化。

由其学生布拉修斯对层流绕流平板的流场进行了计算。

通过EuLer方程及伯努利方程计算主流区流场速度及压力分布并同时得到边界层区流场速度边界条件,从而整个流场微分解得以求出。

层流和湍流普朗特边界层理论图1 机翼附近的流动以及受黏性影响的区域的大小当欧拉方程建立的时候,人们并没有充分认识到流体黏性的重要性,而认为欧拉方程是足够精确的。

然而有人却发现,从欧拉方程出发,可以推导出任意三维物体与流体之间的作用力为零的结论,这显然是与实际不相符的。

这个问题是达郎贝尔首先提出来的,通常称为达郎贝尔悖论。

直到1904年,普朗特 提出了边界层的概念并建立了相关理论,才从根本上解释了达郎贝尔悖论产生的原因,并使流体力学真正成为了一门有用的学科。

因此,边界层理论被认为是近代流体力学发展最重要的里程碑。

[人物] 这里所说的边界层,是指固体壁面附近很薄的一层区域,也称为附面层。

在这个区域内,受壁面的无滑移条件和外流的速度条件控制,流体产生了较强的法向速度梯度,黏性力不可忽略。

而在此薄层之外的流场中,因速度梯度较小,黏性力通常可以忽略。

图1表示了空气流过一个流线型物体时在壁面附近显著受黏性影响的区域以及这个区域内的速度分布。

普朗特边界层方程(1)(2)普朗特根据一般流动中黏性只影响近壁很小一个区域的特点提出了边界层的概念,认为黏性只影响近壁区域,在此之外的区域(一般称为主流区或外流区)黏性力完全可以忽略不计。

由边界层很薄的特性又可以对N-S方程进行简化,得到精确度满足工程需要的边界层方程。

这样,一般的问题就由无法求解的N-S方程转化成了可以求解的边界层方程和势流方程,这就是普朗特边界层理论的重大意义所在。

对于具体的流动,虽然由于壁面剪切力的阻碍使得靠近壁面处的流体沿流向的速度变得越来越低,导致一部分流体被向外排挤,不再平行于壁面流动。

但是由于边界层的厚度本来就很小,其沿流动方向的增长量也就很小,这种排挤作用基本可以忽略,认为边界层内部的流体都是平行壁面流动,而不存在沿壁面法向的速度。

因此,N-S方程可以简化成边界层方程的决定性条件就是边界层必须足够薄,或表示为δ≪L式中:δ为边界层厚度;L 为为沿流向的长度。

边界层理论及边界层分离现象一.边界层理论1.问题的提出在流体力学中,雷诺数Re∝惯性力/粘性力,当Re<1时,惯性力<<粘性力,可以略去惯性力项,用N-S方程解决一些实际问题(如沉降、润滑、渗流等),并可以获得比较满意的结果。

但对于工程流动问题,绝大多数的Re很大。

这时就不可以完全略去粘性力,略去粘性力的结果与实际情况相差很大。

突出的一例即“达朗倍尔佯谬——在流体中作等速运动的物体不受阻力。

”究竟应当怎样才能正确地处理大Re数的流动呢?这个矛盾一直到1904年,德国流体力学家普朗特提出了著名的边界层理论,即大Re数的流动中,大部分区域的惯性力>>粘性力,但在紧靠固壁的极薄流层中,惯性力≈粘性力,这才令人满意地解决了大Re数的流动的阻力问题。

2.边界层的划分Ⅰ流动边界层(速度边界层)以平板流动为例,x方向一维稳态流动,在垂直壁面的y方向上,流动可划分为性质不同的两个区域:(1)y<δ(边界层):受壁面影响,法向速度变化急剧,du/dy很大,粘性力大(与惯性同阶),不能忽略。

(2)y>δ(层外主流层):壁面影响很弱,法向速度基本不变,du/dy≈0。

所以可忽略粘性力(即忽略法向动量传递)。

可按理想流体处理,Euler方程适用。

这两个区域在边界层的外缘衔接起来,由于层内的流动趋近于外流是渐进的,不是突变的,因此,通常约定:在流动边界层的外缘处(即y=δ处),ux=0.99u∞,δ为流动边界层厚度,且δ=δ(x)。

Ⅱ传热边界层(温度边界层)当流体流经与其温度不相等的固体壁面时,在壁面上形成流动边界层,同时,还会由于传热而形成温度分布,可分成两个区域:(1)y<δt(传热边界层):受壁面影响,法向温度梯度dt/dy很大,不可忽略,即不能忽略法向热传导。

(2) y>δt(层外区域):法向温度梯度dt/dy≈0,可忽略法向热传导。

通常约定:在传热边界层的外缘处(即y=δt处),ts-t=0.99(ts -t0) ≈ ts-t0,δt为温度边界层厚度,且δt=f(x);ts为壁面温度;t0为热边界层外(主流体)区域的温度。