布氏杆菌

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:4

布氏杆菌病检测方法

布氏杆菌病(Brucellosis)是一种由布氏杆菌引起的人畜共患传染病,其临床

症状多样,包括发热、关节炎、乏力等,严重影响了人类和动物的健康。

因此,及时准确地检测布氏杆菌病成为了防控该病的重要手段之一。

目前,常见的布氏杆菌病检测方法包括血清学检测、细菌学检测和分子生物学

检测。

血清学检测主要是通过检测患者血清中的特异抗体来诊断布氏杆菌病,包括凝集试验、间接免疫荧光试验、酶联免疫吸附试验等。

这些方法具有操作简便、成本低廉的特点,但其特异性和敏感性较低,易受其他交叉反应的影响。

细菌学检测则是通过分离和培养布氏杆菌来进行诊断,包括血液培养、骨髓培养、脑脊液培养等。

这些方法具有较高的特异性和敏感性,但需要较长的培养周期,且操作繁琐,不适合于临床快速诊断。

分子生物学检测是近年来发展起来的一种新型检测方法,其利用PCR技术对

布氏杆菌的DNA进行扩增和检测,具有高度特异性和敏感性,且能够在短时间内

得出结果。

此外,还可以利用引物链反应(LAMP)技术进行快速检测,进一步提

高了检测的速度和准确性。

除了上述常见的检测方法外,近年来还出现了一些新型的检测技术,例如免疫

芯片技术、质谱技术等,这些技术在提高检测效率和准确性方面具有一定的优势,但目前仍处于研究和探索阶段。

总的来说,布氏杆菌病的检测方法多样,各有优缺点,临床医生在选择合适的

检测方法时需要根据实际情况综合考虑。

未来,随着科技的不断进步和创新,相信会有更多更准确、快速、便捷的布氏杆菌病检测方法出现,为布氏杆菌病的早期诊断和有效控制提供更多的选择和可能。

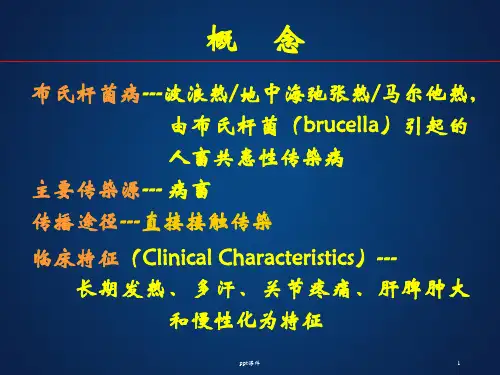

布氏杆菌病国家治疗方案第一章:布氏杆菌病的概述布氏杆菌病是一种由布鲁氏菌(Brucella)引起的人畜共患传染病,可通过感染病畜的乳汁、肉类及呼吸道分泌物传播给人类。

该病在全球范围内广泛分布,尤以发展中国家感染率较高。

临床上常表现为持续性发热、关节痛和生殖系统病变等。

布氏杆菌病对人畜健康和经济发展造成了极大威胁。

第二章:布氏杆菌病的诊断布氏杆菌病的早期诊断对于及早治疗和控制疾病的传播至关重要。

常用的实验室检查包括细菌培养和血液学检查。

在细菌培养中,采用接种培养基,并密切监测细菌生长情况。

血液学检查包括血培养、抗体检测和PCR等,可以通过检测布鲁氏菌或布鲁氏菌抗体来确定感染的存在。

此外,临床上还可以通过对患者进行X线检查、超声检查和组织活检等进一步确定疾病的范围和严重程度。

第三章:布氏杆菌病的治疗目前,布氏杆菌病的治疗主要采用药物疗法,包括联合用药和个体化治疗方案。

常用的抗生素包括多西环素、硫胺素、利福平和阿米卡星等。

治疗方案根据感染的严重程度和部位来确定,一般包括两个阶段的治疗。

首先进行抗菌药物的治疗,以杀灭感染的细菌。

然后进行相应的康复治疗,帮助患者恢复机体功能。

在治疗过程中,还应注意监测患者的药物耐药情况和治疗效果,必要时可以进行药物调整。

此外,对于孕妇和儿童等特殊人群,应特别注意药物的选择和使用。

第四章:预防和控制布氏杆菌病预防和控制布氏杆菌病是阻断其传播的关键措施。

对于农民、畜牧业者和兽医等职业人群,应加强宣传教育,提高他们对布氏杆菌病的认识和防护意识。

同时,加强对患者和感染动物的隔离和处理,及时发现和报告疫情,防止病情蔓延。

在医疗机构,应建立布氏杆菌病的监测和报告系统,以实现早期发现和治疗。

此外,加强食品和水源的监测和检验,确保食品安全和人畜共患疾病的预防控制。

在疫苗研发方面,应加大基础研究和临床试验的力度,提供更有效的预防手段。

综上所述,布氏杆菌病患者的治疗需要多学科的综合治疗,并加强防控措施,以期减少其在人类和动物中的传播。

布氏杆菌病治疗方案引言布氏杆菌病是一种由布氏杆菌(Brucella)引起的传染病。

它主要通过接触感染的动物或摄入受污染的食物或饮水而传播。

该病在人类中的发生率不高,但在一些地区仍然存在流行病。

本文将介绍一种常见的布氏杆菌病治疗方案,旨在帮助医生和患者更好地了解该疾病的治疗过程。

治疗方案布氏杆菌病的治疗通常涉及使用抗生素来控制感染,并结合其他治疗方法以提高疗效。

下面是一个常见的布氏杆菌病治疗方案的概览:1.抗生素治疗:广谱抗生素是治疗布氏杆菌病的主要药物。

一般情况下,联合应用两种或三种药物可以提高治疗效果,并减少耐药性的产生。

常用的抗生素包括多西环素、链霉素和利福平。

治疗方案的选择应根据患者的年龄、病情和耐药性来确定。

2.支持性治疗:在抗生素治疗的同时,支持性治疗也是至关重要的。

患者应休息好、保持充足的水分摄入,并遵循医生的建议来调整饮食。

此外,常规的体温监测和病情观察也是必要的。

3.预防措施:对于已经罹患布氏杆菌病的患者,预防病情的恶化和复发也是非常重要的。

在疗程结束后,患者应接受定期的随访,以确保病情的稳定。

此外,积极的个人卫生和环境卫生管理是减少病原体传播的关键。

注意事项在进行布氏杆菌病治疗的过程中,需要注意以下事项:1.与医生密切合作:布氏杆菌病的治疗通常需要长期进行,患者需要与医生密切合作。

遵循医嘱,按时服用药物,并定期进行复诊和检查。

2.警惕过敏反应:有些患者可能对抗生素类药物过敏。

如果出现过敏反应,如皮疹、呼吸困难或肿胀,请立即停止用药,并与医生联系。

3.避免自行调整药量:即使患者感觉症状好转,也不能自行调整药物的剂量或停止用药。

必须按照医生的指示进行治疗。

4.避免接触可能感染的动物和物体:布氏杆菌主要通过接触感染的动物或摄入受污染的食物或饮水而传播。

在治疗期间,避免接触可能感染的动物和物体,以减少再次感染的风险。

结论布氏杆菌病是一种疾病复杂的传染病,需要长期的药物和支持性治疗。

采用抗生素治疗是目前最常见的治疗方案,但在治疗过程中需要密切注意患者的反应和病情变化。

布氏杆菌病治疗药物第一章:引言布氏杆菌病是一种由布氏杆菌(Brucella)引起的人兽共患病,世界各地都有报道。

该病的传播途径多样,包括摄入生牛奶、接触感染动物及其产物等。

其临床症状多样化,如长期发热、关节炎、肝脾肿大等。

由于布氏杆菌的多重耐药性和慢性感染的特点,该疾病治疗具有一定的挑战性。

本文将综述布氏杆菌病的常用治疗药物及其疗效。

第二章:治疗药物的分类与机理布氏杆菌病的治疗药物主要有四类,包括抗生素、氮杂菲类、生物菌苷类和草酸抑制剂。

抗生素治疗是布氏杆菌病的主要手段,如多西环素、万古霉素、氨苄西林等。

这些抗生素通过不同的机制作用于菌体,如抑制蛋白合成、破坏细胞膜、抑制细胞壁合成等。

氮杂菲类药物如利福喷酮、苄达赖、吡嗪酮等可抑制布氏杆菌的DNA依赖性RNA聚合酶。

生物菌苷类药物如利福韦林、瑞贝林等可抑制乙酰辅酶A转移酶,从而阻止布氏杆菌合成脂质等。

草酸抑制剂如多尼杰酮等通过抑制丙酮酸脱氢酶来干扰细菌的能量代谢。

第三章:治疗药物的疗效评价布氏杆菌病的治疗效果评价主要包括症状缓解时间、退热时间、病程延长率及血清学治愈率等。

研究发现,目前常用的抗生素治疗方法在布氏杆菌病的治疗上具有一定的疗效。

例如,多西环素能够迅速缓解发热、关节痛等症状,疗效较好。

另外,氮杂菲类药物如利福喷酮、吡嗪酮等也被证实在治疗布氏杆菌病中具有较好的效果。

生物菌苷类药物和草酸抑制剂虽然用于治疗布氏杆菌病研究较少,但已有研究表明其在布氏杆菌病治疗中具有一定的疗效。

第四章:存在的问题与发展方向在布氏杆菌病治疗药物研究中,还存在一些问题需要解决。

首先,布氏杆菌病是一种慢性感染病,疗程较长,容易出现耐药现象。

其次,布氏杆菌对多种抗生素具有耐药性,限制了治疗效果。

此外,部分治疗药物可能产生一些副作用,如肝脏损害、血小板减少等。

针对这些问题,应进一步研究开发新型治疗药物,提高对布氏杆菌的靶向性,减少药物副作用。

综上所述,布氏杆菌病的治疗药物种类多样,主要包括抗生素、氮杂菲类、生物菌苷类和草酸抑制剂。

布氏杆菌病的名词解释布氏杆菌病,也被称为贝壳病,是一种由布氏杆菌引起的人畜共患疾病。

布氏杆菌是一种革兰氏阴性杆菌,它主要存在于染病动物体内,如牛、羊、猪等,同时也可通过牛奶、肉类等方式传播给人类。

布氏杆菌病在全球范围内广泛存在,尤其是在发展中国家和农村地区。

据统计,每年约有超过50万人感染布氏杆菌,其中大部分病例发生在饲养牛羊的农民及其家人中。

尽管目前早期诊断和治疗方法已经取得一定进展,但布氏杆菌病的病例数量仍然呈持续上升的趋势。

布氏杆菌感染主要通过摄入未经过热处理的牛奶和乳制品、直接接触感染动物及其分泌物、呼吸道感染等途径进行传播。

一旦感染,人体会出现一系列类似流感的症状,如发热、头痛、乏力等。

随着病情的发展,患者可能会出现关节炎、肌肉痛、淋巴结肿大等症状。

在长期潜伏期过后,病情将严重威胁人体器官,尤其是心脏、神经系统和肝脏等,引发心内膜炎、脑膜炎、肝硬化等并发症。

目前,诊断布氏杆菌病主要依靠血液、尿液或其他组织液样品中布氏杆菌的培养和鉴定。

然而,由于该病在早期症状上的缺乏特异性,及诊断过程中复杂的培养方法,使得布氏杆菌病的早期诊断和控制依然面临很大的困难。

因此,研发新的早期诊断方法、提高治疗效果以及加强疫苗研发都是当下重要的课题。

在布氏杆菌病的预防和控制方面,尽早发现和隔离感染动物是至关重要的。

此外,加强食品安全意识,确保乳制品和肉类经过充分热处理,从而减少食物传播感染的风险。

对农民和养殖工人进行卫生教育,提高个人和家庭的卫生水平,也是控制布氏杆菌病的重要手段。

对于已经感染布氏杆菌的患者来说,及早接受适当的治疗是至关重要的。

目前,抗生素仍然是主要的治疗方法,常用的药物包括多西紫杉醇、呋喃妥因和四环素等。

然而,长期使用抗生素可能会导致耐药性的出现,从而加大治疗难度。

因此,开展布氏杆菌耐药性监测和疫苗研发的工作都是防治该病的重要一环。

总结而言,布氏杆菌病作为一种人畜共患疾病,对人类和畜牧业造成了严重的威胁。

布氏杆菌治疗什么病章节一:引言布氏杆菌(Burkholderia)是一类革兰氏阴性细菌,可引发多种疾病。

其中,布氏杆菌引起的疾病主要包括呼吸道感染、肺感染、泌尿系统感染和软组织感染等。

目前,布氏杆菌逐渐对广谱抗生素产生耐药性,造成治疗上的困难。

本论文旨在探讨布氏杆菌的疾病与治疗方法,以提供相关医学科研工作者参考和指导。

章节二:布氏杆菌引起的疾病布氏杆菌感染主要通过接触传播和空气飞沫传播,威胁人们的健康。

根据感染部位和病理特点,布氏杆菌感染主要分为四类:呼吸道感染、肺感染、泌尿系统感染和软组织感染。

呼吸道感染和肺感染主要表现为咳嗽、咳痰、胸闷等症状,泌尿系统感染则主要表现为尿频、尿痛等症状,而软组织感染主要表现为红肿、疼痛等症状。

对于这些疾病,早期的诊断和治疗至关重要。

章节三:布氏杆菌的治疗方法传统的广谱抗生素对布氏杆菌感染的治疗效果逐渐下降,因此,研究者们开始寻找新的治疗方法。

目前,治疗布氏杆菌感染的主要方法包括药物疗法、免疫疗法和外科手术。

药物疗法方面,目前一些研究表明氨基糖苷类抗生素对于某些布氏杆菌感染具有一定的疗效。

此外,喹诺酮类、β-内酰胺类和多重抗生素联合疗法也显示出一定的治疗效果。

免疫疗法方面,研究者们发现激活机体免疫系统能够提高感染的治愈率。

其中,重组免疫调节剂、免疫调节细胞和疫苗等被广泛研究。

外科手术方面,在治疗布氏杆菌软组织感染方面起到至关重要的作用。

手术切除感染组织能够有效地减轻感染的严重程度,然后通过药物和其他治疗方法加以巩固疗效。

章节四:布氏杆菌耐药性和预防措施近年来,布氏杆菌逐渐对广谱抗生素产生耐药性,给治疗工作带来了一定的挑战。

因此,预防措施至关重要。

首先,公众应提高对布氏杆菌感染的认识,学会个人卫生防护措施,减少感染的机会。

其次,医疗机构应加强感染控制,制定合理且有效的抗生素使用方案,减少布氏杆菌的传播和耐药性的产生。

此外,科研人员也应该继续寻找新的治疗方法,以提高布氏杆菌感染的治愈率。

布氏杆菌病的治疗要点布氏杆菌病是一种由布氏菌(Brucella)引起的传染病,常见于牛、羊、猪等牲畜,也可感染人类。

布氏杆菌病的治疗是一个复杂而持续的过程,需要综合利用药物治疗、营养调理和康复训练等方法来进行综合治疗。

1. 药物治疗1.1 抗生素治疗•布氏杆菌病的主要药物治疗是抗生素,如多西环素、利福平、拉氧西林等。

治疗方案应根据病情和耐药情况进行个体化选择。

•抗生素治疗一般需要持续数周到数月,严格按医嘱进行药物使用,不可擅自停药或更换药物。

1.2 抗菌药物配合•在抗生素治疗的基础上,可以配合使用抗疟药物、糖皮质激素等药物,以提高治疗效果。

2. 营养调理2.1 蛋白质及维生素补充•布氏杆菌病患者常伴有消耗过多的蛋白质和维生素,因此需要加强蛋白质及维生素的摄入,以帮助恢复免疫功能。

2.2 饮食调理•避免食用未煮熟的动物产品,特别是牛羊肉和奶制品,以防再次感染。

食用清淡易消化的食物,避免辛辣刺激性食物。

3. 康复训练3.1 适量运动•布氏杆菌病治疗过程中,适当的运动可以增强身体的免疫力,促进康复。

但应避免过度劳累,选择适合自身状况的运动方式。

3.2 心理调适•患者和家人要保持乐观的心态,积极配合治疗,避免情绪波动和焦虑,有助于病情的好转和康复。

4. 随访与观察4.1 定期复查•在治疗过程中,患者应定期复查相关指标,以监测治疗效果,及时调整治疗方案。

4.2 注意病情变化•患者和家属要密切观察病情变化,如出现发热、关节疼痛等不适症状,应及时就医。

综上所述,布氏杆菌病的治疗是一个综合性的过程,既要根据病情选择合适的药物治疗,又要注意营养调理和康复训练,以促进康复。

患者及家人要保持乐观态度,积极配合治疗,定期复查,及时处理病情变化,才能更好地控制病情,促进康复。

布氏杆菌病的治疗方法第一章:布氏杆菌病概述引言:布氏杆菌病(Brucellosis)是一种由布氏杆菌(Brucella)引起的急性或慢性传染病。

该病一般通过人类与染病动物(如牛、羊、猪等)的密切接触而传播。

具体病症包括发热、关节痛、疲劳、头痛等,严重时还可能引发脑脊髓炎、心包炎等并发症。

本章将介绍布氏杆菌病的病因学、病理学和流行病学,为后续章节的治疗方法提供基础背景。

第二章:布氏杆菌病的药物治疗2.1 抗生素治疗:抗生素是目前治疗布氏杆菌病的主要手段。

首选抗生素包括多西环素(doxycycline),利福平(rifampin)和氨苄西林(cotrimoxazole),通常采用联合治疗。

这些抗生素可以通过抑制布氏菌的繁殖和蛋白合成来击败感染。

2.2 治疗诊断方法:在开始抗生素治疗前,正确诊断布氏杆菌病是至关重要的。

目前常用的诊断方法主要包括血清学检测、细菌培养和PCR检测。

其中,酶联免疫吸附试验 (ELISA) 是检测布氏菌感染的常用方法。

第三章:其他治疗方法3.1 免疫疗法:由于布氏杆菌具有一定的抗药性,免疫疗法成为治疗布氏杆菌病的重要途径。

这包括活体疫苗和亚单位疫苗。

活体疫苗(如Rev\_1)可以诱导机体产生免疫反应,降低感染风险。

亚单位疫苗则通过给予病毒抗原,刺激机体免疫系统的应答。

3.2 外科治疗:在罕见的情况下,布氏杆菌病可引发严重的并发症,如骨髓炎、骨关节炎等。

对于这些患者,可能需要进行外科手术治疗,如关节骨科手术或手术引流。

第四章:治疗进展和挑战4.1 抗药性问题:布氏杆菌对常规治疗抗生素的抗药性逐渐增强,这对治疗构成了严重挑战。

因此,寻找新的抗生素和药物组合成为迫切需求。

4.2 疫苗研发:虽然目前已经有几种疫苗用于预防布氏杆菌感染,但对于已经感染的患者缺乏有效的疫苗治疗手段。

因此,研发新的治疗性疫苗以提高患者免疫功能仍是一个重要的领域。

总结:布氏杆菌病是一种由布氏杆菌引起的传染病,目前主要采用抗生素治疗。

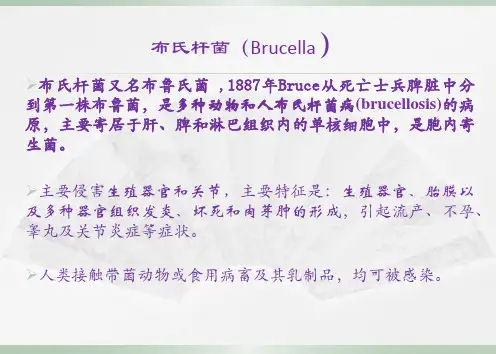

布氏杆菌是一类革兰氏阴性的短小杆菌,牛、羊、猪等动物最易感染,引起母畜传染性流产。

人类接触带菌动物或食用病畜及其乳制品,均可被感染。

我国部分地区曾有流行,现已基本控制。

布氏杆菌也是帝国主义者列为失能性生物战剂之一。

布氏杆菌属分为羊、牛、猪、鼠、绵羊及犬布氏杆菌6个种,20个生物型。

中国流行的主要是羊(Br.melitensis)、牛(Br.Bovis)、猪(Br.suis)三种布氏杆菌,其中以羊布氏杆菌病最为多见。

中文学名:布氏杆菌,拉丁学名:Brucella,界:细菌界,属:布氏杆菌属,种:布氏杆菌,分布区域:世界各地病理布氏杆菌首先感染家畜。

家畜临床表现不明显。

但怀孕的母畜则极易引起流产或死胎,所排出的羊水、胎盘、分泌物中含大量布氏杆菌,特别有传染力。

而其皮毛,尿粪,奶液中均有此菌。

排菌可长达三个月以上。

人通过与家畜的接触,服用了污染的奶及畜肉,吸入了含菌的尘土或菌进入眼结合膜等途径,皆可遭受感染。

发病年龄大多在30岁以上。

该菌自损伤的皮肤及粘膜或消化道,呼吸道进入人体后,首先被吞噬细胞吞噬,进入淋巴结,有时可在其中存活并生长繁殖形成感染灶,约2~3周后可进入血液循环产生菌血症。

继之在网状内皮系统如肝,脾,骨髓内生长形成新的感染病灶,并可多次反复冲破细胞进入血循中,则再一次引起菌血症和临床急性症状,表现为平均2~3周的发烧期,每间隔约3天至两周,发烧又反复,产生波浪状的热型,故称为波浪热。

同时,布氏杆菌含有内毒素及菌体本身皆可引起人体的过敏,出现各种的变态反应性病变。

骨关节病变,多发生在半年左右,少数病例更早些。

布氏杆菌骨髓炎是血源性布氏杆菌感染在骨关节的局部表现。

任何骨均可受累,但以脊椎炎最为多见。

关节的病变常侵犯大关节,以髋关节炎最为常见。

变化布氏杆菌病急性期的病理变化为多脏器的炎性变化及弥漫性的增生现象。

慢性期主要表现为局限性感染性肉芽肿组织的增生。

该肉芽肿可位于椎体内或邻近椎间盘的软骨下椎体骨质内。

病变可继续扩大,侵及周围骨质,软骨板及椎间盘。

最常见受累的是腰椎。

感染性肉芽肿显微镜下可见上皮样细胞和类似郎罕巨细胞,周围有淋巴细胞及单核细胞,肉芽肿直径约1MM。

有少数发生坯及干酪样病变,偶见死骨。

广泛的新骨形成是一特殊的表现。

因椎间盘破坏,椎体间常呈骨性的融合。

据统计约30%~40%病人有骨关节的病变。

主要表现为关节炎,骨膜炎,骨髓炎,脊柱炎。

脊柱,肩关节,肩锁关节及骶髂关节最容易受侵犯。

感染表现大多数病人有急性感染表现。

主要为波浪状发烧为其特点,发烧约2~3周,继之1~2周无烧期,以后再发烧。

常伴多汗,头痛,乏力,游走性关节痛(主要为大关节)。

有时全身症状消退后,才出现局部症状。

腰椎受累后,出现持续性腰背痛,伴肌肉痉挛,活动受限后,影响行走。

常可产生坐骨神经痛。

局部有压痛及叩痛,少数病人于髂窝处可扪及脓肿包块;也可产生硬膜外脓肿压迫脊髓及神经根,出现感觉、运动障碍或截瘫。

同时可伴有肝、脾肿大,区域性淋巴结肿大等表现。

慢性病人可伴有其它多处的关节病变。

但大多数发生在腰椎,少数发生在胸椎,胸腰段,骶椎或骶髂关节者。

男性病人可有睾丸肿大,睾丸炎症表现。

本病有“自愈”趋势,但历时较长。

未接受治疗者复发率约占6%~10%。

治疗预防主要为抗菌药物治疗及对症疗法。

急性期最有效药物为四环素,0.25~0.5g/次,每天四次。

连服4周为一个疗程。

停一周后可依病情再用药1~2个疗程。

必要时可以加用链霉素。

TMP-SMZ也可选用,对于关节症状顽固,变态反应强的较重症例可以考虑特异性菌苗疗法。

关节有积液时,可抽出液体,内注链霉素0.2g;对有脊柱炎病例可加用脱敏疗法。

此外应卧床休息,或用石膏床或支具固定,有利于肌肉的痉挛缓解,减轻疼痛。

若因脓肿压迫脊髓或神经根出现感觉,运动障碍或截瘫者,应及时进行探查术,根据病变行脓肿切开引流及病灶的清除术,脊髓的减压术,椎板减压成形术,脊椎融合术等。

关节病变疼痛者可行适当外固定,以利减轻症状及维持功能位,加强未受累的关节功能的锻炼。

骨病变有“自愈”趋势,但需时较长,经上述治疗一般预后良好。

羊布氏杆菌病的治疗布氏杆菌病是由布氏杆菌引起的人、畜共患的慢性传染病,主要侵害生殖系统。

羊感染后,以母羊发生流产和公羊发生睾丸炎为特征。

本病分布很广,不仅感染各种家畜,而且易传染给人。

病原布氏杆菌是革兰氏阴性需氧杆菌。

分类上为布氏杆菌属。

本属细菌为非抗酸性,无芽胞,无荚膜,无鞭毛,呈球杆状。

组织涂片或渗出液中常集结成团,且可见于细胞内,培养物中多单个排列。

布氏杆菌属有6个种,即牛种、羊种、猪种、绵羊种、犬种和沙林鼠种,前5种感染家畜。

布氏杆菌在土壤、水中和皮毛上能存活几个月,一般消毒药能很快将其杀死。

诊断要点由于发生流产的病因很多,而该病的流行特点,临床症状和病理变化均无明显的特征,同时隐性感染较多,因此,确诊要依靠实验诊断?流行特点母羊较公羊易感性高,性成熟后对本病极为易感。

消化道是主要感染途径,也可经配种感染,羊群一旦感染此病,主要表现是孕羊流产,开始仅为少数,以后逐渐增多,严重时可达半数以上,多数病羊流产1次。

临床症状多数病例为隐性感染。

怀孕羊发生流产是本病的主要症状,但不是必有的症状。

流产多发生在怀孕后的3-4个月,有时患病羊发生关节炎和滑液囊炎而致跛行,公羊发生睾丸炎,少部分病羊发生角膜炎和支气管炎。

病理变化剖检常见的病变是胎衣部分或全部呈黄色胶样浸润,其中有部分覆有纤维蛋白和脓液,胎衣增厚并有出血点。

流产胎儿主要为败血症病变,浆膜与黏膜有出血点与出血斑,皮下和肌肉间发生浆液性浸润,脾脏和淋巴结肿大,肝脏中出现坏死灶。

公羊得病时,可发生化脓性坏死性睾丸炎和附睾炎,睾丸肿大,后期睾丸萎缩。

实验诊断主要根据病原学检查、血清学检查和变态反应检查情况做出诊断。

病原学检查抹片检查取胎盘绒毛叶组织、流产胎儿胃液或阴道分泌物作抹片,用改良的齐尔一尼尔森石炭酸复红原液(碱性复红1克,溶于10毫升纯乙醇中,加入90毫升5%的石炭酸水溶液,混匀即成)的1:10稀释液染色10分钟,用0.5%醋酸溶液脱色20秒,冲洗后,用1%美蓝复染20秒,镜检。

布氏杆菌染成红色,背景为蓝色。

布氏杆菌大部分在细胞内,集结成团,少数在细胞外。

衣原体和胎儿弧菌也引起流产,在抹片中也染成红色,但形态与布氏杆菌不同,可资区别。

离培养鉴定是诊断布氏杆菌病最可靠的方法,只要从病羊体内或排出物中发现病原体即可确诊。

但由于患病动物身体状态、感染时期和发病过程等原因,往往不易检查出病原。

因此,在进行分离培养时,应选择适宜时机(如产后),采取适宜病料(如胎儿和产后排出物及病羊的网状内皮细胞等),用适宜培养基分离培养才能成功。

一般是将被检材料接种于两个同样的选择培养基(每100毫升基础培养基,如血清葡萄糖琼脂、血清马铃薯浸液琼脂、胰酶消化蛋白胨琼脂、血清马丁汤琼脂中加入抑菌药物:放线菌酮10毫克,杆菌肽25单位,多粘菌素(B6单位)平板,一个置10%二氧化碳(CO2)环境37℃培养,一个置普通温箱37℃培养,逐日观察,通常在3-10天可出现生长,然后移植于血清葡萄糖琼脂纯化。

如符合下述全部条件,可认为是布氏杆菌属的细菌:细小的革兰氏阴性球杆菌,无芽胞、荚膜和鞭毛,不运动,需氧,接触酶阳性,糖发酵,甲基红试验(MR),维培试验(VP),吲哚、柠檬酸盐利用等反应均为阴性,光滑型菌落能与布氏杆菌阳性血清凝集,粗糙型菌落能与布氏杆菌R血清凝集。

防治措施本病无治疗价值,一般不予治疗。

发病后的防治措施是:用试管凝集或平板凝集反应进行羊群检疫,发现呈阳性和可疑反应的羊均应及时隔离,以淘汰屠宰为宜。

严禁与假定健康羊接触。

必须对污染的用具和场所进行彻底消毒,流产胎儿、胎衣、羊水和产道分泌物应深埋。

凝集反应阴性羊用布氏杆菌猪型2号弱毒苗或羊型5号弱毒苗进行免疫接种。

生物学性状本菌属初次分离培养时多呈小球杆状,毒力菌株有菲薄的微荚膜,经传代培养渐呈杆状,革兰氏染色阴性。

本菌为严格需氧菌。

牛布氏杆菌在初次分离时,需在5~10%CO2环境中才能生长,最适温度37℃,最适的pH6.6~7.1,营养要求高,生长时需硫胺素,烟草酸和生物素,泛酸钙等,实验室常用肝浸液培养基或改良厚氏培养基。

此菌生缓慢,培养48小时后才出现透明的小菌落,鸡胚培养也能生长。

在自然界中抵抗力较强,在病畜的脏器和分泌物中,一般能存活4个月左右,在食品中约能生存2个月。

对低温的抵抗力也强,对热和消毒剂抵抗力弱。

对链霉素、氯霉素和四环素等均敏感。

布氏杆菌具有二种抗原成份:A(牛布氏杆菌主要抗原成份)和M(羊布氏杆菌主要抗原成份)。

二种抗原在各种菌中含量不同,牛布氏杆菌(Am)含a 抗原多,含M抗原少。

羊布氏杆菌(aM)含M抗原多,而含A抗原少。

可利用凝集吸收试验制备出单因子血清~~单价A或M血清,供菌种鉴定之用。

致病性和免疫性本菌侵入人体后,被吞噬细胞吞噬,由于本菌具有荚膜,能抵抗吞噬细胞的吞噬消毁,并能在该细胞内增殖。

经淋巴管至局部淋巴结,待繁殖到一定数量后,突破淋巴结屏障而进入血流,反复出现菌血症。

由于内毒素的作用,病人出现发热、无力等中毒症状,以后本菌随血液侵入脾、肝、骨髓等细胞内寄生,血流中细菌逐步消失,体温也逐渐消退。

细菌在细胞内繁殖至一定程度时,再次进入血流又出现菌血症,体温再次上升,反复呈波浪热型。

本菌多为细胞内寄生,治疗难于彻底,易转为慢性及反复发作,在全身各处引起迁徙性病变。

病后可生产免疫力,在不同菌种和生物型之间有交叉免疫。

布氏杆菌多为细胞内寄生,抗体不易直接发挥作用,故一般诊断细胞免疫较重要。

微生物学检验本菌传染性大,要注意防止实验室污染。

(一)分离培养急性期采集血液,慢性期采取骨髓,接种于双相肝浸液培养基(一半斜面,一半液体)置37℃10%CO2环境中培养,每隔2天检查一次,如无细菌生长则摇荡培养基,使液体浸过斜面上,有细菌生长,可依鉴定项目确定是否为布氏杆菌。

经一月培养无细菌生长,可报告阴性。

(二)血清学检查通常作凝集试验,判定凝集效价1:50可疑,1:100以上为阳性。

效价增高4倍以上时,更有诊断价值。

特异性防治预防本病的根本措施在于控制和消灭畜间布氏杆菌病的流行。

对经常接触牲畜或有关人群用冻干减毒活苗作皮上划痕接种。

急性病人治疗以抗生素为主,一般认为四环素与链霉素或磺胺联合治疗效果较好,需彻底治疗,防止转为慢性。