标准大骨瓣减压手术的适应症、手术规范及注意事项

- 格式:docx

- 大小:13.78 KB

- 文档页数:6

(2015)中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识中华医学会创伤学分会神经损伤专业组一、概述去骨瓣减压术是用于治疗重型颅脑创伤难治性颅高压、脱水利尿等降颅压无效病人所采取挽救生命的最后手段和有效步骤,但其疗效存在争议[1-4]。

特别是2011年4月,新英格兰医学杂志上发表了澳大利亚学者Cooper等发表的《去骨瓣减压术治疗弥漫性外伤性脑损害》,引起了国内外神经外科医师的极大关注和热议。

他们的RCT研究发现早期采用双额颞顶去骨瓣减压术治疗,能有效地降低颅内压和缩短在ICU的治疗时间,但不能改善病人预后[5]。

中国神经外科医师是继续坚持还是放弃采用去骨瓣减压技术抢救危重颅脑创伤病人?我们组织中国颅脑创伤临床专家,参考国内外主要文献,结合中国国情伦理和临床经验,制订中国颅脑创伤去骨瓣减压专家共识,有助于我国神经外科医师正确认识去骨瓣减压术的适应症、禁忌症、手术时机和方法及其相关问题的处理。

二、颅脑创伤病人颅内高压的发生机理在颅缝闭合后,颅腔体积已相对固定。

颅腔内容物包括脑组织(1400g)、脑脊液(75ml)和血液(75ml),正常情况下,此三者的总体积与颅脑总容积保持动态平衡,维持颅内压在正常水平。

由于脑组织体积比较恒定,尤其是在急性颅内压增高时不能被压缩,颅内压的调节就在脑血容量与脑脊液量间保持平衡。

在正常情况下,为维持脑组织最低代谢所需的脑血流量为32ml/100g/min(正常为54~65ml/100g/min),全脑血流量为400ml/min(正常约700~1200ml/min),脑血管内容量应保持在45ml以上,脑血容量可被压缩的容积约占颅腔容积的3%左右。

脑脊液是颅内三内容物中最易变动的成分,在脑室、脑池和颅内蛛网膜下腔的脑脊液量,约在75ml左右,约占颅腔容积的5.5%。

当发生颅内高压时,首先通过脑脊液减少分泌,增加吸收和部分被压缩出颅以缓解颅内压升高,继之再压缩脑血容量。

去骨瓣减压术在重度颅脑损伤和蛛网膜下腔出血的应用进展环湖医院神经外科(300060) 张国福综述摘要:多数临床资料显示去骨瓣减压术治疗重度颅脑损伤和蛛网膜下腔出血具有良好的效果,目前一般认为在年龄为2~50岁,存在难治性高颅压(非手术治疗下持续ICP高于30~40mmHg、CPP小于70mmHg)的重度颅脑损伤患者(GCS 评分3-8分),于24~48小时内早期进行去骨瓣减压术联合硬膜减张缝合,在改善结局和提高生存方面具有最好的效果,但仍然需要大宗病例前瞻性随机对照临床试验研究来确定适应征、最佳手术时机和手术方式,以期达到最佳手术效果。

本文复习了2000-2005年的相关文献,介绍了去骨瓣减压术的手术适应征、手术方法、时机、疗效以及并发症等内容。

关键词:去骨瓣减压术脑损伤颅内压自从Cushing和Koeher于20世纪初应用去骨瓣减压术(decompressive craniectomy)治疗非手术疗法(脱水、过度通气、巴比妥疗法和亚低温等)无效的颅内压增高以来,许多学者对其进行了广泛的基础研究和临床试验。

目前去骨瓣减压术主要应用于重度颅脑损伤(severe traumatic brain injury,STBI)、大面积脑梗塞和蛛网膜下腔出血的治疗[1,2,3]。

一般认为,STBI患者在非手术治疗不能控制颅内压增高的情况下行去骨瓣减压术后,神经功能可能得到改善,但存在疗效的不确定性以及加重脑水肿、出血和致残等风险,因而对去骨瓣减压术存在许多争议,而且随着医疗技术的进步,部分以前认为难以控制的颅内压(intracranial pressure,ICP)增高可通过非手术治疗而得到改善,去骨瓣减压术在临床上的应用曾有减少的趋势;但近10余年来的回顾性分析和前瞻性实验研究表明,去骨瓣减压术在部分存在难治性颅内压增高的患者的确取得了良好的疗效,其应用重新受到广泛地关注和研究,被认为是目前可能确实有效的治疗手段之一[4,5,6]。

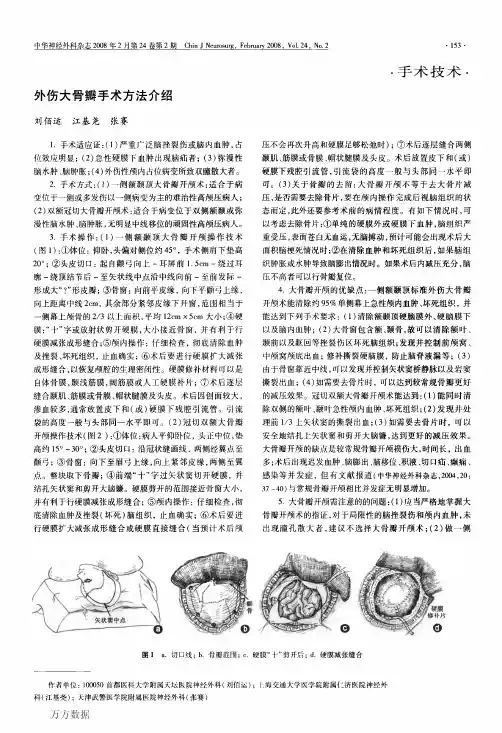

生堡控经处型苤圭!塑!生!旦筮丝鲞筮!塑g!i!』盟!!翌!!垡:!些翌!盟!螋!::!兰:盟!:!外伤大骨瓣手术方法介绍刘佰运江基尧张赛1.手术适应证:(1)严重广泛脑挫裂伤或脑内血肿,占位效应明显;(2)急性硬膜下血肿出现脑疝者;(3)弥漫性脑水肿、脑肿胀;(4)外伤性颅内占位病变所致双瞳散大者。

2.手术方式:(1)一侧额颞顶大骨瓣开颅术:适合于病变位于一侧或多发伤以一侧病变为主的难治性高颅压病人;(2)双额冠切大骨瓣开颅术:适合于病变位于双侧额颞或弥漫性脑水肿、脑肿胀,无明显中线移位的顽固性高颅压病人。

3.手术操作:(1)一侧额颞顶大骨瓣开颅操作技术(图1):①体位:仰卧,头偏对侧位约45。

,手术侧肩下垫高20。

;②头皮切口:起自颧弓向上一耳屏前1.5cm一绕过耳廓一绕顶结节后一至矢状线中点沿中线向前一至前发际一形成大“?”形皮瓣;③骨窗:向前平皮缘,向下平颧弓上缘,向上距离中线2era,其余部分紧邻皮缘下开窗,范围相当于一侧幕上颅骨的2/3以上面积,平均12cm×5era大小;④硬膜:“十”字或放射状剪开硬膜,大小接近骨窗,并有利于行硬膜减张成形缝合;⑤颅内操作:仔细检查,彻底清除血肿及挫裂、坏死组织,止血确实;⑥术后要进行硬膜扩大减张成形缝合,以恢复颅腔的生理密闭性。

硬膜修补材料可以是自体骨膜,颞浅筋膜,阔筋膜或人工硬膜补片;⑦术后逐层缝合颞肌、筋膜或骨膜、帽状腱膜及头皮。

术后因创面较大,渗血较多,通常放置皮下和(或)硬膜下残腔引流管。

引流袋的高度一般与头部同一水平即可。

(2)冠切双额大骨瓣开颅操作技术(图2):①体位:病人平仰卧位,头正中位,垫高约15。

~30。

;②头皮切口:沿冠状缝画线,两侧经翼点至颧弓;③骨窗:向下至眉弓上缘,向上紧邻皮缘,两侧至翼点。

整块取下骨瓣;④前端“十”字过矢状窦切开硬膜,并结扎矢状窦和剪开大脑镰。

硬膜剪开的范围接近骨窗大小,并有利于行硬膜减张成形缝合;⑤颅内操作:仔细检查,彻底清除血肿及挫裂(坏死)脑组织,止血确实;⑥术后要进行硬膜扩大减张成形缝合或硬膜直接缝合(当预计术后颅.手术技术.压不会再次升高和硬膜足够松弛时);⑦术后逐层缝合两侧颞肌、筋膜或骨膜、帽状腱膜及头皮。

去骨瓣减压术治疗重型颅脑创伤的手术方式的选择重症颅脑损伤致死率、致残率非常高,近年来,国内外临床研究发现,去大骨瓣减压术能降低患者的死亡率,明显改善预后情况。

引起临床医生高度重视,但对手术方式无统一标准,笔者给予总结。

标签:去骨瓣减压术,手术治疗,选择重型颅脑损伤(severetraumatic brain injury,sTBI)患者致死率、致残率非常高,sTBI患者伤后6个月死亡率高达40%,植物生存和重残分别达4%和16%[1],近年来,国内外临床研究发现,去大骨瓣减压术能降低sTBI患者的死亡率,去骨瓣减压术(decompressive cranieetomy,DC)是通过切除部份颅骨,增加颅腔容积而缓解颅内压力,防止脑疝、重建脑血流灌注的一种治疗方法,尤其对出现顽固性颅内压增高的患者效果更确切,被认为是sTBI救治较有希望的方法之一。

但对手术方式的选择上尚无统一标准,临床疗效差异也较大,为此,笔者查阅多篇相关文献作一总结。

目前临床上采用的DC在颅骨去除的部位和范围、硬脑膜的处理方式等方面存在很大的差异。

1.颅骨去除部位和范围包括传统开颅术(即额颞瓣、颞顶瓣或额瓣等术式)和大骨瓣(标准外伤大骨瓣[2]、双额部骨瓣[3]和半颅去骨瓣减压),少数采用双枕部去骨瓣减压[4]等。

1.1传统开颅术传统开颅术属于小骨窗开颅,骨窗部位由挫裂伤和血肿的部位决定,清除血肿和坏死脑组织,进行内外减压,十分有限,且骨窗位置不够低,不利于处理前中颅底部位的损伤,难以有效止血。

特别是由于没有有效咬除蝶骨嵴中外侧,易造成外侧裂静脉回流障碍,使脑血流灌注压降低,脑缺血缺氧,引起广泛脑肿胀,加重继发性脑损害,后果严重。

1.2大骨瓣减压一般有三种方式,临床最常用的术式为标准外伤大骨瓣开颅减压术[5]:取额颞顶大问号式切口,切口起自颧弓平面耳屏前lcm,于耳后上跨过顶结节转向前至额部中线,止于发际内。

额颞顶大骨瓣范围约12cm×15cm,咬除颞骨鳞部平中颅窝底及蝶骨嵴的外1/3骨质;双侧减压时。

标准去骨瓣减压术指南

标准去骨瓣减压术是一种用于治疗颅脑损伤、脑出血等疾病的手术方法。

以下是标准去骨瓣减压术的详细指南:

一、手术适应症

标准去骨瓣减压术适用于各种原因引起的难以控制的颅内高压,如颅脑损伤、脑出血等。

在急性颅内压升高的情况下,该手术可以快速降低颅内压,减轻对脑组织的压迫,从而保护脑功能。

二、手术步骤

1. 切口:在额部上方,沿颧弓上缘切开皮肤,向两侧弧形拐弯至耳廓上后方。

2. 颅骨切除:在骨膜下分离颅骨,切除额部和顶部的一块大小约

12cm×15cm的颅骨。

3. 硬脑膜切开:将硬脑膜呈放射状切开,并向下翻转。

4. 颅内减压:通过扩大硬脑膜切口和剪除部分硬脑膜,进一步降低颅内压。

5. 缝合:将硬脑膜和头皮分别缝合。

三、注意事项

1. 手术前应完善相关检查,明确病因,评估手术风险。

2. 手术后应密切监测颅内压和生命体征,及时处理并发症。

3. 手术后应定期复查,评估手术效果。

4. 在恢复过程中,应注意营养和康复训练,促进患者尽快康复。

总之,标准去骨瓣减压术是一种有效的治疗颅内高压的方法,但需要在医生的指导下进行。

如果您需要接受该手术,请务必遵循医生的建议和指导。

急性大面积脑梗塞的外科治疗发布时间:2021-07-15T15:07:35.930Z 来源:《健康世界》2021年10期作者:孙庆华1 景明1 马龙1 张显东2[导读] 探究急性大面积脑梗塞患者的外科治疗效果。

孙庆华1 景明1 马龙1 张显东21四平市中心医院吉林四平 1360002中国人民解放军31689部队吉林四平 136000摘要:目的:探究急性大面积脑梗塞患者的外科治疗效果。

方法:研究对象为28例急性大面积脑梗塞患者,均为我院2016年1月至2020年6月收治,予以所选患者颅骨大骨瓣减压、额颞极切除内减压、颞肌贴敷并行硬脑膜成形术,记录患者康复情况。

结果:患者手术成功率为89.29%(25/28),3例患者死亡(10.71%);术后6个月,25例患者康复情况如下:Ⅴ级2例(8.0%)、Ⅳ级6例(24.00%)、Ⅲ级10例(40.00%)、Ⅱ级7例(28.00%)。

结论:在急性大面积脑梗塞患者治疗中,去大骨瓣减压和额颞极切除内减压并颞肌敷贴外科手术治疗效果显著,可有效挽救患者生命,改善预后,且手术操作较为简单,可在基层医院推广。

关键词:颞肌敷贴术;去大骨瓣减压;额颞极切除内减压;急性大面积脑梗塞梗塞面积波及两个脑叶以上或梗塞范围直径在4cm以上的急性脑梗塞,尤其是梗塞面积达到大脑半球 1/2~2/3,均属于急性大面积脑梗塞,此类患者脑组织受损严重,病情危急。

急性大面积脑梗塞临床治疗中,静脉溶栓、介入取栓等常规内科治疗效果并不理想,患者死亡率高达70%[1]。

经临床实践可知,外科手术治疗可有效挽救急性大面积脑梗塞患者生命,降低患者致残率,本文以28例急性大面积脑梗塞患者为例,探究去大骨瓣减压、额颞极切除内减压及颞肌敷贴术的实际应用效果。

1.资料与方法1.1基本资料研究对象为28例急性大面积脑梗塞患者,均为我院2016年1月至2020年6月收治。

28例患者经MRI和头部CT明确诊断,梗塞面积均≥20cm2,转至我科手术前已出现不同程度意识障碍,2例患者出现病侧瞳孔扩大,11例患者已昏迷。

标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤的临床价值分析【摘要】目的研究分析标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤的临床效果。

方法选取我院于2012年9月到2013年1月收治的72例重型颅脑损伤患者,将其随机划分为两组,其中对照组39例患者接受常规的骨瓣开颅术治疗,治疗组患者33例患者接受标准大骨瓣减压术治疗,对比两组患者临床治疗效果。

结果两组患者实施治疗后,治疗组患者治疗总有效率为455%,对照组治疗总有效率为256%,两组患者总有效率对比,具有统计学意义(p005),可以进行对比分析。

12方法对照组患者采用常规骨瓣开颅术治疗:根据患者的梗死病灶以及血肿病灶部位选择额瓣、颞顶瓣以及额颞瓣对患者进行开颅减压治疗,一般骨窗大小为6cm×8cm,然后将血肿病症清除以及进行坏死梗死脑组织切除术治疗,对患者进行内、外减压治疗。

治疗组患者采用标准大骨瓣减压术治疗:从颧弓上耳屏前的lcm 处做出切口,然后从正中线向前延伸到前额部的发际下,采用游离带颞肌骨瓣或骨瓣,一般在顶部的骨瓣旁开一个约为2-3cm矢状窦。

然后将硬膜剪开,同时对硬膜外的血肿进行清除,一般减压窗的大小规格为12cm×16cm,从颞前部做出一个“t”字形,将硬脑膜切开,切开后将中颅窝、前颅窝、顶叶、颞叶、额叶暴露出来,之后将脑内的血肿以及硬膜下的血肿清除,达到彻底止血的目的。

在手术后采用帽状腱膜和颞肌筋膜或人工硬脑膜外缝合硬脑膜减张。

13疗效判定两组患者分别在手术前后第1、3、7天对颅内压进行测量观察,而后对其进行随访。

gos1级,为死亡;gos2级,患者处于长期昏迷状态,呈去脑强直或去皮质状态,为植物生存;gos3级,需他人照顾,为重残;gos4级,患者可自理生活,为中残;gos5级,患者可正常学习工作[1]。

14统计学分析本次研究所有患者的临床资料均采用spss180统计学软件处理,计量资料采用均数加减标准差表示(χ±s),计数资料采用t检验,组间对比采用x2检验,p<005为差异具有显著性,具有统计学意义。

大骨瓣减压手术治疗大面积脑梗塞40例疗效分析急性大面积脑梗塞是脑血管病中的一种特殊类型,随着生活水平的提高,高血压、高血脂、糖尿病逐渐成为妨碍人民健康的主要因素,而伴随来的是脑血管病的发病率逐年上升,发病年龄也向年轻化发展,大面积脑梗塞在临床的发病率也日趋增多。

由于大面积脑梗塞发病急,病变广,可使颅内压迅速增高,危及生命。

虽然近年来介入溶栓治疗在一些三级医院已经逐渐开展并成为首选方案,但很多病人在发病后并不能及时就诊,或就诊医院条件无法达到早期介入治疗而普通内科治疗又不能奏效,使得一部分病人最终发展为大面积脑梗塞,对家庭、个人造成不可挽回的后果。

我院自1999年7月至2011年9月,在收治的40例大面积脑梗塞患者中行标准外伤大骨瓣开颅手术治疗,均收到显著疗效,现将治疗的疗效报告如下:1.临床资料1.1 一般资料:本组40例患者,其中男性23例,女性17例,年龄34岁至66岁,平均年龄47.9岁。

其中13例伴有高血压病,5例伴有冠心病,3例伴有心房纤颤。

发病至入院时间2小时至3天,平均28.5小时。

首次ct或mri 确诊11例,29例经过两次以上ct或mri确诊。

入院时呈昏迷状态13例,入院后进行性昏迷27例,单侧瞳孔散大25例,双侧瞳孔散大15例,单侧肢体偏瘫21例。

本组病例入院时均已失去最佳介入溶栓治疗时间。

1.2 影像学表现:经过ct或mri证实为幕上大面积脑梗塞,波及2个或3个脑叶32例,波及一侧大脑半球8例。

以大脑中动脉供应范围梗塞为主者27例,大脑前动脉供血范围梗塞为主者7例,大脑后动脉供应范围为主者6例。

本组病例中,同侧脑室均有不同程度受压变小或闭塞,中线结构移位>1cm26例,<1cm14例。

1.3 手术方法:40例患者均采用气管插管全身麻醉,行梗塞侧额颞顶部标准外伤大骨瓣去骨瓣减压术,沿颞肌边缘分离颞肌,避免损伤颞肌深动脉,保护颞肌瓣血供,骨瓣均大于12cm×12cm,咬除颞骨和蝶骨嵴外1/3使骨窗边缘向下达到中颅窝底,于骨窗边缘悬吊硬膜以防硬膜外血肿,星形剪开硬脑膜,无论脑膨出是否严重,均不缝合硬膜,将颞肌瓣直接贴附于脑表面,直接缝合帽状腱膜及头皮。

·临床研究·标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤的临床疗效观察(附28例报告)赵斌,李树德,王彦君,唐早德,包海清,李刚,王贵子(甘肃省陇南市武都区第一人民医院脑系科,甘肃陇南746000)摘要:目的探讨标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤的临床疗效。

方法我们从2009年至2011年对28例重型颅脑损伤(其中GCS评分:6-8分22例、3-5分6例),全部采用美国标准大骨瓣开颅术,骨窗约12ˑ15cm,顶部钻孔距中线约1.5cm,额部距眶上约3cm颞部止于颧弓。

同时于术中切开小脑幕松解颞叶钩回疝。

结果患者存活24例(85.7%),采用GOS评判预后:良好12例(42.9%),中残6例(21.4%),重残5例(17.9%),植物人1例(3.6%),死亡4例(14.2%)。

结论标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤可明显降低死亡率。

关键词:标准大骨瓣减压术;重型颅脑损伤中图分类号:R651.15文献标识码:B我院自2008年至2011年采用标准大骨瓣减压术治疗的重型颅脑损伤28例取得满意的效果,现报告如下:1资料与方法1.1一般资料重型颅脑损伤患者28例,男19例女9例年龄16-72岁,平均44岁受伤原因:车祸8例,打击伤6例,坠落伤14例血肿部位:额顶颞部12例,顶枕部10例,额颞部6例。

入院时GCS评分,6-8分22例,3-5分6例,单侧瞳孔散大18例,双侧瞳孔散大6例,瞳孔正常4例。

CT 检查:单纯急性硬膜外血肿6例,急性硬膜下血肿合并脑挫裂伤8例,单纯急性硬膜下血肿10例,急性硬膜外血肿合并脑挫裂伤4例。

脑室明显受压变形,中线结构移位>0.5cm,环池受压18例,中线结构移位>1cm4例。

1.2受伤后1h内手术13例,2h内手术10例3-5h内手术5例。

1.3手术方法采用美国标准大骨瓣开颅术的开颅:全麻满意后,头偏向健侧约45ʎ或取侧卧位患侧向上,手术切口开始于颧弓上耳屏前1cm向耳廓上方沿发际缘向后至乳突上级向上方延伸至颅骨中线,之后沿正中线向前至前额发际内,皮翻向前下,约1.5cm左右开一骨窗约12ˑ15cm大小,顶部骨瓣钻孔离中线约你1.5cm,额部距眶上2-3cm,颞部止于颧弓,采用游离骨瓣,保护好颞肌及颞肌筋膜。

32学术研讨双额大骨瓣减压手术治疗脑外伤后难治性弥漫性脑月中胀的临床效果郑艳明(大庆油田总医院黑龙江大庆163000)【摘要】目的:研究分析对脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者在临床中行双额大骨瓣减压手术进行治疗的临床效果。

方法:择取在2016年12月至2017年10月到我院就诊的40例脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者,随机划分为20例甲组、20例乙组,甲组接受保守方式治疗,乙组行双额大骨瓣减压手术治疗,统计治疗前后颅内压变化情况以及治疗后随访半年预后情况,并进行评价与对比。

结果:在治疗前组间比较颅内压情况(P>0.05);治疗后,乙组颅內压改善情况显著优于甲组(P〈0.05)o随访半年,乙组预后情况显著优于甲组(P〈0.05)。

结论:在临床中对于脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者而言,选择双额大骨瓣减压手术进行治疗的效果较保守治疗方式理想,具有可观的推广价值。

【关键词】难治性弥漫性脑肿胀;双额大骨瓣减压手术;脑外伤引言在临床中,颅脑损伤属于全身性创伤,在临床中具有较高的发生几率以及病残率⑴。

颅脑损伤很容易导致出现难治性弥漫性脑肿胀,如果病情严重,在较短的时间内便会出现脑组织肿胀等不良现象,颅内压会出现持续性的升高现象,从而严重影响了生命健康。

因此.对于脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者而言,需要尽早且科学的采取措施进行治疗,临床中常见的治疗方式有保守治疗方式、手术治疗方式,但是其治疗原则均是降低颅内压为分析双额大骨瓣减压手术的治疗效果,本文就特定时间到我院就诊的难治性弥漫性脑肿胀患者开展研究,报告如下。

1资沾方法1.1一般资料取在2016年12月至2017年10月到我院就诊的40例脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者.随机划分为20例甲组、20例乙组。

甲组中男性、女性例数比为11:9.年龄收集范围33〜70岁,平均年龄(56.84±6.84)岁;乙组中男性、女性例数比为12:8,年龄收集范围30-70岁,平均年龄(56.83±6.86)岁,组间多项基线资料对比分析(P>0.05)o1.2方法所选择研究对象均接受镇静、水电解质平衡、营养支持等常规对症治疗,并以此作为基础。

标准大骨瓣减压手术的适应症、手术规范及注意事项标准大骨瓣减压手术的适应症、手术规范及注意事项――对于有绝对手术适应证的颅脑损伤患者,实施正确的手术方案是控制病情、保存和恢复神经功能、提高生存质量、挽救患者生命的重要治疗环节。

一、标准大骨瓣减压手术相对于传统减压手术的优势:重型颅脑损伤常因颅内血肿挤压、创伤后或术后脑水肿加重,合并严重的颅内高压,病死率高达42%—70 %。

急诊开颅手术是国内外对重型颅脑损伤病人常用的治疗措施,是治疗重型颅脑损伤的最主要的方法,但疗效并不理想。

小骨窗及传统的额颞瓣、颞顶瓣或颞肌下减压骨窗难以明确出血来源,不能充分暴露额极、颞极以及颅底,难以彻底清除坏死脑组织及对出血来源的止血,同时由于减压不充分,会导致恶性脑水肿、脑膨出,脑组织嵌顿而死亡。

一直以来对于外伤标准大骨瓣减压术的疗效存在争论,但最近国内有Meta分析结果显示:标准外伤大骨瓣(STC)组病死率低于有限骨瓣(LC)组;STC组的有效生存率和存活率均优于LC组,STC组病人颅内压下降速度和程度优于LC组;但两组常见术后并发症发生率无明显差异。

标准外伤大骨瓣开颅手术(Standard Trauma Craniotomy),能清除约95%单侧幕上急性颅内血肿,比常规开颅减压术具有如下优点:①暴露范围广,骨窗位置低,直视下可对额、颞、顶叶及前、中颅窝的挫伤组织和血肿进行清除和术中止血。

②减压充分,由于骨窗范围前达额骨颧突,下缘达颧弓,颞鳞部和蝶骨嵴外1 /3被咬除,消除了脑肿胀对侧裂血管、大脑凸面静脉的压迫,可促进血液回流,减轻脑膨出,达到充分外减压目的。

③必要时切除额极、颞极充分内减压,使颅内组织有较大的代偿空间,有助于缓冲颅内压增高,顺利度过脑水肿高峰期。

④避免因骨窗较小造成术后脑组织在骨窗处嵌顿、坏死。

二、外伤标准大骨瓣减压手术的适应证:其手术适应证不统一。

多数学者认为,首先具有幕上血肿的手术指征,再加上下面两种情况:①有明显意识障碍,伴有瞳孔开始变化的严重对冲性颅脑损伤;②术前CT显示脑挫伤、脑水肿严重,中线移位>0. 5 cm以及侧裂池、脑基底池压窄、消失,或侧裂池、第三脑室压窄消失。

就宜行标准大骨瓣开颅手术,若颅内压力较高时,可同时行去大骨瓣减压。

三、外伤标准大骨瓣减压手术方法:①切口:手术切口开始于颧弓上耳屏前1cm (注意尽量保留颞浅动脉主干),于耳廓上方向后上方延伸至顶骨正中线,然后沿正中线向前至前额部发际下,部分额叶损伤严重患者可延伸至眉间(见附图)o②骨瓣:采用游离骨瓣或带颞肌骨瓣,顶部骨瓣必须旁开正中线矢状窦2〜3cm o骨窗下缘尽量平前颅底及中颅底,故颅底的打孔尤为重要;第一孔要打在额骨颧突后方(关键孔),第二孔为额结节下并尽量靠近中线,第三孔在耳前尽量靠颞底,其余3〜4孔均沿着切口打即可。

颅底近蝶骨嵴处尽量向颞底扩大骨窗。

③清除硬脑膜外血肿。

④切开硬脑膜:从颞前部开始切开硬脑膜,再作“T字弧形切开硬脑膜,并悬吊硬膜。

硬脑膜切开后可以暴露额叶、颞叶、顶叶、前颅窝和中颅窝。

⑤清除硬脑膜下血肿、脑内血肿,彻底止血。

⑥减张缝合硬脑膜,逐层缝合手术切口。

四、手术注意事项:⑴尽量缩短术前时间是救治的关键,记住黄金1小时” 颅脑损伤后造成患者的占位效应,其脑细胞缺血、坏死后刺激脑血管,造成脑血管痉挛和脑灌注不足等。

病灶区血流量逐渐减少,其减少到一定程度时,患者脑细胞线粒体功能衰竭,ATP生成减少,钠泵功能衰竭,造成过量的水和钠在患者脑细胞内积聚,进一步加重患者的脑水肿程度。

如早期及时实施大骨瓣开颅手术,则可以及时清除患者的颅内血肿及部分失活的脑组织,并可以阻断颅脑损伤病理过程的发生。

⑵骨瓣要足够大,通过扩大颅腔容积而达到降低颅内压的目的。

⑶骨瓣需要尽量靠前,并咬除蝶骨嵴,清除额叶、颞叶的血肿和肿胀坏死组织,充分缓解侧裂区血管的压力,减轻脑的回流障碍。

⑷骨窗下缘尽量平中颅底,暴露颞底,解除侧方脑组织对脑干的压迫。

还可清除中颅窝的出血,减轻蛛血对Willis动脉环的刺激,减少血管痉挛、减轻脑水肿。

有学者认为,减压窗下缘距离颅底的距离比骨窗的大小更有意义。

⑸可用骨膜、筋膜或神经补片,尽一切可能缝合硬脑膜。

缝合硬脑膜的理由:a 防止术后硬脑膜外渗血进入蛛网膜下腔;b减少术后大脑皮层与皮下组织的粘连;c减少术后脑脊液漏;d减少术后硬脑膜下脑内感染;e防止脑组织从切口膨出,避免脑组织切口疝形成;f减少术后外伤性癫痫发生率。

(6)开骨瓣时开始使用甘露醇,病情危急先切开骨孔处脑膜放出积血;翻开骨瓣后可行过度换气,再切开硬脑膜,边清创边悬吊硬脑膜。

五、主要并发症的发生原因与预防处理原则:近期主要有局部脑水肿加重、脑膨出、颅内出血、脑梗死等;后期可有脑脊液漏、颅内感染、积液、脑积水、脑萎缩、癫痫等。

1、脑膨出。

急性脑膨出发生原因:急性脑肿胀是颅脑损伤术中产生急性脑膨出的主要原因,对冲伤时所产生的外力(尤其是旋转性外力产生的剪应力)使桥脑蓝斑核、中脑网状结构、丘脑和下丘脑的血管运动中枢受损,导致脑血管自动调节功能丧失后麻痹,当剪开硬脑膜清除血肿后,脑血管外压力突然消失,迅速引起急性脑血管扩张,脑血流量和血容量增加,产生急性脑组织膨出。

迟发性颅内血肿是术中急性脑膨出的另一重要原因。

严重对冲性颅脑损伤、脑挫裂伤,常造成脑内小血管及桥静脉的损伤,术前因颅内高压尚未形成血肿,当手术减压后,因压力填塞效应突然减轻或消除,原已破损的小血管和板障可迅速出血,同时,丧失自主调节功能的小血管也会因血管内外压力差的增高而破裂出血,产生迟发性血肿而引起脑膨出。

术中急性脑膨出的预防及处理:⑴采取多点硬脑膜开窗法(multiple fenest ratio ns of the dura,MDF) 切开硬脑膜,国内学者称为硬脑膜网格成形。

MDF有以下优点:(1)由于硬脑膜的多点开窗,扩大了颅腔的容积,从而缓解颅内压,改善脑组织移位对脑干的压迫;(2)硬脑膜逐步打开,减压缓慢,避免了颅压骤降引起的急性脑膨出;(3)由于硬脑膜部分覆盖脑组织表面,增加了脑表面受力面积,减轻骨窗缘对脑表面的直接挤压,有利于静脉回流,避免了脑组织在骨窗嵌顿、坏死的发生;(4)网状硬膜的存在能够引流硬膜下血性脑脊液;(5)操作简便,缩短手术时间。

该法最大的问题是,是否会带来硬膜未缝合的副作用?⑵用有限渐次减压法:①硬脑膜采用多点分散小口切开并清除血肿,在脑挫裂伤处扩大硬脑膜切口,清除挫伤灶并止血;②清除血肿后,如脑组织逐渐向外膨出,较短时间内硬脑膜出现一定张力,此时可以初步诊断术中脑膨出已经发生,不再按照常规方法敞开硬脑膜,采用特殊的人工硬脑膜减张修补法: 6 cm x 8 cm人工硬脑膜剪开为3 cm x 8 cm两块。

距离骨窗边缘1.5 cm的硬脑膜上每隔0.5 cm 切开0 . 5 cm长的小口,形成一条马蹄形的不连续切开线。

将条状人工硬脑膜的一侧和硬脑膜小口的外缘分点缝合结扎,人工硬脑膜的另一侧和小口的内缘缝合留线暂不结扎。

从缝合的起始部开始,每剪开一个小口间的硬脑膜桥,将相应部位的缝合线结扎。

完成硬脑膜减张修补后脑组织向外膨出呈山峰状,充满经扩大后的硬膜下腔。

③此时骨窗边缘预留的硬脑膜环对脑组织出现明显的嵌顿,必须垂直于骨窗边缘分点切开硬脑膜环进行松解。

④术后及时复查CT,观察颅内有无迟发性血肿的出现,及时评判手术减压的效果,决定是否进行对侧去骨瓣减压。

⑶控制性逐级适度开瓣减压术:切开头皮后,先在颞部颅骨钻孔,切开硬膜,放出部分硬膜下积血,施行第1步减压。

再开约10 cm x 10 cm骨窗,视脑搏动情况,逐渐将骨窗按12 cm x 12 cm、12 cm x 14 cm咬大,注意咬除蝶骨嵴,下平颅底。

视血肿或脑挫伤严重处对应切开硬脑膜,如血肿或挫伤坏死脑组织清除后,脑搏动仍不理想或有脑膨出倾向,即将头皮缝合,送头颅CT检查,确认无迟发血肿再施行对侧减压(有迟发血肿者施行血肿清除),最后视脑搏动情况决定硬膜切开范围或是否行内减压,内减压区域首先考虑非优势半球的哑区。

硬脑膜常规悬吊及减张缝合。

手术后如脑搏动良好,可考虑还纳一侧额骨瓣。

此法为大骨瓣开颅,但是以开小硬膜窗口显露逐步进行清创、减压术。

术后脑膨出:多由颅内压增高所致,甚至是手术操作不规范如硬脑膜未缝合、切口缝合不严密、去骨瓣面积过小等所致。

可采用加大去骨瓣区骨窗、行双侧去大骨瓣、扩大硬膜腔减张缝合等降低其发生率。

2、术后颅内出血。

发生原因:术后手术部位再出血与术中止血不彻底、术后血压控制、凝血功能改变等因素有关。

开颅术后颅内压降低、术中脑脊液大量流失是导致对侧血肿的最主要原因,而去大骨瓣减压术后这种改变更为显著且迅速,所以继发对侧血肿的风险也相应增加,部分患者减压对侧术前即存在原发性损伤,而手术操作可能导致这些损伤进一步发展而形成较大的颅内血肿。

预防及处理方法:术中应彻底清除挫伤脑组织来降低颅内血肿的发生率。

术中避免颅内压迅速下降,可较少减压对侧的再出血。

发生急性脑膨出时,要警惕术中再出血,术后立即复查头颅CT,进行必要的同侧脑实质内甚至对侧开颅探查。

并在术后24 h内再次复查。

由于术后颅内出血预后较差,建议采取积极的手术,特别是对于远隔部位的再出血,一旦发现,除少数血肿量较小外均应及时再次开颅清除血肿。

3、脑脊液漏和颅内感染。

发生原因:去大骨瓣减压后脑脊液切口漏与术中头皮及皮下缝合不严密、切口处张力过高、负氮平衡等原因导致切口愈合困难有关。

术后脑脊液切口漏最大的危险在于潜在的颅内感染。

预防及处理方法:为防止术后脑脊液切口漏,术中应行硬脑膜减张缝合并且严密缝合皮下帽状腱膜及头皮;对于术后脑脊液切口漏的患者可先行漏口清创缝合术;对于缝合后仍然存在脑脊液漏者,可行腰大池置管脑脊液引流术。

4、硬脑膜下积液。

发生原因:术后硬脑膜下积液与术中脑组织移位、硬脑膜缝合不严密等有关,也可能系颅脑创伤致蛛网膜撕裂,脑脊液经蛛网膜瓣样裂口进入硬脑膜下腔不能返流引起。

减压对侧的硬脑膜下积液,其形成原因还要加上减压术造成的颅内压力梯度骤变。

预防及处理方法:(1)硬脑膜减张缝合有助于减轻去骨瓣减压对脑脊液循环的影响,避免脑组织的过度移位。

⑵脑水肿的高峰期过后,用绷带包扎有助于防止脑组织的过度移位和脑膨出,从而有助于降低硬脑膜下积液的发生率。

⑶大部分硬脑膜下积液保守治疗得以痊愈,当积液有明显的占位效应并造成中线移位时,应当及时考虑手术治疗,常规的方法有钻孔引流、分流手术甚至骨瓣开颅积液清除术。

早期颅骨修补术对于缓解硬脑膜下积液是安全有效的。

5、外伤性脑积水。

有蛛网膜下腔出血就有可能发生脑积水,是颅脑创伤常见的并发症。

有文献报道硬脑膜未缝合者脑积水发生率明显升高。

因此,去大骨瓣减压术后需封闭硬脑膜,同时也可降低脑脊液漏颅内感染的发生率。