厌恶风险还是厌恶损失

- 格式:pdf

- 大小:122.01 KB

- 文档页数:2

损失厌恶名词解释

损失厌恶是指人们对于损失比对于等量的收益更为厌恶和敏感的心理倾向。

在经济学中,损失厌恶是风险偏好的一种表现形式。

具体来说,损失厌恶意味着人们更倾向于避免损失,而不是追求同等数量的收益。

这意味着当人们面临决策时,他们更加关注潜在损失,并愿意为了避免损失而付出更大的代价。

损失厌恶主要归因于人类的心理特征和决策过程中的偏见。

研究显示,人们往往对于损失的感受要强于同等数额的收益,即损失的痛苦感远远超过了收益带来的快乐感。

这种心理现象会导致人们通常更为保守、谨慎,更趋向于避免潜在的损失。

损失厌恶现象在金融和投资决策中非常常见。

例如,投资者更倾向于保守型投资,因为他们害怕损失资金。

此外,这种心理倾向也会影响人们在其他领域的决策,如医疗决策、购买决策等。

了解损失厌恶可以帮助我们更好地理解人们的决策行为和决策过程中的偏见。

在实际应用中,可以利用这种心理现象,设计更具吸引力和有效性的激励措施,以及更好地管理风险和损失。

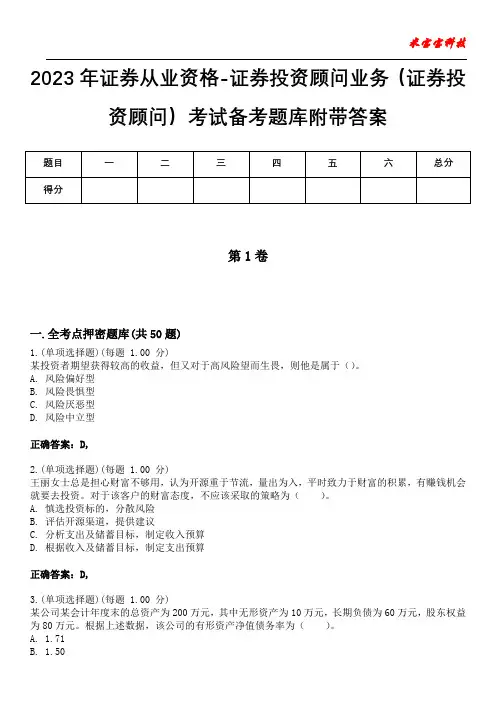

2023年证券从业资格-证券投资顾问业务(证券投资顾问)考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)某投资者期望获得较高的收益,但又对于高风险望而生畏,则他是属于()。

A. 风险偏好型B. 风险畏惧型C. 风险厌恶型D. 风险中立型正确答案:D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为入,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。

对于该客户的财富态度,不应该采取的策略为()。

A. 慎选投资标的,分散风险B. 评估开源渠道,提供建议C. 分析支出及储蓄目标,制定收入预算D. 根据收入及储蓄目标,制定支出预算正确答案:D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)某公司某会计年度末的总资产为200万元,其中无形资产为10万元,长期负债为60万元,股东权益为80万元。

根据上述数据,该公司的有形资产净值债务率为()。

A. 1.71B. 1.50C. 2.85D. 0.85正确答案:A,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于证券投资基本分析与技术分析,下列说法中,正确的有()。

Ⅰ. 技术分析法和基本分析法分析股价趋势的基本点是不同的Ⅱ. 基本分析劣于技术分析Ⅲ. 基本分析法很大程度上依赖于经验判断Ⅳ. 技术分析法的基点是事后分析A. Ⅰ、Ⅱ、ⅣB. Ⅱ、ⅢC. Ⅰ、Ⅲ、ⅣD. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正确答案:C,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)货币随着时间的推移而发生的增值是()。

A. 货币期末价值B. 货币将来价值C. 货币时间价值D. 货币投资价值正确答案:C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)公司分红派息一般程序是( )。

Ⅰ、董事会根据公司的盈利水平和股息政策确定股利分派方案,提交股东大会和主管机关审议Ⅱ、证券交易所根据审议的结果向社会公告分红派息方案,并规定股权登记日Ⅲ、发行公司所在地的股权登记机构按分红派息方案向上市公司收取红股和现金股息Ⅳ、董事会根据审议的结果向社会公告分红派息方案,并规定股权登记日A. Ⅰ、Ⅱ、ⅢB. Ⅰ、Ⅲ、ⅣC. Ⅱ、Ⅲ、ⅣD. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正确答案:B,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)目前我国接近完全垄断市场类型的行业包括( )Ⅰ.煤气公司等公用事业Ⅱ.某些资本、技术高度密集型行业Ⅲ.稀有金属矿藏的开采Ⅳ.计算机及相关设备制造业A. Ⅰ、ⅣB. Ⅰ、Ⅱ、ⅢC. Ⅰ、Ⅲ、ⅣD. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正确答案:B,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)如果一个行业产出增长率处于负增速状态,可以初步判断该行业进入()阶段。

短视损失厌恶(myopic loss aversion,MLA)[编辑]短视损失厌恶概述短视损失厌恶(myopic loss aversion,MLA)理论最早由Benartzi和Thaler提出,该理论构建于“预期理论(prospect theory)”与“心理账户mental accounting)”这两个行为金融理论的基础之上,对应地内化了“损失厌恶”和“短视”这两种投资者的行为特征。

Benartzi和Thaler认为,如果损失厌恶的投资者不去频繁评估他们的投资绩效,则他们会更愿意承担风险,即评估期越长,风险资产越有吸引力,风险溢价也就越低。

然而,现实的客观和主观因素导致投资者的评估期总是有限的。

例如,从客观因素来讲,资产收益的概率分布并不是长期稳定不变的,有时甚至还会发生破产、财务危机等巨变,投资者需要根据所获取的信息重新评估资产收益概率分布的变化,以调整投资决策。

这样,资产收益的概率分布的稳定性以及可获取信息的频率(如年报等定期报告)就会影响投资者的评估期。

此外,投资者的消费计划、风险偏好等主观因素也会影响其自身的评估期选择。

在这种情况下,MLA理论能够对投资者的行为予以合理的解释。

1999年2月,以色列最大的共同基金管理人Hapoalim银行宣布改变其披露政策,将每月披露一次业绩改为每三个月披露一次。

这样就使得那些依赖从银行获得业绩信息的投资者获取信息的频率下降,从而使投资者更愿意持有其基金。

银行的理由是“投资者不应该被偶然的价格下跌所惊扰J。

这也成为MLA理论的一次实践应用。

[编辑]MLA理论的基础(一)预期理论多年以来,预期效用理论受到了众多悖论的冲击,建立一套更符合实际的效用理论成为研究的焦点。

Kahneman和Tversky在心理实验的基础上,打破了预期效用理论的框架,提出了一套全新的理论——预期理论,解释不确定状态下,个人的偏好选择问题。

实验发现:投资者在收益部分呈现出风险厌恶,在损失部分呈现出风险寻求;人们往往忽略各种可能性中共同的部分,而去关注它们之间的差异;对客观发生概率较高的事件,人们赋予的主观概率会偏高,而对于客观概率较低的事件,人们赋予的主观概率则偏低。

![风险厌恶系数[1]](https://uimg.taocdn.com/1f0e71ed58fb770bf68a550f.webp)

管理决策中的风险偏好与风险规避在管理决策中,风险是一个无法避免的因素。

无论是企业经营还是个人生活,都会面临各种各样的风险。

在面对风险时,人们的态度可以大致分为两种:风险偏好和风险规避。

本文将探讨管理决策中的风险偏好与风险规避的概念、原因以及对决策结果的影响。

风险偏好是指个体或组织在面对不确定性时,更倾向于选择可能存在较高风险但回报也更高的选项。

这种偏好可能源于个体对自身能力的过度自信,或是出于对潜在回报的渴望。

相反,风险规避是指个体或组织在面对不确定性时,更倾向于选择可能存在较低风险但回报也较低的选项。

这种规避可能是由于对潜在损失的担忧,或是出于对稳定性的追求。

那么,为什么会出现风险偏好和风险规避的现象呢?首先,个体或组织的风险偏好与其风险承受能力有关。

如果一个人或一个企业有足够的资源和能力来承担风险,那么他们更可能倾向于冒险,追求更高的回报。

相反,如果一个人或一个企业的资源和能力有限,他们更可能选择规避风险,以保护自己免受潜在的损失。

其次,个体或组织的风险偏好和风险规避还受到心理因素的影响。

心理学研究表明,人们在面对潜在损失时往往更加敏感,比对潜在回报更加厌恶。

这种心理现象被称为“损失厌恶”。

因此,当个体或组织面临两种选择,一种可能带来较高回报但也存在较高风险,另一种可能带来较低回报但也存在较低风险时,他们更可能选择规避风险,以避免潜在的损失。

在管理决策中,风险偏好和风险规避对决策结果有着重要的影响。

风险偏好可能导致个体或组织过度冒险,选择高风险高回报的选项。

虽然这种决策可能带来较大的回报,但也存在较大的风险。

如果风险发生,个体或组织可能面临巨大的损失。

相反,风险规避可能导致个体或组织选择低风险低回报的选项,以保护自己免受潜在的损失。

虽然这种决策可能较为保守,但也意味着较低的回报。

因此,在管理决策中,个体或组织需要在风险偏好和风险规避之间取得平衡。

他们需要仔细权衡风险与回报之间的关系,并根据自身的资源和能力做出合理的决策。

投资学中的投资者行为分析投资者行为是投资学中一个重要的研究领域,它探讨了投资者在投资决策过程中的心理和行为特征。

了解投资者行为对于投资者和市场参与者来说至关重要,因为它可以帮助我们更好地理解市场的运作和投资决策的影响。

一、认知偏差在投资者行为分析中,认知偏差是一个重要的概念。

认知偏差是指投资者在信息处理和决策过程中,由于主观认知和心理偏见的影响,做出了与理性决策相悖的选择。

例如,过度自信是一种常见的认知偏差。

过度自信的投资者往往高估自己的能力和知识,导致过度交易和过度承担风险。

这种行为可能会导致投资者在市场中蒙受巨大的损失。

二、羊群效应羊群效应是指投资者在决策过程中受到其他投资者行为的影响,从而导致跟随大众的投资决策。

这种行为可能会导致市场的过度波动和投资者的集体错误。

羊群效应在股票市场中尤为明显。

当市场上的股票价格上涨时,投资者往往会跟随买入,希望能够获得高额回报。

然而,当市场出现下跌时,这些投资者又会纷纷抛售,导致市场的进一步下滑。

这种行为使得市场波动更加剧烈,投资者也容易受到情绪的影响而做出错误的决策。

三、损失厌恶损失厌恶是指投资者对于损失的敏感程度高于对于同等额度的收益的敏感程度。

这种心理现象使得投资者在决策过程中更加保守,更加倾向于避免风险。

损失厌恶可能导致投资者在市场中错失一些机会。

当股票价格下跌时,投资者往往会过度担心进一步的损失,而不愿意继续持有股票。

这种行为可能会导致投资者在市场底部卖出,并错过了后续的上涨机会。

四、心理账户心理账户是指投资者在投资决策中将不同的资金划分为不同的账户,并对不同账户的收益和损失有不同的心理反应。

这种行为可能会导致投资者在决策过程中做出非理性的选择。

例如,投资者可能会将股票账户和债券账户视为两个独立的账户,对于两个账户的收益和损失有不同的心理反应。

当股票账户亏损时,投资者往往会更加保守,而当债券账户盈利时,投资者可能会更加冒险。

这种行为可能导致投资者在资产配置上做出错误的决策。

短视损失厌恶短视损失厌恶(myopic loss aversion,MLA)[编辑]短视损失厌恶概述短视损失厌恶(myopic loss aversion,MLA)理论最早由Benartzi和Thaler 提出,该理论构建于“预期理论(prospect theory)”与“心理账户mental accounting)”这两个行为金融理论的基础之上,对应地内化了“损失厌恶”和“短视”这两种投资者的行为特征。

Benartzi和Thaler认为,如果损失厌恶的投资者不去频繁评估他们的投资绩效,则他们会更愿意承担风险,即评估期越长,风险资产越有吸引力,风险溢价也就越低。

然而,现实的客观和主观因素导致投资者的评估期总是有限的。

例如,从客观因素来讲,资产收益的概率分布并不是长期稳定不变的,有时甚至还会发生破产、财务危机等巨变,投资者需要根据所获取的信息重新评估资产收益概率分布的变化,以调整投资决策。

这样,资产收益的概率分布的稳定性以及可获取信息的频率(如年报等定期报告)就会影响投资者的评估期。

此外,投资者的消费计划、风险偏好等主观因素也会影响其自身的评估期选择。

在这种情况下,MLA理论能够对投资者的行为予以合理的解释。

1999年2月,以色列最大的共同基金管理人Hapoalim银行宣布改变其披露政策,将每月披露一次业绩改为每三个月披露一次。

这样就使得那些依赖从银行获得业绩信息的投资者获取信息的频率下降,从而使投资者更愿意持有其基金。

银行的理由是“投资者不应该被偶然的价格下跌所惊扰J。

这也成为MLA理论的一次实践应用。

[编辑]MLA理论的基础(一)预期理论多年以来,预期效用理论受到了众多悖论的冲击,建立一套更符合实际的效用理论成为研究的焦点。

Kahneman和Tversky在心理实验的基础上,打破了预期效用理论的框架,提出了一套全新的理论——预期理论,解释不确定状态下,个人的偏好选择问题。

实验发现:投资者在收益部分呈现出风险厌恶,在损失部分呈现出风险寻求;人们往往忽略各种可能性中共同的部分,而去关注它们之间的差异;对客观发生概率较高的事件,人们赋予的主观概率会偏高,而对于客观概率较低的事件,人们赋予的主观概率则偏低。

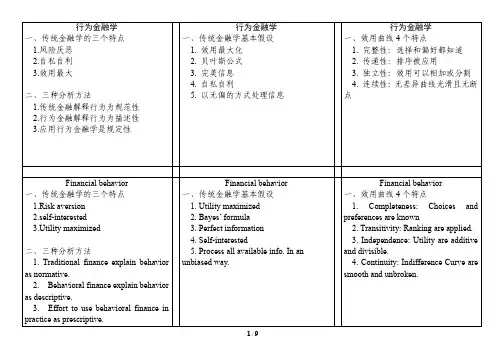

行为金融学八大现象概述行为金融学是对投资者决策和市场行为进行研究的领域,通过揭示人类行为中的心理和认知偏差,解释金融市场中出现的一系列现象。

在行为金融学中,有八大现象广为人知,本文将详细探讨这些现象,并分析其对市场和投资者的影响。

1. 奇异短视1.1 现象描述奇异短视是指投资者在评估长期投资时往往过分关注短期波动和即时收益,而忽视长期价值和风险。

1.2 影响•投资者过分追求短期利益,导致不理性的投资决策。

•忽视长期价值和风险,容易受到市场噪音和情绪波动的影响。

•长期资产配置不合理,错失长期投资收益。

1.3 克服方法•建立长期投资观念,关注基本面和长期价值。

•设定长期投资目标,避免被短期市场波动左右。

•分散投资风险,进行合理的资产配置。

2. 过度自信2.1 现象描述过度自信是指投资者常常高估自己的能力和预测能力,过分自信地进行投资决策。

•过度自信导致投资者过于激进,盲目追求高风险高回报。

•高估自身能力,低估市场风险,容易出现投资损失。

•过度自信还可能导致忽视他人的建议和意见,增加错误决策的可能性。

2.3 克服方法•保持谦虚,意识到自己的局限性和不确定性。

•建立科学的投资方法和策略,避免凭主观感觉进行决策。

•寻求他人的建议和意见,避免孤立决策。

3. 损失厌恶3.1 现象描述损失厌恶是指投资者对损失的反应强于对收益的反应,对于避免损失的需求高于追求收益。

3.2 影响•损失厌恶导致投资者偏好保守的投资策略和风险规避。

•高风险的投资机会被忽视,影响投资组合的多样化和收益。

•在决策中容易受到情绪的影响,做出不理性的选择。

3.3 克服方法•认识到损失厌恶的影响,理性对待风险和收益。

•分散投资风险,进行合理的资产配置。

•设定适当的风险容忍度,平衡风险和收益。

4. 核心人群效应4.1 现象描述核心人群效应是指投资者在做出决策时会受到他人的行为和意见的影响,容易出现从众行为。

•投资者容易受到市场情绪的影响,产生投资决策的集体行为。

风险厌恶与风险资产的最优组合风险厌恶程度可以通过投资者的风险偏好来衡量。

风险厌恶程度高的投资者往往愿意选择较低风险的资产,而风险厌恶程度低的投资者则更愿意选择高风险高回报的资产。

为了找到最优的投资组合,投资者可以利用资本资产定价模型(CAPM)来衡量风险与收益之间的关系。

根据CAPM模型,风险厌恶程度高的投资者往往会更多地选择无风险资产,因此最优组合中的风险资产比例较低。

而风险厌恶程度低的投资者则会选择更多的风险资产,以追求更高的回报。

这意味着在最优组合中,风险资产的比例较高。

然而,最优组合不仅仅取决于风险厌恶程度,还要考虑其他因素,如预期收益率、资产相关性等。

投资者应综合考虑这些因素,以制定适合自己的最优投资组合。

另外,投资者也可以通过分散投资来降低投资组合的整体风险。

这意味着将资金投入到多个不同的资产或资产类别中,以分散风险并提高整体回报。

总之,风险厌恶与风险资产的最优组合是一个复杂的问题,需要综合考虑投资者的风险偏好、相关因素和分散投资等因素。

投资者应该根据自己的情况和目标来选择最适合自己的投资组合。

在资产配置和投资决策过程中,风险厌恶是一个重要的考虑因素。

风险厌恶程度越高,投资者愿意承受的风险也就越低,更倾向于选择较低风险的资产。

相反,风险厌恶程度较低的投资者则更愿意承担较高的风险,以追求更高的回报。

在构建最优投资组合时,投资者不仅要考虑自身的风险厌恶程度,还需评估资产的风险特性和预期收益。

通常情况下,市场上的资产可以被分为无风险资产和风险资产。

无风险资产通常是指国债或其他政府支持的债务工具,由于政府的信用背书,其违约风险较低。

风险资产则包括股票、债券、房地产等,由于市场波动和经济因素的影响,其回报存在较高的不确定性。

投资者根据自身的风险偏好和投资目标可以选择不同比例的无风险资产和风险资产来构建自己的投资组合。

以低风险厌恶程度的投资者为例,他们可能更愿意选择高风险资产,并倾向于寻求较高的回报。

心理学如何解释人们对风险的态度风险在人们的生活中无处不在,无论是经济投资、健康选择还是日常决策,我们都会面临各种风险。

然而,每个人对风险的态度可能存在差异,有些人更为谨慎,有些人则更愿意冒险。

心理学提供了一些解释人们对风险态度的理论和观点。

本文将从心理学的角度,探讨人们对风险的态度,并深入探讨其背后的心理机制。

一、心理阈值理论心理阈值理论认为,人们对风险的态度是由他们的阈值决定的。

这个阈值用于衡量个体愿意承担风险的程度。

根据心理阈值理论,人们对风险的态度可以分为风险规避型和风险趋避型。

1. 风险规避型风险规避型的人更加倾向于避免风险,他们对可能的损失更为敏感。

他们更倾向于选择安全和稳定的选项,即使潜在收益可能较小,也不会轻易冒险。

这种态度常见于那些注重经济安全、偏好稳定的人群。

2. 风险趋避型相反地,风险趋避型的人更愿意冒险和承担风险。

他们更加关注潜在的回报,愿意接受更大的风险以获取更高的回报。

这种态度在那些追求刺激和冒险的人中较为普遍。

二、损失厌恶理论损失厌恶理论认为,人们对风险的态度受到损失心理的影响。

具体而言,人们往往对损失产生的负面情绪比同等数额的获得产生的正面情绪更为敏感。

所以,他们更倾向于避免损失,而不是追求潜在的收益。

损失厌恶理论解释了为什么对于同等的风险,人们更愿意选择稳定的选项,以避免可能造成的损失。

这一理论也对经济决策中的投资行为有所解释,人们宁愿选择低风险的投资,即使潜在收益较小。

三、认知偏见的影响人们对风险态度的形成还受到认知偏见的影响。

认知偏见是指人们在决策过程中采用了某种主观判断,而不是完全基于客观信息。

以下是一些常见的认知偏见对风险态度的影响:1. 保守偏见保守偏见是指人们倾向于对新信息持怀疑态度,更偏向于使用既有的信息。

在风险决策中,这种偏见会导致人们更倾向于选择熟悉的选项,规避潜在的风险。

2. 信息偏见信息偏见是指人们在决策过程中只关注某些信息,而忽视其他重要的信息。

常绝对风险厌恶效用函数

常见的绝对风险厌恶效用函数是指人们对于不确定性事件的态度,根据这个函数,人们更倾向于避免潜在的损失,而不是追求潜在的收益。

这种风险厌恶的效用函数是经济学中常用的模型之一,它可以用来解释人们做出决策时的行为模式和策略选择。

根据这个模型,人们在面对风险时会按照一定的规律来做出选择,尽可能地避免潜在的风险和损失。

在实际应用中,绝对风险厌恶效用函数常常被用来评价金融产品的风险性和回报率,以及对投资者的影响。

同时,这个模型也可以用来设计风险管理和投资决策的策略,帮助人们更好地理解风险和收益之间的关系,从而做出更为明智的选择。

- 1 -。

一、马科维茨为何知行不一?20世纪50年代,美国兰德公司的一位年轻研究员曾经思考这样一个问题:自己到底应该把多少退休金用做股票投资,多少用于债券投资。

作为一名线性编程专家,他深知:“我应该计算出各种投资产品在以前的协方差系数,然后,再为自己确定一条有效边界。

但是,假如股市真像我预测的那样一路上扬,而我没有置身其中;或是股市像我预计的那样一路下挫,而我深陷其中不能自拔,那么,我肯定会悔恨不已。

我的目的无非就是要最大限度地减少未来的后悔,因此,我按5/5平分的原则,把全部投资平均分配在股票和债券上。

”这位研究员就是著名金融学家哈里·马科维茨(Harry Markowitz)。

哈里·马科维茨1927年8月24日出生于美国伊诺斯州的芝加哥,中学毕业后,进入芝加哥大学学习经济学,并成为了考尔斯经济委员会的一名学生会员,马科维茨毕业论文的研究方向是将数理方法应用于研究股票市场。

1952年,马科维茨的论文“资产组合选择” (Portfolio Selection)在《金融学报》(Journal of Finance)上发表,这篇论文中,马科维茨第一次给出了风险和收益的精确定义,通过把收益和风险定义为均值和方差,马科维茨率先将数理统计方法引入了资产组合选择的研究中。

由于马科维茨发展了一个概念明确的可操作的在不确定条件下选择投资组合的理论,而这一理论后来进一步演变成为现代金融投资理论的基础,并引发了金融学科的理论“大爆炸”!20世纪90年代,哈里·马科维茨因在金融学领域所做出的开创性贡献,而获得了诺贝尔经济学奖,获奖的原因归功于他在金融学领域所提出的但却始终未能运用到自己投资实践中的投资组合理论。

马科维茨的研究成果在今天被认为是金融计量学的理论先驱,被誉为“华尔街的第一次革命”。

可见,现实生活中真实的投资行为并非想象的那样完美,即便是诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨的投资行为,也并非如其学术理论那样完美无瑕。

行为经济学风险条件下的概率判断引言行为经济学是一个交叉学科,结合心理学和经济学的理论和方法,研究人们在做出决策时的行为模式和偏差。

在风险条件下,人们的判断和决策可能受到各种因素的影响,包括心理因素、社会因素和环境因素等。

本文将从行为经济学的角度出发,探讨在风险条件下进行概率判断的问题。

高风险决策中的心理因素在面临高风险决策时,人们的判断和决策可能受到自身心理因素的影响。

以下是几个常见的心理因素:1. 损失厌恶损失厌恶是指人们对损失的敏感程度大于对等值收益的敏感程度。

在概率判断中,人们往往更倾向于避免潜在的损失,而忽视可能的收益。

这种心理偏差可能导致人们低估高风险行为的概率。

2. 顺应性偏差顺应性偏差指人们往往受到周围环境和他人的影响,导致做出与大多数人一致的决策。

在高风险决策中,如果周围的人都倾向于选择某个选项,个体也更容易选择这个选项,而忽视自己的判断和概率计算。

这种偏差可能导致人们在高风险决策中的概率判断不准确。

3. 忽略基础率人们在进行概率判断时,往往会忽视基础率,而更多地依赖于个体经验和案例的信息。

在高风险决策中,个体容易受到个人经验和案例的影响,而忽视整体的基础率。

这种偏差可能导致人们对高风险行为的概率判断不准确。

社会因素对概率判断的影响除了个人心理因素外,社会因素也会对概率判断产生影响。

以下是几个常见的社会因素:1. 社会压力社会压力是指人们在做出决策时,受到社会期望和评价的影响。

在高风险决策中,如果社会期望和评价都倾向于选择某个选项,个体可能更容易选择这个选项,而忽视自己的判断和概率计算。

这种社会压力可能导致人们在高风险决策中的概率判断不准确。

2. 信息传播信息传播对人们的概率判断也有一定的影响。

在高风险决策中,如果人们接收到的信息倾向于强调某个选项的潜在收益,而忽视了相应的风险和概率信息,个体容易高估该选项的概率。

这种信息传播的偏差可能导致人们在高风险决策中的概率判断不准确。

3. 群体决策在高风险决策中,群体决策也可能对概率判断产生影响。

损失厌恶例题损失厌恶例题在金融投资领域,损失厌恶是指人们对损失的敏感程度远大于对同等规模的收益的欣喜程度。

这种心理现象在投资决策中起着重要的作用,因为它会影响人们对风险的态度和行为。

为了更好地理解损失厌恶,我们可以通过以下例题进行拓展:例题1: 小明在股票市场上购买了一只股票,最初投入了1000美元。

股票价格波动不定,一段时间后,小明的股票亏损了200美元。

此时,小明面临一个选择,要不要出售股票止损。

请问,根据损失厌恶的原理,小明更有可能会如何决策?根据损失厌恶原理,小明更有可能会选择继续持有股票,而不是出售止损。

这是因为小明已经承受了200美元的亏损,出售股票将使他正式确认这个损失,从心理上会感到更痛苦。

相比之下,如果他继续持有股票,他还保留了希望股票价格会反弹的可能性,这可以减轻他的痛苦感。

例题2: 王先生计划在房地产市场上投资一栋商业物业。

他对物业的市场前景感到非常乐观,预计未来几年价值将大幅增长。

然而,在购买物业后的第一年,市场发生了意外的经济危机,导致物业价值下跌了30%。

请问,根据损失厌恶的原理,王先生应该如何应对这个损失?根据损失厌恶原理,王先生可能会更倾向于不出售物业,而是继续持有。

尽管他面临了30%的价值损失,但出售物业将使他正式确认这个损失,从心理上会感到更痛苦。

另外,王先生可能仍然相信物业的长期价值,认为市场会恢复并使他从损失中重新获益。

这些例题展示了损失厌恶心理对投资决策的影响。

人们往往会采取更保守的态度,避免确认损失,而选择继续持有资产,希望未来能够弥补亏损。

这种行为可能导致投资者在面临风险时过于保守,错失了一些可能的收益机会。

为了克服损失厌恶心理对投资决策的负面影响,投资者可以通过多样化投资组合、制定明确的投资目标和风险承受能力等方式来降低风险,平衡损失与收益的关系。

此外,投资者还应该学会理性思考,不受情绪的左右,从长远的角度综合考虑投资决策的利弊。