控制系统的动态和静态性能指标

- 格式:ppt

- 大小:6.22 MB

- 文档页数:25

自动控制原理第二版自动控制原理是现代控制工程的基础课程,它涵盖了控制系统的基本概念、原理和方法,对于工程技术人员来说具有重要的理论和实践意义。

本文将从控制系统的基本概念、控制系统的分类、控制系统的性能指标、控制系统的稳定性分析、控制系统的校正和整定等方面进行介绍。

首先,控制系统是由控制器、被控对象和控制对象组成的。

控制系统的目标是使被控对象的输出与期望的参考输入信号相匹配,实现对被控对象的控制。

控制系统可以分为开环控制系统和闭环控制系统两种类型。

开环控制系统是指控制器的输出不受被控对象的影响,而闭环控制系统是指控制器的输出受到被控对象的反馈影响。

其次,控制系统的性能指标包括稳定性、动态性能和静态精度。

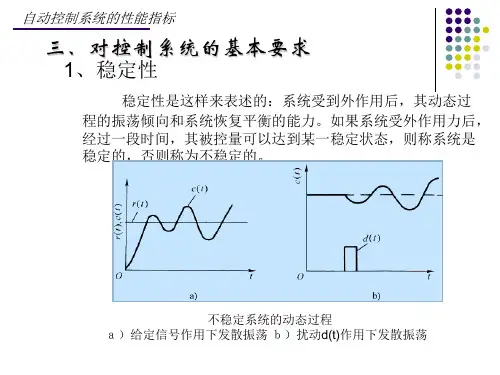

稳定性是指控制系统在受到干扰或参数变化时,能够保持稳定的特性。

动态性能是指控制系统对于输入信号的响应速度和振荡情况。

静态精度是指控制系统在稳态下对于输入信号的精确度。

控制系统的稳定性分析是控制系统设计的重要内容。

稳定性分析包括了判据、判据的稳定性判定、稳定性判据的应用等内容。

控制系统的稳定性分析是控制系统设计的重要内容。

稳定性分析包括了判据、判据的稳定性判定、稳定性判据的应用等内容。

控制系统的校正和整定是控制系统设计的重要内容。

控制系统的校正和整定包括了控制器参数的校正和整定方法、控制系统性能的优化方法等内容。

总结而言,自动控制原理是现代控制工程的基础课程,它涵盖了控制系统的基本概念、原理和方法。

掌握自动控制原理对于工程技术人员来说具有重要的理论和实践意义。

希望本文所介绍的内容能够为读者对自动控制原理有一个清晰的认识,并能够在实际工程中得到应用。

机械工程控制基础29_二阶系统的性能指标二阶系统是指具有两个自由度的机械工程控制系统。

在控制系统理论中,衡量系统性能的指标有许多,比如超调量、调节时间、稳态误差等。

下面将详细介绍二阶系统的性能指标。

一、超调量:超调量是指过渡过程中输出量超过稳态值的最大偏离量。

对于二阶系统而言,其超调量可以通过过冲幅值与稳态值的差进行计算。

具体公式如下:超调量(%)=(过冲幅值-稳态值)/稳态值×100超调量主要反映了系统在过渡过程中的动态性能,是指标中最容易获取的。

二、调节时间:调节时间是指系统输出量从初始稳态值到达稳态值所需要的时间。

对于二阶系统而言,其调节时间通常从过渡过程的时间t1开始计算。

具体公式如下:调节时间=t2-t1其中,t2表示系统输出量进入超定态的时刻。

三、上升时间:上升时间是指系统输出量从初始稳态值到达稳态值所需要的时间,也即是调节时间的一部分。

对于二阶系统而言,上升时间是系统输出量从过渡过程的时间t1到达过冲幅值和稳态值之间的时间间隔。

四、峰值时间:峰值时间是指系统输出量达到过冲幅值或者偏离过冲幅值最远的时刻。

对于二阶系统而言,峰值时间是系统从过渡过程的时间t1到达过冲幅值的时间间隔。

五、稳态误差:稳态误差是指系统输出量在稳态下与期望输入量之间的偏差。

对于二阶系统而言,稳态误差可以通过比较系统稳态值与期望输入量来计算。

稳态误差主要反映系统的静态性能,也即系统对于不同输入的输出表现。

综上所述,二阶系统的性能指标主要包括超调量、调节时间、上升时间、峰值时间和稳态误差。

这些指标可以通过理论计算、仿真分析和实验测试等方法来获取,用于评估和比较不同二阶系统的控制性能。

在实际应用中,根据具体需求和控制要求,可以通过调整系统参数和控制策略等来改善系统的性能指标,并使系统能够更好地满足要求。

伺服系统中的动态响应和静态响应的比较伺服系统是一种控制系统,用于控制动力机械或惯性负载的运动。

伺服系统的性能可以通过动态响应和静态响应来评估。

动态响应描述了系统对输入信号变化的响应速度和稳态误差等动态性能指标。

而静态响应描述了系统在稳态下的稳定性和静态误差。

本文将探讨伺服系统中的动态响应和静态响应的比较。

一、动态响应伺服系统的动态响应是指系统对于输入信号变化的响应速度和稳态误差等动态性能指标。

动态响应是伺服系统的一个重要性能指标,可以衡量系统对突然变化的快速响应能力。

伺服系统的动态响应通常以时间域和频率域两个方面来进行评估。

时间域是指系统的时域响应,包括系统的超调量、周期时间、峰值时间和上升时间等指标。

超调量是指系统输出信号最大偏差与目标值之间的差距,周期时间是指信号输出一周期的时间,峰值时间是指信号输出最大值所需时间,上升时间是指信号从其10%到90%范围内输出的时间。

频率域是指系统的频域响应,包括系统的带宽和相位裕度等指标。

带宽是指伺服系统响应过程中频率达到峰值的频率点,相位裕度是指伺服系统的输出相位与输入相位之间的差距。

频率域是分析和设计伺服系统的重要方法,在调节系统稳态精度的同时,还要控制系统的稳定性和灵敏度。

二、静态响应伺服系统的静态响应是指系统在稳态下的稳定性和静态误差。

静态响应是伺服系统的关键性能之一,其输出是一个恒定值。

在稳态工作情况下,系统的稳定性和位置精度显得尤为重要。

静态响应包括一些基本指标,如齿隙误差、零点漂移和非线性误差等。

齿隙误差是指在伺服系统稳态下,输出运动开始前的最大偏差。

零点漂移是指在伺服系统稳态下,输出运动结束后返回其原始位置时的偏差。

非线性误差是指系统输出在伺服控制器的非线性部分所引起的误差。

三、动态和静态响应的比较伺服系统的动态响应和静态响应是相互依存的。

动态响应和静态响应的性能指标不同,需要对相应的环节进行改进,才能达到最佳控制效果。

在设计伺服系统时,需要根据系统的实际需求来选择合适的性能指标,对伺服系统进行各项设计。

控制系统的时域指标

控制系统的时域指标是用于描述控制系统性能的指标,包括稳态误差、过渡过程和动态性能等。

1. 稳态误差:稳态误差是指系统在稳定状态下与期望输出之间的差异。

常用的稳态误差指标包括静态误差和稳态偏差。

- 静态误差:当输入信号为常数时,输出信号与期望输出之间的差异。

常用的静态误差指标包括零误差、常数误差和百分比误差等。

- 稳态偏差:当输入信号为非常数时,输出信号与期望输出之间的差异。

常用的稳态偏差指标包括稳态偏差、超调量和调整时间等。

2. 过渡过程:过渡过程是指系统从稳态到另一个稳态过程中的动态响应过程。

常用的过渡过程指标包括上升时间、峰值时间、峰值幅值和调整时间等。

- 上升时间:系统从稳态到达期望输出的时间。

- 峰值时间:系统响应过程中达到峰值的时间。

- 峰值幅值:系统响应过程中达到的最大幅值。

- 调整时间:系统从稳态到达期望输出并在一定范围内稳定的时间。

3. 动态性能:动态性能是指系统对输入信号的响应速度和稳定性。

常用的动态性能指标包括过渡过程的时间常数、系统阻尼比和系统超调量等。

- 时间常数:系统响应曲线趋于稳定的时间。

- 系统阻尼比:描述系统过渡过程中振荡的特性,用于衡量系统的稳定性。

- 系统超调量:系统过渡过程中输出信号与期望输出之间的最大差异。

这些时域指标可以用来评估和改进控制系统的性能,帮助工程师优化控制系统的设计和参数设置。

控制系统的性能指标与评价方法控制系统是现代工业生产中不可或缺的一部分,它能够对生产过程进行监测和调节,以保持系统运行在稳定、高效的状态下。

为了评估控制系统的性能,我们需要定义一些指标,并采用相应的评价方法进行分析。

本文将介绍控制系统的性能指标以及常用的评价方法。

一、响应速度响应速度是指控制系统对输入信号的改变作出相应的速度。

在工业生产过程中,由于生产环境的变化,输入信号也会发生变化,控制系统需要能够及时地对这些变化作出反应,以保持系统的稳定性。

常用的评价方法有系统的动态特性和稳态误差。

动态特性可以通过系统的阶跃响应来评估,而稳态误差则可以通过系统的静态特性来评估。

二、稳定性稳定性是指控制系统在面对干扰或变化时的抵抗能力。

一个稳定的控制系统应该能够保持输出信号在一定范围内波动,不会出现震荡或过度调节的情况。

稳定性的评价方法主要包括系统的零极点分布、伯德图和罗斯特曼图等。

三、精度精度是指控制系统输出信号与期望信号之间的差异程度。

对于某些特殊的生产过程,精度要求非常高,一般要求系统的输出信号能够与期望信号完全匹配。

常用的评价方法有系统的静态误差和误差曲线。

四、鲁棒性鲁棒性是指控制系统对于参数变化和外部干扰的抵抗能力。

在实际工程中,控制系统的参数往往会受到各种因素的影响而发生变化,同时系统也会面临来自外界的各种干扰。

鲁棒性评价方法包括系统的灵敏度函数和鲁棒边界。

五、稳定裕度稳定裕度是指控制系统距离稳定临界点的距离。

在实际工程中,由于参数变化、外部干扰等因素的存在,控制系统可能会临界失稳。

稳定裕度评价方法主要有相角裕度和增益裕度。

六、能耗能耗是指控制系统在完成一定任务的过程中所消耗的能量。

对于一些特殊的应用场景,如能源稀缺或环境要求苛刻的情况下,我们需要评价控制系统的能耗情况。

能耗评价方法主要包括系统的能耗模型和功耗曲线。

综上所述,控制系统的性能评价涉及多个指标,包括响应速度、稳定性、精度、鲁棒性、稳定裕度和能耗。

11.7 对控制系统性能的基本要求实际物理系统一般都含有储能元件或惯性元件,因而系统的输出量和反馈量总是迟后于输入量的变化。

因此,当输入量发生变化时,输出量从原平衡状态变化到新的平衡状态总是要经历一定时间。

在输入量的作用下,系统的输出变量由初始状态达到最终稳态的中间变化过程称过渡过程,又称瞬态过程。

过渡过程结束后的输出响应称为稳态过程。

系统的输出响应由过渡过程和稳态过程组成。

不同的控制对象、不同的工作方式和控制任务,对系统的品质指标要求也往往不相同。

一般说来,对系统品质指标的基本要求可以归纳为三个字:稳、准、快。

稳:是指系统的稳定性。

稳定性是系统重新恢复平衡状态的能力。

任何一个能够正常工作的控制系统,首先必须是稳定的。

稳定是对自动控制系统的最基本要求。

由于闭环控制系统有反馈作用,控制过程有可能出现振荡或发散。

以图1-10所示的火炮方位角控制系统为例:设系统原来处于静止状态,火炮方位角与手柄对应的方位角一致,i o θθ=。

若手柄突然转动某一角度(相当于系统输入阶跃信号),输入轴与输出轴之间便产生偏差角,自整角机输出相应的偏差电压e u 。

e u 经整流器、校正装置和功率放大器处理后成为a u ,驱动电动机带动发射架向误差角减小的方向运动。

当i o θθ=时,由于电动机电枢、火炮架存在惯性,输出轴不能立即停止转动,因而产生过调,i o θθ>。

过调导致偏差信号极性反相,使电机驱动火炮架开始制动,速度为零后又反向运动。

如此反复下去,发射架将在i θ确定的方位上来回摆动。

如果系统有足够的阻尼,则摆动振幅将随时间迅速衰减,使发射架最终停留在i o θθ=的方位上,跟踪过程如图1-14中曲线1所示。

系统便是稳定的。

并不是只要连接成负反馈形式后系统就一定能正常工作,若系统设计不当或参数调整不合理,系统响应过程可能出现振荡甚至发散。

如图1-14中曲线3、曲线4或5所示。

这种情况就称系统不稳定。

不稳定的系统是无法使用的,系统激烈而持久的振荡会导致功率元件过载,甚至使设备损坏而发生事故,这是绝不允许的。

第1章绪论1.什么是运动控制? 电力传动又称电力拖动,是以电动机作为原动机驱动生产机械的系统的总称。

运动控制系统是将电能转变为机械能的装置,用以实现生产机械按人们期望的要求运行,以满足生产工艺及其它应用的要求。

2.运动控制系统的组成:现代运动控制技术是以电动机为控制对象,以计算机和其它电子装置为控制手段,以电力电子装置为弱电控制强电的纽带,以自动控制理论和信息处理理论为理论基础,以计算机数字仿真或计算机辅助设计为研究和开发的工具。

3.运动控制系统的基本运动方程式:第2章转速反馈控制的直流调速系统1.晶闸管-电动机(V-M )系统的组成:纯滞后环节,一阶惯性环节。

2.V-M 系统的主要问题:由于电流波形的脉动,可能出现电流连续和断续两种情况。

3.稳态性能指标:调速范围D 和静差率s 。

D =??(1-??),额定速降??,D =????,s =????04.闭环控制系统的动态特性;静态特性、结构图?5.反馈控制规律和闭环调速系统的几个实际问题,积分控制规律和比例积分控制规律。

积分控制规律:t 0n cd 1tU U 比例积分控制规律:稳态精度高,动态响应快6.有静差、无静差的主要区别:比例调节器的输出只取决于输入偏差量的现状;而积分调节器的输出则包含了输入偏差量的全部历史。

比例积分放大器的结构:PI 调节器7.数字测速方法:M 法测速、T 法测速、M/T 法测速。

8.电流截止负反馈的原理:采用某种方法,当电流大到一定程度时才接入电流负反馈以限制电流,而电流正常时仅有转速负反馈起作用控制转速。

电流截止负反馈的实现方法:引入比较电压,构成电流截止负反馈环节9.脉宽调制:利用电力电子开关的导通与关断,将直流电压变成连续可变的电压,并通过控制脉冲宽度或周期达到变压变频的目的。

10.直流蓄电池供电的电流可反向的两象限直流斩波调速系统,已知:电源电压Us=300V,斩波器占空比为30%,电动机反电动势E=100V,在电机侧看,回路的总电阻R=1Ω。