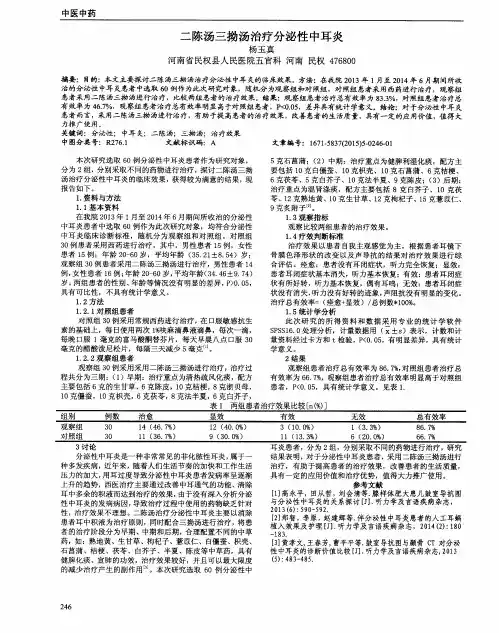

中医药治疗小儿分泌性中耳炎的方法

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

中医将分泌性中耳炎分为哪几类中耳炎是指中耳黏膜受到感染或炎症刺激导致的疾病,是儿童常见的耳部疾病之一。

根据中医理论,中耳炎可分为不同的类型,以指导临床治疗和辨证论治。

以下将介绍中医将分泌性中耳炎分为哪几类。

1. 风寒型分泌性中耳炎风寒型分泌性中耳炎是由寒邪侵袭引起的炎症反应。

其主要症状包括耳鸣、耳聋、耳痛、发热、流脓等。

中医认为,寒邪侵袭耳部会导致耳道阻塞,气血运行不畅,从而引发分泌性中耳炎。

辨证分析:患者舌质苍白,脉象偏缓,并伴有寒冷症状。

治疗方法为温散寒邪、活血化瘀,常用药物如苍耳子、白芷、小儿豉豆、当归等。

2. 风热型分泌性中耳炎风热型分泌性中耳炎是由风热侵袭引起的炎症反应。

其主要症状包括耳痛、耳鸣、耳聋、发热等。

中医认为,风热侵袭耳部会导致耳道发炎、充血、肿胀,从而引发分泌性中耳炎。

辨证分析:患者舌质红、苔黄腻,脉象偏数,并伴有发热症状。

治疗方法为清热解毒、祛风散寒,常用药物如连翘、银翘、小儿退热颗粒、小檗碱等。

3. 湿热型分泌性中耳炎湿热型分泌性中耳炎是由湿热蕴结引起的炎症反应。

其主要症状包括胀满感、疼痛、耳鸣、耳聋、分泌物增多等。

中医认为,湿热蕴结耳部会导致耳道和鼓膜充血,从而引发分泌性中耳炎。

辨证分析:患者舌质偏红,苔黄腻,脉象偏滑,并伴有湿热症状。

治疗方法为清热利湿、解毒消肿,常用药物如黄连、黄柏、白茅根、知母等。

4. 气滞血瘀型分泌性中耳炎气滞血瘀型分泌性中耳炎是由气滞和血瘀导致的炎症反应。

其主要症状包括耳聋、耳痛、耳鸣、分泌物增多等。

中医认为,气滞血瘀会导致气血不畅,耳道郁阻,从而引发分泌性中耳炎。

辨证分析:患者舌质暗红或有瘀点,脉象偏涩,并伴有气滞症状。

治疗方法为活血化瘀、理气通络,常用药物如桃仁、红花、三七、青蒿等。

以上是中医将分泌性中耳炎分为的主要类型,每个类型在临床表现和辨证治疗上有所不同。

对于分泌性中耳炎的治疗,中医提倡辨证施治,针对不同的体质和病情给予个体化治疗。

中医学认为小儿为稚阳之体,易受风、湿、热邪侵袭,或肝胆湿热,循经上注,壅塞耳窍,或久病之后,正气虚损,肝肾阴亏,虚火上炎,积热于耳而致。

常见症状为发病后,较大儿童可喊耳痛,在婴幼儿则常表现为啼哭不止,抓耳摇头,或时从睡中惊醒,哭闹不安,病情严重者常可出现高热惊厥。

鼓膜穿孔流脓后,上述症状常渐消退。

转为慢性后,表现为耳朵反复流脓,鼓膜穿孔,听力减退,常呈传导性耳聋。

按摩方法一1.常用手法(1)以拇指对准耳垂后翳风穴,先点后按1~3分钟。

(2)以拇指峰反复弹拨双侧太溪穴各15次,再按揉1分钟。

(3)以拇、中指点揉风池穴1~3分钟。

(4)患儿俯卧,家长以掌根直推脊柱两侧,重点推肾俞穴。

反复操作1~3分钟。

2.随证加减(1)风热侵袭型:多见于急件中耳炎。

症见初起耳痛较轻。

继而加重,呈跳痛或针刺样痛,婴幼儿则为哭闹不安,可伴有发热,恶寒,头痛,周身不适,舌质稍红,苔薄黄,常用手法加:①清肺经300次,清天河水300次。

②清大肠100次,退六腑100次。

③按揉合谷、曲池穴各1分钟。

④搓擦涌泉100次。

(2)肝胆湿热型:多见于急性中耳炎已流脓或慢性中耳炎急性发作。

症见耳内疼痛,持续流脓,脓多而稠,有腥臭气,伴发热,口苦咽干,大便秘结,小便黄赤,舌质红,苔黄腻。

常用手法:①清肝经300次,清天河水300次。

②揉内劳宫100次,清小肠200次。

③按揉三阴交穴1分钟。

④推下七节骨300次。

(3)肝肾阴虚型:多见于慢性中耳炎。

症见耳内流脓,脓液稀薄,时出时止,缠绵不愈,听力减退,面色淡白,神疲乏力,舌质淡,苔薄。

常用手法:①补肝经200次,补肾经200次。

②推擦涌泉穴50次。

③按揉三阴交1分钟。

④按揉肝俞、肾俞各1分钟。

按摩方法二1.常用手法(1)清大肠100次,退六腑100次,清天河水200次。

(2)清肝经100次,补肾经300次,揉小天心300次。

(3)按揉风池、外关、三阴交各1分钟。

(4)掐双侧太冲穴各15~20秒。

分泌性中耳炎的治疗方法分泌性中耳炎有很多不同的称呼,如卡他性中耳炎、渗出性中耳炎等。

一般是由于炎症导致耳腔渗液的出现,在中耳和乳突里堆积造成的声音传导障碍。

常见表现有耳朵闷堵,自声增强、听力减退、运动时耳内有响动感,明显的水流声音等,中耳积液是中耳的一种非化脓性炎症性疾病,其特征是中耳积液和听力下降,是耳,鼻,喉的常见疾病之一=,孩子很常见。

上呼吸道感染后,主要症状是耳闷和听力下降。

由于耳痛不明显,孩子的主诉不清楚,因此父母直到小J的听力受到影响才找到医生,这通常会延迟诊断和治疗。

带渗出性中耳炎可导致儿童听力下降并影响言语发育。

对于有单侧病变的成年人,应尽早查明病因,并应排除鼻咽及周围空间的占位性肿瘤,以减轻症状并尽快改善生活质量。

一.分泌性中耳炎的原因感冒引起的口腔炎症,导致咽鼓管阻塞;鼻炎,鼻甲肥大引起咽鼓管阻塞;婴幼儿的护理姿势不正确会使牛奶流入鼓膜,引起炎症;做飞机或汽车的天窗,气压变化,造成耳压不平衡;鼻咽癌等引起的鼻咽疾病。

二.分泌性中耳炎主要表现出来的临床症状听力下降,轻度的耳朵痛,耳鸣,鼻塞和耳朵闭合。

可能导致听力下降,影响平衡能力和语言发展,影响学习和生活。

可能会伴随一些并发症:粘附性中耳炎,鼓膜硬化,胆固醇肉芽肿,原发性胆脂瘤等,其中的一些典型症状主要是听力下降,可能随身体位置而变化。

耳科专业科目的检查中可以明显观察到的是鼓膜下沉,并且呈现出来琥珀色或色泽发暗,而且可以看到气液平面或者气泡导致鼓膜活性降低。

婴幼儿对周围声音反应较差,抓耳,入睡易醒,易烦躁。

婴儿无法对周围的声音做出反应,也无法将其头部准确地对准声源。

也有可能会表现其他的一些症状,即使孩子没有抱怨听力下降,家人也发现孩子注意力不集中,行为改变,对正常的谈话没有反应,并且在看电视或使用助听器时总是打开大声的声音。

对于复发性急性中耳炎,要警惕发作之间,学习成绩差,平衡差,无法解释的笨拙和语言发展延迟之间可能持续存在的分泌性中耳炎。

益⽓聪明汤治分泌性中⽿炎配⽅、医案

【原⽅配⽅组成】黄芪15克,⽢草15克,⼈参15克,升⿇9克,葛根9克,蔓荆⼦4.5克,⽩芍3克,黄柏3克。

【⽤法】上药共研粗末,每取9克,加⽔300毫升,煮取150毫升,去渣,临睡前热服,近五更再煎服之,得睡更妙。

分泌性中⽿炎⼜名⾮化脓性中⽿炎、渗出性中⽿炎等。

可由咽⿎管功能不良、变态反应、炎症等多种原因引起。

临床症状表现为⽿内胀闷堵塞或疼痛,听⼒下降,⽿鸣,幻听增加等。

本病属于中医学“⽿胀”、“⽿闭”、“风聋”等范畴。

其病理特点是邪毒侵袭,湿浊上犯,经⽓闭塞,瘀阻经络等。

临床分型有:邪毒侵袭、湿浊上犯、脾虚湿阻等型。

本⽅⽤于脾虚湿阻型,症见⽿内闷胀,有压迫感,⽿鸣,听⼒减退,持久不愈,常伴有⾷少便溏,腹胀,⾆质淡,苔⽩腻。

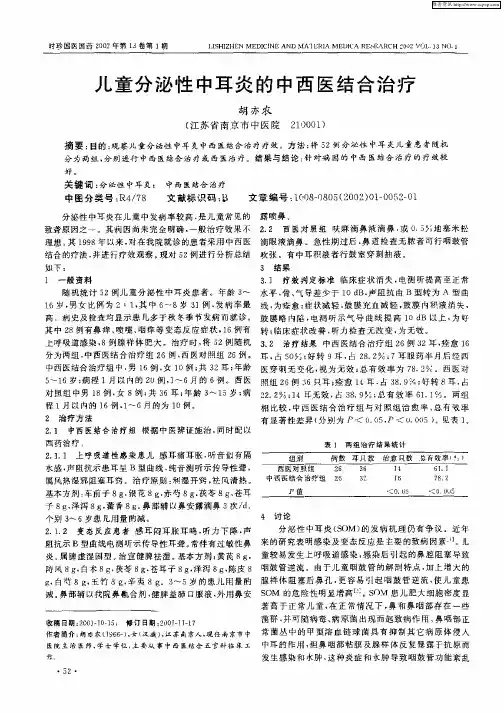

根据《⼭东中医药⼤学学报》1998,(3):197,单育彦报道:以益⽓聪明汤治疗⽼年分泌性中⽿炎21例,其中病程最长10例,最短1.5年。

均为单⽿发病,都不同程度地接受过中西药治疗,并有反复发作病史。

⽅药:黄芪15克,⼊参15克,蔓荆⼦9克,葛根9克,⽩芍9克,黄柏6克,升⿇6克,炙⽢草6克。

⽔煎服,每⽇1剂。

结果:痊愈21例(72.4%);好转6例(2.07%);⽆效2例(6.9%)。

急性分泌性中耳炎的中医药治疗中耳炎是指中耳黏膜发生炎症,是小儿常见的疾病之一。

其中,急性分泌性中耳炎是指中耳黏膜急性炎症,伴随有中耳腔积液。

中医学认为,该疾病是由外邪侵袭所致,以湿邪为主,兼有风、热、瘀等因素所致。

本文将介绍中医药治疗急性分泌性中耳炎的方法。

中医药治疗原则中医药治疗急性分泌性中耳炎的原则是疏风祛湿、利水除痰。

具体来说,中药应当用于宣肺化痰、清热祛湿、解毒止痛等方面,以调整患儿体内的阴阳平衡,改善体质,提高免疫力,维护健康。

中医药方1. 桑白皮汤组成:桑白皮30g、连翘15g、黄芩10g、三七10g、生甘草3g、地龙3g、白术2g、陈皮3g、枳壳2g。

功效:疏风清热、开窍透窍。

使用方法:每日3次,每次50~100毫升。

2. 三妙丸组成:地蒲、荆芥、葛根、薄荷、草果、人工牛黄等药材。

功效:清热解毒,散风止痛,利咽开窍。

使用方法:每日3次,每次1~3克。

可用冷开水送服或用草药汁送服。

3. 地骨皮汤组成:地骨皮、黄芩、银花、白芷仁等药材。

功效:祛湿清热,解毒止痛。

使用方法:每日3次,每次10~15毫升。

4. 荆防败毒散组成:荆芥、连翘、板蓝根等药材。

功效:清热解毒,散风止痛,通利咽喉。

使用方法:每日3次,每次10~15毫升。

5. 四神汤组成:人参、桂枝、白术、甘草等药材。

功效:补气健脾,活血通络。

使用方法:每日3次,每次10~15毫升。

总结急性分泌性中耳炎是常见的小儿疾病之一,采用中医药治疗能够有效地缓解症状,改善患儿的身体状况。

在治疗过程中,需要坚持中药饮片治疗,同时合理调节膳食,加强营养,改善患儿的体质,预防疾病的再次发生。

需要注意的是,在治疗时应根据患儿的年龄、体质、病情等因素,合理选择中药方,以获取最佳的治疗效果。

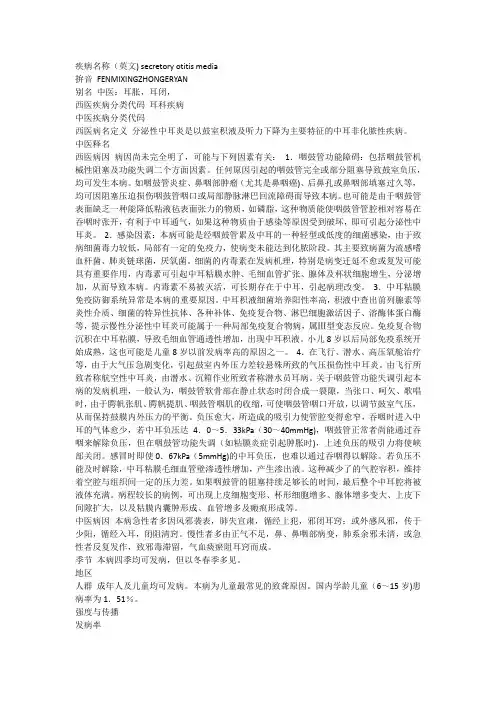

疾病名称(英文) secretory otitis media拚音FENMIXINGZHONGERYAN别名中医:耳胀,耳闭,西医疾病分类代码耳科疾病中医疾病分类代码西医病名定义分泌性中耳炎是以鼓室积液及听力下降为主要特征的中耳非化脓性疾病。

中医释名西医病因病因尚未完全明了,可能与下列因素有关:1.咽鼓管功能障碍:包括咽鼓管机械性阻塞及功能失调二个方面因素。

任何原因引起的咽鼓管完全或部分阻塞导致鼓室负压,均可发生本病。

如咽鼓管炎症、鼻咽部肿瘤(尤其是鼻咽癌)、后鼻孔或鼻咽部填塞过久等,均可因阻塞压迫损伤咽鼓管咽口或局部静脉淋巴回流障碍而导致本病。

也可能是由于咽鼓管表面缺乏一种能降低粘液毡表面张力的物质,如磷脂,这种物质能使咽鼓管管腔相对容易在吞咽时张开,有利于中耳通气,如果这种物质由于感染等原因受到破坏,即可引起分泌性中耳炎。

2.感染因素:本病可能是经咽鼓管累及中耳的一种轻型或低度的细菌感染,由于致病细菌毒力较低,局部有一定的免疫力,使病变未能达到化脓阶段。

其主要致病菌为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌,厌氧菌。

细菌的内毒素在发病机理,特别是病变迁延不愈或复发可能具有重要作用,内毒素可引起中耳粘膜水肿、毛细血管扩张、腺体及杯状细胞增生,分泌增加,从而导致本病。

内毒素不易被灭活,可长期存在于中耳,引起病理改变。

3.中耳粘膜免疫防御系统异常是本病的重要原因。

中耳积液细菌培养阳性率高,积液中查出前列腺素等炎性介质、细菌的特异性抗体、各种补体、免疫复合物、淋巴细胞激活因子、溶酶体蛋白酶等,提示慢性分泌性中耳炎可能属于一种局部免疫复合物病,属Ⅲ型变态反应。

免疫复合物沉积在中耳粘膜,导致毛细血管通透性增加,出现中耳积液。

小儿8岁以后局部免疫系统开始成熟,这也可能是儿童8岁以前发病率高的原因之一。

4.在飞行、潜水、高压氧舱治疗等,由于大气压急剧变化,引起鼓室内外压力差较悬殊所致的气压损伤性中耳炎。

由飞行所致者称航空性中耳炎,由潜水、沉箱作业所致者称潜水员耳病。

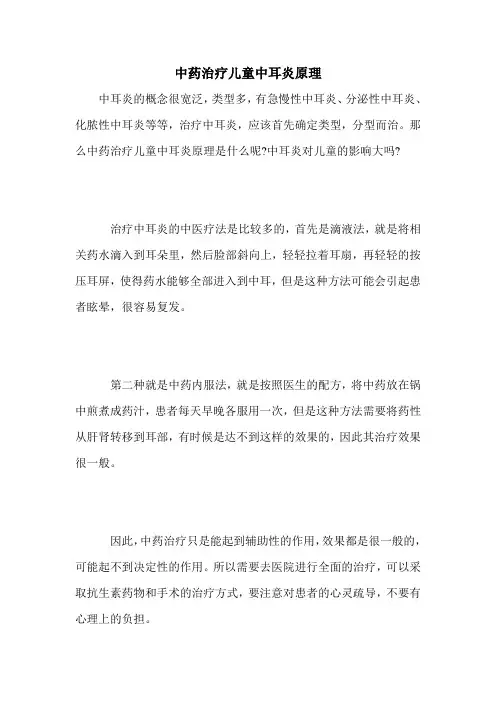

中药治疗儿童中耳炎原理中耳炎的概念很宽泛,类型多,有急慢性中耳炎、分泌性中耳炎、化脓性中耳炎等等,治疗中耳炎,应该首先确定类型,分型而治。

那么中药治疗儿童中耳炎原理是什么呢?中耳炎对儿童的影响大吗?治疗中耳炎的中医疗法是比较多的,首先是滴液法,就是将相关药水滴入到耳朵里,然后脸部斜向上,轻轻拉着耳扇,再轻轻的按压耳屏,使得药水能够全部进入到中耳,但是这种方法可能会引起患者眩晕,很容易复发。

第二种就是中药内服法,就是按照医生的配方,将中药放在锅中煎煮成药汁,患者每天早晚各服用一次,但是这种方法需要将药性从肝肾转移到耳部,有时候是达不到这样的效果的,因此其治疗效果很一般。

因此,中药治疗只是能起到辅助性的作用,效果都是很一般的,可能起不到决定性的作用。

所以需要去医院进行全面的治疗,可以采取抗生素药物和手术的治疗方式,要注意对患者的心灵疏导,不要有心理上的负担。

总结了一些中药的治疗,可在医生的指导下配合来使用。

选用新鲜的生猪胆一个,药用干枯矾20克左右,干冰片2克,先将中药材洗净晾干后塞入猪胆内,密封好后放到阴凉处风干,数日后在把猪胆拿出来除去外皮后,打成细粉装到小瓶子里,每次用的时候先将耳道用消毒水清洗干净然后将药粉吹入耳道内。

每日用药一次。

也可以在家制作金银菊花茶,患者可以选用新鲜的金银花以及野菊花各20克左右,每日用开水泡开直接饮用,常饮可去火治疗中耳炎。

这种茶饮的效果贵在坚持,时间一长就可看出明显效果。

也可以去当地的药店购买新鲜的黄连15克、干黄芩15克左右、鲜生地30克、骨胆草15克、放入煎锅中加水后煎煮30分钟左右。

趁热再加入冰片少许。

等冷却后装入小瓶子中。

外用滴耳每日三次。

最后,但易复发并可发展。

病程较长而延误治疗的小儿患者,有可能影响言语发育、学习以及与他人交流能力。

故早期发现,积极合理的治疗十分重要。

中医治分泌性中耳炎中医治分泌性中耳炎(2011-07-18 19:54:15):漏出性中耳炎 (非化性中医炎、鼓室液 )(敬、李凡成体 )宣告工夫: 2010-01-09 宣布者:李凡成 (走人次: 992) 漏出性中耳炎与咽鼓管性能阻碍有关。

上呼吸道染常惹起咽鼓管炎症性梗塞,鼻咽淋巴增生 (如腺体肥 )、肥厚性鼻炎等可致咽鼓管机械性堵塞,以及中耳气等,从而使中耳腔成,致中耳黏膜,毛血管通透性增添,鼓室展漏出液而造成本病。

万一病情重复暴或病程迁延,致咽鼓管常年塞、鼓室黏膜增生、肥厚、黏,鼓膜厚、或萎等,致听力受。

床上,本病有急性期与慢性期,但急性期与慢性期之无明界。

急性期者,中医称耳,慢性期者,中医称耳。

中医古代文献关于耳、耳的材料只有半点零落述。

如宋 ?士瀛《仁直指》:"耳痛,用虎耳草汁滴入耳内,痛即止。

"明 ?薛《保撮要》卷四:"耳⋯或痛,或痒者,邪气客也。

"明 ?梦麟《体全》卷二:"耳痛,用江(又名内骨 )火煅末,水滴入耳内。

"余景和《外医案》卷一中有"宝山,肝气挟湿,右耳痛,以疏湿治之","某,舌白,咳嗽,耳,口干,此上郁,肺气不宣使然,当用辛凉,宜薄味道"等医案。

及至近代,《群众万病》始立耳病名,指出:"何耳 ?耳中作之病,是耳。

"并列了病源、症状及治法。

关于耳,以《内》述早,如《素?生机通天》: "阳气者,,精,辟于夏,使人煎厥,目盲不能,耳不能听。

"里之 "耳 "指症状。

"耳 "作病名,首于明?方隅《医林墨》卷七,其云:"耳者,乃属少阳三焦之气之也。

"又: "或有年老,气血虚弱,不能全听,之耳。

"古医籍中,耳与耳意无著差异。

在治学方面,《灵枢 ?刺真邪》有自行咽鼓管吹法,明?曹士衍《保生秘要》的叙述更明;明?介《景岳全》了鼓膜按摩法。

分泌性中耳炎最佳治疗方法

分泌性中耳炎是一种常见的耳病,其最佳治疗方法包括以下几个方面:

1. 药物治疗:使用抗生素治疗感染引起的中耳炎,常用的抗生素包括阿莫西林、克拉霉素等。

此外,还可以采用抗过敏药物和镇痛药物缓解症状。

2. 清洗耳道:由于中耳炎会导致中耳腔内分泌物的积聚,清洗耳道可以帮助清除积水和分泌物,减轻炎症反应。

3. 热敷:可以利用热敷或热湿敷来促进血液循环和炎症的吸收,缓解耳痛和压力感。

4. 管通挖除术(myringotomy):对于反复发作的中耳积液,可以考虑通过在鼓膜上做一个小孔,使积液排出中耳腔,同时插入耳通气管或引流管,促进中耳恢复正常通气。

5. 其他治疗方法:对于严重的分泌性中耳炎,可能需要进行手术治疗,例如鼓室成形术或乳突切开引流术等。

除了以上治疗方法外,也需要注意保持良好的个人卫生习惯,避免耳道受到污染或受凉,及时治疗感冒等上呼吸道感染,以减少中耳炎的发生和复发的可能性。

最后,建议在治疗中耳炎时,最好咨询专业医生的意见,根据具体情况制定合理的治疗方案。

分泌性中耳炎治疗方法分泌性中耳炎治疗方法:1鼓膜穿刺抽液:成人用局麻。

以针尖斜面较短的7号针头,在无菌操作下从鼓膜前下方刺入鼓室,抽吸积液。

必要时可重复穿刺,亦可于抽液后注入糖皮质激素类药物。

2鼓膜切开术:液体较粘稠,鼓膜穿刺不能吸尽;小儿不合作,局麻下无法作鼓膜穿刺时,应作鼓膜切开术。

手术可于局麻小儿须全麻下进行。

用鼓膜切开术。

用鼓膜切开刀在鼓膜前下象限作放射状或弧形切口,注意勿伤及鼓室内壁粘膜,鼓膜切开后应将鼓室内液体全部吸尽。

3鼓室置管术:病情迁延不愈,或反复发作;胶耳;头部放疗后,估计咽鼓管功能短期内难以恢复正常者,发起人应作鼓室置管术,以改善通气引流,促使咽鼓管恢复功能。

通气管留置时间一般为6-8周,最长可达半年至1年。

咽鼓管功能恢复后取出通气管,部分病人可自行将通气管排出于外耳道内。

4保持鼻腔及咽鼓管通畅:可用1%麻黄碱液或与二丙酸倍氯米松气雾剂交替滴喷鼻,每日3-4次。

5咽鼓管吹张:可采用捏鼻鼓气法、波氏球法或导管法。

尚可经导管向咽鼓管咽口吹入泼尼松龙,隔日1次,每次每侧1ml,共3-6次。

清除中耳积液,改善中耳通气引流及病因治疗为本病的治疗原则。

一、清除中耳积液,改善中耳通气引流:1、鼓膜穿刺抽液:成人用局麻。

以针尖斜面较短的7号针头,在无菌操作下从鼓膜前下方刺入鼓室,抽吸积液。

必要时可重复穿刺,亦可于抽液后注入糖皮质激素类药物。

2、鼓膜切开术:液体较粘稠,鼓膜穿刺不能吸尽;小儿不合作,局麻下无法作鼓膜穿刺时,应作鼓膜切开术。

手术可于局麻小儿须全麻下进行。

用鼓膜切开术。

用鼓膜切开刀在鼓膜前下象限作放射状或弧形切口,注意勿伤及鼓室内壁粘膜,鼓膜切开后应将鼓室内液体全部吸尽。

3、鼓室置管术:病情迁延不愈,或反复发作;胶耳;头部放疗后,估计咽鼓管功能短期内难以恢复正常者,发起人应作鼓室置管术,以改善通气引流,促使咽鼓管恢复功能。

通气管留置时间一般为6-8周,最长可达半年至1年。

咽鼓管功能恢复后取出通气管,部分病人可自行将通气管排出于外耳道内。

中医药治疗小儿分泌性中耳炎的方法

非化脓性中耳炎又称卡他性中耳炎、渗出性中耳炎、浆液性中耳炎、分泌性中耳炎、脓耳等。

这些是依其不同病理过程而命名的。

本病多发生于儿童.为影响听力的主要病变。

非化脓性中耳炎与中医学之耳胀、卒聋、风聋、耳闭等症状相似。

由于小儿在生理上与成人有所差别,因此治疗上更具一定的难度,患此病多兼鼻塞流涕、咳嗽等肺卫之证。

①风寒束肺型:可用荆防败毒散加减:荆芥、防风、羌恬、前胡、茯苓、僵蚕、麻黄、川芎、神曲、甘草。

用量不同年龄而异。

②风热犯肺型:用银翘散加减:金银花、连翘、桔梗、芦根淡竹叶杭菊花、防风、前胡、干地龙、蝉蜕、石菖蒲、甘草等。

在非他脓性中耳炎之初期.配以局部使用滴鼻灵(中药滴鼻剂,含鹅不食草、麻黄素)滴鼻,则数日之内即可痊愈。

病之中期

故此期可分为两型:①湿痰阻肺.气机不畅型:用二陈汤加昧:法半夏、陈皮、茯苓、生薏苡仁、香附、石菖蒲、辛夷花、泽泻、织壳、甘草。

②湿热内蕴.上扰清窍型:拟清热祛湿通窍方车前草、桑白皮、葶苈子、黄苓、辛夷花、柴胡泽泻、地龙干、川芎、石菖蒲等。