南京国民政府教育部法律课程整理工作评析

- 格式:pdf

- 大小:483.68 KB

- 文档页数:6

教材审查中的几个问题探微[摘要]教科书是课程内容的重要载体,其本身不可幸免地具有社会性。

国家对教科书进行审查有利于提高教科书质量、引导社会主流意识形态的传输。

从教育法的角度来看,国家对教科书的审查不仅合理而且合法;由中小学教材审定委员会进行教科书审查能够确保审查的标准、公正、权威和透明,整个审查进程有法可依,幸免了个人意见左右教科书的情形,关于提升教科书质量、提升教育质量和完善教科书治理体系都有重要作用;国家对教科书的修改需要特定程序。

[关键词]课程;教科书;教材审查《中华人同意教育既是每一个公民享有的权利也是其应尽的义务。

民共和国教育法》第九条指出:“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

”这就明确回答了“是不是应该同意教育”这一问题。

公民应同意什么样的教育?应同意什么样的知识?这些成了新的问题。

在激进社会批判主义者看来,知识与课程老是不可幸免地带有阶级(阶级)的烙印。

知识本体上承载着社会操纵的特性,它既是社会操纵的产物,又是特定阶级或利益集团进行社会操纵的有力工具。

国家老是试图通过教育在年轻人中传递它所认可的意识形态、价值取向和生活方式。

而这种传递,往往又为国家的稳固和统治效劳。

作为教育内容重要载体之一的教科书,在教育教学中有着相当重要的地位。

它不仅是师生进行教学活动的要紧凭借,更是国家进行意识形态宣传和传递的重要阵地。

如何使教科书更好地为国家效劳、为统治阶级效劳一直以来是各国一起面临的问题,而教材审查正是国家进行教育操纵的重要途径。

本文拟通过几个真实案例,就教科书审查中的几个问题进行分析,力求抛砖引玉,为教科书审查制度的研究作些奉献。

一、日本家永教科书案与杉本裁决:国家是不是有权审查教科书国家是不是有权审查教科书?对此学界有不同观点。

20世纪50年代至90年代的家永教科书案,为咱们的探讨提供了一个案例。

1952年日本东京高等师范学校教授家永三郎编写的日本高级中学历史教科书《新日本史》因客观、公正地记叙日本历史,被日本高中普遍采纳。

南京国民政府时期的教育作者:张耀玲来源:《神州》2012年第20期摘要:南京国民政府时期的教育是中国近现代教育的重要组成部分,其教育成果主要体现在对国民的义务教育和提高国民素质方面,取得了卓有成绩的效果,对我国以后的教育发展起到了很好的推动作用。

关键词:南京国民政府时期教育改革普及教育一、引言南京国民政府时期是指1927年—1937年,这十年被称为光辉的十年。

在南京国民政府统治时期中国的政治、文化、经济都得到了了长足的发展。

中国也迎来了民国以来的最好的发展阶段,各个领域都在有条不紊的进行的发展,在这个时期,尤其是教育的发展最为抢眼。

在这个时期,我国仿造西方强国普及了义务教育,使国民素质得到提高,客观上也促进了经济、政治的长足发展。

二、南京国民政府时期的教育概况1927年中华民国定都南京,开始了长达十年的南京国民政府统治时期。

国民政府十分重视教育的发展,在1928年颁布了《教育部组织法》,明确的规定了教育部是全国教育行政事务的最高机关,并沿用至今。

并设置了一系列的教育机构和教育法规,是国民政府时期的教育有了政策上的保障,为以后教育活动的开展和执行奠定了坚实的基础。

南京国民政府在教育上投入了大量的经费,这也成为国民政府统治时期教育的一大特色,为教育的发展提供了资金的保障。

南京国民政府统治时期教师的待遇也得到了很好的提升,当时小学教师的地位远远超过县长的地位,国民政府统治时期对教师的待遇的重视与投入都相当的大,保证了教育活动的更好执行。

在南京国民政府统治时期,实现了真正的免费义务教育,为我国的基础教育提供了广阔的发展空间,为我国培养出许多的杰出人才,推动了我国政治、文化、经济的全面发展。

三、南京国民政府时期的教育理念南京国民政府统治时期,虽然政治、经济、文化都得到了长足的发展,但是中国社会仍然处于比较动荡的时代。

在这样的情况下,中国的教育事业仍然蓬勃发展,不可阻挡。

南京国民政府时期的教育理念是不同于封建教育理念的,教育理念是整个教育体系最高的准则。

抗日时期南京国民政府“战时需作平时看”的教育方针作者:苏林琴杨家榜来源:《高教探索》2016年第09期摘要:抗日战争时期,国民政府通过确立“战时需作平时看”的教育方针,分别从教育方针、课程与教材、师资队伍、招生考试等方面,严格高等学校课程设置和大学用书管理,加强高校教师队伍建设,改革高校招生考试和毕业考试制度,建立起了一套比较完整的质量保障体系,有效地维持了战时高等教育质量。

关键词:抗日战争时期;国民政府;教育方针;质量保障虽然日本发动的全面侵华战争终止了我国高等教育发展的黄金十年,严重地拖延了我国高等教育的发展进程。

但是,我国抗战时期的高等教育在“战时需作平时看”教育方针的指导下仍然取得了许多令人称奇的成就,这些成就不但体现在高校的数量扩张上,而且更体现在高等教育的质量维持上。

[1]从抗战时期南京国民政府颁布的教育政策来看,“战时需作战时看”教育方针的确立,实际上意味着一整套高等教育质量保障体系的建立。

一、“战时需作平时看”教育方针的确立全面抗日战争爆发之前,学界人士围绕战时如何办教育的问题,展开了论战。

以李公仆、黄觉民、李蒸为代表的“战时教育”派认为,在国家面临灭种危机之际,教育作为社会大系统中的一个子系统,理当树立起为抗战服务的意识,自觉为全面抗战贡献力量。

战时教育应以壮大抗战力量、争取抗战胜利为最终目的。

据此,他们有的主张调整现有学科,开设与抗战服务相关的课程;有的主张改组和停办与抗战无关的高等教育学校;有的主张改革现有学制,实施全民教育和自修教育;还有的建议学生走出教室,直接参与前线或者后方抗敌服务。

[2]而以胡庶华、胡适、王星拱、吴俊升为代表的“平时教育”派则认为,教育事关百年大计,实施“战时教育”可能会损害教育质量,动摇国之根本,所以反对实行“战时教育”。

[3]他们有的认为培养国民为战时服务的能力与意识本该寄寓于平时教育之中,而非短时就能造就;有的认为即使在战时,教育的发展也应该遵循教育自身的规律,不可随便变更;有的认为学校的使命就是培养人才,学生的责任就是学习知识、增长本领,即使在战时也不应该自乱阵脚。

第14章国民政府时期的教育一、国民政府时期的教育政策1.“党化教育”的实施和废止1924年国民党第一次全国代表大会召开,孙中山重新解释三民主义,确定“联俄、联共、扶助农工”三大政策,改组了国民党,并模仿苏俄“以党治国”模式,强调政治上一切举措都以党纲为依据,教育也不例外。

“党化教育”的概念由此推衍而出。

1926年广东国民革命政府成立教育行政委员会,提出“党化教育”口号。

“四一二”政变后,蒋介石在南京召开的“五四”运动纪念大会上也提出要实行“党化教育”,同年7月,国民政府教育行政委员会通过《国民政府教育方针草案》,阐述了“党化教育”的涵义:所谓“党化教育”,就是在国民党指导之下,求得教育的“革命化”、“民众化”、“科学化”、“社会化”,即把教育方针建立在国民党的根本政策之下,按国民党的“党义”和政策的精神重新改组学校课程,不仅造就各种专门人才,尤其要使学生走出学校后都能做党的工作。

由于国民党所提倡的“党化教育”目的在强化国民党对学校教育的控制,出台后立即受到进步人士的抨击,国民党内部对“党化教育”的解释也存在分歧,后以“三民主义教育”代之。

2.“三民主义”教育宗旨的颁行(1)“三民主义”教育宗旨的产生1929年3月,国民党在南京召开第三次全国代表大会。

国民党中央宣传部提出《教育方针及实施原则案》,认为应当确立全国统一的教育方针和实施原则,并指出“中华民国今后之教育,应为三民主义之国民教育”。

经大会议决的教育宗旨和实施原则,于4月26日由南京国民政府正式以《中华民国教育宗旨及其实施方针》通令颁行,其宗旨为:“中华民国之教育,根据三民主义,以充实人民生活,扶植社会生存,发展国民生计,延续民族生命为目的;务期民族独立,民权普遍,民生发展,以促进世界大同。

”同时配套公布的还有《三民主义教育实施方针》,对各级各类学校教育中如何落实“三民主义”教育宗旨作出了具体规定。

至此,“三民主义”教育宗旨最终形成。

(2)“三民主义”教育的实施原则为了落实和强化“三民主义”教育,1931年6月,在南京国民政府公布的《中华民国训政时期约法》中,以根本法的形式规定了民国教育宗旨及其方针政策。

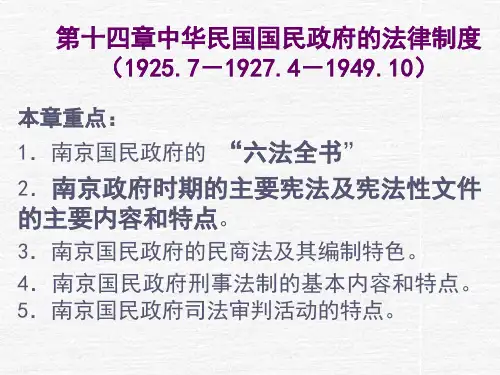

第十六章南京国民政府的法律制度1。

简述南京国民政府的立法体制和指导思想?答:一、立法体制:(1)中央:实行党国一体的政治体制,执政的国民党在政权中处于绝对的统治地位。

为了确保国民党对国家的全面控制,南京国民政府在制度上做了充分安排:由国民党独揽统治权;由国民党指派政府成员;政府对国民党负责等。

A 国民党中央执行委员会和中央政治会议:是南京国民政府的最高立法机关。

B 立法院:是国民政府名义上的立法机构,主要职责是根据中央执行委员会常务委员会的立法决权,负责具体起草法律条文,因而其立法权极为有限。

立法程序四步:a 由党政职能部门提出立法议案:有权提出议案的机关和个人包括国民党中央政治会议、国民政府、行政院、司法院、考试安倍皮肤、监察院、立法委员(五人联名)等;b 法律案的草拟和议决,具体由立法院来负责;c 由国民党党务机关修改法律议案,包括中央执行委员会、中央执行委员会常务委员会等;d 由立法机构或总统对法律加以公布。

(2)地方:在训政时期地方无独立的立法机关,其立法权由省市党政机关共同行使,但一般讲地方党政机关所制定的地方法规须报中央政治会议复核才能生效。

二、指导思想:总体上讲,南京国民政府在立法上是以孙中山先生的三民主义为立法的指导思想或基本原则。

三民主义是孙中山先生所提出的革命纲领和建国理论,包括民族、民权和民生三个方面。

但南京国民政府在立法上以三民主义为指导思想是有所取舍的,更多的是一种姿态,一种出于政治上合法化的考虑,在实际做法上很多方面早已背离了这一原则,三民主义对于南京国民政府而言早已成了一个招牌。

2.试述南京国民政府时期的立法活动划分的几个阶段?答:可分三个阶段:(1)草创时期:1927-1935年,主要任务是初步建立其法律体系。

六法体系——1931训政时期约法、1931中华民国民法、1928中华民国刑法、1928中华民国刑事诉讼法、1931中华民国民事诉讼法,以及行政法类的1928著作权法和1931银行法及商标法等单行法律。

第十六章南京国民政府时期的法律制度【学习建议】:南京国民政府的法律制度具有双重性:从历史发展的角度看,它既是清末开始的半殖民地、半封建社会法律制度的继续,又表现出了新的时代特色,在不同阶段具有不同的特点;从实质和形式来看,在30年代形成的法律体系既是地主、买办、官僚资产阶级的意志的体现,又使中国近代法制在形式上趋于完备;从法律内容上来看,它既吸取了大量西方国家的立法精神,有保留了许多封建的法律传统;从实行法西斯独裁统治的手段来看,它以公开的法律强制和秘密的非法镇压相辅为用。

对本章的学习,应以南京政府法律活动的背景、南京政府的“六法”为主干,对其法律内容和形式进行具体分析。

【本章知识点】:1.南京国民政府的立法体制和原则2.南京国民政府的法律体系3.南京国民政府的宪法性文件4.南京国民政府的主要部门法5.南京国民政府的司法机构和特务组织第一节南京国民政府的立法概况【基本内容】一、国民党“训政”下的立法体制及原则。

南京国民政府是以孙中山提出的“建国三时期”作为政治体制演进的标准。

“训政”的核心是“以党治国”,既统治权由国民党独揽;政府成员由国民党指派;政府对国民党负责。

在“党治”的原则下,国民政府实施三级立法体制,它有国民党中央执行委员会和中央政治会议、国民政府、地方行政机关组成。

二、南京政府的立法体系主要包括成文法和例(判例、解释例)。

三、南京国民政府的立法活动集中在三个时期:第一阶段在1928年至1936年,这时期的立法主要是建立“六法”体系和颁布了一批镇压革命的单行法规。

第二阶段是在1937年到1945年,抗日战争条件下的立法既有惩治汉奸、保护抗属等单行法规,也有反共的秘密法规。

第三阶段是在1946年到1949年,公布了反动“宪法”及一系列强化法西斯专政的特别法规。

【概念辨析】:1.“六法”这是南京国民党政府的成文法体系的主干。

它由宪法及其关系法规、民法及其关系法规、民事诉讼法及其关系法规、刑法及其单行刑事法规、刑事诉讼法及其关系法规、行政法规组成。

一、南京国民政府时期的教育(一)教育宗旨与教育方针的变迁1.“党化”教育(受苏联的影响实施)“党化”教育就是指在国民党指导之下,求得教育的“革命化”、“民众化”、“科学化”、“社会化”,即把教育方针建立在国民党的根本政策之下,按国民党的“党义”和政策的精神重新改组学校课程,不仅造就各种专门人才,尤其使学生走出学校后都能做党的工作。

2.“三民主义”教育宗旨中华民国之教育,根据三民主义,以充实人民生活,扶植社会生存,发展国民生计,延续民族生命为目的;务期民族独立,民权普遍、民生发展,以促进世界大同。

3.“战时须作平时看”的教育方针“战时须作平时看”的教育方针是国民政府在抗战期间提出的,主要内容如下:①保证战争时期的教育维持正常状态。

一方面采取应急措施,另一方面维持正常的教育和管理秩序。

②组织高校西迁和改私立学校、省立学校为国立学校。

③建立战地失学青年招致训练委员会。

④设置战区教育指导委员会,实施战区教育。

⑤蒋介石作《今后教育的基本方针》提出国家的生命力由教育、经济、军事三要素组成,而教育是基本,是经济和军事总枢纽的观点。

(二)教育制度改革1.大学院和大学区制的试行与终结①1927年,大学院制度正式实行实施,中央设“中华民国”大学院,地方试行大学区,大学院是全国最高教育学术和教育机关。

②大学区的最高审议机构是评议会。

③在专制独裁统治的政治形式下,大学院与大学区制在一年后不了了之。

④原因是:理想过高,期望学术领导行政,使教育行政学术化,反而使学术机构官僚化;忽视中小学实际需要,削减中小学教育经费。

2.“戊辰学制”的颁行1928年,中华民国大学院在南京召开第一次全国教育会议。

会议对1922年公布的学制略加修改整理,提出了《整理中华民国学校系统案》即“戊辰学制”,主要内容如下:①“戊辰”学制分为两个部分,第一部分提出整理学制的7项原则,即根据本国实情;适应民生需要;增高教学效率;提高学科标准;谋个性之发展;使教育易于普及;多留各地伸缩之可能。