2、川崎病诊断治疗新进展--陈沅

- 格式:ppt

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:65

川崎病的诊断和治疗进展摘要】川崎病是一种好发于5岁儿童、病因未明的全身性血管综合征,1967年有日本的川崎富作医生首先描述,并命名为“皮肤黏膜淋巴结综合征”。

本文重点阐述诊断主要依据和治疗上的新进展。

【关键词】川崎病诊断治疗新进展【中图分类号】R75 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2013)49-0194-01川崎病又称皮肤黏膜淋巴结综合征,以全身性中小动脉炎性病变为主要病理改变的急性热性发疹性疾病。

最严重的危害是冠状动脉损伤所引起的冠脉扩张和冠状动脉瘤的形成,是儿童期后天性心脏病的主要病因之一。

发病年龄以婴幼儿多见,80%在5岁以下,成人罕见。

男多于女,男:女约为1.5:1。

一、川崎病的诊断标准不明原因发热5天以上,伴下列5项临床表现中4项者,排除其他疾病后,即可诊断为川崎病:(1)周围肢体的变化:急性期掌跖红斑,手足硬性水肿;恢复期指趾端膜状脱皮;(2)多形性红斑;(3)眼结合膜充血,非化脓性;(4)唇充血皲裂,口腔黏膜弥漫充血,舌乳头呈草莓舌;(5)颈部非化脓性淋巴结肿大。

本病诊断主要依据临床主要表现,除发热为必备条件外,上述其他5项主要表现中具备4项者即可诊断本病。

如5项主要表现只具备3项或3项以下,则需经超声心动图证实有冠状动脉扩张或冠状动脉瘤,亦可诊断。

二、治疗进展尽管对川崎病的某些治疗原理仍不十分清楚,但临床试验已经建立有效治疗方法。

(一)急性期治疗的目的控制全身非特异性血管炎症,防止冠状动脉瘤形成及血栓阻塞。

1.水杨酸类使用较大剂量阿司匹林:30-50mg/kg/天,分3次口服(日本)50-100mg/kg/天,分4次口服(美国心脏协会)热退后36-48小时使用小剂量阿斯匹林(3-5mg/kg/天),如冠脉正常则使用6-8周;如有冠脉损害者需服至冠状动脉内经恢复在3mm以下。

30-50mg/kg/天,分2-3次口服,热退后3天逐渐减量,约两周减量至3-5mg/kg,维持6-8周。

川崎病中西医治疗的研究进展

陈琛

【期刊名称】《临床合理用药杂志》

【年(卷),期】2016(9)2

【摘要】川崎病(KD)是一种以全身血管炎为主要病变的急性发热出疹性疾病,多见于〈5岁儿童,目前病因还不明确,多数认为是多种感染病原所触发的一种免疫介导的全身性血管炎,诊疗方法上也存在一定争议。

笔者主要从西医、中医用药治疗方面,对近年来的中外研究进行了梳理综述。

现报道如下。

1西医治疗进展目前,对KD的治疗尚无特异疗法,药物治疗主要有抗血小板聚集、静脉注射丙种球蛋白和糖皮质激素等方式。

【总页数】2页(P177-178)

【作者】陈琛

【作者单位】上海市徐汇区中心医院

【正文语种】中文

【中图分类】R758.733

【相关文献】

1.川崎病中西医结合诊治的临床分析

2.重症川崎病中西医结合治疗及护理1例

3.血小板活化在川崎病中的研究进展

4.晚期糖基化终末产物受体途径在川崎病中的研究进展

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2016-07-01董2016-7-5,贾川崎病治疗新进展李小青,匡琳,吴俊,胡冲,翟羽梦(湖南中医药大学中西医结合学院,湖南长沙 410208)[摘要]川崎病(KD)是一种病因病机不明的急性血管炎性疾病,临床上可分为典型川崎病及不典型或不完全性川崎病。

由于此病病因病机不明,治疗特别棘手。

西医治疗川崎病基本以激素+IVIG+阿司匹林作为基本治疗方案;中医治疗主要以辨证论治,急性期以清热解毒祛邪为主,后期以滋阴养血扶正为主,中西医协同治疗在西医治疗的基础上进行卫气营血辨证治疗。

由于没有特异治疗方法,大多数可发展为慢性冠脉炎,造成冠脉畸形,逐步发展为冠心病。

所以寻找一种新的治疗方法迫在眉睫。

[关键词]川崎病;治疗;卫气营血辨证[中图分类号]R725.4 [文献标识码]A DOI:10.11851/j.issn.1673-1557.2016.05.0川崎病又名皮肤黏膜淋巴结综合征(kawasaki disease,KD),1967年日本首次发现,该病的病因病机尚不明确[1];是一种急性发热出疹性小儿疾病,主要表现以全身血管炎为主要病变。

症状可见发热、皮疹、皮肤黏膜损害和淋巴结肿大等,可损伤冠状动脉,并发冠状动脉瘤,后期可导致狭窄与闭塞,多发于5岁以下儿童,其病理改变类似冠状动脉粥样硬化改变[2-3]。

随着人们对此病的认识不断深入,不完全型KD(incomplete KD,IKD)所占比例的增大[4],也是易误诊及造成冠状动脉慢性炎症病变的基础。

在治疗上,西医基本以激素+静脉用丙种球蛋白(intravenous immunogloblin,IVIG)+阿司匹林(ASA)作为初始治疗方案[5],中医治疗为辨证论治,急性期以清热解毒祛邪为主,后期以滋阴养血扶正为主,中西医协同治疗在西医的基础上进行卫气营血辨证治疗。

目前有关KD新的诊断标准及治疗方案仍在不断的探索中。

1 西医治疗目前临床治疗川崎病,主要是以阿司匹林与丙种球蛋白联合用药为首选治疗方案,也有运用糖皮质激素等其他治疗方法。

2022川崎病诊断和治疗面临的挑战(全文)摘要本文聚焦川崎病诊断和治疗面临的挑战,包括不完全性川崎病和重症川崎病的诊断以及静脉注射丙种球蛋白(IVIG)无应答的高危因素、IVIG使用剂量选择和应用指征等问题及其注意要点和研究方向,以期提高川崎病的临床诊治和研究水平。

川崎病于1967年由日本川崎富作医生首次报道,尚未找到确切的病因,但普遍认为其发病机制为感染因素触发的急性全身性非特异性中小血管炎,主要临床表现为发热、皮肤黏膜损伤、淋巴结肿大等。

心血管损伤特别是冠状动脉病变(coronary artery lesions,CAL)是川崎病重要的并发症,可导致心肌缺血、心肌梗死甚至死亡,严重危害患儿的健康和生命。

川崎病在东亚地区显著高发,我国北京、上海地区川崎病发病率也呈不断增高趋势,每10万名0~4岁儿童中每年新发川崎病超过100例,这是影响我国儿童健康的重大问题。

川崎病的诊断和治疗在过去20多年中取得了许多进展,国内外也先后制定了指南或专家共识。

本刊同期将刊发由中华医学会儿科学分会心血管学组、风湿学组、免疫学组及中华儿科杂志编辑委员会组织专家撰写的“川崎病诊断和急性期治疗专家共识”。

川崎病的诊断和治疗仍然存在一些富有挑战性的问题,需要关注或深入研究。

一、川崎病诊断面临的挑战川崎病主要依靠临床特征并结合全身多系统血管炎的表现及实验室检查进行临床诊断,缺乏金标准,需要排除其他疾病。

完全性川崎病的诊断通常不存在难点。

但对于不完全性川崎病(incomplete Kawasaki disease,IKD)以及重症川崎病的诊断,临床医生需要高度警惕。

1.诊断IKD的注意事项:IKD临床症状和体征较少,其诊断需要结合实验室指标和超声心动图检查来进行综合判断,有时甚至需要在病程中动态观察才能进行诊断。

在川崎病患儿中,超过1/4为IKD,在超出常见发病年龄(6月龄至4岁)的患儿中,IKD超过40%,在0~2月龄和10岁以上的年龄组甚至可超过50%,这些患儿因症状较少往往被延迟诊断。

川崎病诊断与治疗进展摘要:川崎病(KD),亦即皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种急性发热红疹疾病,常见于学龄前儿童,尤其多见于一至两周岁的婴儿。

婴幼儿的全身中小血管出现炎症,容易引起冠状动脉的扩张以及动脉瘤。

病发严重时,甚至会引起缺血性心脏病,导致婴幼儿猝死。

目前,不典型川崎病和不完全型川崎病缺乏特征性诊断指标和明显的临床病症,因此难以在早期发现川崎病,尽早进行对症治疗仍有难度。

川崎病临床诊断和治疗亟需完善。

近几年来,临床上对川崎病患者进行丙种球蛋白(IVIG)以及多种激素治疗实验,目前取得了不错的效果,但是尚未进行广泛性推广。

本文是对川崎病诊断和最新的治疗进展进行简要综述。

关键词:川崎病;诊断;治疗;进展前言川崎病(KD),亦即皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种急性发热红疹疾病,常见于学龄前儿童婴幼儿的全身中小血管出现炎症,容易引起冠状动脉的扩张以及冠状动脉瘤。

病发严重时,甚至会引起缺血性心脏病,导致婴幼儿猝死。

需要尽早确诊并对患儿进行治疗,如果治疗时机得到延误,会增加川崎病患者其他并发症的可能性。

由此可见,早期诊断对于治疗川崎病来说非常重要。

治疗手段上来看,目前丙种球蛋白(IVIG)和阿司匹林(ASA)是临床治疗的常见药物,有着较好的治疗效果。

但是,对于丙种球蛋白不敏感的患儿来说,仍然难以治疗【1】。

新的研究表明,使用丙种球蛋白联合肿瘤坏死因子以及糖皮质激素等进行治疗也具有效用,可以抑制冠状动脉瘤的产生【2】。

根据研究成果正在探究新的治疗方案,笔者将详细介绍有关川崎病诊断和治疗的新进展。

一、川崎病的临床诊断(一)完全型川崎病(CKD)的临床诊断完全型川崎病的诊断来源于二十世纪七十年代,日本的川崎病研究委员会首次制定该病的诊断标准,一直到第七次世界川崎病研讨会进行了五次修改。

每一次修改都对川崎病的诊断标准进行了改进,目前临床上通用的是第五版诊断标准。

如患儿持续发热超过5天以上(包括治疗后5天内退热)并出现:第一,婴幼儿的眼部球结膜充血(没有其他渗出物);第二,婴幼儿的嘴唇发红、舌部如草莓状、口腔黏膜弥漫性充血;第三,出现红斑、皮疹;第四,婴幼儿的手脚出现干硬肿胀、手指或脚趾末端充血或甲床皮肤移行处膜状脱皮;第五,出现颈部淋巴结肿大(非化脓性),多数为单侧,淋巴结直径>1.5 cm。

川崎病诊治新进展马江妮 (专业:儿科)川崎病( Kawasaki disease, KD)于1967年由日本的川崎富首次报道,曾被称为皮肤粘膜淋巴结综合征(MCLS),是一种急性、自限性的全身血管炎,主要累及婴儿和年幼的儿童,易并发冠脉损害。

自1970年以来,世界各国均有发生,以亚洲人发病率为高。

在日本和韩国,KD已经取代风湿热成为儿童获得性心脏病的最常见疾病。

KD的病因目前尚不明确,尽管流行病学资料提示可能与感染有关,比如立克次体、葡萄球菌、链球菌、支原体、反转录病毒等,但均未能证实。

已经证实的是本病急性期存在以免疫活化细胞激活为主要改变的免疫调节异常。

目前,在川崎病诊断标准的制定以及治疗方案的探索方面已经积累了丰富的经验,现就近年来的研究进展总结如下:1.流行病学自日本首例报道后,我国台湾和大陆也分别于1976年和1978年报道KD。

近30年来,KD发病率有逐年上升的趋势。

研究表明,KD发病率存在明显的地区和种族差异,从高到的排列依次为:日本(2002年151.2/10万)、韩国(2002年95.5/10万)、中国台湾地区(66/10万)和中国香港地区(39/10万).中国大陆和欧美尚无全国性的调查资料。

KD具有明显的年龄、性别、季节、种族、环境因素和遗传特征。

年龄以5岁以下居多,约占84%-86%,10岁以上少见。

男性多于女性,男女比约为1.5-1.8 :1。

KD不是遗传性疾病,但具有明显地遗传易感性,在日本1999—2000年发病的14163例KD患儿中有33位父母曾患KD,而且这些父母的子女KD再发和同胞患病的发病率分别是另一组的5倍到6倍。

另外,环境因素也起着重要作用,KD患儿发病常有上呼吸道或消化道感染等前驱症状,提示可能与感染有关,但至今未发现有传染现象。

美国的地区调查显示,KD与湿度过高增加呼吸道感染的机会有关。

本病再发率约为1%-3.0%。

冠状动脉病变是KD的主要并发症。

目前,本病已成为儿童后天性心脏病的主要原因。

川崎病治疗新进展[摘要] 川崎病又称皮肤粘膜淋巴结综合征,是一种以全身性中、小动脉炎性病变为主要病理改变的热性发疹性疾病。

急性期联合应用丙种球蛋白和阿司匹林是川崎病的首选治疗方案。

对于糖皮质激素的使用临床尚有争议。

恢复期治疗以抗凝,溶栓为主。

严重冠状动脉病变可采用外科及介入治疗。

[关键词] 川崎病;治疗;新进展[中图分类号] r [文献标识码] a [文章编号] 2095-0616(2012)20-川崎病(kawasaki disease,kd)是一种以全身性中、小动脉炎性病变为主要病理改变的热性发疹性疾病。

80%发生于5岁以下儿童。

1岁以下川崎病病例逐渐增多。

本病具有自限性,严重的会导致冠状动脉病变,影响患儿的预后。

现将川崎病近10年在诊断、治疗以及跟踪方面的进展综述如下。

1 急性期kd的治疗主要目的是控制全身非特异性血管炎,防止冠状动脉损害(cal)的发生。

1.1 静脉注射免疫球蛋白(ivig)(1)5天疗法:ivig 400 mg/(kg·d),输注ivig的方法主要有三种:2~3 h 内静脉输入,连用5 d;(2)ivig 1.0 g/kg,于4~6 h内静脉输入;(3)ivig 2.0 g/kg,于10~12 h内静脉输入。

静脉应用丙种球蛋白对kd具有很好的疗效,发病早期应用不但能够有效缓解急性症状,还可以预防和治疗冠状动脉病变,三种治疗方法均可预防cal发生。

但在热退时间、手足症状消退时间、平均住院时间等方面,2.0 g/kg为最佳疗法[1],且在预防冠状动脉病变方面效果明显。

使用ivig的最佳时机:应在发病后10 d内给予,如有可能,应尽量在7 d内给予疗效更好。

西班牙有文章报道[2],ivig 2.0 g/kg,在发病的5~8 d内给予,效果更好。

如48~72 h内再次发烧或原因不明时可再给一次。

有观察研究显示,kd如不经任何治疗,其caa发生率可高达25%[3-4]。

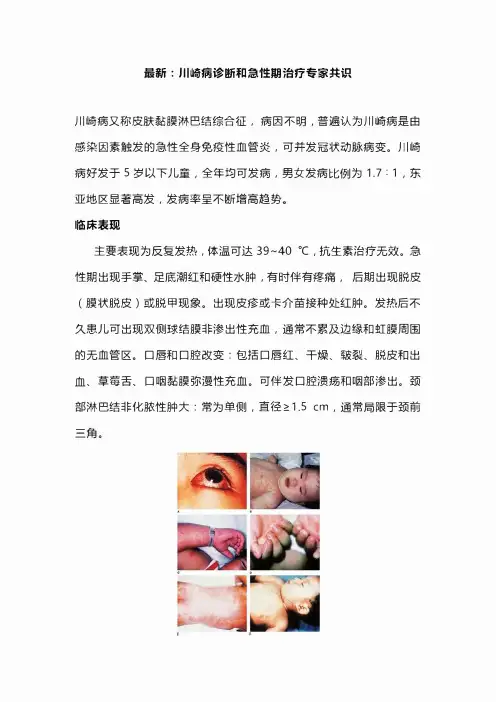

最新:J II崎病诊断和急性期治疗专家共识川|崎病又称皮肤勤膜淋巴结综合征,病因不明,普遍认为川|崎病是由感染因素触发的急性全身免疫性血管炎,可并发冠状动脉病变。

J11崎病好发于5岁以下儿童,全年均可发病,男女发病比例为1.7:1,东亚地区显著高发,发病率呈不断增高趋势。

临床表现主要表现为反复发热,体温可达到~40。

C,抗生素治疗无效。

急性期出现手掌、足底潮红和硬性水肿,有时伴有疼痛,后期出现脱皮(膜状脱皮):我脱甲现象。

出现皮痊或卡介亩接种处红肿。

发热后不久患儿可出现双侧球结膜非渗出性充血,通常不累及边缘相虹膜周围的无血管区。

口唇相口腔改变:包括口唇红、干蝶、鞍裂、脱皮手日出血、草莓舌、口日因素占膜弥漫性充血。

可伴发口腔:贵房租咽部渗出。

颈部淋巴结非化服性肿大:常为单侧,直径主1.5cm,通常局限于颈前三角。

川崎病包捂完全性川崎病(CKD )和不完全性川崎病(IKD) 两种类型。

CKD:发热,并真高以下5项中至少4顶主要||备床特征:( 1 )双侧球结膜充血;( 2 )口唇及口腔的变化:口唇干红,草莓舌,口咽部委自膜弥漫性充血;( 3 )皮瘦,包括单独出现的卡疤红肿;( 4 )四肢末梢改变:急性期手足发红、肿胀,恢复期甲周脱皮;( 5 )非化隙性颈部淋巴结肿大。

2.IKD:发热注5d,但主要临床特征不足4顶的,按下圄流程评估是否为IKD 。

发热;:d d .存在2-3项主要,,a;床柿征或‘6月龄婴儿发热》7d,无其他病因可解得CRP<30 mg/I 南』ESR<40mm/I h如果发热持续存在.重新遂行临床在1实验室评锚如果出现典型的联状脱皮,遂行超声心动凶险查诊断为不完全川筒病并给于治疗超声心动回阳性.即具备以下31.页中的1l�:(I) .LAD或RCA 的Z值》2.5(2)任-冠状动脉有动脉铺形成(3)以F包商心动图表现》3琐①左心窒收缩功能降低.<ID二尖瓣反流;�心包叙液;③任-冠状动脉的Z值为2.0-2.5或具备以下至少Jljl:(I)贫血(2)发热哼d后血小饭计数=叫到×10'/I.(3) J缸自蛋白ζ30g /1.(4)血丙氨酸转氨酶升高(5) I缸白细胞计数》15.0×ICl'/1.{的尿白细胞》10个/离倍视野注:CRP 为E 反应蛋向:ESR 为红细跑沉I�率;UD 为左前’I�支:RCA 为有寇状动脉因3不完全性Ill自奇病的珍脱流程倒川崎病的急性期治疗目标是减轻并终止全身炎症反应、预防冠状动脉病变发生和发展,并防止冠状动脉血栓形成。

川崎病的护理措施及进展陈茗发布时间:2023-05-16T12:39:14.624Z 来源:《健康世界》2023年8期作者:陈茗[导读] 川崎病是一种在临床上十分普遍的非特异全身血管炎性疾病四川大学华西第二医院 610000摘要:川崎病是一种在临床上十分普遍的非特异全身血管炎性疾病,它的病理学是以系统性的小动脉炎为特点,多见于1至5岁的婴幼儿,患儿一般表现为急性发热、皮肤损害和淋巴结肿大,这对患儿的身体发育有很大的危害。

多数儿童通过临床救治,其结局较好,并能逐步恢复。

然而,15%—30%的孩子会伴有冠心病,这很可能会导致心肌炎、血栓栓塞等并发症。

因此,在对其进行有效干预的基础上,开展相应的临床护理,对于提升患儿治疗的疗效、改善儿童的预后具有十分关键的作用。

关键词:川崎病;护理对策;护理发展川崎病是以全身血管炎为特征的一种急性、以发烧、出疹为主的疾病,该病最初是由日本的小儿科医生川崎于1967报告的,所以也被称为川崎病【1】。

在5周岁以下的婴幼儿中,这种疾病的发病率最高。

川崎病(川崎病)是引起小儿后本性心脏疾病的首要病因,其发病机制尚不明确。

此种疾病有较高的漏诊概率,若不能得到有效的救治,将会引起终生的心血管损害,使患者无法进行高强度的体育锻炼【2】。

因此,对其进行有效的护理,可一定程度减轻儿童的疾病负担,改善儿童的预后。

一、护理方法1.发热护理川崎病病人多伴有不同程度的发烧,尤其是急性期的儿童,大多具有高热,护士应加强对家长的健康教育,让儿童得到充分的睡眠,降低能量消耗,促进身体的恢复,密切监测儿童的生命体征。

儿童若长期高热不及时进行退热,将会损伤心、脑、肾等器官,因此,应注意对儿童的身体温度控制。

建议患者在住院期间病房要定时进行换气,一天2—3次,使用消毒设备进行室内空气的消毒,保持室温22—26摄氏度,相对湿度在55%—65%【3】。

2.对皮肤及黏膜的护理川崎病患儿表皮组织损伤较多,对表皮组织的保护对降低其感染率和加快表皮组织损伤的愈合具有重要意义【4】。

川崎病基因易感性研究及诊治新进展

陈丽琴;杨晓东;黄敏

【期刊名称】《上海医药》

【年(卷),期】2022(43)18

【摘要】川崎病是一种累及全身中小血管的炎性综合征,是儿童后天获得性心脏病的主要原因。

及早诊断川崎病并进行静脉注射丙种球蛋白治疗可以有效降低患儿冠状动脉病变发生率。

但目前川崎病的病因不明,本文主要从基因易感性揭示川崎病的可能发生机制,同时介绍川崎病诊断包括不完全川崎病、冠状动脉病变以及丙种球蛋白耐受治疗的新进展。

【总页数】5页(P3-6)

【作者】陈丽琴;杨晓东;黄敏

【作者单位】上海市儿童医院上海交通大学医学院附属儿童医院心内科

【正文语种】中文

【中图分类】R725.4

【相关文献】

1.川崎病易感性与基因多态性相关性研究新进展

2.HLA-E基因多态性和川崎病并冠状动脉损害易感性的相关性研究

3.IL-17A基因启动子区多态性与川崎病易感性的相关性研究

4.川崎病易感性与基因多态性相关性研究新进展

5.诱导型一氧化氮合酶基因多态性与川崎病并发冠状动脉病变易感性研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。