禅宗法脉传承图

- 格式:docx

- 大小:742.38 KB

- 文档页数:1

邢台塔林邢台塔林位于邢台市旧城西南隅三里的申家庄村南,因塔散布如林,故称塔林。

塔林又称塔坟。

邢台塔林是开元寺、天宁寺两寺僧人的墓地。

原塔林分南北两处,南塔林为开元寺塔林,占地约三十亩,当地百姓称为大塔坟。

北面有天宁寺塔林,占地约十多亩,天宁寺塔林又称为小塔坟。

邢台塔林,从塔林遗留下来的唐代遗物分析,邢台塔林始建年代为唐代。

是开元寺和天宁寺两所古刹僧人敛葬遗骨的墓地。

是为有贡献的僧人的建造的墓塔群。

按佛教仪轨制度,只有有名望、修行好的僧人、高僧圆寂后,才设建墓塔,刻石纪志,以昭功德,如万松行秀曹洞宗传人至元十六年百泉禹禅师墓塔,至元十八年圆融大师、通悟大师塔、至元二十五年通理大师都提点隐公塔、万寿天宁玉山长老塔、大德二年弘济大师之塔、安慧大师之塔、喜公庄王之塔等等。

也有僧人圆寂后不入塔林的,这个例子仅有二人,一位是开元寺的万安禅师,一位是天宁寺的虚照禅师。

两位大德圆寂后分别由元始祖忽必烈敕令在开元寺和天宁寺建造七级密檐塔和虚照禅师塔。

在这里特别要说的一位高僧就是百泉禹禅师,禹禅师(?-公元1279年),邢州开元寺僧人,未见传记。

仅从吴立民主编的《禅宗宗派流源》一书所附的中国禅宗宗派法脉传承图上可以知道,禹禅师为万松行秀的传人,是与雪庭福裕、华严至温、乳峰德仁、李之能居士为同门,是曹洞宗正宗传人。

关于塔林的年代,目前可见的大多为元、明清时的墓塔,从一些较早的石塔分析,塔林应在唐代已经形成;在调查时,发现了唐代的塔幢盖,上有飞天人物,形象生动,动静结合,雕刻精细,线条流畅,体态丰满,为大唐中期风格,距今已经有一千三百年的历史了。

这证明了塔林的形成和开元寺、天宁寺两寺的建设年代基本相符。

据记载,邢台塔林原有塔近千座,随着历史的变迁和人为的破坏,到五十年代时,南北塔林共有各种墓塔一百二十多座。

有上年纪老人说,直到五六年时,邢台塔林的墓塔还保存着近九十多座。

邢台塔林的墓塔多种多样,1935年著名的建筑学家刘敦桢先生到邢台进行古建筑考察,拍摄了大量的写真照片,并写出《河北古建筑调查记》一文,这篇文章后来收入到《刘敦桢文集》第三集中,1978年由中国建筑出版社出版。

禅宗在福建的传衍及其法派王荣国福建是历史上禅宗最活跃的区域之一。

在中国禅宗发展史上,福建禅宗起了举足轻重的作用。

因此,探讨禅宗在福建的传衍及其法派就显得十分必要。

一、福建禅宗初传慧能获得弘忍的衣钵后回到广东,隐迹山林十余年,后在曹溪开法,宣扬顿教法门,开始了禅宗广为弘扬的历史。

福建与广东接壤,地方志中不乏有关慧能的弟子在闽传法的记载,如福清黄檗山的正幹禅师、莆田苦竹山的千灵禅师等。

因这些僧人的传法年代与慧能生活年代相距70余年乃至100余年,所以其记载也就不尽可靠。

就目前所见最早的可靠资料来看,禅宗初传福建与慧能的二传弟子、南岳怀让的弟子马祖道一入闽有关。

据《宋高僧传》记载,马祖道一于天宝初年离湖南南岳入闽,肇化建阳佛迹岩(一作岭)1,吸引了四方禅侣前来参问,尤其是闽中僧人,其中知名的有志贤、道通、明觉等。

不久道一移锡江西,但对福建僧人的影响并未减弱。

除道通追随道一赴江西外,闽人怀晖、慧海、怀海、隐峰等也投道一参学。

以上诸僧均嗣法道一,对此后福建禅宗的发展起了积极的作用。

可见,福建禅宗的历史是由南岳系道一禅师入闽肇化建阳佛迹岩揭开篇章的。

唐咸通年间,人们在当年道一禅师结庵的佛迹岩(岭)建“圣迹寺”,此后屡经兴废。

现该寺已重兴,寺仍旧名,位于今建阳市莒口乡莒口村附近。

二、唐五代禅宗南岳系与青原系在闽的传衍⒈南岳系的传衍天宝初年,马祖道一禅师入闽,率先将南岳禅法传入福建。

道一移锡江西后,其得法弟子水塘和尚、惟宽禅师入闽传法。

道一的二传弟子有闽人怀海的得法弟子大安、神赞,闽人怀晖的得法弟子智真等5人在闽传法。

道一的三传弟子有闽人希运的得法弟子灵观,闽人大安的得法弟子文矩、师解等5人在闽传法。

总的说来,南岳系自唐天宝初年传入闽中,止于昭宗、哀帝朝,懿宗朝至僖宗朝是其繁盛时期。

建州、汀州、福州、漳州、泉州都有著名禅师传法,而福州是其中心,前后传法的禅师多达8位,其中以大安禅师影响最大。

大安“大化闽城”2,“尝有千僧,闽之大乘以此兴盛。

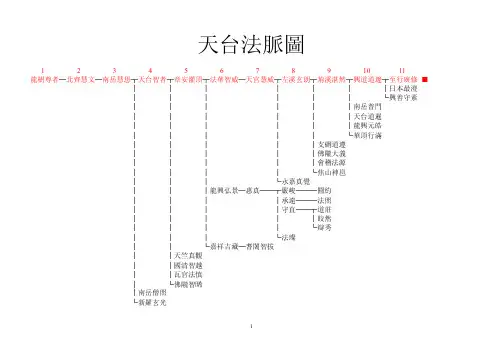

天台法脈圖1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11龍樹尊者─北齊慧文─南岳慧思┬天台智者┬章安灌頂┬法華智威─天宮慧威┬左溪玄朗┬荊溪湛然┬興道道邃┬至行廣修■│││││││日本最澄││││││└興善守素││││││南岳普門││││││天台道暹││││││龍興元皓│││││└華頂行滿│││││支硎道遵│││││佛隴大義│││││會稽法源││││└焦山神邕│││└永嘉真覺│││龍興弘景─惠真──┬嚴峻───圓約││││承遠───法照││││守直──┬道莊│││││皎然││││└辯秀│││└法璨││└嘉祥吉藏─耆闍智拔││天竺真觀││國清智越││瓦官法慎│└佛隴智晞│南岳僧照└新羅玄光11 12 13 14 15 16 17■至行廣修─正定物外─妙說元琇─高論清竦┬淨光羲寂┬寶雲義通┬四明知禮◆│││慈雲遵式┬明智祖韶┬海月慧辯┬法寶從雅─指源如杲│││││└慈行智深│││││淨慧思義┬神智仲元─慈明慧觀││││││慈覺永堪─慈受子琳│││││└圓悟思尚│││││辯才元淨─法鑑若愚││││└神智載昇││││妙果文昌─妙果天授││││真淨思永│││└法喜清鑑│││興國有基││└錢唐善信││慧光宗昱─常寧契能│└高麗諦觀└慈光志因─慈光悟恩┬奉先源清┬梵天慶昭┬永福咸潤─永福善朋││└永嘉繼齊│└孤山智圓─孤山惟雅│靈光洪敏│慈光文備└慈光可嚴◆四明知禮┬南屏梵臻●│廣智尚賢┬扶宗繼忠┬草堂處元─息菴道淵┬淨社處廉┬休菴法舟─豁菴淨悟─嘯巖文虎┬訥堂慧辯│││││└頑空智覺─月溪善良││││└法明文節─閑林子真─照堂師昶─法明行依─法明可圭│││└圓辯道琛┬月堂慧詢┬逸堂法登┬石坡元啟─無住宗淨─大石志磐│││││└同菴允憲─無聞若訥─自牧子謙│││││柏庭善月─操菴文節│││││悅菴淨慧─大蓬了因│││││隱堂正榮││││└石芝宗曉││││止菴法蓮─鏡菴景遷││││指南仲韶││││雪堂戒應│││└一菴處躬│││神智從義─慧月了睿││└永嘉法詮││神智鑑文┬明智中立┬草菴道因┬梓菴有倫││││└廣壽法因││││澄照覺先││││慧照法隣││││圓澄智謙│││└定慧介然│││空相思恭││└文慧宗正││超果維湛─海慧若圓││四明如吉││淨社全教││金文冲霄│└法昌本誠│神照本如┬法真處咸┬安國元惠┬智涌了然┬覺雲智連┬元菴則約│││││└朴菴清哲│││││虛堂本空│││││山堂元性│││││白蓮子侔│││││赤城中益││││└澤山與咸│││└真教智仙─證悟圓智─慧光若訥┬石澗從戒─古泉正宗─月潭道鑑││││等菴士衡││││虛菴有宏│││└復菴妙珪│││白蓮道卿─天台淨侁││└四明淨杲││樝菴有嚴│└神悟處謙┬北禪淨梵┬超果惠道─德藏從進││└北禪惠深││德藏擇瑛─北關思淨│└淨住思照│浮石崇矩┬景雲溫其┬覺慈善嵩││└景德居式│└天柱守孜│崇法自仁│三學則全─三學若水│四明文粲│廣慈慧才┬妙悟希最││懺主法宗│└龍泉覃異└凈覺仁岳┬吳興子昉│錢唐可久│超果靈照└錢唐惠勤18 19 20 21 22 23 24 25 26●南屏梵臻┬慈辯從諫┬車溪擇卿┬竹菴可觀┬北峯宗印┬佛光法照┬子庭師訓─東溟慧日┬無礙普智▲││││││└千江一印│││││└無極可度─雙溪道弘│││││桐洲懷坦─古源永清─玉岡蒙潤┬大用必才┬靜菴原鎮│││││││荊山良玉││││││└仲齡大山│││││└啟宗大佑│││││剡源覺先─雲夢允澤┬方岩懷則─子蒙省初│││││└湛堂性澄┬我菴本無┬照菴允中│││││││原璞士璋││││││└竺隱弘道││││││浮休允若─方舟友奎│││││└絕宗善繼┬獨庵自朋│││││└太璞如繾│││││蒙泉了源─桐溪若濟─慈濟普容│││││梅峯梵奎─孤岩如月││││└古雲元粹││││智行守旻│││└神辯清一│││牧菴有朋┬能仁懷寶─草堂如寶│││└月溪法輝││└祥符道忻─悟空善榮││慧覺齊玉┬澄覺神煥─覺菴簡言┬鑒堂思義─性菴淨岳┬靜翁祖明─竹屋元淨─日章祖稱││││└竹堂師正┬北山文勝││││└一山懷悳│││└總菴妙心─古鏡文杲│││清修法久┬慈室妙雲─悟真正皎│││└雪溪晞顏││└假名如湛─車溪智欽││圓覺蘊慈┬法照中皎┬能仁道山┬畢菴法布─坦菴法英││││└南巖法雄─東山祖意│││└則菴明哲─正堂如理││└神慧敏齊││普明如靖─圓通思梵─思溪景咨││佛智慈雲─法照淨通││天竺應如┬崇先懷志││└法燈道遵││法雲宗敏││義天僧統│└上竺明義│群峯太初─梵慈智普┬東靈智欽─楊尖利淵─崇先了生││圓照梵光─超果宗肇│└龍華道方│南屏用文─憲章仲閔└超果會賢┬清辯蘊齊┬法雲普潤│└上方法清└精微彥倫26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36▲無礙普智─天竺林慧─東禪月亭─百松真覺─無盡傳燈┬靈峰正旭─蒼輝受晟─警修靈銘─履源嶽洪─素蓮心珠─道來宗乘──┐└桐溪正性─天溪受登┬靈乘遐運│└靈耀全彰│┌──────────────────────────────────────────────────────┘│37 38 39 40 41 42 43└宏海一輔─智德乘薰─禪遠頓永─觀竺觀義─所證印鑑─迹端定融─谛闲古虚┬靜修今照──益行念乘──禮賢起性│寶靜今德──顯明────覺光│根慧今覺──樂果────慧峰│倓虛────澍培────成剛│靜權────斌宗────慧岳│定西────妙境│紹三│摩塵│仁山└英參智者下傳二十六世,高明寺百松真覺大師演派六十四字:真傳正受靈嶽心宗一乘頓觀印定古今念起寂然修性朗照如是智德體本玄妙因緣生法理事即空等名為有中道圓融清淨普徧感通應常果慧大用實相永芳又衍表行偈六十四字為號,如(真傳正受,大教演繹),並立名號:大教演繹祖道德宏立定旨要能所泯同功成諦顯了達則安萬象海現孰分二三初門悟入化法遂行己他益利究極彰明源深流遠長衍紀綱百千之世恒作舟航。

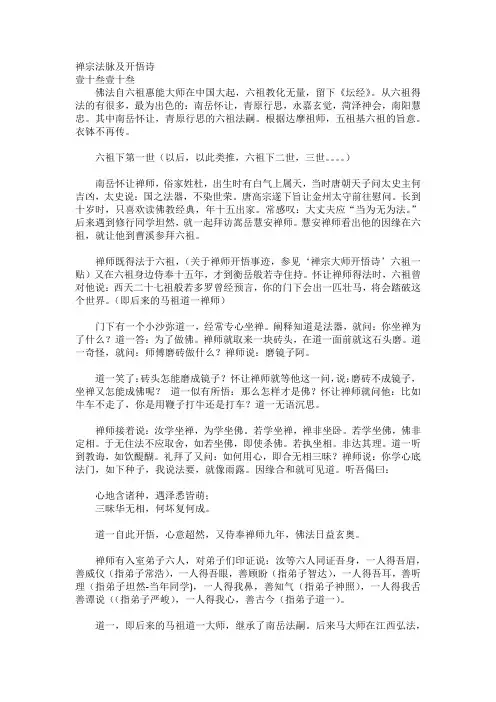

禅宗法脉及开悟诗壹十叁壹十叁佛法自六祖惠能大师在中国大起,六祖教化无量,留下《坛经》。

从六祖得法的有很多,最为出色的:南岳怀让,青原行思,永嘉玄觉,菏泽神会,南阳慧忠。

其中南岳怀让,青原行思的六祖法嗣。

根据达摩祖师,五祖基六祖的旨意。

衣钵不再传。

六祖下第一世(以后,以此类推,六祖下二世,三世。

)南岳怀让禅师,俗家姓杜,出生时有白气上属天,当时唐朝天子问太史主何吉凶,太史说:国之法器,不染世荣。

唐高宗遂下旨让金州太守前往慰问。

长到十岁时,只喜欢读佛教经典,年十五出家。

常感叹:大丈夫应“当为无为法。

”后来遇到修行同学坦然,就一起拜访嵩岳慧安禅师。

慧安禅师看出他的因缘在六祖,就让他到曹溪参拜六祖。

禅师既得法于六祖,(关于禅师开悟事迹,参见‘禅宗大师开悟诗’六祖一贴)又在六祖身边侍奉十五年,才到衡岳般若寺住持。

怀让禅师得法时,六祖曾对他说:西天二十七祖般若多罗曾经预言,你的门下会出一匹壮马,将会踏破这个世界。

(即后来的马祖道一禅师)门下有一个小沙弥道一,经常专心坐禅。

阐释知道是法器,就问:你坐禅为了什么?道一答:为了做佛。

禅师就取来一块砖头,在道一面前就这石头磨。

道一奇怪,就问:师傅磨砖做什么?禅师说:磨镜子阿。

道一笑了:砖头怎能磨成镜子?怀让禅师就等他这一问,说:磨砖不成镜子,坐禅又怎能成佛呢?道一似有所悟:那么怎样才是佛?怀让禅师就问他:比如牛车不走了,你是用鞭子打牛还是打车?道一无语沉思。

禅师接着说:汝学坐禅,为学坐佛。

若学坐禅,禅非坐卧。

若学坐佛,佛非定相。

于无住法不应取舍,如若坐佛,即使杀佛。

若执坐相。

非达其理。

道一听到教诲,如饮醍醐。

礼拜了又问:如何用心,即合无相三昧?禅师说:你学心底法门,如下种子,我说法要,就像雨露。

因缘合和就可见道。

听吾偈曰:心地含诸种,遇泽悉皆萌;三昧华无相,何坏复何成。

道一自此开悟,心意超然,又侍奉禅师九年,佛法日益玄奥。

禅师有入室弟子六人,对弟子们印证说:汝等六人同证吾身,一人得吾眉,善威仪(指弟子常浩),一人得吾眼,善顾盼(指弟子智达),一人得吾耳,善听理(指弟子坦然-当年同学),一人得我鼻,善知气(指弟子神照),一人得我舌善谭说((指弟子严峻),一人得我心,善古今(指弟子道一)。

禅宗六代祖师及其建树简介禅宗六代祖师及其建树简介一、初祖达摩祖师菩提达摩(?~536)菩提达摩,天竺(印度)人。

梁大通元年(527年)从广州登陆,到中国传播佛教。

达摩渡长江入北魏境,先游历了洛阳,后到少林寺,在五乳峰上一个石洞里面壁静修,时间长达九年。

他依据大乘派教义,融汇中国精神,开创了中国佛教禅宗,被尊为初祖。

在众多求教者中,达摩选择将衣钵传给了慧可。

东魏天平三年(536年)达摩圆寂,葬于熊耳山,立塔于定林寺。

传灯法本:四行观、血脉论、悟性论、破相论、安心法门、无心论、绝观论、禅观七门。

二、二祖慧可大师慧可(487—593)慧可,一名僧可,是中国禅宗的第二祖。

俗姓姬,虎牢人(今河南荣阳县)。

他少为儒生时,博览群书,通达老庄易学。

出家以后,精研三藏内典。

年约四十岁时,遇天竺沙门菩提达摩在嵩洛(今河南嵩山—洛阳)游化,即礼他为师。

慧可从达摩学了六年,精究一乘的宗旨。

达摩寂后,他即在黄河近边一带韬光晦迹;但因早年已名驰京畿,许多道俗前访问道,请为师范,他随时为众开示心要,因而道誉甚广。

传灯法本:略说修道明心法要、示向居士偈。

三、三祖僧sēng璨càn大师禅宗三祖僧璨(?-606)亦作僧粲、僧璨等。

隋代禅僧三祖僧璨大师者,不知何许人也。

初以白衣谒二祖,既受度传法,隐于舒州之皖公山。

属后周武帝破灭佛法,祖往来太湖县司空山,居无常处,积十余载,时人无能知者。

至隋开皇十二年壬子岁,传法道信。

后适罗浮山,优游二载,却还旧址。

逾月士民奔趋,大设檀供。

祖为四众广宣心要讫,于法会大树下合掌立终。

即隋炀帝大业二年丙寅十月十五日也。

唐玄宗谥鉴智禅师、觉寂之塔。

出家前曾得风疾,后虽治愈,然头发脱落殆尽,未能复元。

故舒州人称其为赤头璨。

传灯法本:信心铭四、四祖道信大师四祖道信( 580-651 )俗姓司马,河内(治所在河南沁阳)人,少年出家,以僧璨为师,隋大业十三年( 617 )领徒众抵吉州(治所在今江西吉安),后至蕲州黄梅(今湖北黄梅西北)破头山(后改名双峰山)大弘达摩禅法,并创立自家门风。

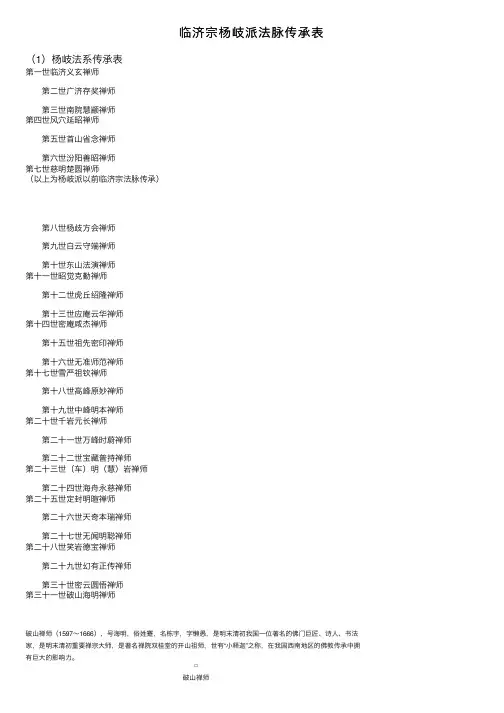

临济宗杨岐派法脉传承表(1)杨岐法系传承表第⼀世临济义⽞禅师第⼆世⼴济存奖禅师第三世南院慧颛禅师第四世风⽳延昭禅师第五世⾸⼭省念禅师第六世汾阳善昭禅师第七世慈明楚圆禅师(以上为杨岐派以前临济宗法脉传承)第⼋世杨歧⽅会禅师第九世⽩云守端禅师第⼗世东⼭法演禅师第⼗⼀世昭觉克勤禅师第⼗⼆世虎丘绍隆禅师第⼗三世应庵云华禅师第⼗四世密庵咸杰禅师第⼗五世祖先密印禅师第⼗六世⽆准师范禅师第⼗七世雪严祖钦禅师第⼗⼋世⾼峰原妙禅师第⼗九世中峰明本禅师第⼆⼗世千岩元长禅师第⼆⼗⼀世万峰时蔚禅师第⼆⼗⼆世宝藏普持禅师第⼆⼗三世(车)明(慧)岩禅师第⼆⼗四世海⾈永慈禅师第⼆⼗五世定封明暄禅师第⼆⼗六世天奇本瑞禅师第⼆⼗七世⽆闻明聪禅师第⼆⼗⼋世笑岩德宝禅师第⼆⼗九世幻有正传禅师第三⼗世密云圆悟禅师第三⼗⼀世破⼭海明禅师破⼭禅师(1597~1666),号海明,俗姓蹇,名栋宇,字懒愚,是明末清初我国⼀位著名的佛门巨匠、诗⼈、书法家,是明末清初重要禅宗⼤师,是著名禅院双桂堂的开⼭祖师,世有“⼩释迦”之称,在我国西南地区的佛教传承中拥有巨⼤的影响⼒。

破⼭禅师破⼭禅师(1597年⼀1666年),俗姓蹇,顺庆府⼤⽵县⼈。

出⾝于豪门世家,是明代蹇忠定公后裔。

⼗九岁时,有感于世事沧桑,毅然厌弃尘凡出家,为⾏脚僧,孤⾝出蜀,到湖北的破头⼭闭关修禅,⽴誓要以七⽇为限,刻期取证。

在闭关到最后⼀天,他发誓:“悟不悟,性命在今⽇矣!”竟于中午时候,信步举⾜,坠于万丈悬岩之下,将左脚跌伤⽽豁然开悟。

他⾃此出⼭南⾏,遍参诸⽅,末后⾄⾦粟,拜在密云圆悟禅师座下,受到印可,并于崇祯⼆年付以法流。

次年秋天,他⼜住持了原由曹洞宗主持的嘉⽲东塔寺,实际上成为⾝祧临济、曹洞两宗的⼀代宗匠。

⼈物简介破⼭禅师(1597~1666),号海明,俗姓蹇,名栋宇,字懒愚,是明末清初我国⼀位著名的佛门巨匠、诗⼈、书法家,是明末清初重要禅宗⼤师,是著名禅院双桂堂的开⼭祖师,世有“⼩释迦”之称,在我国西南地区的佛教传承中拥有巨⼤的影响⼒。

中国禅宗的传承和流派禅起源于印度,并不是佛教专有,佛祖释迦牟尼在成佛之前,学习外道禅,证道成佛之时,就是对禅的开悟。

禅宗传入中国,是在南北朝时期。

公元520年前后,南印度僧人菩提达摩航海来到中国,入北魏,在嵩山少林寺面壁九年后,开始传授佛法。

初祖达摩一、禅宗名称的由来禅宗主张以“禅定”方式修习佛法,因此称为“禅宗”。

禅宗讲究明心见性,明心见性要通过“禅定”来实现。

佛教有“戒、定、慧”三学,“禅定”就属于其中的“定学”。

最初,“禅定”特指僧人“坐禅”过程中达到的一种入定状态,所谓“万缘俱息,杂念不生”,即使僧人也很难做到。

随着禅宗的普及和大众化,对“禅定”有了更广义的解释。

在修习过程中,能够专注一境,心神不散,持之以恒,有所领悟,也就是“禅定”,这是普通信众能做到的,这样更利于禅宗的普及。

二、中国禅宗的传承初祖达摩。

南天竺国香至王第三子,修习大乘佛法。

南朝宋末年自海路到广州,后入北朝,梁武帝大同元年圆寂,终年150岁。

北魏时期,达摩在洛阳、嵩山等地传授“二入四行”禅法,是中国禅宗的开创者。

相传他的著述有《达摩论》、《二入四行论》、《无心论》、《正心论》、《悟性论》、《安心法门》、《修心要论》等。

中国禅宗称达摩为“西天(印度)二十八祖”的第二十八祖,东土(中国)禅宗初祖。

达摩颇具神通,留下“达摩面壁”、“一苇渡江”的传说。

二祖慧可禅师断臂故事二祖慧可禅师(公元487—593年)。

俗姓姬,名光,虎牢(现在的河南荥阳)人,年少为儒生,精通易经,后在洛阳龙门香山出家,钻研三藏佛典,始终未能了悟生死。

40岁那年,忽然梦到一个神人,告诉他这样枯坐修行没有结果,真正的大道在南方。

慧可知道这是神人的点化,于是南行去嵩山少林寺,拜见达摩祖师。

达摩本来无意收徒,一心面壁,对慧可不予理睬。

慧可心意坚韧,把拒绝当做对自己的考验,始终不离左右,时值寒冬,下起大雪,慧可在达摩洞外,一动不动站了一夜,积雪没过了膝盖,终于打动达摩。

《禅宗宗派源流》 4—第二章:曹溪一脉---(二)六祖法乳【2】第二章一、慧能求法二、六祖法乳(2)(一)佛心不二(二)心性本觉“真如缘起”的思想并非是慧能禅宗所独有。

它在本体论方面并没有多大的建树。

应当承认,在对本体和现象的抽象思辩分析上,“不立文字”的慧能一派远不如惟识宗、华严宗。

慧能禅宗真正着力的是心性修养。

事实上,隋唐佛家多讲心性之学,只是禅宗更突出地发展了这一方面。

冯友兰先生曾针对此指出:“中国所谓禅宗,对于佛教哲学中之宇宙论,并无若何贡献,惟对于佛教中之修行方法,则辩论甚多。

”自晋末宋初以来,思想界把本体论和心性论的研究统一起来,并由探讨宇宙的本体转为着重研究人的本体,即人的真实本体。

南北朝时因神灭神不灭的大论战,更刺激了这一课题的研究;隋唐时,佛教各宗竞相辩论,教相判释,更推动了这一问题的探讨,慧能正是在这种思想背景下,重点阐发了心性理论。

关于慧能的心性修养理论,我们可以从三个方面来加以认识:1、人人皆有佛性佛性,亦意译如来性、觉性、如来藏,原指佛陀本性,后来发展为众生觉悟之因,众生成佛的可能性,这是中国佛教界对佛性的最一般的理解。

印度佛教中讲的“佛性”,一是指心,二是指境。

在它看来,众生若具有“性净之心”,便具有成佛的可能,但仅有“性净之心”还不能起作用,心要“待缘而起”,待得与“境界缘”结合,总能构成“佛性”。

不过,在印度佛教经典中,对佛性没有一个统一的解说,这就给后人带来许多歧义,佛教传入中国以后,特别是南北朝时,佛学从对般若的探讨转到了佛性论,形成了巨大的佛性思潮。

佛性是否为一切人都具有?它是“本有”还是“始有”?有许多高僧参加了争论。

其中有一关键人物就是晋宋之际的竺道生,他孤明先发,首倡一切众生皆有佛性,指出“一切众生,皆当作佛。

”但由于他的理论当时没有译出的经典作根据,所以一问世便受到很多非难,被作为邪说异端,不久,《大般涅盘经》译出,证明“一切众生,悉有佛性”,承认“一阐提人”也具有佛性,也可以成佛,情况总有所改变。

禅宗五家七宗——沩仰宗中国禅宗是指以菩提达摩为初祖,探究⼼性本源,以期“见性成佛”的⼤乘佛教宗派。

禅宗,⼜称佛⼼宗、达摩宗、⽆门宗。

禅宗的传承,中国以释迦世尊在灵⼭会上拈花⽰众,迦叶尊者破颜微笑为其滥觞。

释迦世尊传法迦叶以后,经阿难尊者、商那和修尊者,直⾄菩提达摩,是为西天第⼆⼗⼋祖。

菩提达摩于梁武帝普通年间(520-527)⾃南天竺抵建业(今南京),将禅宗传⼊我国,因⽽他就成为中国禅宗初祖。

菩提达摩最初来到中国,拜谒梁武帝,由于机缘不契合,于是北上⾄少林寺⾯壁九年,⼈称“壁观婆罗门”。

慧可⽴雪断臂,⽴志向菩提达摩求法,最终感动菩提达摩传付⼼印,为中国禅宗第⼆祖。

慧可传僧璨,僧璨传道信,本宗渐盛。

道信传法弘忍,是为中国禅宗第五祖。

五祖弘忍常住蕲州(湖北)黄梅⼭,阐扬《⾦刚经》奥旨,门下辈俊秀出。

惠能因⼀⾸偈语受到五祖弘忍印可,传授⾐钵,成为中国禅宗第六祖。

在惠能门下出了南岳怀让、青原⾏思两位禅门巨匠。

在南岳怀让门下,分别形成临济宗和沩仰宗两个宗派。

在青原⾏思门下,形成了曹洞宗、云门宗和法眼宗三个宗派。

其中,临济宗门下⼜分出黄龙派、杨岐派两个⽀派。

由临济宗、沩仰宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗等五家,加上由临济宗分出的黄龙派和杨岐派,合称为“五家七宗”。

沩仰宗沩仰宗是中国禅宗“五家七宗”之⼀。

以唐代沩⼭灵祐禅师(771-853)和仰⼭慧寂禅师(814-890)师徒两⼈为宗祖。

因灵祐常住湖南沩⼭(今湖南宁乡县西),慧寂常住江西仰⼭(今江西宜春县南),故取沩仰⼆字⽽为宗名,称为沩仰宗。

唐元和年间,灵祐住潭州(今湖南长沙)之沩⼭,宣扬宗风,门⼈慧寂承继宗风,禅风⼤盛。

沩仰宗在唐末五代时期极为繁盛,到宋代之后渐渐绝迹,最后与临济宗合并,前后⼀百五⼗年。

灵祐禅师是福州⼈,俗姓赵,⼗五岁出家,⼆⼗三岁游江西,参礼百丈怀海禅师,因百丈“炉中有⽕否”的问对,⽽豁然有悟。

悟道之后,被百丈禅师选拔为沩⼭住持。

灵祐到沩⼭之后,披判斩棘,营宇⽴像,开法传禅,⼀时禅风⼤盛,门徒云集。

佛法的三种传承佛法的三种传承宁玛派将显密佛法分为九乘次第,外、内、密各三乘,以显示其见地、戒律、修持方法与直接程度等特色。

九乘次第虽是宁玛派所说,但亦为各派所公认,简介如下。

各乘都是佛所说,只是针对根器不同众生,方便次第有所不同,如某些法没有需要,佛当初也不会说。

佛法就像大海,有不同层次的领悟,但都是为了达到成佛的同一目的,因此这里虽将佛法分类研究,以示其实修方法的特色,应该有以上了解,禀持对各乘法门的尊重。

依宁玛派观点,佛法真正的起源,是来自法身佛普贤王如来的正觉密意(注:密宗富于表徵,真如法身宁玛派称普贤王如来,并非外在某人),经种种报、化身佛的化现,依因缘而由佛界净土传到人间。

以「总传承」而言,有三种传承:一、「佛的心印传承」:由法身佛普贤王如来到五方佛等报身佛,法义本来如此,无需言语诠释,因此这种传承超出三界世间(欲界、色界、无色界)。

以下两种传承,则有传入人间与天界者。

二、「持明的表徵传承」:(注:「持明」即通达实相的佛法知识持有者、法主之义)报身佛以表徵印契(注:由某种姿式或形相即能瞬间传达智慧)传与持明导师,亦不需言语文字。

持明导师有化作人类,也有化作天、龙等以度化各道众生。

释尊灭后二十八年,五持明(人、天、龙王、药叉、罗刹)聚集玛拉雅山顶,得金刚手菩萨(即大势至)传法,这是普贤王如来在佛界传授的密法,在人间广为流传的开始。

大圆满传承由报身佛金刚萨陀到人间初祖胜喜金刚(Garab Dorje)、到妙吉祥友(Manjushrimitra),到吉祥狮子(Sri Sangha),再到莲华生大士,在这几代间「表徵传承」和「口耳传承」都有,以后一般只有「口耳传承」了。

三、「人间的口耳传承」:是指在人间由师徒代代口耳亲传,至今不断的传承。

人间传承以后又发展出三种传承:(一)「教传(Karma Lineage)」(又称「长传承」):师徒代代口耳相传。

(二)「岩传(Terma Lineage)」(又称「伏藏传承」,「短传承」):莲师预知藏王后代欲毁佛法,并且末法众生德薄障重,为免金刚乘教法破灭衰退,或为世智参杂走样,并为保留加持力,利乐后代有情,故将经续、仪轨等教法埋藏在山间岩中,及弟子心中。

禅宗祖师上溯到印度摩诃迦叶;中国的初祖为印度来华僧人菩提达摩,二祖为慧可,三祖僧璨,四祖道信,五祖弘忍。

弘忍分几派,最大的有两派,神秀在北方传教,恪守上代所传教法,主张坐禅息念,“拂尘看净”;慧能在南方弘教,不拘地形式,不执著于名词概念,不重坐禅,认为“即心是佛”,只要内心直觉顿悟,便可成佛。

历史上称“南能北秀”。

由于慧能的方法简便易行,因此势力越来越大。

流传至今的禅宗,都属慧能一派。

慧能在世时,南宗并没有很大影响,那时神秀贵为“两京(洛阳、长安)法主”,“三帝(武后、中宗、睿宗)国师”,名噪一时。

慧能的弟子神会大力提倡顿悟,与北宗进行了激烈的斗争,终于为南宗夺得了正统地位。

慧能弟子除荷泽神会外,还有青原行思、南岳怀让。

青原行思之后为曹洞、云门、法眼三宗,南岳怀让以后形成临济、沩仰二宗。

临济在宋代分为黄龙、杨岐二派,被合称为“五家七宗”。

1、达摩祖师──中国禅宗初祖菩提达摩,南天竺国香至王的三王子。

少时神慧疏朗,闻皆晓悟,志存大乘,深入禅法。

后随二十七祖般若多罗学大乘义理,四十年后受嘱衣钵,续佛法脉。

梁武帝普通七年(公元526年)达摩祖师泛海来到广州,后于嵩山少林寺面壁九年,时人称“壁观婆罗门”。

毕生提倡“二入四行”之教法,于弘法时屡遭险难,先后五次遭毒害。

约魏文帝大统二年,因化缘已毕,传法得人,遂于第六次被毒害时从容灭度。

因其将佛陀“明心见性”的禅法传入中土,故为中国禅宗的初祖。

2、慧可大师──中国禅宗二祖慧可大师,南北朝人,俗姓姬,武牢人,中国禅宗二祖。

早年精于儒道,通老庄易学,后弃俗学,依宝静禅师出家。

为求无上大法,立雪断臂,师事达摩。

毕生力排诽议,虽屡遭险难,但仍坚持随宜说法,广渡群品。

周武宗灭佛时,与同参昙林法师力挽狂澜,护送经典佛像。

后隐司空山,付法三祖僧璨。

慧可得师精髓,承师遗志,弘扬达摩禅法。

寂于隋文帝开皇十三年(公元593年),世寿107岁,谥“大祖禅师”,可谓中土禅宗第一人。