史密斯预估控制系统设计

- 格式:doc

- 大小:776.20 KB

- 文档页数:21

史密斯(Smith)预估器工业生产过程中的大多数被控对象都具有较大的纯滞后性质。

被控对象的这种纯滞后性质经常引起超调和持续的振荡。

在20世纪50年代,国外就对工业生产过程中纯滞后现象进行了深入的研究,史密斯提出了一种纯滞后补偿模型,由于当时模拟仪表不能实现这种补偿,致使这种方法在工业实际中无法实现。

随着计算机技术的飞速发展,现在人们可以利用计算机方便地实现纯滞后补偿。

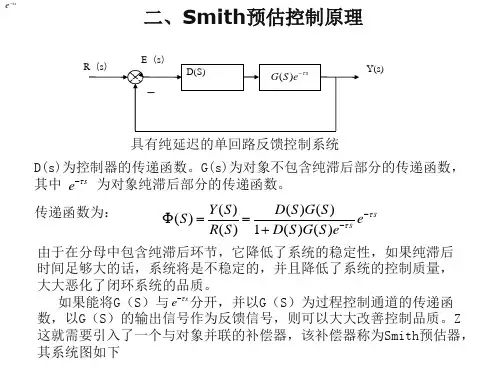

1.史密斯补偿原理在图6.14所示的单回路控制系统中,控制器的传递函数为D(s),被控对象传递函数为G p (s)e -τs ,被控对象中不包含纯滞后部分的传递函数为G p (s),被控对象纯滞后部分的传递函数为e -τs 。

图6.14 纯滞后对象控制系统图6.14所示系统的闭环传递函数为()()()1()()sp s p D s G s e s D s G s e ττ--Φ=+ (6.43)由式(6.43)可以看出,系统特征方程中含有纯滞后环节,它会降低系统的稳定性。

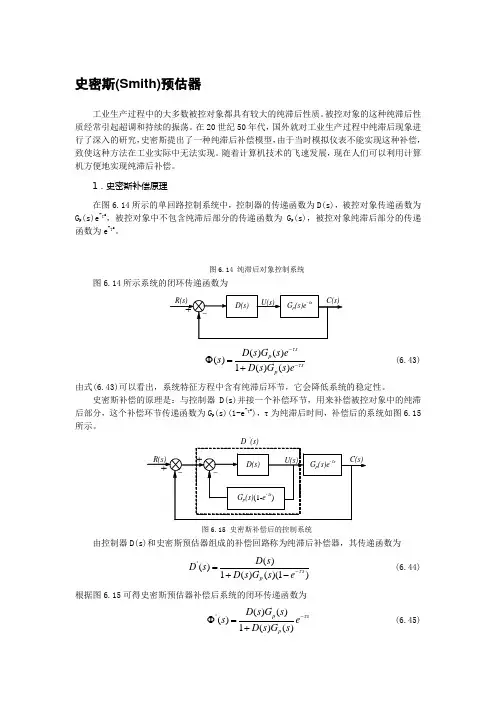

史密斯补偿的原理是:与控制器D(s)并接一个补偿环节,用来补偿被控对象中的纯滞后部分,这个补偿环节传递函数为G p (s)(1-e -τs ),τ为纯滞后时间,补偿后的系统如图6.15所示。

‘图6.15 史密斯补偿后的控制系统由控制器D(s)和史密斯预估器组成的补偿回路称为纯滞后补偿器,其传递函数为'()()1()()(1)s p D s D s D s G s e τ-=+- (6.44) 根据图6.15可得史密斯预估器补偿后系统的闭环传递函数为 '()()()1()()p s p D s G s s e D s G s τ-Φ=+ (6.45)由式(6.45)可以看出,经过补偿后,纯滞后环节在闭环回路外,这样就消除了纯滞后环节对系统稳定性的影响。

拉氏变换的位移定理说明e -τs仅仅将控制作用在时间座标上推移了一个时间τ,而控制系统的过渡过程及其它性能指标都与对象特性为G p (s)时完全相同。

第37卷第4期2023年7月兰州文理学院学报(自然科学版)J o u r n a l o fL a n z h o uU n i v e r s i t y ofA r t s a n dS c i e n c e (N a t u r a l S c i e n c e s )V o l .37N o .4J u l .2023收稿日期:2023G01G20基金项目:安徽省科学研究重点项目(2022A H 052000,2022A H 052002);安徽三联学院校级平台重点研究项目(K J Z D 2022006)作者简介:夏百花(1981G),女,安徽合肥人,副教授,硕士,研究方向为自动化.E Gm a i l :55379775@q q.c o m.㊀㊀文章编号:2095G6991(2023)04G0059G05基于S m i t h 预估模糊P I D 的控制温度系统的设计与仿真夏百花,蒋龙云(安徽三联学院电子电气工程学院,安徽合肥230601)摘要:针对工业生产控制过程中的温度非线性㊁滞后大等缺点,设计了一种基于S m i t h 预估算法的模糊P I D 控制器.以一阶加滞后系统为例,通过对常规P I D 控制算法㊁S m i t h 预估控制算法和模糊P I D 控制算法的理论分析研究,提出了一种将S m i t h 预估控制和模糊算法相结合的控制方案应用于温度控制系统,并用S i m u l i n k 对温度控制系统进行仿真,得出常规P I D 控制算法对于滞后较大的系统无法适用,而采用S m i t h 预估模糊P I D控制算法的上升时间和调节时间分别减小了1s 和2s .实验结果表明:基于S m i t h 预估的模糊P I D 控制算法在响应速度和调节过程中具有更大的优势.关键词:S m i t h 预估;模糊P I D ;大滞后中图分类号:T P 13㊀㊀㊀文献标志码:AD e s i gna n dS i m u l a t i o no f T e m p e r a t u r eC o n t r o l S y s t e mB a s e do nS m i t hE s t i m a t eF u z z y PI D X I A B a i Gh u a ,J I A N GL o n gGY u n (S c h o o l o fE l e c t r o n i c a n dE l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g ,A n h u i S a n l i a nU n i v e r s i t y,H e f e i 230601,C h i n a )A b s t r a c t :I nv i e wo f t h e s h o r t c o m i n g s o f t e m p e r a t u r e i n i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n c o n t r o l pr o c e s s ,s u c ha s n o n l i n e a r i t y a n d l a r g ed e l a y ,a f u z z y P I Dc o n t r o l l e rb a s e do nS m i t h p r e d i c t i o na l g o Gr i t h m w a s d e s i g n e d .T a k i n g t h e f i r s t Go r d e r p l u s d e l a y s y s t e ma s a n e x a m p l e ,t h r o u gh t h e t h e Go r e t i c a l a n a l y s i s a n dr e s e a r c ho f c o n v e n t i o n a lP I Dc o n t r o l a l g o r i t h m ,S m i t he s t i m a t ec o n t r o l a l g o r i t h ma n d f u z z y P I Dc o n t r o l a l g o r i t h m ,t h i s p a p e r p r o p o s e d a c o n t r o l a l go r i t h mt h a t c o m Gb i n e dS m i t h e s t i m a t e c o n t r o l a n d f u z z y a l g o r i t h mt o a p p l y t o t h e t e m p e r a t u r e c o n t r o l s ys t e m ,a n du s e dS i m u l i n kt os i m u l a t e t h e t e m p e r a t u r ec o n t r o l s ys t e m ,a n dc o n c l u d e dt h a t t h ec o n Gv e n t i o n a l P I Dc o n t r o l a l g o r i t h m w a sn o t a p p l i c a b l e t o t h e s y s t e m w i t h l a r g ed e l a y ,T h e r i s e t i m e a n d a d j u s t m e n t t i m e o f t h eS m i t he s t i m a t e f u z z y P I Dc o n t r o l a l g o r i t h m w e r e r e d u c e db y1s a n d 2s r e s p e c t i v e l y .T h e e x p e r i m e n t a l r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e f u z z y P I Dc o n t r o l a l g o r i t h m b a s e do nS m i t h p r e d i c t i o nh a d g r e a t e r a d v a n t a g e s i n r e s p o n s e s p e e d a n d r e gu l a t i o n p r o c e s s .K e y w o r d s :S m i t he s t i m a t e ;F u z z y P I D ;l a r g e d e l a y ㊀㊀工农业生产控制过程中,温度控制约占据工业控制系统的70%以上,但这些被控对象普遍存在一些较为复杂的因素,如动态特性复杂㊁非线性㊁干扰强㊁滞后时间较大等[1].若采取简单控制系统且控制器采用常规P I D 控制时,对温度的控制效果并不是很理想,因此必须寻求更加先进且有效的控制方法.1㊀Smtih预估模糊PID控制算法的理论基础1.1㊀控制系统数学模型建立一般情况下,温度控制系统都具有非线性㊁时滞大等特点,为了简化温度控制系统的数学模型,可近似用一阶惯性加纯滞后环节或二阶系统加纯滞后环节来表示.在本文中,温度控制系统的数学模型用一阶系统进行简化,假设其传递函数可表示为G(s)=K0T0s+1e-τs=G0(s)e-τs,(1)其中:K0表示被控对象的静态增益;T0表示被控对象的惯性时间常数;τ表示被控对象的滞后时间常数.在大多数被控过程的动态特性中,通常用τ/T的比值大小作为衡量被控过程纯滞后的严重程度,若τ/T<0.3,被称为一般滞后过程,对于这类系统,使用常规的P I D控制算法就可得到满意的控制效果;若τ/T>0.3,则称为大滞后过程,此类系统需采用较为复杂的控制算法进行控制.本文中所讨论的被控对象为大滞后过程,即τ/T>0.3的温度控制系统.1.2㊀Smith预估模糊PID控制算法理论基础对于大多数定值控制系统来说,需要将被控对象的实时参数与设定值之间进行比较得到偏差,然后根据偏差的大小送入控制器中进行控制,其控制规律通常选用常规P I D(比例㊁积分㊁微分)控制算法,优点在于其原理简单,易于参数整定, P㊁I㊁D3个参数之间相互分离㊁互不干扰,且在分析系统时,也不需要对系统进行复杂的建模分析和处理.随着工业生产过程中控制系统对精度要求的不断提高和被控对象的日益复杂,特别是滞后较大的系统来说,常规的P I D控制算法已经无法满足系统所需的稳定性和精度要求.为了解决这种情况,本文主要以模糊控制算法为基础,采用基于S m t i h预估算法的模糊P I D控制算法对温度系统实施更加精确的控制.(1)反馈控制算法理论基础反馈控制算法是指系统的输出直接作用于系统的输入端,与输入信号进行比较产生偏差后送入控制器中发出控制信号[5],其模型如图1所示.由图1可知系统输出量Y(s)为Y(s)=G c(s)G v(s)G(s)1+G c(s)G v(s)G(s)X(s).(2)图1㊀反馈控制系统模型㊀㊀系统的特征方程为:D(s)=1+G c(s)G v(s)G(s)=1+G c(s)G v(s)G0(s)e-τs=0,由于被控对象中存在着滞后环节e-τs项,因此会对系统的稳定性带来不利影响.(2)S m i t h预估控制算法理论基础S m i t h预估控制是一种针对于纯滞后系统设计的控制策略,其系统模型如图2所示.其基本思想[2]是:首先预先估计出被控过程的动态模型,然后引入一个和被控对象相并联的补偿器对被控对象的纯滞后时间进行补偿,使得被滞后了τ时间的被控量提前反馈到控制器的输入端,致使控制器提前发出动作,以减小系统超调,进而加速整个调节过程,从而对纯滞后时间进行削弱和消除.图2㊀S m i t h预估控制系统模型㊀㊀由图2可知此时的闭环传递函数为Y(s)X(s)={G c(s)G v(s)G0(s)e-τs}/{1+G c(s)G v(s)G0(s)e-τs+G c(s)G v(s)G0(s)(1-e-τs)}=G c(s)G v(s)G0(s)e-τs1+G c(s)G v(s)G0(s).(3)从闭环传递函数可以看出,系统的特征方程D(s)=1+G c(s)G v(s)G0(s)=0中已没有了e-τs 纯滞后项,即该系统与原系统相比已经消除了纯滞后对闭环系统稳定性的影响.(3)模糊P I D控制算法理论基础将S m i t h预估算法㊁常规P I D控制算法与模糊算法相结合就组成了模糊P I D控制算法,其控06㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀兰州文理学院学报(自然科学版)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第37卷制系统模型如图3所示.图3㊀模糊P I D 控制系统模型㊀㊀本文选择的是目前使用较广泛的二维模糊P I D 控制器[3].将模糊P I D 温度控制系统的给定温度X (s )与测量温度Y (s )之间的偏差记为E ,偏差变化率d e /d t 记为E C .将E 和E C 作为二维模糊控制器的输入变量,其输出变量为P I D 控制器的参数K p ㊁K i ㊁K d 的修正量ΔK p ㊁ΔK i ㊁ΔK d .假定E 和E C 的模糊论域为[-5,5],ΔK p ㊁ΔK i ㊁ΔK d 的模糊论域均为[-3,3],系统各参数论域如表1所列.表1㊀系统各参数论域表变量EE CΔK pΔK iΔK d基本论域[-10,10][-2,2][-1.5,1.5][-1.5,1.5][-3,3]模糊论域[-5,5][-5,5][-3,3][-3,3][-3,3]量化因子0.50.40.50.51㊀㊀采用七段式模糊的方法将输入变量和输出变量分解成7个模糊子集[4],其语言变量分别为:正大(P B )㊁正中(P M )㊁正小(P S )㊁零(Z O )㊁负小(N S )㊁负中(NM )和负大(N B ).常用的隶属度函数主要分为3类,即S 形(S M F )隶属函数㊁Z 形(Z M F )隶属函数和三角形(T R I M F )隶属函数,由于目前还没有较为成熟的方法来确定每个系统的具体隶属函数,因此本文选取计算量小㊁灵敏度高且稳定性好的三角形(T R I M F )隶属函数形作为模糊控制的隶属度函数,其曲线如图4所示.图4㊀E 的隶属度函数㊀㊀根据人的直接思维进行推理,采取系统输出的误差E 及误差的变化趋势d e /d t 来设计减小或消除系统误差的模糊控制规则.当误差E 较大时,在选择模糊控制量时应以减小或消除误差为主,而当误差E 较小但误差变化率变化较大时,模糊控制量的选择则应以在保证系统稳定的前提条件下,防止系统出现超调为主.根据专家和个人经验可得修正量ΔK p ㊁ΔK i ㊁ΔK d 的模糊控制规则如表2~表4所列.为了保证系统的稳定性㊁动态和稳态性能基本要求,由最大隶属度法可知,系统中所需的模糊P I D 控制参数,即比例㊁积分㊁微分的输出结果均在原始P I D 参数的基础上进行修正,其修正公式为K ᶄp =K p +ΔK p ,K ᶄi =K i +ΔK i ,K ᶄd =K d +ΔK d .ìîíïïïï(4)2㊀仿真设计及结果分析假设某一温度控制系统的被控对象的数学模型为G (s )=12s +1e -3s ,(5)其中,静态开环增益K 0为1,时间常数T 0为2s ,滞后时间τ为3s ,由于τ/T =1.5>0.3,因此系统被认定为大滞后系统.本文仿真均采用MA T GL A B 软件中的子模块S i m u l i n k 进行实现,利用其相应模块搭建控制系统原理图,如图5所示.图中点线㊁实线和点划线方框中分别表示常规P I D控制㊁S m i t h 预估控制和S m i t h 预估模糊P I D 控制的原理图.通过示波器观察系统仿真波形,并将3种仿真波形进行比较分析.假设原理图中信号输入模块s t e p 为单位阶跃信号1,代表输入温度值为30度,其阶跃响应曲线如图6所示.图中,实线代表输入信号,长划线㊁点划线㊁虚线分别为常规P I D控制㊁S m i t h 预估控制和S m i t h 预估模糊P I D 控制的系统响应曲线.从图中可以看出,不管是哪种控制方式,系统总是在滞后时间3s 后才开始作出响应.16第4期夏百花等:基于S m i t h 预估模糊P I D 的控制温度系统的设计与仿真表2㊀ΔK p模糊控制规则E E CN B P B P B P B P B P M P S0NM P B P B P B P B P M00N S P M P M P M P M0P S P S 0P M P M P S0N S N S NM P S N S N S0N S NM NM NM P M N S0N S NM NM NM N B P B00NM NM NM N B N B表3㊀ΔK i模糊控制规则E E CN B N B N B NM NM N S00NM N B N B NM N S N S00N S N B NM N S N S0P S P S 0NM NM N S0P S P M P M P S NM N S0P S P S P M P B P M00P S NM P M P B P B P B00P S P M P M P B P B表4㊀ΔK d模糊控制规则E E CN B P S N S N B N B N B NM P S NM P S N S N B NM NM N S0N S0N S NM NM N S N S000N S N S N S N S N S0P S0000000P M P B P S P S P S P S P S P B P B P B P M P M P M P S P S P B㊀㊀被控对象中由于τ/T=1.5>0.3,属于大滞后系统,从图6中可以看出,在常规P I D控制下,无论P,I,D取何值,系统的输出都无法达到一个稳定值,因此无法保证系统的稳定性要求,同时也可以看出常规P I D控制算法对于滞后较大的系统不适用.将S m i t h预估控制和S m i t h预估模糊P I D 控制的响应曲线从计算上升时间㊁调节时间和稳态误差3个参数进行对比分析,其结果如表5所列.由于此被控对象是一阶加纯滞后环节,因此系统响应过程中没有超调现象出现.从表5的数据可以看出,不管控制器采用S m i t h预估控制和S m i t h预估模糊P I D控制中哪一种算法,系统都可以在一段时间后进入稳定状态,且稳态误差几乎相同,但是动态过程则有所不同,与单纯的S m i t h预估控制算法相比,本文控制算法上升时间减小了1s,调节时间减小了2s,即后者响应速度更快,系统的动态调节过程就越快.表5㊀阶跃响应曲线参数对比算法上升时间/s调节时间/s稳态误差S m i t h预估控制1.530.02S m i t h预估模糊P I D控制0.510.023㊀结语本文提出了一种将S m i t h预估控制算法和模糊控制理论相结合的P I D控制解决方案,实现了对工业温度控制系统中所需温度的精确控制.26㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀兰州文理学院学报(自然科学版)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第37卷图5㊀系统仿真原理图图6㊀阶跃响应曲线从仿真结果可以看出,对于滞后较大的系统来说,常规P I D 控制算法已经无法保证系统稳定性的基本要求,与S m i t h 预估控制算法相比,本文方案在系统的响应速度和动态调节过程持续的时间上具有较大优势,可广泛适用于控制系统中滞后较大的情况,这对于工业控制中的温度控制向更加智能化㊁快速化的方向发展具有重要意义.参考文献:[1]潘永湘,杨延西,赵跃.过程控制与自动化仪表[M ].第2版.北京:机械工业出版社,2007.[2]张皓,高瑜翔.前馈反馈S m i t h 预估模糊P I D 组合温度控制算法[J ].中国测试,2020,46(11):132G138,168.[3]吕宝传,高晓红,董帅帅.基于变论域模糊P I D 的供热系统设计和仿真[J ].吉林建筑大学学报,2021,38(6):75G79.[4]张峰,王强.基于模糊粒子群P I D 算法的温控系统研究[J ].电子测量技术,2022,45(33):109G114.[责任编辑:李㊀岚]36第4期夏百花等:基于S m i t h 预估模糊P I D 的控制温度系统的设计与仿真。

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)扬州大学水利与能源动力工程学院课程设计报告题目:史密斯预估控制系统设计课程:计算机控制技术课程设计专业:电气工程及其自动化班级:电气1101姓名:学号:第一部分任务书《计算机控制技术》课程设计任务书一、课题名称史密斯预估控制系统设计二、课程设计目的课程设计是课程教学中的一项重要内容,是达到教学目标的重要环节,是综合性较强的实践教学环节,它对帮助学生全面牢固地掌握课堂教学内容、培养学生的实践和实际动手能力、提高学生全面素质具有很重要的意义。

《计算机控制技术》是一门理论性、实用性和实践性都很强的课程,课程设计环节应占有更加重要的地位。

计算机控制技术的课程设计是一个综合运用知识的过程,它需要控制理论、程序设计、硬件电路设计等方面的知识融合。

通过课程设计,加深对学生控制算法设计的认识,学会控制算法的实际应用,使学生从整体上了解计算机控制系统的实际组成,掌握计算机控制系统的整体设计方法和设计步骤,编程调试,为从事计算机控制系统的理论设计和系统的调试工作打下基础。

三、课程设计内容设计以89C51单片机和ADC 、DAC 等电路、由运放电路实现的被控对象构成的计算机单闭环反馈控制系统。

1. 硬件电路设计:89C51最小系统加上模入电路(用ADC0809等)和模出电路(用TLC7528和运放等);由运放实现的被控对象。

2. 控制算法:PID 控制加史密斯预估控制。

3. 软件设计:主程序、中断程序、A/D 转换程序、滤波程序、PID 控制加史密斯预估控制程序、D/A 输出程序等。

四、课程设计要求1. 模入电路能接受双极性电压输入(-5V~+5V ),模出电路能输出双极性电压(-5V~+5V )。

2. 模入电路用两个通道分别采集被控对象的输出和给定信号。

3. 每个同学选择不同的被控对象:5100.5 1.5(),()(1)(0.81)(1)(0.41)s s G s e G s e s s s s --==++++8810.5(),()(0.81)(0.41)(0.41)(0.51)s s G s e G s e s s s s --==++++581.52(),()(1)(0.21)(0.81)(0.21)s s G s e G s e s s s s --==++++ 5512(),()(0.81)(0.31)(0.81)(0.21)s s G s e G s e s s s s --==++++ 4. 对象的纯延迟环节用软件通过数组单元移位实现。

0 引言时滞现象常产生于化工、轻化、冶金、计算机网络通讯和交通等系统中[1,2]。

就控制系统而言,时滞是指作用于系统上的输入信号或控制信号与在它们的作用下系统所产生的输出信号之间存在的时间上的延迟,当时滞较大时,将会使系统中的被调量不能及时反映控制信号的作用;另外,当被控对象受到干扰而使被调量改变时,控制器产生的控制作用不能及时有效地抑制干扰的影响,从而导致较大的超调量和较长的调节时间,甚至产生不稳定。

因此,大时滞系统一直受到人们关注,成为目前过程控制研究领域的一个重要课题。

过程控制中,通常用过程纯滞后时间常数和系统时间常数之比来衡量过程时滞。

当τ/T≤0.3时,称为一般时滞过程,过程比较容易控制,常规PID控制就能收到良好的控制效果;当τ/T>0.3时,称为大时滞过程,需要采取特殊的高级控制方法,其控制难度随τ/T的比值增加而增加。

本文分析了在过程控制中广泛采用的大时滞过程控制算法——Smith预估补偿法,即Smith预估器,并重点讲述了其改进算法——双自由度Smith预估器,最后进行了仿真。

仿真结果表明该改进算法是可行的。

1 传统Smith预估器传统Smith预估器实质上是一种模型补偿控1.1 Smith预估控制基本思路Smith预估控制是瑞典科学家Smith于1957年提出的一种解决时滞系统控制问题的预估控制方法,其控制基本思路是预先估计出过程在基本扰动下的动态特性,然后由预估器进行补偿控制,使被延迟了的被调量提前反映到调节器,并使之动作,以此来减小超调量与加速调节过程[3]。

1.2 Smith预估控制补偿算法引入补偿环节Gk(s)后的闭环系统方框图如图1所示。

其中,Gc(s )e-τσ表示实际过程,Gk(s)表示系统一般PID调节器。

由图1可知系统闭环传递函数为引入补偿环节Gk (s)后,希望系统闭环传递函数的分母不再含e-τσ项,即要求1+Gc(s )Gk(s )+Gc(s )Gk(s )e-τσ=1+Gc(s)Gp(s) (2)即Gk(s)=(1-e-τσ)Gp(s) (3)将式(3)代入图1便可得到图2所示的传统连续Smith预估器方框图。

基于两级Smith预估的纯滞后系统串级模糊控制仿真Simulation of Cascade Fuzzy Control Method for Pure Lag System Based on Two LevelSmith Predictors摘要在工业过程中,纯滞后系统普遍存在。

针对副回路中含有纯滞后的串级控制系统,对典型的PID串级控制系统加以改进,提出基于主副回路Smith预估补偿的串级模糊控制方法,在主副回路分别加入Smith预估器,并利用模糊控制器为调节器。

仿真结果表明,该种控制方法相比传统的PID串级控制方法具有更优的动态特性和鲁棒性。

关键词:串级模糊控制系统;纯滞后;Smith预估器AbstractThe large time-delay systems widely exist in industry process.For the pure lag which exists in the inner loop of cascade control systems,the cascade fuzzy control method based on Smith predictors is proposed.Two different Smith predictors are added in the main and inner of the system separately and Fuzzy controller is used as the main controller.Simulation result shows that the proposed method is much better than the traditional PID cascade control method in dynamic performance and robustness.Keywords:Cascade fuzzy control system; Pure lag; Smith predictor目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)1 概述 (1)1.1 问题提出 (1)1.2 历史回顾 (2)1.3 论文贡献 (3)1.4 结构及内容 (3)2 纯滞后串级控制系统设计理论方法 (4)2.1 串级控制系统 (4)2.2 Smith 预估器 (6)2.3 纯滞后补偿控制系统 (9)2.4 自适应控制 (10)3 两级Smith预估补偿器的设计 (14)3.1 两级Smith预估补偿器的设计 (14)3.2模糊控制器的设计 (15)3.3 算法仿真研究 (19)4 纯滞后串级控制系统新型控制算法的设计 (23)4.1 新型控制算法的设计 (23)4.2 仿真分析 (26)5 结束语 (31)5.1论文贡献 (31)5.2今后的工作方向 (31)参考文献 (32)1 概述在工业生产过程中,滞后是广泛存在的。

东南大学能源与环境学院实验报告课程名称:计算机控制及系统实验名称:Smith预估控制院(系):能源与环境学院专业:热能与动力工程姓名:学号:0301110实验室:金智楼实验时间:2014 年04月07 日评定成绩:审阅教师:一 实验目的通过实验掌握Smith 预估控制的方法及程序编制及调试。

二 实验内容1. Smith 预估控制系统如图所示,对象G(S)= K ·e-τs/ (1+T 1S),K = 1, T1 = 10 s , τ = 5 s ,Wc(z)采用数字PI 控制规律。

2.对象扰动实验画出U(t) = u0·1(t)时,y(t)曲线。

3.Smith 预估控制(1) 构造W τ(S),求出W τ(Z)。

(2) 整定Wc(s)(按什么整定?) (3) 按图仿真,并打印曲线。

(4) 改变W τ(S)中K ,τ(对象不变),进行仿真比较,观察它们对调节 过程的影响。

三 实验步骤 1.拟订实验方案(1)、对象扰动实验,G(S)离散化,采用后向差分1()()()(1)sY s K e G s U s T s τ-•==+ 令 11z s T --= 则有:y(k)u(k)=K ∙e −τTlnz 1+T1T(1−Z −1)整理得:11()(1)()TKu k N T y k y k T T -+-=+ 其中 N Tτ=#include<iostream.h>#include<math.h> #include<iomanip.h>#include<fstream.h>void main(){ofstream ofile("d:\\21.xls");ofile<<"T"<<'\t'<<"u[k]"<<'\t'<<"y[k]"<<'\n';double u0,T,T1=10,a,b,t=5,k=1;double u[100],y[100];int N,i;cout<<"输入采样周期T:\n";cin>>T;cout<<"输入扰动阶跃值u0:\n";cin>>u0;a=exp(-T/T1);b=k*(1-a);N=int(t/T);cout<<'\n';cout<<"T"<<'\t'<<"u[k]"<<'\t'<<"y[k]"<<'\n';cout<<'\n';cout<<0<<'\t'<<0<<'\t'<<0<<'\t'<<'\n';for(i=0;i<100;i++){if(i==0)u[i]=0;elseu[i]=u0*1;if(i<=(N+1))y[i]=0;elsey[i]=b*u[i-(N+1)]+a*y[i-1];ofile<<i*T<<'\t'<<u[i]<<'\t'<<y[i]<<'\n';cout<<i*T<<'\t'<<u[i]<<'\t'<<y[i]<<'\n';}ofile.close();}(2)、Smith 预估控制按照Smith 的控制,构造1(1)()(1)(1)Ts s t K e W s e s T s τ---=-+对其离散化得:1111()(1)1Nt b z W z z a z---=-- 其中 11TT a e -=, 11(1)b K a =- N Tτ≈取整数。

《计算机控制》课程设计报告题目: Smith预估器控制设计姓名:《计算机控制》课程设计任务书指导教师签字:系(教研室)主任签字:2012年7月5 日Smith 预估器控制设计一、实验目的通过混合仿真实验,学习并掌握用于具有纯滞后系统的纯滞后补偿(Smith预估器控制)的设计及其实现。

二、实验内容被控对象为-512()2se G s s =+, 1.0s T =画出系统框图,设计Smith 数字预估器。

三、控制系统仿真 1.方案设计已知纯滞后负反馈控制系统,其中图1.其中D(s)为调节器传递函数,-512()2se G s s =+为对象传递函数,其中-5()sO G s e 包含纯滞后特性,纯滞后时间常数5τ=。

系统的特征方程为:5121()()1()02se D s G s D s s -+=+=+由于闭环特征方程中含有-5s e 项,产生纯滞后现象,/5/150.5m T τ==≥,采用常规的PID 控制会使系统稳定性变差,甚至产生振荡。

为了改善系统特性,引入Smith 预估器,使得闭环系统的特征方程中不含有-5s e 项。

Smith 纯滞后补偿的计算机控制系统:图 2.上图所示ZOH 为零阶保持器,传递函数为:se s G Tsh --1)(=,并且有:lT =τ(l为大于1的整数,T 为采样周期)。

由已知可知, 1.0T s =,则551l Tτ===。

2.负反馈调节器D(z)的确定D(z)为负反馈调节器,通常使用PID 控制规律。

使用扩充响应曲线法对数字PID 控制器进行参数整定。

扩充响应曲线法是在模拟PID 控制器响应曲线法的基础上推广应用到数字PID 控制器参数整定的方法。

扩充响应曲线法是用于具有纯滞后的一阶对象,由前面分析和已知: 1.0T s =,5τ=,5l =,1m T =,因此依据课本128页表4.2扩充响应曲线法整定PID 参数表选择数字PID 参数计算公式,由于1=0.25Tτ=,则选择控制度为1.20,控制规律为PI 控制,因此选定PI 参数为:0.78()pmK T τ=3.60iT τ=所以有:0.156p K = 18i T = 则控制器的传递函数为:i 110.1560.00867()(1)0.156(1)T 18p s D s K s s s+=+=+=⋅ 将得到的模拟控制器用一阶后向差分法离散化得到:1-1-1--1-10.7-717.0)-1(1|)()(1-z z z T T K s D z D i p Tz s =⋅+===】【 3.Smith 补偿器)z D (τ的确定Smith 纯滞后补偿的计算机控制系统的框图:图 3.sT Ks G m O ⋅+=1)( lT ≈τ spes G s G τ-)()(=s m Tsso h e s T s e K e s G s G s G ττ---)1()-1()()()(+==)-1)(()(-s p e s G s D ττ=)-11--11)(-1)(z -K(1 ])1(1[)-1)(z -K(1 )]-1()1()-1([)]([)(1--1--1--1---z ezz s T s Z z e s T s e K Z s D Z z D mT T lm ls m Ts =+=+==τττ令mT -T ea =,)-1(-mT T eK b =则有1--1--1)-1()(az z bz z D l =τSmith 预估器(纯滞后补偿器)的框图:图 4.)-1()()(-1l z z C z C =)()()az -(1)()z -(1c(k)1-11-1-l k u bz k c k c ==最后解得)1-()1-()()-(-)()(1111k ac k bu k c l k c k c k c +==由上一步所得的数据: 1.0T s =,5τ=,5l =,1m T =,12K =解得如下数据:1---110.368mT T a ee e ====1--1(1-)12(1-)7.584mT T b K e e ==⨯=则-1-5-17.584(1-)()1-0.368z z D z zτ=1111()()-(-5)()7.584(-1)0.368(-1)c k c k c k c k u k c k ==+由此可得到:11()7.584(-1)0.368(-1)-(-5)c k u k c k c k =+由此可见,Smith 补偿器的差分方程有1(-5)c k 项,即存在滞后5拍的信号,因此产生纯滞后信号对纯滞后补偿控制是至关重要的。

过程控制课程设计---双容水箱Smith预估控制班级姓名学号指导老师日期大学信息工程学院目录一、课程设计意义和目的 (2)二、课程设计设备 (2)三、课程设计原理 (4)四、课程设计步骤 (6)五、注意事项 (8)六、实验结果 (8)七、心得体会 (11)八、参考文献 (12)一、课程设计意义和目的1、了解纯滞后过程及其影响2、学习smith控制的原理3、掌握smith控制器的整定方法二、课程设计设备1、四水箱实验系统DDC实验软件软件功能说明:四水箱DDC实验软件的核心调度程序实现了数据的采集和输出、数据的实时记录以及实时监控。

同时,四水箱DDC实验软件为学生在四水箱过程控制实验装置上进行实验提供了友好的人机交互界面,包括:首页界面、实验界面、控制器界面、趋势界面和I/O设置界面。

通过这些友好的界面,学生可以在过程控制实验装置实现经典和先进的控制方案。

如上图所示,首页界面为整个软件的导航界面,当软件正确安装并正常启动后,将进入此画面,其主要功能有:2、PC机(Windows 2000 Professional 操作系统)三、课程设计原理1、 纯滞后过程某些过程在输入量改变后,输出变量并不立即改变,而要经过一段时间才反映出来,纯滞后就是指在输入变量变化后,看不到系统对其响应的这段时间。

当物质或能量沿着一条特定的路径传输时就会出现纯滞后,路径的长度和运动速度是决定纯滞后大小的两个因素。

纯滞后环节对任何信号的响应都是把它推迟一段时间,其大小等于纯滞后时间,纯滞后环节的数学描述为:()ss τ-= G (19-1)2、 Smith 预估算法设一个控制系统,对象特性为:()ss P P PC G G τ-=(19-2)这里将对象分成两部分P G 和sP τ-,设这两部分之间有变量B ,如果能将B 检测出来,则可以按下图构造简单的反馈控制系统图 19-1 理想的纯滞后过程的单回路控制如上图所示,由于B 信号没有滞后,所以系统响应将会大改善。

扬州大学水利与能源动力工程学院课程设计报告题目:史密斯预估控制系统设计课程:计算机控制技术课程设计专业:电气工程及其自动化班级:电气1101姓名:学号:第一部分任务书《计算机控制技术》课程设计任务书一、课题名称史密斯预估控制系统设计二、课程设计目的课程设计是课程教学中的一项重要内容,是达到教学目标的重要环节,是综合性较强的实践教学环节,它对帮助学生全面牢固地掌握课堂教学内容、培养学生的实践和实际动手能力、提高学生全面素质具有很重要的意义。

《计算机控制技术》是一门理论性、实用性和实践性都很强的课程,课程设计环节应占有更加重要的地位。

计算机控制技术的课程设计是一个综合运用知识的过程,它需要控制理论、程序设计、硬件电路设计等方面的知识融合。

通过课程设计,加深对学生控制算法设计的认识,学会控制算法的实际应用,使学生从整体上了解计算机控制系统的实际组成,掌握计算机控制系统的整体设计方法和设计步骤,编程调试,为从事计算机控制系统的理论设计和系统的调试工作打下基础。

三、课程设计内容设计以89C51单片机和ADC 、DAC 等电路、由运放电路实现的被控对象构成的计算机单闭环反馈控制系统。

1. 硬件电路设计:89C51最小系统加上模入电路(用ADC0809等)和模出电路(用TLC7528和运放等);由运放实现的被控对象。

2. 控制算法:PID 控制加史密斯预估控制。

3. 软件设计:主程序、中断程序、A/D 转换程序、滤波程序、PID 控制加史密斯预估控制程序、D/A 输出程序等。

四、课程设计要求1. 模入电路能接受双极性电压输入(-5V~+5V ),模出电路能输出双极性电压(-5V~+5V )。

2. 模入电路用两个通道分别采集被控对象的输出和给定信号。

3. 每个同学选择不同的被控对象:5100.5 1.5(),()(1)(0.81)(1)(0.41)s sG s e G s e s s s s --==++++8810.5(),()(0.81)(0.41)(0.41)(0.51)s sG s e G s e s s s s --==++++581.52(),()(1)(0.21)(0.81)(0.21)s s G s e G s e s s s s --==++++5512(),()(0.81)(0.31)(0.81)(0.21)s s G s e G s e s s s s --==++++eτ-用软件通过数组单元移位实现。

4. 对象的纯延迟环节s5. 定时中断间隔可在10-20ms中选取,采样周期T取采样中断间隔的整数倍,可取30-50ms。

6. PID控制器可用凑试法整定。

有关的设计资料可参考《计算机控制实验指导书》的相关内容。

五、课程设计实验结果1. 控制系统能正确运行。

2. 正确整定PID参数后,系统阶跃响应的超调<15%六、进度安排七、课程设计报告内容:总结设计过程,写出设计报告,设计报告具体内容要求如下:1.课程设计的目和设计的任务。

2.课程设计的要求。

3.控制系统总框图及系统工作原理。

4.控制系统的硬件电路连接图(含被控对象),电路的原理。

5.软件设计流程图及其说明。

6.电路设计,软件编程、调试中遇到的问题及分析解决方法。

7.实验结果及其分析。

8.体会。

第二部分课程设计报告目录1 课题简介 (1)1.1 课题的目的,任务,要求 (1)1.2 课程设计内容 (1)1.3 课程设计要求 (1)2 史密斯预估控制系统方案设计 (2)2.1史密斯预估控制器的介绍 (2)2.2 控制系统框图及闭环工作原理 (2)3 史密斯预估控制系统硬件电路设计 (3)3.1总体硬件电路图 (3)3.2 A/D采样电路 (3)3.3 输入双极性的实现 (3)3.4 D/A输出双极性的实现 (4)3.5 A/D、D/A端口地址的转换 (5)3.6 给定被控对象的电路实现 (5)4 史密斯预估控制系统控制算法设计 (6)4.1 史密斯预估控制的基本原理 (6)4.2 史密斯预估控制的算法实现 (6)4.2.1 史密斯预估器 (6)4.2.2计算公式推导 (7)5 史密斯预估控制软件编程设计 (8)5.1各程序流程图及其主要功能 (8)5.1.1主程序流程图及其功能 (8)5.1.2定时中断程序流程图及其功能 (9)5.1.3外部中断程序流程图及其功能 (9)5.2 重要程序的实现 (10)5.2.1 function程序 (10)6 史密斯预估器的MATLAB仿真 (11)6.1 史密斯预估器的simulink仿真方框图 (11)6.2 PID参数设置 (11)7 实验与结果分析 (12)7.1上机调试结果 (12)7.1.1采用零阶保持器离散化时的输出波形 (12)8小结与体会 (13)参考文献 (14)附录 (14)1 课题简介1.1 课题的目的,任务,要求课程设计是课程教学中的一项重要内容,是达到教学目标的重要环节,是综合性较强的实践教学环节,它对帮助学生全面牢固地掌握课堂教学内容、培养学生的实践和实际动手能力、提高学生全面素质具有很重要的意义。

《计算机控制技术》是一门理论性、实用性和实践性都很强的课程,课程设计环节应占有更加重要的地位。

计算机控制技术的课程设计是一个综合运用知识的过程,它需要控制理论、程序设计、硬件电路设计等方面的知识融合。

通过课程设计,加深对学生控制算法设计的认识,学会控制算法的实际应用,使学生从整体上了解计算机控制系统的实际组成,掌握计算机控制系统的整体设计方法和设计步骤,编程调试,为从事计算机控制系统的理论设计和系统的调试工作打下基础。

1.2 课程设计内容设计以89C51单片机和ADC 、DAC 等电路、由运放电路实现的被控对象构成的计算机单闭环反馈控制系统。

1. 硬件电路设计:89C51最小系统加上模入电路(用ADC0809等)和模出电路(用TLC7528和运放等);由运放实现的被控对象。

2. 控制算法:PID 控制加史密斯预估控制。

3. 软件设计:主程序、中断程序、A/D 转换程序、滤波程序、PID 控制加史密斯预估控制程序、D/A 输出程序等。

1.3 课程设计要求1. 模入电路能接受双极性电压输入(-5V~+5V ),模出电路能输出双极性电压(-5V~+5V )。

2. 模入电路用两个通道分别采集被控对象的输出和给定信号。

3. 每个同学选择不同的被控对象:se s s s G 5.1)12.0)(1(5)(-++=4. 对象的纯延迟环节seτ-用软件通过数组单元移位实现。

5. 定时中断间隔选取10ms ,采样周期T 取50ms ,为采样中断间隔的整数倍。

6. PID 控制器可用凑试法整定。

2 史密斯预估控制系统方案设计2.1史密斯预估控制器的介绍在工业过程(如热工、化工)控制中,由于物料或能量的传输延迟,许多被控制对象具有純滞后性质。

对象的这种純滞后性质常引起系统产生超调或振荡,史密斯提出了一种純滞后的补偿模型,利用微型计算机可以方便地实现純滞后补偿。

史密斯预估控制原理是:与调节器并联一补偿环节,用来补偿被控对象中的純滞后部分,这个补偿环节称为预估器,其传递函数为G p (S)(1-e -τs), τ为純滞后时间,由史密斯预估器和调节器组成的补偿回路称为純滞后补偿器,经补偿后的系统闭环传递函数为sP P e s G s D s G s D s τφ-+=)()(1)()()(这一形式说明,经补偿后,消除了純滞后部分对控制系统的影响,因为式中的e -τs 在闭环控制回路之外,不影响系统的稳定性,拉氏变换的位移定理说明,仅将控制作用在时间坐标上推移了一个时间τ,控制系统的过渡过程及其他性能指标都与对象特性为Gp(S)时完全相同。

2.2 控制系统框图及闭环工作原理图1 带史密斯预估器的控制系统带史密斯预估器的双通道采样闭环控制系统框图如图1所示,在该系统中,对给定值r(t)进行A/D 转换采样,得到离散化的r(k),并且对输出值y(t)也进行A/D 转换,得到y(k),然后计算e 1(k )=r(k)-y(k)。

u(t)为输出的控制量,采样u(t)、y τ(t),计算e 2(k )=e 1(k)-y τ(k),D(s)为计算机控制系统的脉冲传递函数,通过与调节器并联的补偿环节来补偿被控对象中的純滞后部分,再对包含零阶保持器的被控量进行控制进而达到要求的控制目的。

3 史密斯预估控制系统硬件电路设计3.1总体硬件电路图总体硬件电路图见附录。

3.2 A/D采样电路图2 A/D采样电路的实现A/D采样电路如图2所示,IN6和IN7两路采样,IN6采样给定值r(k),IN7采样输出y(k)。

3.3 输入双极性的实现图3 输入双极性实现电路由图3可知,输入通道IN6和IN7加了阻值为10K的电阻。

IN1~IN5的模拟量输入允许范围:0V~4.98V,对应数字量范围00H~FFH ,2.5V 对应80H 。

而IN6和IN7两路由于接上了上拉电阻,所以当输入IN7的电压为0V 时,进入A/D 转换的电压为2.5V ;当输入IN7的电压为-5V 时,进入转换的电压为0V 。

就是说,输入到外端口的电压Uout 和进入转换的电压Uin 的关系是Uin=(Uout+Vcc)/2,因此在IN7端口加上-5V~+4.96V 的电压可以实现转换的功能,模拟量的输入允许范围为:-5V~+4.96V ,对应数字量00H~FFH ,0V 对应80H 。

3.4 D/A 输出双极性的实现图4 D/A 输出双极性实现电路图4为双极性的输出电路,该电路通过放大器和电阻、变阻器等实现输出的双极性。

本次课程设计只用了一路输出,即OUT-A ,以此为例可知,R 31左端的电压为转换输出的单极性电压V 1,该电压的大小为nref D V V 2*1-= ,这就是原本单极性输出的正常电压。

但是加上上图所示的电路之后,设输出电压为OUT-1,因为右边的放大器3号端接地,所以2号端也虚地,即电压为0V 。

又因为放大器2号端向右可以认为是断路,电流为0,所以,有:3113332341R V R R V R OUT CC -=++- ,故有 )(113134333234V R R V R R R OUT CC ++-=-,只要调试R 32,使得R 32+R 33=2K ,那么就有输出的电压)12(11-=--n CC DV OUT ,综上,实现了D/A 转换的双极性输出。

3.5 A/D、D/A端口地址的转换图5 A/D、D/A端口地址的转换电路图5所示为A/D、D/A端口地址的转换电路。

由图可知,8051的P2口作为高八位地址,P0口作为低八位地址,P2口分别命名为A20~A27,其中A20、A23~A27经过反相器SN74AC241DW输出/A20、/A23~/A27,再经过三个与门U10、U11、U12,然后通过一个三输入与非门输出ANDOUT,接入2-4译码器74LS139的/OE端,选中译码器,由此高八位地址为06H,P0口分别命名为D0~D7经过锁存器SN74LS373,输出Q7、Q8,当D6=0,D7=0时,Q7=Q8=0,此时译码器/Y0有输出,即/IOY0有效,低八位地址为00H,则总地址为0x0600H,为A/D 的端口地址;当D6=1,D7=0时,Q7=1,Q8=0,此时译码器/Y1有输出,即/IOY1有效,低八位地址为40H,则总地址为0x0640H,为D/A的端口地址。