第十二讲____休谟及其哲学.ppt

- 格式:ppt

- 大小:4.97 MB

- 文档页数:57

休谟哲学思想浅析休谟哲学思想浅析0501027 05哲学班薛虎周休谟是英国近代哲学中经验论的最后一位代表,他从洛克的经验论出发的,合乎逻辑地得出了怀疑主义的结论不仅使经验论的理想破灭了,而且也使唯理论的理想陷入了困境,康德则认为“自从有形而上学以来,对于这一科学的命运来说,它所遭受的没有什么能比休谟所给予的打击更为致命”。

休谟哲学所面临的问题是在知识真假难辩的情况下如何为之确定可靠的基础。

他继承了洛克的思路,主张解决问题的关键在于对“人性”的研究。

至于如何来研究人性,休谟明确指出:“关于人的科学是其他科学的唯一牢固的基础,而我们对这个科学本身所能给予的唯一牢固的基础又必须建立在经验和观察之上”。

而休谟哲学也是西方近代最为彻底的经验论哲学思想。

(一)经验论基本原则休谟的经验论的基本原则是:一切有意义的观念来源于相应的印象。

那么什么是印象和观念呢?(1)观念和印象“印象”和“观念”是休谟哲学中比较重要的概念,所谓“印象”休谟认为是指现时发生的各种内外感觉,包括“听见、看见、触到、爱好、厌恶或欲求时的知觉”,即当下所生的感觉、情感和情绪等生动活泼的知觉,它们是一切思想的来源和材料。

印象又分为两种,一是感觉印象,一是反省印象。

感觉印象是由于我们所不知道的原因产生于心中的,“反省印象只是在它们相应的观念之前产生,但却出现在感觉印象之后,而且是由感觉印象得来的”。

休谟写道,“在印象这个名词中间,我包括了所有初次出现于灵魂中的我们的一切感觉、情感和情绪。

” 休谟把“印象”当作人的一切观念和认识的来源。

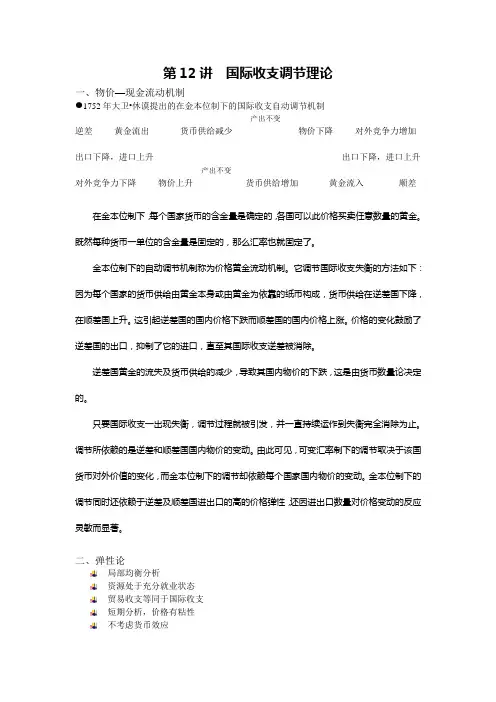

第12讲国际收支调节理论一、物价—现金流动机制1752年大卫•休谟提出的在金本位制下的国际收支自动调节机制产出不变逆差黄金流出货币供给减少物价下降对外竞争力增加出口下降,进口上升出口下降,进口上升产出不变对外竞争力下降物价上升货币供给增加黄金流入顺差在金本位制下,每个国家货币的含金量是确定的,各国可以此价格买卖任意数量的黄金。

既然每种货币一单位的含金量是固定的,那么汇率也就固定了。

金本位制下的自动调节机制称为价格黄金流动机制。

它调节国际收支失衡的方法如下:因为每个国家的货币供给由黄金本身或由黄金为依靠的纸币构成,货币供给在逆差国下降,在顺差国上升。

这引起逆差国的国内价格下跌而顺差国的国内价格上涨。

价格的变化鼓励了逆差国的出口,抑制了它的进口,直至其国际收支逆差被消除。

逆差国黄金的流失及货币供给的减少,导致其国内物价的下跌,这是由货币数量论决定的。

只要国际收支一出现失衡,调节过程就被引发,并一直持续运作到失衡完全消除为止。

调节所依赖的是逆差和顺差国国内物价的变动。

由此可见,可变汇率制下的调节取决于该国货币对外价值的变化,而金本位制下的调节却依赖每个国家国内物价的变动。

金本位制下的调节同时还依赖于逆差及顺差国进出口的高的价格弹性,还因进出口数量对价格变动的反应灵敏而显著。

二、弹性论局部均衡分析资源处于充分就业状态贸易收支等同于国际收支短期分析,价格有粘性不考虑货币效应不考虑收入效应通过进出口市场进行探讨货币贬值对国际收支的影响进出口市场运行机制外汇市场的需求来自于进口市场外汇市场的供给来自于出口市场小国情况——出口需求弹性和进口供给弹性无穷大出口需求弹性和进口需求弹性无穷大出口需求弹性和进口需求弹性为零出口供给弹性和进口供给弹性无穷大马歇尔—勒纳条件满足弹性论的基本条件进出口供给弹性无穷大最初的贸易是平衡的其他贸易国不进行贸易报复对外贬值的速度快于对内贬值的速度当进出口的供给曲线都是无限弹性,即水平的时候,此公式有效。

休谟的因果论作者:朴光哲一、因果问题的产生大卫·休谟是18世纪英国着名的哲学家。

在西方哲学史上自亚里士多德以来对因果关系理论第一个做详细论证的哲学家就是休谟。

他把经验论哲学贯彻到底,一方面反复强调人们关于因果关系的知识,在任何情况下都不是由先验的推论得来的,而是凭借于经验得来的;另一方面因果关系的知识又是怎样在经验的基础上产生的,人们又是凭什么把经验过的事情扩展到未经验过的事情呢?由因推果还是由果推因呢?休谟的回答是:因果关系只不过是思想中的习惯性联想。

休谟抹煞了因果关系的客观实在性走向了唯心主义,但其因果关系理论对逻辑实证主义哲学影响极大,对进行哲学思考也颇有益处。

1.英国经验论者从培根一直到洛克都把因果规律看做是必然的。

培根对于由经验归纳所获得的知识的真理是坚信不移的,洛克持相同的观点,认为凡事必有原因,这是为我们的经验所证实的。

第一个对因果关系的普遍必然性提出非议的哲学家是贝克莱。

他认为上帝为了使人类生活方便起见使感觉世界具有一定的规律,这个规律就是自然律。

自然律的功用就在于指明感觉世界的因果关系,但是这种因果关系不是必然的不可移易的。

贝克莱的理由是:因果关系的存在完全依照上帝的意志,而上帝的意志是绝对自由不受任何限制的。

假如说因果关系是必然的,那就意味着上帝的自由不受任何限制,因此只要上帝的意志是绝对自由的,我们就不能说这种因果关系是必然的,所以因果关系不具有普遍必然性。

无论是洛克的观点还是贝克莱的观点,休谟一概予以否定。

他认为这些观点都是存在于经验论哲学中的唯理论的思想倾向。

在经验观察中我们根本得不到原因与结果这种产生与被产生的关系,也得不到上帝的观念。

我们的感官只是告诉我们一个个相互区别相互分离的简单印象和简单观念。

这些简单印象和观念只有通过观念间的联结则形成因果推理。

比如说像“太阳晒,石头热”这些日常生活现象从一般常识来看是必然联系的。

太阳晒是石头热的原因,石头热是太阳晒的结果。

休谟休谟沿着贝克莱的主观唯心经验论的路线继续发展经验论,在批判经院哲学、唯物论、笛卡尔主义和贝克莱的客观唯心主义的过程中,创立了西欧近代哲学史上的第一个不可知论的哲学体系。

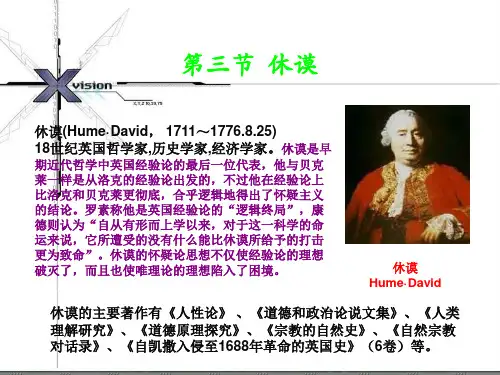

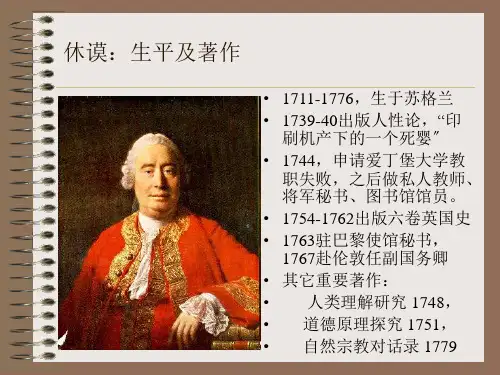

大卫·休谟(1711—1776)出生于苏格兰爱丁堡的一个没落的贵族家庭,十二岁入爱丁堡大学攻读法学,后来转而研究哲学。

1734—1737年,它在旅居发过期间写成了第一部、也是奠定它的哲学基础的重要著作《人性论》。

该书于1740年在英国出版,但未立即引起人们的重视。

后来,它当过家庭教师和辛克莱将军的秘书,出使过荷兰、奥地利、意大利等国。

在这期间,它将《人性论》的第一卷和第三卷分别改写为《人类理解研究》和《道德原理研究》,先后于1748年和1751年发表,引起了较大的反响。

1752—1757年,在爱丁堡市图书馆馆长的职务期间,他博览群书,认真研究,撰写了巨著《英国史》。

1763年,他又去巴黎,任英国使馆的秘书,并曾代理公使职务。

在此期间,他和当时发过的许多知名人士交往,结识了卢梭、狄德罗。

霍尔巴赫、杜尔阁、达朗贝等人。

休谟同卢梭过从甚密,当卢梭受到法国政府的迫害而无处安身的时候,1767年他邀请卢梭到英国居住。

他万年在法国享有很高的声誉,当他最后一次去巴黎时,受到当时文化界和学术界的盛大欢迎。

1769年辞去英国副国务大臣的职务,1776年卒于爱丁堡。

休谟生活在英国产业革命的时代,资本主义经济兴旺发达的景象使他兴高采烈。

因此,他十分注重对经济问题的研究。

他于1732年出版的《经济论文集》一书,反对重商主义,主张贸易自由。

他还提出过著名的“货币数量论”,成为英国古典政治经济学的先驱。

他是当时著名的经济学家亚当·斯密的老师和朋友。

他的遗著《我的一生》就是由斯密整理出版的。

由于休谟提出的哲学、经济学和社会政治学说有利于资产阶级的统治和资本主义的发展,他晚年很享受英国政府的器重。

休谟后期还写了专门论述宗教问题的著作,除1757年发表的《宗教的自然史》外,晚年还写了《自然宗教对话录》,死后才出版。

休谟休谟,18世纪英国哲学家,历史学家,经济学家。

休谟的哲学是近代欧洲哲学史上第一个不可知论的哲学体系。

中文名:休谟外文名:David Hume国籍:英国出生地:苏格兰爱丁堡出生日期:1711年4月26日逝世日期:1776年8月25日职业:哲学家,历史学家,经济学家主要成就:首倡近代不可知论提出著名的“休谟机制”最先讨论到了伦理学目录简介人物信息简历人物生平哲学思想学术思想著作历史地位和影响简介人物信息简历人物生平哲学思想学术思想著作历史地位和影响评价展开市。

1763年任驻法使馆秘书;1765年升任使馆代办。

1767~1768年任副国务大臣。

1769年8月退休返爱丁堡。

编辑本段人物生平大卫·休姆大卫·休姆(David Home)(后来改名为休谟〔Hume〕)在1711年4月26日(儒略历)生于苏格兰爱丁堡的一座公寓里,父亲是在宁威尔区(Ninewells)担任律师的约瑟夫·休姆、母亲是法尔科内夫人。

休谟在长大后偶而也会回到宁威尔区的老家居住,他在1734年将名字从休姆改为休谟,因为英国人很难以苏格兰的方言正确念出休姆这个名字。

休谟在年仅12岁时就被家里送到爱丁堡大学就读(当时正常的入学年龄是14岁)。

最初休谟打算从事法律职业,但不久后他发现自己有了“一种对于学习哲学和知识以外所有事物的极度厌烦感,当我的家人想像我正在阅读屋埃特和维尼阿斯(两位当时著名的法学家)时,我实际上却是在阅读西塞罗和维吉尔的著作。

”休谟对于大学里的教授都不抱好感,他曾在1735年告诉一名朋友说:“你根本不能从教授身上学到任何东西,那些东西在书里都有了。

”在十八岁时休谟的哲学研究获得了重大突破,使他得以让自己彻底面对这个“全新的思考领域”,也使他下定决心“抛弃其他所有快乐和事业,完全奉献在这个领域上。

”休谟并没有说明这个重大突破为何,但一般推测很可能是他在因果上的理论—亦即我们对于世上因果关系的认知是取决于我们的情绪、习俗、和习惯,而不是取决于理性、也不是取决于抽象、永恒的自然定律。