急性原发性肠脂垂炎CT诊断

- 格式:ppt

- 大小:2.22 MB

- 文档页数:73

原发性肠脂垂炎的临床表现与CT的影像表现分析作者:王丽萍来源:《健康必读·下旬刊》2019年第01期【摘要】:目的:本次研究针对原发性肠脂垂炎,回顾性分析其CT影像表现与临床表现。

方法:2018年3月-2018年10月为本次研究涉及到的时间区间,在此区间内选择我院接诊的20例原发性肠脂垂炎患者为实验对象,对患者肿块的大小、形态、部位、密度以及周围情况进行探究。

结果:患者的肿块位置主要有升结肠、降结肠、结肠肝曲等;形状有椭圆形、圆形等;肿块大小的中间值为2.2cm×2.5cm。

结论:在原发性肠脂垂炎的医治中使用CT影像检查具有明显的应用价值。

【关键词】:原发性肠脂垂炎;CT影像;临床表现【中图分类号】R814.42 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2019)01-03--01原发性肠脂垂炎在临床上属于良性病变,其会引发腹部急腹症。

临床上常将原发性肠脂垂炎和胆囊炎、局限性腹膜炎与妇科急性病变混淆,对原发性肠脂垂炎患者进行CT影像学检查可以观察到明显的临床表现,因此常运用CT影像检查来为原发性肠脂垂炎患者的医治提供依据。

本文对10例原发性肠脂垂炎患者进行CT影像检查,现将研究具体内容报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料2018年3月-2018年10月为本次研究涉及到的时间区间,在此区间内选择我院接诊的20例原发性肠脂垂炎患者为实验对象,男性患者的数量为13例,女性患者的数量为7例,患者年龄分布区间为24-64岁,年龄平均值为(42.3±1.8)岁。

其中表现为左下腹痛、右下腹痛、左中腹痛、右中腹痛以及右上腹痛的患者例数分别为9例、4例、3例、2例、2例。

经实验室检查为C反应蛋白轻度升高与白细胞轻度升高的患者例数分别为11例、9例。

本次研究获得我院医学伦理委员会的批准,且所有患者均已填写知情同意书。

1.2 方法CT扫描所用仪器为美国GE公司的16层BrightSpeed全身多排螺旋CT机与飞利浦Brilliance16层螺旋CT机[1]。

原发性肠脂垂炎CT表现概述原发性肠脂垂炎是一种引起急性腹痛的少见的良性自限性疾病,临床上易误诊为阑尾炎、结肠憩室炎、腹膜炎等外科急腹症。

解剖特点肠脂垂是指沿着结肠带两侧分布的许多大小不等、形态各异的脂肪小突起,为浆膜层下的脂肪堆积,多见于左半结肠和盲肠。

由肠系膜动脉的结肠支的末端小动脉供血。

肠脂垂较重,末端呈游离状态,活动度大,易出现扭转、陷进结肠壁导致肠套叠或静脉血栓等。

正常肠脂垂CT 表现:正常肠脂垂密度与周围脂肪组织相同,CT 上难以显示,只有当大量腹水时才能清晰显示。

临床特点可发生在任何年龄段,一般40-50 岁人群好发,和肥胖有一定关系。

临床上一般为急性起病,尤其是大幅度运动或突然运动位置改变时发生。

好发于乙状结肠及盲肠。

临床表现不具有特异性,主要是腹部压痛、反跳痛,疼痛部位固定,最为常见的是左下腹痛。

一般不会有发热、恶心、呕吐等症状,白细胞计数正常或稍增高。

CT 表现①结肠旁圆形或卵圆形脂肪密度肿块影,直径约 2-4 cm,边缘可见稍高密度影环绕(环征),周围脂肪见炎性渗出;②病灶中央可见点状、线状或圆形高密度影(中心点征),提示肠脂垂中心静脉栓塞;③结肠壁通常不增厚,脏层腹膜可轻度增厚。

影像表现较为典型,需要与网膜梗死、肠系膜脂膜炎、结肠憩室炎等鉴别。

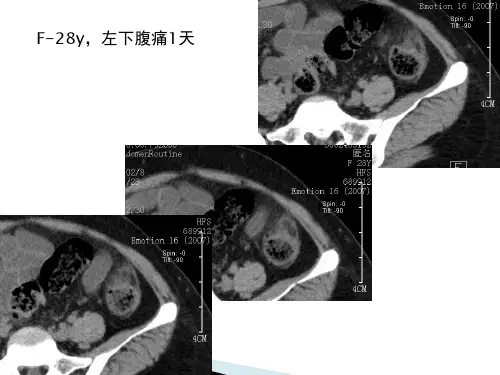

典型病例01病例一患者女,38 岁,左下腹痛 2 天,疼痛点固定。

CT 示乙状结肠旁类圆形脂肪密度影,中心见点状稍高密度影,边缘呈环形高密度影,病灶周围见絮状稍高密度影,邻近腹膜稍增厚。

02病例二患者男,32 岁,左下腹痛 1 天,有压痛、反跳痛。

CT 示降结肠旁卵圆形脂肪密度影,中央见线样稍高密度,边缘示高密度环,病灶周围见絮状、索条状渗出影,邻近腹膜增厚明显。

03病例三患者男,50 岁,左下腹疼痛 3-4 天。

CT 示乙状结肠旁混杂密度肿块影,中心呈卵圆形脂肪密度、边缘见高密度环,病灶周围见云絮状、索条状渗出影,邻近腹膜稍增厚。

文章列表排序不按时间来了?学习内容突然断档了?插图来源 | 作者提供。

·151CHINESE JOURNAL OF CT AND MRI, DEC. 2023, Vol.21, No.12 Total No.170【通讯作者】田 斌Clinical Diagnostic Value152·中国CT和MRI杂志 2023年12月 第21卷 第12期 总第170期CT增强:病灶边缘呈环形强化(图3B)。

病灶大小:病灶直径约1.8cm~3.6cm,最大病灶约:3.6cm×2.3cm,最小病灶约:2.0 cm×1.8cm。

周围脂肪组织:12例病灶边界均模糊,周围脂肪间隙见程度不同的絮片状稍高密度渗出影。

邻近腹膜及肠壁改变:6例病灶邻近腹膜出现不同程度增厚,2例病灶可见邻近结肠肠壁增厚,伴周围渗出性改变。

4例患者在3~5天后腹痛症状缓解,12例患者在对症治疗之后随访观察,2周左右临床症状均消失。

1例患者2个月后复查,周围炎症明显吸收、消失(图3C)。

图1A-图1C 25岁,女性,右下腹痛。

图1A:CT轴位平扫示升结肠旁一卵圆形脂肪密度团块影(箭头所示),周边呈环形稍高密度影, 中央见点状稍高密度影,病灶周围见絮状密度增高渗出影。

图1B:邻近肠壁稍增厚。

图1C:CT平扫冠状位病灶呈梭形。

图2A-图2C 31岁,男性,左下腹痛。

图2A:CT轴位平扫示降结肠与乙状结肠交界旁一“戒指样”脂肪密度病灶(箭头所示),边缘呈 环形稍高密度影。

图2B:病灶周围脂肪间隙内可见絮状渗出影。

图2C:CT平扫冠状位病灶呈典型“戒指样”改变。

图3A-图3C 35岁,男性,左下腹痛。

图3A:CT轴位平扫示降结肠旁一卵圆形脂肪密度团块影(箭头所示),周边呈环形稍高密度影。

图3B:CT轴位增强示病灶呈环形强化,中央见小圆形稍高密度影,病灶周围脂肪间隙模糊,邻近腹膜明显增厚。

图3C: 2个月后复查,病灶明显吸收。

1A 1A 3A 1B 2B 3B 1C2C3C3 讨 论3.1 肠脂垂的解剖基础及APEA的发病机制 肠脂垂是沿着结肠带两侧分布的许多大小不等、形状各异的脂肪小突起,由肠壁浆膜层下的脂肪组织聚集而成,多见于乙状结肠和降结肠,其次是盲肠[4]。

原发性肠脂垂炎的CT表现及临床应用价值

邱海燕

【期刊名称】《影像研究与医学应用》

【年(卷),期】2024(8)4

【摘要】目的:分析原发性肠脂垂炎(PEA)的CT表现及临床价值。

方法:搜集2019年5月—2023年5月永州市中心医院收治的由CT首次提示并随访诊断为PEA患者47例的临床及影像学资料,分析病变的部位、大小、形态、密度、增强及邻近结构情况。

结果:降结肠分布最多,其次为乙状结肠、回盲部,所有病灶均表现为邻近肠壁的圆形、卵圆形或梭形的含脂性肿块,边缘均见环形高密度影;20例中央见点、索样高密度影;8例呈环形轻-中度强化;42例周围渗出明显;8例邻近壁腹膜及肠壁轻度增厚;47例随访病变缩小或消失。

结论:肠脂垂炎具有特征性的CT表现,正确的诊断可避免该病的过度治疗。

【总页数】4页(P178-181)

【作者】邱海燕

【作者单位】永州市中心医院放射科

【正文语种】中文

【中图分类】R445.3

【相关文献】

1.多排螺旋CT诊断原发性肠脂垂炎的临床价值分析

2.原发性肠脂垂炎的CT表现及临床意义

3.原发性肠脂垂炎多层螺旋CT表现及诊断价值

4.多层螺旋CT在原发性肠脂垂炎临床诊断中的应用

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

42中国乡村医药原发性肠脂垂炎20例CT 表现及鉴别诊断闵 华 张陈斌 张宏远 李伟民原发性肠脂垂炎(PEA )是临床相对少见的消化系统良性病变,主要是因扭转、静脉血栓形成等导致肠道缺血引起。

临床上以影像学检查为主,以CT 最常用。

该病临床表现和急腹症早期症状很相似,往往被误诊成阑尾炎、胆囊炎等,延误治疗[1]。

为确保PEA 及时有效治疗,需早期确诊。

本文总结原发性肠脂垂炎的CT 表现,分析鉴别诊断要点。

1 临床资料1.1 一般资料 收集2015年5月至2018年8月桐乡市第四人民医院急诊科诊治的PEA 患者20例资料,男12例,女8例,年龄(41.8±2.7)岁,病程(3.5±0.9)天。

患者对应病灶位置均有压痛或反跳痛,白细胞和(或)C反应蛋白增高8例(40.0%),轻度发热4例(20.0%)。

由具有高级职称放射科医师两人参照CT 影像学诊断标准[2]进行分析,主要掌握病灶部位、大小、形态、边界、密度等。

1.2 诊断结果及CT 表现 病灶位于降状结肠旁11例(55.0%),乙状结肠旁5例(25.0%),升结肠旁3例(15.0%),回盲部旁1例(5.0%)。

病程:进展期(1天以内)12例(60.0%),早期(1~5天)、恢复期(5天以上)各4例(各20.0%)。

患者病灶均呈圆状或椭圆状,直径1.1cm ×1.2cm 至2.6cm ×3.4cm ,边缘为环形高密度影,周围脂肪间隙内部可见条索状高密度渗出影。

早期病灶属于低密度脂肪组织,内部可见条索状高密度影,边缘薄于环壁(图1);进展期病灶内可见高低混合密度影,环壁增厚,周围系膜肿胀(图2);恢复期病灶变小,形态不规整,环壁变薄(图3)。

作者单位:314502 浙江桐乡市第四人民医院放射科(闵华、张陈斌、李伟民) ;嘉兴市第二医院放射科(张宏远)通信作者:闵华,Email:minhua-2005@1.3 手术及病理情况 经手术病理证实3例(15.0%),术中可见结肠旁脂肪呈垂扭转,颜色暗红,周围系膜增厚,相关结肠壁充血水肿,为坏死组肪组织;17例(85.0%)通过肠镜、超声、钡剂灌肠等检查排除其他急腹症,经对症用药后病灶及临床症状消失。

超声与CT诊断原发性肠脂垂炎的比较

阳建军;何剑;胡春洪

【期刊名称】《医学影像学杂志》

【年(卷),期】2011(021)001

【摘要】目的:分析原发性肠脂垂炎(PEA)的超声和CT影像特点,比较两者的诊断价值.方法:36例PEA中,男30例,女6例,所有病例均行超声和CT检查.比较两者诊断符合率.结果:PEA超声特点表现为结肠壁旁卵圆形、不可压缩的高回声团块,且与腹壁有粘连;CT特征表现为结肠壁旁"戒指"样或卵圆形脂肪性密度.超声诊断PEA 符合率为88.9%,CT诊断符合率为91.7%,两者差异无统计学意义

(x2=0.06.P>0.10).结论:超声诊断PEA是首选影像学检查手段,CT可作为补充.【总页数】3页(P76-78)

【作者】阳建军;何剑;胡春洪

【作者单位】浙江省湖州市中心医院,超声科,浙江,湖州,313000;浙江省湖州市中心医院,放射科,浙江,湖州,313000;苏州大学附属第一医院放射科,江苏,苏州,215006【正文语种】中文

【中图分类】R574.62;R445.1;R814.42

【相关文献】

1.多排螺旋CT诊断原发性肠脂垂炎的临床价值分析 [J], 陈茂豪;梁彩妮;陈晓龙;杨为民;林俊平

2.急性原发性肠脂垂炎的CT诊断 [J], 宋庆轮;张举名;陈卫霞;黄喜岷;张雪梅;甘利

娟

3.探讨急性原发性肠脂垂炎的CT诊断及鉴别诊断 [J], 毛群

4.原发性肠脂垂炎的CT诊断及临床治疗研究 [J], 吴志涛

5.CT诊断原发性肠脂垂炎的应用 [J], 王俊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

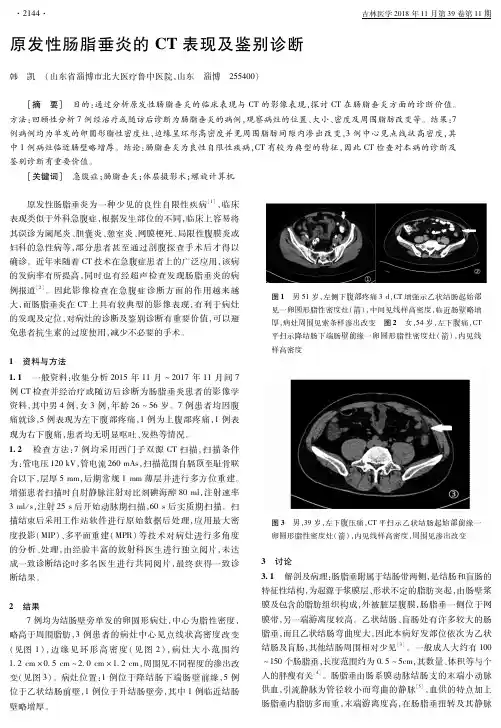

原发性肠脂垂炎的CT表现及鉴别诊断韩 凯 (山东省淄博市北大医疗鲁中医院,山东 淄博 255400)[摘 要] 目的:通过分析原发性肠脂垂炎的临床表现与CT的影像表现,探讨CT在肠脂垂炎方面的诊断价值。

方法:回顾性分析7例经治疗或随访后诊断为肠脂垂炎的病例,观察病灶的位置、大小、密度及周围脂肪改变等。

结果:7例病例均为单发的卵圆形脂性密度灶,边缘呈环形高密度并见周围脂肪间隙内渗出改变,3例中心见点线状高密度,其中1例病灶临近肠壁略增厚。

结论:肠脂垂炎为良性自限性疾病,CT有较为典型的特征,因此CT检查对本病的诊断及鉴别诊断有重要价值。

[关键词] 急腹症;肠脂垂炎;体层摄影术;螺旋计算机 原发性肠脂垂炎为一种少见的良性自限性疾病[1],临床表现类似于外科急腹症,根据发生部位的不同,临床上容易将其误诊为阑尾炎、胆囊炎、憩室炎、网膜梗死、局限性腹膜炎或妇科的急性病等,部分患者甚至通过剖腹探查手术后才得以确诊。

近年来随着CT技术在急腹症患者上的广泛应用,该病的发病率有所提高,同时也有经超声检查发现肠脂垂炎的病例报道[2]。

因此影像检查在急腹症诊断方面的作用越来越大,而肠脂垂炎在CT上具有较典型的影像表现,有利于病灶的发现及定位,对病灶的诊断及鉴别诊断有重要价值,可以避免患者抗生素的过度使用,减少不必要的手术。

1 资料与方法1 1 一般资料:收集分析2015年11月~2017年11月间7例CT检查并经治疗或随访后诊断为肠脂垂炎患者的影像学资料,其中男4例,女3例,年龄26~56岁。

7例患者均因腹痛就诊,5例表现为左下腹部疼痛,1例为上腹部疼痛,1例表现为右下腹痛,患者均无明显呕吐、发热等情况。

1 2 检查方法:7例均采用西门子双源CT扫描,扫描条件为:管电压120kV,管电流260mAs,扫描范围自膈顶至耻骨联合以下,层厚5mm,后期常规1mm薄层并进行多方位重建。

增强患者扫描时自肘静脉注射对比剂碘海醇80ml,注射速率3ml/s,注射25s后开始动脉期扫描,60s后实质期扫描。

急性肠脂垂炎13例CT结果分析

张丹芬

【期刊名称】《中国乡村医药》

【年(卷),期】2018(25)21

【摘要】本文旨在探讨急性肠脂垂炎的CT表现和多平面重建方法,提高对该疾病的认识和CT检出率。

1临床资料1.1一般资料我院2014年6月至2017年6月收治的经临床证实的肠脂垂炎患者13例,男9例,女4例;年龄28~66岁,平均43岁;主要症状为无明显诱因下突发中下腹部疼痛,其中左中下腹疼痛11例,右下腹痛2例,相对压痛点较局限。

经保守治疗后,临床症状明显减轻或消失,部分病例复查CT肿块影明显减小或消失。

【总页数】1页(P50)

【作者】张丹芬

【作者单位】317600 浙江玉环市第二人民医院放射科

【正文语种】中文

【相关文献】

1.急性阑尾炎伴急性肠脂垂炎二例报告 [J], 郑文武;易光平

2.急性原发性肠脂垂炎的CT诊断 [J], 宋庆轮;张举名;陈卫霞;黄喜岷;张雪梅;甘利娟

3.探讨急性原发性肠脂垂炎的CT诊断及鉴别诊断 [J], 毛群

4.急性原发性肠脂垂炎 CT表现 [J], 包加宏;张克云

5.盲肠肠脂垂扭转致急性肠脂垂炎误诊为阑尾炎一例报告 [J], 崔伟;吕远;陈纲;李世拥

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

原发肠脂垂炎的CT、MRI诊断鉴别及临床价值作者:田卫兵杨培金王二君等来源:《中国实用医药》2013年第29期【摘要】探讨CT及MRI对诊断原发肠脂垂炎(primary epiploic appendagitis, PEA)的影像诊断、鉴别及临床价值。

搜集PEA患者资料8例,行下腹部及盆腔 CT及MRI扫描, 2例行剖腹探查手术,术后病理证实为PEA, 6例随访证实。

CT及MRI能够准确诊断,为临床制定合理的治疗方案提供可靠影像学依据。

【关键词】原发肠脂垂炎;CT;MRI原发肠脂垂炎(primary epiploic appendagitis, PEA)是一种罕见病,自限性疾病[1]。

但随着多排螺旋CT及高场MRI发展逐步被大家所认识,作为一种腹疼疾病,临床表现与阑尾炎、网膜梗塞及憩室炎多种急腹症相似。

所以影像学诊断使患者选择适当处理方式避免住院治疗及手术尤为重要[2]。

1 资料与方法1. 1 一般资料搜集自2010年2月~2012年6月8例本院患者, CT 6例, MRI 2例,其中2例手术经病理证实。

6例患者CT随访病变消失,患者资料,其中男7例,女1例,年龄21~56岁,平均47.2岁,均显肥胖,首发症状均为下腹部疼痛,伴有发热。

1. 2 CT检查方法本组6例行腹部CT扫描,其中6例CT增强, 2例单做 CT 平扫(philips brilliance型64层螺旋 CT)扫描患者均采用仰卧位,扫描范围从膈面到耻骨联合上缘,扫描条件为120 kV, 150~200 mAs,层厚、层距为 5 mm,螺距1.0,重组层厚1.0 mm 增强扫描均采用高压注射器,团注非离子型对比剂(300 mgI/ml,碘海醇),流速3 ml/s,采用双期扫描方式,动脉期扫描延迟时间为35 s,门静脉期扫描时间为 65~70 s。

影像后处理:以扫描的薄层轴位图像为原始资料,行病灶最大切面方向的多平面重组( MPR)。

探讨急性原发性肠脂垂炎的CT诊断及鉴别诊断

毛群

【期刊名称】《中外医疗》

【年(卷),期】2017(036)028

【摘要】目的该文通过对APEA患者的CT表现进行了回顾性分析,从而提高对本病的正确诊断和鉴别诊断效果.方法方便选取2015年6月—2017年3月到医院进行诊断的30例患者为研究对象,对病历资料采取回顾性分析,主要分析肿块的部位、大小、形态、密度及周围情况.结果有12例为乙状结肠区,有8例为回盲部区,升结肠区和降结肠区各为4例,剩余的2例为结肠肝区;肿块为圆形或者是椭圆形,肿块大小在1.0 cm×1.1 cm~2.8 cm×3.2 cm之间,平均肿块大小为2.1 cm×2.4 cm;其中有6例为早期,15例为进展期,9例为恢复期;在周围系膜条索状增厚15例,7例附近肠壁轻度增厚,4例小肠袢受压,6例淋巴结肿大.结论经临床应用有效的CT影像诊断及鉴别诊断对治疗急性复发性肠脂垂炎具有重要的意义,有效的降低患者的痛苦,提高诊治效果.

【总页数】3页(P171-173)

【作者】毛群

【作者单位】滨海县中医院放射科,江苏盐城 224500

【正文语种】中文

【中图分类】R816.5

【相关文献】

1.急性原发性肠脂垂炎的诊断和治疗 [J], 张英豪;蒋宗刚;朱超波;冯志刚

2.急性原发性肠脂垂炎的CT诊断 [J], 宋庆轮;张举名;陈卫霞;黄喜岷;张雪梅;甘利娟

3.急性原发性肠脂垂炎 CT表现 [J], 包加宏;张克云

4.联合应用低、高频超声诊断急性原发性肠脂垂炎130例分析 [J], 许慧君;王光霞

5.盲肠肠脂垂扭转致急性肠脂垂炎误诊为阑尾炎一例报告 [J], 崔伟;吕远;陈纲;李世拥

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。