中西医结合治疗难治性溃疡性结肠炎46例

- 格式:pdf

- 大小:183.33 KB

- 文档页数:2

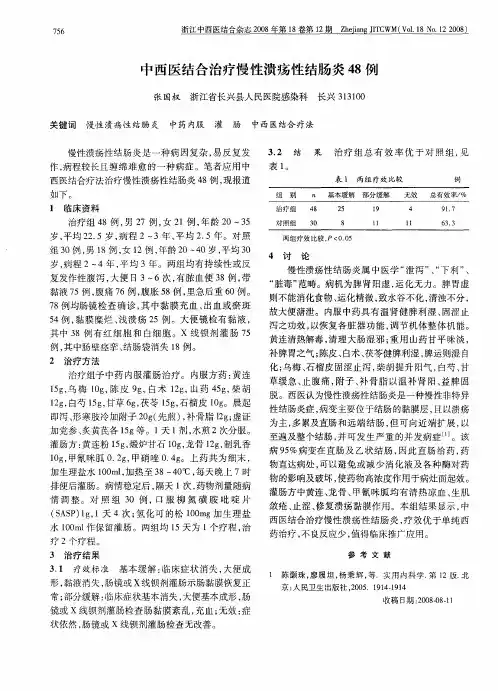

中药保留灌肠治疗溃疡性结肠炎46例【摘要】目的:观察中药灌肠治疗溃疡性结肠炎的疗效。

方法:中药保留灌肠治疗溃疡性结肠炎46例。

结果:中药灌肠显效率达91.3%。

结论:中药灌肠具有整体及局部治疗和物理治疗作用。

【关键词】中药灌肠治疗;肠炎【中图分类号】r259.7【文献标识码】a【文章编号】1044-5511(2011)11-0341-011.一般资料选择我院2008年8月-2010年2月接受中药灌肠治疗溃疡性结炎46例。

其中男 31 例;女15例,男:女为2:1。

年龄18-65周岁;病程:半年以上者8例;1-3年者22例;4-6年者16例。

临床表现:腹泻脓血粘液便46例,腹痛(多为隐痛,多在左下腹)46例,腹胀33例,乏力19例,与情志有关12例。

乙状结肠镜检:粘膜充血水肿,血管纹理不清,合并出血42例;粘膜糜烂、溃疡、点状出血表现附有脓苔36例;多发性溃疡,小者如米粒,大者如指头者26例;粘膜粗糙,苍白或斑痕形成者20例。

钡剂灌肠:结肠管缩小,结肠袋消失36例,结肠多发性溃疡10例,结肠粘膜粗糙,紊乱6例。

大便培养:无致病菌生长。

大便常规:均有红细胞、白细胞。

2.判断疗效标准2.1痊愈 :自觉症状消失,乙状结肠镜检粘膜恢复正常。

好转:症状基本消失减轻,但因其它因素又复发。

无效:症状无变化。

3.治疗方法辨证分型,采用中药煎剂80-100m1保留灌肠,每晚一次,10次为一疗程。

配合中药口服。

分型标准及处方:(1) 大肠湿热型:腹痛、腹泻脓血便、赤白相杂、腹胀、小便短赤、舌苔黄腻、脉滑数;乙状结肠镜检,粘膜表面充血水肿,点状出血;钡剂灌肠:结肠粘膜粗糙、紊乱,或有多发性溃疡。

治则:清热利湿,理气活血。

处方:白头翁50g,苦参30g,地榆20g,当归30g,积壳20g,黄芩20g,槟榔15g,(以上自拟1号灌肠方)。

口服药用:芍药汤加减:赤芍1傀,木香12g,当归15g,白头翁30g,积壳15g,槟榔15g,黄芩20g,煎300ml,分三次服,一日三次。

Vol.28No.12Dec2012赤峰学院学报(自然科学版)JournalofChifengUniversity(NaturalScienceEdition)第28卷第12期(下)2012年12月溃疡性结肠炎又称慢性非特异性溃疡性结肠炎,是一种原因不明的结肠和直肠的炎性疾病.临床表现为腹泻、粘液脓血便和腹痛,病情轻重程度不等,多呈反复迁延难愈的慢性病程.本病可发生任何年龄,多见于20~40岁,男女发病率无明显差异[1].笔者自2007年12月-2011年2月采用中西药结合的方法治疗UC,收效较好,现报道如下.1临床资料1.1诊断标准西医诊断标准参照2000年成都会议标准制定[2],中医诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则》[3](2002版)中关于脾胃虚弱症、气滞血瘀症符合主症2个症状和次症2个症状即为脾虚气滞血瘀症.1.2一般资料选择符合上述诊断标准的溃疡性结肠炎病例共80例,均经北京、赤峰市医院、赤峰学院附属医院等大医院确诊,随机将其分为治疗组和对照组.其中治疗组42例,男25例,女17例;年龄21~68岁,平均43.6岁;病程2~7.6年.对照组38例,男20例,女18例;年龄18~65岁,平均41.7岁;病程1.9~7.5年.2组患者性别比例、年龄分布、病程长短等均无可比性(P>0.05).2治疗方法2.1治疗组:2.1.1柳氮磺胺吡啶2.0g,口服日3次内服中药:急性期经辩证均以大肠湿热为主,药物组成:薏仁30g,白头翁15~30g,丹皮15g,丹参15g,当归15g,黄柏12g,秦皮10g,木香10g,川芎10g,甘草10g,黄连6g.将上述药物每日一剂,加水煎煮取汁300mL,分早晚2次空腹服用.加减:腹痛较甚者加白芍、元胡;便血较多者加生地榆、槐花、赤石脂;食少纳呆者加藿香、焦三仙.缓解期辩证以脾胃虚弱为主.方药组成:参苓白术散原方加黄芪30g,黄连6g,秦皮10g.每日一剂,煎煮取汁300mL,分早中晚3次空腹服用.2.1.2灌肠中药对Ⅱ、Ⅲ级溃疡性结肠炎患者配合中药保留灌肠.黄芪20g,白芨30g,金银花30g,甘草10g,黄连10g.加水500mL,煎取150mL,每晚临睡前灌肠一次;嘱患者尽量保持至次日晨起解便.2.2对照组柳氮磺胺吡啶2.0g,口服日3次.2组均4周为一个疗程,4周后复查电子结肠中西药结合治疗溃疡性结肠炎42例疗效观察王蕾(赤峰市政府机关卫生所,内蒙古赤峰024000)摘要:目的:观察中西药结合治疗溃疡性结肠炎(UC)的疗效.方法:将80例患者随机分为治疗组对照组.治疗组给予柳氮磺胺吡啶、中药口服及灌肠,对照组给予柳氮磺胺吡啶口服.2组4周围一疗程.结果:治疗组总有效率为83.3%;对照组总有效率为52.6%,差异有显著性(P<0.05).结论:中西药结合治疗UC疗效显著.关键词:中西药结合;溃疡性结肠炎;疗效中图分类号:R574.62文献标识码:A文章编号:1673-260X(2012)12-0102-02102--镜.3疗效评定标准参照2000年成都会议疗效评价标准[2]:完全缓解:临床症状消失,结肠镜检查发现黏膜大致正常;有效:临床症状基本消失,结肠镜检查发现黏膜轻度炎症或假息肉形成;无效:经治疗后临床症状及肠镜结果均无改善.统计学方法:采用SAS8.0统计软件,计数资料采用χ2检验.4治疗结果临床疗效比较:治疗组完全缓解21例;有效14例;无效7例,总有效率83.3%.对照组完全缓解8例;有效10;无效20例,总有效率52.6%,两组患者治疗后疗效比较,治疗组总有效率明显高于对照组(P<0.05).5讨论溃疡性结肠炎(UC)又称慢性非特异性溃疡性结肠炎,是一种原因不明的结肠和直肠的炎性疾病.UC在西方国家相当常见,患病率高达(30~100)/105,国内近年有关UC报道增加,且迁延难愈,反复发作[4].现代医学认为本病主要与自身免疫、感染和遗传因素有关.治疗多用激素和柳氮磺胺吡啶.但经临床观察单用此类药物随可迅速控制病情,但停药后复发率较高且有严重的副作用.祖国医学认为此病属于“久痢”“久泻”等范畴.《景岳全书·泄泻》曰“泄泻之本,无不由于脾胃”.病位在大肠,病因系感受外邪和饮食不洁等.病机初则为湿热蕴结,大肠气阻,传导失司,气血凝滞.继则脾虚气弱,健运失司.因此,急性期内服中药以《伤寒论》中清热化湿、凉血解毒的白头翁方为主方加减.方中黄芪健脾益气、当归活血化瘀.现代药理研究表明,黄芪可调节机体免疫功能[5];川芎改善微循环,抑制血小板凝集和抗血栓形成[5].灌肠方中金银花消炎杀菌;黄连扩张末梢血管、促进血液循环的作用;白芨能促进肠面已损组织的肉芽生长及愈合;甘草为免疫抑制之剂,使诸药直达病所,更有利于达到消炎、止血、保护肠粘膜、促进病变粘膜的修复,继而促进溃疡的愈合.UC患者病程长,症状反复发作,单一治法难以取效.因此采用中西医结合治疗溃疡性结肠炎可取长补短,协同作用,达到标本兼顾,充分发挥二者的优势,效果颇佳.———————————————————参考文献:〔1〕叶任高.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2000.428-434.〔2〕中华医学会消化病学分会.对炎症性肠病诊断治疗规范的建议[J].胃肠病学,2001,6(1):56-59.〔3〕郑莜萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002.125-129.〔4〕杜艳茹,王志坤,刘晓辉,等.药穴结合治疗溃疡性结肠炎89例疗效观察[J].辽宁中医杂志,2007,34(1):65.〔5〕沈映君.中国药理学[M].北京:人民卫生出版社,2000.875,880,884,634,552.103--。

中西医结合治疗溃疡性结肠炎74例【摘要】目的探讨应用中西医结合的方法治疗溃疡性结肠炎的临床效果。

方法将74例溃疡性结肠炎患者应用柳氮磺胺吡啶口服,并根据辨证论治应用中药口服及灌肠,15天为一个疗程,总共2-3个疗程。

结果临床痊愈54例,好转13例,无效7例,总有效率90.54%。

结论应用中西医结合辨证治疗溃疡性结肠炎临床效果明显。

【关键词】中西医;治疗;溃疡性结肠炎溃疡性结肠炎(ulcerative colitis uc)是一种直肠和结肠的炎性病变,目前其发病病因不明,其病变主要限于大肠粘膜与粘膜下层,以黏膜充血、溃疡、糜烂为主要病理表现。

临床表现以腹泻、黏液脓血便、腹痛、或里急后重为主,其病变过程多呈慢性反复发作。

在治疗方面,主要是应用免疫抑制剂柳氮磺胺吡啶治疗,对于活动性uc患者,可应用皮质类固醇治疗。

我们在柳氮磺胺吡啶口服的基础上,根据辨证论治选取不同方药口服,并配合中药灌肠治疗,取得了较好的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择我院消化内科于2004年1月——2010年12月收治的溃疡性结肠炎患者74例,其中男性35例,女性39例,年龄15-58岁,平均(34.5±4.3)岁。

病程0.8-6.4年,平均病程3.1年。

1.2 诊断标准根据全国慢性非感染肠道疾病学术研讨会于1993年制定的《溃疡性结肠炎诊断及疗效标准》[1]。

所有患者均符合下列四项:①慢性反复发作的或持续性发作的腹痛、腹泻、黏液脓血便,伴有不同程度的全身症状,病程多在4-6周以上;②钡剂灌肠检查示:黏膜粗乱和(或)颗粒样改变,肠管短缩,结肠袋消失呈铅管样或管腔狭窄,肠管边缘呈锯齿状,肠壁有多发性小充盈缺损和(或)微龛影;③结肠镜检查示病变多从直肠开始,肠黏膜有多发性浅表溃疡,伴有充血、水肿,黏膜粗糙,呈细颗粒状,血管紊乱、脆变、容易出血及脓性分泌物附着,病变呈连续性、弥漫性分布;④大便检查无特异性病原体。

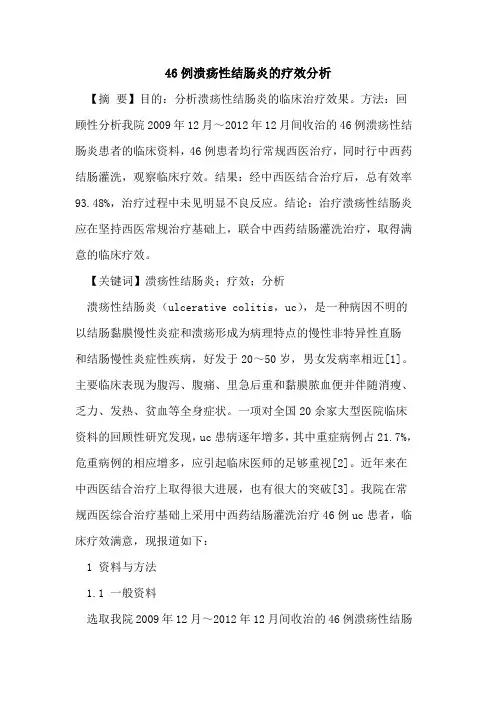

46例溃疡性结肠炎的疗效分析【摘要】目的:分析溃疡性结肠炎的临床治疗效果。

方法:回顾性分析我院2009年12月~2012年12月间收治的46例溃疡性结肠炎患者的临床资料,46例患者均行常规西医治疗,同时行中西药结肠灌洗,观察临床疗效。

结果:经中西医结合治疗后,总有效率93.48%,治疗过程中未见明显不良反应。

结论:治疗溃疡性结肠炎应在坚持西医常规治疗基础上,联合中西药结肠灌洗治疗,取得满意的临床疗效。

【关键词】溃疡性结肠炎;疗效;分析溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,uc),是一种病因不明的以结肠黏膜慢性炎症和溃疡形成为病理特点的慢性非特异性直肠和结肠慢性炎症性疾病,好发于20~50岁,男女发病率相近[1]。

主要临床表现为腹泻、腹痛、里急后重和黏膜脓血便并伴随消瘦、乏力、发热、贫血等全身症状。

一项对全国20余家大型医院临床资料的回顾性研究发现,uc患病逐年增多,其中重症病例占21.7%,危重病例的相应增多,应引起临床医师的足够重视[2]。

近年来在中西医结合治疗上取得很大进展,也有很大的突破[3]。

我院在常规西医综合治疗基础上采用中西药结肠灌洗治疗46例uc患者,临床疗效满意,现报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料选取我院2009年12月~2012年12月间收治的46例溃疡性结肠炎患者,所有患者均符合溃疡性结肠炎诊断标准,具有典型的临床症状及体征,并经相关实验室检查及结肠镜检查确诊。

其中男25例,女21例,年龄23~64岁,平均(43.5±1.9岁),病程2~9年,平均(4.0±1.2年)。

患者主要表现为腹泻、腹痛、便血、发热、贫血、里急后重等症状,结肠镜下可见粘膜有多发浅表溃疡,伴充血、水肿,病变大多从直肠开始,呈弥漫性分布,粘膜血管模糊。

1.2 治疗方法患者入院后给予常规西医解痉镇痛、纠正水电解质紊乱、营养支持治疗、静脉给予糖皮质激素、口服微生态制剂等综合治疗。

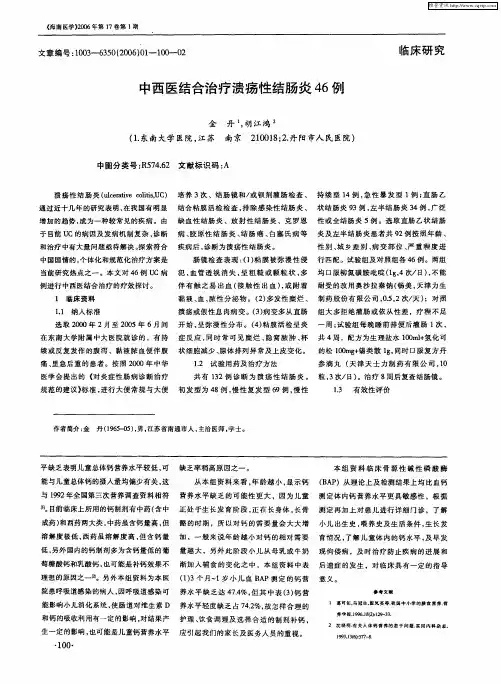

中西医结合治疗溃疡性结肠炎摘要目的:探讨中西医结合治疗溃疡性结肠炎的临床疗效。

方法:用中西药联合灌肠治疗溃疡性结肠炎患者50例,并与单用西药口服治疗38例作对照,结果:中西药组总有效率92%,西药组总有效率65.7%,中西药组疗效明显高于西药组,差异有显著性(p<0.05)。

结论:中西医结合治疗溃疡性结肠炎疗效好。

关键词溃疡性结肠炎中西医结合治疗保留灌肠溃疡性结肠炎(uc)是一种原因不明的直肠和结肠炎症性病变,亦为消化内科难治性疾病之一,本病呈慢性过程,口服药物疗效欠佳,2008年10月~2012年1月应用中西药联合灌肠治疗溃疡性结肠炎患者50例,并与单用西药30例作对比观察。

资料与方法参照1993年太原市全国慢性非感染肠道疾病学术研讨会制定的本病诊断依据,按就诊顺序随机分为两组。

中西药组50例,男28例,女22例;年龄18~57岁,平均44岁;病程1~15年,平均10年;腹泻50例,脓血便42例,里急后重38例,腹痛35例;大便镜检(1个视野)查见红细胞者48例,脓细胞46例,巨噬细胞28例;结肠镜查见黏膜血管纹理模糊、充血、易碎出血48例,黏膜呈多发性浅溃疡30例;假性息肉、肠袋变钝5例。

西药组38例,男21例,女17例;年龄17~55岁,平均42岁;病程1~13年,平均9.5年;腹泻38例,里急后重31例,腹痛30例,脓血便27例;大便镜检查见红细胞35例;脓细胞33例;结肠镜检查见黏膜血管纹理模糊、充血、易碎出血34例,黏膜多发性浅溃疡20例;假性息肉、肠袋变钝3例。

两组资料相比较,差异无显著性,具有可比性。

治疗方法:药物组方:西药组:柳氮磺吡啶1g/次,4次/日口服。

中西药组:在西药组基础上加用中药灌肠。

中药处方:苦参20g,白头翁20g,白芍20g,白及20g,茯苓20g,木香15g,黄柏10g,秦皮10g,赤芍10g。

加水300ml,文火煎煮30分钟,取药液100~150ml,冷却至35~40℃。

溃疡性结肠炎的最新治疗进展谢雅【摘要】溃疡性结肠炎是难治的疾病.我国近年由于生活日益西化因此发病率呈显著增高趋势.目前很多研究表明中西医结合治疗明显优于单纯的中医或西医治疗.由于溃结的治疗多是因为急性期控制不当和治法不全面以及治疗稍有成效即停止用药和只着眼消除症状等原因而导致病情迁延不愈,因此应用中西医结合疗法来达到标本兼治的目的.本文从中西医结合治疗配合灌汤治疗方面综述溃疡性结肠炎的中西医结合治疗进展.旨在为本病的治疗提供可靠的治疗方法,更加规范该病的治疗,防治疾病的反复发作.在此基础上,对UC治疗规律的研究前景进行了展望.【期刊名称】《江西中医药》【年(卷),期】2011(042)012【总页数】3页(P71-73)【关键词】溃疡性结肠炎;中医药疗法;西医疗法;综述【作者】谢雅【作者单位】浙江中医药大学第二临床医学院,杭州,310000【正文语种】中文【中图分类】R256.34溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)又称慢性非特异性溃疡性结肠炎,是一种以大肠粘膜和黏膜下层炎症为特征的病因不明的慢性炎症性疾病。

病变多位于直肠和乙状结肠。

病理改变主要发生在大肠黏膜和黏膜下层,以溃疡为主。

临床表现为腹泻、黏液脓血便、腹痛和里急后重等。

多见于青壮年。

病程漫长,病情轻重不一,常反复发作。

调查发现溃疡性结肠炎发病率在我国呈上升趋势,我国UC的发病率约为11.6/10万,除遗传基因等因素外,亚洲人生活方式的西化,尤其是饮食方面的变化,如更多地食用油炸食物和甜食等,可能与该病发病率升高相关。

此外,肠道感染史以及长期服用避孕药物等,也可能是导致该病的危险因素。

因此我们应该提高对炎症性肠病的关注,不仅在饮食上有效的避免发病的风险,而且在治疗方面也应该找到可靠的治疗方法。

近年来中西医结合治疗该病的效果得到临床的研究证实[1]。

现总结如下:1 中医药治疗对本病的治疗,应从中医的辨证论治基础上进行。