第五讲文学接受论

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:10

本文由491637795贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。

建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。

第一讲:第一讲:文学本质论一、文学的本质(一)考察文学的不同视点(二)有关文学本质的有影响的观点 1,模仿论:模仿论也被称为再现论。

模仿论强调的是自然或生活等客体对文学的决定作用。

2,表现论:表现论强调的是作家个人的内心世界,认为人的内心世界决定了文学的本质。

3,形式本体论:形式本体论强调的是作品本身及其内在结构。

4,意识形态本体论:这种观点强调的是人类的社会经济关系对文学性质的决定作用。

(三)文学本质的多层次性 1,不能忽视文学的意识形态性质。

2,作为意识形态一部分的文学与经济基础的关系是复杂的:意识形态与经济基础的关系往往不是直接的,而要通过许多中介环节来实现。

3,不能忽视文学的审美特征。

总之,文学是属于社会意识形态领域的一门特殊的艺术,具有多个层面,是一种审美创造。

在根本上,它要运用语言来对人类的社会生活进行评价性的反映。

二、文学与社会生活的关系(一)文学是人类社会生活的产物 1,文学产生于人类的社会生活。

2,人类社会生活的发展促进了文学的发展。

3,文学的兴衰与社会生活密切相关。

(二)社会生活是文学活动的唯一源泉 1,文学与社会生活的关系是根本性的。

2,强调文学与生活之关系的思想渊源和理论根据。

3,表现在文学中的“社会生活”不同于客观社会生活本身。

4,作家反映和表现社会生活的主要方式。

二、文学的社会作用(一)文学对社会生活的影响和作用 1,文学作为一种社会意识形态,一旦通过特定的媒介进入人类社会的公共领域,就要对社会产生或大或小的影响和作用。

2,作家内心希望有真正的“知音”。

3,文学对社会生活的影响与作用是多方面和复杂的。

(二)文学的审美作用、认识作用和教育作用文学对人类社会生活的影响和作用,可以概括为审美作用、认识作用和教育作用这三样个方面。

1,文学的审美作用: 2,文学的认识作用: 3,文学的教育作用:(三)正确认识文学对社会生活的影响和作用 1,文学对社会生活的影响和作用要通过读者精神的潜移默化来实现。

古代文论部分:柏拉图《文艺对话录》亚理斯多德《诗学》贺拉斯《诗艺》莱辛《拉奥孔,论诗与绘画的界限》歌德《与爱克曼谈话录》席勒《审美书简》康德《判断力批判》黑格尔《美学》尼采《查拉图斯特拉如是说》丹纳《艺术哲学》韦勒克《近代文学批评史》艾布拉姆斯《镜与灯》缪朗山《西方文艺理论史纲》,中国人民大学出版社朱光潜《西方美学史》,人民文学出版社汪子嵩等《希腊哲学史》,人民出版社罗素《西方哲学史》,商务印书馆文德尔班《哲学史教程》,商务印书馆叶秀山《思·诗·史》,人民出版社卡伦《艺术与自由》,工人出版社伍蠡甫主编《西方文论选》上下,上海译文出版社伍蠡甫、胡经之主编《西方文艺理论名著选编》上中下,北京大学出版社韦勒克、沃伦《文学理论》塔达基维奇《西方美学概念史》,学苑出版社勃兰兑斯《十九世纪文学主流》1—5,人民文学出版社现代西方文论阅读书目第一讲概述伊格尔顿《二十世纪西方文学理论》,伍晓明译,陕西师大,1987(《当代西方文学理论》王逢振译,中国社科,1988)朱立元主编《现代西方美学史》,上海文艺,1996(或《当代西方文艺理论》,华东师大,1997)朱狄《当代西方艺术哲学》,人民,1994(6)胡经之王岳川《文艺学美学方法论》,北京大学,1994胡经之张首映《西方二十世纪文论史》,中国社科,1988马新国主编《西方文论史》,高等教育,1994杰弗森等《西方现代文学理论概述与比较》,湖南文艺,1986冯黎明等编《当代西方文艺批评主潮》,湖南人民,1987赵一凡《欧美新学赏析》,中央编译,1996王逢振等主编《最新西方文论选》,漓江,1991伍蠡甫胡经之主编《西方文艺理论名著选编》下,北京大学,1994(1987)蒋孔阳主编《二十世纪西方美学名著选》上下,复旦大学,1987韦勒克《近代文学批评史》,上海译文《文学批评理论――从柏拉图到现在》,北京大学,2000年杰姆逊《后现代主义与文化理论》第二讲形式式义与新批评索绪尔《普通语言学教程》,商务印书馆《俄国形式主义文论选》,三联,1992《俄苏形式主义文论选》,漓江,1989巴赫金《文艺学中的形式主义方法》,全集第二卷,河北教育,1998詹姆逊《语言的牢笼-结构主义及俄国形式主义述评》,百花洲,1995 赵毅衡《新批评-一种独特的形式文论》,中国社科,1986(88)《新批评文集》,中国社科出版社,百花文艺出版社瑞恰兹《文学批评原理》,百花洲,1992燕卜逊《朦胧的七种类型》,中国美术学院,1999第三讲精神分析及原型批评弗洛伊德著作《弗洛伊德论美文选》,知识出版社,1987巴赫金《弗洛伊德主义》,全集第一卷,河北教育,1998马尔库塞《爱欲与文明-对弗洛伊德思想的哲学探讨》,上海译文,1987 卡尔文等著《弗洛伊德心理学与西方文学》,湖南文艺,1986弗洛依德《梦的解析》荣格《现代灵魂的自我拯救》,1987叶舒宪选编《神话-原型批评》,陕西师大,1987弗莱《批评的剖析》,百花文艺,1998《诺思洛普·弗莱文论选集》,中国社科,1997弗莱《伟大的代码――圣经与文学》,北京大学,1998第四讲接受理论姚斯《走向接受美学》,见《接受美学与接受理论》,辽宁人民,1987耀斯《审美经验与文学解释学》,上海译文,1997加达默尔《哲学解释学》,上海译文,1994费什《读者反应批评:理论与实践》,中国社科,1998赫施《解释的有效性》,三联,1991艾柯等《诠释与过度诠释》,三联书店,1997列奥·施特劳斯《自然权利与历史》,三联书店,2007第五讲巴赫金的文化诗学钱中文主编《巴赫金全集》,河北教育,1999巴赫金《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,三联书店霍奎斯特、克拉克《米哈伊尔·巴赫金》,人大,2000孔金、孔金娜《巴赫金传》,东方出版中心,2000刘康《对话的喧声》,人大,托多罗夫《巴赫金、对话理论及其他》,百花文艺,2001第六讲结构与解构卡勒《结构主义诗学》,中国社科休斯《文学结构主义》,三联,1988霍克斯《结构主义和符号学》,上海译文《结构主义神话学》,陕西师大,1988《结构-符号学文艺学》,文化艺术,1994马丁《当代叙事学》,北京大学,1990罗钢《叙事学导论》,云南人民卡勒《论解构》,中国社科,1998《美学文艺学方法论》下(库勒、巴尔特文章,85)、续集(托多罗夫、热奈特文章及评论,87),文化艺术保罗·德曼《解构之图》,中国社科,陆扬《德里达·解构之维》,华中师大,1996格里芬《后现代精神》,中央编译出版社第七讲法兰克福学派《现代美学新维度-西方马克思主义美学论文精选》,北京大学,1990詹姆逊《马克思主义与形式》,百花洲,1995(阿多诺,本雅明,马尔库塞)冯宪光《“西方马克思主义”美学研究》,重庆,1997本雅明《机械复制时代的艺术作品》,江苏人民出版社霍克海默、阿多尔诺《启蒙辩证法》,重庆,1990(3)王才勇《现代审美哲学新探索-法兰克福学派美学述评》,人大,1990第八讲新历史主义张京媛主编《新历史主义与文学批评》,北京大学,1991詹姆逊《晚期资本主义的文化逻辑》,三联,1997徐贲《走向后现代与后殖民》,中国社科,1996《后殖民主义文化理论》,中国社科,1999玛丽·伊格尔顿编《女权主义文学理论》,湖南文艺,1989麦克拉肯主编《女权主义理论读本》,广西师范大学出版社,2007《“怪异”理论(先锋译丛2)》,天津社科院出版社,2000。

文学理论(阎嘉)历年常考重点复习题以及模拟考试题绪论:文学概论及其研究对象1,“文艺学”、“文学概论”与“文学理论”几个概念是什么关系?2,文学理论的主要研究对象和任务是什么?3,文学理论和批评为什么要以各种理论资源为依托?4,文学理论与文学创作有着怎样的关系?第一讲文学本质论1,如何认识有关文学本质的各种基本观点?2,探讨文学本质的视点主要有哪些?3,如何理解接受视野中的文学本质观?4,如何理解考察文学的不同视点?5,在文学本质问题上有哪些有代表性的观点,其长处和短处何在?6,为什么说文学的本质是多层次的?7,怎样正确认识文学的审美本质?8,怎样正确认识文学与社会生活的关系?7,文学对社会生活的影响与作用是怎样实现的?第二讲文学创作论一、词语解释创作动机;艺术构思;典型化;创作语境;创作心态;艺术情感;艺术想象;灵感;创作个性;风格二、简答与论述1.文学创作的主体性与客体性的关系。

2.文学创作过程的基本环节。

3. 普通知觉与审美知觉的关系。

4.艺术情感与自然情感的关系。

5.创作风格的基本特点。

6. 生活体验在作家的创作中起着什么样的作用?7. 在把生活转化为艺术的过程中,起着主导作用的是什么因素?8. 作家在才能和素质方面与普通人有什么不同?9. 艺术思维与抽象思维有什么差别?艺术思维的特征有哪些?10. 作家创作中的灵感与他的生活积累、艰苦构思有怎样的关系?11. 文学形象与文学典型的联系和区别有哪些方面?12. 现实主义文学为什么要提倡塑造“典型环境中的典型人物”?13. 典型化的基本原则有哪些?14. 文学意象与文学意境的联系和区别体现在哪些方面?15. 什么是创作方法,它与作家的创作有怎样的关系?16. 如何理解文学风格的不同含义?17. 为什么要倡导文学风格的多样化?第三讲文学作品论1,从“虚”与“实”的关系看西方文学理论在文学作品存在方式问题上的观点。

2,如何理解“言” 、“象”、“意”之间的关系?3,主题在文学创作中对于作品成败有何意义与作用?4,文学作品所表达的思想与哲学、科学著作中表达的思想有什么区别?5,怎样从现代语言学的观点来看文学作品语言的特性?6,文学语言与自然语言有何异同?7,什么是文学作品的结构,它在作品中起着怎样的作用?8,如何理解情节在文学作品结构中的意义与作用?9,西方戏剧与中国戏曲在理论上有何异同?10,比较划分文学体裁的“三分法”与“四分法”的异同。

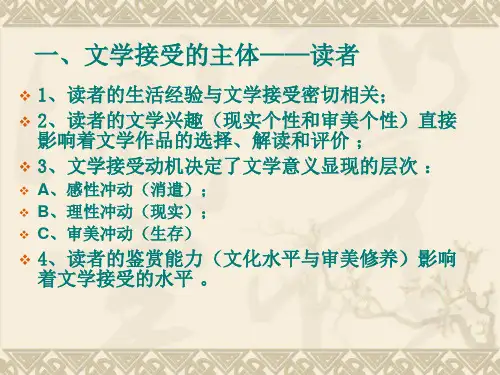

第五讲文学接受论文学活动不能停留于作家写完作品这个阶段,文学作品的价值必须经过传播、消费——文学接受,才能实现。

在传播、消费过程中,一般性阅读是最基本的接受形式,而在阅读基础上形成的文学鉴赏和批评则是文学接受的高级形式。

一、文学阅读读者是文学阅读活动的主体(作品是客体),因此关于文学阅读的探讨可以从读者开始。

(一)关于读者的角色1、被动者角色认为文学阅读是读者寻求作者创作意图的过程。

此观点在中西方文论传统中占据支配地位,直到20世纪初期仍然流行。

此间德国哲学家伊曼努尔·康德(Immanuel Kant,1724——1804)对后来者的影响较大。

→康德“审美无功利”论,对读者被动角色的理论支持。

《判断力批判》提出“审美无功利”,因此读者要以无功利的心志去阅读作品,从而领悟作家赋予作品的意义。

因此,读者受制于作家和作品,作家成为了受人顶礼膜拜的对象。

此后欧洲的象征主义、浪漫主义、批判现实主义、现代主义文论大体支持这种观点。

显而易见,他们忽视了读者的价值(主观能动性),具有不合理性。

→象征主义文论对读者被动角色的肯定。

法国象征主义领袖马拉美(1842-1898),认为诗人要把诗的意蕴一点点地暗示出来,而读者应该一点点去猜测诗的意蕴或象征意味。

再如,法国象征主义代表瓦雷里(1871-1945),认为对于象征主义作品,读者需要具有“克难”的能力,因而读者的阅读犹如“带着镣铐跳舞”。

2、主动者角色20世纪中叶以来,由于现象学、阐释学、接受美学以及美国读者反应批评等理论相继兴起,从不同角度突显了读者的作用,使读者地位得到空前提高,甚至出现了读者中心论。

(1)现象学美学对读者地位的重视作为哲学流派的现象学(略讲),是由德 E.胡塞尔(Edmund Husserl, 1859~1938,主要著作有《算术哲学》、《逻辑研究》、《纯粹现象学和现象学哲学的观念(第一卷)》以及《欧洲科学的危机和先验现象学》的一部分。

第五讲文学是语言艺术一、艺术的分类•1、艺术的主要门类•古希腊的五大艺术门类:诗、音乐、绘画、雕刻、建筑•近代的第六、第七艺术:舞蹈、戏剧•现代的第八至第十一艺术:电影、广播、电视、杂技•2、艺术分类的主要途径(角度、标准)•卡冈《艺术形态学》建构艺术分类体系。

•从不同的角度,以不同的标准,可以把上述11类艺术分为不同的形态:•从艺术的存在方式看:•时间艺术•空间艺术•时空艺术•从对艺术的感知方式看:•视觉艺术•听觉艺术•想象艺术•从塑造艺术形象的物质手段和艺术媒介看:•造型艺术:线条、色彩、金、石、竹、木——绘画、雕塑表演艺术:音响、节奏、旋律、人体动作——音乐、舞蹈•语言艺术:语言文字——诗、散文、小说、曲艺(剧本)•综合艺术:上述诸种要素的综合——戏剧、影视艺术•从艺术的反映方式看,可分为再现艺术、表现艺术。

•从艺术的功能特点看,可分为实用艺术、审美艺术。

(文学是一种审美艺术)•从塑造形象的方式看,可分为表演艺术、描写艺术。

(文学是一种表演艺术)•从文化层次的定位看,可分为民间艺术、通俗艺术、高雅艺术(精英艺术)]•3、文学是语言的艺术•莱辛《拉奥孔》论诗与画的区别•高尔基说:“文学的第一要素是语言。

”•文学是语言的艺术,为什么?以语言为媒介对社会生活作审美把握,表现主体的思想感情,是文学的基本特征。

•文学对语言的依赖性表现在三方面:语言的工具性•其一,作家对生活的理解、感受要借助于语言;•其二,作家进行艺术思维,孕育艺术形象,也不能脱离语言;•其三,作家把内心意象物化为可供他人欣赏的艺术形象,更只能依赖语言。

二、文学作品的结构层次•波兰的英伽登创造了文学作品结构的层次性理论。

他在早年的《文学的艺术作品》一书中,将文学作品的结构分为若干互为条件、层层深入的不同层次。

韦勒克将它们归纳为:“(1)‘语词—声音’层,它组成了(2)意群。

这两层又提供了(3)系统方向,于是这三者又组成了(4)客体(指意向性客体)所体现的世界……每一个层次都在整体中起作用,在最理想的情况下,这一整体达到一种‘多音的和谐’。

非连续性文本阅读第五讲评价观点倾向,提出自己的见解高考评价体系中对信息性阅读的要求有“评价文本的主要观点和基本倾向”“对有关问题形成更全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题”等,这考查了考生思维的全面性、深刻性和质疑精神。

评价探究时必须尊重原文,合情合理地进行概括和阐发,要有理有据,能够自圆其说。

题型一评价文本的观点倾向所谓“主要观点和基本倾向”,主要指作者或文本中的人物所持有的观点态度、价值判断、情感倾向等。

评价文本的主要观点和基本倾向是指在正确理解和把握文意的基础上,对文本的思想内容和作者的观点态度做出恰当的评价。

【解题技法】【典题示例】例1. 阅读下面的文字,完成后面的题目。

材料一:书院楹联多含导化性情、启迪智慧之意蕴,也是儒家文化在书院中最直接的体现。

江西白鹿洞书院楹联曰:“泉石可人,烟霞友我;青山傍屋,绿树盈门。

”朱熹评此地“无市井之喧,有泉石之胜,真群居讲学、遁迹著书之所”。

“择胜地、立精舍,以为群居读书之所”,书院这种选址观念主要是受到儒家“天人合一”“天人感应”思想的影响,即顺应天道,以求达到人与自然的和谐统一。

同时,儒家学派认为,自然山水具有某种与人的精神品质相类似的形式结构,具有德化的作用。

“萦回水抱中和气,平远山如蕴藉人。

”(凤凰山敷文书院联)中和、蕴藉正是儒家对人的涵养所要求的一种极高境地。

书院的创立者大多认为,书院培养人才的目的并非仕途经济,亦非文思辩才,而是实现儒家“修身、齐家、治国、平天下”的理想。

即一方面提高自身道德修养;另一方面传播道业,济世救民。

正如朱熹在《白鹿洞书院揭示》的《跋》中所言:“窃观古者圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理,以修其身,然后推己及人,非徒欲其务记览,为辞章,以钓声名、取利禄而已。

”东林书院有著名楹联:“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。

”(摘编自冯刚、田昀相关论文) 材料二:主持人(《光明日报》智库问答专栏记者):历史上,书院不仅是传道授业解惑的地方,也是思想、文化、观念交流碰撞的地方,可以说是名家大儒荟萃,群星竞相闪耀。

第5讲80年代文学思潮中的西方文论教学目标1、了解新时期文学的发展情况2、了解各种文学思潮在中国当代文学的传传播和影响教学重点理解并学会运用西方各种文学理论与文学批评教学课时2课时教学步骤一、什么是新时期文学?二、新时期文学的分期1、1976年“文革”结束到1989年(90年代初)统称“新时期”。

2、1976年到1979年,一般称为新时期文学初期、复苏。

3、1980——1985年为新时期文学的前期。

4、1985年1986年被称为“观念年”、“方法年”。

新时期文学以1985年前后为分期。

5、1985——1989年为新时期文学后期。

三、既然1985年1986年被称为“观念年”、“方法年”,这段时期的西方文学观念和批评方法简介,也利于大家考研和感兴趣的同学进一步学习,(一)、文学观念1、弗洛伊德热:潜意识、精神分析说、作家白日梦、性理论、恋父恋母情结《精神分析引论》、《梦的解析》。

受影响作家:王蒙意识流、莫言。

运用批评方法举例2、直觉(表现)主义、非理性主义:克罗齐“一切历史都是当代史”、叔本华超功利、尼采的强力意志、“超人”、悲剧的诞生、“重估一切价值”对当代作家读者批评家的影响、重写文学史。

非理性思潮:卡夫卡。

残雪《山上的小屋》3、现象学、存在主义:茵加登、海德格尔《存在与时间》、萨特《存在与虚无》萨特的《禁闭》戏剧主要人物与关系,关于“他人就是地狱”( A、如果你不能正确对待他人,那么他人便是你的地狱。

B、如果你不能正确对待他人对你的判断,那么他人的判断就是你的地狱。

C、如果你不能正确对待自己,那么你也是自己的地狱。

)存在主义对先锋文学和新写实文学的影响。

(二)西方文学理论与批评方法的同时涌入吸收1、俄国形式主义(雅各布森隐喻与转喻、什克洛夫斯基的陌生化理论、作者与作品无关)2、英美新批评(艾略特《传统与个人才能》、意图谬误说、诗歌理论、《影响的焦虑》、韦勒克和沃伦《文学理论》3、结构主义(索绪尔的语言学、维列斯特劳斯的人类学、罗兰巴尔特的“文本”零度写作、乔纳森卡勒《结构主义诗学》二元对立)4、解构主义(罗兰巴尔特《S/Z》、拉康的“多个能指”、福柯的权力话语《福柯集》、德里达《文字学》、巴赫金的复调小说理论和狂欢化诗学、保罗德曼的误读理论、希利斯米勒的《论解构》《文学死了吗》、陈晓明的《无边的挑战》、周星驰的“无厘头电影)5、西方马克思主义(本雅明《机械复制时代的艺术》、阿尔多诺的文化工业或大众文化、哈贝马斯的“交往合理化”、阿尔都塞、伊格尔顿、杰姆逊)6、阐释——接受理论、读者反应批评(伽达默尔“现在与过去的对话”、尧斯的接受美学、费希)7、新历史主义批评(海登怀特《元历史》)、神话原型批评(弗雷泽《金枝》、荣格的集体无意识、弗莱的《批评的解剖》女权主义批评、后殖民主义批评(萨义德《东方学》、斯皮瓦克)————-展开————⏹形式主义批评是一种专注于分析作品自身的美学结构、形式特点和文学风格的文学批评。

第五讲文学接受论文学活动不能停留于作家写完作品这个阶段,文学作品的价值必须经过传播、消费——文学接受,才能实现。

在传播、消费过程中,一般性阅读是最基本的接受形式,而在阅读基础上形成的文学鉴赏和批评则是文学接受的高级形式。

一、文学阅读读者是文学阅读活动的主体(作品是客体),因此关于文学阅读的探讨可以从读者开始。

(一)关于读者的角色1、被动者角色认为文学阅读是读者寻求作者创作意图的过程。

此观点在中西方文论传统中占据支配地位,直到20世纪初期仍然流行。

此间德国哲学家伊曼努尔·康德(Immanuel Kant,1724——1804)对后来者的影响较大。

→康德“审美无功利”论,对读者被动角色的理论支持。

《判断力批判》提出“审美无功利”,因此读者要以无功利的心志去阅读作品,从而领悟作家赋予作品的意义。

因此,读者受制于作家和作品,作家成为了受人顶礼膜拜的对象。

此后欧洲的象征主义、浪漫主义、批判现实主义、现代主义文论大体支持这种观点。

显而易见,他们忽视了读者的价值(主观能动性),具有不合理性。

→象征主义文论对读者被动角色的肯定。

法国象征主义领袖马拉美(1842-1898),认为诗人要把诗的意蕴一点点地暗示出来,而读者应该一点点去猜测诗的意蕴或象征意味。

再如,法国象征主义代表瓦雷里(1871-1945),认为对于象征主义作品,读者需要具有“克难”的能力,因而读者的阅读犹如“带着镣铐跳舞”。

2、主动者角色20世纪中叶以来,由于现象学、阐释学、接受美学以及美国读者反应批评等理论相继兴起,从不同角度突显了读者的作用,使读者地位得到空前提高,甚至出现了读者中心论。

(1)现象学美学对读者地位的重视作为哲学流派的现象学(略讲),是由德 E.胡塞尔(Edmund Husserl, 1859~1938,主要著作有《算术哲学》、《逻辑研究》、《纯粹现象学和现象学哲学的观念(第一卷)》以及《欧洲科学的危机和先验现象学》的一部分。

)奠定的。

现象学的口号是“意向性”和“回到事物本身去”。

意思是要人们通过直接的认识去把握事物的本质。

其方法是现象学的还原法:把事物的存在排除在考虑之外,剩下的只是纯粹意识,即意向性本身。

在确定了意向性概念后,人们在把握事物本质时,事物是意向地内在于意识之中的或者说存在于意向体验中的对象。

现象学美学:用现象学的方法解释美学问题以及为美学建立现象学基础的一种美学思潮。

现象学美学方法论的特征:(1)认为作品是特殊的审美客体——意向性客体,即人为了具体目的而有意识地创造出来的客体。

这种客体不是纯粹的实物,也不是纯粹的意识。

作品创造了一个独立世界——和现实世界有联系但又不是和它同一的世界。

(2)重视作品的存在方式和结构分析。

波兰的英伽登(Roman Inganden)把作品分为语词一声音、意群、系统方向和意向性客体所体现的世界四个层次。

这四个层次前后依次相互制约,前一层次为后一层次的基础,每一个层次都在整体中起作用,构成了一个统一体。

(3)重视作品文本和读者的关系。

作品的虚构世界和现实世界不同,它包含了许多“不确定点”,留下许多“空白”。

强调审美主体的再创造作用,参与艺术创造活动。

在阅读作品时,要对“不确定点”和“空白”进行“具体化”和“重建”,以完成作品并实现其潜在要素。

(4)对审美对象的把握,不用传统美学的演绎法,也不用心理学美学的归纳法,而采用一种特殊的直觉——本质直觉。

现象学美学方法对作品结构和要素的分析,探索审美客体“图式化方面”所留下的“空白”,有独特作用。

这种方法在西方美学研究中有较大影响,开启了阐释学美学和接受美学的产生。

现象学美学理论代表:【德】美学家R.哈曼(1879~1961)、【德】美学家M.盖格(1880~1937/1938)、【德】H.吕采勒(1902~?)、【德】R.欧德布莱希特(1883~1945);【法】米凯尔.杜夫海纳(1910~?)、【波兰】R.因加尔登(1893-1970)等。

小结:现象学美学探讨文学活动时,注意作品与读者的关系,认为文学研究不能仅从作品方面入手,必须把读者纳入研究视野之中。

读者与作者、作品的地位是平行的,没有高低之分,没有读者就不会产生作者,更不会产生作品。

(2)阐释学对读者地位的重视阐释学代表人物【德】伽达默尔(Hans-Georg Gadamer,1900-2002)于1962年出版的《真理与方法》一书中提出了“效果历史”这一以读者为中心的美学范畴。

①效果历史:是阐释学代表人物伽达默尔在《真理与方法》中提出的文学接受范畴。

指文学史上的作品在纵向历史中所呈现的效果,它是通过阐释者的阐释而呈现的。

文学作品的效果历史是变化的、是向未来延伸的,它表明文学接受是阐释者对文本的不断创造、不断超越的过程。

②效果历史的启迪意义A:文学作品的传承史就是其效果史,作品是开放的需要在阐释者身上实现其效果。

B:阐释者与文本相遇、对话、互问互答,从而展示出文本的效果。

C:阐释者在历史与当代的关系链中展示文本效果,充分揭示经典作品的当代意义。

D:优秀作品可以在过去、现在、未来三维时间中呈现永恒价值。

(3)接受美学对读者地位的重视以接受美学代表的伊瑟尔(【联邦德国】,1926-?)、姚斯(【联邦德国】,1921-?)为例。

①伊瑟尔:代表作《文本的召唤结构》(1970)、《阅读活动:审美作用理论》(1972)、《隐含的读者》(1972)等。

隐含的读者:指作家本人预想的能接受或领悟其作品的人群,是相对于现实读者而言的,它是伊瑟尔在《隐含的读者》、《审美过程研究》等论著中提及并予以阐释的重要概念。

注:作家对隐含读者的预想有时是自觉的有时则是无意识的;隐含的读者主要由作品题材、内容、审美风格、价值取向等决定;现实读者很多时候与作家设想的隐含的读者不一致。

第一文本与第二文本:它们是伊瑟尔在《阅读活动:审美反应理论》中提出的。

第一文本指艺术家创作的艺术制品,尚未与读者发生关系,是一种自在的存在物。

第二文本指与欣赏者发生了关系的,成为欣赏对象的文本。

不确定性与空白:是伊瑟尔在《阅读活动:审美反应理论》中论及的问题,借用了波兰学者英加登的概念。

指文学艺术活动中留有不确定处,从而形成尚待阅读者去解释的空白地带。

(原因在于文学艺术采用的是描述性语言,不像科学语言那样准确明白,因此形成不确定性与空白。

它要求读者用自己的知识、情感、经验去填充。

)召唤结构:它是伊瑟尔在《文本的召唤结构》一书中探讨的重要概念。

指作品本身的不确定性与空白地带对于读者填充的召唤。

召唤结构表明作品对于读者的期待,隐含了不同意见的读者存在的合理性。

因此人们常说“一千个读者一千个哈姆莱特”。

②姚斯代表作:《文学史作为文学科学的挑战》(1967)、《文学传统与现代风格的当代意识》(1972)、《艺术史与历史》(1973)、《审美经验与文学阐释学》(1974)等。

期待视野:是姚斯从科学哲学家卡尔.波普尔、社会学家卡尔.麦恩海姆那儿借用的。

原意是指人们从事科学研究时,以自己经验为依据,对正在进行的科学研究所持有的期待。

姚斯借用到文学理论后,指读者阅读作品时的期待,旨在说明读者阅读作品时的主动性。

当作品内容与读者的期待视野和审美经验一致时,读者很易进入阅读但易失去兴趣;当作品内容超出读者期待视野时,更易引读者兴趣,进而拓展读者的审美经验,引起期待视野的变化。

(参考《接受美学与接受理论》,辽宁人民出版社,1987年版。

)注:由于期待视野可以树立一种审美尺度,所以随着期待视野的时代变化,一些名不见经传的作品可能会重获新生,而一些曾经辉煌的作品可能被冷落。

垂直接受与水平接受:垂直接受主要是从纵向历史角度评价作品被读者接受的情况及其变化。

变化原因:一是作品的潜在意义的不确定性,人们对其意义的探索是一个长期的过程;二是读者期待视野在变化,因而文学作品的历史充满“热”与“冷”的两重性。

水平接受指同时代人对作品的接受情况。

接受美学既考虑同一时代的主导性接受时尚,也不排除同时代接受的差异性与复杂性。

接受文学史:强调读者在文学史中的地位,强调文学史对作品的历时与共时性描述和研究,要求文学史要接受史结合起来进行写作。

目的在于展示作家、作品与一定历史时期的阅读者和研究者对话的过程。

补充:群体接受与个人接受:【民主德国】瑙曼《社会-文学-阅读》(合著,1976):从马克思主义生产、产品、消费论出发,提出了艺术生产、艺术品、艺术消费等话题,提出文学接受可以分为社会接受与个人接受两种情况。

社会接受主要依赖于大众传播渠道进行,如出版社、书店、影视、广播、图书馆、批评机构、教育机构、广告公司以及专题研讨会、座谈会、颁奖会等。

个人接受则是个体接受者根据其兴趣爱好对作品的自由选择。

思考题:姚斯在《文学史作为向文学科学的挑战》中指出应该以读者为中心重新书写文学史,你对此有何看法,说出你的理由。

3、读者的消费者角色马克思《<政治经济学>导言》提出“生产直接是消费,消费直接是生产”。

此论同样适合文学的生产、消费论。

①文学生产、消费论A:文学作品是实际生活中的特殊商品B:文学创作就是对特殊消商品的生产C:文学阅读是对于特殊商品的消费②文学消费与审美分离的情况A:购买文学作品是为了摆设,显示或伪装自己的文化身份B:作为一种投资行为,比如购买某种罕见的版本。

C:将作品作为艺术品进行收藏。

(有的作品的装帧、印刷、插图等具有很高的品质和审美性,收藏者购买这类作品注重的是作品外形式,而非内容)D:媒体欺骗,读者消费上当E:伪劣盗版作品无法正常阅读或观看(二)文学阅读的动机及作用1、文学阅读的动机课堂思考:结合自身实践,谈谈文学阅读的动机。

①认识动机:社会、人生……②娱乐动机:打发闲暇时光、充实生活情趣……③励志动机:生活的意义、人生的目标……④情感慰藉:情感的替代性满足⑤借鉴、学习(为了当作家)⑥科学研究(撰写专业论文)……2、文学阅读的作用①文学社会价值的实现离不开阅读一部小说、一首诗歌、一出戏剧、一个影视片子,无论作者投入多少心血,只要作品不与接受者见面就不会产生任何社会影响,其价值难以实现。

姚斯认为作品犹如一部乐谱,欣赏者相当于演奏者,不通过演奏,作品就是死东西。

②对作家创作具有制约作用作家在创作时就已经受到隐含读者的制约,而现实的读者直接的阅读更制约着作家的创作。

一般而言,当作品遭遇冷落时,作家就要分析原因所在并改变其写作套路;当作品引起轰动时,将极大地激励作家的热情,进一步提高创作水平。

实际上在当下文坛,接受者就是作家的上帝。

③文学阅读是文学批评的基础没有实践就没有发言权,文学评论也是如此。

要想进行高质量的文学批评,除了要求读者具有较高水准的鉴赏能力与洞察力,还需要潜心研读作品,否则无法进行有效评论。

(三)文学阅读的一般过程1、阅读期待读者准备阅读作品之前的一种心理期待,由好奇心、求知欲等交织而成,是一种一睹为快的窥视欲望。