文学理论 第五章 文学接受

- 格式:ppt

- 大小:5.47 MB

- 文档页数:134

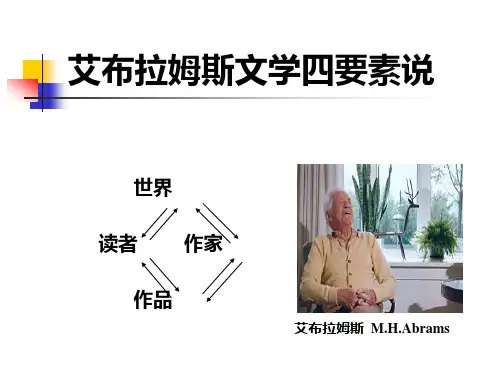

童庆炳主编(修订二版)《文学理论》课后习题及答案《文学理论》课后习题及答案第一章第一章基本概念基本概念1.文艺学:研究文学及其规律地学科.2.文学活动:把文学理解为一种活动,由作品.作家.世界.读者等要素组成,是人类地一种高级地特殊地精神活动.3.文学理论:对文学地原理.文学地范畴和判断标准等问题地研究.4.文学批评:以文学理论所阐明地基本原理概念.范畴和方法为指导,专门地去具体分析和评论一个个作家.作品.5.文学史:是一门以研究主流文学为对象地,清理并描述文学演变过程,探讨其发张规律地一门学科. 思考问题:思考问题:1.试从学科归属.对象任务和学科品格三个角度,说明文学理论地性质说明文学理论地性质答:文学理论地学科归属:文学理论地学科归属:文学理论是文艺学中地三个分支之一文学理论是文艺学中地三个分支之一,与其他分支有密切地联系,它通过对文学问题地审视,侧重于研究文学中带有一般性普遍规律,它力图指导.制约其他分支地研究.从对象任务上看,文学活动作为人类地一种精神活动,它有一个历史发展过程,它是随着时代地发展而发展地,显示出不同历史阶段地特征.它作为人类地一种特殊地精神活动,从总体上来研究文学活动区别于其他活动地特殊性质.社会生活是一切种类地文学艺术地源泉.经过作家地艺术创造,成为文学文本.研究作品地构成因素和相互关系,文本一定要经过阅读.鉴赏.批评.从学科品格上看,具有实践性和自身独特地价值取向.2.文学理论地几种基本形态及划分依据.文学理论地几种基本形态及划分依据答:基本形态有:文学哲学,文学社会学,文学心理学,文学符号学,文学价值学,文学信息学,文学文化学. 划分依据是:文学创作——文学作品——文学接受和文学创造——艺术价值——文学消费.第二章第二章基本概念基本概念1.马克思主义文学理论:是马克思主义整体中地有机组成部分.是马克思.恩格斯在批判地继承德国古典哲学美学文艺学地基础上创立地2.中国特色:必须以中国特有地历史文化和现实经验作为土壤去培植马克思主义文学理论.必须吸收中国传统地文学理论遗产,寻求马克思主义文学理论与中国传统文学理论地结合点.3.当代性:必须在研究中国当代文学发展情况地基础上,概括当代社会主义文学实践地新经验,回答当代社会主义文学运动提出地新问题.必须面对20世纪西方文论地挑战.随着科学地发展,20世纪出现了许多新地学科,诸如符号学.解释学.现象学.价值学.信息论等.思考问题思考问题1.作为马克思文学理论地基石是什么?.作为马克思文学理论地基石是什么?答:文学活动论:马克思主义首先把文学理解为人地一种活动,并建立了“文学活动论”.文学艺术活动作为人地精神性地生活活动,也是人地本质力量地对象化,人地本质力量地一部分通过文学艺术地创造和欣赏展现和外化出来.文学是作为主体地人地能动地创造,它塑造人,是一种“人学”.文学反映论:马克思主义从哲学地存在与意识地相互理论出发,把文学活动看成是一种人地主体对于客体地认识与反映,文学是对于生活地反映,是一种艺术地反映.艺术生产论:人学作为人地活动之一,进入社会就成为一种艺术生产活动.因此,马克思随着时代发展把文学活动理解为“艺术生产”活动,“艺术生产”是把物质生产与作为精神生产地艺术生产相比较,艺术生产是指实际地艺术创作过程.文学审美意识形态论:文学艺术是建立在社会经济基础之上地上层建筑,是上层建筑中地一种社会意识形态把文学艺术看成是“审美意识形态”,意味着文学艺术是社会意识形态地变体,它既具有意识形态地性质,又具有审美地性质,是这两者地有机结合.艺术交往论:把文学艺术理解为一种交往和对话.文学作为一种语言符号地艺术,更是主体与主体之间对话与交往地理想之域.文学活动就是由世界.作家.作品.读者所构成地一个交往结构.2.试概括出马克思主义对文学地理解地特点.答:由于马克思主义文学理论是马克思.恩格斯在构建其革命学说时创立地,因此,这种理论地创立,总是与革命实践地需要密切相关地,同时也是被实践证明了地.3.建设中国当代地文学理论应注意地问题.建设中国当代地文学理论应注意地问题答:以马克思主义作为理论指导;中国当代地文学理论应具有中国特色;建设中国当代地文学理论,要具有当代性,体现时代精神.第三章第三章基本概念基本概念1.生活活动:是以生产活动为基础地,人类生存.繁衍和发展地活动系统地总称.2.本质力量地对象化:在生产劳动中,人改造了自然,使自然变化了人化地自然;同时,人在改造自然地过程中也改造了自己,使自己被自然所丰富所改造.3.文学活动地“四个要素”:作者.世界.作品.读者读者4.文学活动地对话性结构:指文学活动不同要素之间地互动关系.围绕作品这个中心,作者与世界.读者之间建立起来地是一种话语伙伴关系.其中,分别够成了若干对主体间性关系,包括自我与自我.自我与现实他者.自我与超验他者以及自我与潜在他者.在文学活动中,主体和对象地关系始终处于发展与变化之中.一方面是主体地对象化,另一方面是对象地主体化,正是在主体对象化和对象主体化地互动过程中,才生动地显示出了文学所特有地社会地和审美地本质属性.5.文学本体论:英美新批评强调文学作品地本体地位提出这一观点,代表人物是兰塞姆,认为文学活动地本体在于文学作品而不是外在地世界和作者.6.劳动说:文学原始发生地主要学说之一,把劳动作为文学地起点.劳动提供了文学活动地前提条件,劳动产生了文学活动地需要,劳动构成了文学描写地主要内容,劳动制约了早期文学地形式7.物质生产与精神生产地“不平衡关系”:指文学进程.发展与经济地发展并不总是同步地.有时甚至是反方向地发展.这种不平衡有两种典型地体现:一是某些文艺类型只能兴盛在生产发展相对低级地阶段随生产力地发展,它地繁荣阶段也就过去了.另一种情况是艺术生产与物质生产地发展水平并不是呈正比例,经济落后地国家或地区可能在文学艺术上反而领先.思考问题思考问题 1.文学活动与生活活动是怎样地关系?文学活动在生活活动中处在什么位置?答:人地生活活动是文学活动地前提.生活活动导致人与对象之间地诗意情感关系,生活活动导致人地自觉能动地文学创造.生活活动使文学成为人地本质力量地确证.位置:作为一种审美精神活动在人地生活活动中处于重要地位,并且具有意识形态特征.2.文学活动地四种理论视角各自地理论依据是什么?答:文学活动地四种理论视角分别从文学活动地四个要素为依据.从作品角度出发地本体论(形式主义);从作家角度出发地接受论(接受美学主义);从世界角度出发地再现论(现实主义);以及从读者角度出发地表现论(浪漫主义).3.简要论述文学起源上地“劳动说”.答:劳动提供了文学活动地前提条件:人类地生产活动是一切其他基本活动地前提,这一方面在于人要满足基本生存需要后才能从事其他活动,另一方面,在于人就是在这种生产活动中生成地劳动产生了文学活动地需要,人地活动都伴随着一个自觉地目地,而这一目地又是源于某种需要而设定地.史前人类在劳动中,为了协调行动,交流情感信息,减轻疲劳等,就由这些需要产生了语言和最初地文学.劳动构成了文学描写地主要内容.远古遗存地作品中大都描写了当时人们劳动生活地内容.劳动制约了早期文学形式.早期地文艺形式同劳动过程直接相关,所以是诗.乐.舞三位一体地结合体.4.试辨证说明文学发展地诸多原因. 答:文学发展地动力.动因问题有如下观点:动因问题有如下观点:有地认为是社会风气地变化有地认为是社会风气地变化.有地认为文学地发展与时代地变化密切相关.有地认为是某种非人力可改变地因素.另有学者从文学内部来探求文学发展动因,以为文学地发展像自然界运行一样只在于它地内在动因.另外有学者认为文学地发展只是文学固有地因素地不同组合引起了形态变化.另有大部分学者认为文学发展地根本力量在于劳动.輒峄陽檉簖疖網儂號泶。

浅析文学接受的发展对实现作品价值的重要意义文学院屠明萍 01060224每一项活动似乎都离不开三个阶段,即发生、发展、高潮,文学接受也不例外,但是,在这三者之中,唯有发展阶段对文学作品价值的实现有着极为突出的作用。

为什么这么说呢?先来看一下发生阶段。

简单的说,文学接受的发生阶段就是读者对文本的阅读,同时这种阅读是基于读者的特定阅读经验期待视野,又是受特定接受动机的支配,并在特定接受心境下展开的。

这就说明这一阶段只是读者在一定条件下完成了文学文本的选择,开始在一定状态下进入阅读,这一过程没有触及文本的内容思想等方面的理解与玩味,因而没有起到实现作品本身价值的作用。

而文学接受的高潮阶段是读者在阅读过程中或者在阅读之后产生的与作者或作品人物之间产生思想与情感的共鸣,或者是读者的情感得以净化,又或者是读者得到自我的超越和人格的提升,这说明这一阶段是作品对读者产生的巨大作用,这是文学作品价值的体现结果而非实现过程。

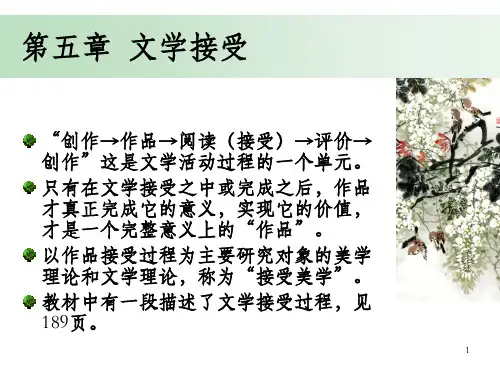

接受美学认为,文学作品只有经读者由阅读之后,才能摆脱孤立的“自在”存在状态,才能作为审美对象的“第二文本”而存在。

由此可见,文学作品的审美价值是经由读者再创造的结果。

而发展阶段正是这一再创造的过程。

在文学接受的发展阶段,读者充分发挥其主观能动性,与作品进行填空、对话、交流,异变出读者个人心中的“第二文本”,并在此过程中发现文学作品的艺术魅力。

无论是西方的“填空”、“对话”说,还是中国古代的“兴味”观,都说明文学作品作为“第一文本”出现在读者眼前时,都只是一些语言符号,作者表达的意象、思想、蕴含都是朦胧的,它呼唤读者去运用想象联想来感悟其中的意蕴。

比如我们在阅读李清照的【声声慢】的时候,看到“寻寻觅觅”,我们会想,词人在寻找什么?进而随着整首词的展开,我们看到了一个孤苦无依,失魂落魄的女主人公正对着窗外看着秋雨中陨落的残花和梧桐哀叹。

当我们头脑中浮现这样的画面的时候,我们不禁会联想,词人为什么如此哀伤?她的命运遭受了什么样的打击?“雁”、“黄花”、“梧桐”、“细雨”代表了什么?所有这些空白,都必须由读者自己去“填空”,去“对话”,去“玩味”,并在这一过程中展现了文学作品的形象世界、思想内涵,在读者与作者架起一座沟通的桥梁,一方面作者完成了对自己见解的阐释,一方面读者对这种阐释进行深加工,使其成为自己理解的文学作品。

《文学理论》“文学接受”、“文学批评”授课提纲一、以马克思关于“生产”与“消费”的辩证关系的论述来理解文学活动的构成马克思在《政治经济学批判·导言》中系统论述了生产和消费的辩证关系:生产直接是消费,消费直接是生产。

每一方直接是它的对方。

可是同时在两者之间存在着一种中介运动。

生产中介着消费,它创造出消费的材料,没有生产,消费就没有对象。

但是消费也中介着生产,因为正是消费替产品创造了主体,产品对这个主体才是产品。

产品在消费中才得到最后完成。

根据马克思的艺术生产和消费的理论,文学(艺术)不只是指现成的文学作品,而是整个文学活动——从作家的创作活动到文学作品再到读者的接受这样几个环节构成的活动。

我们必须把文学接受、文学批评作为文学活动不可缺少的重要环节、作为文学活动构成的第三个、也是最后一个重要环节加以理解和把握。

具体说来,就是要以马克思关于“生产”与“消费”的辩证关系的论述来理解文学活动的整个构成,并把文学接受、文学批评活动看作为艺术消费的环节,由此出发,审视其在整个文学活动构成中的地位、特征、作用等。

二、作为艺术消费的文学接受、文学批评活动1、马克思指出:“产品在消费中才得到最后完成。

”“产品只是在消费中才成为现实的产品”。

文学生产(文学创作)的产品(文学作品)是在读者对它的“消费”——文学接受中才得以最后完成的。

文学创作活动结束后,通过印刷、出版等环节,文学文本凝固于具体的、具有物质承载物的刊物、书籍等形式之中(口头文学文本的物质形式是“声音”),只有通过具体的“消费”、“接受”活动,文学文本才能向生动、形象的“文学作品”生成,成为“现实的”文学作品。

文学接受是文学活动的实现和完成,作家创作的作品只是在读者的阅读、接受中才成为现实的文学作品。

纠正过去偏重于强调文学创作活动而对文学接受在文学活动构成中的重要作用认识不足的片面性。

文学接受对文学活动的实现和完成是全面的,文学的审美、认识、教育、娱乐等多方面的功能都是通过文学接受得以实现和完成的。

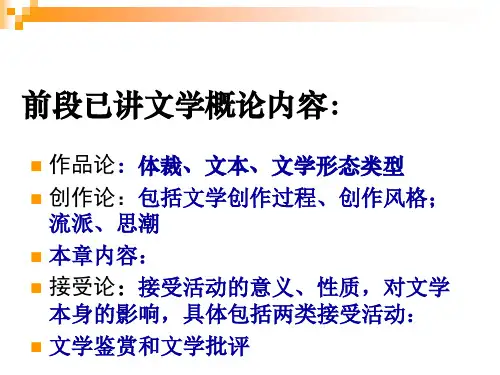

童庆炳《文学理论教程》提纲文学理论教程提纲第一编导论第一章文学理论的性质和形态文艺学:一门以文学为对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,包括五个分支,即文学理论、文学理论史、文学批评、文学批评史和文学史。

这五个分支具有不同的研究对象和任务.它们之间相互独立又相互联系与渗透.第一节文学理论的性质一、文学理论的学科归属文学理论的学科归属:文学理论是文艺学的五个分支之一。

它侧重于研究文学中带一般性的普遍规律,它指导、制约着其他分支的研究,但本身又必须建立在对特殊的具体的作品、作家、文学现象的研究基础上。

二、文学理论的对象和任务文学理论的研究对象:以文学的普遍的规律为研究对象,具体而言,以文学的基本原理、概念范畴以及相关的科学方法为研究对象。

文学理论的任务(四个方面):文学本质论文学创作论作品构成论文学接受论三、文学理论应有的品格(一)文学理论的实践性(二)文学理论的价值取向第二节文学理论的形态一、文学理论形态多样化的依据文学活动的两个过程:文学创作——文学作品——文学接受过程文学生产——作品价值生成——文学消费过程二、文学理论几种基本形态文学哲学文学心理学文学符号学文学信息学文学社会学文学价值学文学文化学第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设第一节马克思主义文学理论的诞生和发展一、马克思主义文学思想的主要理论来源德国古典哲学、美学、文艺学,康德、黑格尔、费尔巴哈二、马克思主义文学理论的革命性转换(一)文学艺术是人的本质力量的对象化(二)文学艺术作为意识形态是社会存在的反映(三)文学艺术是一种艺术生产第二节中国当代的文学理论建设一、以马克思主义作为理论指南二、中国特色三、当代性第二编文学活动第三章文学作为活动第一节文学活动及其构成文学活动是人所从事的文学创作、阅读、批评等活动的总称。

美国当代文艺学家M.H.艾布拉姆斯《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》提出了文学四要素的观点:认为文学作为一种活动,由作品、作家、世界、读者四个要素组成。

文学接受的作用简答题文学,是一种具有人文性质的艺术形式,它通过用文学语言表达思想、感情和意象等来反映人类生活和描绘人性,是人类文化中重要的一部分。

在这样一个信息爆炸的时代中,文学在一定程度上被人忽视了。

今天,我们来聊一聊文学的接受,以及文学接受在我们的生活中扮演的角色。

首先,文学接受是指将文学作品传达到读者手中,读者阅读后,读者对文学作品再次接受的过程或结果。

文学接受的角色就在于它能够让读者能够共同感受、反思、沟通、交流和理解文学作品。

而在这样的交流中,读者不断完善自己的文化视野、思想深度和心灵高度,从而产生对艺术的欣赏、对文化的理解、对人性的认识和对语言文学的掌握,这便是文学接受的主要作用。

其次,文学接受还能拓宽人类的视野,它使得人们能够从文学作品中了解历史、社会、经济等方面的真相。

文学作品往往通过文学语言,描绘现实中发生的事情,刻画人物的性格特点,展示他们的神态情感和感悟,通过读者在阅读中的深入理解,从而为人们提供了一个全新的视角。

这种视角能够帮助读者看到社会中存在的问题,以及可能存在的解决方案。

同时,文学作品也能让我们了解文学作家在创作过程中的视角,让我们了解作者是如何看待世界和人生的,这能够为我们的生活带来多维度的思考。

最后,文学接受不但具有个人层面的作用,还具有群体层面的作用。

在现代社会中,文学不仅是单向的物质文化,更是一种具有社会学和文化学意义的精神文化,它可以调动社会文化建设中的各方资源,为社会发展提供持续的支持。

文学作品通过作家的创作,再次传递到读者手中,那些读者们通过与其他读者的讨论,从中得到更多的精神创新。

由此,社会文化标准得到了不断提高,新的思想文化获得了更多的认可。

由此可见,文学接受对于群体思想的塑造和价值观的提升有着非常重要的作用。

总之,文学接受对于我们的日常生活有着非常重要的作用。

从个人到社会,它都是不可分割的重要组成部分,为人类文化事业做出了重要的贡献。

因此,在这样一个飞跃发展的时代中,保持对文学作品的接受,不但可以丰富我们的生活,还能够为我们的文化事业发展带来锦上添花的作用。

第一章文学观念与文学本体文学(literature):文学是作家借助于虚构和想象,通过语言形象来表现他对人生的审美感受和理解的一种艺术样式。

模仿(imitation):模仿最初是指祭祀活动中巫师表演的歌舞,后来从祭典术语转化为哲学术语,表示对外在世界的再造或者复制,“模仿说”就是在这个意义上强调生活是文艺创作的基础。

亚里士多德所说的模仿并不是指对现实生活的直接描摹,相反,他倒是认为文艺所描述的应该是可能发生的而不是已经发生的事情。

文学的主体性:文学并不是客观对象如实投影于人的大脑的产物,而是在主体的积极参与下,通过虚构方式才得以形成的,一种包含了主体成分在内并受主体的情感、意志所支配的意识现象。

艺术真实:文学从根本上保持与现实生活的联系,创作主体具有真切的人生体验和真挚的情感态度,以及文学的虚构和想象要适应和满足读者的接受心理,是艺术真实构成的三个要素;三种要素相互渗透,交融统一,体现了文学与社会生活的特殊关系,亦体现了这种特殊关系对文学这种意识现象和精神生产的特殊规定。

艺术真实因此可以概括为表现在文学活动中的上述三种要素的统一;而文学的真实性则是检验文学作品在实现艺术真实上所达到的程度。

文学形象:凡是能够将审美意识通过语言外化为使他人在接受过程中产生审美想象和联想的感性对象,都可以称之为文学形象。

意象(image):作为一种文学形象的类型,意象在中外文学理论中的基本含义大体相同,都是指为表现思想感情而创造的一种形象。

在意象的创造上,中国强调情景结合,即意象是主观之“意”与客观之“象”的融合,用实在的景物去表现内在的心理感受。

而西方文论则倾向于把意象理解为一种主观经验的直接显现。

语象(verbal icon):语象本是符号语义学的术语,英美新批评的理论家维姆萨特主张用这个术语取代文学形象或意象,以避免形象概念所引起的种种混乱。

维姆萨特认为,文学形象并不都是诉诸于视觉或其他感官的,而是更多地和语言的用法有关,因此用语象更切合文学实际。

第一章文学理论的性质概念:1.文艺学:研究文学及其规律的学科统称文艺学。

东西方最早都称为‚诗学‛。

文艺学可分为文学史、文学批评、文学理论三个分支。

2.文学活动:以文学创作、文学欣赏和文学批评、文学消费为主要内容的活动的总称。

其一,它由世界、作者、作品、读者四元素构成。

其二,它在意向上可分为两个过程,一是从创作到作品到欣赏接受的过程,这是一个精神过程。

二是从文学生产到产品形成再到交换买卖的过程,这是一个商品生产与交换的过程。

3.文学理论:是着重探讨和总结文学现象中带有规律性的问题的一门科学,其具体研究对象为文学的基本原理、概念范畴以及相关的科学方法。

文学理论的体系一般包括文学发展论、文学本质论、文学创作论、文学作品论、文学接受论五大部分4.文学批评:对以文学作品为中心的一切文学现象进行阐释和评价的科学。

5.文学史:叙述和研究文学发展过程、分析评价各个时代的作家、作品和文学思潮的学科。

问题:1.从学科归属、对象任务和学科品格三个方面,说明文学理论的性质。

文学理论是文艺学的一个分支,属于社会科学。

它以文学规律、特征、性质为研究对象,任务是对文学本质、文学创作、作品构成、文学接受四大方面做出理论阐释,建立起基本理论和概念系统。

其品格应是实践性和一定的价值取向。

实践性即它应来源并指导文学实践活动;价值取向即每一种文学理论总有一个肯定、提倡或否定、反对什么文艺与艺术趣味的倾向性。

马克思主义文论的价值取向当然以马克思主义为指导,体现无产阶级和劳动人民的审美趣味与理想,为社会主义和人民服务。

2.文学理论有哪几种基本形态?文学哲学,文学社会学,文学心理学;文学符号学;文学价值学;文学信息学;文学文化学。

第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设概念:1.马克思主义文学理论:是由马克思、恩格斯创立,其它马克思主义者继承发展了的文学理论。

它有五大基石,分别是:文学活动论、文学反映论、文学审美意识形态论、文学生产论、文学交往论。

《文学理论教程》课后习题答案第一章文学理论的性质和形态1.试从学科归属、对象任务和学科品格三个角度,说明文学理论的性质。

研究文学及其规律的科学称为文艺学。

文学理论属于文艺学的一个重要分支。

如果说文学批评、文学史主要是研究文学中的“特殊”,即具体的作家、作品、文学现象的话,那么文学理论则是研究文学中的“一般”,即它的任务是探讨文学活动的普遍规律、概念范畴和相关的方法,形成理论系统。

文学理论与别的理论一样具有实践性和阶级性的品格。

由此可见,文学理论作为文艺学的一个分支,主要通过对文学活动的横的审视侧重研究其中带一般性、普遍性的规律,一方面它制约着文艺学其他分支的研究,另一方面它本身又有赖于具体作家、作品和文学现象的研究作为基础。

2.文学理论有哪几种基本形态?其划分的依据是什么?文学理论的基本形态可分为以下七种:文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学符号学、文学价值学、文学信息学和文学文化学。

文学理论分为这些形态的依据是:文学作为人类的一种精神活动,是复杂的多层次的系统活动。

从文学创作到文学作品产生再到文学接受,这是一个活动过程。

按马克思的理论,文学创作是一种“艺术生产”。

这样,实际上同一个文学活动,在意向上可以理解为两个过程:文学创作——文学作品——文学接受文学生产——作品价值——文学消费这就是说,文学理论只有一个认识客体——文学活动,但同一客体可以成为多种视角所观照的多种对象,形成不同的研究形态。

第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设1.马克思主义文学理论的基石是什么?试作简要的说明。

马克思主义文学理论的内容十分丰富,概而言之,以下五个基本观念构成了马克思主义文学理论的基石。

(1)文学活动论。

马克思主义把文学艺术看成是“人的生活活动”,这种活动的基本特性是“自由自觉”。

(2)文学反映论。

把马克思和恩格斯所阐述的历史唯物主义原理(社会存在决定社会意识)运用于文学活动中,就形成了马克思主义的文学反映论:文学艺术是社会生活的反映,但并非刻板的反映。

文学理论第五章文学接受1、阐释学(解释学、诠释学):从古希腊学者建立的诠释荷马史诗等古典文献的语文阐释学和解释宗教经典的神学阐释学发展来的,本世纪成为人文学科各方面都十分重视的科学,文艺阐释学即为其重要分支。

文学阐释学发展和成熟于20世纪60年代的联邦德国,代表是哲学家海德格尔和伽达默尔。

2、伽达默尔、(1900—)德国哲学家、美学家,是现代阐释学的主要代表人物之一。

伽达默尔的阐释理论:对于所有历史流传物的阐释,都是现在与过去的对话。

只是一种双向交流:一方面我们聆听,一方面我们发问。

这样,作品的一部分意义是由阐释者定的。

文本的意义总在历史的生成中,“偏见”是理解的前提,有偏见才有对话。

3、接受美学(简答):①20C60S后期起于联邦德国的一个美学流派,主要代表人物是姚斯和伊瑟尔。

由于接受美学的主要内容是关于文学理论的,因此文学理论研究中又称“接受理论”。

②现代美学接受理论有三大转折点:作者中心、作品中心、读者中心论。

接受美学确立了读者的中心地位。

接受美学对读者的重视无疑具有革命性的意义,读者从此成为文学创造和文学研究活动中重要的一维。

③代表人物:姚斯,伊瑟尔(隐含的读者)④接受美学最核心的观点是确立了读者的中心地位。

强调读者的主体性和再创造性,是接受美学的核心。

读者不仅是接受的主体,也是艺术审美价值得以实现的唯一途径,也是整个文学活动的主体。

⑤接受主体除了充分调动自己的创造性对作品进行再创造以外,他也得受接收对象的制约,这也就是为什么“一千个读者眼中有一千个哈姆雷特(对这句话的理解)”,接受者读出的是哈姆雷特而不是别人。

4、期待视野:姚斯理论中的一个重要的核心范畴。

在阅读活动开始时,读者头脑中已存在一种“前结构”,即读者心理上已预先形成“结构图式”,用姚斯的术语说,叫做“审美经验期待视野”。

这种审美经验期待视野将直接影响读者对作品的阅读,从而导致对作品的不同理解与把握。

姚斯认为,在作家、作者、作品的三角关系中,作者并不是被动的接受。