文学接受1

- 格式:ppt

- 大小:6.14 MB

- 文档页数:87

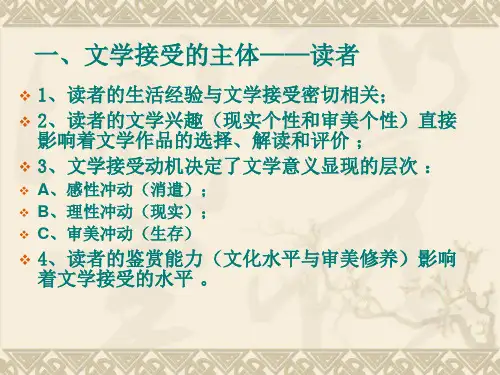

⽂学理论复习资料第七章⽂学接受第⼀节⽂学接受的构成⼀、读者的作⽤和地位与其说读者是某种“⼈”,⽏宁说读者与“作者”⼀样乃是⼈处于某种活动之中表现出来的主体性特质。

只有当个体(⼈)投⼊对⽂学阅读活动中,并表现出能动的主体性时,⽂学接受中的“读者”才得以⽣成。

“读者”的演化,古典时代:被忽视的读者,孟⼦:以意逆志亚⾥⼠多德:“净化”观念慷慨者逆声⽽击节,酝藉者见密⽽⾼蹈,浮慧者观绮⽽躍⼼,爱奇者闻诡⽽惊听。

刘勰:《⽂⼼雕龙?知⾳》然则我⾃做我之《⾦瓶梅》,我何暇与⼈批《⾦瓶梅》?全以我此⽇⽂⼼,逆取他当⽇的妙笔,则胜如读⼀部《史记》。

接受美学及其之后的“读者”⽂学作品⾸先是为接受者⽽写的。

……在作者、作品和读者这个三⾓形中,读者不只是被动的⼀端,⼀连串的反应,它本⾝还是形成历史的⼜⼀种⼒量。

读者的作⽤⽂学活动的主体*⽂学活动是⼀种开放性的精神⽣产活动,它存在于世界、作家、作品、读者四要素之间的动态关系之中;作家和读者构成⽂学活动的主体。

主体特征:能动性和受动性的统⼀*主体是存在于复杂的社会关系之中的整体性的⼈,必然要受到⽂学活动以外的各种社会性因素的制约和决定。

*不同读者对同⼀⽂本的阅读,同⼀读者在不同时间、不同语境、不同⼼境下对同⼀⽂本的阅读,都会有或多或少的不同。

读者的主体性审美活动的主体性形象性(想象性)、情感性、⾃由读者的主体性对应的客体审美活动的⽅式审美活动的运思路线、顺序审美创造的思维⽅式⽂学接受中的读者与作者⽂学接受中的读者与作品⼆、从潜在的作品到现实的作品未经读者阅读的⽂学作品作为“物”的客观存在,仅具有潜在的审美意义。

只有经过读者的阅读、欣赏,潜在的⽂学作品的意义才能被激活,成为活的⽂学作品。

⽂学作品潜在的艺术魅⼒及其思想感情的深刻性、艺术上的微妙性,也只有靠读者积极的领悟、玩味,才得以实现。

第⼆节⽂学接受的过程阅读前的素养储备⽂本阅读与审美感受艺术鉴赏与审美评价⼀、阅读前的素养储备语⾔接受能⼒⽣活体验⽂学艺术修养接受动机,指在⽂学活动中,推动接受者进⾏接受活动的⼼理内驱⼒。

自考《文学概论》章节复习题及答案自考《文学概论》章节复习题及答案考生们在复习教材时,可以结合试题加以练习,以下是店铺搜索整理的一份自考《文学概论》章节复习题及答案,供参考练习,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们店铺!第十三章文学风格概念:1.文学风格:就是作品的整体话语特色,它由作家创作个性和作品的话语情境造成,具有独创性、稳定性和多样性的特点。

(就是作家作品的风采、格调、气韵等特点。

)2.创作个性与日常个性:日常个性是一个人在日常生活中表现出来的人格结构方面的独特性。

创作个性是作家气质禀赋、思想感情、审美趣味、艺术才能等内在因素综合成的习惯性创作方式,它是日常个性经过审美创造升华成的独特艺术品格。

3.风格外构成:文学风格是作品的有机整体中通过语言结构显示出来的有魅力的独特性。

其构成的要点包括:1.创作个性是文学风格的内在依据;2.主体与对象的统一是风格存在的基本条件;3.文体特色言语组织是风格的外部特征。

4.风格简分法:分风格为“刚”“柔”两类,宋词理论中称作“豪放”和“婉约”,近人多称作“阳刚”和“阴柔”。

5.时代风格:又称风格的时代性,指具有时代特点的文学风格,它是时代精神、审美要求在文学中的表现。

历史上的“建安风骨”“盛唐气象”以及欧洲的哥特式风格、巴洛克风格等,都有鲜明的时代特点。

6.流派风格:指一个流派的作家作品在文学观念、审美趣味、取材范围、表现方法、语言格调等方面表现出的共同特色。

问题:1.如何正确理解“文如其人”,“风格即人”?文如其人的意思主要是说作品风格是作家说话办事风格即气质的表现和反映,而不是说作品的思想道德是作家道德品质和人格的反映。

因为“说什么”的思想内容可以作伪,而“怎样说”的形式不可作伪。

不过,也不能说作品的内容与作家的思想完全没有关系。

事实上,伟大的作品只能出自有伟大人格的作家之手。

当然,卑劣的作家永远写不出伟大作品2.论述风格与创作个性的关系。

文学接受的作用简答题文学,是一种具有人文性质的艺术形式,它通过用文学语言表达思想、感情和意象等来反映人类生活和描绘人性,是人类文化中重要的一部分。

在这样一个信息爆炸的时代中,文学在一定程度上被人忽视了。

今天,我们来聊一聊文学的接受,以及文学接受在我们的生活中扮演的角色。

首先,文学接受是指将文学作品传达到读者手中,读者阅读后,读者对文学作品再次接受的过程或结果。

文学接受的角色就在于它能够让读者能够共同感受、反思、沟通、交流和理解文学作品。

而在这样的交流中,读者不断完善自己的文化视野、思想深度和心灵高度,从而产生对艺术的欣赏、对文化的理解、对人性的认识和对语言文学的掌握,这便是文学接受的主要作用。

其次,文学接受还能拓宽人类的视野,它使得人们能够从文学作品中了解历史、社会、经济等方面的真相。

文学作品往往通过文学语言,描绘现实中发生的事情,刻画人物的性格特点,展示他们的神态情感和感悟,通过读者在阅读中的深入理解,从而为人们提供了一个全新的视角。

这种视角能够帮助读者看到社会中存在的问题,以及可能存在的解决方案。

同时,文学作品也能让我们了解文学作家在创作过程中的视角,让我们了解作者是如何看待世界和人生的,这能够为我们的生活带来多维度的思考。

最后,文学接受不但具有个人层面的作用,还具有群体层面的作用。

在现代社会中,文学不仅是单向的物质文化,更是一种具有社会学和文化学意义的精神文化,它可以调动社会文化建设中的各方资源,为社会发展提供持续的支持。

文学作品通过作家的创作,再次传递到读者手中,那些读者们通过与其他读者的讨论,从中得到更多的精神创新。

由此,社会文化标准得到了不断提高,新的思想文化获得了更多的认可。

由此可见,文学接受对于群体思想的塑造和价值观的提升有着非常重要的作用。

总之,文学接受对于我们的日常生活有着非常重要的作用。

从个人到社会,它都是不可分割的重要组成部分,为人类文化事业做出了重要的贡献。

因此,在这样一个飞跃发展的时代中,保持对文学作品的接受,不但可以丰富我们的生活,还能够为我们的文化事业发展带来锦上添花的作用。

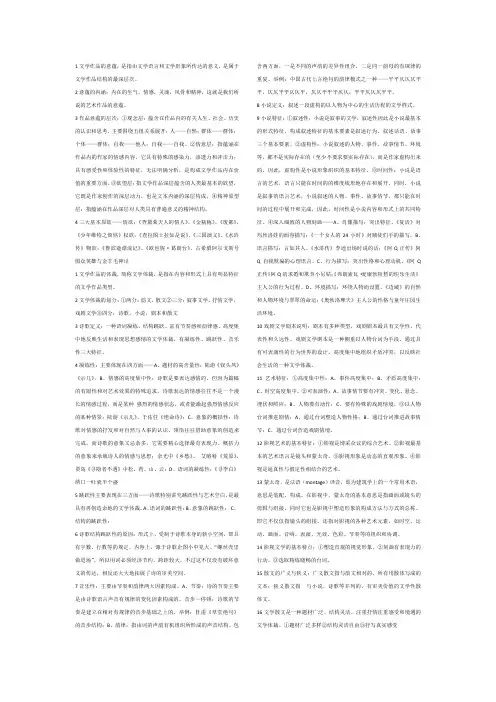

1文学作品的意蕴,是指由文学语言和文学形象所传达的意义,是属于文学作品结构的最深层次。

2意蕴的内涵:内在的生气,情感,灵魂,风骨和精神,这就是我们所说的艺术作品的意蕴。

3作品意蕴的层次:①观念层:蕴含在作品内的有关人生、社会、历史的认识和思考,主要围绕五组关系展开:人——自然;群体——群体;个体——群体;自我——他人;自我——自我。

②情意层:指蕴涵在作品内的作家的情感内容,它具有特殊的感染力,渗透力和冲击力;具有感受性和体验性的特征,无法明确分析,是构成文学作品内在价值的重要方面。

③欲望层:指文学作品深层蕴含的人类最基本的欲望,它既是作家创作的深层动力,也是文本内涵的深层构成。

④精神原型层:指蕴涵在作品深层对人类具有普遍意义的精神结构。

4三大基本原欲——情欲:《查黛莱夫人的情人》、《金瓶梅》、《废都》、《少年维特之烦恼》权欲:《查拉图士拉如是说》、《三国演义》、《水浒传》物欲:《鲁滨逊漂流记》、《欧也妮·葛朗台》、古希腊阿尔戈斯号船众英雄与金羊毛神话1文学作品的体裁,简称文学体裁,是指在内容和形式上具有明显特征的文学作品类型。

2文学体裁的划分:①两分:韵文,散文②三分:叙事文学,抒情文学,戏剧文学③四分:诗歌,小说,剧本和散文3诗歌定义:一种语词凝练、结构跳跃、富有节奏感和韵律感、高度集中地反映生活和表现思想感情的文学体裁。

有凝练性、跳跃性、音乐性三大特征。

4凝练性:主要体现在四方面——A、题材的高含量性:陆游《钗头凤》《示儿》,B、情感的高度集中性:诗歌是要表达感情的,但因为篇幅的有限性和对艺术效果的特殊追求,诗歌表达的情感往往不是一个漫长的情感过程,而是某种强烈的情感状态,或者能激起强烈情感反应的某种情景;陆游《示儿》、于佑任《绝命诗》;C、意象的概括性:诗歌对情感的抒发和对自然与人事的认识、领悟往往借助意象的创造来完成,而诗歌的意象又忌杂多,它需要精心选择最有表现力、概括力的意象来承载诗人的情感与思想;余光中《乡愁》、艾略特《荒原》,贾岛《寻隐者不遇》中松、药、山、云;D、语词的凝练性:《寻李白》绣口一吐就半个盛5跳跃性主要表现在三方面——诗歌特别讲究跳跃性与艺术空白,是最具有再创造余地的文学体裁。

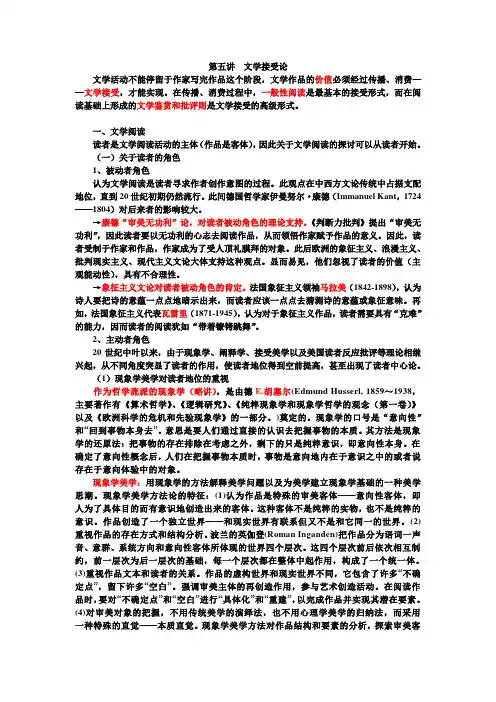

第五讲文学接受论文学活动不能停留于作家写完作品这个阶段,文学作品的价值必须经过传播、消费——文学接受,才能实现。

在传播、消费过程中,一般性阅读是最基本的接受形式,而在阅读基础上形成的文学鉴赏和批评则是文学接受的高级形式。

一、文学阅读读者是文学阅读活动的主体(作品是客体),因此关于文学阅读的探讨可以从读者开始。

(一)关于读者的角色1、被动者角色认为文学阅读是读者寻求作者创作意图的过程。

此观点在中西方文论传统中占据支配地位,直到20世纪初期仍然流行。

此间德国哲学家伊曼努尔·康德(Immanuel Kant,1724——1804)对后来者的影响较大。

→康德“审美无功利”论,对读者被动角色的理论支持。

《判断力批判》提出“审美无功利”,因此读者要以无功利的心志去阅读作品,从而领悟作家赋予作品的意义。

因此,读者受制于作家和作品,作家成为了受人顶礼膜拜的对象。

此后欧洲的象征主义、浪漫主义、批判现实主义、现代主义文论大体支持这种观点。

显而易见,他们忽视了读者的价值(主观能动性),具有不合理性。

→象征主义文论对读者被动角色的肯定。

法国象征主义领袖马拉美(1842-1898),认为诗人要把诗的意蕴一点点地暗示出来,而读者应该一点点去猜测诗的意蕴或象征意味。

再如,法国象征主义代表瓦雷里(1871-1945),认为对于象征主义作品,读者需要具有“克难”的能力,因而读者的阅读犹如“带着镣铐跳舞”。

2、主动者角色20世纪中叶以来,由于现象学、阐释学、接受美学以及美国读者反应批评等理论相继兴起,从不同角度突显了读者的作用,使读者地位得到空前提高,甚至出现了读者中心论。

(1)现象学美学对读者地位的重视作为哲学流派的现象学(略讲),是由德E.胡塞尔(Edmund Husserl, 1859~1938,主要著作有《算术哲学》、《逻辑研究》、《纯粹现象学和现象学哲学的观念(第一卷)》以及《欧洲科学的危机和先验现象学》的一部分。

[文学的定义(狭义)]文学是作家借助于虚构和想象,用语言塑造的艺术形象来表现他对人生的审美感受和理解的一种艺术样式。

[文学接受]文学作品具有潜在的审美意义,但不能自己释放出来,作品的审美意义有待于读者的阅读。

文学接受就是要使文学文本的潜在的审美意义得以实现。

只有通过文学接受,文学作品的价值才能得以实现。

文学接受是文学文本的意义得以衍生的惟一环节。

[文学批评]有广义和狭义两种。

广义的文学批评泛指对文本的一切阐释,从新书的评介到系统的理论研究都包含在其中。

狭义的文学批评是一种在鉴赏的基础上,运用某种理论对文学文本及其相关的文学现象进行分析、研究和评价的阐释活动。

[文学欣赏]是一种积极接受。

文学欣赏的积极性表现在,要求接受者在接受过程中注重感受、体验,要有与自身经验相关的感受、体认和想象。

读者为满足审美需要,在理解文学作品的基础上,通过想象、联想、情感、思维、再创造等心理活动,以构成审美意象,实现对作品的理解并获得美感愉悦的精神活动。

[召唤结构]当代德国美学家伊瑟尔首先提出的一个接受美学的概念。

文学文本所使用的语言是表现性或描写性的,于是形成了非文学文本所没有的不确定性与空白。

正是这种不确定性和空白,形成了文学文本所特有的结构特征,这就是“召唤结构”。

不确定性和空白的存在,使文学文本具有了召唤和推动读者参与文学创造、开拓想象空间的可能。

[期待视野]接受美学中的重要概念,姚斯将其称为接受理论的“方法论顶梁柱”,是指文学接受者事先拥有并作为标准或框架而带入接受活动的全部经验和知识积累,包括接受者从已读过的文学作品中获得的经验、知识,对不同文学形式和技巧的了解以及接受者的生活经历、文化水平、欣赏趣味等,它相当于心理学家皮亚杰发生认识论中的先在的“图式”。

[共鸣]通常包括两种含义:一是指在阅读文学作品时,指由于读者的思想情感,或经历遭际,与作家表达的作品中人物所具有的相通或相似,从而受到深刻打动,形成的一种强烈的心理感应状态;二是指不同的读者,包括不同时代、阶级和民族的读者,在阅读同一作品时,可能产生大致相同或相近的情绪激动和审美趣味趋同现象。

怎样理解文学接受是一种审美体验、审美认识、审美

交流以及审美诠释活动?

理解文学接受作为一种审美体验、审美认识、审美交流和审美诠释活动,可以从以下几个方面来思考:

1.审美体验:文学接受是一种审美体验,即通过阅读和感受

文学作品,在感官和情感上产生愉悦、启发或共鸣的体验。

这种体验涉及到作品的美感、艺术形式、情感表达以及语

言的韵律和意象等方面。

2.审美认识:文学接受也是一种审美认识的过程,即通过文

学作品的阅读和理解,获得对美学价值、艺术表现以及文

学手法和写作技巧的认知和理解。

它涉及到对作品的主题、结构、语言魅力和意义的分析与把握。

3.审美交流:文学接受是一种审美交流的活动,读者通过阅

读和欣赏作品,与作品进行对话和互动。

这种交流可以是

内心的私人体验,也可以是与他人分享和讨论的社会活动,从中获得与其他读者的情感共鸣和认同。

4.审美诠释:文学接受还涉及到一种审美诠释的过程,即对

作品的解读、诠释和赋予意义的活动。

读者通过自己的经

验、知识和背景对作品进行解读,并赋予作品个人的主观

理解和意义,从而与作品建立更深入的联系。

综上所述,理解文学接受作为一种审美体验、审美认识、审美交流和审美诠释活动,意味着将阅读文学作品视为一种艺术体

验,通过感官、情感和思想的交流与作品发生互动。

在这个过程中,读者通过审美认识和诠释,与作品以及其他读者共同构建审美经验和文学意义。

它不仅是个体的审美体验,也是与他人的情感共鸣、思想交流和文化交流的过程。