4我国东西部差异

- 格式:pptx

- 大小:142.23 KB

- 文档页数:3

中国东西部经济发展的差异及成因摘要:中国地域辽阔,人口众多,在自然地理和历史人文等多种因素的综合作用下,区域差异和发展不平衡客观存在,其中尤以东西之间的大地带性差异最为突出。

近年来,中国西部不发达省区与东部沿海省市打的经济发展差距相当突出,这引起了社会各界的广泛关注。

本文旨在综合运用多学科的知识和方法,对中国东西部之间的经济联系、社会发展程度差异及其成因,从自然地理和历史人文等方面,作具体深入的考察研究,以期从几个的角度,揭示东西部发展不平衡的多重因素。

本文研究的重点,一是自然地理条件与东西部发展的关系,二是社会环境与东西部发展的关系。

关键词:中国东西部经济发展差异成因我国东部地区和西部地区经济发展差距过大,制约了国民经济整体的健康发展,同时也带来一系列的政治、社会问题中国的东西部经济差距问题是当前社会关注的热点之一。

伴随着我国前所未有的高速经济增长的同时东西部经济差距也不断扩大,东西部经济差距加大制约了国民经济整体的健康发展。

下面就中国东西部经济发展差异及成因进行探讨。

一、中国东西部差异比较现状特点东部地区主要由平原及低矮的丘陵组成,包括北京、天津、上海、山东、辽宁、江苏、浙江、福建、海南、广东、河北,土地肥沃,温度适宜,雨量充沛,适合多种农作物生长产量也高,被誉为“鱼米之乡”;西部地区大都是高山高原,崇山峻岭巍然矗立,沙漠戈壁面积大,对外部的联系交往十分艰难,一些地区几乎处于同外界隔绝的状态。

包括甘肃、广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、山西、四川、西藏、新疆、云南、重庆。

直到现在,交通不便,相互阻隔,仍是西部地区经济发展的重大障碍。

青藏高原极其严寒,西北地区极其干旱,黄土高原极其贫瘠,云贵高原极其险峻,对经济发展非常不利。

从我国来说,区域差距一直存在着,即使在改革开放之前实行“均衡发展战略”时期也不例外。

新中国建立以来,东部沿海地区一直是我国经济发展水平最高的地区,而西部地区经济发展水平一直位居最末。

东西部差距与区域发展政策引言中国是一个拥有广大土地和人口资源的国家,区域发展的差异是一个长期存在的问题。

东西部差距作为一个复杂而敏感的话题,一直备受关注。

本文将探讨东西部差距的原因、现状以及相应的区域发展政策措施。

一、东西部差距的原因1.地理位置因素:中国地域广阔,东部沿海地区交通便利,经济发达;而西部地区地形复杂,交通相对不便,给经济发展带来困难。

2.资源禀赋差异:东部地区拥有较多的自然资源和人力资源,如丰富的矿产资源和人口集中的城市,而西部地区则相对资源匮乏。

3.政策导向不同:早期的改革开放政策中,东部地区作为开放的前沿窗口,获得了更多的政策支持,导致东部地区经济迅速发展,而西部地区则相对滞后。

二、东西部差距的现状1.经济发展水平差异:东部地区的GDP总量和人均收入远高于西部地区。

2.城乡发展差异:东部城市的基础设施、公共服务等较为完善,而西部地区的农村地区存在基础设施滞后、教育医疗资源不足等问题。

3.技术创新能力差异:东部地区的科技创新水平较高,而西部地区则存在技术创新能力相对薄弱的问题。

三、区域发展政策措施1. 东部地区政策调整•由经济增长为主转向以创新驱动发展,提升技术创新能力。

•优化产业结构,推动高端制造业和服务业发展。

•提高生态环境保护意识和应对气候变化的能力,推动绿色发展。

•加强教育和人才培养,提高人力资源质量。

2. 西部地区政策支持•实施西部大开发战略,通过加大基础设施投资,加强交通、能源等基础设施建设。

•发展西部地区特色产业,推动农业、旅游、文化、矿业等产业发展。

•支持西部地区加强科技创新,吸引知名高校和研究机构进驻。

•提高西部地区农村教育和基层医疗条件,改善农民生活水平。

3. 促进东西部协调发展•实施产业转移政策,鼓励东部地区企业到西部地区投资兴业,带动西部地区经济发展。

•加强区域合作与交流,促进东部和西部地区的交流与合作。

•提供税收优惠政策,吸引更多投资进入西部地区。

•建立东西部经济协同发展的政策框架,推动资源要素的优化配置。

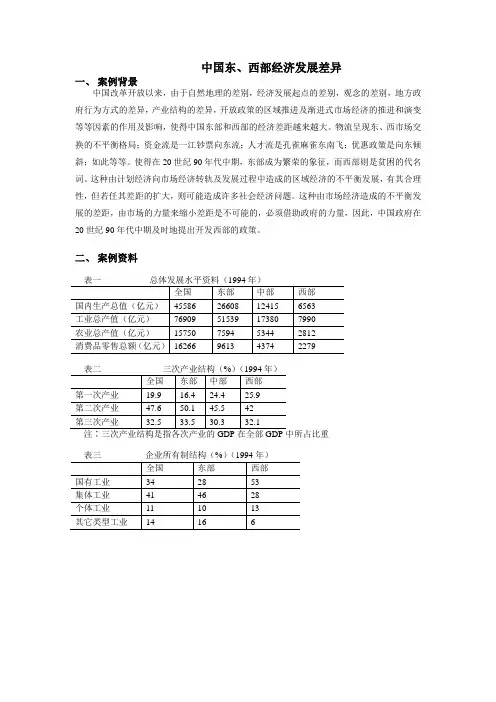

中国东、西部经济发展差异一、案例背景中国改革开放以来,由于自然地理的差别,经济发展起点的差别,观念的差别,地方政府行为方式的差异,产业结构的差异,开放政策的区域推进及渐进式市场经济的推进和演变等等因素的作用及影响,使得中国东部和西部的经济差距越来越大。

物流呈现东、西市场交换的不平衡格局;资金流是一江钞票向东流;人才流是孔雀麻雀东南飞;优惠政策是向东倾斜;如此等等。

使得在20世纪90年代中期,东部成为繁荣的象征,而西部则是贫困的代名词。

这种由计划经济向市场经济转轨及发展过程中造成的区域经济的不平衡发展,有其合理性,但若任其差距的扩大,则可能造成许多社会经济问题。

这种由市场经济造成的不平衡发展的差距,由市场的力量来缩小差距是不可能的,必须借助政府的力量,因此,中国政府在20世纪90年代中期及时地提出开发西部的政策。

二、案例资料50万人以上(包括100万人以上的特大城市)。

度、有路面公路密度和内河航运密度之和)。

离主要海港的平均距离是以各省的中心城市(省会及自治区首府)至最近的主要港口之间的最短铁路距离。

资料来源∶中国社科院工业经济所的《中国工业发展报告》。

以上表中的资料除表下有注明来源的之外,均来源于《中国统计年鉴》三、案例目的选编该案例的目的其一是理解党中央提出“西部大开发”的必要性和及时性;其二是能充分利用二手资料(如统计年鉴、报刊资料、网上资料)进行统计分析;其三是利用统计学中的分组法、指标分析法、对比分析法等知识进行统计分析。

四、案例涉及的知识点统计分组法、统计指标的计算与分析、对比分析法五、案例问题1、利用上面的截面数据,计算相应的统计指标来分析东、西部经济发展的差距;2、为什么说党中央提出“西部大开发”的方针是必要的和及时的;3、搜集相应的资料,提出“西部大开发”的思路;4、搜集相应的资料,对东、西部差距进行动态分析;5、搜集近期(2000年以后)的资料,比较“西部大开发”的效果,并提出今后的思路及措施建议。

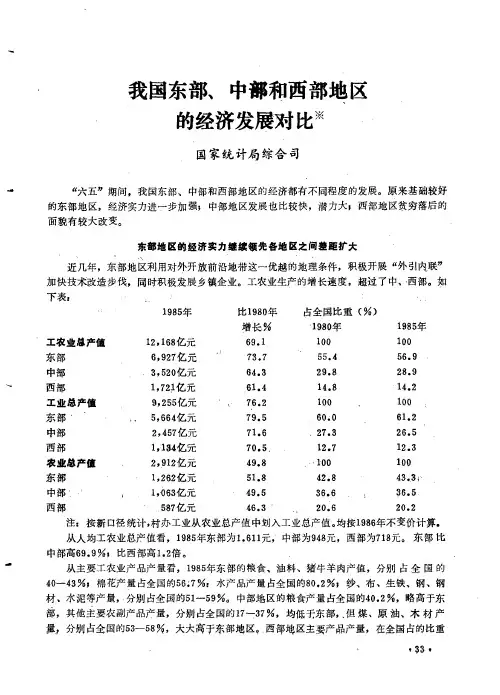

东西部区域经济差异的原因1.“资源的诅咒”效应,即资源丰裕的西部地区的经济增长速度慢于资源贫乏的东部地区的经济增长速度。

原因在于:(1)西部自然资源转化为经济成果的能力低于东部。

虽然西部地区自然资源相对丰富,但是由于交通和技术的限制,开采成本高。

加之西部地区开采方式粗放,资源利用效益低,自然资源优势难以迅速转化成经济优势。

(2)在传统的计划体制下,扭曲的要素和产品价格体系使西部地区的资源优势与价格优势相背离,资源利益的大量流失,使西部地区在工业化初期无法依靠自然资源的比较优势发展起来。

(3)地方与中央在资源价值分配中处于不利地位;(4)西部地区“竭泽而渔”式的开采;(5)产业分工及产业布局。

西部过分依赖原材料的初级产品加工业,在东西部产业分工和价值链中处于低端水平。

2.文化传统与人脉资源从文化传统因素看,东南沿海地区是儒学文化和各具地方特色的齐鲁文化、吴越文化、岭南文化等地域文化的发源地,也是我国国际贸易和近代工业的发祥地,居民较早地形成了商品经济观念,西方资本主义思潮的影响也先于其他地区,因此市场意识、开放意识、经商和办实业的意识较强。

教育事业较为发达,文化素质和人均受教育程度高,当禁锢在他们身上的传统体制和政策被摆脱之后,他们个体的能量得以充分发挥,并又本能地走向国内外商贸市场。

而广泛分布在东南亚、欧美等国华人、华侨(原籍大多在东南沿海)以及由此形成的“人脉”关系,加速了东部地区的改革开放和经济社会发展的进程。

而西部地区由于交通不便、信息闭塞,自然经济和半自然经济的存在,导致了人们因循守旧、墨守成规的观念、意识。

即使在时代背景发生变化以后,惧怕风险、懒惰、等级观念、官本位意识、唯意志论等自然经济观念和传统计划经济思想依然存在,并形成一种群体性的思维和行为定势,制约着西部地区的思想解放,增加了西部制度创新的难度。

3.固定资产投资结构分析表明,非国有经济的发展和外来投资是推动东部经济快速增长的重要动力,而西部长期依靠国有经济支撑经济发展,计划经济体制形成的国有经济的弊端是东西部经济差距在市场经济条件下持续扩大的重要原因。

南矮北高:就人口的生物学特征而言,我国南方人矮,北方人高。

据统计,我国东北、华北地区的男子平均身高为米,云贵川地区则是米。

从南北方的气温差异来讲,由于南方气候炎热,人体的新陈代谢速度较快,生殖器官发育快,成熟早,生命周期短,因而身材大多不高。

而北方由于气候寒冷,影响了体内酶的活性,新陈代谢慢,生命周期长;再加上北方冬季漫长而寒冷,人们的户外活动少,体内营养物质积累多,因而长得“人高马大”些。

南轻北重:由于受到资源和区位等因素的影响,我国的工业布局有南轻北重的地域特征,即我国北方以重工业为主,南方轻工业相对比较发达。

造成这一现象的原因主要是:我国北方煤炭、石油、铁矿石等矿产资源丰富,因而逐渐形成以采矿、冶金、机械制造等重工业为主的工业结构。

而东南沿海地区资源贫乏,但是交通便捷,资金技术力量雄厚,所以便扬长避短,发展原料、燃料消耗少的工业类型,因而轻工业相对比较发达。

南经北政:从总体上看,我国北方军事、政治活动活跃,南方经济、文化发达。

北方历来是我国的政治中心,秦、汉、唐定都长安(今西安),元、明、清定都北京,新中国成立后,北京又是中华人民共和国的首都,这更确定了北方在全国的政治地位。

到了近现代,由于西方的科学文化首先从我国东南沿海传入,促进了南方经济的飞跃发展,使得南方在经济文化上的优势不断加强。

因而“北方出当官的,南方出经商的”,这两句话较好地反映了南北方不同的政治、经济心态。

南繁北齐:我国语言的地理差异表现为南繁北齐,即南方语言繁杂,北方语言比较单一。

我国北方广大地区都属北方方言区,从哈尔滨到昆明直线距离 3000多千米,两地语言虽有区别,但通话、交流并没有太大障碍。

而南方即使在同一方言区内,如闽方言区内,还分福州话、厦门话、莆田话、闽西话等,彼此差异极大,甚至听不懂。

这些语言的形成与地理环境是有一定关系的。

一则我国北方多地势平坦的高原和平原,交通联系方便,老百姓交往、交流的机会多,彼此融合,因而语言差异不大。

以地域分异理论为基础,简要分析我国东西部之间差异的影响因素自然条件方面,主要有下列四方面:(1)气候——东部地区地处沿海,气候温和,降雨量充沛,土地肥沃;西部干旱少雨、环境恶劣。

我国大部分地区的气候反映纬度地带性与经度地带性的综合影响。

季风是我国东部地区最主要的气候现象。

在季风影响下,降水量从东南向西北递减。

西北内陆干旱少雨。

(2)地貌——东部多平原,经济发展腹地大;西部多山地高原。

我国地貌西高东低,形成三大阶梯。

源于西部高原的河流,在东部形成冲积扇、冲积平原和三角洲,加剧了东西环境差异。

(3)海岸线——东部濒临沿海,海运方便;西部交通不便,产品运输成本增加。

东部面向大海,有海运之利,为发展开放型经济提供了重要条件。

(4)矿产资源——东部矿产开发条件好,临近消费地;西部资源丰富但远离消费地,运输成本高,产品附加值小。

我国煤、石油,铁等重要矿产资源北部比较丰富,在一定程度上弥补了北方由纬度地带性引起的劣势,加重了经度地带性的影响。

社会条件方面,有下列四点差异:(1)自唐以来,我国文化中心、经济中心和政治中心逐渐东移,东部经济发展优于西部。

文化中心和经济中心迁到太湖流域,政治中心在北京居多。

南北大运河把文化中心、经济中心和政治中心联系起来。

东部地区有较深厚的文化基础,有较活跃的商品经济传统。

(2)近代沿海通商,给东部近代资本主义经济发展打下雄厚基础。

五口通商(1843年,开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸)以来,西方先进的科学技术首先传到沿海一带,资本主义工商业首先在沿海地区兴起。

内地文化技术相对落后,商品经济发展迟缓。

1978年我国实行改革开放,开放的前哨在沿海。

五个经济特区,十四个沿海开放城市,五个沿海开放区都在东部。

(3)东南沿海华侨、海外华人、港澳台亲属较多,在改革开放中使东部占有先机。

他们为故乡带来丰富的信息、宝贵的资金和技术,传入先进的管理经营经验,促进故乡社会和经济繁荣。

(4)西部少数民族较多,地域阻隔封闭,经济、文化基础差,社会经济相对落后。

我国东中西部地区区域经济发展差异实证分析何燕子;王欢芳;刘嘉雯【摘要】近年来,随着经济的纵深发展,我国东中西部的差异化程度逐渐明显.选用经济总量加权系数的方法来测量区域经济发展能力,并根据经济区位熵公式和相关区域的经济数据,来度量我国区域经济差异,非常有意义.研究发现,进入21世纪后,我国各区域经济发展的差距开始逐渐扩大,且经济区的集中程度也从原有的发达区、发展区和落后区逐渐集中在发达区和落后区之间,加剧了我国区域经济的两极化趋势.政府可以通过加强对中西部地区的资金、人力资本投入、技术和政策支持,以缩小我国各区域内经济差异,减少贫富差距,实现共同富裕的目标.【期刊名称】《南昌航空大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2016(018)003【总页数】8页(P48-54,112)【关键词】东中西部;经济发展差异;经济增长;实证【作者】何燕子;王欢芳;刘嘉雯【作者单位】湖南工业大学,湖南株洲412007;湖南工业大学,湖南株洲412007;湖南工业大学,湖南株洲412007【正文语种】中文【中图分类】F124伴随着我国改革开放,一系列以促进经济发展为目的的经济政策得以推行,这不仅使我国的国民经济在总体上有了飞速发展,而且也使国内东中西部各个区域的经济实力得到了大幅提高。

但随着经济发展的深度推进,隐藏的问题也逐渐显现,即各区域之间的经济发展差异化程度越来越趋于不平衡的状态,且有进一步扩大的趋势。

例如在国内生产总值这一指标上,最高省份与最低省份之间的差距达到了10倍之高,其中,东、西部地区的指标差距就达2.5倍。

特别是在进入21世纪后,这一差距又有了显著性的扩大。

虽说在一定程度上,地区间的经济差异会有利于全国经济的发展,但是一旦该差异超出适度范围后,必然会影响经济的健康持续发展,还会由此引发一系列的社会、政治、宗教等问题[1]。

近年来,我国各区域经济发展的差距开始逐渐扩大,且经济区的集中程度也从原有的发达区、发展区和落后区逐渐集中在发达区和落后区之间,加剧了我国区域经济的两极化趋势。

我国东、中、西部区域金融发展差异与对策作者:安媛媛来源:《新经济》 2016年第12期安媛媛摘要:我国的区域经济发展差异问题已经成为制约我国经济发展的重要因素,从国家战略层面来讲,我们先后实行了西部大开发战略、中部崛起战略、振兴东北老工业基地战略,目的就是要缩小这种区域发展差异。

区域金融发展差异是区域经济发展差异的一个体现面。

而且,金融对于经济发展有重要的支持作用。

所以,如何协调区域金融发展,缩小东、中、西部区域金融发展差距对于改变我国区域经济发展不平衡的现状有重要意义。

关键词:东、中、西部区域金融发展在计划经济时期,我国实行的是“大一统”的金融体系,金融资源按行政区划均衡分布,不存在区域金融发展差异。

随着改革开放开始,国家由计划经济体制向市场经济体制转型,打破了原先经济、金融发展的均衡状态,伴随着东部经济的快速发展金融资源也更多的在东部积聚,逐渐与中、西部地区拉大了差距。

这些年,我国的区域经济发展差异问题已经成为制约我国经济发展的重要因素,从国家战略层面来讲,我们先后实行了西部大开发战略、中部崛起战略、振兴东北老工业基地战略,目的就是要缩小这种区域发展差异。

区域金融发展差异是区域经济发展差异的一个体现面。

而且,金融对于经济发展有重要的支持作用。

所以,如何协调区域金融发展,缩小东、中、西部区域金融发展差距对于改变我国区域经济发展不平衡的现状有重要意义。

一、造成我国东、中、西部区域金融发展差异的原因分析(一)经济基础不平衡我国地域辽阔,从古至今,区域间的文化、政治、经济等方面的差异性就非常明显。

经济基础是金融发展的客观基础,区域经济基础的不同直接影响着区域金融的发展。

相较历史上一直富庶的东部地区,中部尤其是西部地区经济基础薄弱的发展劣势非常明显。

(二)自然禀赋差异东部地区在对外开放中具有得天独厚的区位优势,交通便利,资源,气候条件都不错。

在国家政策引导下,对内吸引大量金融资源、人力资源聚集;对外,发展贸易,吸引外商投资。

产业经济中国市场2021年第14期(总第1077期)东西部地区交通运输业发展差异及原因分析薛前平(长安大学经济与管理学院,陕西西安710064)[摘要]交通运输业是社会经济活动赖以进行且必不可少的支撑,是促进社会经济发展的重要抓手。

长期以来,我国 东西部地区交通运输业发展存在着巨大差距,这严重阻碍了我国经济的发展。

文章从运输生产总值、客运量及货运量等方面 分析发展差异,并运用灰色关联度分析法分析影响东西部地区交通运输业发展差异的因素。

研究表明:影响东西部地区交通 运输业发展差异的因素为入境游客数、居民消费水平、地区生产总值。

[关键词]东西部地区;交通运输发展差异;运输生产总值;灰色关联度理论[DOI]10.13939/ki.zgsc.2021. 14.0581引言交 兴国之要,强国 。

交 业 会经济发展的基础,#、战略性、服务性的产业属性。

改革 以来,无数交通人的 努力,科学技术的 步和交通政策的 ,我国的交 业得到了蓬勃发展。

当交业总 “总平稳、稳中向好”的。

同时,我国东西部地区的交 业由于济发展差异、环境差异等众多因 ,发展差来越大。

西部 发战略虽然 积极作用,但对于交 业以及经济的持续发展并没 著的改善作用[1]。

东部地区由于 、经济 和交通政策等方面的而占 ,相较来看,西部地区资源匮乏、多样、政策倾斜力度小。

缩小交 业区域发展 ,使适度超 济发展水平,是交 业发展的重要方向。

国内外学者对东西部地区交 发展差异及 因素也在进行 。

其中,[2]将 学和经济学相,研究了东西部地区交 发展差异及 因素。

白霞,[%]从交通总量、道 级、综交通保障能方面分析东西部地区交 发展差异。

张扬[4]为的差异、经济发展水平的差异、政策的导向 三 个方面 发展的差异。

J思途,张 ,韦文;人[5]会济、交 产 及交 生产要素建立交 业发展分析指标 ,标异的分析中国交 业发展区域分 异化的动态特征。

国内学 多认为经济发展水平、因东西部地区交 发展差异,但些因素对何 分析。