青蒿素类抗疟药的研制

- 格式:pdf

- 大小:945.46 KB

- 文档页数:8

新一代青蒿素复方─Artequick24小时疗程治疗疟疾Artequick,新一代青蒿素哌喹复方,是一个理想的抗疟药,特别是对抗药性恶性疟具有良好的效果。

优秀的抗疟药应符合5条标准:速效高效无抗性低毒短疗程阻断传播速效Artequick在中国、越南、泰国、柬埔寨、印度尼西亚和科摩罗等地进行治疗疟疾的临床试验结果,显示Artequick能迅速控制临床症状,退热时间和原虫清除时间分别为16-30小时和36-60小时。

Artequick在服药2小时后即可阻止疟原虫发育,24小时内杀灭疟原虫达95%以上。

因此能非常有效地减少重症疟疾的发生,从而降低疟疾病死率。

高效无抗性在多重抗药性恶性疟疾流行区,Artequick具有很高的疗效,追踪观察28天,治愈率高达97%。

在治疗间日疟方面,通过2个月的观察,近期复发率为2%。

青蒿素与哌喹配伍,延缓了恶性疟原虫抗药性的产生。

低毒临床试验报道的副作用发生率方面,Artequick低于其他同类ACT复方。

头晕、恶心、呕吐、腹痛或腹泻的发生率低于3%且是自限性的,血液学、生物化学和心电图检查均未发现实验室异常结果的报道。

短疗程2天疗程仅需2次服药,首剂服药2片,24小时后再服2片。

阻断传播全球疟疾流行是对人类健康最严峻的挑战,特别是在非洲。

尽管一些病人的经济能力能买得起有效的抗疟药,但疟疾病的区域性传播仍然对群体危害甚大。

在这些国家和群体需要提出新的抗疟政策来改变这种局面。

Artequick的发明者李国桥教授现在疟疾流行国家如柬埔寨、科摩罗积极从事并推广新的抗疟政策-快速灭源灭疟法,快速灭源灭疟试点项目在这些国家取得了成功。

科摩罗莫埃利岛自从采用快速灭源灭疟法四个月后,人群的疟原虫带虫率下降幅度达98%,蚊媒的疟原虫阳性率下降至0。

项目启动之后,该岛的疟疾致死率迅速下降为0。

片剂铝塑包装每盒4片。

用法和用量不同年龄组用量(片)见下表:年龄0 小时24小时≥ 16岁 2 片 2 片11-15岁1½ 片1½ 片7-10岁 1 片 1 片4-6岁3/4 片3/4 片2-3岁1/2 片1/2 片注意事项动物试验表明,青蒿素具有胚胎毒性。

新一代来自中药的抗疟药物——青蒿素南方医科大学中药学麦少瑜青蒿素是我国药学工作者在1971年从菊科植物黄花蒿叶中提取分离得到的一种具有过氧桥结构的倍半萜内酯类化合物,它是我国在世界上首次研制成功的一种抗疟新药。

从中国传统药物这一宝库中研发成功,促进了和正在促进着中药和中药化学研究的发展。

1、中医药文献与中药青蒿的小插曲屠呦呦在公元340年间东晋葛洪的《肘后备急方》中发现了对青蒿治疗方法的描述:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。

”为何古人将青蒿“绞取汁”,而不用传统的水煎熬煮中药之法呢?屠呦呦意识到可能是煮沸和高温提取破坏了青蒿中的活性成份,于是她改变了原来的提取方法,以低沸点溶剂乙醚来提取其有效成份,并去除了没有抗疟活性且有毒副作用的酸性部分,保留了抗疟活性强、安全可靠的中性部分,在明显提高青蒿防治疟疾效果的同时,也大幅降低了其毒性。

1971年提取的编号为191的青蒿萃取液,在治疗被P.berghei疟原虫感染的小鼠和被P.cynomolgi疟原虫感染的猴子时,有效率达到了100%。

这一发现是青蒿中有效成份青蒿素发现过程中的一个重大突破。

在青蒿素发现历史上有一个小插曲。

1979年青蒿素的结构公开报道后,当年从Artemisia annua L.(黄花蒿)中分离出青蒿乙素的南斯拉夫化学家曾一再声称,他们当时除青蒿乙素外也已分离得到了青蒿素,只是因没有确切地定下结构才未正式报道。

对此他们很遗憾,错失了这一重大发现。

其实,他们从贝尔格莱德地区所采集的黄花蒿中青蒿素含量很低,分离的难度较高;更重要的他们是从事纯天然产物方面的分离与结构分析,即便发现了青蒿素,也不可能知道它是新一代的抗疟活性化合物。

这充分体现了中医药在现代个研究方面的重要性和指导性。

2、青蒿素抗疟作用青蒿素对疟原虫敏感株和抗药株有很高的杀灭活性,半数抑制所需的浓度(Ic 加)仅为1~10nmoL/L;对鼠疟抗氯喹虫株模型上,90%抑制剂量(SD粥)为6rag /kg,杀灭疟原虫的速度快于氯喹;在临床试验中,病人平均退烧时间和疟原虫平均清除时间均小于48小时,而且对于抗药性恶性疟病人也显示良好的疗效。

青蒿素是谁发明的

青蒿素的发明者是屠呦呦。

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素。

1972年成功提取到了一种分子式为C15H22O5的无色结晶体,命名为青蒿素。

青蒿素介绍

青蒿素是一种有机化合物,分子式为C15H22O5,相对分子质量282.34。

青蒿素是治疗疟疾耐药性效果最好的药物,以青蒿素类药物为主的联合疗法,也是当下治疗疟疾的最有效最重要手段。

但是近年来随着研究的深入,青蒿素其它作用也越来越多被发现和应用研究,如抗肿瘤、治疗肺动脉高压、抗糖尿病、胚胎毒性、抗真菌、免疫调节、抗病毒、抗炎、抗肺纤维化、抗菌、心血管作用等多种药理作用。

【化学史话】屠呦呦与青蒿素的发现屠呦呦(1930—),我国女药学家。

中国中医科学院终身研究员兼首席研究员。

1930年12月30日生于浙江省宁波市,是家里5个孩子中惟一的女孩。

“呦呦鹿鸣,食野之苹(蒿)”,《诗经·小雅》的名句寄托了父母对她的美好期待。

因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法,2011年获被誉为诺贝尔奖“风向标”的美国临床医学拉斯克奖,2015年获诺贝尔生理医学奖。

2016年度国家最高科学技术奖获得者,同时也是首位获该奖的女性科学家。

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

她自幼耳闻目睹了中药治病的奇特疗效,这也促使了她后来去探索其中的奥秘。

1951年,屠呦呦考入北京大学医学院药学系,所选专业正是当时一般人不感兴趣的生药学,但她认为生药专业最接近历史悠久的中医药领域,符合自己的志趣和理想。

大学期间,她努力学习,成绩优良,对植物化学、本草学和植物分类学兴趣极大。

1955年,从院系调整之后的北京医学院(现北京大学医学部)毕业,被分配在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所工作。

1956年,全国掀起防治血吸虫病的高潮,在老师楼之岑先生的指导下,她对治疗晚期血吸虫病有效的中药半边莲进行了生药学研究。

后来,她又完成了品种较复杂的中药银柴胡的生药学研究。

这两项成果被相继收入《中药志》。

1959-1962年,屠呦呦参加卫生部全国第三期西医离职学习中医班,系统地学习了中医药知识,深入药材公司,向老药工学习中药鉴别及炮制技术,并参加北京市的炮制经验总结,从而对药材的品种真伪和质量以及炮制技术有了进一步的感性认识。

她还参加了卫生部下达的中药炮制研究工作,是《中药炮炙经验集成》一书的主要编著者之一。

20世纪60年代初,全球疟疾疫情难以控制。

当时正值越南战争时期,美国政府曾公布,1967~1970年,在越的美军因疟疾减员数十万人。

疟疾同样困扰着越军。

青蒿素类抗疟药的抗疟机制及耐药机制的研究新进展摘要】青蒿素及其衍生物是一类全新结构的抗疟药,因其抗疟作用迅速、高效、低毒且与大多数抗疟药无交叉抗性等特点而成为目前全球抗疟的主要药物。

近年来已有青蒿素类药物治疗失败的临床疟疾病例报道,最近的资料显示局部地区有青蒿抗性疟蔓延扩展的趋势,青蒿素类抗疟药抗疟机制及耐药机制的研究已然担负起延长青蒿素类药物使用寿命的重任。

本文章就近期有关青蒿素类药物抗疟机制及耐药机制的进展做一综述,以期为抗疟机制的进一步研究及新药研发做出讨论并寻找新的突破口。

【关键词】青蒿素抗疟药抗疟机制耐药青蒿素(Artemisinin)是20世纪70年代我国科技工作者从青蒿植物中分离并鉴定的一种含有过氧基团的倍半萜内酯,是继氯喹、乙氨嘧啶、伯胺喹后最热的抗疟特效药,尤其对脑型疟疾和抗氯喹疟疾具有速效和低毒的特点。

青蒿素类药物因其具有抗疟作用迅速、高效、低毒且与大多数抗疟药无交叉抗性等特点,逐渐在全球抗疟疾斗争中扮演主角,成为世界卫生组织推荐的抗疟药品。

近年已有青蒿素治疗失败的临床疟疾病例报道,最近的资料显示局部地区有青蒿抗性疟蔓延扩展的趋势,因此青蒿素类抗疟药抗疟机制及耐药机制的研究将担负起延长青蒿素类药物的使用寿命的重任。

本文就近期有关青蒿素类药物抗疟机制及耐药的相关研究进展做一综述,以期为抗疟机制下一步研究及新药研发做出讨论并寻找新的突破口。

1 青蒿素类药物抗疟机制早期观点认为青蒿素类化合物抗疟作用属于氧化性机制,分子中必须有过氧基团[1,2]。

迄今证实,自由基与青蒿素类药物抗疟活性之间的重要关系,亚铁血红素或其他的生物大分子络合的亚铁,在药物活化中起了关键作用[3-6]。

学者们通过对青蒿素结构中过氧桥的详细研究,将青蒿素的抗疟原理归纳为两个步骤:青蒿素的过氧桥在低价过渡态的金属离子介导下还原分解形成自由基,继而和疟蛋白结合。

1.1亚铁离子介导的过氧桥裂解1992年工作者首次提出亚铁离子介导的过氧桥裂解产生一对氧阴离子自由基,两者分别经过β裂解和1,5-H迁移重排为C4位的伯碳自由基和仲碳自由基,并进一步转化为不同的产物[7]。

屠呦呦的七大医学贡献屠呦呦是抗疟新药青蒿素的第一发明人。

她领导科研组继承发扬祖国医药学遗产,从系统整理历代医籍、本草入手,收集二千多种方药,归纳编篡成《抗疟方药集》,又从中选出200多方药,以现代科学组织筛选,持续改进提取方法,终于在1971年发现对鼠疟、猴疟均具有100%的抗疟作用的青蒿素。

经全国协作,验证病例达二千多,确证为“高效、速效、低毒”的抗疟新药,特别对抗氯喹恶性疟有特效。

其后,她继续深入研究,又首先发现双氢青蒿素,研制青蒿素类和吖啶类抗疟药组成的“复方双氢青蒿素”,扩展药效至免疫领域。

青蒿素的发现不但找到了一个抗疟新药,而且为寻找抗疟药开辟了一条新的途径,由此带动国际抗疟领域工作的新进展,也促使世界上很多国家对青蒿素展开进一步的研究,挽救了世界特别是发展中国家数百万人的生命。

她1978年出席全国科技大会获全国科技大会奖;1979年获国家发明奖;1982年出席全国技术奖励大会,领取发明奖章和证书。

双氢青蒿素成果1992年获中医药管理局科技进步一等奖;1992年度“全国十大科技成就奖”及1997年“新中国十大卫生成就”之一。

屠呦呦个人1984年被国家第一批授予“中青年有突出贡献专家”,1990年第一批享受政府特殊津贴;1992年由中国中医研究院授予最高荣誉奖和终身研究员称号;1994年被中央国家机关授予“十杰妇女”称号;1995年出席全国劳动模范和先进工作者表彰大会,由国务院授予“全国先进工作者”称号,同年以“中国政府代表团”代表的身份出席“第四届世界妇女大会”并再次出席全国科学技术大会。

2004年获泰国玛希顿皇家医学贡献奖(Prince Mahidol Award)。

2011年拉斯克-狄贝基临床医学研究奖(Lasker DeBakey Clinical Medical Research Award)。

一、抗疟新药青蒿素的第一发明人年代起,氯喹等原有抗疟药因疟原虫对此产生抗药性而失效。

青春奋斗的人物事例素材

1.屠呦呦:中国药学家,1930年出生于浙江宁波,1955年毕业于北京医学院药学

系。

她自1969年起从事青蒿素抗疟研究,在经历多次失败后,于1971年10月4日首次试验出青蒿素,最终研发出青蒿素类抗疟药,有效降低疟疾患者的死亡率,使全球数亿人受益。

屠呦呦因此获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,是首位获得该奖的中国科学家。

2.乔安山:雷锋的战友,辽宁省抚顺市人,1934年5月出生于辽阳县。

他跟随雷锋

走遍了鞍山、辽阳、营口、大连等地,是雷锋生前的亲密战友。

1962年8月,雷锋不幸因公殉职后,乔安山继续以雷锋生前好友的名义,走进学校、工厂、农村和部队,用他的亲身经历宣传雷锋事迹。

他还多次担任全国学雷锋先进代表和文艺会演代表,受到毛泽东、周恩来、刘少奇等党和国家领导人的接见。

3.焦裕禄:河南省兰考县的干部,1922年出生于山东省博山县一个贫苦农民家庭。

1946年1月加入中国共产党。

他在兰考担任县委书记时,正值该县遭受严重的内涝、风沙、盐碱三害,他坚持实事求是、群众路线的领导工作方法,同全县干部群众一起与自然灾害进行顽强斗争。

他身患肝癌,依旧忍着剧痛坚持工作,直到病逝。

青蒿素生物合成的研究状况青蒿素是我国科研人员从传统中医药黄花蒿中提取出来并自主研发的一种抗疟疾特效药[1]。

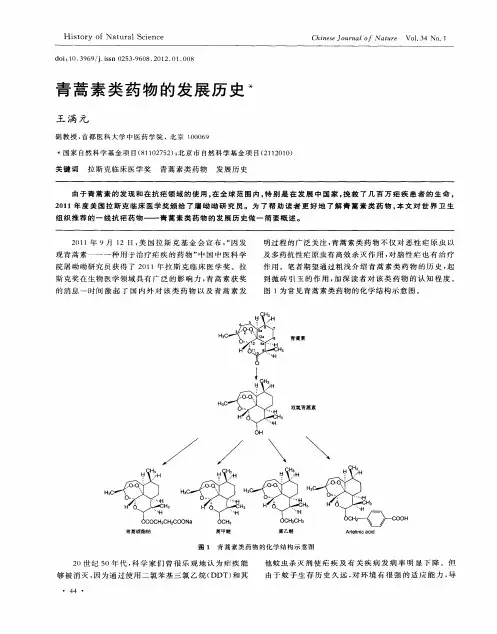

20世纪70年代,我国科技工作者从黄花蒿中分离提纯出一种抗疟活性单体——青蒿素,以后又确定了它的分子结构和构型。

1986年我国自主研发的蒿甲醚油针剂、青蒿琥酯钠盐的水针剂以及青蒿素栓剂等抗疟疾药作为一类新药在我国批准生产。

1995年蒿甲醚率先被收入国际药典,这是我国首次得到国际认可的自主研发新药。

目前,青蒿素系列抗疟药已有5种新药(青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚、双氢青蒿素、复方蒿甲醚)共9种剂型上市并在世界各国销售,每年挽救了数百万重症疟疾患者的生命。

除了独特的抗疟作用外,青蒿素系列药物还具有抗血吸虫、肺吸虫、红斑狼疮、皮炎以及免疫调节,抗流感等多种疗效[2]。

但是,目前国际抗疟药市场上青蒿素类药物只占有很少的份额,其原因主要在于青蒿素原料缺乏。

1植物提取现在,药用青蒿素基本来自植物黄花蒿的提取物。

多年来,野生黄花蒿资源分布零散,其中青蒿素含量非常低,仅为0.4%~1.0%,且产量和品质也不稳定,影响生产工艺和成本[3]。

人们在其近缘植物中至今尚未发现含有青蒿素的植物。

在已探明有利用价值的野生黄花蒿资源中,每年仅可提取青蒿素为10至20吨,远远不能满足市场每年近200吨的需求。

另外,由于作为原料的黄花蒿要求在花前收获,这将导致野生黄花蒿种子逐年减少,进而引发资源枯竭。

况且从黄花蒿叶和花蕾等部分中提取,但环节较多,费时又费力。

2化学全合成青蒿素是具有过氧基团的新型倍半萜内酯,其分子式为C15H22O5,相对分子质量为282.33[4]。

青蒿素虽已能人工合成,但由于合成难度大、成本高、毒性较大,未能投入工业化生产[5]。

3生物合成鉴于此,青蒿素生物合成的研究,对于有效提高青蒿素的生物产量、青蒿素生物工程应用和黄花蒿药用植物资源的可持续利用,均有较重要大的理论意义和应用价值。

3.1青蒿素前体化合物与青蒿素生物合成有关的中间体有十几种,其中最重要的是青蒿酸、青蒿素B、青蒿烯、二氢青蒿素等[6]。