喹啉与青蒿素类抗疟疾药物的分析

- 格式:ppt

- 大小:317.50 KB

- 文档页数:34

青蒿素类抗疟药的作用机制及耐药机制研究进展青蒿素作为重要的抗疟药物,因其抗疟作用效率高、速度快、毒性低并且与大部分其他类别的抗疟药无交叉抗性等优点,成为目前全球抗疟的主要药物,虽然在泰柬边境地区已出现了青蒿素耐药性,但就目前全球各地使用青蒿素及其衍生物为基础的联合疗法(ACT)疗效来看仍能达到90%以上,因此必须对刚刚出现的青蒿素耐药性现象迅速采取遏制行动。

本文主要通过描述青蒿素的抗疟机制,讨论其耐药性机制,以及对青蒿素的发展前景作一综述。

标签:青蒿素;抗疟药;作用机制;耐药性机制疟疾(Malaria)是经按蚊叮咬感染疟原虫(plasmodium,spp)所引起的虫媒传染病,不同的疟原虫可分别引起间日疟、三日疟、恶性疟及卵圆疟。

恶性疟原虫是东南亚和非洲流行疟疾的主要病原体,是造成患者死亡的主要杀手,本病主要表现为周期性规律发作,全身发冷、发热、多汗,长期多次发作后,可引起贫血和脾肿大等危害人体健康。

由于在热带及亚热带地区常年温热潮湿,一年四季都可以发病,并且容易流行,因此有效的防治疟疾十分重要,不仅可以保护人民身体健康和生命安全,还可以为全球根除疟疾奠定基础。

青蒿素(artemisinin)是我国科研人员1972年首次从一种菊科植物黄花蒿(Artemisia annua L.)叶中提取分离得到的有过氧基团的倍半萜内酯药物。

由于青蒿素结构特殊,具有抗疟作用效率高、速度快、毒性低并且与大部分其他类别的抗疟药无交叉抗性等优点,逐渐成为世界卫生组织推荐的新的抗疟疾药物,是抗疟药史上的又一重大突破,并且为抗疟药的研究与发展奠定了新的基础。

WHO 已经将青蒿素类药物的7 d疗程给药方案作为治疗恶性疟疾和体内敏感测定的标准方案[1-2]。

本文根据文献报道,对全球近年来有关于青蒿素类药物及其衍生物的抗疟作用的机制、耐药性的产生及该药的发展前景作一综述。

1 抗瘧作用的机制1.1 自由基的抗疟作用青蒿素类药物属于含有过氧桥的倍半萜内酯类新型抗疟药,对各种疟原虫有效。

第五章抗寄生虫药(Antiparasitic Drugs)抗寄生虫药(antiparasitic drugs)主要是指用于灭杀、驱除和预防寄生于宿主(人和动物)体内的各种寄生虫的药物。

寄生虫病分布极为广泛,遍布世界各地,为一种常见病。

某些寄生虫病可发展成为某一地区的流行病,对社会和经济会造成严重的影响。

寄生虫的种类很多,不同寄生虫在形态方面的差异较大,小至能引起疟疾感染和阿米巴痢疾的单核细胞的原虫,大到常见的蛔虫、蛲虫、钩虫、丝虫、鞭虫、绦虫等蠕虫,针对不同的寄生虫可选择不同的抗寄生虫药物,本章仅讨论抗疟药(antimalarial drugs)、驱肠虫药(anthelmintic drugs)和抗血吸虫药(antischistosomals)。

第一节抗疟药(Antimalarial Drugs)疟疾是由已感染疟原虫的雌性蚊子所传染的一种疾病,大约有近百种疟原虫,其中四种可在人体上引起疾病。

这四种疟原虫分别是恶性疟原虫、间日疟原虫、三日疟原虫和卵形疟原虫。

临床上危害较大的为恶性疟原虫和间日疟原虫所引起的恶性疟和间日疟。

一、疟原虫的生命周期和抗疟药物的作用环节(Lifecycle of Plasmodial and Role for Antimalarial Drugs)疟原虫的生命周期分为在雌性按蚊体内的有性繁殖和在人体内的无性繁殖两部分(图5-1),不同的抗疟药物(antimalarial drugs)可作用在不同的周期。

(一)雌性按蚊体内的有性繁殖按蚊在吸患疟疾患者的血时,雌、雄配子体随血液进入按蚊体内,两者结合形成合子并发育成子孢子移行至唾液腺,成为对人类的直接感染源。

抗疟药乙胺嘧啶(pyrimethamine)可抑制雌、雄配子体在按蚊体内的发育,因此,具有控制疟疾传播的作用。

(二)人体内的无性繁殖1. 原发性红细胞外期感染疟原虫的按蚊叮咬健康人体时,将其唾液中的子孢子输入人体,约在30min 内子孢子侵入肝细胞,便开始红细胞前期的发育和裂殖体的繁殖,经过10~14d,生成大量的裂殖体。

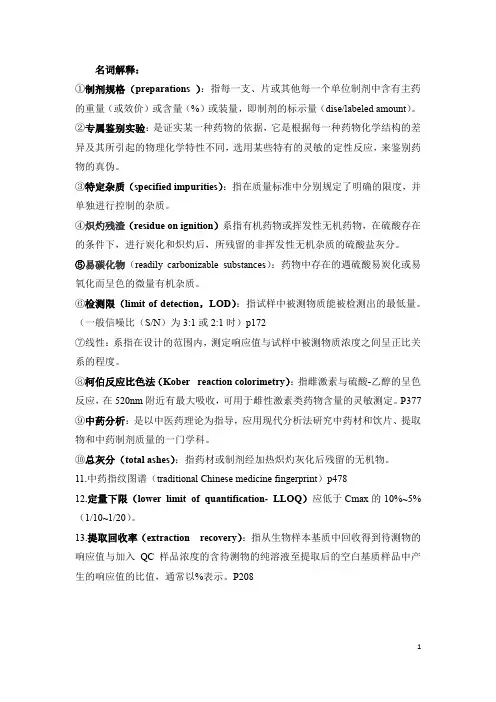

名词解释:①制剂规格(preparations ):指每一支、片或其他每一个单位制剂中含有主药的重量(或效价)或含量(%)或装量,即制剂的标示量(dise/labeled amount)。

②专属鉴别实验:是证实某一种药物的依据,它是根据每一种药物化学结构的差异及其所引起的物理化学特性不同,选用某些特有的灵敏的定性反应,来鉴别药物的真伪。

③特定杂质(specified impurities):指在质量标准中分别规定了明确的限度,并单独进行控制的杂质。

④炽灼残渣(residue on ignition)系指有机药物或挥发性无机药物,在硫酸存在的条件下,进行炭化和炽灼后,所残留的非挥发性无机杂质的硫酸盐灰分。

⑤易碳化物(readily carbonizable substances):药物中存在的遇硫酸易炭化或易氧化而呈色的微量有机杂质。

⑥检测限(limit of detection,LOD):指试样中被测物质能被检测出的最低量。

(一般信噪比(S/N)为3:1或2:1时)p172⑦线性:系指在设计的范围内,测定响应值与试样中被测物质浓度之间呈正比关系的程度。

⑧柯伯反应比色法(Kober reaction colorimetry):指雌激素与硫酸-乙醇的呈色反应,在520nm附近有最大吸收,可用于雌性激素类药物含量的灵敏测定。

P377⑨中药分析:是以中医药理论为指导,应用现代分析法研究中药材和饮片、提取物和中药制剂质量的一门学科。

⑩总灰分(total ashes):指药材或制剂经加热炽灼灰化后残留的无机物。

11.中药指纹图谱(traditional Chinese medicine fingerprint)p47812.定量下限(lower limit of quantification-LLOQ)应低于Cmax的10%~5%(1/10~1/20)。

13.提取回收率(extraction recovery):指从生物样本基质中回收得到待测物的响应值与加入QC样品浓度的含待测物的纯溶液至提取后的空白基质样品中产生的响应值的比值,通常以%表示。

过氧化物-喹啉杂合体的抗疟疾活性石宏杰;张姝【摘要】以青蒿素(ART)为主的联合疗法(ACT)是目前治疗疟疾最有效的途径,是WHO推荐的抗疟疾标准疗法.然而,ART存在生物利用度低、复发率高、溶解性差、价格昂贵等缺点,且耐ART疟原虫已然出现,故研发新的抗疟药势在必行.喹啉类药物具有优秀的抗疟疾活性,是目前临床上应用最为广泛的抗疟药.研究显示,内过氧化物单元是ART及其衍生物具有抗疟疾活性所必需的药效团,故将过氧化物与喹啉杂合或许可得到活性更高的抗疟疾候选物.药物化学家有针对性的设计合成并筛选了众多过氧化物-喹啉杂合体的体外抗疟原虫和体内抗疟疾活性,并得到了若干有苗头的候选物.本文将介绍近年来过氧化物-喹啉杂合体在抗疟疾领域的研究进展,并讨论此类化合物的构-效关系,以期为更合理的设计抗疟新药提供支持.【期刊名称】《国外医药(抗生素分册)》【年(卷),期】2017(038)005【总页数】6页(P后插35-后插40)【关键词】疟疾;疟原虫;过氧化物;青蒿素;喹啉;杂合体;构-效关系【作者】石宏杰;张姝【作者单位】武汉谱尼科技有限公司,武汉430014;武汉谱尼科技有限公司,武汉430014【正文语种】中文【中图分类】R978.6青蒿素(ART)是从复合花序植物黄花蒿叶中提取得到的天然产物,是继乙氨嘧啶、氯喹(CQ)、伯喹之后最有效的抗疟疾特效药,具有见效快、活性高和毒副作用低等特点,曾被世界卫生组织(WHO)誉为“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”。

本品属倍半萜内酯,最重要的结构特征在于含有一个内过氧化物-缩酮-乙缩醛-内脂结构单元。

构-效关系(SAR)研究结果表明,内过氧化物单元是ART及其衍生物具有抗疟疾活性所必需的药效团。

这类化合物主要通过疟原虫体内的血红素或者铁离子催化结构中的过氧键均裂产生自由基,自由基与疟原蛋白络合形成共价键,进而破坏疟原虫泡膜、核膜以及质膜,导致线粒体肿胀、内外膜脱落,最终对疟原虫的细胞结构及功能造成破坏使疟原虫凋亡。

青蒿素类药物的发展历史王满元【摘要】2011's Lasker DeBakey Clinical Research Award was awarded to professor Tu Youyou for the discovery of artemisinin and its use in the treatment of malaria-a medical advance that saved millions of lives across the globe, especially in the developing world. For the better understanding to the development processes of artemisinins, the history of the first-line antimalrial-drugs was briefly reviewed .%由于青蒿素的发现和在抗疟领域的使用,在全球范围内,特别是在发展中国家,挽救了几百万疟疾患者的生命,2011年度美国拉斯克临床医学奖颁给了屠呦呦研究员.为了帮助读者更好地了解青蒿素类药物,本文对世界卫生组织推荐的一线抗疟药物——青蒿素类药物的发展历史做一简要概述.【期刊名称】《自然杂志》【年(卷),期】2012(034)001【总页数】5页(P44-47,38)【关键词】拉斯克临床医学奖;青蒿素类药物;发展历史【作者】王满元【作者单位】首都医科大学中医药学院,北京100069【正文语种】中文由于青蒿素的发现和在抗疟领域的使用,在全球范围内,特别是在发展中国家,挽救了几百万疟疾患者的生命,2011年度美国拉斯克临床医学奖颁给了屠呦呦研究员。

为了帮助读者更好地了解青蒿素类药物,本文对世界卫生组织推荐的一线抗疟药物——青蒿素类药物的发展历史做一简要概述。

2011年9月12日,美国拉斯克基金会宣布,“因发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物”中国中医科学院屠呦呦研究员获得了2011年拉斯克临床医学奖。

从抗疟药奎宁、青蒿素的发现到新药质量标准制定的过程的解析谈药物分析学科在新药开发中的作用摘要:回顾了抗疟药青蒿素和奎宁的开发历程,概括了这两种药物的质量研究过程,畅谈了药物分析学科在新药研发中的作用。

关键词:青蒿素、奎宁、质量研究标准、药物分析疟疾是严重危害人类健康的疾病之一,根据世界卫生组织(WHO)统计,每年全球发病人数达3~5亿,年平均死亡人数高达100~200万。

因此,科学家们一直致力于寻找、开发、合成治疗疟疾的药物,使得疟疾得到控制。

西方科学家佩雷蒂尔(P.Jpellefier)和卡文顿(J.Bcaventou)从金鸡纳树皮中提取到了奎宁和辛可宁生物碱,中国科学家在20世纪70年代从中草药青蒿(植物黄花蒿)中提取到了抗疟的有效成分青蒿素,挽救了全球特别是非洲地区的数百万人的生命。

在这些药物的研究开发与后续发展过程中,药物分析的一些方法起着至关重要的作用。

[1]奎宁的发现过程奎宁俗称金鸡纳碱,属于来自天然的生物碱类(alkaloids)化合物,最早是从茜草科植物金鸡纳树Cinchona ledgeriana (Howard) Moens ex Trim及其同属植物的树皮中提取得到的。

奎宁是治疗疟疾的特效药,它的发现及应用曾经挽救了无数疟疾病人的生命。

奎宁的真实起源目前并无实证,在西方,17世纪前南美洲印第安人靠喝金鸡纳树皮水治疗疟疾;约四百多年前欧洲殖民者侵略美洲时,很多欧洲人不适应当地的气候条件,染上了严重的疟疾而死亡。

当时,西班牙驻秘鲁总督的夫人安娜(Ana Chinchón)也不幸染上了疟疾,这时一位印第安姑娘冒着生命危险给安娜夫人偷偷送去了金鸡纳树皮制成的粉末,安娜夫人服用后,转危为安。

后来一位西班牙传教士将金鸡纳树皮带到了西班牙,并将树皮取名为cincnona。

在1742 年,瑞典植物学家Carl Linnaeus(1707—1778)将这种树以总督夫人的名字正式命名为cinchona,即金鸡纳树。

肺疟疾病怎样治疗?*导读:本文向您详细介绍肺疟疾病的治疗方法,治疗肺疟疾病常用的西医疗法和中医疗法。

肺疟疾病应该吃什么药。

*肺疟疾病怎么治疗?*一、西医*1、治疗1.病因治疗急性发作可选用:(1)氯喹(chloroquine):为4-氨基喹啉类药物。

口服吸收快而完全,肌内和皮下注射吸收迅速,排泄慢,是控制发作的首选药物。

主要作用是消灭各型疟原虫的裂殖体,除有抗药性的恶性疟原虫外,对其他疟原虫均有明显疗效。

成人总量为磷酸氯喹2.5g(基质1.5g),分3天口服,第1天服1.0g(基质0.6g),第2、3天各服0.75g(基质0.45g)。

不良反应不多,偶有头昏、头痛、恶心、厌食等,也有个别出现阿斯综合征。

(2)奎宁(quinine):为喹啉类化合物。

口服和肌注吸收均好,其抗疟作用与氯喹相同,对消灭裂殖体有效,但较氯喹差。

主要用于脑型疟疾及有抗药性的恶性疟疾。

成人每天剂量0.9g,分3次口服,连服3~5天。

不良反应有恶心,呕吐、耳鸣、听力减退等,停药后可消失,严重者可引起心肌损害(Q-T间期延长)、低血糖、低血压及心律不齐等。

(3)青蒿素(artemisinin)及其衍生物蒿甲醚(artemether)、青蒿琥酯钠(artesunate)、双氢青蒿素(dihydroartemisinin)等:是我国于1971年首先从中药中提炼的制剂,对各种疟原虫均有效,特别是对氯喹、奎宁、乙胺嘧啶等抗疟药抗性日益增多的地区,青蒿素及其衍生物对疟疾的治疗更显其重要性,Hien用青蒿素口服或栓剂治疗疟疾急性发作患者850例,剂量为500~1000mg,24h内原虫清除率达90%,但复燃率达50%。

如加用甲氟喹500~700mg则可防止复燃。

有作者认为蒿甲醚或青蒿琥酯钠对疟疾均有较好的疗效,青蒿琥酯钠100mg顿服,以后每12小时服50mg,连服2.5天,总剂量为300mg,再加多西环素(doxycycline)每天200mg,连服7天,发热时间及血中疟原虫清除时间分别为38.7及41.3h,治愈率达80%。

疾病名:肺疟疾病英文名:pulmonary malaria缩写:别名:肺疟疾病代码:ICD:B53.8概述:肺疟疾病是指疟原虫对肺部的损害。

机体被疟原虫感染后可有或无典型的疟疾全身症状同时出现明显的呼吸系统症状,如咳嗽、咳痰、气急、喘息或胸痛等。

其临床表现包括疟疾性哮喘、支气管炎、肺炎、肺水肿以及急性呼吸窘迫综合征(ARDS)等。

其发病率尚无确切统计资料。

流行病学:本病国外文献报道从 1%~10%,包括轻度的咳嗽、气急到致命的肺水肿。

我国湖北省报道一组间日疟 1906 例,有呼吸道症状者548 例,占28.7%。

但一般恶性疟较其他疟疾并发肺部损害多见。

据Jones 估计全世界每年重症疟疾所致的肺部损害、急性肺水肿及ARDS 约有20 万例。

寄生在人体的间日疟原虫(P.vivax)、三日疟原虫(P.malariae)、恶性疟原虫(P.falciparum)及卵形疟原虫(P.ovale),其生活史基本相同,均可导致肺部损害。

现症疟疾患者及带虫者均为本病的传染源。

国内主要是由中华按蚊、雷氏按蚊嗜人亚种、微小按蚊及大劣按蚊等4 种按蚊传播,其中主要是中华按蚊。

此外,输血传播及母-婴传播也偶见报道。

病因:现症疟疾患者及带虫者均为本病的传染源。

国内主要是由中华按蚊、雷氏按蚊嗜人亚种、微小按蚊及大劣按蚊等4 种按蚊传播,其中主要是中华按蚊。

此外,输血传播及母-婴传播也偶见报道。

发病机制:肺疟疾病的发病机制迄今未全明了,但有以下几种可能。

1.微血管阻塞病理学发现,死于恶性疟疾患者内脏(肺、脑、肾等)的毛细血管常被含有大量疟原虫的红细胞及含有疟色素的巨噬细胞所阻塞,致肺充血、水肿、灶性出血、肺泡壁毛细血管高度扩张,肺微循环障碍,肺组织缺氧,代谢产物堆积,局部细胞变性、坏死,肺功能受损,故出现咳嗽、气急、呼吸困难等一系列症状。

2.弥散性血管内凝血疟原虫的寄生繁殖引起红细胞大量破坏,释放出红细胞凝血激酶及二磷酸腺苷,诱导血小板集聚,FDP 增多,促进血管内凝血。

疟疾是由寄生虫引起的传染病,它主要通过感染带有疟原虫的蚊子叮咬而传播。

疟疾主要流行在一些亚热带和热带地区,特别是非洲、东南亚和拉丁美洲的一些贫穷国家。

每年全球有数百万人感染疟疾,其中大多数是儿童和孕妇,每年疟疾导致数十万人死亡。

在这篇文章中,我们将讨论疟疾的预防和治疗的小知识。

一、疟疾的预防预防疟疾的最好方法是避免被感染。

以下是一些预防疟疾的方法:1、避免前往疟疾流行地区在计划旅行前,应先咨询医生,了解你所前往的地方是否存在疟疾传播风险。

如果你前往疟疾流行地区,应该采取必要的预防措施,比如使用蚊帐、避免夜间外出等等。

2、使用防蚊喷雾和蚊香使用防蚊喷雾和蚊香可以减少蚊子叮咬的可能性。

在使用防蚊喷雾时,应该按照说明书上的指示使用,并在必要时重复喷洒。

3、着装合适穿着合适的衣服也可以防止蚊子叮咬。

长袖长裤和浅色衣服可以减少蚊子的吸引力。

此外,使用防蚊衣物也是一种有效的防范措施。

4、接种疫苗疟疾疫苗是预防疟疾的有效手段之一,目前市场上已经有一种疟疾疫苗(RTS,S/AS01)获得了世界卫生组织的认可并投入使用。

这种疫苗是通过将疟原虫表面的一种蛋白质与病毒载体结合而制成的。

在疫苗接种后,人体免疫系统会产生针对疟原虫的抗体,从而提高了对疟疾的免疫力。

5、使用药物预防在前往疟疾流行地区之前,医生可以开具药物来预防疟疾。

这些药物通常被称为抗疟药物,常用的抗疟药物包括青蒿素、氯喹和环喹啉等。

这些药物可以在疟原虫进入人体后,抑制疟原虫的繁殖,从而防止疟疾的发生。

抗疟药物的使用方法和剂量取决于疟疾流行地区的疟原虫品种、病情严重程度、旅行时间等因素。

在使用抗疟药物前,应该咨询医生的意见,根据医生的建议使用正确的药物和剂量,以确保药物的有效性和安全性。

6、注意饮食和饮水在疟疾高发地区,饮食和饮水也是一个重要的预防措施。

要选择饮用瓶装水或开水,避免饮用未经处理的自来水或河水等。

同时,要避免食用生的或未煮熟的食物,尤其是肉类和海鲜等。