叶天士治疗慢性咳嗽经验

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:7

叶天士在《临证指南医案》中治疗咳嗽的临床应用分析摘要:“诸病易治,咳嗽难医。

”咳嗽是临床上常见的肺系疾患, 成因复杂,治法繁杂。

历代医家治疗咳嗽积累了丰富的经验,创立了许多方剂。

清代医家叶天士在治疗外感、内伤多种咳嗽方面尤其有独到之处, 颇值效法,今析《临证指南医案·咳嗽》其奥,以供临证借鉴。

关键词:咳嗽叶天士临证指南医案叶天士(1666年—1745年),清代著名医学家,“温病四大家”之一。

最擅长治疗时疫和痧痘等症,是中国最早发现猩红热的人,是温病学的奠基人之一。

首创温病“卫、气、营、血”辨证大纲,主要著作有《临症指南医案》、《温热论》、《未刻本叶氏医案》等。

在《临证指南医案·咳嗽》一章中,记载百余治咳良方,外感者多,内因繁杂,临证权衡,以启心思,为后学之所法[1]。

1外感咳嗽1.1外感寒邪叶氏对于外感寒邪所致的咳嗽,常用桂枝汤加减来治疗。

常用药为:桂枝、生姜、甘草、大枣、杏仁。

对于“寒热客气”,徐灵胎评“寒包热”之证,叶氏则以仲景之法,用麻杏石甘汤以治之,用麻黄辛温宣肺,杏仁苦辛肃肺,石膏辛寒清散肺热,共奏宣肺泄热,止咳平喘之功。

1.2外感风热对于外感风热所致的咳嗽,常用杏苏散或桑杏汤。

多用杏仁、紫苏、桑叶、桔梗、贝母。

取“辛以散邪,佐微苦以降气”之意。

风阻肺卫,当辛散之,沉降清散,以辛甘凉理上燥,清络热。

紫苏辛温不燥,发表散邪,宣发肺气,使凉燥之邪从外而散;杏仁苦温而润,降利肺气,润燥止咳,桑叶清宣燥热,透风温之邪外出。

肺失清肃,宣降失常,在辛散祛邪外,加入肃降肺气之品,宣肃并用。

叶氏常以开宜肺气之桔梗与肃降肺气之杏仁一升一降共用。

1.3暑热入肺对于伤暑之咳,叶氏认为:“当以辛凉清润之品清气热,不可表汗,恐伤津液”。

多于辛凉、甘凉药中伍以淡渗利湿,引邪从下行,常用清暑汤,主要用药为:竹叶、天花粉、杏仁、滑石等。

暑湿过盛,阴津必伤,治以竹叶之甘寒直清邪热兼顾其阴,用滑石者,盖取其滑利通泄之性,给热邪以出路,为阴津导通路,邪得出路而不再伤肺,津得通路而敷布脏腑,则病自向愈。

中医治疗慢性咳嗽经验叶天士治疗慢性咳嗽的经验叶天士是清代名医,先后师从王子接、徐时进、马元仪、周扬俊、祁正明、张路玉、柯韵伯、魏荔彤等17位医家,学识广博,治病多奇中,对中医学作出了杰出的贡献。

清末袁焯评价“天士享盛名于雍乾间,学问渊博,心思灵敏,有汉唐宋元诸大家之长而无其短,实汉唐宋元后一人也”。

我们对《临证指南医案》有关慢性咳嗽(久咳、久嗽)的医案进行了整理和总结,以期对现代慢性咳嗽的治疗思路和方法提供参考。

1.从上焦肺脏论治慢性咳嗽清化湿热法—千金苇茎汤湿热闭肺引起的久咳,在我国南方地区较常见,但自古以来湿热所致慢性咳嗽的病因病机和治法一直未引起重视,《临证指南医案》中记载湿热久咳案1例,治以千金苇茎汤加减。

湿热久咳表现为“久嗽”、“声嘶而浊”,“脉右弦大而缓”,“形瘦目黄”,叶氏予千金苇茎汤去冬瓜仁、桃仁,加马勃、浙茯苓、川斛、通草治疗。

对于湿热久咳,叶氏云:“此乃水谷气蕴之湿,再加时序之湿热,壅阻气分,咳不能已,久成老年痰火之咳嗽也。

”其治疗首当祛其湿,叶氏说“热自湿中而出,当以湿为本治”,“徒清热不应”,“湿不去则热不除也”,叶氏强调给邪以出路,使湿热之邪由里外达或由二便而出。

正如华岫云在《临证指南医案.湿》后所评论的“今观先生治法,若湿阻上焦者,用开肺气,作淡渗,通膀胱,是即启上闸,开支河,导水热下行之理也”。

案中薏苡仁、通草、茯苓、芦根等通利小便而“渗湿于热下”,专为祛除湿邪而设;马勃清热利咽,开上焦之湿热闭塞;诸药相合,水湿既化,“湿去则热孤”,咳嗽自平。

清肺透邪法——麻杏石甘汤常有外感时邪,伏于体内,令咳嗽久久不愈者,属伏邪致病。

叶氏在论伏气时说:“若因外邪先受,引动在里伏热,必先辛凉以解新邪,继进苦寒以清里热”。

对于“外蕴为寒,内伏为热,肺卫同病”之伏邪久咳,叶氏以麻杏石甘汤加减解表邪而清里热。

《临证指南医案》中有2案:一为“伏邪久咳,胃虚呕食,即《内经》所谓胃咳之状者”,予麻杏石甘汤加半夏、薏苡仁治疗。

叶天士经方咳嗽案初探温病学家经常被人喷。

叶天士后人称之温病大师,经常喷他,破坏仲景伤寒治法,跳出伤寒六经治法等等。

这种观点皆是坐井观天,平庸之辈可以探得其中奥秘吗?!甚至有人喷吴鞠通拉低现代人中医水平。

我也服了,你尊崇古方研究也没有什么可炫耀,攻击吴鞠通就不对了。

那么叶吴派真的不用经方,不尊仲景吗?非也。

真抡起经方叶吴手笔你还真不如。

看医案就知道,今闲来无事随手选出《临证指南医案》咳嗽篇经方案,大家自己评论吧。

上焦治法某(五三)寒伤卫阳。

咳痰。

(寒)川桂枝(五分)杏仁(三钱)苡仁(三钱)炙草(四分)生姜(一钱)大枣(二枚)某(三九)劳伤阳气。

形寒咳嗽。

桂枝汤加杏仁。

某(四四)寒热咳嗽。

当以辛温治之。

桂枝汤去芍加杏仁。

某(五十)形寒。

咳嗽。

头痛。

口渴。

桂枝汤去芍加杏仁花粉。

王(三一)脉沉细。

形寒咳。

桂枝(一钱)杏仁(三钱)苡仁(三钱)炙草(五分)生姜(一钱)大枣(二枚)以上六案叶氏皆以桂枝汤加减,案一寒伤卫阳,桂枝去芍通卫阳,案六型寒脉沉细桂枝汤去芍药之阴柔有扶阳之意,夹湿加薏米杏仁宣肺止咳祛湿,薏米尚有健脾补土生金之意。

中风夹湿不易法门,临床可以参考叶氏手法。

定为叶氏加减桂枝汤方。

案二桂枝汤原方加杏仁,不用厚朴之燥。

用桂枝汤治疗劳伤阳气,因此不去芍药。

案三去芍不加薏米,可以知不兼湿邪。

案五有除型寒怕冷,另有口渴,桂枝去芍加杏仁解肌祛风止咳,加天花粉清热生津。

吴(四一)咳嗽。

声音渐窒。

诊脉右寸独坚。

此寒热客气。

包裹肺俞。

郁则热。

先以麻杏石甘汤。

(寒包热)又苇茎汤。

按:本案寒包火,先于麻杏甘石原方散寒宣肺清热止咳。

表解再用千金苇茎汤清肺排脓,可谓丝丝入扣。

某寒热。

右胁痛。

咳嗽。

芦根(一两)杏仁(三钱)冬瓜子(三钱)苡仁(三钱)枇杷叶(三钱)白蔻仁(三分)按:本案虽然肋痛疑似少阳,反而用千金苇茎汤去桃仁,加枇杷叶白寇止咳温化之意。

考虑类似现代悬饮咳嗽,因而不用十枣汤等逐饮,只用和平之品宣肺止咳祛痰利湿。

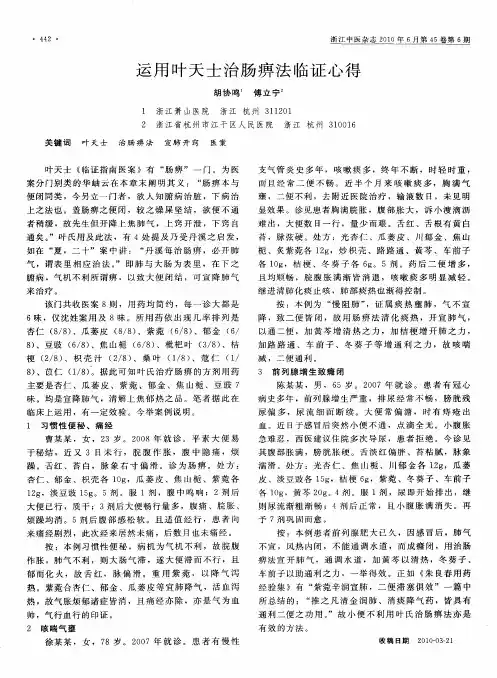

从《临证指南医案》探讨叶天士运用桂枝去芍药汤规律张军城;李耀辉【摘要】叶天士认为桂枝去芍药汤辛甘化阳,有解表邪、温阳、通络等功效,具体化裁运用体现在:外感证加杏仁治疗风寒咳嗽,加杏仁、薏苡仁治疗风湿咳嗽;内伤证加当归温通经络、养血和营、化瘀,加茯苓、杏仁、薏苡仁温化痰饮,加当归、茯苓、鹿角通补奇经治疗血痹虚劳等方面。

【期刊名称】《陕西中医》【年(卷),期】2016(037)004【总页数】2页(P497-498)【关键词】叶天士;桂枝去芍药汤;《临证指南医案》【作者】张军城;李耀辉【作者单位】陕西省中医医院肺病科西安710003;陕西省中医医院肺病科西安710003【正文语种】中文【中图分类】R28主题词叶天士桂枝去芍药汤《临证指南医案》在《伤寒论》中,桂枝去芍药汤主要用于“太阳病,下之后,脉促胸满者”,治疗胸阳不振引起的胸满。

叶天士对该方的应用有所扩展,在《临证指南医案》中涉及到咳嗽、疟、胃脘痛、痞症、胃痛、腹痛、虚劳、痰饮、调经等多种病症。

探讨叶氏对桂枝去芍药汤的加减变化运用规律,显然对临床具有一定的借鉴意义。

1 加杏仁降肺气治疗风寒咳嗽桂枝去芍药汤由桂枝、生姜、大枣、甘草等药味组成,属于辛温之品,有解表散寒的作用。

《临证指南医案》中运用桂枝去芍药汤治疗的外感咳嗽时常加杏仁,如在“咳嗽”门中的“某(四四)寒热咳嗽,当以辛温治之,桂枝汤去芍加杏仁”[1]。

对风寒咳嗽用桂枝去芍药汤,减少了芍药的收敛之性,有利于辛温解表散寒,加一味杏仁可达到宣肃肺气止咳嗽的功效。

2 加杏仁、薏苡仁利湿浊治疗风湿咳嗽《金匮要略》中提到“若治风湿者,发其汗,但微微似欲出汗者,风湿俱去也。

”叶氏在《临证指南医案》中继承了医圣发汗祛湿的思路,如在“咳嗽”门“某(五三)寒伤卫阳,咳痰,(寒)。

川桂枝(五分) 杏仁(三钱) 苡仁(三钱) 炙草(四分) 生姜(一钱) 大枣(二枚)”[1]。

寒邪伤阳,水湿内停,聚湿成痰,这是一例风寒咳嗽兼有湿浊的病例,叶氏仍以辛散温通的桂枝去芍药汤解表散寒,同时加杏仁、薏苡仁宣肺气、畅气化,以达到气化则湿化的效果。

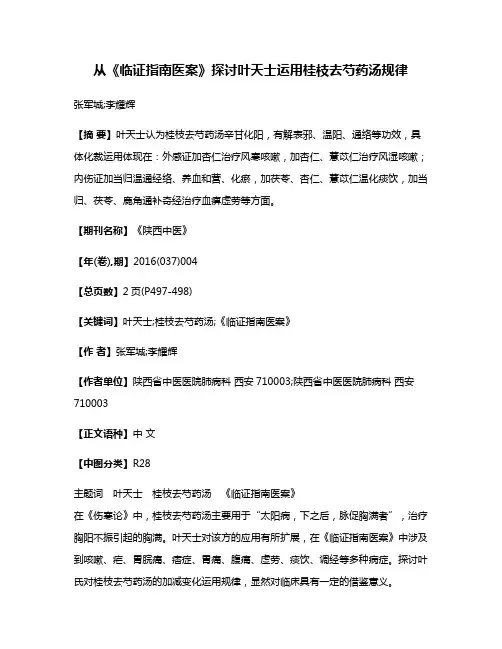

男,3岁,91年7月12日。

发热1周,伴咳嗽,曾服麻杏石甘汤2剂,肌注青霉素3日,热不退。

昨夜T39.5℃,22时许突发抽搐,目吊,面色发青。

送医院急诊处理,予退热、镇静治疗。

今晨热退,衄血少量。

诊时见口周微青,指纹青,身热少汗,咽红肿,咳嗽时作,喉中有痰,鼻窍不通,脉数滑,舌尖红赤,苔薄白少津。

证属暑风外袭,郁于肺胃,失于宣畅,使毒热走络,引动肝风,故发抽搐,治以宣肺解毒汤,畅气机而调升降。

前胡8g 桔梗8g 牛蒡子6g 连翘10g杏仁8g 僵蚕8g 薄荷4g后下芦根15g蝉衣5g 荆芥穗4g 忍冬藤15 g 苏子梗各4g神曲15g一周后复诊,家长诉上方服3剂,热退咳减,未再抽搐,5剂痰减,精神转佳。

近日贪食,热又起,大便稀溏,小有惊惕。

为积食生热,致肺胃不和。

仍以宣肺解毒汤为主,加莱菔子6g、黄芩5g、鱼腥草15g。

4剂后脉静身凉,大便实。

男,9岁,90年8月15日。

2月份无明显原因发烧,当地按感冒治,半月后出现倦怠,心悸,喜出长气,时诉胸闷憋气。

附近医院检查,ECG 示窦性心动过速及心律不齐,有早搏,验血ALT、CK-MB均高于正常值,诊为心肌炎。

近1月反复上呼吸道感染,头汗出,乏力,胸闷不畅,饭后腹胀。

诊时精神差,面色少华,咽红痰阻,时咳,鼻窍不利;脉细时结;苔薄腻。

查ECG示Ⅱ房室传导阻滞。

证属肺热滞结,日久化毒,旁走心络。

治当利肺泄热,清咽解毒。

前胡8g 桔梗8g 牛蒡子8g 杏仁8g僵蚕8g 薄荷5g后下芦根15g 芥穗6g甘草5g 神曲15g 麦冬15g 菊花10g玄参10g8月22日复诊:上方服5剂,自觉症状大减,精神转佳,仍咽红,两颌下淋巴结肿大触痛。

继以利咽解毒,兼养心调中。

宣肺解毒汤加忍冬藤30g、麦冬10g、半夏8g、浙贝8g、玄参10g、神曲15g、黄柏4g。

9月5日3诊:上方服10剂,太息消失,咽红亦减,ECG正常。

后依证加减,调治月余,诸症均平复。

女,54,92年5月15日。

“治肺八法”有一首歌叫会呼吸的痛,而呼吸则离不开肺,肺一刻不工作,人体就难受至极。

那么如何使肺有条不紊地工作,且看叶天士“治肺八法”。

《素问》说:“诸气者,皆属于肺。

”又说:“百病皆生于气。

”调治肺气,叶氏有一定治法可循。

肺为身之华盖,又称娇脏,外邪入侵,首当其冲,内伤及肺,缠绵难愈。

叶氏治肺之法,详别寒热虚实之异,细察内伤、外感之别,遴选方药,灵活变通,自成一体。

现就叶氏治肺医案,筛选、归纳,谨宗叶氏心法,列治肺八法。

1.温肺散寒法(《临证指南医案·咳嗽门·某案》)【主治】肺受风寒,畏寒发热,咳嗽头痛,鼻塞涕清。

【处方】川桂枝10g,淡豆豉12g,紫苏梗10g,光杏仁10g,生甘草10g,生姜3片,红枣3枚,葱白3个。

【加减】有汗者,去苏梗、豆豉、葱白,加白芍;口渴者,去桂枝,加天花粉。

【体会】此为桂枝汤合葱豉汤去芍药加紫苏梗、杏仁之复方。

桂枝汤和营解表,因无营虚自汗,故减去白芍之酸敛,合葱豉汤透发其表,入苏梗之辛散,辛散即是汗药,再加杏仁微苦微辛,引入肺经以调肺气。

治肺受风寒初感,无温邪引起者,最为适宜。

2.宣肺利湿法(《临证指南医案·喘门·某案》)【主治】肺气膹郁。

喘肿交作,大便不爽,小便短少等。

【处方】净麻黄5g,光杏仁10g,薏苡仁15g,白茯苓12g,生甘草3g。

【加减】喘急不得眠者,加葶苈子、大枣;小便少者,加车前子、泽泻;脉细恶寒身痛者,加桂枝、附子。

【体会】此为麻黄杏仁薏苡甘草汤(《金匮要略·痓湿暍病脉证》之方)。

麻黄、杏仁既能宣肺平喘,又有利水作用,合薏苡仁加茯苓则利水作用尤著,故能治喘肿交作。

肺合大肠,肺气不宣,则便通不爽;肺为水之上源,肺气阻痹,气化不行,小便也会短少。

治肺之法,贵乎清轻,清轻上浮,能达于肺。

所谓“宣辛则通,微苦则降,若气味重浊,直入中下,便非治肺之法”。

叶氏自注之言,确有至理。

3.肃肺降气法(《临证指南医案·肺痹门·王案》)【主治】咳嗽气逆,胸脘胀闷,或嗳气呃逆,大便不通,小便不利,胃纳减少等。

『名医经验』叶天士治咳经验管窥叶天士,名桂,号香岩,别号南阳先生。

天士“贯彻古今医术”,后人称其为“仲景、元化一流人也”。

其对整个中国的医学史,贡献巨大。

笔者就叶天士治疗咳嗽一病,略作管窥。

治则治法咳嗽一症,古代认为有所区别,近代则合为一症。

《内经》云:“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”。

陈修园更明确地指出:“咳嗽不止于肺,而亦不离乎肺也。

”《活法机要》日:“咳谓无痰而有声,肺气不清也。

嗽谓无声而有痰,脾湿动而生痰也。

咳嗽是有声有痰,因伤肺气,复动脾湿也。

”咳嗽是肺病之证,然而他脏之病皆能涉肺而致咳嗽。

但是,咳嗽一症总的说来不出外感与内伤二大类。

外感之邪多有余,内伤之病多不足;外感易治,内伤难愈;外感仅祛邪之数法而已,内伤分五脏六腑之异,治法众而复杂。

1治疗外感咳嗽风寒咳嗽,法宜和之,治以辛温。

叶氏常用桂枝汤加减来治疗外感寒邪所致的咳嗽。

如《临证指南医案》中“寒伤卫阳,咳痰。

桂枝、杏仁、薏苡仁、炙草、生姜、大枣”;“寒热咳嗽,当以辛温治之,桂枝汤去芍,加杏仁”。

二者兼是由于外感寒邪所致的咳嗽,治疗时用桂枝汤辛温解表散寒,加用杏仁肃肺降气止咳;所以去芍药,可能是嫌其阴柔恋邪之故,加用薏苡仁,当是兼夹湿邪之因。

其次,对于“寒包火”之证,则用麻杏石甘汤治之,麻黄、杏仁宣肃肺气,石膏辛寒清散肺热,共奏奇效。

风温咳嗽,开其上焦,肃其肺卫。

叶氏认为:“风温肺病,治在上焦。

”风温之邪上侵,最常见的症状是咳嗽,痰黄,或兼头胀,发热,咽喉不利,甚者失音,咽痛,舌红,脉数。

皆因“温邪上侵肺气不清故耳”。

叶氏清上焦用“辛甘凉润剂”,选用杏仁、川贝母、马兜铃、鲜枇杷叶、沙参、薄荷、连翘、桑叶等。

叶氏治上焦常用所谓“微苦微辛”之法。

盖大苦则伤肺而走下,故取微苦,以其味轻上行而不伤肺气;大辛则过于香散耗气,不利于“扶体”祛邪,故取微辛为宜。

总结叶氏治疗特点是:若以下焦为出路者,则用药宜重;以上焦为出路者,则用药宜轻;三焦均理者,则用分消法。

慢性咳嗽中医治疗思路和经验咳嗽是肺疾病临床症状表现,我国传统中医对咳嗽治疗的相关研究经过历代积累,为临床治疗提供宝贵经验。

今天,既要继承这些宝贵的经验方,也要进行创新。

慢性咳嗽界定标准一般是咳嗽连续时间在8周以上时间,中医辨证思路明确,中医名医张景岳提出:“以表里为纲,外感和内伤”,表证为余邪未清,里证有虚实之分,其中虚者会引起内伤,实者会表现出寒、热、风、痰、瘀等症。

本文对慢性咳嗽的中医治疗思路进行辨证分析,以此总结学术经验,探讨中药配伍规律,以此提高临床诊治水平,发扬传统中医治疗慢性咳嗽的思路和经验,仅供参考。

1.慢性咳嗽病证分析咳嗽是临床常见病症,也是独立性病证,有“百病唯咳嗽难医”的说法,治咳难度很大。

咳嗽成为顽固疾病,持续咳嗽存在,也称作慢性咳嗽。

西医将之分成慢性支气管炎、上气道呼吸综合征及变应性咳嗽等在中医都归类于咳嗽的范畴。

研究发现,咳嗽初诊时治疗主要是祛邪,辨证重点是痰,当咳嗽有痰,表明痰为水饮聚,有痰有湿,所以,治疗基本原则是燥湿化痰,在常用药物方剂中药物可以选择半夏、南星、苍术、白术等。

其中半夏、南星每日用量控制在15g,无需煎,将生南星与金锁温清联合使用,可以有效治疗痰湿。

将生半夏配合黄连、干姜和黄芩也能起到兼顾肺胃的作用。

由于痰属湿,观察痰黄表明火,痰绿为风,可以选择蒲公英、半枝莲、白花蛇舌草和紫地丁、鱼腥草等药物,专门用于治疗风火引起的痰疾。

医圣张仲景的化痰峻剂,选择桔梗白散和皂荚丸,将桔梗配合皂荚,具有破坚散结的功效,配合川贝和枇杷叶,可以帮助润肺化痰。

现代研究发现,佛耳草和矮地茶均有较强的化痰效果。

中医认为治痰先治气,对痰在上时可以选择瓜蒌、杏仁,对痰在中时可以选择枳实和川朴、柴胡、郁金等,均有较好的顺气作用。

痰而咳,胸闷及气促症状,选择泻肺方剂,例如:葶苈子、熟军和白芥子、桃仁等类药物。

为避免咳痰时间过长,使痰瘀到经络,可以选择三棱、郁金、蜈蚣、地龙及川芎、丹参等药物。

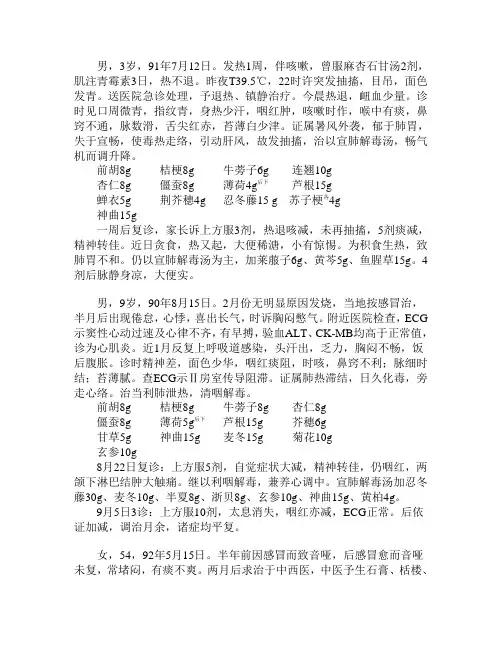

叶天士治咳思想探析

陈圆;丁乙洪;李秀华;王杰

【期刊名称】《中医研究》

【年(卷),期】2024(37)1

【摘要】梳理《叶天士医学全书》咳嗽相关医案,同时参考其他医家论述,分析清代名医叶天士治疗咳嗽的主要思想,总结叶天士对咳嗽分类、病因病机、证候的认识及其临证辨治咳嗽用药经验等。

从风寒咳嗽、风温咳嗽、暑邪咳嗽、湿郁咳嗽、燥邪咳嗽、脾胃咳嗽、肝郁咳嗽、肾亏咳嗽等方面分别立论,强调治疗外感咳嗽不可一味施予泻肺之药,治疗内伤咳嗽不能滥用滋阴之法。

叶天士治咳法古而不泥古,善用经方,其医案对后世医家治疗咳嗽有一定的指导意义,值得临床深入学习。

【总页数】6页(P15-20)

【作者】陈圆;丁乙洪;李秀华;王杰

【作者单位】成都中医药大学附属医院临床医学院;重庆市中医院呼吸与危重症医学科

【正文语种】中文

【中图分类】R256.11

【相关文献】

1.叶天士辨治痰饮病学术思想探析

2.叶天士上下交病治其中辨治思想探析

3.探析叶天士斑疹辨治思想

4.叶天士“久病入络”学术思想及络治法探析

5.叶天士辨治耳病思想探析

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

叶天士《临证指南医案咳嗽》辨治外感咳嗽特色分析李柏颖【摘要】叶天士《临证指南医案·咳嗽》中汇集了有关诊治咳嗽的医案142例,其中外感咳嗽医案共49例,其对外感咳嗽病因病机、治疗法则及遣方用药的论述,多有创见及独到经验。

分析《临证指南医案·咳嗽》中外感咳嗽医案的辨证遣方用药特色,总结叶氏治疗外感咳嗽经验,有利于指导临床诊疗工作。

【期刊名称】《江苏中医药》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】3页(P7-9)【关键词】临证指南医案;外感咳嗽;辨证论治【作者】李柏颖【作者单位】杭州市红十字会医院,浙江杭州310003【正文语种】中文【中图分类】R256.11叶天士是清代著名的中医临床学家,他提出了温病的卫气营血辨证纲领,对温病的治疗有独特的贡献。

叶氏一生诊务繁忙,几乎从未亲笔撰著,现今,叶天士医案成为研究叶氏医学思想的主要途径。

叶天士《临证指南医案·咳嗽》中汇集了有关诊治咳嗽的医案142例,其中外感咳嗽医案共49例,其对外感咳嗽病因病机、治疗法则及遣方用药的论述,多有创见及独到经验。

徐灵胎评叶氏医案时说:“凡述医案,必择大症及疑症人所不能治者数则,以立法度,以启心思,为后学之所法,今载百余方,重复者八九,此非医案,乃逐日之总簿耳。

”徐氏的评论有失偏颇,其一医案数量大,证明叶氏治疗咳嗽患者较多,经验丰富;其次,叶氏乃一代名医,善治疑难杂症,正如华岫云在《临证指南医案·凡例》中说:“先生当年名重一时,延请非易,故病家初起,必先请他医诊视,迨至罔效,始再请先生耳”;再者,虽然临证指南医案中有大量病情类似的医案,但这些医案中也有或细微、或明显的差别,这正是我们需要潜心研究叶氏医案的精华部分。

本文试图通过对《临证指南医案·咳嗽》中外感咳嗽医案进行分类归纳分析,探讨叶氏辨证论治、遣方用药的特点。

本组医案共计7则。

外感风寒咳嗽的主要病机为风寒袭于肺卫,故出现畏寒发热、头痛等外感风寒之表证;同时,肺失宣降,出现咳嗽咳痰等症状。

叶天士治疗咳嗽经验探微咳嗽是肺系疾病是一个常见症状,外感和内伤的多种病因,均可导致肺气失于宣发、肃降失常时,都能导致肺气上逆而引起咳嗽。

经云:肺为咳;说咳的病因时指出:“皮毛先受邪气”,又说“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”。

指出咳嗽有外感和内伤不同病因。

《医学入门》首先出现外感、内伤咳嗽的分类,对后世治疗咳嗽起到了很好的借鉴作用。

至于咳嗽的治疗,王纶《明医杂著·论咳嗽证治》指出:“治法须分新久虚实,新病风寒则散之,火热则清之,湿热则泻之;久病便属虚、属郁,气虚则补气,血虚则补血,兼郁则开郁;滋之,润之,敛之则治虚之法也”。

强调治咳须分六淫七情及五脏相连,脾肺虚实。

《医宗必读》申明咳嗽:“总其纲领,不外内伤外感而已”。

进而指出,“大抵治表者,药不宜静,静则留连不藏,变生他病,故忌寒凉收敛,如《五脏生成篇》所谓肺欲辛是也;治内伤者,药不易动,动则虚火不宁,燥痒愈甚,故忌辛香燥热,如《宣明五气论》辛走气,气病无多食辛是也”。

然不可胶执。

叶氏治咳嗽用药经验提要:叶氏治咳宗《内经》之理论,众采诸家所长,承仲景、河间、东垣、丹溪等学术经验,用方不拘一家之说,加上自己的创新,建立了一套十分完整的治疗方法。

对于外感咳嗽,主张祛邪利肺,指出“但以搜逐上焦,勿令邪结”;治内伤咳嗽者,强调调整脏腑功能,从调护卫气入眼,十分注重脾胃状况和肺肾金水相生之理,对于肾胃阴虚者,叶氏创用“摄纳下焦早服,而纯甘清燥暮进,填实在下,清肃在上”,早服补肾丸药直大下焦,晚服补脾胃药,为咳嗽的治疗又开新法门。

大凡风寒犯肺,“治以辛温以疏散风寒.宣通肺气”,喜用张仲景之桂枝汤加减。

凡风热犯肺,治宜“开其上焦”,用药“辛凉泄之,以肃其肺卫”,药用桑叶、薄荷、连翘、杏仁、浙贝母、通草、芦根、桔梗、甘草等味。

凡热邪壅肺,治“宜先清化上气.有取微辛微苦之属”。

常用桑叶、连翘、石膏、杏仁,郁金、栀子、瓜萎皮、炙甘草等为主治疗。

凡风温化燥,治“以辛甘凉理上燥,清络热”,常用桑叶、玉竹、沙参、杏仁、川贝、生甘草为主治疗。

叶天士治疗慢性咳嗽经验

叶天士治疗慢性咳嗽的经验叶天士是清代名医,先后师从王子接、徐时进、马元仪、周扬俊、祁正明、张路玉、柯韵伯、魏荔彤等17位医家,学识广博,治病多奇中,对中医学作出了杰出的贡献。

清末袁焯评价“天士享盛名于雍乾间,学问渊博,心思灵敏,有汉唐宋元诸大家之长而无其短,实汉唐宋元后一人也”[2]。

我们对《临证指南医案》有关慢性咳嗽(久咳、久嗽)的医案进行了整理和总结,以期对现代慢性咳嗽的治疗思路和方法提供参考。

1

从上焦肺脏论治慢性咳嗽

清化湿热法—千金苇茎汤

湿热闭肺引起的久咳,在我国南方地区较常见,但自古以来湿热所致慢性咳嗽的病因病机和治法一直未引起重视,《临证指南医案》中记载湿热久咳案1例,治以千金苇茎汤加减。

湿热久咳表现为“久嗽”、“声嘶而浊”,“脉右弦大而缓”,“形瘦目黄”,叶氏予千金苇茎汤去冬瓜仁、桃仁,加马勃、浙茯苓、川斛、通草治疗。

对于湿热久咳,叶氏云:“此乃水谷气蕴之湿,再加时序之湿热,壅阻气分,咳不能已,久成老年痰火之咳嗽也。

”其治疗首当祛其湿,叶氏说“热自湿中而出,当以湿为本治”,“徒清热不应”,“湿不去则热不除

也”,叶氏强调给邪以出路,使湿热之邪由里外达或由二便而出。

正如华岫云在《临证指南医案.湿》后所评论的“今观先生治法,若湿阻上焦者,用开肺气,作淡渗,通膀胱,是即启上闸,开支河,导水热下行之理也”。

案中薏苡仁、通草、茯苓、芦根等通利小便而“渗湿于热下”,专为祛除湿邪而设;马勃清热利咽,开上焦之湿热闭塞;诸药相合,水湿既化,“湿去则热孤”,咳嗽自平。

清肺透邪法——麻杏石甘汤

常有外感时邪,伏于体内,令咳嗽久久不愈者,属伏邪致病。

叶氏在论伏气时说:“若因外邪先受,引动在里伏热,必先辛凉以解新邪,继进苦寒以清里热”。

对于“外蕴为寒,内伏为热,肺卫同病”之伏邪久咳,叶氏以麻杏石甘汤加减解表邪而清里热。

《临证指南医案》中有2案:一为“伏邪久咳,胃虚呕食,即《内经》所谓胃咳之状者”,予麻杏石甘汤加半夏、薏苡仁治疗。

加用半夏意在燥湿化痰,和胃降逆而止呕。

另一案为“嗽已百日,脉右数大,”属夏季伏暑内郁者,予麻杏石甘汤去麻黄,加桑叶,苡仁,苏梗治疗;以桑叶易麻黄,改辛温发表为辛凉法,使内伏之邪热轻清透达,一药之易,却见叶氏用药之灵活;加苏梗理气宣肺而止咳,两案中均加用薏苡仁,意在化湿,湿去则邪气无所依附,则病可愈。

蠲饮止咳法——小青龙汤

痰饮是指体内水液输布,运化失常,停积于某些部位的一类病证,其病机关健是“元气亏乏, 阴盛阳衰, 以致津液凝滞, 不能输布,留于胸中”,叶氏将其简要概括为“阴盛阳衰”,而且指出“真元充足, 胃强脾健, 则饮食不失其度, 运行不停其机”, 寒饮留于胸中,上凌于肺所致的久咳表现为:“久咳涎沫”,“欲呕”,“长夏反加寒热”,“不思食”等,叶氏师法仲景“病痰饮者,当以温药和之”,予小青龙加石膏汤。

叶氏应用小青龙汤时多去麻黄、细辛两味药,以防其发散太过;另一方面,小青龙汤去麻黄、细辛后的药物组成为桂枝、白芍、甘草、半夏、干姜、五味子,即桂枝汤加干姜、五味子、半夏,可以看出叶氏是将小青龙汤归为桂枝汤的加减方,回看《论》原文我们也可以发现,小青龙汤诸多加减法中多为去麻黄,即如叶氏之化裁。

2

从中焦脾胃来论治慢性咳嗽

建中止咳法—黄芪建中汤

对于肺虚及脾,中阳不足所致的久咳,叶氏采用虚则补母治法,常用黄芪建中汤或小建中汤加减治疗。

在《临证指南医案》中,叶氏治疗久嗽用黄芪建中汤8例、小建中汤2例,是诸多治法中最多的。

叶氏指出用建中汤“治久嗽而中宫虚,乃补母之义,具古圣相传之正法”。

此类久嗽的临床表现为“久嗽寒热”,“身痛汗出”,“色消夺”,“畏风怯冷”,“形瘦食减”,“夜热”,“神衰肉消”,“久咳吸短如喘”,“肌热日瘦”,“脉左细,右空搏”等,叶氏用黄芪建中汤或黄芪建中去生姜;若兼有脉来虚弱者,加人参、五味子治疗;对于“久嗽经年,背寒、足跗常冷,汗多色白,嗽甚不得卧者”,叶氏认为此为“阳微卫薄,外邪易触,而浊阴夹饮上犯也,当和营卫,兼护其阳”,予黄芪建中汤去饴糖,加附子、茯苓温阳利水。

“久嗽背寒”,“盗汗”,“食减”,“夜眠欠安”,“脉弦右大”,用小建中汤去生姜,加茯神治疗。

健脾止咳法——异功散叶氏云:“从来久病,后天脾胃为要,咳嗽久,非客症。

治脾胃者,土旺以生金,不必穷究其嗽”;咳嗽日久肺气受损,子盗母气,脾胃之气更虚,从而使咳嗽迁延不愈。

此类脾气亏虚之久咳,临床表现为“劳嗽”,“喜得辛暖之物”,“久嗽减食”,“脉虚”,叶氏常予四君子汤或异功散加味治疗。

四君子汤来源于《太平惠民和剂局方》, 具有健脾益气的功能,为补气的基础方, 主治脾胃气虚证。

而异功散则是四君子汤加陈皮所成,源于钱乙《小儿药证直诀》,除具有健脾益气之功外,尚可行气除滞。

健脾补母,使脾运得健,水谷精微得以转输,痰液无从而生,肺气得生,而咳嗽自愈。

滋养胃阴,生津止咳

肺虚及母,一在阳气,一在阴津,阳气不足,责之于脾,阴津不足,责之于胃,脾虚者甘温益气为主, 胃虚者甘凉养阴为要, 总不失“培土生金”之旨。

故对于胃阴亏虚,津液不足,肺失濡养所致的久咳,叶氏常以甘凉养阴,润肺止咳为法则,对于肺胃阴伤所致的久咳,叶氏常予《金匮要略》麦门冬汤加减。

在《临证指南医案》中用麦门冬汤医案有4例,其临床表现为“久嗽食减”,“形寒畏风冷”,此乃卫外二气已怯,内应乎胃,阳脉不用也,遵循“用药莫偏治寒热,以甘药调之”的原则,予麦门冬汤原方治疗;

若临床表现为:“久嗽”,“入夏咳缓”,“神疲食减”,“渴饮”,“筋骨不束,两足酸痛”,此温邪延久,津液受伤,夏令暴暖泄气,胃汁暗亏也,法以甘缓,益胃中之阴,予麦门冬汤去半夏、粳米,加北沙参、生扁豆熬膏治疗;若兼疲乏,胃脘灼热者予麦门冬汤去半夏、人参,加北沙参、黄芪皮;若“脉右数,咽中干,鼻气热,早暮甚,此右降不及,胃津虚,厥阳来扰”,予麦门冬汤去半夏,加北沙参治疗。

从以上数案例中叶氏用《金匮》麦门冬汤多去苦温之半夏,而加北沙参养阴生津,加生扁豆甘淡健脾和胃,加黄芪益气健脾以恢复脾土健运之职。

应用沙参麦冬汤加减治疗久咳的医案有2例,临床表现为:“久咳”,“痰多食少”,“身动必息鸣如喘”,“自觉内火燔燎”,“脉左搏数,右小数”者,予沙参麦冬汤去玉竹、桑叶、

甘草,加茯神、川石斛;若临床表现为:“久嗽失音”,“脉左迟坚”,“入夏见红”,“天明咳甚”,“纳谷减损”者,予沙参麦冬汤去桑叶、甘草、天花粉,加川石斛,鸡子白。

3

从下焦肝肾论治慢性咳嗽

填精补肾法——六味地黄丸

肺主呼吸,肾主纳气,“肺为气之主,肾为气之根”。

日久必然影响到肾,所谓“五脏之伤,穷必及肾”,咳嗽一证也不例外。

慢性咳嗽日久可导致肾精不足,从而使咳嗽迁延反复,久治不愈,叶氏常用六味地黄丸加减治疗。

《临证指南医案》有2例。

其临床表现为:“久嗽呕逆”,“形瘦”,“脉垂尺泽”,“半年不愈”,此乃肾虚厥气上干所致,予六味地黄丸去熟地、泽泻、丹皮,加紫河车、人乳粉、枸杞子、五味子、胡桃肉、巴戟肉;张景岳认为“补阴不利水,利水不补阴,而补阴之法不宜渗”,因此去渗利之泽泻和清热之丹皮,加枸杞子、五味子、紫河车、人乳粉、胡桃肉、巴戟肉填精补肾,使肾水足,肺气降而止嗽。

若临床表现为“气弱,久嗽痰多,午前为甚者”,叶氏予早服六味地黄丸加五味子三钱,午服异功散治疗,肺脾肾同治,此仿薛己治法也。

通络止咳法——旋覆花汤

旋覆花汤出自《金匮要略》,一治“肝着,其人常欲蹈其胸上,

先未苦时,但欲饮热”者,一治妇人半产漏下,功在活血通络。

《本经》载旋覆花治“结气,胁下满…除水…下气”,《名医别录》曰:“旋覆花消上胸痰结,唾如胶漆…利大肠,通血脉…”,可见旋覆花有涤痰,和血,通腑之功;叶氏常用旋覆花汤治疗久病入络的胁痛、等。

久咳也有属肺络不通者,《临证指南医案》记载1例,“久咳伴有胁痛”,同样治以旋覆花汤加桃仁、柏子仁。

4

小结

《临证指南医案》共记载“久咳”、“久嗽”医案32例,集中体现了叶氏治疗久咳、久嗽的学术思想:第一,“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”,叶氏医案中涉及肺、脾、胃、肝、肾等多个脏腑;第二,“谨守病机,各司其属”,叶氏针对不同病因病机,强调治本,案中很少使用治疗咳嗽的“专用药”,而关键在于把握久咳的病因病机选方用药;

第三,叶氏善于化裁运用古方,如小青龙汤去麻、辛,《金匮》麦门冬汤去半夏加沙参,黄芪建中汤加茯苓、附子,旋覆花汤、六味地黄丸、异功散、麻杏石汤等等,无不出自古人、前贤,但经叶氏化裁运用,则别开生面,可见叶氏学有渊源,师古而不泥古;第四,善于开创。

叶氏甘缓和胃、养阴止咳法,清热化湿止咳法则有开创之功。

? 版权声明:。