中医基础理论——第六章-病因

- 格式:ppt

- 大小:6.28 MB

- 文档页数:119

中医基础理论――第六章病因【目的要求】1.熟悉病因的概念及病因学说的特点。

2.掌握六淫、疠气的概念和共同致病特点,六淫各自的性质和致病特征。

3.掌握七情的概念,七情与内脏精气的关系,七情内伤的致病特点。

4.熟悉饮食失宜、劳逸失度的致病规律和特点。

5.掌握痰饮、瘀血、结石的概念、形成原因和致病特点。

6.了解外伤、诸虫、药邪、医过和先天因素的致病概况。

7.了解中医病因学说的源流。

【教学内容】第一节外感病因一、六淫(一)六淫的概念(二)六淫的共同致病特点(三)六淫各自的性质和致病特征(一)风邪:阳邪,轻扬开泄,易袭阳位;善行数变;主动;为百病之长。

(二)寒邪:阴邪,易伤阳气;凝滞;收引。

(三)湿邪:阴邪,阻遏气机,损伤阳气;重浊;黏滞;趋下。

(四)燥邪:干涩,易伤津液;易伤肺。

(五)热(火)邪:阳邪,炎热趋上;易扰心神;易伤津耗气;易生风动血;易致疮痈。

(六)暑邪:阳邪,炎热;升散,扰神伤津耗气;多挟湿。

二、疠气(一)疠气的概念(二)疠气的致病特点发病急骤,病情危笃;传染性强,易于流行;一气一病,症状相似。

(三)疠气的影响因素:气候因素、环境因素、社会因素、预防隔离。

第二节内伤病因一、七情内伤(一)七情内伤的概念(二)七情与内脏精气的关系(三)七情内伤的致病特点1.直接伤及内脏(1)损伤相应内脏(2)首先影响心神(3)数情交织多伤心肝脾(4)易损伤潜病之脏2.影响脏腑气机:怒则气上、喜则气缓、悲则气消、恐则气下、思则气结、惊则气乱。

3.多发为情志病证;4.影响疾病转归。

二、饮食失宜(一)饮食不节:过饥;过饱。

(二)饮食不洁(三)饮食偏嗜:寒热偏嗜;五味偏嗜;食类偏嗜、偏嗜饮酒。

三、劳逸失度(一)过劳:劳力过度,伤气;劳神过度,伤心脾;房劳过度,耗伤肾精肾气。

(二)过逸:包括体力过逸和脑力过逸。

第三节病理性病因一、痰饮(一)痰饮的概念:有形之痰和无形之痰。

(二)痰饮的形成:外感六淫、七情内伤、饮食劳逸引致肺脾肾肝三焦功能失常。

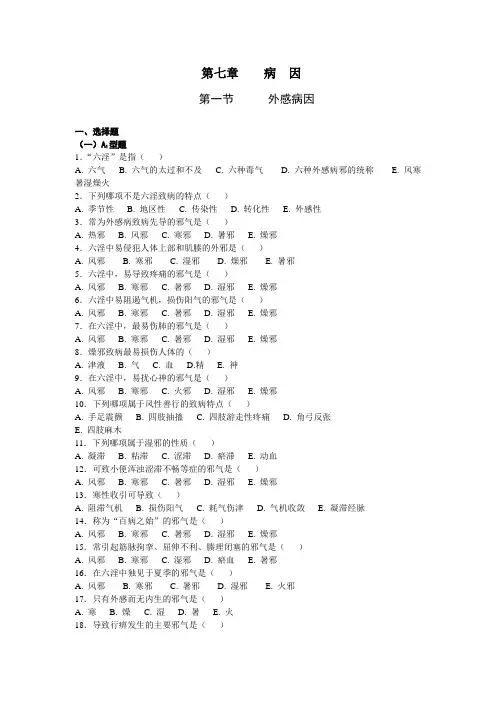

第七章病因第一节外感病因一、选择题(一)A1型题1.“六淫”是指()A. 六气B. 六气的太过和不及C. 六种毒气D. 六种外感病邪的统称E. 风寒暑湿燥火2.下列哪项不是六淫致病的特点()A. 季节性B. 地区性C. 传染性D. 转化性E. 外感性3.常为外感病致病先导的邪气是()A. 热邪B. 风邪C. 寒邪D. 暑邪E. 燥邪4.六淫中易侵犯人体上部和肌腠的外邪是()A. 风邪B. 寒邪C. 湿邪D. 燥邪E. 暑邪5.六淫中,易导致疼痛的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 暑邪D. 湿邪E. 燥邪6.六淫中易阻遏气机,损伤阳气的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 暑邪D. 湿邪E. 燥邪7.在六淫中,最易伤肺的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 暑邪D. 湿邪E. 燥邪8.燥邪致病最易损伤人体的()A. 津液B. 气C. 血D.精E. 神9.在六淫中,易扰心神的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 火邪D. 湿邪E. 燥邪10.下列哪项属于风性善行的致病特点()A. 手足震颤B. 四肢抽搐C. 四肢游走性疼痛D. 角弓反张E. 四肢麻木11.下列哪项属于湿邪的性质()A. 凝滞B. 粘滞C. 涩滞D. 瘀滞E. 动血12.可致小便浑浊涩滞不畅等症的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 暑邪D. 湿邪E. 燥邪13.寒性收引可导致()A. 阻滞气机B. 损伤阳气C. 耗气伤津D. 气机收敛E. 凝滞经脉14.称为“百病之始”的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 暑邪D. 湿邪E. 燥邪15.常引起筋脉拘挛、屈伸不利、腠理闭塞的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 湿邪D. 瘀血E. 暑邪16.在六淫中独见于夏季的邪气是()A. 风邪B. 寒邪C. 暑邪D. 湿邪E. 火邪17.只有外感而无内生的邪气是()A. 寒B. 燥C. 湿D. 暑E. 火18.导致行痹发生的主要邪气是()A. 寒邪B. 湿邪C. 热邪D. 风邪E. 火邪19.导致着痹发生的主要邪气是()A. 寒邪B. 湿邪C. 热邪D. 风邪E. 火邪20.具有升散而又挟湿特性的邪气是()A. 湿邪B. 燥邪C. 热邪D. 暑邪E. 寒21.寒邪的致病特点有易致()A. 气消B. 气耗C. 气泄D. 气乱E. 气收22.炎夏之日,症见气短乏力,甚则突然昏倒,不省人事,是由于()A暑热炽盛 B. 扰及心神 C. 耗气伤津 D. 暑湿夹杂 E. 热极生风23.临床上症见头痛如裂,目赤肿痛,其病机为()A. 心火上炎B. 肝火上炎C. 胃火炽盛D. 肺火炽盛E. 阴火炽盛24.寒邪、湿邪的共同致病特点是()A. 损伤阳气B. 阻遏气机C. 粘腻重浊D. 凝滞收引E. 病程缠绵25.在一定条件下,“五志”和“五气”皆可化()A. 风B. 寒C. 湿D. 火E. 燥26.下列哪一项是火、燥、暑共同的致病特点()A. 上炎B. 耗气C. 伤津D. 动血E. 扰神27.六淫之中,唯一可直中少阴为病者,应属()A. 燥邪B. 寒邪C. 暑邪D. 火邪E. 湿邪28.不属于疫气性质及致病特点的是()A. 传染性强B. 特异性强C. 症状相似D. 气候反常E.发病急骤29.下列哪项不属于疫病发生流行的原因()A. 社会因素B. 气候因素C. 隔离因素D.环境因素E.体质因素30.明确提出“三因学说”的医家是()A. 张仲景B. 刘完素C. 陈无择D. 陶弘景E. 巢元方(二)A2型题1.某人素体虚弱,感受寒邪而发病,自诉恶寒,手足冷,腹痛腹泻,便下清稀。

中医学基础---第六章病因第六章病因病因即致病因素,又称为病原(古作“病源”)、病邪等,泛指能破坏人体相对平衡状态而导致疾病的原因。

导致疾病的原因多种多样,包括六淫、疫气、七情内伤、饮食失宜、劳逸过度、痰饮、瘀血、结石、外伤、寄生虫以及先天因素、医源因素、药源因素等。

历代医家均重视研究致病因素的来源、性质和致病特点,提出了不同的病因分类方法。

《黄帝内经》有阴阳分类法和三部分类法,其中阴阳分类法影响最大,即把风、雨、寒、暑等外来病因归属于阳,把饮食、居处、喜怒等归属于阴。

汉代张机的《金匮要略》在《灵枢·百病始生》的“喜怒不节则伤脏,风雨则伤上,清湿则伤下”三部分类法的基础上,将疾病的发生概括为三个途径,即把经络受邪入脏腑归属于内所因,把病变局限于四肢九窍等相对浅表部位的致病原因归属于外皮肤所中,把房室、金刃、虫兽所伤归属于第三类。

晋代陶弘景在《肘后百一方》中提出“三因论”,即“一为内疾,二为外发,三为它犯”。

宋代陈无择在前人病因分类的基础上,明确地提出外因、内因、不内外因的“三因学说”,即六淫侵袭为外所因,七情所伤为内所因,饮食劳倦,跌仆金刃以及虫兽所伤为不内外因。

近年来中医学术界综合了历代医家对病因分类的认识,将病因分为外感病因、内伤病因、病理产物性病因和其他病因四类,即将六淫、疫气归属于外感病因,七情内伤、饮食失宜、劳逸过度归属于内伤病因,痰饮、瘀血、结石归属于病理产物性病因,外伤、寄生虫以及先天因素、医源因素、药邪因素归属于其他因素。

中医临床探求病因的方法主要有两种:一是直接询问发病原因,例如详细询问病人是否感受外邪、有无情志因素及外伤、有无接触传染因素等。

这种方法简便易行,但实际应用时常受到较多因素的限制或干扰。

二是辨证求因,即以疾病的临床表现为依据,通过对疾病症状和体征的综合分析来推求致病因素,这种方法又叫做“审证求因”。

中医病因学说是研究致病因素的性质、致病特点及其临床表现的系统理论。

中医基础理论病因本分试题(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第六章病因一、选择题(一)A型题1.明确提出“中医三因学说”的是:A.张仲景B.陶弘景C.陈无择D.巢元方E.刘完素2.在疾病的发展过程中,原因和结果:A.两者互不转化B.两者相互作用C.两者互不关联D.两者对立制约E.两者静止不变3.以下属于病理产物形成的病因是:A.疠气B.六淫C.七情D.瘀血E.劳逸4.易袭阳位,具有升发向上特性的邪气是:A.暑邪B.燥邪C.风邪D.火邪E.寒邪5.下列何气能兼其五气:A.暑B.湿C.寒D.风E.热6.六淫中最易导致疼痛的邪气是:A.寒邪B.火邪C.风邪D.燥邪E.湿邪7.感受寒邪而致的“中寒”是指:A.寒邪伤于肌表B.寒邪入中经脉C.寒邪自内而生D.寒邪直中脏腑E.寒邪侵及血分8.六淫中具有病程长,难以速愈的邪气是:A.寒邪B.火邪C.风邪D.暑邪E.湿邪9.其性趋下的病邪为:A.火邪B.燥邪C.湿邪D.风邪E.以上都不是10.湿邪、寒邪的共同致病特点是:A.损伤阳气B.阻遏气机C.粘腻重浊D.凝滞收引E.易袭阴位11.致病后可出现各种秽浊症状的邪气是:A.风邪B.寒邪C.热(火)邪D.湿邪E.燥邪12.燥邪致病最易损伤人体:A.津液B.气血C.肾精D.肝血E.阳气13.温燥病的发病季节一般是:A.夏末秋初B.近冬深秋C.长夏季节D.冬末春初E.春末夏初14.六淫中最易致肿疡的是:A.风邪B.湿邪C.火邪D.燥邪E.寒邪15.下列哪项不属火邪的致病特点:A.易伤津耗气B.易生风动血C.易扰乱神明D.易致肿疡E.易阻遏气机16.易致肝风内动的是:A.寒邪B.湿邪C.暑邪D.热邪E.风邪17.下列哪一项是火、燥、暑共同的致病特点:A.上炎B.耗气C.伤津D.动血E.生风18.六淫致病,季节性最强的邪气是:A.风邪B.寒邪C.燥邪D.湿邪E.暑邪19.虚邪是指:A.微邪B.较弱的邪气C.瘀血D.贼邪E.致病邪气的通称20.只有外感而无内生的邪气是:A.寒邪B.燥邪C.湿邪D.暑邪E.热邪21.具有升散而又挟湿特性的邪气是:A.湿邪B.燥邪C.热邪D.暑邪E.寒邪22.伤于风者:A.上先受之B.下先受之C.阳先受之D.阴先受之E.外先受之23.异气是指:A.六淫邪气B.异常气候C.情志变化D.气机失常E.乖戾之气24.怒则:A.气缓B.气上C.气下D.气消E.气结25.恐则:A.气消B.气上C.气泄D.气耗E.气下26.劳则:A.气上B.气下C.气收D.气耗E.气缓27.寒则:A.气结B.气缓C.气收D.气泄E.气上28.导致心气涣散,神不守舍,出现精神不集中的原因是:A.恐则气下B.惊则气乱C.怒则气上D.喜则气缓E.悲则气消29.七情太过首先伤及:A.肝气B.脾阳C.肾精D.肺津E.心神30.疠气最主要的致病特点是:A.发病急B.病势重C.症状相似D.传染性强E.老少皆能致病31.《素问·宣明五气篇》提出:久卧伤:A.气B.血C.肉D.精E.筋32.“百病多由痰作祟”是指痰:A.致病广泛B.病势缠绵C.阻滞气机D.阻碍气血E.扰动神明33.痰致病广泛,变化多端的原因是:A.痰可扰乱神明B.痰可化火化风C.痰阻碍气血运行D.痰似风善行数变E.痰可随气升降无处不到34.与痰饮成因关系较小的内脏是:A.脾B.心C.肺D.肾E.三焦35.瘀血形成之后可致疼痛,其特点为:A.胀痛B.掣痛C.隐痛D.灼痛E.刺痛36.瘀血引起出血的特点:A.出血量多B.出血颜色鲜明C.出血量少D.出血伴有血块E.出血色淡质清稀37.结石致痛一般表现为:A.胀痛B.灼痛C.刺痛D.隐痛E.冷痛38.痰饮、瘀血、结石在形成过程中均与下列哪项有关:A.寒凝B.气虚C.气滞D.血热E.湿热39.寄生虫病的发生,除与饮食不洁有关外,还与下列哪项有关:A.寒湿内停B.气血不足C. 恣食厚味D.过度劳累E.湿热内积40.下列哪项不属于寒邪的致病特点:A.寒为阴邪B.寒性黏滞C.寒性收引D.寒性凝滞E.易伤阳气41.下列哪项不属于疠气形成和疫病流行的原因:A.气候反常B.环境污染C.社会因素D.暴饮暴食E.饮食不洁42.下列不属于水湿痰饮致病特点的是:A.致病广泛B.变化多端C.扰乱神明D.局部刺痛E.阻滞气机43.在水湿痰饮四者关系中,哪项是错误的:A.饮之凝聚成痰B.水乃湿聚而成C.水液积聚成饮D.水聚稠浊为饮E.湿乃水液弥散之态44.以下哪项不属瘀血致痛的特点:A.痛处固定B.刺痛C.疼痛喜按D.疼痛拒按E.疼痛夜间加重45.下列不属于瘀血的别名是:A.恶血B.败血C. 衃血D.蓄血E.溢血46.下列哪项不属于蛔虫病的临床表现:A.脐周疼痛B.时发时止C.寐时磨牙D.脘腹剧痛E.皮下结节47.下列哪项与绦虫病的形成与临床表现无关:A.肛门奇痒B.食欲亢进C.形体消瘦D.大便中有白色虫体节片E.食生的或未经煮熟的猪、牛肉48.在钩虫病的形成及临床表现中,哪些是错误的:A.有异食癖B.脐周疼痛C.初起见皮肤瘙痒D.手足皮肤直接接触粪土E.面色萎黄,甚至周身浮肿(二)B型题A.易耗气伤津B.易损伤阳气C.易袭阳位D.易袭阴位E.易阻滞气机1.风邪致病2.暑邪致病3.寒邪致病A.上先受之B.外先受之C.阴受之D.阳受之E.下先受之4.伤于风者5.伤于湿者6.犯贼风虚邪者A.风邪B.湿邪C.暑邪D.燥邪E.火邪7.六淫中致病季节性最强的邪气是:8.为百病之长的邪气是:9.易致疮痈的邪气是:A. 气消B.气结C.气下D.气收E.气耗10.悲则:11.劳则:12.寒则:(三)D型题1.中医探求病因的主要方法是:A. 详细询问发病的经过及有关情况,推断病因B.以临床表现为依据辨证求因C.从一般到个别进行思维演绎D.主要研究六气的变化E.以五行为依据推衍2.广义之火是指:A. 宿食滞留B.具有温煦作用的阳气C.火热之邪D.血运不畅的病理产物E.津液代谢障碍的病理产物3.寒邪、湿邪共同的致病特点是:A. 均为阴邪B.易伤阳气C.耗气伤津D.粘腻重浊E.易袭阴位4.热邪、暑邪皆有的致病特点是:A. 均为阴邪B.均为阳邪C.均可挟湿D.均伤津耗气E.均可致疮痈5.虚邪是指:A. 五邪之一B.较弱的邪气C.微邪D.贼邪E.致病邪气的通称6.过度安逸可致:A. 伤津耗液B.耗损肝血C.全身虚弱D.损伤肾精E.气血运行不畅7.偏嗜饮酒可致:A.损伤心肺B.损伤肝肾C.损伤脾胃D.内生湿热E.气滞血瘀8.过食生冷寒凉之品可致:A. 内生寒湿B.损伤脾胃阳气C.阴虚火旺D.损伤心肺气血E.损伤肝肾精血9.瘀血可致体内癥块,其特点是:A.时聚时散B.柔软喜按C.腹胀喜暖D.位置固定E.质硬拒按10.病因中先天因素是指:A. 婴儿阶段喂养不当B.婴儿阶段体弱多病C.婴儿阶段发育不良D.胎儿早期,其母感受邪气或误用药物E.人未出生前父母体质差,影响胎儿发育11.风性“善行而数变”主要是指:A. 病位游走不定B.风为百病之长C.风有向外的特性D.风有向上的特性E.变幻无常,发病迅速12.六淫中属阴邪的有:A. 寒邪B.火邪C.湿邪D.风邪E.暑邪13.易致人体上部(头面)发病的邪气是:A. 风B.寒C.湿D.燥E.火14.易使人体腠理开泄而汗出的邪气是:A.燥邪B.风邪C.湿邪D.寒邪E.暑邪15.劳神过度则耗伤:A.心血B.肺气C.肝血D.脾气E.肾精(四)X型题1.六淫致病的共同特点是:A.外感性B.季节性C.地域性D.相兼性E.变化性2.易耗伤津液的病邪有:A. 风邪B.燥邪C.暑邪D.火邪E.寒邪3.疠气的致病特点是:A.发病急骤B.病情较重C.症状相似D.传染性强E.易于流行4.饮食不节致病表现为:A. 脾胃损伤B.饮食停滞C.气血衰少D.聚湿成痰E.化生内热5.形成瘀血的原因有:A.气虚B.气滞C.血寒D.血热E.内外伤6.与痰饮形成有关的是:A.外感六淫B.饮食不节C.七情内伤D.三焦水道不利E.肺脾肾功能失常7.目前根据病因发生的途径及形成过程,将病因分为:A.外感病因B.内伤病因C.外伤病因D.其他病因E.病理产物形成的病因8.陈无择将病因分为:A. 内因B.其他病因C.外因D.不内外因E.病理产物形成的病因9.热邪的性质和致病特点是:A. 热性干涩B.热为阳邪C.易扰心神D.易生风动血E.善行数变10.导致发病病程较长的病因有:A.湿邪B.水湿痰饮C.瘀血D.七情内伤E.结石11.疠气又称:A.疫气B.戾气C.异气D.毒气E.乖戾之气12.过劳包括:A.劳力过度B.劳神过度C.房劳过度D.安逸过度E.饮酒过度13.瘀血又称为:A.恶血B.溢血C.败血D. 衃血E.蓄血14.与水湿痰饮形成的相关脏腑是:A.肺B.膀胱C.三焦D.脾E.肾15.结石多发于:A.大肠B.胃C.胆D.膀胱E.肾16.结石的致病特点是:A.多发于五脏B.多发于六腑C.易阻滞气机D.发生绞痛E.损伤脉络17.水湿痰饮、瘀血,结石致病均为:A.导致疼痛B.致病因素C.阻滞气机D.有形病理产物E.致病广泛,病程较长二、填空题代______明确提出“三因学说”。