中医基础理论-病因病机

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:34

中医基础理论病因病机试题及答案一、单项选择题(每小题1分,共50分。

多选或错选不得分)1.下列关于淀粉样变性的叙述,哪项是错误的()A,可知于结核病B.可见于骨髓瘤C.可以就是全身性疾病D.可以是局灶性病变E,由免疫球蛋白沉积而变成2.机体的内环境是指()。

A.体液B.细胞内液C,细胞外液D.血浆3.关于血吸虫病的叙述,以下哪项就是恰当的()Λ,晚期急性虫卵结节出现大量类上皮细胞B.慢性虫卵结节的虫卵内毛蝴仍存活C.急性虫卵结节内大量嗜中性粒细胞浸润D.慢性虫卵结节内大量淋巴细胞浸染E.肺内无虫卵结节形成4.液化性发炎常见于0。

A.脑B.心C.肾D.脾5.原位癌就是指()A.早期癌B.原发癌C.然膜内癌D.未出现迁移的癌E,未突破基底膜的癌6.以下H2受体拮抗剂中,抑酸促进作用最强大且长久而副作用最少的就是()。

A.西咪替丁B.雷尼替丁C.法莫替丁D.尼扎替丁7.病毒性肝炎时,肝细胞的灶状坏死属于()A.凝固性发炎8.液化性坏死C.干酪样发炎D.固缩性坏死E.坏疽8.甲亢危象的治疗,下列哪组最理想?()A.丙硫氧嗑咤+碘剂+泼尼松8.丙硫氧喀咤+泼尼松C.甲心疏咪哇十泼尼松D.丙硫氧嚅咤+甲磕咪嗖9.以下属营养必需脂肪酸的就是()A.油酸B.亚麻酸C.软脂酸D.硬脂酸E∙十二碳脂肪酸10.有关卢瓦龙县细胞癌的叙述,错误的就是()A.癌细胞形成角化珠B.不好厚腻膀胱和肾盂等处C.组织学上可有不同程度的移行上皮的特点D,呈圆形浸润性生长E.可由乳头状瘤恶变而来11.以下细胞中,再造能力最强的就是()。

A.心肌细胞B.骨细胞C.纤维细胞D.血管内皮细胞12.半抗原是指()A.既有免疫原性,又存有抗原性B.具有抗原性,而没有免疫原性C.具备免疫原性,而没抗原性D.既没有免疫原性,也没有抗原性E∙与蛋白质载体融合后,可以赢得抗原性13.丙酮酸段化酶是哪一个反应中的关键防?()A.磷酸戊糖途径B.糖原制备C.糖原分解D.糖异生14.脂肪酸大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为()。

中医基础理论主要内容中医基础理论的主要内容包括中医学的哲学基础、中医学对正常人体的认识、中医学对疾病的认识,以及中医养生和治疗疾病的原则。

以下是由店铺整理关于中医基础知识理论主要内容的内容,希望大家喜欢!中医基础理论主要内容(一)中医学的哲学基础对中医理论体系形成影响较大的哲学思想主要有气一元论、阴阳学说、五行学说。

气一元论讨论的是气是构成世界的本原,即世界本原于气。

气是运动不息,变化不止的,其基本形式是升、降、出、入。

物质世界的诸般变化均源于气的运动变化,即气化。

气一元论渗透到中医学中以说明精气是生命的本源,也是生命活动的物质基础。

人体气的运动必须协调、通畅才能保证机体功能的正常,精气与神密切相关等等。

阴阳五行学说主要讨论阴阳五行学说的基本概念及基本内容,阴阳学说认为阴和阳既可代表相互对立的两个事物又可代表一事物内部所存在的相互对立的两方。

阴阳既是对立的、又是统一的。

相互间有着交感、制约、互根、消长、转化等关系;五行学说则认为世界上一切事物都可按其基本属性分为五类:即金、木、水、火、土。

五者之间存在着生克关系。

阴阳五行学说渗透到中医学中则用以说明人体的组织结构、生理功能、病理变化并用于疾病的诊断和疾病的防治。

(二)中医学关于正常生命现象的理论知识主要有气血津液、脏象、经络、形体官窍等内容。

气血津液主要阐述气血津液这些人体生命活动所需的基本物质的生成、作用及其相互关系。

中医基础理论脏象则以五脏为中心阐述五脏、六腑、奇恒之腑、以及相关的形体、官窍、情志、液体的作用及其相互关系,也包括五脏系统与自然界的关系。

经络主要阐述经络的概念和基本生理功能;十二正经概念、分布、走向与交接规律、循经路线、流注次序以及与脏腑的关系;奇经八脉的循行路线、功能;别络、经别、经筋、皮部等内容。

形体官窍主要讨论了皮、肉、筋、骨、脉;眼、鼻、耳、口、舌的功能及与脏腑、经络的关系。

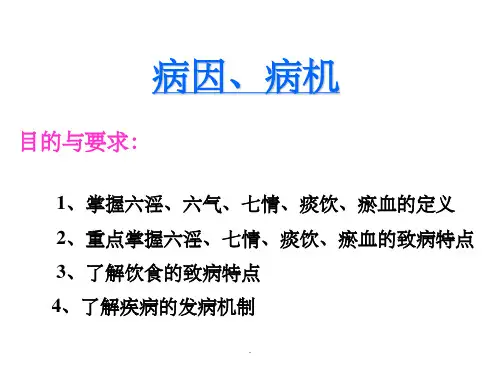

(三)中医学关于疾病的理论知识主要包括病因、发病以及病机内容。

中医基础理论知识之病因病机学说中医中药是医疗事业单位考试的重要考查内容,本文带着大家梳理相关知识。

病因,就是破坏人体相对平衡状态而引起疾病的原因。

古代中医病因学将致病因素分为三种:即外因(如六淫、疠气等),内因(如七情)和不内外因(包括饮食不节、劳逸损伤、外伤、寄生虫等)。

痰饮和瘀血是人体受某种致病因素作用后在疾病过程中形成的病理产物,又能直接或间接作用于人体某一脏腑组织,发生多种病证,故又属致病因素。

其实,中医的所谓“不内外因”,有的即是外因,如外伤等;有的则是内因为主,但常结合外因而致病的,如饮食不节、劳逸损伤等皆属此类。

没有一种致病因素既不属于内因,又不属于外因的,充其量是某一致病因素,可能由内因与外因的协同作用形成,因而严格说来,中医所认识的病因是内因与外因两大类。

中医经典著作《黄帝内经》对病因有非常全面、深入的论述。

《灵枢·顺气一日分为四时》提到:“夫百病之所生者,必起于燥湿、寒暑、风雨、阴阳、喜怒、饮食、居处。

”这也许是目前有文字记载的关于天文、气候对人体影响的最早记录,大致意思是说环境中的干燥、潮湿、大寒、大暑、刮风、下雨、阴阳不调、过喜、过怒、饮食、居住环境都可以导致人体发病。

也就是说,《内经》所论述的病因内容主要有天气因素(风、寒、暑、湿、燥、火)、情志因素(怒、喜、忧、思、悲、恐、惊)和饮食起居(饮食、劳逸、房事、起居等)三大方面。

病机,是指疾病发生、发展、变化及其结局的机理。

以阴阳五行、气血津液、藏象、经络、病因和发病等基础理论,探讨和阐述疾病发生、发展、变化和结局的机理及其基本规律,即病机学说。

具体内容:1.从整体上探讨疾病的发生、发展、变化和结局的基本规律。

如邪正盛衰、阴阳失调、气血失常、津液代谢失常等。

2.从脏腑、经络等某一系统研究疾病的发生、发展、变化和结局的基本规律。

如脏腑病机、经络病机等。

3.探讨某一类疾病的发生、发展、变化和结局的基本规律,如六经传变病机、卫气营血传变病机和三焦传变病机等。

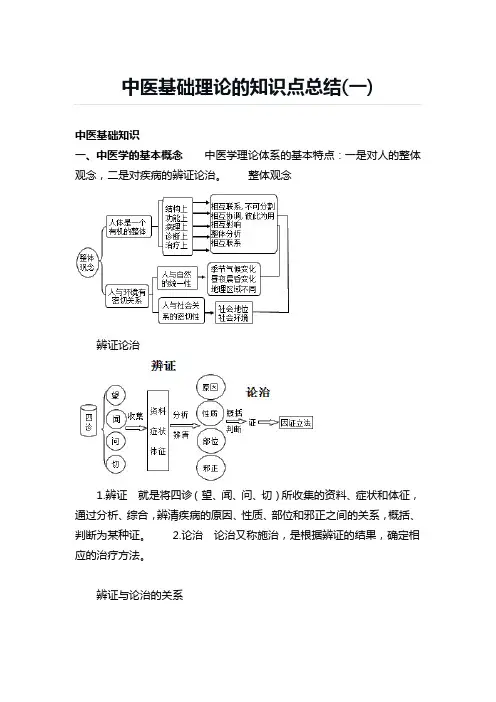

中医基础理论的知识点总结(一)中医基础知识一、中医学的基本概念中医学理论体系的基本特点:一是对人的整体观念,二是对疾病的辨证论治。

整体观念辨证论治1.辨证就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。

2.论治论治又称施治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

辨证与论治的关系二、中医基础理论阴阳五行藏象气血津液经络病因与发病病机防治原则(一)阴阳五行学说 1.阴阳的概念对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

代表着事物相互对立又相互联系的两个方面。

《类经·阴阳类》“阴阳者,一分为二也。

” 2.阴阳学说的内容3.五行的概念木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。

4.五行生克乘侮五行之间并不是静止地、孤立地存在,五行学说以五行之间的相生和相克联系来探索和阐释事物之间相互联系、相互协调平衡的整体性和统一性。

同时,还以五行之间的相乘和相侮,来探索和阐释事物之间的协调平衡被破坏后的相互影响。

5.相生含义:五行中的某一行对另一行具有促进、助长和滋生作用。

规律:6.相克含义:五行中的某一行对另一行具有抑制和制约作用。

规律:7.相乘含义:五行中的某一行对其所胜一行的过度克制。

规律:8.相侮含义:五行中的某一行对其所不胜一行的反向克制,即反克,又称“反侮”。

规律:相克与相乘、相侮的异同:相克——正常、生理相乘、相侮——异常、病理相乘与相侮的不同:相乘与相克次序一致相侮与相克次序相反(二)藏象 1.五脏肝、心、脾、肺、肾。

2.六腑胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦称为六腑。

3.五脏的主要生理功能4.六腑的主要生理功能胆:贮存与排泄胆汁;胆主决断。

胃:主受纳与腐熟水谷。

小肠:受盛化物,泌别清浊。

大肠:接受小肠下传的糟粕,吸收其中多余的水分,使之成大便排出体外。

膀胱:贮尿和排尿。

三焦:有总司人体的气化作用,为水液代谢的通路。

中医基础理论病因与病机病因与病机是中医理论中非常重要的概念,它们是用来解释疾病发生、发展和变化的原因和机制。

病因是指导致疾病发生的各种因素,而病机则是指病理变化的机制和规律。

病因与病机的研究对于中医诊断和治疗具有重要意义。

本文将从中医基础理论的角度探讨病因与病机的相关内容。

一、病因的分类中医将病因分为内因和外因两大类。

内因是指身体内部的因素,如情志不遂、饮食失节、过劳、不洁之气等。

外因是指来自外界的各种因素,如风、寒、暑、湿、燥、火等六气,以及传染病的病原体等。

二、病因的作用病因对人体的影响可以分为直接作用和间接作用。

直接作用是指病因通过直接损害人体的组织和器官,导致相应的疾病发生。

例如,外感风寒可以导致感冒,饮食失节可以导致消化系统的疾病。

间接作用是指病因通过扰乱人体的阴阳平衡和气血流通,进而导致疾病发生。

例如,情志不遂会导致气机郁滞,湿邪内生则会阻碍气血运行。

三、病机的形成过程病机是指疾病发展的规律和机制。

中医将病机分为四个阶段,即未病、气滞、血瘀、痰湿。

在未病阶段,人体尚未出现明显的症状,此时病机尚未形成。

当气滞阶段出现时,疾病开始显现出一些轻微的症状,如胸闷、胁痛等。

随着病程的进展,血瘀阶段会出现明显的疼痛和瘀滞症状。

最后,痰湿阶段病情进一步恶化,出现咳嗽、气急等症状。

四、病因与病机的关系病因与病机是密切相关的,病因是导致病机形成的原因,而病机则是病因作用下的体现。

病因与病机的关系可以理解为因果关系。

只有了解了病因,才能深入了解病机,从而指导针对性的治疗方法。

五、中医治疗基于病因与病机中医治疗的基本思想是辨证施治,即根据病因与病机的不同,采取相应的治疗方法。

辨证施治要求医生全面了解病情,包括病因、病机以及其他相关因素,如年龄、体质等。

只有全面把握了病因与病机,才能制定出针对性的治疗方案,提高治疗效果。

六、病因与病机的平衡状态中医认为,一个人的健康状态是病因与病机保持平衡的结果。

当病因超过了机体的调节能力,或者机体内部存在某些隐性的病机时,疾病就可能发生。

中医基础理论中的病因病机学说中医学是中华民族几千年来积累的经验总结,其中病因病机学说是中医理论的核心内容之一。

病因病机学说是指中医对疾病发生发展的原因和机理的认识与解释。

了解病因病机学说对于准确判断疾病的性质以及制定有效的治疗方案至关重要。

1. 概述在中医理论中,病因是指导致疾病发生的原因和条件,而病机则是疾病发生、发展和转归的过程与规律。

中医学认为,疾病的发生是由于人体与外界环境的相互作用所导致的。

病因主要包括外感、内伤、情志、饮食等方面,而病机则包括邪正斗争、脏腑功能紊乱等方面的内容。

2. 病因学说2.1 外感病因外感病因是指来自外界的各种病邪侵袭人体所引起的疾病。

中医将外邪分为六种:风、寒、暑、湿、燥、火。

不同的外邪入侵人体会导致不同的病症,这与人体体质和处于的环境有关。

2.2 内伤病因内伤病因是指人体内脏器官功能失调或损伤导致的疾病。

内伤的原因可以有多种,如长期的不良饮食习惯、情志不畅、生活作息不规律等。

内伤导致的疾病多属于慢性病,发展缓慢但危害较大。

2.3 情志病因情志病因是指由于人的情绪变化所导致的疾病。

中医认为气机运行受情志的刺激而变化,情志不畅可能导致气机紊乱,从而引发或加重疾病。

常见的情志病因有喜、怒、忧、思、悲、恐等。

2.4 饮食病因饮食病因是指人体摄入的食物与饮品对于健康所产生的影响。

中医将食物分为五味,即酸、甘、苦、辛、咸。

不同的饮食习惯和不合理的食物搭配可能影响人体的健康状况,甚至导致疾病的发生。

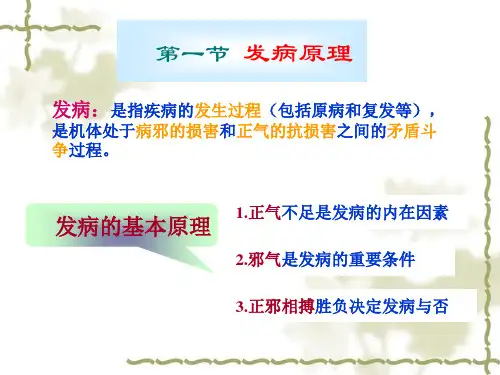

3. 病机学说3.1 邪正斗争邪正斗争是指人体对外邪的抗争过程。

中医认为,人体内有正气和邪气两种力量,正气指人体的自身防御能力,保持正常生理功能;邪气指外邪侵袭人体所引起的病理变化。

当外邪入侵人体时,正气会与之斗争,帮助身体恢复健康。

3.2 脏腑功能紊乱脏腑功能紊乱是指人体脏腑功能失调所导致的疾病。

中医将人体内脏器官分为五脏六腑,每个脏腑有不同的功能。

当人体内某个脏腑功能失调时,就会引发疾病。