第1章电磁兼容概述

- 格式:ppt

- 大小:142.00 KB

- 文档页数:12

由无线电骚扰引起的有用信号接收性能的下降。

1.15系统间干扰 inter-system interference由其它系统产生的电磁骚扰对一个系统造成的电磁干扰。

1.16系统内干扰 intra-system interference系统中出现的由本系统内部电磁骚扰引起的电磁干扰。

1.17 自然噪声 natural noise来源于自然现象而非人工装置产生的电磁噪声。

1.18 人为噪声 man-made noise来源于人工装置的电磁噪声。

1.19(性能)降低 degradation (of performance)装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。

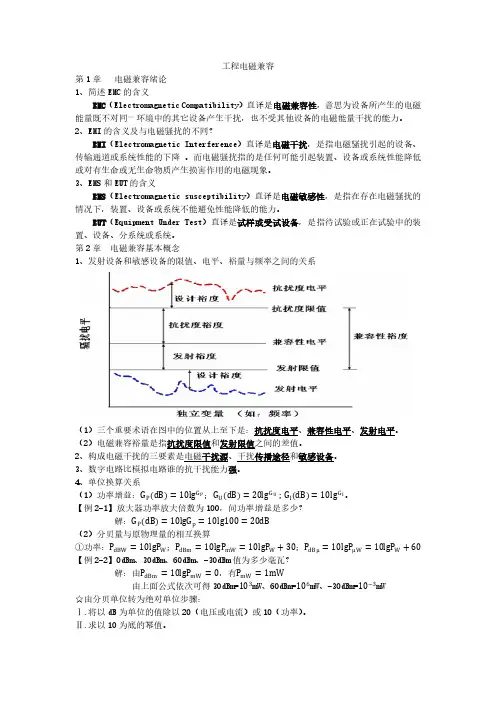

1.20(对骚扰的)抗扰性 immunity (to a disturbance)装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

1.21(电磁)敏感性(electromagnetic) susceptibility在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。

注:敏感性高,抗扰性低。

1.22静电放电 electrostatic discharge (ESD)具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。

2骚扰波形2.1瞬态(的) transient (adjective and noun)在两相邻稳定状态之间变化的物理量或物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度。

2.2脉冲Pulse在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量。

2.3冲激脉冲 impulse针对某给定用途,近似于一单位脉冲或狄拉克函数的脉冲。

2.4尖峰脉冲 spike持续时间较短的单向脉冲。

2. 5(脉冲的)上升时间 rise time (of a pluse)脉冲瞬时值首次从给定下限值匕升到给定上限值所经历的时间。

注:除特别指明外,下限值及上限值分别定为脉冲幅值的10%和90%。

2.6上升率 rate of rise一个量在规定数值范围内,即从峰值的10%到90%,随时间变化的平均速率。

电子通信行业电磁兼容技术与优化研究第一章电磁兼容基础理论 (2)1.1 电磁兼容概述 (2)1.2 电磁兼容基本参数 (2)1.3 电磁干扰源与传输途径 (3)1.4 电磁兼容标准与规范 (3)第二章电磁干扰抑制技术 (3)2.1 滤波器设计与应用 (3)2.2 屏蔽技术及其应用 (4)2.3 接地与搭接技术 (4)2.4 电磁干扰抑制材料 (4)第三章电磁兼容设计原则与方法 (5)3.1 电磁兼容设计原则 (5)3.2 电磁兼容设计流程 (5)3.3 电磁兼容设计方法 (6)3.4 电磁兼容设计案例分析 (6)第四章电磁兼容测试与评估 (6)4.1 电磁兼容测试方法 (7)4.2 电磁兼容测试设备 (7)4.3 电磁兼容评估方法 (7)4.4 电磁兼容测试与评估案例分析 (7)第五章电磁兼容技术在通信设备中的应用 (8)5.1 通信设备电磁兼容问题分析 (8)5.2 通信设备电磁兼容设计要点 (8)5.3 通信设备电磁兼容测试与评估 (8)5.4 通信设备电磁兼容案例分析 (9)第六章电磁兼容技术在无线通信系统中的应用 (9)6.1 无线通信系统电磁兼容问题分析 (9)6.2 无线通信系统电磁兼容设计要点 (9)6.3 无线通信系统电磁兼容测试与评估 (10)6.4 无线通信系统电磁兼容案例分析 (10)第七章电磁兼容技术在数据通信设备中的应用 (10)7.1 数据通信设备电磁兼容问题分析 (10)7.2 数据通信设备电磁兼容设计要点 (11)7.3 数据通信设备电磁兼容测试与评估 (11)7.4 数据通信设备电磁兼容案例分析 (11)第八章电磁兼容技术在电力系统中的应用 (12)8.1 电力系统电磁兼容问题分析 (12)8.1.1 电力系统的电磁环境特点 (12)8.1.2 电力系统电磁兼容问题类型 (12)8.2 电力系统电磁兼容设计要点 (12)8.2.1 设备选型与布局 (12)8.2.2 屏蔽与接地 (13)8.2.3 电路设计与滤波 (13)8.3 电力系统电磁兼容测试与评估 (13)8.3.1 测试方法 (13)8.3.2 测试设备 (13)8.3.3 评估方法 (14)8.4 电力系统电磁兼容案例分析 (14)第九章电磁兼容技术在电子战系统中的应用 (14)9.1 电子战系统电磁兼容问题分析 (14)9.1.1 电子战系统概述 (14)9.1.2 电子战系统电磁兼容问题来源 (14)9.1.3 电子战系统电磁兼容问题分析 (15)9.2 电子战系统电磁兼容设计要点 (15)9.2.1 电磁兼容设计原则 (15)9.2.2 电磁兼容设计要点 (15)9.3 电子战系统电磁兼容测试与评估 (15)9.3.1 电磁兼容测试方法 (15)9.3.2 电磁兼容评估方法 (16)9.4 电子战系统电磁兼容案例分析 (16)9.4.1 案例一:某型电子战系统电磁兼容设计 (16)9.4.2 案例二:某型电子战系统电磁兼容问题处理 (16)第十章电磁兼容技术发展趋势与优化研究 (16)10.1 电磁兼容技术发展趋势 (16)10.2 电磁兼容技术优化方法 (17)10.3 电磁兼容技术优化案例分析 (17)10.4 电磁兼容技术未来发展展望 (17)第一章电磁兼容基础理论1.1 电磁兼容概述电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, 简称EMC)是指电子设备或系统在其电磁环境中,能正常工作且不对其环境产生不可接受的电磁干扰的能力。

《电力系统自动化》课程教学大纲Power System Automation课程编号:130202221学时:32 学分:2.0合用对象:电气工程及其自动化专业先修课程:电力系统分析,自动控制原理,电力电子技术等一、课程的性质和任务(四号黑体加粗,描述文字用四号小宋体(下同))本课程是电气工程及其自动化专业一门学科方向类必修课程。

电力系统自动化是保证电力系统安全、优质、经济运行的综合性技术,涉及电力系统运行理论、自动控制理论、计算机控制技术、网络通信技术等多方面的知识,包括发机电励磁自动控制、发电厂自动化、电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化等,是自动控制技术、信息技术在电力系统中的应用,已经成为电气工程类专业学生必备的专业知识之一。

该课程可以支撑电气工程及其自动化专业毕业要求 2 (问题分析)、3 (设计/开辟解决方案)、4 (研究)的达成。

本课程的主要任务是:1、使学生对电力系统相关问题形成较为系统的认识和理解;2、使学生掌握发机电自动励磁控制的基本原理和方法,深入了解发机电同步并列的条件与过程,以及自动准同期装置的工作原理,分析在电力系统运行过程中不满足并列条件对电网产生何种影响,为分析复杂工程问题奠定基础。

3、使学生了解电力系统频率调整及电压调整的基本问题,掌握电力系统功频特性、自动发电控制、经济调度的原理和方法,掌握电力系统电压控制措施,为进一步分析和研究电力系统运行问题打下良好的基础;4、使学生掌握电力系统自动化的基本工作原理、装置的调试方法以及装置的设计方法,并且学习自动装置对电力系统运行影响的分析方法,为设计、研发电力系统自动控制装置和解决电力系统复杂运行工程问题奠定基础。

二、教学目的与要求本课程的教学目的是使学生掌握电力系统自动化的基本知识,熟悉电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化的相关问题,训练和培养学生独立思量、解决电力系统实际复杂工程问题的能力。

具体要求如下:1、掌握发机电同步并列的条件,以及自动准同期装置的工作原理。

电磁兼容(EMC)设计与测试之汽车电子产品第一篇电磁兼容基础篇第1章电磁兼容基础知识1.1 电磁兼容的定义及研究领域1.1.1 电磁兼容的定义1.1.2 电磁兼容的研究领域1.2 电磁干扰的危害1.2.1 强电磁场对人体健康的危害1.2.2 弱电磁场可能导致的危害1.3 电磁兼容测量的常用单位1.3.1 功率1.3.2 电压1.3.3 电流1.3.4 磁场强度1.3.5 功率密度第2章汽车电子产品电磁兼容测量场地及测量设备2.1 汽车电子产品电磁兼容测量场地2.1.1 开阔试验场2.1.2 半电波暗室(装有吸波材料的屏蔽室)2.1.3 屏蔽室2.1.4 TEM小室2.1.5 带状线2.2 汽车电子产品电磁骚扰测量设备2.2.1 测量接收机2.2.2 人工电源网络2.2.3 天线2.2.4 预选放大器、衰减器和脉冲限幅器2.2.5 电流探头2.2.6 电压探头和示波器2.3 汽车电子产品电磁抗扰度测量设备2.3.1 静电放电发生器2.3.2 信号发生器2.3.3 功率放大器2.3.4 定向耦合器2.3.5 功率计2.3.6 发射天线2.3.7 场强测量仪2.3.8 电流注入探头2.3.9 车载环境抗扰性测试的试验脉冲发生器第3章汽车电子产品电磁兼容测量原理及方法3.1 汽车电子产品电磁骚扰测量原理及方法3.1.1 骚扰限值的含义3.1.2 被测样品(EUT)工作状态的选择3.1.3 被测样品(EUT)的配置3.1.4 传导骚扰电压测量3.1.5 辐射骚扰场强测量3.2 汽车电子产品电磁抗扰度测量原理及方法3.2.1 性能降低客观评价方法3.2.2 性能降低主观评价方法3.2.3 限值测量法3.2.4 抗扰度性能降低分类及试验结果判别第二篇电磁兼容测量篇第4章标准介绍4.1 电磁兼容标准化组织4.1.1 EMC国际标准化组织4.1.2 中国EMC标准化组织4.2 国际国内电磁兼容标准4.2.1 国际电磁兼容标准4.2.2 国家电磁兼容标准4.2.3 欧盟EMC指令4.3 汽车电子产品国内外标准介绍4.3.1 汽车电磁兼容国际性标准4.3.2 欧洲汽车电磁兼容标准4.3.3 美国汽车工程学会(SAE)电磁兼容标准4.3.4 国内汽车电磁兼容标准第5章汽车电子设备骚扰测量5.1 概述5.1.1 汽车电子产品介绍5.1.2 汽车电子设备的工作条件5.1.3 限值应用5.2 汽车电子设备传导发射测试电压法(kHz~108MHz)5.2.1 限值应用5.2.2 试验设备5.2.3 试验布置5.2.4 试验方法5.2.5 测试结果表达5.3 汽车电子设备传导发射测试电流法(kHz~108MHz)5.3.1 限值应用5.3.2 试验设备5.3.3 试验布置5.3.4 试验方法5.3.5 测试结果表达5.4 汽车电子设备辐射发射测试(kHz~2500MHz)5.4.1 限值应用5.4.2 试验设备5.4.3 试验布置5.4.4 试验方法5.4.5 测试结果表达第6章汽车电子产品抗扰度测量6.1 概述6.1.1 测试基本原理6.1.2 电磁干扰和抗扰度的关系6.1.3 一般测量方法6.1.4 性能降低评价方法6.2 汽车电子产品辐射场抗扰度6.2.1 试验原理6.2.2 性能判据6.2.3 项目适用性6.2.4 试验设备6.2.5 试验方法6.2.6 试验布置6.3 汽车电子产品传导耦合/瞬态抗扰度6.3.1 试验原理6.3.2 性能判据6.3.3 项目适用性6.3.4 试验设备6.3.5 试验方法6.3.6 试验布置6.4 汽车电子产品静电放电抗扰度6.4.1 试验原理6.4.2 性能判据6.4.3 项目适用性6.4.4 试验设备6.4.5 试验方法6.4.6 试验布置第三篇电磁兼容设计与对策篇第7章汽车电子产品的PCB设计要点7.1 PCB设计对汽车电子产品EMC性能的重要性7.1.1 汽车电子产品EMC性能的决定因素分析7.1.2 汽车电子产品中的共模干扰信号7.1.3 汽车电子产品的EMC设计特殊性分析7.1.4 案例:使用多层PCB可大幅提高汽车电子产品的EMC性能7.2 汽车电子产品的PCB布局7.2.1 汽车电子产品电路板层数的选择7.2.2 汽车电子产品中特殊器件和敏感电路的布局7.2.3 汽车电子产品主电路功能模块的布局7.2.4 汽车电子产品的I/O口及互连端口的布局7.2.5 汽车电子产品PCB设计中地平面的规划7.2.6 案例:减小环路面积的方法7.3 汽车电子产品的PCB布线7.3.1 地线敷设在汽车电子产品PCB设计中的重要性7.3.2 汽车电子产品电源线的敷设7.3.3 汽车电子产品信号线的敷设7.3.4 汽车电子产品如何防止串扰的产生7.3.5 汽车电子产品中使用3W原则的价值和意义第8章汽车电子产品的射频辐射发射8.1 汽车电子产品的辐射从哪里来8.1.1 电磁兼容三要素8.1.2 汽车内的电子产品辐射骚扰源8.1.3 窄带与宽带对解决汽车电子产品EMC问题的重要意义8.2 汽车电子产品的辐射发射机理8.2.1 寄生参数对汽车电子产品EMC性能的影响8.2.2 汽车电子产品电磁干扰传输路径的阻抗8.2.3 汽车电子产品共模干扰信号的传输路径8.2.4 汽车电子产品常见的发射天线模型8.2.5 站在三要素角度看待汽车电子产品的EMC辐射发射问题第9章汽车电子产品的瞬态脉冲防护9.1 汽车电子产品瞬态脉冲的发生9.2 GB/T 21437.2中各种瞬态脉冲的形成原因和特点9.2.1 供电系统电磁骚扰9.2.2 发电机抛负载瞬变9.2.3 激磁衰减瞬变9.2.4 感性负载瞬变骚扰9.2.5 点火系统电磁骚扰9.2.6 触点放电骚扰9.2.7 静电骚扰9.2.8 电磁耦合骚扰9.3 汽车电子产品的瞬态脉冲防护第10章汽车电子产品的射频辐射抗扰度10.1 汽车电子产品射频辐射干扰信号的侵入10.1.1 寻找汽车电子产品中的接收天线10.1.2 汽车电子产品中孔、缝的影响10.1.3 汽车电子产品中共模信号与差模信号的转换10.1.4 射频辐射干扰造成汽车电子产品功能失效的原因10.2 汽车电子产品的射频辐射干扰防护10.2.1 汽车电子产品中常见的屏蔽措施10.2.2 汽车电子产品中屏蔽线缆的使用10.2.3 汽车电子产品中屏蔽体端口的处理10.2.4 汽车电子产品中屏蔽体孔、缝的处理。

目录第1章电子通信设备为什么要保证电磁兼容性 (2)1.1 电磁干扰简介 (2)1.2 电磁兼容性的基本概念 (3)1.3 电磁干扰对电子通信设备的危害 (4)第2章电子通信设备面临的电磁干扰 (6)2.1 电子通信设备的电磁干扰来源的分类 (6)2.2 电子通信设备的电磁干扰的主要来源 (6)第3章针对电子通信设备面临的各种电磁干扰的解决方法研究 (8)3.1 电磁屏蔽 (8)3.2 滤波法降低电磁干扰 (9)3.3 接地及搭接 (9)3.4 瞬态骚扰的抑制 (11)3.5 合理的进行电路设计 (12)第1章电子通信设备为什么要保证电磁兼容性1.1电磁干扰简介电磁辐射干扰是指通过电磁源空间传播到敏感设备的干扰。

这类干扰的能量是由干扰源辐射出来,通过介质(包括自由空间)以电磁波的特性和规律传播的。

构成辐射干扰源有两个条件:一个是有产生电磁干扰的波源;另一个是能把这个电磁波能量辐射出去。

电磁辐射场区一般分为近区场和远区场,电磁辐射干扰近区场表现为静电感应与电磁感应导致的干扰, 远区场则为通过辐射电磁波造成的干扰。

任一载流导体周围都产生感应电磁场并向外辐射一定强度的电磁波, 相当于一段发射天线。

处于电磁场中的任一导体则相当一段接收天线, 会感生一定电势。

导体的这种天线效应是导致电子、电气设备相互产生电磁辐射干扰的根本原因。

常见的信息辐射干扰源有发送设备、本地振荡器、非线性器件和核爆脉冲等。

随着现代科学技术的发展和人民生活水平的提高,电气及电子设备的数量及种类不断增加,从而导致空间电磁环境日益复杂。

在这种复杂的电磁环境下,怎样减少设备间的电磁干扰,使每个系统能正常运转,是一个迫切需要解决的问题。

这正是研究电磁兼容技术的宗旨。

目前,电磁兼容已成为电子系统或设备的技术关键,为了保证电子系统的正常工作,必须进行严格的电磁兼容性设计,在系统研制、设计、工艺、生产、试验、使用等各阶段均要采用电磁兼容技术,电磁兼容设计和管理应贯穿于从产品的研制到使用的始终。