2000m A?432529468l

重庆地区传统村落调研及空间特征研究

周铁军,董文静

摘要:近十年来,我国自然村总数呈现出锐减趋势,平均每天至少消失百个村落,传统村落数量锐减,导

致传统文化的内在结构面临着支离破碎的危险,我国对传统村落保护的高度重视,住建部、文化部等多部

门在2012年开始了中国传统村落调研,在之后的三年之中陆续公布了三批中国传统村落名单,也是我国对

历史文化遗产保护范围的进一步拓展。重庆地区传统村落是我国传统村落文化的重要组成部分,是不可再

生的宝贵资源。重庆地区有着独特的地形地貌,以山地为主要特色,加之多种少数民族分布,构成了其独

具特色的村落特质。文章在实地调研、资料调研、问卷调研等调研工作的基础上,并总结了重庆地区传统

村落的特殊空间系统和特有的属性特征。

关键词:重庆地区传统村落现状调研空间特征

0引言

传统村落的空间格局反映了村落的形成、演进过程以及自然资源、社会资源的配置状况,是其特征的集中体现,直观、全面地反映出整个村落的历史演变、价值特色,是传统村落保

护的重点所在[1-2]。然而,在重庆传统村落在保护进程中,不仅存在数量庞大、分布分散、

地域偏远、发展落后等问题,同时还存在民族文化差异、保护管理不力等现象,因此,亟待

展开切实有效的保护研究。本文对中国传统村落的空间分布状况进行分析,综合分析重庆地

区的传统村落分布状况,进而探讨重庆地区传统村落的现状及主要特征[3-5]。

1传统村落分布及主要特点

1.1全国范围内传统村落分布状况

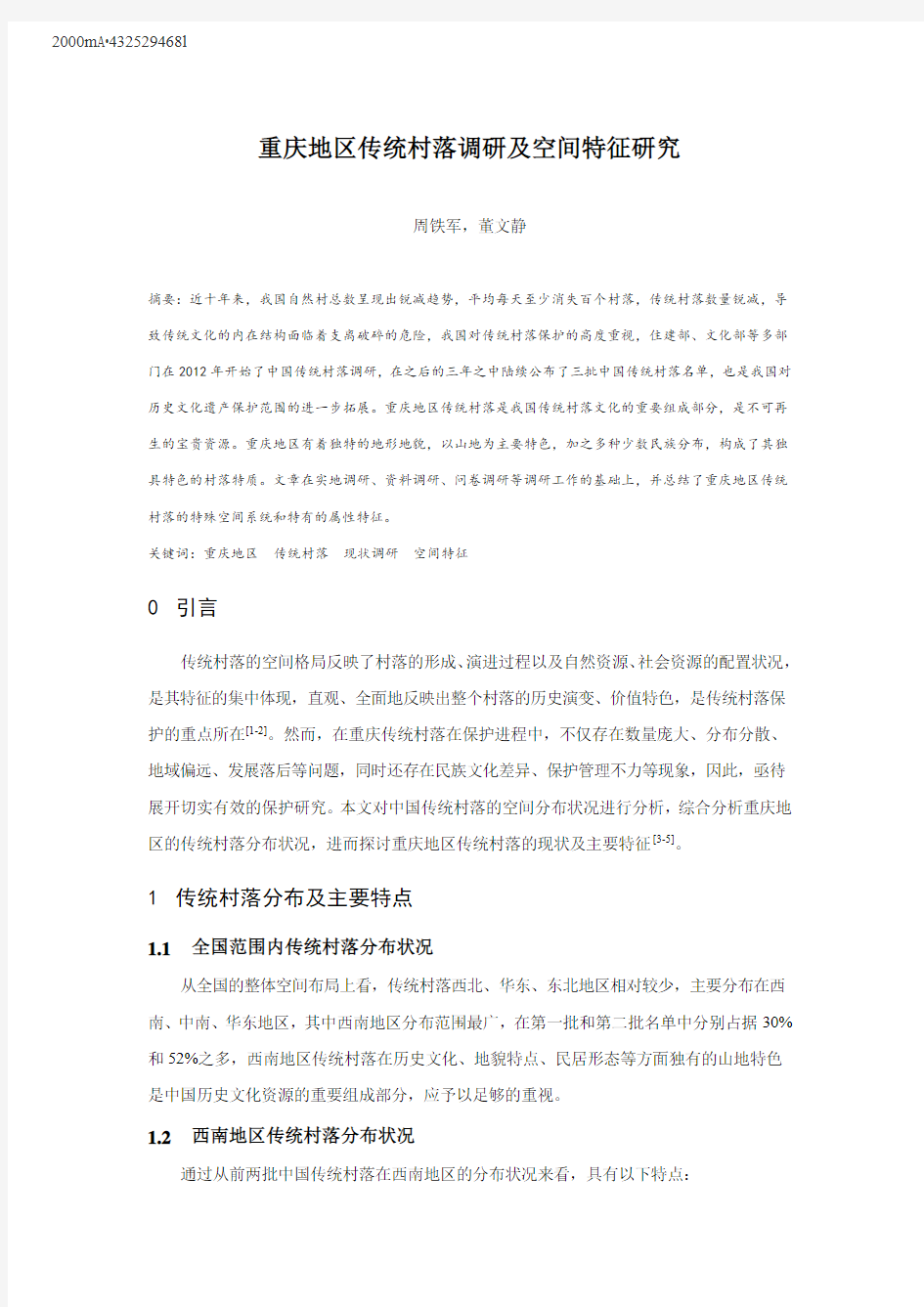

从全国的整体空间布局上看,传统村落西北、华东、东北地区相对较少,主要分布在西南、中南、华东地区,其中西南地区分布范围最广,在第一批和第二批名单中分别占据30%

和52%之多,西南地区传统村落在历史文化、地貌特点、民居形态等方面独有的山地特色

是中国历史文化资源的重要组成部分,应予以足够的重视。

1.2西南地区传统村落分布状况

通过从前两批中国传统村落在西南地区的分布状况来看,具有以下特点:

图1 中国传统村落区域分布

1.2.1云南贵州较多,四川重庆较少

从数量分析来看,传统村落分布以云南和贵州两省较为广泛,四川重庆地区偏少,但在第三批名单中,重庆市的传统村落数量大大增多。云南、贵州两省以少数民族为主的传统村

落占大多数,这些村落聚集形成相对安定的社会环境,在内部有比较稳定的文化交流,极少

受到北方战乱的影响,所以,无论是普通的民居住宅,还是官绅富商的私家园林,都留下了

众多的宝贵遗产。四川、重庆地区与其他区域的经济和文化交流频繁,大批村落已经在现代

生活方式的影响下更替了整体风貌,传统村落的存留数量已经十分珍稀,且存留下来的村落

风貌也已经破坏比较严重。

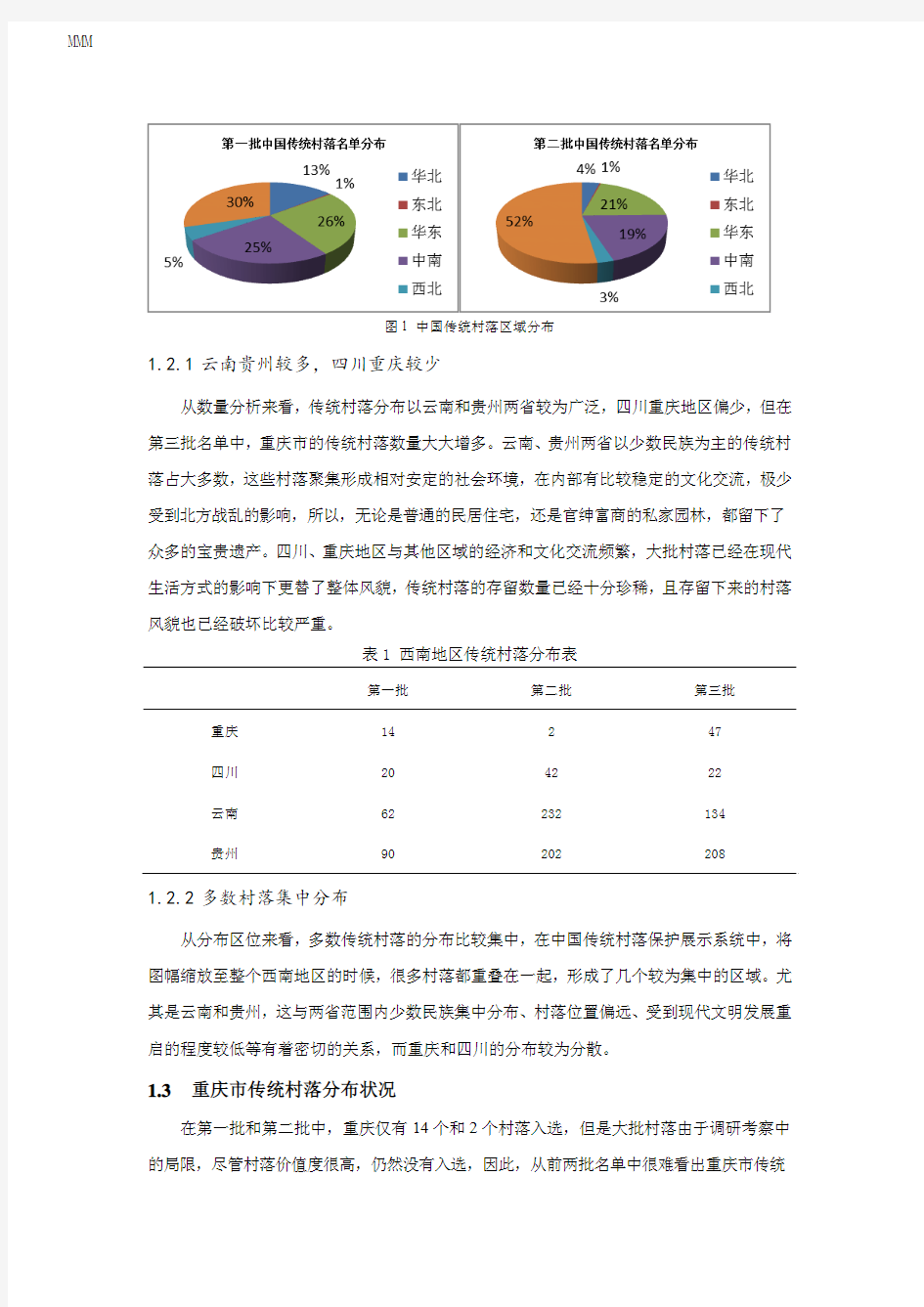

表1 西南地区传统村落分布表

第一批第二批第三批

重庆14 2 47

四川20 42 22

云南62 232 134

贵州90 202 208

1.2.2多数村落集中分布

从分布区位来看,多数传统村落的分布比较集中,在中国传统村落保护展示系统中,将图幅缩放至整个西南地区的时候,很多村落都重叠在一起,形成了几个较为集中的区域。尤

其是云南和贵州,这与两省范围内少数民族集中分布、村落位置偏远、受到现代文明发展重

启的程度较低等有着密切的关系,而重庆和四川的分布较为分散。

1.3重庆市传统村落分布状况

在第一批和第二批中,重庆仅有14个和2个村落入选,但是大批村落由于调研考察中的局限,尽管村落价值度很高,仍然没有入选,因此,从前两批名单中很难看出重庆市传统

村落的分布特点。在第三次中国传统村落名单中,重庆有47个村落上榜,分散于各个区县。

图2西南地区传统村落分布密度图

表2 重庆市中国传统村落统计名单

一批二批三批总数

位置

14 2 47 63

涪陵 2 1 1 4

九龙坡 1 0 0 1

巴南0 0 1 1

大足0 0 2 2

綦江 1 0 0 1

忠县 2 0 2 4

石柱 3 0 3

秀山 1 0 7 8

巫山0 0 1 1

武隆0 0 3 3

梁平0 0 1 1

潼南0 0 2 2

永川0 0 2 2

合川0 0 1 1

江津0 0 4 4

黔江0 0 4 4

酉阳 4 1 12 17

彭水0 0 4 4 重庆市传统村从分布上来看,主要有以下两个特点:

1.3.1靠近市区的传统村落越少,较为偏远地区的传统村落分布则相对集中

图3九龙坡走马镇椒园村孙家大院图4丰盛镇桥上村碉楼从传统村落的分布状况来看,多传统村落集中分布在相对偏远的地区,而越靠近主城区,分布数量则越少,主城九区的传统村落仅有九龙坡的走马镇椒园村和巴南的丰盛镇桥上村两个,城市开发利用对村落的侵占是村落减少的一个重要原因。

1.3.2渝北地区分布较少,南部地区分布较多,尤其是渝东南地区最为集中

位于重庆东南地区酉阳分布达17个,是众多区县中分布最多的一个,同样位于东南地区的秀山共有8个,另外,涪陵、忠县、彭水、黔江等地区分布也较为广泛。

2重庆地区传统村落调研对象选择

由于传统村落的形成方式、自然环境、民族文化等不同,整个重庆地区传统村落也包含了各种类型,为了研究成果的全面性和代表性,在调研中将重庆地区的传统村落根据功能类型、自然环境、文化特色等要素分为不同的类型,并在各类型传统村落中选取具有代表性的传统村落进行深入研究,以求形成一个全面的重庆地区传统村落空间格局的研究系统[6-7]。

根据以上选择依据,选择了以下8个传统村落进行了调研,并在2013年初开始,对选择的8个村落进行了实地走访和传统村落调查档案进行分析,名单如下:涪陵区大顺乡大田村、涪陵区青羊镇安镇村、九龙坡区走马镇椒园村、石柱县金铃乡银杏村、石柱县石家乡黄龙村、石柱县悦崃镇新城村、忠县花桥镇东岩村、酉阳可大乡七分村岩连寨。

3重庆地区传统村落调研内容

图5 重庆市传统村落分布图

根据住建部关于传统村落《科学调查和中国传统村落档案制作说明》,对传统村落的调研内容作了详细的要求,主要包括三个方面的内容:一是有形传统资源;二是无形传统资源;三是与传统村落保护发展相关的各类规划、政策和管理制度等资料。

表3调查的具体内容和要求

分项具体内容

1 村域环境村域范围内的山川水系、地质地貌、植被动物等自然环境以及文物古迹、风

景名胜等

2 传统村落

选址与格

局与村落的选址、发展紧密关联的地形地貌以及山川水系、村落形状,主要街巷(道路)格局肌理、重要公共空间等

3 传统建筑村落中传统建筑物(包括各级文物保护单位、历史建筑、建议历史建筑、传

统风貌建筑、其他传统建筑)的位置、建成年代、面积、基本形制、建造工

艺、结构形式、主要材料、装饰特点、建造相关的传统活动、历史功能、产

权归属、使用状况、保存状况等

4 历史环境反映村落历史风貌、构成村落特征的要素如塔桥亭阁、井泉沟渠、壕沟寨墙、

要素堤坝涵洞、石阶铺地、码头驳岸、碑幢刻石、庭院园林、古树名木以及传统产业遗存、历史上建造的用于生产、消防、防盗、防御的特殊设施等

5 非物质文

化村落中的传统民俗和文化,包括非物质文化遗产代表性项目及其他传统的生产生活方式、乡风民俗等内容以及其所依托的场所和建筑、用具实物

3.1村域环境

重庆地区传统村落的周边环境,是构成村落格局形态的基本要素,其地形地貌、植被等构成了传统村落的背景画面,形成了不同的村落空间特色。传统村落的选址于格局是自然山水环境的表达与体现[8]。

椒园村地势较为平坦,生态环境良好,土木瓦舍,花田农舍,小溪流水构成美景,形成了和谐统一的整体风貌,东部有白鹤林,树木葱郁,常有成群白鹤休憩于此,体现了优良的聚落环境。村域周边自然资源优美,历史文物资源丰富,有走马古镇建筑群、慈云寺遗址、慈云寺墓葬群、成渝古驿道(走马段)等多处历史文化遗迹。

3.2传统村落选址与格局

中国的传统村落在选址时十分注重与自然环境的和谐,讲究“天人合一”,重庆地区更是如此,独有的山地地形特色造就了重庆地区传统村落独特的空间格局,依山就势、背山面水的传统村落格局是村落是自然山水环境融合的完美表达。村落格局包含了村落周边的自然山水环境和村落的物质人工环境,物质人工环境包括传统建筑构成的传统街巷和节点空间,这些也构成了村落调研中的主要内容[9]。

走马镇椒园村的传统建筑群在山水格局上遵循着“背山面水”,在山体边缘形成布局灵活的建筑群,其中的孙家大院尤其讲究,建筑坐南朝北,周边山环水绕,形成负阴抱阳的风水格局。

图6椒园村村落选址示意

3.3传统建筑

传统建筑是传统村落空间格局的重要组成部分,对传统村落的整体风貌有着至关重要的影响,也是民俗文化和自然环境的物质载体,不同地区的建筑反映出当地的文化特色[10-11]。西南地区传统村落的建筑类型主要为穿斗式和干栏式,同时由于多民族文化的影响,还有众多特色建筑类型如苗寨、土家吊脚楼、云南一颗印等等。

传统建筑的主要调研内容包括,村落中传统建筑物(包括各级文物保护单位、历史建筑、建议历史建筑、传统风貌建筑、其他传统建筑)的位置、建成年代、面积、基本形制、建造工艺、结构形式、主要材料、装饰特点、建造相关的传统活动、历史功能、产权归属、使用状况、保存状况等。

走马镇椒园村内有多处清代建筑,其中以孙家大院最为壮观,在建筑形制上孙家大院体现了当时中西结合的建筑形态,在建筑布局上体现了中国传统的合院形式,在建筑立面上部分体现了欧式风格,比如大门形式以及欧式立柱的运用。其他传统风貌建筑多为具有巴渝地方特色的传统民居,穿斗结构,青瓦屋面,深出檐,色彩素雅,以一层为主。但都存在建筑质量较差,极需维护的特点。

3.4历史环境要素

传统村落的历史环境要素比较丰富,如:如宅院、书院、会馆、寺庙、城墙、遗址、牌坊、祠堂、古桥等,这些都是构成历史文化村镇建筑与文化的主要元素和历史文化的重要载体。

走马镇椒园村慈云寺墓群为宋代至清代慈云寺僧人墓群,其中以慈云寺住持崖墓、第五世住持墓、白杨后裔墓、净修禅师墓等为代表。墓群布局清晰、保存较好,且保存有部分纪年题记、精美雕刻构件、造像等,具有较高的历史、艺术和佛教考古价值。

3.5非物质文化

传统村落的历史文化价值不仅表现在有形的传统资源,还包括无形的传统资源,也就是非物质文化遗产。《马丘比丘宣言》指出:“不仅要保护和维护好城市的历史遗迹和古迹,而且还要继承一般的文化传统,一切有价值的说明社会和民族特色的文物必须保护起来”[12]。因此,非物质文化作为传统村落的重要构成内容,也在村落调研中作为一项主要部分,主要调研非物质文化遗产的产生和发展,至今是否仍以活态方式传承,与村落的密切关系以及传承活动内容与形式。

4重庆地区传统村落的特质属性

4.1重庆地区传统村落的特殊空间系统

重庆地区传统村落的空间有着独特的地域性和多样性,每个村落有自己独特的空间格局特征,同时又遵循着相似的自然规律。

4.1.1随山就势

重庆地区的传统村落依附本地的山水自然资源的基础上,与平原村落不同,山地传统村落的选址遵循着依山傍水、向阳高低等选址原则,生态资源对传统村落的生存与发展有着决定性的作用,构成了山地自然传统村落空间格局系统的基础[13]。另外,村民的建房选址还收到农业劳作的限制,于是出现于有别于北方农村整齐有序的村落空间,而是形成了相对分散的布局模式。建筑随山就势的排布形成了有错落的整体村落空间形态,街巷空间有收有放,与山水和植被融为一体。

4.1.2自然融合

重庆地区传统村落由于所在地形高差多变,村落格局与地形融为一体。村落的传统建筑形成不同高低、开间和屋顶的基本单元格式,在这些基本单元的基础上排布形成不同的建筑群。由于传统建筑的材料基本以木材和砖材为主,决定了本地建筑的体积不像北方建筑那样大,缺少了北方建筑的高大威严的气息,而是形成了尺度更贴近人的建筑规模,同时街道空间也是更具有趣味性。从另一方面来讲,建筑使用的材料也是从周围的山水中取来的土、木、砖、石等,可以说,重庆地区的传统建筑是从自然环境中生长出来的,形成了和谐优美的景观,加之民族、历史等要素的综合作用,形成了独具特色的传统村落格局系统。

4.1.3家族聚居

重庆地区的传统村落与中国大多数村落相似,在最初都是从亲缘关系发展起来,以利于家族内部的安全和繁衍,由此而形成某些固定的家族秩序,但是该因素的对传统村落空间的作用并不明显,村落格局的空间单元往往是由不同的家族聚居而形成,并以家族的公共聚居建筑为中心,有水塘、广场等元素连接,再通过街巷将不同的单元空间组合起来,形成整体的村落空间格局。在家族聚集的传统村落中,空间格局网络清晰,层次有序,整个传统村落的脉络主次分明,结构非常完整。

4.1.4空间独特

对于重庆地区的传统村落而言,山地传统村落的形态不能只依靠平面判定,而是应该有

二维转换到三维,以步行的距离为半径的球形范围划定区域[14]。重庆地区传统村落的选址,耕作半径是选址的重要依据,地形高差也是选址的一个必须考虑的因素,尤其是在农耕文明时代,这也是重庆地区传统村落生发展的客观规律,形成了具有重庆地区特色的选址依据和村落空间特色。尽管在现代农业机械飞速进步,代步工具逐渐更新,耕作的范围随着半径的增大而扩大,但是仍然遵循这项基本规律。

总而言之,重庆地区传统村落由特殊的空间结构体系的组成非常清晰,从结构和形态两方面来讲,分别与经济、社会、文化、民族和地域等有着非常密切的联系,总的来讲,“随山就势、自然融合、家族聚居、空间独特”是重庆地区传统村落空间体系最主要的特点所在。

图7石柱县金铃乡银杏村老窖坪全景

4.2重庆地区传统村落的特有属性特征

4.2.1农业遗产的原真性

传统村落反映的是农耕时代的特征,无论是村落格局的形成与演变,还是村落的历史发展脉络,乃至村落内部居民的生产生活方式,都是原始农业文明最真实的反映。就重庆地区传统村落而言,其原有的格局体系、建筑空间,以及景观环境,都是其真实内涵的反映,是无法复制的。

4.2.2组成元素的联系性

重庆地区传统村落的组成要素之间有着分厂紧密的深层关联,包括其山水体系、民居建筑、生活方式、景观环境等组成了一个有机的整体。这些构成元素之间的因果关系千丝万缕,互相促进,互相制约,这也对保护提出了相应的要求,即不应单独的保护单体要素,应当有

体系有逻辑地对传统村落整体展开保护,充分分析各元素之间的内在关系,对于体系内部的不同元素使用不同的保护思路与方法。

4.2.3空间形态的独特性

重庆地区的传统村落与我国其他地区的传统村落有着明显的差异,由于所在的地区和形成的时期不同,价值民族、宗教等方面的综合作用,导致传统村落从空间形态上具非常高的可识别性。独特的山水环境、地理环境、材料工艺等,使得重庆地区的传统村落独具特色,人们通过观察便可初步辨别。由此,对重庆地区的传统村落保护也应当注重独特性的保护,掌握保护的重点所在,突出保护的文化内涵,对于独特性的历史信息应当充分保留。

4.2.4传统文化的延续性

传统村落的形成和发展历程,究其根源,是在传统文化的指引下进行的。重庆地区的传统文化,融合了多民族的文化特征,与重庆地域性文化结合,形成了重庆传统村落的本土文化,并不断的延续更新,这也是西南地区地域文化的代表[15]。重庆地区现存的村落多数是在明清时期建立的,悠久的历史传承也是对传统文化的肯定,因此,对于重庆地区传统村落的保护工作,一定要注重传统文化的延续,不能割裂历史脉络单独来看,这样才能保证村落发展的延续性。

4.2.5村落形态的活态性

传统村落最具有生命力的存在是生活在传统村落里的人,有了村落内的人,村落才有了生机与活力。村落的居民建造了村落,完善了村落的文化内涵,在传统村落的历史长河中,人类的存在丰富了村落的内涵,在村落中的生活气息支撑了村落的发展和进步。重庆的传统村落是重庆乡土社会的浓缩,承载了时代与历史的重要信息,随着村落居民的更替而更新,因此,传统村落的保护必须以村落内居民的活态信息为主要原则。

5总结

通过重庆地区部分传统村落的调研可以发现,重庆地区传统村落的形成和发展有着独特的特质属性,要研究制定专属于重庆地区的传统村落保护方法,必须要对这种特质属性形成的内在因素进行深入的探索,村落的形成动因、发展机制、文化属性等,以求保护方法客观科学,能够更加有效地指导重庆地区传统村落保护的实际工作。

参考文献

[1] 王卫星.美丽乡村建设:现状与对策[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,53(1):1-5.

[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国文化部、国家文物局、中华人民共和国财政部、住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部关于切实加强中国传统村落保护的指导意见,[2014-04-25],建村[2014]61号,https://www.doczj.com/doc/8213784445.html,/zcfg/jsbwj_0/jsbwjczghyjs/201404/t20140429_217798.html.

[3] 张淞茜.重庆市历史文化村镇文化空间保护预警研究[D].重庆:重庆大学,2012.

[4] 赵在绪,周铁军,张亚. 山地传统村镇空间格局安全预警机制建设[J].规划师,2015,51(1):37-41.

[5] 重庆地区历史文化名镇名村保护规划技术研究项目[R].重庆:重庆大学,"十一五"国家科技支撑计划项目(2008BAJ08B02).

[6] 赵勇.中国历史文化名镇名村保护理论与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[7] 曹昌智.我国历史文化名城保护的若干理论问题[A].2012城市发展与规划大会论文集. 2012.

[8] 胡艳,陈晟,曹玮,曹昌智.传统村落的概念和文化内涵[J].城市发展研究,2014,21(1):10-13.

[9] 李建华.西南聚落形态的文化学诠释[A].重庆大学.重庆:重庆大学出版社,2010,14-20.

[10] 桂涛.乡土建筑价值及其评价方法研究[D].昆明:昆明理工大学,2013.

[11] 李佳蓉.历史建筑的保护理念与实践[D].山西:山西大学,2013.

[12] 闵利兴,马嵩.川南丘陵地区村庄规划中如何注重村落文化重构[J].规划师论丛,2014,07:176-179.

[13] 张松.历史城市保护学导论--文化遗产和历史环境保护的一个整体性方法[M].上海,上海科学技术出版社,2001.

[14] 王昀.传统聚落结构中的空间概念[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[15] 黄一滔.西南地区历史文化村镇保护评价研究[D].重庆:重庆大学,2011.

注释

本文由高等学校博士学科点专项科研基金:西南山地传统村镇空间格局安全动态监测研究(编号20120191110036 )资助。

作者简介

周铁军,副院长,教授,重庆大学建筑城规学院;

董文静,研究生,重庆大学建筑城规学院。

传统村落叙事空间的蒙太奇重构 肖薇朱霞 摘要: 内外环境的剧变以及多元利益主体价值取向分化共生的作用使得传统村落空间演化模式面临更替,从强调遗产的稳态转向承认空间变异的必然性,通过人为干预传统村落空间演化求解传统村落空间多维属性的矛盾成为规划师面临的新课题。本文试图重新审视传统村落的空间结构体系,以空间叙事学为理论基础,以蒙太奇为主要方法探究传统村落叙事空间重构的必要性及策略,通过“解译提炼—蒙太奇重构—文化耦合”介入传统村落空间秩序组织,解读其历史文化空间网络,整合梳理日益混乱和失去特质的村落空间秩序。以经典结合现代的时空演绎协调村落传承与发展的关系,调整传统村落空间的成长路径实现村落遗产稳态与空间变异性的动态平衡,在空间重构中寻求传统村落空间复兴的生路。 关键词: 传统村落空间叙事蒙太奇重构 1传统村落叙事空间的重构背景 1.1传统村落空间的叙事性 特定时间留存的空间性存在是历史叙事的动机,也是历史事件、集体记忆、文化认同的时空容器,这使得空间本身成为一种叙事主体。村落是空间的聚合体,各空间子系统相互作用形成一个自组织系统。空间的物质客观性和精神主观性成为理解复杂丰富的人类生活,解读地方历史印记和文化个性的媒介,使传统村落文脉可以借由物质形态被阅读和理解。良性的村落空间应当能够增强文化延续、持续种族生存、增加时空关联性、激发个体成长,实现村落空间对村落地域文化与历史传统的表达。 1.2传统村落叙事空间的演变 近年来,传统村落所处的内外环境发生巨变,引起村落空间演化模式的显著更替。以人口产业发展与观念转变为主导的内生动力以及城市化、体制改革、旅游驱动、政府调控为主导的外部驱动共同推动传统村落发展轨迹的演变。伴随其中的是村落功能演变并促使传统村落空间的现代性转型。基于多元利益主体价值取向的分化共生刺激乡村聚落空间由过去的“同质同构”转变为“异质异构”,村落格局、要素、结构的组织关系呈现加速变动,提出

第一章传统村落公共空间与乡土文化 第一节相关概念的界定 一、传统村落 村落,通常指的是由大型聚落或者不止一个聚落聚合而成的一个整体,现今的人们则把村落看作是人类聚集而居、比邻生活的区域,包括行政村和自然村两种。村落在人生活中扮演着重要角色,它还保留自己的传统,形成特有的生产和生活方式。传统村落是我国经济社会快速发展历程中所出现的新观念。在 2012年,以住建部为首的国家四大部门,文化部、文物部等共同印发的通知给出对传统村落的概念定义:“古村落是指我国早期形成的,保留了较多的民俗文化,传承了当地人文气息,拥有景观、生态、哲学等多方面的研究价值,应予以保护的村落。” 2012年9月,经传统村落保护和发展专家委员会第一次会议决定,将习惯称谓“古村落”改为“传统村落”。 可以说我国农耕文明的产物之一就是传统村落,他们是中华民族优良传统文化的重要载体,具有不可复制的特性。目前我国所评选出的传统村落遍布在全国各地,不同地域环境下所孕育出的传统村落都有着不同的特点,选址布局、整体风貌、传统建筑、历史环境要素这些方面都有着鲜明的特点,体现出地域的多样性,是我国灿烂传统文化的重要组成部分。 二、传统村落公共空间 传统村落在历史记忆下变迁及发展,它是自然农耕经济社会的经济形态和自然环境达到整体协调而出现的一种“天人合一”的生态宜居形式。因此,村落公共空间是一个空间主体,具有空间形态、规模和边界特征;同时,它是一个场所,是传统村落中的公共场所包含着各类活动的开展;另外,它也是村民公共活动与生活交往的物质载体。村落公共空间可以是开敞的,半开敞的,也可以是闭合的。因此,乡村公共空间的概念可以从物质空间与社会生活两个层面来认识,乡村公共空间不仅仅是乡村聚落中容纳公共活动的实体要素所建构的空间与场所,也是在这些场所中产生的一些制度化的组织和活动形式。从本文的主要研究对象物质空间来说,具体就是包括乡村聚落内部的入口空间(如村口、水口等)、聚落交

传统村落空间形态的保护与延续 摘要:随着社会经济的发展和历史的变迁,传统村落空间形态已经发生和正在发生着巨大变化。当前在推进新农村建设的时候,村落中空间形态的保护和延续往被忽视。本文以江苏省张家港恬庄整治规划为例,从功能布局、街巷空间、滨水空间、建筑整治模式等方面探讨了对传统村落空间形态的保护和延续。 一、背景 恬庄是一座有着悠久历史的集市型古村,位于无锡、江阴、常熟三市交汇处,处于张家港南大门——凤凰镇的东北角,地理位置优越。204国道、苏虞张、沿江高速、锡张高速等多条公路通过,交通条件十分便利。现为苏州市控制保护古村落,正在申报全国历史文化名村。目前,恬庄内省级文物保护单位“榜眼府”、市级文物保护单位“杨氏孝坊”等古建筑已经修复完成,恬庄中街完成了立面整治改造,恬庄保护整治工作初见成效(见图1),但地块内还存在部分建筑破损、环境脏乱、传统空间形态受到破坏等诸多问题。因此为了更好地保护古村传统特色,使村落空间形态得以保护和延续,村庄整治工作亟待加强和深化。 二、现状分析

(一)功能布局 恬庄地块内以传统民居用地为主,恬庄北街两侧分布一些具有一定历史价值的传统建筑,其中有省文物单位榜眼府、市文物单位杨氏孝坊、控制保护单位陈宅。商业主要集中在恬庄中街和204国道沿线,包括酒店、超市、棋牌室、医院等。地块西南靠近恬庄中街有一处工业厂房用地。绿化用地以庭院绿化、宅前宅后自留田为主,零散分布,没有形成完整的生态景观系统(见图2)。对恬庄起防御作用的历史河道玉带河,目前散落地分布在地块内,河道两岸驳岸风格特征不显著,滨水空间没有较好地利用,不成体系(见图3、图4)。 (二)街巷空间 恬庄中街为主要车行道路,现状道路人车混行,交通组织无序。古街主要有恬庄北街、大弄堂和小弄堂,街巷肌理大多保存了原有的空间尺度。恬庄北街是一条以花岗岩大石板铺设的特色老街,石板下有排水设施,街两旁建筑大多保留清代、民国时期的原有风貌,主要有榜眼府、杨氏孝坊和陈宅(见图5、图6)。大弄堂位于恬庄北街中段西侧,旧时是恬庄东、南街人们到横街道院进香、入塾读书或经浜梢岸往张市、塘桥的主要通路;解放后,弄堂中段上空有通弄跨越,是杨、孙姻亲内眷往还的通道。小弄堂位于恬庄北街南段,是通往横街、浜梢岸的通道,弄南为杨氏家族宅第,弄北为陈氏家族宅第,弄西口外为陈氏家祠。内部其余的步行道以生活性为主,道路通达街坊内部,路面大部分为水泥地 面(见图7)。

传统村落空间形态、艺术特色及保护利用 村落作为聚落初始原型中的重要形式,研究它对城市发展有深远意义。本文从路径、边界、区域、节点、标志等方面阐述江西省吉安市陂古村的空间形态及艺术特色,分析保护陂古村的不利因素,并针对传统村落的保护和开发利用提出了相应对策与措施。 标签:传统村落;空间形态;艺术特色;保护 从原始时代的树巢土穴到村镇再到城市,没有聚落的概念不能完全解释人类的建筑活动。村落在中国传统社会聚落体系中所处的层次较为基础,是聚落初始原型的一种。研究它对当今村镇、城市发展,以及人类对环境建设的要求有重要意义。中国是个传统农业大国,村落数量众多,但是随着城镇膨胀,大量古村落遭到破坏。如何对现存古村落进行合理保护利用显得愈发重要。 1 陂古村空间形态、艺术特色 陂古村地处江西省庐吉泰交汇点,有“庐陵文化第一村”的美称,村内建筑保存基本完好。我们对古村落的保护研究从本源入手,探寻其生长的记忆,使村落的发展脉络连续而清晰。 1.1 村落空间形态 美国学者凯文.林奇在对城市空间形态的认知意象分析中认为,城市空间环境是可识别和可意象的[1],并概括出城市意象的五要素即:路径(Path)、边界(Edge)、区域(District)、节点(Node)、标志(Landmark)等。这五种元素构成了人对空间认知的基本框架,整个村落的布局是该理论在空间设计中的运用。 1.1.1 边界——传统外立面。从陂村来看,实际上是以传统建筑的立面来提示空间特色。陂村建筑虽历经千年岁月的沧桑,但仍保留众多精美绝伦的门楣石刻,青砖马头墙线雕琢细致,外墙窗框和门框清一色的用当地一种叫红石的材料勾边,“古色”与“红色”相得益彰,与巷道围合形成一种具有丰富、深刻的表现力和感染力的空间环境,体现古村落的特色,加深人们对其认知。 1.1.2 区域——村落。身临古村落,便有回到旧时领略故人风采的意境。不仅是看一眼,而且是深入其中之后,获得一种心理和生理感受。 1.1.3 节点——宗祠、书院、教堂。自宋代开始,陂村先人便重视宗祠的建造。自古奉行尊师重教,修建有养源、明新、敬德、振翰等书院、学舍,教育后人;被称作小洋屋的教堂则是民国初年的建筑,曾是重要的革命活动地,其外观体现了中西合璧的思想以及古代建筑向现代建筑形式的过渡,正立面和山墙面分别是中式和欧式风格。

中国传统村落人文环境营造研究 摘要:中国大地上分布着数以万计的传统村落,许多古村中的深宅大院不单单是灰墙土瓦的建筑物,而是贴有文化标签的精神家园。屯城古村通过建筑布局、装饰细部、匾额题字等手法营造形态与做人哲学,规范人的道德情操,维系人的相互关系。当代我们不仅需要保护传统建筑本体,更需要保护传统村落所传承的人文精神。在新建建筑时可仿照传统建筑营造良好的人文环境,以鼓励居民好学向善达到教化的目的。 中国大地上分布着数以万计的传统村落,许多古村历代商贾达官辈出,积攒财富之后修建宅邸便成了他们心声的表达和地位的显示。古村落中的深宅大院,不单单是灰墙土瓦的建筑物,而是贴有文化标签的精神家园。 在传统村落中,不仅有丰富多变的村落空间为村民使用,同时还通过人文环境对村民进行教化影响。这种人文教化空间的重要的特色为:通过建筑布局、装饰细部、匾额题字等手法营造形态与做人哲学,调动居民的心理潜能,以此规范人的道德情操,维系人的相互关系。 本文所研究的屯城在历史上曾是一个传统的、繁荣的古村落,村落沿卧虎山麓向南北延展。村中大大小小的传统院落非常多。元明清三季,屯城屯城古村以血缘为纽带聚居,形成了独特的院落布局空间。村落从规划到细部,都体现了人文环境的影响。 1 建筑人文环境 与北方传统民居相同,屯城村民居院落以独立三合或四合单进院

为基本单元,院落之间通过台阶、通道相互联通。屯城院落空间处处体现了礼教思想。 屯城村民居中还有大量书房供居民学习,如春坡巷10号小院为张泰交书房院。院子不大,南北两面均为三开间,镜面楼,垂直交通组织安排在东面大门洞北侧的狭小空间,楼梯设置曲折有致,颇具匠心;上面设有木构楼道连通南北楼房。最吸引人的是其大门楼的经营。大门楼为门洞式,上题匾额“燕贻奕叶”。大门外两侧抱鼓石上雕刻精细:上首鼓芯浮雕葡萄、鹿和寿山,象征“福禄寿”;下首浮雕“羊羔跪乳”;两侧墙基石上线刻花卉图案。高家宅院位于中街南路,为三进院落,自南而北,依次称前院、中院、后院。为出进方便又临街分别开有院门。门匾均为阳刻四字楷书,分别是:“豈弟求福”、“作德日休”、“种德耕心”。“豈弟求福”语出《诗·大雅·旱麓》:“豈弟君子,求福不回”,意为:和乐平易好个君子,求福有道不邪不奸。“作德日休”出自《尚书·周官》:“作德,心逸日休;作伪,心劳日拙。”意思是修德行善不费心机,反而越来越好。作伪饰巧,费尽心机,反而越来越糟。“种德耕心”就是栽种道德的种子,耕耘心田,培育善行的意思。三幅匾额都强调修德行善,这便是高家人做人的准则。 西楼内北侧山墙嵌有王铎手书石刻,文曰“诗难幽远有余闲,为其骨不坚也。藐山先生独异于斯。”这通碑刻长160厘米,宽30厘米,为两块青石拼接,石刻原为明末清初诗人、书法家王铎为张慎言所书。王铎评论张慎言“藐山公鲠特如岳,而深醇道气”,“诗难幽