中医妇科学课件:第三及四节 胎漏、胎动不安

- 格式:ppt

- 大小:2.32 MB

- 文档页数:33

胎漏、胎动不安一、概述胎漏指因妊娠期间冲任气血失调,胎元不固,致孕妇阴道少量出血,时下时止,或淋沥不断,而无腰酸腹痛者,亦称“胞漏”“漏胎”。

若妊娠期出现腰酸、腹痛、下腹坠胀,或伴有少量阴道出血者,称为“胎动不安”。

胎漏、胎动不安常是堕胎、小产的先兆,多发生于妊娠早期,少数在妊娠中晚期。

若胎元正常,多数患者经保胎治疗,阴道流血停止,腰酸腹痛消失,可继续妊娠,并正常分娩。

若病情进一步发展,或因胎元缺陷,胚胎不能成形者,将导致堕胎。

胎漏、胎动不安的临床表现虽不相同,但病因病机、辨证施护、预后转归基本相同,故一并讨论。

历代医家对胎漏、胎动不安的辨证论治、预防调摄均十分重视。

“胎漏”首见于《脉经》,“胎动不安”首载于《诸病源候论•妇人妊娠病诸侯》。

《妇人大全良方•妊娠门》指出“轻者转动不安,重者必致伤堕”,已认识到胎漏、胎动不安可发展为堕胎。

明代《妇人规》强调辨证论治安胎,提出动态观察胎动不安四大症状“腹痛、下血、腰酸、下坠”,完善了“治病与安胎并举”和“下胎”两大治则。

清代《傅青主女科》论述了安胎七法。

《丹溪心法》将白术、黄芩作为安胎圣药。

张锡纯的寿胎丸成为后世安胎的基础方。

西医学的先兆流产或先兆早产等可参照本节辨证施护。

二、病因病机中医学将母、胎之间的微妙关系称为“胎元”。

胎漏、胎动不安的病因包括胎元因素和母体因素两大方面。

胎元因素多因父母精气不足,两精虽能结合,但胎元不固,胎多不能成实;母体因素多因肾虚、气血虚弱、血瘀、血热等影响母体气血或直伤胎元,引起胎漏、胎动不安。

此外,跌仆闪挫、手术和药物亦可引起胎漏、胎动不安。

胎漏、胎动不安的主要病机是冲任失调,不能摄血养胎,胎元不固。

病因病机见图3-8。

图3-8 胎漏、胎动不安病因病机示意图因胎元因素致“胎不成实”者,临床保胎治疗往往无效,故本节不做重点讨论。

三、常见证型1.肾虚【临床症状】妊娠期间阴道少量出血,色淡黯,或伴腰酸腹痛,有下坠感,或屡孕屡堕,头晕耳鸣,夜尿频数,面部黯斑。

胎漏、胎动不安妊娠期间,阴道不时有少量出血,时出时止,或淋沥不断,而无腰酸、腹痛、小腹下坠者,称为“胎漏”,亦称“胞漏”或“漏胎”。

若妊娠期间仅有腰酸腹痛或下腹坠胀,或伴有少量阴道出血者,称为胎动不安。

胎漏、胎动不安是堕胎、小产的先兆,西医学的先兆流产和先兆早产可参照本病辨证治疗。

病因病机导致胎漏、胎动不安的主要病机是冲任损伤、胎元不固。

妊娠是胚胎寄生于母体子宫内生长发育和成熟的过程。

母体和胎儿必须互相适应,否则发生流产。

中医把母、胎之间的微妙关系以“胎元”来涵盖。

胎元包括胎气、胎儿、胎盘三个方面。

胎气、胎儿、胎盘任何一方有问题,均可发生胎漏、胎动不安。

临床影响冲任损伤、胎元不固的常见病因病机有肾虚、气血虚弱、血热、跌仆伤胎和癥瘕伤胎。

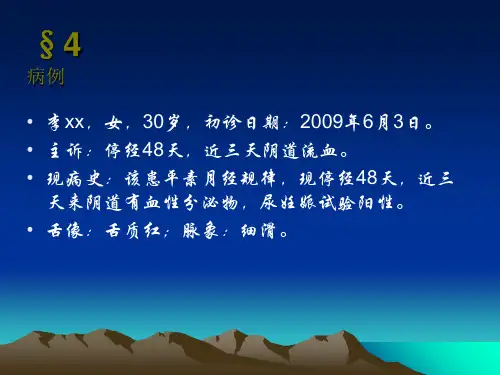

诊断要点1.病史有停经史,并可有早孕反应。

常有孕后不节房事史,人工流产、自然流产史,或宿有癥瘕史。

2.临床表现妊娠期间出现少量阴道出血,而无明显的腰酸、腹痛,脉滑,可诊断为胎漏;若妊娠出现腰酸、腹痛、下坠,或伴有少量阴道出血,脉滑,可诊断为胎动不安。

3.检查(1)妇科检查:子宫颈口未开,胎膜未破,子宫大小与停经月份相符合。

(2)辅助检查:尿妊娠试验阳性。

B超提示宫内妊娠、胎儿存活。

类症鉴别异位妊娠可有少量不规则阴道流血、下腹隐痛等症,其破裂时即伴有剧烈的下腹部撕裂样疼痛,多限于一侧,或伴有晕厥或休克。

妇科检查宫口闭、摇举痛,子宫较孕周小,附件可及小包块,触痛明显;尿妊娠试验阳性;B超检查宫内无胚胎,宫外有包块或孕囊。

激经激经的出血是有规律的,孕后在相当于月经期时,有少量阴道流血,至孕3个月后自行停止,无损于胎儿的生长发育。

胎漏是妊娠期阴道少量出血,时下时止,而无腰酸腹痛。

辨证论治1.肾虚证候:妊娠期,阴道少量下血,色淡黯,腰酸腹坠痛,或伴头晕耳鸣,小便频数,夜尿多甚至失禁,或曾屡次堕胎,舌淡苔白,脉沉滑尺弱。

治法:固肾安胎,佐以益气。

方药:寿胎丸加减。

2.气血虚弱证候:妊娠期,阴道少量流血,色淡红,质稀薄,或腰腹胀痛或坠胀,伴神疲肢倦,面色白,心悸气短,舌质淡,苔薄白,脉细滑。