胎漏、胎动不安

- 格式:ppt

- 大小:346.50 KB

- 文档页数:20

胎漏、胎动不安患者的中医护理摘要目的以中医理论为指导,对胎动不安患者进行中医辩证护理,提高安胎的成功率。

方法本组150例患者,分为肾虚、气血虚弱、阴虚血热、跌仆外伤四型。

从生活起居、饮食护理、情志护理、用药护理、出院指导等方面给予辩证施护。

结果 150例胎漏、胎动不安患者中安胎成功133例(治愈率89%),其中肾虚型106例,安胎成功101例(95.28%);气血虚弱型27例,安胎成功22例(81.48%);血热型12例,安胎成功7例(58.33%);跌仆外伤5例,安胎成功3例(60%)。

结论对不同证型胎漏、胎动不安患者实施中医辩证护理,可提高安胎成功率。

关键词胎漏胎动不安护理妊娠是正常的生理现象。

妊娠期间因冲任气血不调或不和,或胎元不固以致出现腰酸、腹痛、胎动下坠或阴道少量流血者,称为“胎动不安” [1],相当于现代医学的“先兆流产”。

本病病位在冲任、胞宫。

若经过安胎治疗,腰酸、腹痛消失,出血迅速停止,多能继续妊娠。

若因胎元有缺陷而致胎动不安者,胚胎不能成形,故不宜进行保胎治疗。

我科多年来,在中医理论指导下,采取一系列辩证施护措施,从生活起居、饮食、心理、孕期宣教等方面给予了不同证型患者适当的护理,协同治疗,提高了安胎成功率,提高了患者及家属的满意率,现小结如下。

1、资料1.1一般资料 2012年6月-2015年6月我院妇科确诊为胎动不安的住院患者中随机抽出150例,年龄21-40岁,平均(27.1±3)岁。

所有患者入院时均有不同程度的下腹痛、腰酸、下坠感伴或不伴有阴道流血,检查见宫口未开,胎膜未破。

1.2辩证分型中医认为本病的主要病机是冲任气血失调,胎元不固。

常见分型有肾虚、气虚、血虚、血热、外伤和癥瘕伤胎等。

临床上以虚证或虚实夹杂者多见,如脾肾两虚、肾虚血热等,其中与流产发生有密切关系的是脾肾两虚。

1.3症状观察主要包括:(1)临床表现:阴道出血量的多少,腹痛的程度。

如腹痛下坠轻微,脉滑者,则胎元未殒,宜安胎;若出血量多,腹痛加剧,腰痛如拆,阵阵下坠者,则多发展为胎坠难留,安之无益;如反复阴道出血、色暗,小腹冷痛,早孕反应消失,则为胎死不下先兆,应作进一步检查。

胎漏胎动不安堕胎小产滑胎◇概述◇病因病机◇辨证论治◇辨证施护〖概述〗妊娠期间阴道不时少量下血,时下时止,或淋漓不断,但无腰酸、腹痛、小腹坠胀者,称为胎漏。

亦称“漏胎”、“胞漏”、“漏胞”。

若妊娠期感胎动下坠,腰酸腹痛,或小腹坠胀不适,或伴有少量阴道出血者称为胎动不安。

正如《医学入门》所说:“有腹痛而下血者为胎动,不痛而下血者为胎漏。

”现代医学称之为“先兆流产”。

胎漏、胎动不安因证情未得到控制,而进一步发展,腰酸腹痛,小腹坠胀加重,阴道出血量增多,以致胎儿坠落而下脱离母体而形成堕胎或小产。

一般妊娠3个月内,胎儿尚未成形而坠落者,称为堕胎。

妊娠3个月后,胎儿已经成形而坠落者称为小产,又称半产。

现代医学“流产”中“难免流产”、“不全流产”、“完全流产”均属本病范畴。

堕胎或小产之后,下次受孕仍如期而堕,如此连续3次以上者称为滑胎,亦名“屡孕屡堕”或“数堕胎”。

现代医学称之为“习惯性流产”。

综上所述,胎漏、胎动不安与堕胎、小产是同一疾病发展的不同阶段,前者为胎尚未损,胎犹可安;后者胎元已伤,或已离胞堕下。

本节重点叙述胎漏、胎动不安及滑胎。

〖病因病机〗本病的发生主要是气血不调,冲任不固,不能摄血养胎。

因冲为血海,任主胞胎,冲任二脉由肝肾所主,胞脉者系于肾,冲脉又隶于阳明,胃为水谷之海,脾胃互为表里,为气血生化的源泉,当肾气盛,胃中谷气盛时,冲任之气固,则胎有所载,胞有所养,胎元在母体内安固无虞。

若因母体气血不足,或肾气虚弱,或血热、外伤等,使气血不和,冲任不固,则会导致本病发生。

正如朱丹溪在《格致余论》中说:“阳施阴化,胎孕乃成,血气虚损,不足以养,其胎自堕。

”此外,尚有因胎元本身有缺陷而使“胎不成实”所致。

故药物治疗往往无效而最终导致堕胎,故此不作重点讨论。

1.肾虚先天禀赋不足→素体肾虚;或因早婚、房劳多产(含堕胎、小产、人流等);或因孕后房事不节→耗肾精伤肾气而肾虚→冲任不固→胎失所系→导致胎漏、胎动不安,甚堕胎、小产及滑胎。

【出院指导】一、指导患者孕期保健(一)慎房事:早孕期3个月及晚期妊娠产前2个月,避免性生活,以静养胎。

(二)慎起居:生活要有规律避免负重攀高,防止跌扑,注意休息,保证8小时以上睡眠。

失眠者可适当喝热牛奶,热水泡脚等方法诱导睡眠。

注意清洁卫生,卧室空气流通,怀孕后汗腺分泌旺盛,要经常淋浴,避免盆浴,勤换内衣、内裤,每日清洗外阴。

(三)孕期饮食关系到母体健康,胎儿的生长发育,故孕妇需要营养丰富,容易消化吸收的食物,孕期饮食多样化,防止偏食,食富含蛋白质及维生素的食物,如蛋类、肉类、豆制品、海产品、新鲜蔬果等。

并可根据个人体质不同选择适当的食物。

勿用碍胎之品(包括中、西药物),也不宜用辛辣生冷之品,以免内生寒、热,影响胎元。

(四)利优生:调畅情怀,保持情绪稳定,适当参加文艺活动,如听音乐、歌曲等。

(五)宽衣带:孕妇内衣以棉为宜,宜宽大、轻软、柔软,勿紧束胸腰,以免影响胎儿的生长及乳房发育。

不穿高跟鞋。

(六)常检查:定期做孕期保健检查,确保优生优育。

二、孕前检查:如有坠胎、小产、滑胎病史,则夫妻双方要做必要的检查,如染色体检查等。

确保优生。

注意围产期保健,确保母婴平安。

三、如有出现孕期下血,腹痛要卧床休养,已病防病,及早安胎,接受医护指导。

四、凡安胎失败者,嘱下次受孕时间相隔不能太近。

避孕时间半年-1年再孕,有利于肾气复原,恢复胞宫功能,防止下次漏胎。

胎漏、胎动不安一、概述胎漏指因妊娠期间冲任气血失调,胎元不固,致孕妇阴道少量出血,时下时止,或淋沥不断,而无腰酸腹痛者,亦称“胞漏”“漏胎”。

若妊娠期出现腰酸、腹痛、下腹坠胀,或伴有少量阴道出血者,称为“胎动不安”。

胎漏、胎动不安常是堕胎、小产的先兆,多发生于妊娠早期,少数在妊娠中晚期。

若胎元正常,多数患者经保胎治疗,阴道流血停止,腰酸腹痛消失,可继续妊娠,并正常分娩。

若病情进一步发展,或因胎元缺陷,胚胎不能成形者,将导致堕胎。

胎漏、胎动不安的临床表现虽不相同,但病因病机、辨证施护、预后转归基本相同,故一并讨论。

历代医家对胎漏、胎动不安的辨证论治、预防调摄均十分重视。

“胎漏”首见于《脉经》,“胎动不安”首载于《诸病源候论•妇人妊娠病诸侯》。

《妇人大全良方•妊娠门》指出“轻者转动不安,重者必致伤堕”,已认识到胎漏、胎动不安可发展为堕胎。

明代《妇人规》强调辨证论治安胎,提出动态观察胎动不安四大症状“腹痛、下血、腰酸、下坠”,完善了“治病与安胎并举”和“下胎”两大治则。

清代《傅青主女科》论述了安胎七法。

《丹溪心法》将白术、黄芩作为安胎圣药。

张锡纯的寿胎丸成为后世安胎的基础方。

西医学的先兆流产或先兆早产等可参照本节辨证施护。

二、病因病机中医学将母、胎之间的微妙关系称为“胎元”。

胎漏、胎动不安的病因包括胎元因素和母体因素两大方面。

胎元因素多因父母精气不足,两精虽能结合,但胎元不固,胎多不能成实;母体因素多因肾虚、气血虚弱、血瘀、血热等影响母体气血或直伤胎元,引起胎漏、胎动不安。

此外,跌仆闪挫、手术和药物亦可引起胎漏、胎动不安。

胎漏、胎动不安的主要病机是冲任失调,不能摄血养胎,胎元不固。

病因病机见图3-8。

图3-8 胎漏、胎动不安病因病机示意图因胎元因素致“胎不成实”者,临床保胎治疗往往无效,故本节不做重点讨论。

三、常见证型1.肾虚【临床症状】妊娠期间阴道少量出血,色淡黯,或伴腰酸腹痛,有下坠感,或屡孕屡堕,头晕耳鸣,夜尿频数,面部黯斑。

中医称先兆流产为“胎漏,胎动不安”,进而发展可有坠胎、小产之虞。

因孕后阴血下聚养胎,阳气相对偏旺,或过食辛热温燥,或感受热邪,或情志抑郁化热,热为阳邪,阳盛血热,热扰冲任,灼伤胎络,故阴道下血,色鲜红或深红,质稠,热伤营阴,津液不能上承,则心烦口渴,热伤津液,则尿黄便干,舌质红,苔黄,脉滑数或弦滑,乃血热之征象。

诊当清热凉血,固冲安胎,用保阴煎加减。

生地10g、白芍30g、山药15g、续断10g、黄芩10g、黄柏10g、甘草6g、旱莲草30g、桑寄生30g、菟丝子20g、地榆炭12g。

先兆流产作为妇科常见病之一,西医学普遍认为该病发病因素与女性生育年龄推迟,生育能力下降,甚至多次人工流产史有关;环境污染,工作、精神压力过大,导致孕妇内分泌水平变化,也可诱发此病[7]。

西医在治疗上多通过内分泌治疗来提高黄体功能,局限性比较大。

在中医学中,先兆流产属“胎漏”、“胎动不安”范畴,多由气虚、肾亏、血热、房劳和外伤等引起,但主要致病机理在于冲任损伤、胎元不固,多与肾虚密切相关,也与气血虚弱有关[8]寿胎丸加味及食疗方药。

寿胎丸加味方药组成:菟丝子30 g、桑寄生10 g、川断15 g、阿胶(烊化)12 g、山茱萸10 g、地榆30 g、旱莲草15 g、女贞子12 g、苎麻根12 g、黄芩9 g、炒酸枣仁15 g。

阴道出血色淡偏粉患者加炙黄芪30 g、红参(先煎)10 g;腹痛较剧患者加香附、砂仁(去壳后下)各9 g。

上方以水煎服,每天1 剂,分早晚 2 次温服。

药膳食疗方:将党参15 g、红枣20 颗、枸杞子12 g、炙黄芪30 g、淮山药15 g、香菇 6 个,置于土鸡(1 只)腹中,加入适量饮用水及食盐调味后,隔水蒸炖至鸡肉松烂,食肉饮汤,每天1 剂,不分次数温服。

方药配合食疗2 周为 1 疗程。

治疗期间忌食生冷、油腻、辛辣等食物。

作者在上述治疗基础上还辅以中医药膳食疗法。

药膳食疗作为我国中医学的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的内涵[12],所谓“医食同源”、“药食同用”,包括中药、食物及调料三部分,形是食品,性似药品,取药之性,用食物之味,共同配合,相辅相成,起到食借药力、药助食功的协同作用,收到药物与食物的双重功效。

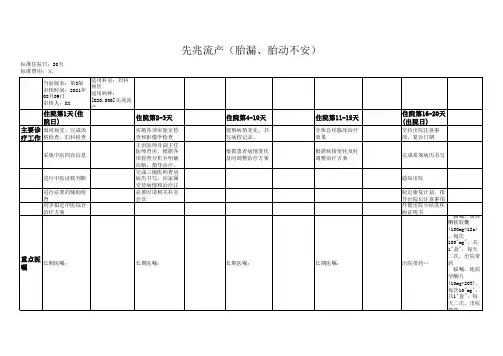

胎漏、胎动不安(先兆流产)中医诊疗方案2014版一【病名】中医病名: 胎漏、胎动不安西医病名:先兆流产二【定义】妊娠期间,阴道不时有少量出血,时出时止,或淋漓不断,而无腰酸、腹痛、小腹下坠者,称为“胎漏”.妊娠期间出现腰酸、腹痛、小腹下坠, 或伴有少量阴道量出血者, 称为“胎动不安”。

西医中所讲的“先兆流产”属此范畴。

三【诊断标准】(一)疾病诊断中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》(罗颂平主编,高等教育出版社,2008年)妊娠期间出现腰酸、腹痛、下坠,伴有少量阴道出血,脉滑,可诊断为胎动不安。

西医诊断标准:参照全国高等学校教材《妇产科学》(丰有吉、沈铿主编,人民卫生出版社,2006年)。

(1)病史:有停经史和早孕反应。

(2)症状:阴道出血,伴有小腹疼痛或腰酸胀痛。

(3)妇科检查:子宫颈口未开,子宫增大与妊娠周数相符合。

(4)辅助检查:尿妊娠试验阳性或血HCG值升高,或B超提示宫内妊娠。

(二)证候诊断1.肾虚证主症:阴道少量出血,色淡黯,质薄;小腹坠痛,腰酸痛;两膝酸软。

次症:头晕耳鸣,夜尿频多,或曾屡有堕胎。

舌脉:舌质淡,苔白,脉沉细滑。

2.脾肾两虚证主症:阴道少量出血,色淡,腰酸痛;食欲不振,大便溏泄。

次症:腹胀,头晕耳鸣,身疲肢倦。

舌脉:舌质淡,苔薄白,脉细缓略滑。

3.肾虚血热证主症:阴道少量出血,色鲜红或深红,质薄;腰酸痛或小腹下坠,口燥咽干。

次症:两膝酸软,夜尿频多,心烦少寐,手足心热,小便短黄,大便秘结。

舌脉:舌质红,苔黄或苔薄,脉滑数或滑细数。

4.气血虚弱证主症:阴道少量出血,色淡红,质清稀;小腹坠痛或伴腰酸痛,身疲肢倦。

次症:心悸气短,面色无华或萎黄。

舌脉:舌质淡,苔薄白,脉细缓滑。

5.肾虚血瘀证主症:阴道少量出血,色暗红;腰酸痛;或有妊娠外伤史。

次症:精神倦怠,小腹刺痛,耳鸣头晕。

舌脉:舌暗红,苔薄白,脉涩或细滑。

主症“阴道流血”必备,再兼主症1项、次症1项,或兼有次症2-3项,参考舌象、脉象即可作出临床拟诊。

王光辉治疗胎漏、胎动不安经验标签:名医经验;王光辉;胎漏;胎动不安;安胎丸;中医疗法本院妇科王光辉主任医师是山东省名中医,第四、第五批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,从医40余年,在长期临床和科研中积累了丰富的经验。

笔者有幸侍诊王师左右,获益匪浅,今将王师治疗胎漏、胎动不安经验总结如下。

1 病因病机妊娠期阴道少量出血、时下时止而无腰酸腹痛者,称为胎漏;若妊娠期仅有腰酸腹痛、下腹坠胀,或伴有少量阴道出血者,称为胎动不安。

胎漏和胎动不安是堕胎、小产的先兆,多发生于妊娠12周前或28周以内,属胎动而未损。

王师认为,肾气虚是胎漏、胎动不安的主要机理。

胎孕之形成,在于“两精相搏,合而成形”,精藏于肾,与生俱来谓之精,生殖之精主要在于肾气充盛。

成孕之前,固然赖父母肾精之壮旺而相结合;受孕后,仍藉母体肾气之充盛。

正如《女科经纶》所谓“女子肾藏系于胎,是母之真气,子所赖也”,《医学衷中参西录》说:“胎在母腹,若果善吸其母之气化,自无下坠之虞。

且男女生育,皆赖肾脏作强。

菟丝大能补肾,故肾旺而能荫胎也。

”肾气盛则冲任固,自无胎漏、胎动不安之虞。

导致肾气虚弱有内外因及寒热之不同。

内因以先天禀赋不足、房劳伤肾为多,外因以跌仆损伤为主。

寒则凝碍肾气,热则灼伤胞络,均足以耗损肾气而伤冲任。

肾不闭藏,冲任不固,因而导致胎漏、胎动不安,甚至发展为堕胎、小产。

因此,安胎的基本原则重在补肾固冲任。

2 辨治经验冲任之本在肾,补肾之品多能固补冲任。

肾虚之中,又应辨别阴虚或阳虚,以及寒热之差异。

肾阴虚者易致阴虚内热,肾阳虚者可致阳虚内寒,但胎漏、胎动不安总以肾虚为主,故可立一基本方而随证加减,王师常以张锡纯的寿胎丸合四君子汤化裁而来的安胎丸为主方。

安胎丸是王师从事妇科临床几十年治疗胎漏的经验方。

其中,寿胎丸由菟丝子、续断、桑寄生、阿胶组成。

菟丝子在《神农本草经》被列为上品,味辛、甘,性平,无毒,入肝肾经。

《名医别录》谓其“养肌强阴、坚筋骨”,《药性论》谓其“能治男子女人虚冷,添精益髓,去腰痛膝冷”。