新时期十年文艺思潮提纲

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

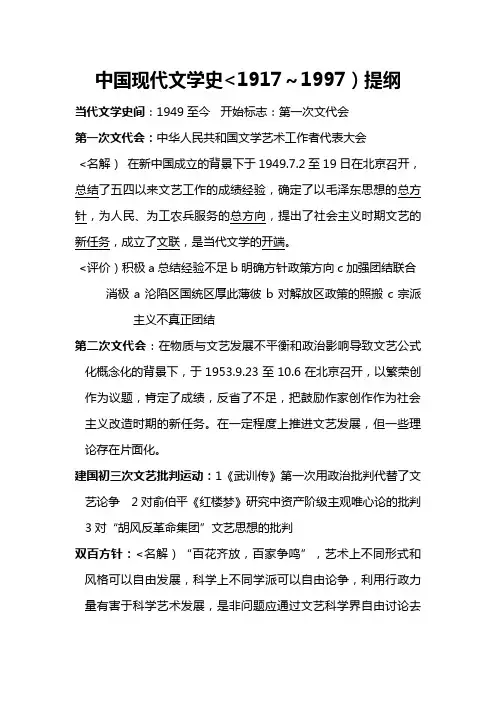

中国现代文学史<1917~1997)提纲当代文学史间:1949至今开始标志:第一次文代会第一次文代会:中华人民共和国文学艺术工作者代表大会<名解)在新中国成立的背景下于1949.7.2至19日在北京召开,总结了五四以来文艺工作的成绩经验,确定了以毛泽东思想的总方针,为人民、为工农兵服务的总方向,提出了社会主义时期文艺的新任务,成立了文联,是当代文学的开端。

<评价)积极a总结经验不足b明确方针政策方向c加强团结联合消极a沦陷区国统区厚此薄彼b对解放区政策的照搬c宗派主义不真正团结第二次文代会:在物质与文艺发展不平衡和政治影响导致文艺公式化概念化的背景下,于1953.9.23至10.6在北京召开,以繁荣创作为议题,肯定了成绩,反省了不足,把鼓励作家创作作为社会主义改造时期的新任务。

在一定程度上推进文艺发展,但一些理论存在片面化。

建国初三次文艺批判运动:1《武训传》第一次用政治批判代替了文艺论争2对俞伯平《红楼梦》研究中资产阶级主观唯心论的批判3对“胡风反革命集团”文艺思想的批判双百方针:<名解)“百花齐放,百家争鸣”,艺术上不同形式和风格可以自由发展,科学上不同学派可以自由论争,利用行政力量有害于科学艺术发展,是非问题应通过文艺科学界自由讨论去解决。

<背景)对农工商社会主义改造完成,社会主义制度确立,工作重心转向经济建设,文化思想领域纠正左倾影响调动知识分子的积极性,解放科学文化生产力。

1956.5.2毛泽东提出双百方针,5.26陆定一作《百花齐放,百家争鸣》的报告<影响)一度出现解放思想,独立思考,大胆探索的新气象,产生许多作品,推动文学的发展,并没达到预期效果,出现一支独秀文艺界反右斗争:开始于1957.6断送了双百成果,又一次把文艺问题等同于政治问题,伤害了一大批文艺工作者,表明双百结束,文艺朝左发展。

60年代初文艺政策调整:制定《文艺八条》,局部地调动了一些作家的积极性“文化大革命”十年文艺思潮的两种文艺类型:a主流文学,样板戏、样板小说受制于政治 b非主流文学<潜在写作)不愿意完全遵从政治之命的文学《万山遍红》《闪闪的红星》;地下文学《第二次握手》天安门诗抄50、60年代小说发展:<简况)创作方法为社会主义现实主义;题材范围狭窄,畸形发展,革命历史题材、农村现实题材异常发达,其他题材相对薄弱;体裁上短长篇发达,中篇薄弱;风格奔放、雄伟、刚健;不足之处在于过于政治化,艺术手法简单,体裁单一,人物类型化,作家非专业。

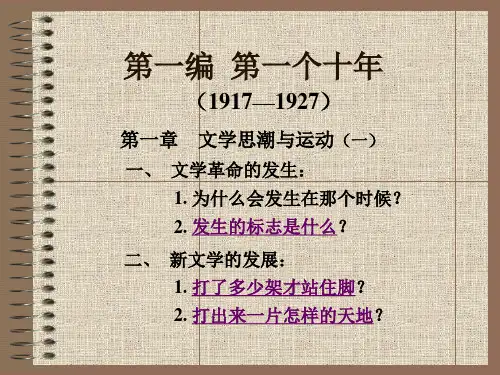

第二编第二个十年(1927-1937 )第一章第二个十年文学思潮与运动1927 年大革命失败至1937 年抗日战争爆发,是新文学的第二个十年,在这十年中,一方面,适应着现实政治斗争的社会革命的需要,一批赞成无产阶级革命文学主张的作家集结在中国左翼作家联盟的旗帜下,掀起了声势浩大的左翼文学运动,将五四开始的“文学革命”推向“革命文学”的新阶段。

左翼作家们一般都努力用马克思主义的阶级分析方法和观点来剖析中国社会和世态人生,着力反映劳动大众备受压迫的生活现状和他们的觉醒与反抗,描绘了时代的风云。

另一方面倾向自由主义的作家胡适、徐志摩、梁实秋等为核心的《新月》创刊是,公开表明自己的文学态度,即维护“独立”“健康的原则”与尊严的原则“ 这互相对立的两种刊物出版及理论宣言的公布,标志现代文学进入到新的历史发展期,通常称之为“第二个十年”。

这个时期显着的特征有:1、五四所开启的有相对思想自由的氛围消失了,文学主潮随着整个社会的变革而变得空前政治化。

2、无产阶级革命文学运动推进了马克思主义文艺理论的传播与初步运用,并在相当程度上决定着此后二三十年间文坛的面貌。

3、在左翼文学兴起的同时,自由主义作家的文学及其它多种倾向文学彼此竞争,共同丰富30 年代的文学创作。

第一节无产阶级革命文学运动无产阶级革命文学的发生在1928 年初,但其渊源可追溯到1923 年前后,那时,共产党人邓中夏、恽代英、萧楚女、蒋光慈等就提出过无产阶级文学的主张,1924 年还出现过有明显倾向的文学社团春雷社。

1925 年五卅运动后,沈雁冰等人已试图运用马克思主义阶级论来解释文学现象。

革命文学运动的发生是马克思主义传播的结果,但无产阶级革命文学作为一种规模浩大的文学运动在1928 年崛起,主要是由政治形式突变所推动的。

一九二七年春夏,国民党蒋介石、汪精卫集团相继叛变革命。

这时,中国共产党内以陈独秀为代表的动摇妥协倾向已经发展成为右倾机会主义路线,不敢依靠蓬勃展开的工农群众运动,无力组织人民有效地回击这突然的反革命袭击,第一次国内革命战争遭到失败。

新中国成立前期十七年文学思潮(1949——1966)第一次文代会1949年7月2日到19日,第一次中华全国文学艺术工作者代表大会(后通称“第一次文代会”)在北平召开;茅盾和周扬分别总结了国统区和解放区文艺的成绩;大会选出了由郭沫若任主席,茅盾、周扬为副主席的全国文联领导机构;毛泽东文艺思想被确定为新时代为工农兵服务、与人民大众相结合的文艺总方针;起到了继承革命文艺传统,动员广大文艺工作者为创造新时代文艺而奋斗的重大历史作用;第一次文代会被视为当代文学的起点。

意义:①实现了解放区和国统区两支队伍的大会师;②总结了五四以来文艺工作的成绩与经验,确定了新中国文艺事业的总方针——《在延安文艺座谈会上的讲话》;③指出新中国成立以后文艺必须为人民服务,首先为工农兵服务的总方向;④成立了以郭沫若为主席,茅盾、周扬为副主席的全国文艺界的组织——中华全国文学艺术界联合会。

第二次文代会1953年9月23日至10月6日,第二次文代会在北京举行。

这次会议确定,将社会主义现实主义作为文艺创作和批评的最高准则。

五个发展阶段阶段:(一)、中共七届二中全会后——1955年:掀起反对所谓“资产阶级唯心主义”的文艺运动和文艺思想斗争。

1、对电影《武训传》的讨论与批判。

(1951年)2、对俞平伯《红楼梦》研究的批判。

(1954年)3、对胡风文艺思想的批判。

(1955年)结果:胡风被捕入狱,2100人受到株连,制造了新中国罕见的冤假错案。

(二)、1956年上半年——1957年下半年:落实“双百”方针。

“双百”方针:1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议上提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针,简称“双百”方针。

其具体内容是:“艺术上不同的形式和风格可以自由发展,科学上不同的学派可以自由争论。

利用行政力量,强制推行一种风格,一种学派,禁止另一种风格,另一种学派,我们认为会有害于艺术和科学的发展。

艺术和科学中的是非问题,应当通过艺术界的自由讨论去解决,通过艺术和科学的时间去解决,而不应当采取简单的方法去解决。

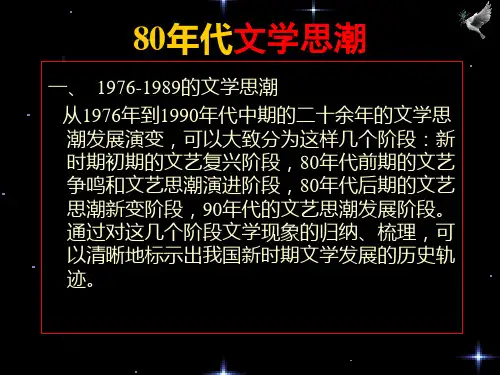

中国新时期文学思潮简述中国新时期文学思潮【内容提要】中国新时期文学思潮一波未平一波又起。

在促成思潮起落的众多原因中,有一点是内在的、重要的:中国文学在用自己的探索,为中国人寻找新的文化支点。

本文从这一角度先后描述了社会批判、人道主义、寻根文学、现代主义、后现代主义和逃离后现代的文学探索等从70年代至90年代的一系列思潮,展示了中国文学界在新时期为中华文化重构所作的种种努力。

【关键词】中国新时期文学思潮中国新时期文学思潮一波未平一波又起,丰富多彩。

促成思潮起落的原因众多,其中有一点是内在的、重要的:新时期文学穿透了政治的表层,进入到了文化层面,中国文学在用自己的探索,为中国人寻找新的文化支点。

本文将从这一角度对中国新时期文学思潮进行一个简要的描述。

一、社会批判文学思潮1976年10月之后,中国文学面临的一个首要任务,是推倒文学身上左的束缚。

不完成这一工作,新的文学便无法迈步。

于是,文学开始在社会、政治层面对?四人帮?、对极左政治、文艺倾向进行批判,对建国以来的历程进行反思,对各种社会问题进行揭露。

这是文学在新时期掀起的第一次大的思潮。

它既是大陆思想解放运动的推动力,也是思想解放运动的重要的组成部分。

这个思潮是从揭批?四人帮?文艺思想开始的。

?四人帮?曾将十七年的文艺诬蔑为?文艺黑线专政?,又为文艺制定了一整套规定。

1976年之后,文艺界首先掀起了揭批?四人帮?的斗争。

推倒了其?文艺黑线专政论?等一切强加给文艺界的精神枷锁和政治镣铐,批判了其?三突出?创作原则、?写与走资派斗争?的文艺思想,批判其?阴谋文艺?。

文艺生产力得到了初步解放。

文艺界同全国人民一道,有一种寒冬过去、春天来临的解放感、喜悦感。

大家群情激昂,对未来充满了憧憬。

然而要真正繁荣文艺,仅仅批判?四人帮?文艺思想远远不够。

中国文艺思想中的左倾错误其实在更长的历史时期、与更大范围内的左倾倾向紧密联系着。

在更大范围内批判左倾错误的任务被提上了历史的议事日程。

在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺——十年来国统区革命文艺运动报告提纲茅盾一、绪论:“在种种不利条件下,我们打了胜仗!”中国人民解放战争快要大功告成,全中国的解放已为期不远。

所谓“国统区”即将完全成为历史的名词了。

但是若干年以来,中国的进步的革命的文艺运动一方面固然在解放区中自由地生长,一方面却长期在国民党反动派统治地区内受折磨、受摧残而进行着苦斗。

我们现在就来总结一下近十年来国统区文艺运动的成果。

国统区的文艺运动和解放区的文艺运动所处的环境,不待说是有显著的区别的。

在国统区,政权是在压迫人民的反动派手里,他们对于进步的文艺工作者用尽一切方法来迫害和压制;在反动统治下,群众运动的发展,受到种种严厉的限制,文艺工作者没有充分的机会去和人民群众接近。

在这样的客观条件下,文艺工作者的主观上的缺点也就更易于滋长。

但是,不管我们在文艺思想上曾存在着或多或少的问题,在创作上曾存在着若干严重的缺点,国统区文艺运动还是有其显著的成就的。

从斗争的总目标上看,国统区与解放区的文艺运动是一致的;从文艺思想发展的道路上看,双方在基本上也是一致的;而就国统区的革命文艺运动的主流来说,最近八年来也是遵循着毛主席的方向而前进,企图同人民靠拢的。

国统区的文艺工作者在政治的、经济的、文化的三重压迫下,和日本帝国主义、美国帝国主义、国民党反动派斗争,固守着自己的岗位,对于抗日民族解放战争,对于在反动统治下的民主运动,对于人民解放战争,都起了积极的推动或配合的作用。

反动派扼杀新文艺运动的企图,从来没有成功过。

我们可以把这十年来国统区内的文艺运动,划分为如下几个时期,来说明它是怎样地配合着政治形势的发展而进行斗争的。

从抗日战争开始到武汉陷落后一年半的时间(一九三七年七月——一九三八年底),这算是第一个时期。

当抗日战争初起,全国文艺工作者都非常兴奋,立即组织了许多演剧队、抗宣队,到农村和部队中去,写出了许多短篇和小型的作品,如短篇小说、报告、活报、街头剧、报告剧、墙头诗、街头诗等。

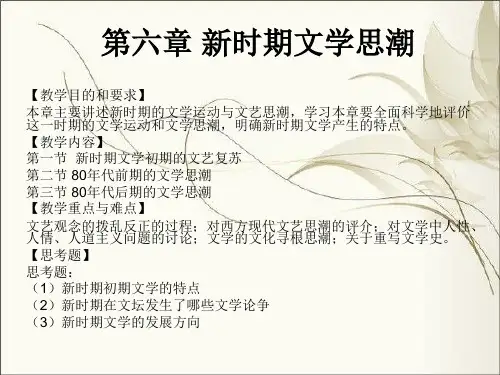

新时期十年文艺思潮讲授提纲

一、总体性质

总体上说,这是一个反思阶段。

全面清理历史的经验教训,开始冲破思想、理论上的禁区,实现思想的解放。

至85年,占主导地位的思想、理论总体上仍然属于传统的框架内。

这期间有几个重要的文学现象,表现出对传统的禁区的突破。

1、在有限的范围内对传统文艺思想、理论的反思;[拨乱反正]

2、对文学创作中出现的新现象开展争论;

3、引进西方的文艺学、美学理论,丰富思想资源。

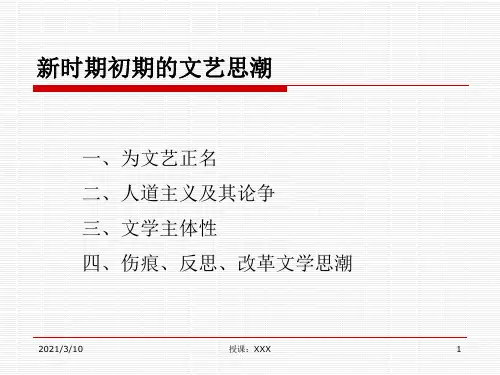

二、文艺思想演变的具体状况

1、对传统的文艺思想、理论进行有限的反思

批判“文艺黑线专政论”;

对文艺与政治的关系;文艺是不是阶级斗争的工具?文艺是不是上层建筑?文艺是不是从属于政治?文艺的社会效果问题。

文艺的真实性问题;[《为文艺正名》,《上海文学》评论员;《文艺和政

治是上层建筑内的关系》梅林;《文艺与政治不是从属关系》王若望;

文艺要讲社会效果、社会责任。

]

人性与人道主义问题;78年朱光潜在《社会科学战》第3期上发表《文

艺复兴至十九世纪西方资产阶级文艺家有关人道主义、人性论的言论概

述》。

超越政治层面,向人性靠近。

异化理论问题:1979年高尔泰在《国内哲学动态》第四期发表《异化辨

异》;80年刘梦溪在《学习与探索》第2期上发表《马克思主义的异化

思想》,王若水在《新闻战线》第8期上发表《谈谈异化问题》、在《上

海文学》第9期上发表《文艺与人的异化问题》,引起了异化理论和人

性、人道主义的争论。

现实主义问题。

[以上是至82年]

对于这些问题的提出,在当时的背景下都是极大进步。

尤其是争论是在学术的意义下进行的,没有再如以往的政治的方式进行,开创了真正自由争论、百家争鸣的新局面。

最大的收获不只是理论上的,而且是思想方法上的,过去许多不曾接触,或不敢质疑的文艺理论问题都被一一提出来了。

2、对文学创作中出现的新现象开展争论;

伤痕文学、反思文学是对文革时期的造成的危害的揭露,属于传统的范畴;

朦胧诗的出现,是现代主义对传统现实主义的最早的冲击。

朦胧诗:“断然排斥了直接观照的方式,而代之以总体象征性的对于生活,特别是人们内心情感的创造性表现。

对于曾经有过的那种排斥了诗人主观情感的被动地直述和直描,它是无情的反叛。

想在这些诗中寻找关于实际生活的图解与阐析,只能是徒劳。

注重诗人自我的内心世界对于客观事物和社会生活的溶解和包容,已经成为一种明显的趋势。

”(谢冕)这是历史意识与审美意识的分歧。

谢冕:《在新的崛起面前》(《光明日报》80年5月7日);孙绍振《新的美学原则在崛起》(《诗刊》81年3期);徐敬亚《崛起的诗群——评我国诗歌的现

代倾向》(《当代文艺思潮》83年1期)[徐:《时刻牢记社会主义的文艺方向——关于崛起的诗群的自我批评》] 作为反驳意见,有程代熙《评新的美学原则在崛起——与孙绍振同志商榷》;郑伯农《在崛起的声浪面前》

寻根文学:是文化反思的产物。

分为三个层次

3、引进西方的文艺学、美学理论,丰富思想资源。

1984-1986年文艺学方法论大讨论。

85年之前是文艺学科学化问题;之后是文艺学的价值取向问题,即文艺学的思维起点和参照系问题。

85年被称作方法论年回答文学是什么?文学的价值究竟是怎样?文学的表现方法究竟是怎样。

系统论、信息论、控制论是当时的新思想。

林兴宅在《鲁迅研究》80年第1期上发表《论阿Q的性格系统》

86年开始,刘再复先后发表了《文学研究应以人为中心》、(《文汇报》85年7月8日;)《论文学的主体性》(《文学评论》86年第1期)。

陈涌发表了《文艺学方法论问题》批评刘的观点。

引起了全国大讨论。

是科学主义与人本主义之间的观点碰撞。