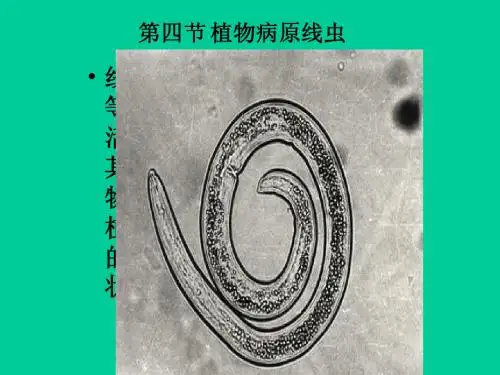

植物病原线虫

- 格式:ppt

- 大小:4.58 MB

- 文档页数:46

植物病原线虫防控措施植物病原线虫是引起各种植物疾病的主要元凶之一。

它们通过寄生在植物体内,摄取植物汁液,破坏植物组织,导致植物生长发育不良甚至死亡。

为了保护植物健康、提高农作物产量和质量,有效的线虫防控措施变得极其重要。

本文将介绍一些可行的植物病原线虫防控措施。

一、合理轮作合理的轮作是一种简单而有效的线虫防控措施。

通过合理安排不同类别的植物在一块土地上进行轮作,可以减少植物病原线虫的滋生和传播。

比如,在旱地农作物的轮作中,可以将病害易感作物如土豆和胡萝卜与病害不易感作物如玉米和大豆进行交替种植,以减少线虫寄生和传播的机会。

二、适度耕作适度耕作是指在农田管理中,尽量减少土壤的翻耕和深耕,保持土壤结构的稳定。

过于频繁和过度的翻耕会破坏土壤生态平衡,进而增加病原线虫的滋生和繁殖。

因此,应采取适度的耕作方式,如中耕和浅耕,以减少线虫在土壤中的生存条件。

三、优良品种的选育通过选择抗线虫的耐病品种进行选育,是一种有效的防控措施。

目前,已经研发出许多耐病品种,如抗线虫的玉米、抗线虫的番茄等。

选择这些品种进行种植可以显著降低病原线虫的危害,并提高农作物的产量和质量。

四、有机肥料的应用有机肥料的应用是改善土壤质地和提高土壤生态环境的重要手段。

有机肥料富含丰富的有机物质和微生物,可以改善土壤结构,增加土壤活性和生物多样性。

同时,有机肥料中的微生物具有一定的抑制线虫滋生的作用。

因此,在农田管理中,适量添加有机肥料,有助于减轻线虫对植物的危害。

五、化学防控化学防控是一种常用的线虫防控手段,适用于严重危害植物健康的情况下。

化学防控主要通过施用杀线虫剂来控制病原线虫的滋生和繁殖。

但需要注意的是,化学防控应遵循科学使用原则,选择合适的杀虫剂和施药时间,同时注意对环境和人体的影响。

综上所述,植物病原线虫的防控是农业生产中的一项重要工作。

通过合理轮作、适度耕作、选育抗病品种、有机肥料应用以及化学防控等措施的综合应用,可以有效地减轻线虫对植物的危害,提高农作物的产量和质量,为农业生产的可持续发展做出贡献。

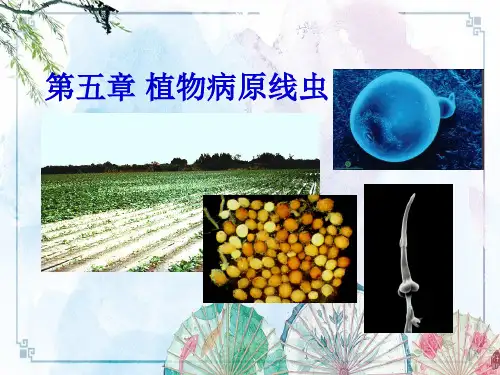

植物病原线虫的类型:

植物病原线虫主要有以下几种类型:

1.根结线虫属:雌雄异形,约有70多种,我国常见的有五个种:花生根结线虫、北方

根结线虫、南方根结线虫、爪哇根结线虫、尖形根结线虫。

它们常混合发生,危害单子叶和双子叶植物,据不完全统计,北方根结线虫可危害16科80多种花木,19科50种杂草;南方根结线虫可危害1700种植物。

2.剑线虫:包括美洲剑线虫、标准剑线虫和加州剑线虫等,其中美洲剑线虫和标准剑

线虫在我国都有发生报道。

剑线虫在植物根部取食时,由于其瘤针较粗壮,严重破坏根组织,影响根系长势,甚至造成根部肿大或坏死等症状。

此外,剑线虫还传播重要的植物病毒,如葡萄扇叶病毒、樱桃锉叶病毒、桃丛簇花叶病毒、烟草环斑病毒以及番茄环斑病毒等,对农林业生产造成重要影响。

3.异常珍珠线虫:主要分布在北美和南美的温带和热带地区,我国暂时还没有发现。

异常珍珠线虫主要以幼虫在土壤中或成虫和卵在病根的根瘤内越冬,通过带病土壤、根、块茎、苗木等作远距离传播,植物被异常珍珠线虫为害后,地上部分症状表现为矮化或黄化,地下部分会在根部形成单个的球形根结或根瘤,像串在线上的珍珠。

植物病原线虫的发生与防治技术初

探

从生产上看,植物病原线虫属于顽疾。

因为线虫在土壤中存在的久远、种类繁多,且在一些气象条件下繁殖力大,对农作物造成危害很大。

本文将探讨植物病原线虫的发生原因与其防治技术。

一、植物病原线虫的原因

1.环境因素:线虫对土壤的温度、湿度、PH值、通风性、微量元素等因素非常敏感,高湿重度、通风性不佳的气象条件为线虫繁殖提供了背景。

2.作物品种:有的植物品种抵抗力强,不容易感染且不

易受到病虫害的侵袭。

相反,有些植物品种抵抗力差,毫不犹豫罹患病虫害,是线虫繁殖的难题。

3.生境适宜:对于栽培同样作物的时间段,线虫繁殖的生

命力更为茂盛,时期性的病情更为明显。

二、植物病原线虫的防治技术

1. 消毒:定期对土壤进行消毒,可大大减少线虫的繁殖,是目前有效的预防措施之一。

2.选品种:选择具备抗虫抗病特性的优质作物品种,提供

适宜的生活环境。

通过平衡施肥、加强管理,使作物长势良好,为防止感染线虫提供保障。

3.培育好土壤微生物:使用一些有效的微生物肥料,以培

育良好的土壤微生物,增强植物免疫力,这是非常值得注意的一项措施。

4.化学防治物品不宜使用:若实在必要防控作物线虫,

对于防虫药的选择要慎重,尽量避免对土地的影响。

五、机械翻地消灭病线虫:翻地,使病虫不易繁殖,是一项很有效的预防措施。

综上所述,植物病原线虫对于各生产者来说,都是一项非常难以对付的顽疾,想要有效防治,关键在于提高自身的草根意识,定期查验土壤状态,提供适宜的生态环境,依托科研机构的技术指导,全力以赴,不断摸索探索,才能慢慢摆脱。