西周青铜器鉴定研究

- 格式:ppt

- 大小:9.39 MB

- 文档页数:144

西安博物院藏西周青铜器鉴赏西安博物院收藏有一批西周青铜器,它们是20世纪70年代以来由前辈文物工作者征集的。

这是一批珍贵的文物,是研究西周历史的难得的资料。

现选9件介绍如下。

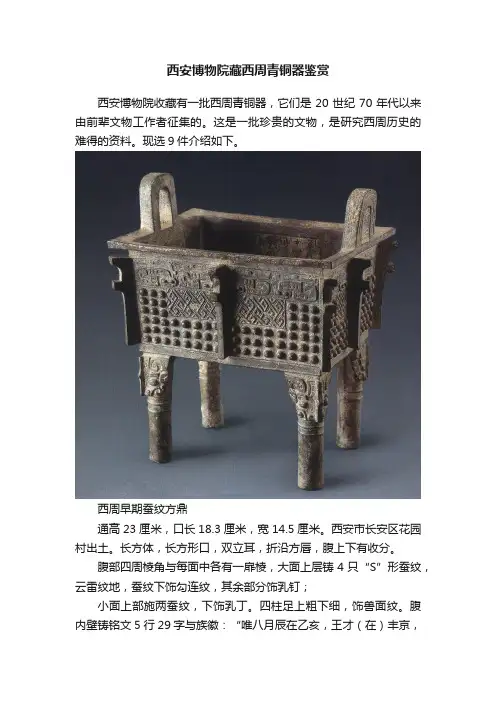

西周早期蚕纹方鼎通高23厘米,口长18.3厘米,宽14.5厘米。

西安市长安区花园村出土。

长方体,长方形口,双立耳,折沿方唇,腹上下有收分。

腹部四周棱角与每面中各有一扉棱,大面上层铸4只“S”形蚕纹,云雷纹地,蚕纹下饰勾连纹,其余部分饰乳钉;小面上部施两蚕纹,下饰乳丁。

四柱足上粗下细,饰兽面纹。

腹内壁铸铭文5行29字与族徽:“唯八月辰在乙亥,王才(在)丰京,王赐□□进金,肆奉对扬王休,用作父辛宝□。

”此鼎时代为西周早期。

西周早期凤鸟纹方座簋通高25.5厘米,座边长21.6厘米,口径21.6厘米。

西安市长安区花园村出土。

敞口束颈,鼓腹,圈足,下连方座,腹两侧设凤鸟形耳。

口沿下饰4只凤鸟纹围绕一周,其间饰浮雕兽面;腹部4只凤鸟布满,以扉棱相间,圈足饰变形窃曲纹;方座四面各饰凤鸟6只围绕一周,中间长方形内无纹饰。

通体以云雷纹作地,形成三层纹饰。

整体以凤鸟纹为主,形态略有差异,其圆目,尖喙,高冠,长尾,或昂首或回首,生动活泼。

内底有铭文3行18字:“唯九月,□叔从王员征楚荆,在成周□作宝簋。

”西周早期器。

西周晚期吴王姬鼎高51.5厘米,耳高11厘米,足高22厘米,口径45厘米。

西安市南郊沣镐遗址出土。

折沿方唇,立耳,圜底,蹄形足。

口沿下有两道弦纹,其间饰一周窃曲纹。

内腹有铭文3行20字:“吴王姬乍(作)南宫史叔□(饲)鼎,其万年子子孙孙宝用。

”其造型与河南三门峡上村岭虢国墓地出土的铜鼎相似,应是西周晚期之物。

该鼎是在“文革”期间出土的。

文物工作者在文物普查中见到,生产队得知为珍贵文物,应属国家所有,遂派四位社员送到西安市文物局。

西周晚期环带纹鼎高37.8厘米,口径34.5厘米。

出土于西安市长安区马王镇一座西周墓葬。

宽沿平折,方唇,立耳,圜底近平,兽蹄足。

子龙鼎鉴定报告1. 引言子龙鼎是一种古代青铜器,具有重要的历史价值和文化意义。

本文将对一具子龙鼎进行鉴定,并对其历史背景、制作工艺、特征以及价值进行详细的分析和讨论。

2. 历史背景子龙鼎是中国古代青铜器的一种,通常用于祭祀仪式或盛放食物。

据史料记载,子龙鼎起源于商朝晚期,盛行于西周时期。

子龙鼎形制独特,具有深厚的神话文化和传统宗教信仰背景。

3. 制作工艺子龙鼎的制作工艺十分精细复杂,需要经历多个步骤完成。

首先,选取优质的青铜矿石,并进行冶炼和铸造。

接着,使用石凿等石工工具雕刻鼎身的纹饰和图案。

最后,进行打磨和表面处理,使得整个鼎显得光洁而细腻。

4. 特征与形制4.1 鼎身形状子龙鼎的鼎身通常呈为三足的圆形或方形,宽口,浅腹,附有两个对称的耳。

整个鼎身呈现出优美的比例和和谐的曲线。

4.2 纹饰和图案子龙鼎鼎身上通常装饰着神话传说中的各种龙纹、鸟纹、云纹等。

这些纹饰精美细致,线条流畅,表现出浓厚的神话文化特征。

4.3 字铭子龙鼎的一些高级品种上还刻有铭文,这些铭文通常记录了制作者的姓名、作品名称、制作时间等信息。

字铭往往是鉴定子龙鼎真伪和年代的重要依据之一。

5. 鉴定结果经过鉴定,本次所提交的子龙鼎具有以下特征:鼎身呈圆形,三足支撑,宽口,浅腹,双耳对称。

鼎身装饰着精美的龙纹、鸟纹以及云纹等纹饰。

整体工艺精细,线条流畅,制作精良。

根据铭文显示,该子龙鼎制作于西周时期晚期。

6. 价值评估子龙鼎是中国古代文化的重要遗产,具有极高的历史价值和文化意义。

通过对子龙鼎的鉴定和分析,其真实性和完好性得到了验证,证实了其作为西周时期的青铜器的真实性。

由于子龙鼎的稀少性和历史价值,其市场价值也非常高,具有很大的收藏和投资潜力。

7. 结论本文对一具子龙鼎进行了鉴定并进行了详细的分析和讨论。

子龙鼎作为古代青铜器的一种,具有重要的历史背景、制作工艺和独特的特征。

经过鉴定,该子龙鼎的真实性和制作年代得到了验证,具有较高的市场价值。

□刘宇涵一、青铜明器的概念界定《礼记·檀弓上》载:“为明器者,知丧道矣,备物而不可用也。

”就是说明器没有实用性,属于专为死者随葬的一类器物。

林沄认为,先秦文献中的“明器”一词,有两种含义:一是泛指墓葬中的随葬品;二是与生者用器有所差别,专为死者制作或改造的器物[1]。

本文主要在第二种含义上使用“明器”一词。

但对于如何判断一件青铜器是否属于明器,学术界仍有不同的观点。

何毓灵认为青铜明器有几个标准:一是青铜器铸造粗糙,未经修整或打磨,没有同时期的精美花纹,十分简单、模糊甚至没有;二是青铜器质地轻薄,不具有实用性,有些甚至比例失调,失去了青铜器应有的庄重与华美;三是在青铜器的合金成分中,含铅量较高,绝大多数属于铅青铜,硬度较低,有的则完全是铅器[2]。

郭研利认为“明器”的主要特征应满足以下几个条件:器形较小、制作粗糙、通体素面、没有使用痕迹。

郜向平认为将生者的实用器经过一番处理(如在器物表面涂抹朱砂),使其性状有所改变,不再具有实用功能,也算明器的一种。

以上认识为我们界定青铜明器提供了有益借鉴。

本文认为青铜明器的界定需要满足以下几个条件:一是青铜明器的形制与同出实用器相似,且不早于实用器的年代;二是只在墓葬中发现,不见于居址或窖藏;三是铸造粗糙,未经修整或打磨,体积较小,没有实用性。

另外,多素面或器物表面经过特殊处理。

需要说明的是,西周墓葬中还出土少量铅器和锡器,不具备实用功能,本文也将其列入明器范畴。

二、青铜明器的出土概况1978年,在陕西扶风县齐家村发现一座西周中期墓葬,出土明器青铜簋、青铜盉各1件。

青铜簋通高6.8厘米,口径12.2厘米。

通体素面,制作极为粗糙。

(图1-1)青铜盉通高9.2厘米,流长3.4厘米。

通体素面,底部空且塞满泥土[3]。

(图1-2)1981年,陕西省文物管理委员会在扶风县刘家村发掘的丰姬墓,出土了铅盉、铅盘、铅卣各1件[4]。

1981年,周原扶风文管所在强家村发现一座西周墓,出土明器青铜簋1件。

商至西周前期青铜器龙纹研究的开题报告尊敬的评委,大家好!我将要开题的研究题目是商至西周前期青铜器龙纹的研究。

1.研究背景和意义:青铜器是中国古代文明的重要产物之一。

商至西周前期是中国青铜器制作的黄金时期。

其中,龙纹作为青铜器装饰纹样的一种,被广泛地应用于各种器物上,成为青铜器艺术的重要表现形式。

其中,由于龙作为中国传统文化中的神兽,常常被用来表现吉祥、庄重等情感,因此在青铜器装饰中起到了重要的作用。

因此,本研究的目的就在于通过对商至西周前期青铜器龙纹的分析,深入探究这种纹样的演变历史、表现特点、象征意义等方面,进一步挖掘中国古代青铜器艺术的内涵和价值,丰富和完善中国古代文明的研究。

2.研究内容和方法:在本研究中,我将从青铜器龙纹的形态特征、起源和演化、装饰意义等方面入手,进行收集、整理和分析研究。

具体来说,我计划采用以下方法进行研究:(1)文献资料研究:收集和整理商至西周前期的相关历史文献、考古资料等,对青铜器龙纹的起源、演化等方面进行深入探究,为实证研究提供依据。

(2)实证研究:选取一些典型的商至西周前期青铜器龙纹样式进行分析,在形态、结构、装饰纹样等方面进行比较研究,较为系统地探究青铜器龙纹的表现特点和意义。

(3)图像分析:在实证研究的基础上,对青铜器龙纹进行图像分析,探究青铜器龙纹的美学特点和艺术内涵。

3.研究预期结果:通过本研究,我希望得到以下预期结果:(1)对商至西周前期青铜器龙纹的起源、演化、装饰意义等方面进行深入探究,为青铜器研究提供新的思路和视角。

(2)较为系统地探究青铜器龙纹的表现特点和意义,加深人们对中国古代文化和艺术的认识。

(3)深入挖掘中国古代青铜器艺术的内涵和价值,丰富和完善中国古代文明的研究。

以上就是我的开题报告,谢谢评委的聆听!。

西周青铜器赏析作者:简晓东博文中展示的是西周时期的“青铜器”。

西周时期是中国古典文明的全盛时期,其国家政治形态和文化制度对中国历史的发展产生了广泛而深远的影响,因此众多周代的考古发现成为我们领略周代典章制度及其演进的桥梁。

第一节西周青铜器概述商朝的统治最终在社会矛盾的浪潮冲击下崩溃,被周朝所取代。

青铜器工艺的中心也随之转移到西周建都的陕西关中地区。

西周的青铜文化是在晚商青铜文化的基础上发展起来的。

周人得到了殷商的工艺匠人和先进的冶铸技术,使青铜铸造业迅猛地发展起来。

随着政权的巩固和礼制的不断加强,周人在全面继承殷商青铜工艺优良传统的基础上,在器类、器形、纹饰和铸造工艺等方面不断进行改造和更新,创造出精美的艺术瑰宝,把青铜文化推到了最鼎盛时期。

西周早期的器类、器形和花纹大都是沿袭商代晚期的风格。

这是因为周灭商前,先周文化虽然已经跨入青铜时代,铸造技术达到一定水平,但还远不如殷商的青铜铸造业发达。

到目前为止,周原和丰镐地区还没有发现一件艺术水平很高的先周青铜器。

从传世和出土的周初青铜器来看,情形比较复杂,这其中混杂有相当一部分商器,有的甚至是商代中期的青铜器。

周灭了商朝之后,把商朝的奴隶主及其所占有的奴隶分赐给自己的大贵族,商人的许多宝器也被分赐给周朝的奴隶主贵族,因此有大量青铜器落到了周人的手中。

至今周初墓中仍然可发现部分商器,其原因就在于此。

灭商之后,周人接收了青铜铸造工业和工艺奴隶,生产为周人服务的手工业产品,在一段时期内还是原来的模式,因此出现了一批商制周铭的青铜器。

因而在讨论周初的青铜器特征时,必须与铸有周初铭文的器物结合起来。

对于时代界限模糊的器物,有些著作称之为“殷周式”,或定为商末周初。

青铜器经过近百年的发展,在西周中期已经达到一个全新的阶段,早期青铜器上商代特点逐渐被全新艺术所代替,这主要表现在青铜器的造型设计、纹饰构图等方面。

在器型方面,西周中期酒器迅速衰落,爵、觚、觯、觥、瓿等逐步消失,鬲的种类不断增加,写实风格的鸟兽樽十分流行,而且式样活泼。

工美史话作者简介:王月华(2000—),女,汉族,河北保定人,硕士研究生,研究方向:视觉传达设计。

[摘 要]宝鸡地区青铜器上的凤鸟纹在青铜器发展史上具有重要意义。

通过对宝鸡青铜器博物院的凤鸟纹进行分析整理,总结前人分析的方法,随后根据西周的前、中、后期来划分,分别说了凤鸟纹喙、身体、尾巴、翅膀等诸多部位的变化及特点,尝试规划出每一时期的特征,并总结其内涵与价值。

[关键词]凤鸟纹;青铜器;宝鸡青铜器博物馆[中图分类号]K867 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2022)21-0009-03 本文文献著录格式:王月华.浅析西周青铜器凤鸟纹:以宝鸡青铜器博物院在展藏品为例[J].天工,2022(21):9-11.王月华 宝鸡文理学院青铜器是由青铜制成的各种器具,诞生于人类文明的青铜时代。

中国的青铜器开始于夏代,延续于商周时期。

[1]其中关于青铜纹饰的研究,是古代美术史研究中重要的内容之一。

从青铜器本身来说,青铜器纹饰随着时代的发展呈现出不同的特点,其纹饰是一定时期经济政治环境的反映。

作为青铜器纹饰的一部分,凤鸟纹的研究也有着重要意义。

西周时期,凤鸟在周民族的神话传说中占有重要地位,在继承前人设计的凤鸟的基础上,西周的工匠们对凤鸟的形象进行了进一步丰富,不仅在文字中加入了凤鸟,而且还将这一形象运用到青铜器、玉器等物品上。

在出土的西周时期金文与甲骨文中分别有凤与鸟的形象,鸟的形象比较写实,凤则是头有花冠、身后有漂亮尾羽的侧面站立的形象。

青铜器上的凤鸟纹样在商周时期最为典型,是商周艺术家对凤鸟纹这一纹样发展与创新的重要代表,体现了当时的审美与需求。

青铜器上的凤鸟纹样出现在商代中期,在西周早期与中期比较盛行,后期逐渐没落。

不过直至春秋战国时期仍有少量运用,所以凤鸟纹在古代装饰纹样中也是常见的题材。

过去许多学者对凤鸟纹的演变与特征做过分析研究,在此我打算在前人研究的基础上,对西周时期的凤鸟纹样进行进一步的分析,来使大家更充分地了解这一纹样。

西周、春秋时期青铜器铭文赏析在域鉴、古玩鉴宝等平台鉴定过程中,时常会遇到有藏友上传青铜器鉴定,如青铜甗、青铜爵、青铜剑等,其中一些还是有铭文的,但绝大多数是现代仿品,铜质、光气不符,锈蚀是现代化学锈,铭文书写方式、力度与真品差距很大。

由于涉及藏友个人私密,就不展示图片了。

闲暇之余,我在山西省博物馆采集了一些西周、春秋时期的青铜器铭文图片,并将铭文与对应文字一并展示给广大藏友,供藏友赏析。

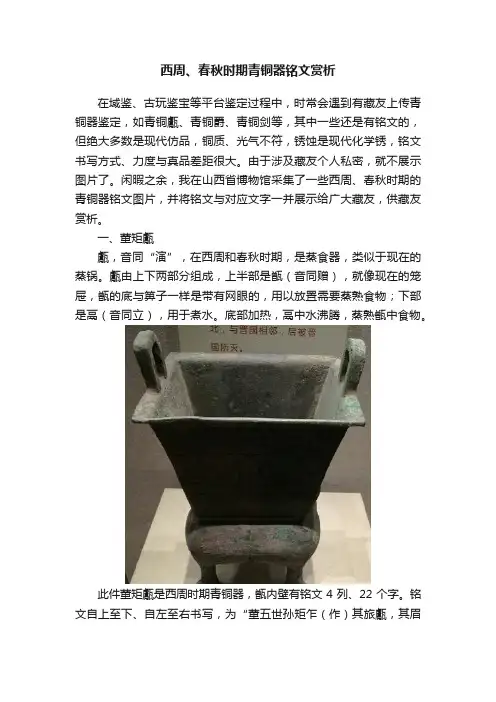

一、董矩甗甗,音同“演”,在西周和春秋时期,是蒸食器,类似于现在的蒸锅。

甗由上下两部分组成,上半部是甑(音同赠),就像现在的笼屉,甑的底与箅子一样是带有网眼的,用以放置需要蒸熟食物;下部是鬲(音同立),用于煮水。

底部加热,鬲中水沸腾,蒸熟甑中食物。

此件董矩甗是西周时期青铜器,甑内壁有铭文4列、22个字。

铭文自上至下、自左至右书写,为“董五世孙矩乍(作)其旅甗,其眉寿无疆,子子孙孙永宝用之”。

二、贮子匜匜,音同“疑”,是西周、春秋时期礼器,用于沃盥之礼,就是为客人净手用的,类似于唐代的军持。

西周时期沃盥之礼所用水器为盘、匜的组合,也就是匜与盘组合使用。

此件贮子匜的内壁上共有4列、18个字。

铭文自上至下、自右至左书写,为“隹(唯)王二月,贮(贾)子己父乍(作)宝盉,其子子孙孙永用”。

三、陈公孙壶壶,在春秋时期是储酒器。

这个大家比较好理解。

此件陈公孙壶,是春秋时期青铜器,颈外壁有铭文5列20字。

铭文自上至下、自右至左书写,为“陈公孙信父乍(作)旅瓶,用祈眉寿,万年无疆,永寿用之。

”其中铭文讲是旅瓶,应当时行军用器。

四、唐子铜鈚鈚,音同“批”,西周、春秋时期储酒器。

此件唐子铜鈚,是春秋时期青铜器。

外腹部有铭文3列20字。

铭文自上至下、自右至左书写,为“唯正十月初吉丁亥,唐子中濒择其吉金铸其御鈚”。

以上四件青铜铭文器,藏友将其铭文及其释义对照比较、逐一记忆,便可以了解到金文的写法,以及青铜器铭文的风格特点,提升青铜器的鉴赏能力,希望对广大藏友有所帮助。

西周青铜器的研究西周青铜器研究西周青铜器是指,西周时期铸造的青铜器,包括出土器物和传世藏品。

是中国早期重要的历史文物,同时也是珍贵的艺术品。

目录一、概念二、铸造特点三、纹饰特点四、铭文特点五、发现及研究六、年代与分期七、鉴定八、图片展示九、参考书目十、活动总结一、概念主要包括青铜礼器、乐器、兵器、工具和其他日用杂器等。

西周是中国古代铜器发展的重要时期。

在此期间,青铜冶铸技术继续发展,铜器的数量有较大的增长,但种类有一个较明显的淘汰和更新过程。

西周时期有许多铸工精湛、造型雄奇的重器传世,且多有长篇铭文,它是研究西周社会历史、文化、艺术等的重要资料。

迄今所知,西周青铜器的分布北起内蒙古、辽宁,南到湖南、江西、四川,东起山东半岛西周青铜器,西到甘肃、宁夏,其中以王畿所在的陕西、河南出土最多。

王臣铸作的铜器占西周青铜器的很大比例。

诸侯国的铜器也有发现,但多属姬、姜两姓的诸侯国,如燕、鲁、卫等,反映了西周社会宗法分封制的特点。

边远地区如巴蜀、吴越等古国的西周时期铜器,多带有一定的地方特点,其礼器和乐器的形制与制度受中原周器的影响较大,但兵器、工具和杂器等多保留本地土著的传统。

二、铸造特点从器形之间看,由于西周时期的青铜器制作方法同夏、商时期一样,没有太大的变化,都是陶范制作,且一器一范手工制作,这样就不能铸造出相同的陶范,所以,在西周时期也是没有完全相同的青铜器造型,如果有,肯定有一件是伪器,或二者皆伪。

从纹饰之间看,由于同夏、商时代一样为陶范铸成,一范一器,几乎没有完全相同纹饰或刻痕的青铜器,除了个别用单范铸造成器的有相同的纹饰,不过这样的纹饰在西周时期很少见。

从铜铁合铸上看,近年来的考古发现新材料证明,在商代晚期和西周早、中期,这类铜铁合铸器所使用的铁都是陨铁,那么究竟什么时候出现人工冶铁,这是一个相当重要的时间推定问题,因为,只要这个时间铆定了,我们才可以知道从商代晚期到什么时候属于陨铁和铜材料结合成器存在的时间,而什么时候又是人工冶铁和铜结合器存在的时间。

陕西省历史博物馆青铜器调查报告题目:浅谈西周青铜器姓名:王磊班级:06级美教国画班指导教师:李鸿照教授关键词:西周青铜器样式内容摘要:在陕西省历史博物馆馆藏的青铜器中,以西周时期的青铜器物数量最多、类型最全、历史文化价值最大。

陕博所展的西周青铜器造型浑厚、纹饰古朴、铭文丰富,几乎涵盖了西周青铜器的所有种类和形制,西周青铜器的发展脉络从中可见一斑。

陕博所藏西周青铜器是按铸造年代的不同来划分的,分为西周早期、中期和晚期三个不同阶段。

在馆藏西周青铜器中,以中晚期的青铜器物数量最为丰富、器形种类最为多样,早期的相对较少。

正文:青铜器主要是指先秦时期用铜锡合金制作的器物,含铅、铝等多种金属元素。

按用途分包括炊器、食器、酒器、水器、乐器、车马饰、铜镜、带钩、兵器、工具和度量衡器等。

青铜器流行于新石器时代晚期至秦汉时代,以商周时代的器物最为精美,西周是青铜器发展的鼎盛时期。

夏、商、西周三代中,周氏族发源于今天陕西的岐山一带,随着周氏部族的不断发展壮大和周王朝的建立,青铜器工艺中心也有原来的殷商都城一带转移到了西周建都的陕西关中地区,因此,在陕西省历史博物馆馆藏的青铜器中,以西周时期的青铜器物数量最多、类型最全、历史文化价值最大。

陕博所展的西周青铜器造型浑厚、纹饰古朴、铭文丰富,几乎涵盖了西周青铜器的所有种类和形制,西周青铜器的发展脉络从中可见一斑。

下面我以陕西省历史博物馆馆藏西周青铜器为例,说说此次考察自己对于西周青铜器的认识和感受。

陕博所藏西周青铜器是按铸造年代的不同来划分的,分为西周早期、中期和晚期三个不同阶段。

在馆藏西周青铜器中,以中晚期的青铜器物数量最为丰富、器形种类最为多样,早期的相对较少。

一、西周早期西周早期是指武、成、康、昭四王在位的大约70余年的时间,陕博馆藏西周早期的青铜器以炊煮器和酒水器为主,主要有:利簋、夔龙纹簋、夌伯觯、夨伯鬲、禾子父癸爵、史迹角、伯方鼎、鱼季卣、伯甗、鈇卣、饕餮纹大鼎、外叔鼎、旟鼎等等,其中利簋、鈇卣、饕餮纹大鼎和旟鼎是最具代表性的几件西周早期的青铜器物。

从美术考古学角度对西周青铜器——胡簋的探析从美术考古学角度对西周青铜器——胡簋的探析簋,流行于商至春秋战国时期,是古代祭祀时用以盛粮食的器皿。

其器型为方底座,圆形腹,高圈足,凤鸟形双附耳。

器底座上饰竖条瓦楞纹,腹上部和圈足各饰一圈钩云纹,腹中部饰竖条状瓦楞文。

通体高59厘米,口径43厘米,腹深23厘米,重60公斤,器形雄伟厚重,拙朴典雅。

1978年5月5日,胡簋出土于原周原遗址的陕西省扶风县法门镇齐家村1号西周窖藏中。

那里埋藏的大多数青铜器是西周灭亡之时贵族们仓皇而逃所埋,这些青铜器实际代表着他们的地位和权力。

周厉王所铸的胡簋,也是当年发生暴动时所埋,在地下完整的保存,后来历经千秋万代至今才被发掘。

这件无意间发掘的青铜器“胡簋”为青铜所铸,不仅形体硕大、造型精美,器底还铸有124字铭文。

据考证,铭文中“鈇”为周厉王,器物也因此而得名“胡簋”。

此外,铭文中还记载有周厉王祭祀祖先的祝词及铸器的准确年代(厉王十二年),因此这也是西周晚期厉王时代青铜器断代的标准之一。

铸造胡簋所用的青铜是一种在红铜中加锡的合金材料,也因锡在红铜中的比重而决定材料的硬度,进而决定其功用。

从造型和纹饰上看,胡簋器型厚重,敞口微侈,鼓腹,浅圈足略向外撇,下接方座。

两兽耳,兽角卷曲突起,长牙卷向上方,下有卷云纹重珥。

颈、足饰窃曲纹,这是周代青铜器的主要装饰花纹。

《吕氏春秋》中有言:“周鼎有窃曲,状甚长,上下皆曲。

”郭沫若先生还将“窃曲纹”解释为模拟鬼柳,柳木材的花纹。

他认为不少铜器的前身系木制品,因而保留了类似木材花纹的许多装饰;而后田自秉先生对此观点做出了否定,认为该纹饰仍然是一种适应装饰部位的要求而变形的动物纹样,是动物纹的简化和抽象。

胡簋的底座四面饰有饕餮纹,纹饰质朴规整,相得益彰,但相较于窃曲纹,此类规整的纹饰在周代已明显退居次要地位。

总体而言,周代纹饰还是打破了商代以来一直以直线为主要纹样装饰的特点,也打破了青铜器纹饰对称的规整格式,一般成s形,为完全摆脱直线的雏形,最终形成了直中有圆,园中有方的特点。

摘要本文以西周时期墓葬中出土的青铜明器为研究对象,所涉及的墓葬共计97座,出土青铜明器430多件。

首先,按照都邑与封国的区别,分类梳理目前所见的青铜明器墓,其次,对出土的青铜明器进行形制分析,进而对墓葬进行再分期,最终划分为三期。

最后,在分期基础上对出土青铜明器的种类、组合状况、摆放位置以及墓葬等级、族属、葬俗等六个方面进行研究与探讨。

本文共分七个部分。

第一部分,为绪论。

首先对“青铜明器”的概念进行界定,然后对前人的研究成果进行总结及评述,进而点明本文的选题意义。

同时对本文的研究方法作概括介绍,最后对出土的青铜明器的时空范围、种类、墓葬等级划分标准等作相关说明。

第二部分,由三小部分组成。

按照国别的不同,对目前西周墓葬中出土的青铜明器分别进行概述,暂无法判定国别的墓葬均以现在地理行政区划为准。

第三部分,对出土的青铜明器作形制分析,依据典型器物的共存关系把铜明器分4组,与之相关墓葬也分为4组,这4组墓也代表西周时期青铜明器墓四个连续发展的阶段。

分析各段墓葬中铜明器组合及特征,可以合并为三大期。

依据有铭铜器或同出实用器对墓葬的绝对年代进行推测。

在此基础上,对青铜明器墓的分布与族属、数量与等级的相关问题进行分析。

第四部分,根据铜明器的出土位置,对青铜明器墓进行分类,对不同地区铜明器的摆放位置进行横、纵两方面的比较,进而归纳铜明器位置摆放的一些规律。

第五部分,在前面的分期基础上,对出土的铜明器与铜实用器的种类、组合形式作比较。

第六部分,在上述基础上,对随葬青铜明器习俗的兴衰原因、随葬品摆放位置相关讨论及明器中的复古现象进行相关的探讨。

第七部分为结语。

I通过本文研究最终我们认为:随葬铜明器的习俗从西周早期至春秋早期,经历了一个兴起、发展、鼎盛的发展过程。

这一习俗源于商代,后成为周人墓的典型特征之一。

随葬铜明器的习俗与墓葬等级有关,经历了自下而上的流行趋势,体现的是一种丧葬习俗在社会阶层中的流变。

铜明器在墓中摆放有一定的规律,多摆放在棺椁之间,与陶器和实用铜器也保持相对的空间位置。

铜器收藏:西周青铜器物的这些特点,可不能看错!西周是中国青铜文化和技术发展的重要阶段。

西周也是我国君主制等级明确开始时期,这些等级制在青铜器上也有完整体现。

西周早期从公元前11世纪到公元前976年是青铜文化的繁荣鼎盛时期,此时期的青铜特点最突出的在青铜器上出现了大量的铭文,这些铭文记载着周朝重要的事件。

如著名的利簋、何尊、克盉、克罍等等。

此时期的青铜器从种类、器形、纹饰及铸造技术基本上承继了商代后期的风格。

虎戟镈,西周西周中期从公元前976年到公元前869年,这时的周王朝及诸侯所铸青铜器形成了自己的风格,青铜器较早期有很大变化。

表现为酒器减少,食器增加。

形制、纹饰由繁缛、神秘逐渐转变为简约、凝重。

并且青铜器的使用和组合在身份和地位上进行了严格的划分,鼎和簋为主的礼器以成组系列,乐器由编铙发展为编钟和编镈。

西周晚期从公元前869年到公元前770年,青铜器的形制和纹饰均无突出发展,器形粗犷,制作不精,装饰简朴实用,纹饰渐变为图案式。

西周兽面纹铜尊山西省绛县横水墓地M1006出土陕西关中地区是周王朝的重要发祥地,也是西周的政治、经济、文化中心区域,自考古发掘以来,在陕西地区发现的西周遗址达1200余处,其中关中地区占比在77%。

西周是我国人类文明的重要阶段,铸造于此时期的青铜器物正是这一时期的历史见证。

本文藏品图片来自博物馆;文章来自:想得到真实答案就去中历的中历收藏品鉴定中心,为专业第三方鉴定平台,不参与任何交易,专注于:瓷器、铜器,钱币,陨石、玉器、石类等各类收藏品鉴定服务。

过程公开透明,藏家可全程参与。

采用传统眼学鉴定或物品成分分析辅助眼学综合鉴定方式。

鉴定结果客观公正得到了专业人士及社会各界的高度认可。

西周青铜器鉴定方法与技巧1,用烟熏铜器外表或颜料染色,使其外表构成黑色或赤色的氧化层,通常这种氧化层没有光泽。

需要用棉布、毛毯或椴木木炭抛光,也有用抛光玉器的滚筒机械抛光。

这类作伪的氧化层的突起部位亮光,洼陷的部位暗淡。

用枯燥的硬布等物品在铜锈外表快速冲突,使其外表发热后,嗅其滋味,有些伪锈会发出松香味儿、塑料味儿、油漆味儿或别的如502胶水等异味儿。

2,西周青铜器的颜色真正做出来的时候是很漂亮的,是黄金般的土黄色,因为埋在土里生锈才一点一点变成绿色的。

由于西周青铜器完全是由手工制造所以没有任何两件是一模一样的,每一件都是独一无二、举世无双的。

3,西周青铜器由于在土中埋了几千年,有一股土气味,新出土的铜器土气味更浓烈。

而经过地下腐蚀较深的西周青铜器,铜质已属矿化,所以发音以浑浊者居多。

当然埋藏在极其干燥而又纯粹的土层中的西周青铜器,敲击音也有甚佳的。

而宋以后的伪器多为黄铜,未曾氧化或氧化时间较短,以手敲击,声音细长、清脆,也无土香,却有汗腥味,这是由于作伪者多用化学药品,如酸盐硇砂等作假地子或假锈,虽经多年埋藏,仍有一股酸气味。

有的用石膏制作或修补的伪器,质地轻,颜色白,用手敲击,其声嘶哑。

这些只是一般规律,因铜器的合金成分、埋藏时间长短、地区、土质等不同,轻重声音有所区别。

4,用化学制剂鉴别。

用浓硝酸滴在有锈的出土西周青铜器上,如是出土之器,只见器物上象滴了一滴水一样,没有任何反应。

如是新伪品,则马上就有气泡和难闻刺鼻的气味,用物擦去污点,便见铜质。

5,贴蜡的方法是先塑模,在模上紧贴一层蜡,其存度是待铸西周青铜器的厚度,在蜡上刻花纹并经修饰,蜡片也可以模印后贴上去,再逐层涂上细泥,在蜡片分块的以合处,会产生微小的不接合或错位的条痕,这一情况在西周青铜器上的范痕是凹陷的。

6,在纹饰上,最初汉代西周青铜器是素器,单纯朴素,并没有太多的装饰,到了后期西周青铜器才有一定的纹理装饰,不过流传汉代的大部分西周青铜器物都是素器,一部分是白花花的素面,另一方面装饰有几道弦纹或者在器盖上做了几件雕饰,虽然纹饰简单,但已经能让世人感觉到汉代古人已经更加注重器物造型的变化。

从美术考古学角度对西周青铜器——胡簋的探析作者:徐瑶来源:《文艺生活·文艺理论》2012年第05期摘要:西周周厉王时期所铸青铜器——“胡簋”造型雄伟厚重,器底铭文还记载有周厉王祭祀先祖等内容。

器物造型和内部铭文的记载所提供的各类信息为当今研究西周时期的礼教,祭祀制度,以及商周青铜器的制造工艺,材料,装饰,文字等各个方面提供了宝贵的物证和信息,具有极其重要的美术考古价值。

关键词:西周;胡簋;纹饰;铭文中图分类号:K875文献标识码:A文章编号:1005-5312(2012)14-0171-01簋,流行于商至春秋战国时期,是古代祭祀时用以盛粮食的器皿。

其器型为方底座,圆形腹,高圈足,凤鸟形双附耳。

器底座上饰竖条瓦楞纹,腹上部和圈足各饰一圈钩云纹,腹中部饰竖条状瓦楞文。

通体高59厘米,口径43厘米,腹深23厘米,重60公斤,器形雄伟厚重,拙朴典雅。

1978年5月5日,胡簋出土于原周原遗址的陕西省扶风县法门镇齐家村1号西周窖藏中。

那里埋藏的大多数青铜器是西周灭亡之时贵族们仓皇而逃所埋,这些青铜器实际代表着他们的地位和权力。

周厉王所铸的胡簋,也是当年发生暴动时所埋,在地下完整的保存,后来历经千秋万代至今才被发掘。

这件无意间发掘的青铜器“胡簋”为青铜所铸,不仅形体硕大、造型精美,器底还铸有124字铭文。

据考证,铭文中“鈇”为周厉王,器物也因此而得名“胡簋”。

此外,铭文中还记载有周厉王祭祀祖先的祝词及铸器的准确年代(厉王十二年),因此这也是西周晚期厉王时代青铜器断代的标准之一。

铸造胡簋所用的青铜是一种在红铜中加锡的合金材料,也因锡在红铜中的比重而决定材料的硬度,进而决定其功用。

从造型和纹饰上看,胡簋器型厚重,敞口微侈,鼓腹,浅圈足略向外撇,下接方座。

两兽耳,兽角卷曲突起,长牙卷向上方,下有卷云纹重珥。

颈、足饰窃曲纹,这是周代青铜器的主要装饰花纹。

《吕氏春秋》中有言:“周鼎有窃曲,状甚长,上下皆曲。

”郭沫若先生还将“窃曲纹”解释为模拟鬼柳,柳木材的花纹。