鉴定商周青铜器的方法探讨

- 格式:doc

- 大小:17.56 KB

- 文档页数:8

鉴别青铜器的真伪,主要看哪几点?我来回答你,一、从模具上判断。

二、从残留物上判断。

三、从器形上辨别。

四、从铬文上辨别。

五、从纹饰上辨认。

六、从锈蚀上辨别。

等方面去鉴定。

下面我就减单介绍一下这六种方法。

一、模具。

商周时代的青铜器,绝大部分用陶范法铸成的。

后代未知此法,作伪都只能用蜡模(失蜡)的方法铸造。

因此,判别青铜器是否用陶范法铸造,对于确定青铜器的真伪,是一个重要的方法。

二、残留物。

商周青铜器由于块拼合,事实上不能保持精确的平衡。

当时的工匠普遍采用来厚薄相似的小块铜片垫在内补范之间,提高铸造质量。

这在早期的绝大多数青铜器上都可以见到的。

只不过有的明显,有的隐蔽。

如果传世青铜上没有任何垫片痕迹,这将是作伪的一个重要信号。

三、器形。

每一类青铜器,随着时代的不同,其形制也不一样。

如鼎是青铜器中的大类,自商代到汉代,流行时间颇长。

但每个时代鼎的形状都有不同的特点。

伪作青铜器可以分为直接铸造和拼凑改造两类。

四、铭文。

宋代以来,收藏家对青铜器的收集,偏重在铭文方面。

商周时代青铜器铭文的铸造,是另做一块铭文范,嵌入主体内范中。

有的铭文范嵌得很平整,周围没有明显的痕迹。

所以,一般铭文横行、直行都比较规整。

而从事在陶范上到铭文的技工,技术很高超,书写也很流利。

伪刻铭文大体上分为以下几种:1、整器皆伪。

2、真器伪铬。

3、伪器真铭。

4、增刻、镶嵌伪铭。

5、腐蚀法。

等。

五、纹饰。

每一件青铜器的形制、铭文、花纹都要有统一的风格,都应该具备一个时代的特点。

西周中期的青铜器上,决不可能出现商代殷墟时期的花绞:商代的兽面纹不能出现在西周中晚期兽蹄足鼎上,而窃曲纹、蟠龙纹一类的纹饰,也不可能出现在商和西周早期的青铜器上。

青铜器纹饰作伪的手法比较复杂,大体有下面几种:1、整器皆伪。

2、素面器上凿刻纹饰。

3丶增刻纹饰。

4、改到纹饰。

5、后加镶嵌物。

等。

六、锈蚀。

各个地区的铜器表层和铜锈很不相同。

从出土的青铜器来看,一般说来,陕西出土的青铜器,表层保存得比较好,铜质分解不严重,铜锈变化不太复杂。

商周青铜器的鉴定与价值分析商周青铜器是中国古代青铜文化的代表,它们具有丰富的历史、文化、社会和艺术价值。

随着社会的发展,青铜文化作为中国传统文化中最重要的组成部分之一,一直扮演着不可替代的角色。

鉴定商周青铜器不仅可以帮助我们了解其制作工艺、历史背景和文化内涵,还可以通过制作时期、风格和用途的不同,为我们提供更丰富的文化信息。

商周青铜器的鉴定标准主要包括以下几个方面:1、器型青铜器一般区分为尊、卣、壶、鼎四大类。

其中尊一般由三个主要部分组成:底座、腰部和耳部,而卣则只有两个主要部分:内筒和外套。

同时,在形态上提供用途和社会背景的线索可以帮助鉴定者更准确地鉴定青铜器。

2、文字青铜器文字主要指铭文。

铭文分为铭文、刻文、题诗等。

因此,通过铭文及其时代背景与作用确认器物的年代,文化等级和政治背景。

3、质地和工艺其制法主要为内骨钩,采用直接铸造或间接铸造的方式。

这些工艺制成的青铜器,其舒展流畅的线条, 精密的雕刻和纹饰做工,具有美妙的工艺品的特点。

鉴定青铜器时可以通过观察其质地、形状和加工工艺的特点和链条来判断其真实性。

商周青铜器具有不同的文化、历史和艺术价值。

对于文化价值而言,青铜器是中国传统文化的重要组成部分,可以通过它了解商周时期的经济、文化、政治和社会状况。

对于艺术价值而言,则往往表现出一种顶尖的艺术水准。

同时,古代人们在青铜器上所刻画的图案和徽记也为后代人们提供了了解古代生活、信仰及其它重要方面的重要渠道。

此外,在青铜器的收藏交易市场上,青铜器的价值是受到市场需求、稀缺性及综合鉴别价值等多种因素的影响的。

在鉴定过程中,还需要考虑一定的文化价值,尤其是具有特殊文化背景和历史意义的青铜器,其价值是不可估量的。

青铜器鉴定方法商周时代的青铜器,极大部分是用陶范法铸成的,后代未知此法,作伪者只能用蜡模(失蜡)的方法铸造。

由于当时作伪的人,只讲究器手的外形,还不知道古人铸造的原理的方法,因此,特别青铜器是否用陶范法铸造,对于确定青铜器的真伪,是一个重要的方法。

这里有一个必要的条件,就是对商周青铜器铸造方法的全过程,要有确切的了解。

后代伪器的铸造方法和古代用陶范法铸造完全不同,因而伪器所呈现的铸造现象也不相同。

观察是否用陶范法铸造青铜器的主要方法,是的看青铜器是否有块范对合的痕迹,即是事有“线”,了就是看应该合范处是否留有对合的范痕。

在商周时代,任何一件青铜容器,它的块范拼合的痕迹都有一定规格,随着时代进步,合范的方法也会有所改变,而任何一件块范铸造的青铜器,要想在拼合的地方不露痕迹,这即使是最熟练的高手,也难免做到天衣无缝。

有的器纹饰不多,表层互助组面较大,合范痕迹容易攸饰,但在隐蔽处,如鼎的耳内和腹下部,还会遗留痕迹的。

但是用蜡模法伪造的青铜器,表面较精细,少数甚至可以达到与陶范法铸造的效果差不多。

失蜡法能铸造各种开头和有特殊装饰的器,不需要多作加工,但是用这种方法,早期伪造的青铜器是没有任何痕迹后。

后期的失蜡法是在模上贴蜡片,所贴蜡片不合缝,铸成后所显示痕迹,甚至倒使人误认为范线。

贴蜡的方法是先塑模,在模上紧贴一层蜡,其存度是待铸青铜器的厚度,在蜡上刻花纹并经修饰,蜡片也可以模印后贴上去,再逐层涂上细泥,在蜡片分块的以合处,会产生微小的不接合或错位的条痕,这一情况在青铜器上的范痕是凹陷的。

新铸之器一般的重于原器,这是通常伪器或仿制品埋藏在地下20xx年而经过长期文化腐蚀是不同的。

经过数千年缓慢腐蚀的青铜器,因为发氧量,使表面略有膨胀,比重下降,而伪铸品没有这一过程,就显得较重。

另一方面,伪器的蜡模制造都略厚于原器,仿伪者往往未见原物,因而蜡胎的成型也未能如原器壁之薄,这是一个先天的毛病,因而伪铸之器一般都厚于原器,以上两方面因素叠加起来,伪品就明显地重于原器了。

商代青铜器的鉴定方法戳蓝字“博搜霸屏推广”关注我们!博古客服办理业务!【古董鉴定知识:每天早上8点更新】商代青铜器的鉴定方法1,青铜礼器的品类、形制、纹饰乃至铸造工艺也由简单到复杂、低级到高级,是夏商周青铜时代真实、精髓的缩影,为后世传留下光辉灿烂的文化遗产,因而在中华民族发展的历程中占有极其重要的地位,具有深远的历史文化意义。

2,中国作为世界四大文明古国之一,有着悠久的历史和灿烂的文化。

作为中华民族的千年文化印迹、记载着中华民族千年奋斗史的青铜器,在璀璨的历史长河中,占有不可替代的作用。

中国青铜器种类繁多,造型奇特,纹饰瑰丽,铭文丰富而且铸造技术复杂,其辉煌程度是世界上任何一个文明古国的青铜时代所无法比拟的。

3,掏花法。

铜器作伪法。

即在原本无花纹的器物上先錾刻花纹,再沿着花纹将无花部位掏透,或掏空,使原器变成一件镂空之器。

这种伪掏花的作法,不仅刀痕明显,而且不符合器物的特征。

4,真器改造。

在残破真器上添加不符合器制的部件,或将分属几件真器的残件拼凑成一件,显得非常别致,此种手法称为"改锹"。

这类器件历朝历代都有,多数不遵器制,比较容易识别,虽然部件均为真器残片,但价值不大。

5,"熟坑"指的是一些收藏家为了求得商代青铜器更加美观和防止被腐蚀的器物再生锈变质,将"生坑"铜器洗净,用合理的化学方法除去铜锈,并涂以蜡,其表层光亮耀眼,底层依然可以保持丰富的色泽。

而我们去博物馆见到的绝大部分传世品,都经过这样处理,既美观又无后顾之忧。

6,商代青铜器的手感和声响用手掂量商代青铜器,若过轻或过重得就要引起注意了,当然,这全凭经验。

另外还可用手敲击商代青铜器实物,听其声响,若声微细而轻脆则可;若声浑浊,发出“嗡”音,则需提高警惕了。

中国商周青铜器鉴定与鉴赏作者:王长丰来源:《文物鉴定与鉴赏》2015年第08期中国古代青铜器源远流长,绚丽璀璨,有着永恒的历史价值与艺术价值。

传世和近年发现的大量青铜器表明,青铜器自身有着一个完整的发展演变系统。

商周青铜器可以分为以下几个发展阶段:我们将商周时期的青铜器数量大致统计了一下,在金文材料的收集、整理方面:《殷周金文集成》所收金文材料编号计12113器,除去空号计12001器;《近出殷周金文集录》所收金文材料1258器;刘志基等《金文资料库》至2003年上半年共收商周青铜器铭文13321器;吴镇烽等《商周金文资料通鉴》检索系统共收录“有铭文的商周青铜器14616件,拓本17104余幅”;《近出殷周金文二录》所收金文材料1346器,并附90器;吴镇烽《商周青铜器铭文暨图像集成》“共收录有铭文的商周青铜器16702件,疑伪铭器34件……下限到2012年2月”。

校删自重、互重、误收、伪赝者,大约14000器是带有铭文的青铜器,再加失收、未收等,估计商周有铭文的青铜器约17000件。

我们知道,青铜器有铭文者只占总数的10%左右,甚至更低。

按照这个统计,可以大致知道全部中国青铜器的数量为170000~200000件。

中国青铜器是中国古代文明的标志性成就。

按照铜、锡(铝)合金成分,现代金属材料学将铜、锡合金称为锡青铜,铜、铝合金称为铝青铜等等。

按成分不同,青铜主要分为三类:一是锡青铜,成分主要是铜、锡(含量高于2%),其他元素微量(均低于2%);二是铅青铜,成分主要是铜、铅(含量高于2%),其他元素微量(均低于2%);三是铜、锡、铅三元素青铜,成分主要是铜、锡(含量高于2%)、铅(含量高于2%),其他元素微量(均低于2%)。

我国春秋晚期的《考工记》记载的青铜器合金比例的“六齐(剂)”如表1所示。

上述铜是指自然铜,亦称纯铜,含量达98%~99%,具有红(黄)色的金属光泽,故称红(黄)铜。

红(黄)铜冶炼需要1083℃,铜锡合金只需要800℃左右,降低了当时的冶炼技术要求。

中国古代青铜器真伪鉴定方法民间收藏当以铜、玉、瓷排列成序的。

其中这个铜字排在首位,必然是指青铜器了,只有中国古代最精致的青铜器,那才是堪称国之瑰宝!那么,应该怎样去鉴定其真赝呢?下面将教会你一些最简单的鉴定方法,仅供参考。

1.中国古代青铜器出土后,会形成两种坑口的器物。

一种入土前器物经过打磨等处理,器物表面早已形成氧化层的包浆而入土,这一类出土后表面或多或少仍有包浆,叫水坑器物。

另一种入土前器物表面未经处理,即没有形成氧化层的,是把全新浇铸的青铜器直接埋入土里,这一类器物出土后表面仍无包浆,叫土坑器物。

所谓水坑器物,并不是器物浸泡在水里的,而是取意于以水为净的意义,其实就是器物表面已经形成包浆的,出土后器物表面仍然比较干净的意思,这类青铜器大都会显露出,具有明显的使用痕迹,或者专门作为祭祀用的礼器。

所谓土坑器物,倒是直指青铜器在坑口内的状况,也是说未经打磨就入土的青铜器,器物表面因其粗糙容易生锈、土咬、甚至被腐蚀,这类青铜器大都作为陪葬品用的。

前者器物以俊秀、华贵、高雅为格调,往往还能多少带有一些铭文的,这种青铜器的存世量相对要少。

后者器物以浑厚、壮实、威严为风格,大都是没有铭文的,这种青铜器的存世量相对较多,不过大的土坑器物又很少了。

凡是大件或超大件的器物,大都在封建的氏族社会里,用于祭祀中当作礼器的。

不论是那种坑口出土的青铜器物,这些都是不可再生和不可多得的文物!2.中国古代青铜器纹饰是由主、副纹饰和高、浅浮雕组成,这给断代带来了依据。

但这里仅限于主、副纹饰的制作工艺上,因为其中也存在了断代的特征,如:早期夏、商、周时期,称之为老三代的青铜器,夏代器物未曾见得故不予置评,商代主、副纹饰凸显,以细致、简朴与厚实为风格,周代才形成风格多样化,尤其是主纹饰明显高于副纹饰与底平面,也有的副纹饰略微低于底平面,而这样的副纹饰,其边沿没有必要另加勾线,但主纹饰仍然明显地高于副纹饰与底平面的。

所以这个时期副纹饰的边沿,一般都会高于底平面,不必再用勾线来分割副纹饰与底平面的。

干货收藏:如何利用制造痕迹辨别青铜器真伪?商周时期的青铜器由于特殊的造型、精美的纹饰和极具历史研究价值的铭文,是历代好古者的最爱。

但其造伪从春秋到现代从未中断,特别是清末民国后,造伪风更甚。

改革开放后,青铜器较高的经济价值逐渐吸引了很多眼球,于是出现众多以牟利为目的的仿造品,令人难辨真假。

因此,面对一件古色古香的青器,如何区别真假,就显得至关重要。

通过辨别商周青铜器的制造痕迹来区分真伪,应属最易掌握的一种方法。

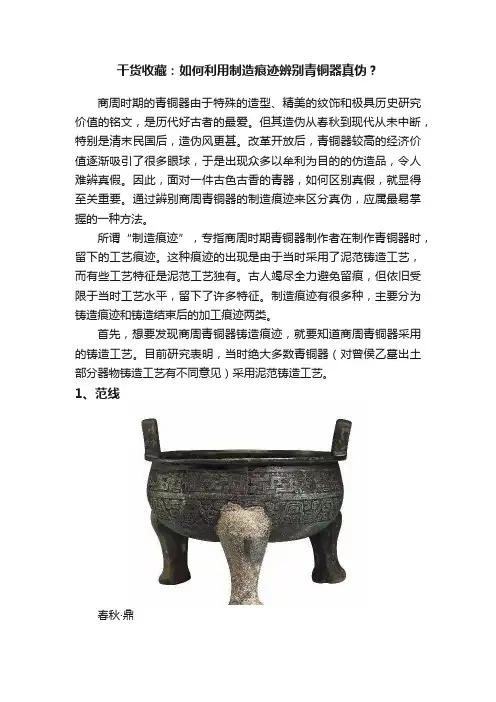

所谓“制造痕迹”,专指商周时期青铜器制作者在制作青铜器时,留下的工艺痕迹。

这种痕迹的出现是由于当时采用了泥范铸造工艺,而有些工艺特征是泥范工艺独有。

古人竭尽全力避免留痕,但依旧受限于当时工艺水平,留下了许多特征。

制造痕迹有很多种,主要分为铸造痕迹和铸造结束后的加工痕迹两类。

首先,想要发现商周青铜器铸造痕迹,就要知道商周青铜器采用的铸造工艺。

目前研究表明,当时绝大多数青铜器(对曾侯乙墓出土部分器物铸造工艺有不同意见)采用泥范铸造工艺。

1、范线春秋·鼎鼎身黑色箭头所指即为范线,虽经过打磨,但依旧明显局部范线的产生是由于商周时期用范浇铸造法,范的分型面(即范与范之间的缝隙)不可避免会有青铜液渗入,最终留下痕迹。

在泥范浇铸时代,理论上每个器物都有范线。

范线的位置以及数量与外范的分切形式、块数息息相关。

需要注意的是,有些器物不但有垂直面分范,水平面也分范。

常见的圆鼎也不一定是三分法,从殷墟出土青铜器来看,还有六分法,并且个别从水平面分范。

这样同种器物产生范线数量的位置是多种的。

随着时代发展,范铸技术在进步,分范的方式也在变化。

西周·鼎底部黑色箭头所指为经过打磨的范线;红色箭头所指非范线,而是加强筋譬如,从侯马遗址的陶范看,青铜器到了春秋时期采用了块模制范法、分范浑铸的工艺,还普遍采用了分模、分铸、焊接等工艺。

值得注意的是,部分器物上没有范线是由于商周时期,范线被认为是种缺陷,影响美观和使用,要尽力去除掉,这就涉及到另一种工艺——打磨。

论述鉴定青铜器的方法

鉴定青铜器的方法是通过对青铜器的形制、纹饰、材质、工艺等方面进行综合分析和比较,以确定其时代、地域和真伪程度。

以下是一些常用的鉴定青铜器的方法:

1. 形制鉴定:通过对青铜器的整体形状、尺寸、比例等方面进行观察和比较,以确定其所属的青铜器类型和时代。

不同时期和地区的青铜器在形制上有着明显的特征,例如商代的方鼎、周代的圆鼎等。

2. 纹饰鉴定:青铜器上的纹饰是鉴定的重要依据之一。

通过对纹饰的图案、纹理、风格等进行研究和比较,可以判断青铜器的时代和地区。

不同时期和地区的青铜器纹饰具有独特的样式和主题,例如商代的雷纹、周代的兽面纹等。

3. 材质鉴定:青铜器的材质主要由铜、锡和其他合金元素组成。

通过对材质的成分和性质进行分析和测试,可以确定青铜器的真伪和制作工艺。

真正的青铜器一般含有一定比例的锡,而仿造品或赝品往往使用其他材料替代。

4. 工艺鉴定:青铜器的制作工艺也是鉴定的重要参考。

通过对青铜器的铸造技术、表面处理、装饰工艺等方面进行观察和分析,可以判断青铜器的真伪和制作工艺水平。

真正的青铜器往往具有精细的铸造工艺和精美的装饰,而仿造品或赝品往往粗糙或过于精美。

除了以上鉴定方法,还可以通过与文献记载、考古发现和专家意见等进行比对和求证,以获取更准确的鉴定结果。

此外,鉴定青铜器还需要对相关的历史、文化和艺术知识进行深入研究和理解,以避免盲目和片面的鉴定结论。

总之,通过综合运用各种鉴定方法,可以更准确地鉴定青铜器的时代、地域和真伪程度,为研究和保护青铜器提供重要的依据。

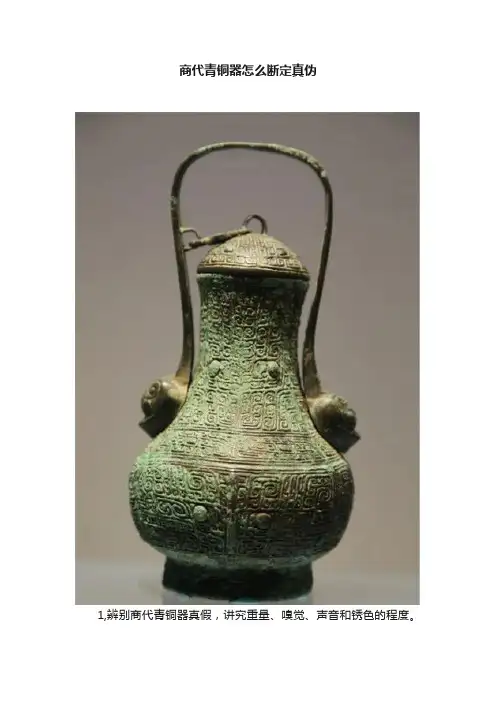

商代青铜器怎么断定真伪1,辨别商代青铜器真假,讲究重量、嗅觉、声音和锈色的程度。

比如春秋战国时期的商代青铜器表比商周器轻薄,若重量相反,则存疑。

铜器出土有土气味,作假的器表总散发出酸味。

但更为重要的是对铜质声音的辨识和器物表面锈色的鉴别。

因为商周铜器是以铜锡合金铸成,敲击的声音自然清脆,而后仿的商代青铜器往往用黄铜铸成,或浇铸而成,敲击的声音混浊,若偏薄,则脆而散。

有的是修补的伪器,四周敲出的声音就会不一致,加入其他材料修补的,更有一种沙哑感。

2,青铜器是中华民族文明的珍宝,其以共同的器型、精巧的纹饰、典雅的铭文揭示了中华民族的锻造技术、文明水平和前史渊源。

自古以来,传统保藏就有“金石书画”的排序,青铜器摆在第一位,并被誉为国之重器。

3,青铜器在世界各地均有出现,是一种世界性文明的象征。

最早的青铜器出现于6000年前的古巴比伦两河流域。

苏美尔文明时期雕有狮子形象的大型铜刀是早期青铜器的代表。

青铜器在2000多年前逐渐由铁器所取代。

4,青铜器的收藏自古以来就有,商代王和天子的东西在周代就开始收藏,周代的器物到春秋战国又被收藏,到汉代汉武帝的时候发现了一个圆鼎,汉武帝就因为发现了这个圆鼎,就改年号为元鼎,可见当时青铜器的重要性。

自古以来玩青铜器被奉为一个非常高雅的艺术,从事的人大多数是文人、士大夫、官僚,没有学问的人也玩不了青铜器。

民国时期青铜器收藏达到顶峰,从宋代金石学到民国时期出版过上百本书,那个时期没有一本是写中国艺术品方面的专业书籍,唯一例外的是青铜器。

5,第三层是金、银,有的这层是没有的;第四层才是真正的青铜材质。

也可能只有三层的。

凡是真品器物的表象,是由层次感而形成的,属于很老结的皮壳,还有表层有萎缩感、桔皮纹的特征等,即使高仿品也难以达到这种程度,这就应该作为鉴定中的主要确认指标,但鉴定的结论不能单一而言。

6,存在范线的地方没有范线,极大原因是被打磨掉了。

但同时,打磨范线会留下打磨痕迹。

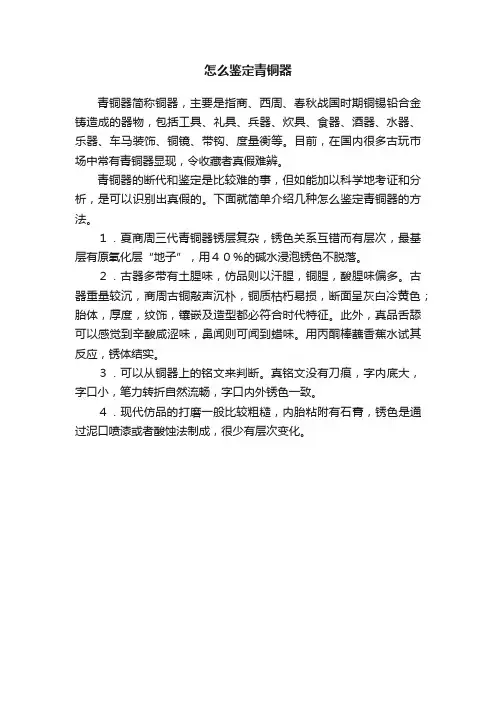

怎么鉴定青铜器

青铜器简称铜器,主要是指商、西周、春秋战国时期铜锡铅合金铸造成的器物,包括工具、礼具、兵器、炊具、食器、酒器、水器、乐器、车马装饰、铜镜、带钩、度量衡等。

目前,在国内很多古玩市场中常有青铜器显现,令收藏者真假难辨。

青铜器的断代和鉴定是比较难的事,但如能加以科学地考证和分析,是可以识别出真假的。

下面就简单介绍几种怎么鉴定青铜器的方法。

1.夏商周三代青铜器锈层复杂,锈色关系互错而有层次,最基层有原氧化层“地子”,用40%的碱水浸泡锈色不脱落。

2.古器多带有土腥味,仿品则以汗腥,铜腥,酸腥味偏多。

古器重量较沉,商周古铜敲声沉朴,铜质枯朽易损,断面呈灰白冷黄色;胎体,厚度,纹饰,镶嵌及造型都必符合时代特征。

此外,真品舌舔可以感觉到辛酸咸涩味,鼻闻则可闻到蜡味。

用丙酮棒蘸香蕉水试其反应,锈体结实。

3.可以从铜器上的铭文来判断。

真铭文没有刀痕,字内底大,字口小,笔力转折自然流畅,字口内外锈色一致。

4.现代仿品的打磨一般比较粗糙,内胎粘附有石膏,锈色是通过泥口喷漆或者酸蚀法制成,很少有层次变化。

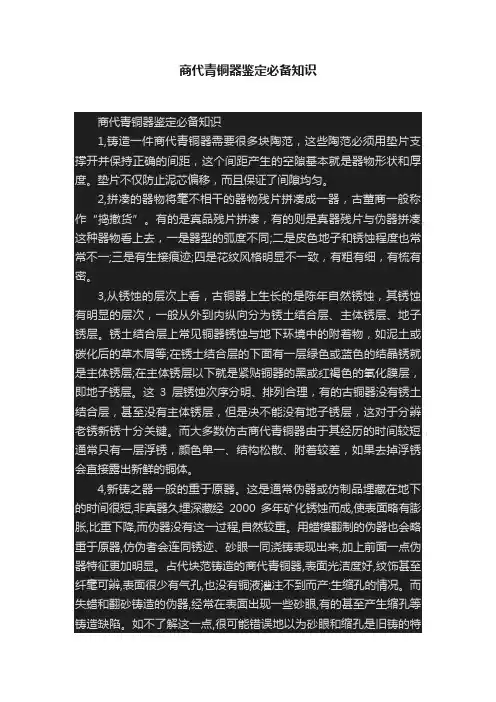

商代青铜器鉴定必备知识商代青铜器鉴定必备知识1,铸造一件商代青铜器需要很多块陶范,这些陶范必须用垫片支撑开并保持正确的间距,这个间距产生的空隙基本就是器物形状和厚度。

垫片不仅防止泥芯偏移,而且保证了间隙均匀。

2,拼凑的器物将毫不相干的器物残片拼凑成一器,古董商一般称作“捣撤货”。

有的是真品残片拼凑,有的则是真器残片与伪器拼凑。

这种器物看上去,一是器型的弧度不同;二是皮色地子和锈蚀程度也常常不一;三是有生接痕迹;四是花纹风格明显不一致,有粗有细,有梳有密。

3,从锈蚀的层次上看,古铜器上生长的是陈年自然锈蚀,其锈蚀有明显的层次,一般从外到内纵向分为锈土结合层、主体锈层、地子锈层。

锈土结合层上常见铜器锈蚀与地下环境中的附着物,如泥土或碳化后的草木屑等;在锈土结合层的下面有一层绿色或蓝色的结晶锈就是主体锈层;在主体锈层以下就是紧贴铜器的黑或红褐色的氧化膜层,即地子锈层。

这3层锈蚀次序分明、排列合理,有的古铜器没有锈土结合层,甚至没有主体锈层,但是决不能没有地子锈层,这对于分辨老锈新锈十分关键。

而大多数仿古商代青铜器由于其经历的时间较短,通常只有一层浮锈,颜色单一、结构松散、附着较差,如果去掉浮锈会直接露出新鲜的铜体。

4,新铸之器一般的重于原器。

这是通常伪器或仿制品埋藏在地下的时间很短,非真器久埋深藏经2000多年矿化锈蚀而成,使表面略有膨胀,比重下降,而伪器没有这一过程,自然较重。

用蜡模翻制的伪器也会略重于原器,仿伪者会连同锈迹、砂眼一同浇铸表现出来,加上前面一点伪器特征更加明显。

占代块范铸造的商代青铜器,表面光洁度好,纹饰甚至纤毫可辨,表面很少有气孔,也没有铜液灌注不到而产:生缩孔的情况。

而失蜡和翻砂铸造的伪器,经常在表面出现一些砂眼,有的甚至产生缩孔等铸造缺陷。

如不了解这一点,很可能错误地以为砂眼和缩孔是旧铸的特点。

5,对中国古代商代青铜器的鉴定,主要是之对商代青铜器进行断代、分期、质地、用途、真伪和价值进行判断和辨别。

商周青铜器的特点及铸造工艺?商周青铜器的特点及铸造工艺?商周时期的青铜器有什么特点呢?商周时期的青铜器的铸造工艺呢?所谓商周时期的青铜器是指我国商、周时代的青铜器具。

商周时期的青铜器不单是盛物用的容器,同时也是宗庙中的礼器。

商周时期的青铜器大小,象征着权利等级。

商周时期的青铜器具有很多的艺术特点。

那么现在就马上来介绍下商周时期的青铜器相关知识吧,希望对大家有所帮助。

商周青铜器的特点及铸造工艺?商周时期的青铜器种类:1、青铜器的范围非常广泛,它的基本功能有两种,一是从功能上大体可分为四类(1)礼器:商周时期,即一些日用青铜器由于用作祭祀和典礼时的陈设而被赋于特殊意义,成为青铜礼器。

如鼎、鬲、尊等。

(2)乐器:到春秋时期,乐器在祭祀和典礼中更是不可缺少,如饶、钟、铃、鼓等。

3)兵器:现出土的兵器以春秋战国时最多。

如戈、钺、矛、剑、镞等。

(4)工具及车马具:如犁、锄、镰、铲、斧等。

2、按照青铜日用器从用途上也可分为四分类有(1)食器:即用作蒸煮、盛放食物的器皿,如鼎,鬲、簋等(2)酒器:顾名思义即喝酒的器皿,如爵、角、兕觥等(3)水器:主要用作盛水的器皿,和现在的瓢的功能差不多,如罍、盘、壶(4)日用杂器:在日常生活用途很广泛,很杂乱,就不在赘述。

另一种便是陈设布列,装点门面,古时的人们无不以鼎器的多寡来衡量自己的社会地位和财富,这就是人们场所说的“钟鸣鼎食”,而在这上面占据主导地位的便是王公大臣士大夫阶级,因此他们就将这些鼎器作为炫富或者观赏价值来用。

商周时期的青铜器艺术特点:1、商周时期的青铜器作为“礼器”的艺术精神特点:中国青铜器的大宗是青铜礼器。

这是中国青铜器的重要特征,在世界青铜器家族中担任绝无仅有的角色。

是强调青铜器在社会物质文化中所起的重要作用。

(1)《司母戊方鼎》是中国商代晚期最重的青铜器,1939年在河南安阳出土。

通高133厘米,长166厘米,重875千克。

为商王文丁祭祀其母“戊“制作的大型礼器,是现存最大的青铜器。

商周时期生产的青铜器种类繁多,其大多主要是用来作为祭祀礼器,在我国历史的长河中,从商周青铜人工铸造冶炼到汉银铜合金结铸成,在中国历史文明发展变迁过程中,不仅具有科学鉴赏价值及投资利用价值,还具有相对较高的审美价值和收藏、投资、使用价值。

商周青铜器概述1.商周青铜器的发展历程商周时期是中国青铜器发展的重要时期,尤其是晚期的青铜器技术更为成熟,种类更加丰富,对研究中国青铜器的发展有着重要的历史意义,是我国商周青铜历史时代波澜壮阔、光彩夺目的辉煌一页。

由于郑州是我国北方商代早期国家主要城市都邑的遗址所在,因此,商代早期的青铜器在河南郑州出土的数量最多,而商代晚期的青铜器主要分布在郑州商代文化遗迹的东南面,其中最著名的遗址有二里岗遗址、南关外商代铸铜遗址、紫荆山北商代铸铜遗址等。

同时,在河南的北部地区也出土过一些商代早期的大型青铜器,后来在湖北黄陂、湖北盘龙城南部、江西等地也出土过一些早期的青铜器。

商代晚期殷文化时期是指盘庚迁都于殷之后的一段历史时期,即在今河南省殷墟的文化期。

商代以后到中古晚期,中国的各类青铜器制品无论是材质、冶炼及铸造、加工的技艺水平上,还是整体雕塑艺术手法和表现技巧手段均已达到了一定的艺术高度,能够充分利用各种早期青铜材料发挥自身特有的雕塑工艺特点,作品同时还可以反映当时的某种社会意识形态文化。

2.商周青铜器的作用商周青铜器在商周时期主要作为盛物容器和礼器来使用,同时也是身份和地位的象征,其大商周青铜器的鉴赏与收藏中国文字博物馆 荣 慧图1 商鼎小、数量表现了古代官位的高低,最著名的一种礼器便是鼎,如“后母戊鼎”“克鼎”“九州鼎”等,都是我国商周青铜器时期辉煌的象征。

青铜器的历史源远流长,自夏代逐渐兴起的铸造工艺为之后的青铜器发展奠定了基础,在商代后期达到了顶峰,铸造工艺更加成熟,礼器的种类更加丰富,质量较前期更好,花纹的样式更加粗犷有力,在各方面都显现出一种更强的生命力。

青铜器作为我国历史发展的重要标志,其独特的外形和成熟的铸造工艺都具有巨大的鉴赏和收藏价值。

商周时期——青铜器的鉴别和修补分辨辨伪的基本方法是比较法与综合分析法。

即将需要辨伪的器物,首先分别从铜质及铸造工艺、器形、纹饰、铭文诸方面与真器逐一进行对比,并参考伪器的各种情况作为反面标准进行考察,从而对该器各个方面的真伪有一个初步的认识。

然后再综合该器的各个方面进行整体的分析。

真器的器形、纹饰与铭文等各方面是一致的,而伪器的各方面之间往往有矛盾。

由于夏商周时期与后代的铸造工艺不同,留在器物上的铸造痕迹也不同,通过铸痕的观察可以判断真伪。

青铜器青铜器夏商周主要采用范铸法,器体上留有范线,有时夹有垫片,细部花纹棱角细腻圆滑。

而现代或用翻砂法,则粒粗胎厚;或用失蜡法,则没有范线。

从铜质上来分析,夏商周时期为青铜质,而后代的伪器有不少为黄铜质。

又由于夏商周之青铜器入土已三四千年,经过长期腐蚀,已发生化学变化,铜质已糟朽,因此,真器比同样大小的新制的伪器重量要轻,有经验者用手一掂,即可知其真伪。

例如上海博物馆藏的真的西周史颂簋重9350克,而其所藏之伪史颂簋却重12420克,比真器重3070克。

其次,真器的表面锈色是经长期腐蚀而自然形成的,致密而有金属光泽,与器体是连为一体的。

尤其是铜锈已渗入器物内部,渗入花纹或铭文字口之内。

而伪器的表面锈色一般是用快速腐蚀法作成,其特点是很薄且浮在表面。

而厚的伪锈一般是用漆调颜色作成,灰暗,呆滞,既没有金属光泽,又没有层次,浮于器表,疏松,易脱落,而露出新铜地子。

第三,从器形上来说,中国古代各类青铜器的形制是有一定之规的。

如被鉴定者器形不符合古代的规律,则有可能是伪作。

第四,真器的花纹及铭文自然而生动,风格古朴、生动。

而伪器则呆板、软散,无生气。

伪铭錾刻有刀凿之痕,往往又破坏了原来的表面,腐蚀者模糊而臃肿。

伪铭大多书法拙劣,文义不通,与真铭拓本逐字逐笔对照,自可辨伪。

第五,伪器的器形、纹饰与铭文三者之间往往有矛盾,露出破绽。

再者,铭文的性质与器物的类别不合者,或铭文所在的部位及行款不合于格式者,均有可能是伪作。

鉴定商周青铜器的方法探讨晚清民国时期,古玩业已成为一项重要职行业,当时古玩大家们总结归纳了青铜器鉴定格言:“先看形、后看花、拿在手里看底下;紧瞪眼、慢开口、工艺地子是关口”。

这些经验对于我们今天来讲还具有重要指导意义。

当一件青铜器放到我们面前,我们从哪些方面进行着手分析、判断呢?只有从青铜器的材料、铸造工艺、造型、花纹、铭文和材料工艺造型花纹铭文组合的匹配原则(只有极少的不符合规则)、表皮重量声音气味等辅助条件七个方面去分析,才能对青铜器有个比较全面的认识,才能对青铜器的年代、价值、辨伪做作出精准的判断,大大降低鉴定的误判率。

一、材料青铜就是指铜、铅、锡为主的合金,生锈后呈青色。

青铜器就是指中国历史上夏商周三代用青铜原料铸造的器物。

汉、唐时期也用青铜铸造的各式铜镜,但不划归青铜器类。

青铜器所铸器物的时代不同、作用不同,其成份铅锡含量也有一定的差别。

酒器、食器、兵器的合金成份都有所不同。

现代仿造的材料中多含金属锌,是古代青铜中所不含的。

古青铜合金呈色偏红,为暖金色,现代含锌的铜合金发色则略显偏白,呈冷金色。

透过胎体看本质,才是鉴定青铜器材料的关键所在,不要被其表皮的锈色彩所迷惑。

二、铸造工艺现代铸造常用的是砂型铸造(翻砂制范),其次是特种铸造方法,如:金属型铸造(金属范)、熔模铸造(失蜡法)、石膏型铸造等。

而砂型铸造又可以分为粘土砂型、有机粘结剂砂型、树脂自硬砂型等等。

中国青铜器以泥模块范铸造法为主流,只有在春秋战国时期的楚文化地域,使用过失蜡法工艺。

中国青铜器采用泥范铸造的方法十分先进,用粘土作块范和芯掌,浇注青铜后,范毁器成,所以,世上根本不存在两件完全相同的青铜器。

由于当时奴隶主贵族对器物的造型和花纹雕刻考究,模范制作工艺精细复杂,是现代仿制工艺无法比拟的。

现代考古学上已经确认,在夏晚期青铜容器已经开始使用,河南洛阳二里头遗址已出土有中国最早的青铜酒器——青铜爵。

夏晚期到商盘庚时期以前,青铜器多采用包底裹足的浑铸法铸造。

商周青铜器辨伪商周青铜器辨伪商周时期,翻开了中国青铜器艺术史上的光辉一页。

尤其是商晚期和西周早期,青铜器冶铸业作为生产力发展的象征而来到了高峰。

青铜器每件都无价之宝,为历代收藏家们所醉心,许多骨董绘争相仿古作伪。

如何分辨这些仿古作伪的铜器,是个重要的标题。

应付商周时期的青铜器,可从昔人铸造的要领鉴别其真伪。

因商周时期的青铜器大多数是用陶质的块范铸造的,以是又可从各地出土的一些镞(zú)、刀、(jiǎ)、鼎、鬲(lì)、爵等的青铜器陶范和泥芯来阐述。

将内外范合在一起,留出浇铸口,敷泥将外边加固。

在浇铸前对陶范要举行预热,来到烧结的温度,能使浇铸时铜液熟练。

待冷却后,打碎外范取出青铜器,取出内范,再举行打磨加工等。

其后,失蜡法在我国青铜器的铸造中开始应用。

以是说商周时期的青铜器,大局部是用陶范法铸造而成的。

其后的仿造者,只能用失蜡的要领铸造。

由于仿制,只认真器物的外形,很多人并不知道昔人铸造的一些原理和要领。

以是,要确定商周时期的青铜器的真伪,可以从陶范法铸造入手,这是个重要的要领。

辨认陶范铸造的青铜器,完结是看铜器上是否有块范合对的范痕。

在商周时期,任何一件青铜器,它的块范拼合的痕迹都有肯定的规格,随着时期的进取,合范的要领也会有所转变。

而任何一件块范铸造的青铜器,要想拼合的地方不露痕迹,是很难做到天衣无缝的。

有的铜器纹饰未几,表层素面较多,会有合范块的痕迹。

块范对合的痕迹,即是否有“线”。

所谓范线,是陶范在拼对适时,因细小的错位所呈现出来的痕迹,铸造时铜液会从细窄的罅隙间溢出,冷却后而留有扉茬,这即是范痕。

其后的仿造者不清楚这一缘由,时常把范线合上的痕迹做得出众平缓,这正是作伪的罅隙之处,以是它是分辨商周青铜器真伪的重要本领之一。

铜器铭文辨伪青铜器上的铭文,有较高的史书价值,以是被人们所重视。

尤其被古董贩子重视,他们可以应用它赚很多的钱。

商周铜器的铭文,寻常都是铸造的,字体匀称,大小深浅一概。

商代青铜器鉴定基本知识1,用针尖刺扎铜锈部位。

古铜锈非常坚硬,难以刺入,而那些用胶水制作的伪锈不但容易刺入,松开手后,针会被伪锈含住掉不下来。

用这种方法鉴定古商代青铜器上那些修补过的部位也很有效。

2,怎么辨锈识古铜商代青铜器的一大特征是其色彩斑斓的铜锈,而这也是编造者想方设法想编造的手法。

为此,小编提出了几招:榜首,用针尖刺扎铜锈部位,古铜锈十分坚固难以刺入,而那些用胶水制造的伪锈,不光简单刺入,松开手后针会被伪锈含住掉不下来。

第二,取一些铜锈试样,用高温热针炙烤,真正的古铜锈是天然成长的矿藏结晶,在高温下既不会熔化,也不易焚烧,更不会有酸味儿或别的异味儿。

第三,用小刀或别的工具将铜器外表的铜锈取一块,调查铜锈下面显露的皮壳,伪锈下面显露的直接是铜色;古铜锈下面则通常是黑褐色或是银白色的氧化膜。

第四,用烟熏铜器外表或颜料染色,使其外表构成黑色或赤色的氧化层,往往这种氧化层没有光泽。

作伪的氧化层的突起部位光亮,洼陷部位暗淡。

3,观察古铜器表层和锈层也很重要,因为当从器形或制作工艺上难以确其真假时,可以通过鉴别其表面锈色的好坏来断定是真品还是赝器。

由于商代青铜器埋于土中上千年,铜锈会层层发出,但各个地域的商代青铜器表锈色却不甚相同,这与不同的地下水质和其他有机物腐蚀其表面,产生不同的化学反应有关。

如安徽地区出土的商代青铜器,锈层呈灰绿色;而湖南出土的商代青铜器,则见有翠绿色的锈层,亮晶晶的,人称“水坑”器中原地区出土的商代青铜器,锈层丰富,锈色多变,或黑灰,或枣皮红,或灰绿,或银白。

于是行家们又分别称这些锈层叫“黑漆古”、“枣皮红”、“绿漆古”、“水银沁”等。

这些锈层很坚硬,即使用刀刮划,也只是一些锈斑脱落,与伪器的锈层是完全不同的。

假锈层的做法多种多样,假的地子用盐硇砂,锈色用盐酸水浸泡,或用硫酸铜加绿色颜料和氨水调合。

但生出的新锈色泽单调,不像出土锈层敷一层、丰富多变、带有滋润感。

现在市场上看到一些仿古商代青铜器,大多呈粉绿色,手感很差,即有些黏手和脱落的感觉。

鉴定商周青铜器的方法探讨晚清民国时期,古玩业已成为一项重要职行业,当时古玩大家们总结归纳了青铜器鉴定格言:“先看形、后看花、拿在手里看底下;紧瞪眼、慢开口、工艺地子是关口”。

这些经验对于我们今天来讲还具有重要指导意义。

当一件青铜器放到我们面前,我们从哪些方面进行着手分析、判断呢?只有从青铜器的材料、铸造工艺、造型、花纹、铭文和材料工艺造型花纹铭文组合的匹配原则(只有极少的不符合规则)、表皮重量声音气味等辅助条件七个方面去分析,才能对青铜器有个比较全面的认识,才能对青铜器的年代、价值、辨伪做作出精准的判断,大大降低鉴定的误判率。

一、材料青铜就是指铜、铅、锡为主的合金,生锈后呈青色。

青铜器就是指中国历史上夏商周三代用青铜原料铸造的器物。

汉、唐时期也用青铜铸造的各式铜镜,但不划归青铜器类。

青铜器所铸器物的时代不同、作用不同,其成份铅锡含量也有一定的差别。

酒器、食器、兵器的合金成份都有所不同。

现代仿造的材料中多含金属锌,是古代青铜中所不含的。

古青铜合金呈色偏红,为暖金色,现代含锌的铜合金发色则略显偏白,呈冷金色。

透过胎体看本质,才是鉴定青铜器材料的关键所在,不要被其表皮的锈色彩所迷惑。

二、铸造工艺现代铸造常用的是砂型铸造(翻砂制范),其次是特种铸造方法,如:金属型铸造(金属范)、熔模铸造(失蜡法)、石膏型铸造等。

而砂型铸造又可以分为粘土砂型、有机粘结剂砂型、树脂自硬砂型等等。

中国青铜器以泥模块范铸造法为主流,只有在春秋战国时期的楚文化地域,使用过失蜡法工艺。

中国青铜器采用泥范铸造的方法十分先进,用粘土作块范和芯掌,浇注青铜后,范毁器成,所以,世上根本不存在两件完全相同的青铜器。

由于当时奴隶主贵族对器物的造型和花纹雕刻考究,模范制作工艺精细复杂,是现代仿制工艺无法比拟的。

现代考古学上已经确认,在夏晚期青铜容器已经开始使用,河南洛阳二里头遗址已出土有中国最早的青铜酒器——青铜爵。

夏晚期到商盘庚时期以前,青铜器多采用包底裹足的浑铸法铸造。

商晚期的盘庚以后开始大量使用分铸法铸造青铜器,浑铸法则很少使用。

浑铸法与分铸法在组范方法上有根本很大的不同,在青铜器上显现出的范线痕、浇口、冒口痕也会有明显的不同。

盘庚以前的三足青铜器斝、爵、鼎等的范线由口沿处直通至足尖,腹底部范线呈不规则“丁”字形,即由底中心内一点向三足根延伸。

器物足内空心,足部空心与器身相通。

盘庚以后,青铜器铸造普遍采用分铸法,腹底的范线“丁”字形转变为弧边的三角形或圆形。

觚、簋等平底器圈足上多有“十”字镂孔,无镂孔的圈足内的平底上常常出现不加修整有毛边的方格纹或斜方格纹线。

早期的青铜器有的器身上有补铸的现象。

在春秋战国时期楚文化地区,出现了使用失蜡法铸造复杂青铜器的工艺,以河南南阳出土的青铜禁和湖北曾侯乙墓出土文物为代表的失蜡法铸造工艺,至今人们还无法恢复。

现代仿制青铜器,花纹等细部位用硅橡胶脱模,有的用失蜡法制砂型范铸造模,再用鸦片战争以后传入中国的砂型范铸造,这与中国泥范铸造有很大区别,铸造效果也不相同。

砂范铸造,器物表皮比较粗糙,花纹细部存在变形,区别比较明显。

用失蜡法制模铸造的青铜器所产生的范线,往往无棱角,比较圆滑,软绵无力,与泥范产生的范线痕有根本的不同。

三、造型青铜时期由于当时各个阶段的生产力水平、生活追求不同,以及青铜原料的产地、供应情况的差异,各个历史时期的青铜器的造型也不相同。

从夏晚期——商晚西周早中期——西周晚期以后,青铜器胎体总的发展趋势是由轻薄向厚重再趋于轻薄的过程。

夏晚期到商早期,由于原料紧缺,无论大件还小件的青铜容器,器壁都很轻薄、器型也不规整,器物口沿部分都有不同程度的加厚保护器物口部。

爵、斝、盉等分节明显、平底、三尖足。

商早期以后,爵的流逐渐变粗变短、柱变大、腹部变粗,商后期和西周时期,则为圜底、卵圆形腹。

商中期以后斝的三足变得更加粗壮。

觚的腰部开始向外凸出,圈足下开始出现台阶棱。

从夏朝到战国时期,圆形鼎由小立耳向方形附耳发展,鼎腹由上下的半椭圆形腹向宽垂腹、扁圆腹发展,鼎足由锥尖状足向柱足、蹄状足和半圆形蹄状足(足内侧有上下的凹槽)发展,根部也由腹底部向腹中部上移。

早期鼎的耳足布局呈四点配列式(即一耳对足),到商中期发展为耳足五点配列式(足不对耳)。

到西周中期,商朝流行的酒器普遍消失,出现了盨、匜、簠、铺、浅腹圜底鼎等食器或水器新器类,并开始流行。

春秋以后又出了现盆、舟、钮钟等器类。

进入春秋后,王室和王室大臣的铸造铜器急剧减少,诸侯及其卿大夫所作的铜器占据主要地位。

春秋战国时期,以楚文化为中心的失蜡法工艺流行。

现在复制青铜器广泛使用硅橡胶脱模技术,复制品与真品造型几乎没有区别,只有劣质的仿造造型才有差别。

用硅橡胶脱模铸造的复制品,在器物棱角处、范纹线形态、花纹线型、铭文笔道和表皮光洁度上会出现一定的差别,鉴定时需要认真甄别。

四、花纹中国青铜器花纹变化多端,由简单的表现到三层花的复杂,由商晚期的兽面纹、西周凤鸟纹的主题表现形式,到战国的刻划纹和镶嵌工艺,都反映着不同的时代气息和追求。

熟练地掌握青铜器的花纹变化,一般都能判断出器物大致的年代。

夏代晚期和商代早期,青铜器素面的较多,花纹也很简单,是花纹的初始阶段。

商早期一般只在爵、斝、鼎的腹部饰一周纹饰带,纹饰上下两边饰不规的边珠纹,中间为简化的兽面纹。

纹饰以线条形式或以减地小宽带形式表现。

商中期以后,兽面纹也趋于复杂,动物的眼珠出现瞳孔和“臣”字眼框展。

在主题纹饰上加上云雷地纹、高浮雕,向三层花方向发展。

商未期,兽面纹又趋于减化,鸟纹、列旗纹开始出现。

西周早、中期主题纹饰开始流行凤鸟纹,流行向外蹦出的较长的扉棱(“扉棱四射”)和尖长的乳钉纹等。

扉棱呈向外飞射状、乳钉尖长,纹装饰呈夸张状态。

西周晚期春秋早期,波带纹、垂鳞纹、瓦纹等又成为器物的主要流行纹饰,春秋中期又以曲龙纹为主。

春秋战国之际,装饰风格陡变,流行刻划纹和镶嵌工艺。

看花纹时,要注意其细部特征,如:商早期的连珠纹,横向排列高低不一、珠的直径大小不一;云雷纹带的云雷纹两个卷曲部分大小不同,纹线外方内圆,转角圆润。

若云雷纹纹线转角过直、内外皆方,就要注意细心分析其真伪性。

在花纹中有范线经过的地方都有不同程序的错位。

兽面和凤鸟主题花纹的共同特点是貌似轴对称,但细部不完全对称。

器物上,饰完全轴对称的兽面、凤鸟等花纹一定是现代赝品。

无论哪个时期,花纹的力道都是苍劲有力、干净利落、表现完整。

现代作伪者常用硅橡胶复制花纹,但花纹的层次、纹路的力度无法与真品相比拟。

真接用硅橡胶制作青铜花纹粘贴在器物上,可以达到以假乱真的地步,分析判断时,要倍加谨慎。

五、铭文商代后期,铭文逐渐增多,但铭文都很短,长篇铭文少见,目前,发现最长的商代铭文也不超过五十个字,如“妇好”、“司母戊”、“司母辛”等。

内容多为族氏铭、天干记日铭和受赏赐后“作尊”、“作尊彝”、“作宝彝”铭等。

铭文中间或结尾处常有动物图形或族徽。

铭文字形方正,大小不一,起笔时欲横先竖,欲竖先横,字边似刀,笔画首尾有波磔等,象形意味较强。

进入西周以后,铭文书写方法与商晚相近,长篇铭文迅速增多,且篇幅不断加大,册命类铭文出现,还有土地狱讼、约剂、追孝等内容,多与战争、政治、封赐活动有关。

铭文体例也发生改变,在铭文中有时会出现“对扬”、“丕显考”、“休”、“王令”、“周公”、“拜稽首”等套话字样,用月相“既望”、“既生霸”、“初吉”、“既死霸”等记时。

西周中期,铭文格式较固定,“唯……扬休……永宝用”铭文格式流行。

字体变得规整,文字的象形性已很弱,形象称为“玉箸体”。

西周晚期出现较多的长篇铭文,内容多为套式化的宫廷册命,有关战争、土地狱讼的内容也较多见。

流行“子子孙孙永宝用”等辞例。

春秋后,铭文内容多是婚媾媵①器和自作用器的记录,有关册命内容的铭文已不复见。

春秋中期以后,铭文多趋于艺术化、多样化,也出现了一些类似手写体。

到了战国,铭文以刻划为主。

出现物勒工名②的铭文。

多用利器刻出,字迹潦草。

六、青铜器材料、工艺、造型、花纹和铭文之间的匹配原则要相符各个时期的青铜器在材料、工艺、造型、花纹、铭文五个方面都有不同的特点,我们可以综合分析,要求其五个方面,都要同时具备同一历史时期的特征,若有违背,必伪无异。

在青铜器作伪中,很难把材料、工艺、造型、花纹、铭文五者做到统一。

七、其他辅助手段(表皮、重量、声音、气味等)1、表皮表皮锈色只能作辅助参考作用。

青铜器的埋藏地区不同,产生的皮锈也不相同,地下水、土壤性质、气候的不同,产生的结果也有很大区别。

三门峡、河套地区以及黄国等众多的青铜器至今无锈、金黄耀眼。

2、重量重量严格说是无标准的,只能凭感觉判断。

3、声音在众多刚出土的青铜器中,很多器物声音洪亮者,有好多伪器,通过处理后,声音沉闷。

4、气味民国以前仿制的青铜器不存在气味问题。

只有现代作伪者为提高效率,采用酸类侵蚀或电解处理时才产生气味。

一般气味也只能保存两年左右。

青铜器鉴定,要有一定的专业知识积累,只有掌握了丰富的专业知识,只能对各个时期的青铜器发展的规律了如指掌,才能在鉴定的实战中运用自如。

文物鉴定的过程,就是人与物的交流过程,而器物的语言是无声的,只能全方面掌握器物的语言特征,才能做出准确的判断,降低误判率。