抗菌药物PKPD与给药方案

- 格式:ppt

- 大小:861.50 KB

- 文档页数:28

抗菌药物的pK、pD及PAE与给药方案设计药物代谢动力学(pharmacokinetics,pK)和药物效应动力学(pharmacodynamics,pD)是临床药理学的两个重要组成部分。

药物代谢动力学是研究药物在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程的学科,是机体对药物的处理过程。

而药物效应动力学则是药物剂量对药效的影响,以及药物对临床疾病的效果,是研究药物对机体的作用。

药物效应动力学中一个应该重视的参数是抗生素后效应(Post Antibiotic Effect,PAE),PAE指细菌与抗菌药物短暂接触,当药物浓度下降,低于MIC或消除后,细菌的生长仍受到持续抑制的效应。

近年来抗生素后效应这一理论受到国内外学者广泛关注,研究正不断深入中。

PAE的存在提示,当血药浓度低于MIC时,细菌生长仍持续受到抑制,故在临床设计抗菌药物给药方案时,应根据药物最低抑菌浓度或最低杀菌浓度的时间加上PAE的持续时间,可适当延长给药间期,减少给药次数与剂量,而不降低疗效。

PAE的临床意义是:减少抗菌药物给药次数,减少不良反应,减低患者费用。

如氨基糖苷类抗菌药物,过去采取1日3次或1日2次给药,因其对大多数细菌有较长的PAE,故目前主张1日1次给药。

大环内酯类、氟喹诺酮类等因PAE较长,均可考虑1日1次安全有效的给药方案。

1、各类抗菌药物的分类在抗菌药物pK/pD研究中,依据抗菌药物的抗菌作用与其血药浓度或作用时间的相关性,大致可将其分为以下三类:1.1 浓度依赖性抗菌药物这类药物包括氨基糖苷类、氟喹诺酮类、酮内酯类、两性霉素B、甲硝唑等。

浓度依赖性药物对致病菌的杀菌作用取决于峰浓度,而与作用时间关系不密切,即血药峰浓度越高,清除致病原的作用越迅速。

评价浓度依赖性药物杀菌作用pK/pD的参数主要有:药时曲线下面积/最低抑菌浓度(AUC0—>24h/MIC)和血药峰浓度/最低抑菌浓度(C max/MIC)。

对这类药物可以通过提高血药峰浓度(C max)来提高临床疗效。

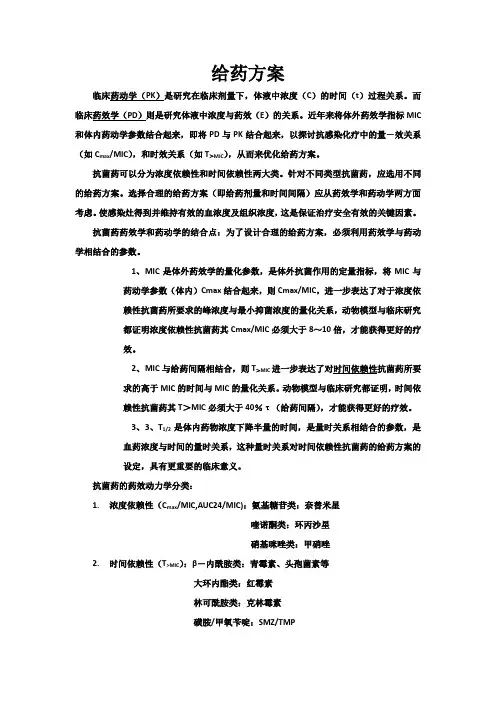

给药方案临床药动学(PK)是研究在临床剂量下,体液中浓度(C)的时间(t)过程关系。

而临床药效学(PD)则是研究体液中浓度与药效(E)的关系。

近年来将体外药效学指标MIC 和体内药动学参数结合起来,即将PD与PK结合起来,以探讨抗感染化疗中的量-效关系(如C max/MIC),和时效关系(如T>MIC),从而来优化给药方案。

抗菌药可以分为浓度依赖性和时间依赖性两大类。

针对不同类型抗菌药,应选用不同的给药方案。

选择合理的给药方案(即给药剂量和时间间隔)应从药效学和药动学两方面考虑。

使感染灶得到并维持有效的血浓度及组织浓度,这是保证治疗安全有效的关键因素。

抗菌药药效学和药动学的结合点:为了设计合理的给药方案,必须利用药效学与药动学相结合的参数。

1、M IC是体外药效学的量化参数,是体外抗菌作用的定量指标,将MIC与药动学参数(体内)Cmax结合起来,则Cmax/MIC,进一步表达了对于浓度依赖性抗菌药所要求的峰浓度与最小抑菌浓度的量化关系,动物模型与临床研究都证明浓度依赖性抗菌药其Cmax/MIC必须大于8~10倍,才能获得更好的疗效。

2、M IC与给药间隔相结合,则T>MIC进一步表达了对时间依赖性抗菌药所要求的高于MIC的时间与MIC的量化关系。

动物模型与临床研究都证明,时间依赖性抗菌药其T>MIC必须大于40%τ(给药间隔),才能获得更好的疗效。

3、3、T1/2是体内药物浓度下降半量的时间,是量时关系相结合的参数,是血药浓度与时间的量时关系,这种量时关系对时间依赖性抗菌药的给药方案的设定,具有更重要的临床意义。

抗菌药的药效动力学分类:1.浓度依赖性(C max/MIC,AUC24/MIC):氨基糖苷类:奈替米星喹诺酮类:环丙沙星硝基咪唑类:甲硝唑2.时间依赖性(T>MIC):β-内酰胺类:青霉素、头孢菌素等大环内酯类:红霉素林可酰胺类:克林霉素磺胺/甲氧苄啶:SMZ/TMP恶唑烷酮:利奈唑酮3.时间依赖性(AUC24/MIC):酮内酯类类:泰利霉素链阳菌素类:奎奴普丁/达福普丁糖肽类:万古霉素四环素类:多西环素阿奇霉素药代动力学与药效动力学(PK/PD)根据PK/PD ,抗生素可分为:剂量依赖性时间依赖性喹诺酮类临床疗效主要取决于:Cmax/MIC:>8-10AUC24/MIC(AUIC):>100-125(喹诺酮类对革兰氏阴性肠杆菌与绿脓杆菌*) ,>30(左氧氟沙星对肺炎链球菌*)头孢类临床疗效主要取决于:T>MIC:药物浓度超过MIC的时间1、浓度依赖型抗菌药的主要参数指标是:/MIC≥8~10,或AUC/MIC ≥100~125时可或良好疗效,亦可防止在治C疗过程中产生耐药突变株。

综合应用PKPD原理制订抗菌药物治疗方案大家好!今天薇薇助手将和您一起学习抗菌药物的PK/PD理论与临床疗效,为便于轻松理解,我们将分3次来学习:① 浓度依赖性抗菌药;② 时间依赖性抗菌药;③ 如何根据PK/PD原理制订合理的给药方案。

望大家密切关注,走起!感染性疾病是外来病原微生物侵入人体引起的疾病,是病原菌、宿主、抗菌药物之间复杂的相互作用的结果。

因此制订抗菌药物治疗方案取决于药物—人体—病原菌三大要素,抗菌治疗成功与否,不仅依赖于抗菌药物在人体内过程(药动学,PK),也与抗菌药物对病原菌的活性强度(药效学,PD)密切相关,药动学和药效学(PK/PD)两者结合可以更正确地反映药物在体内抗菌作用的时间过程。

根据PK/PD参数制订的给药方案可以达到更高的疗效和清除细菌的作用,并可能防止疗程中细菌产生耐药性。

抗菌药物药动学和药效学关系在正式开始前,薇薇助手先要介绍几个英文缩写:Cmax:血药峰浓度(PK参数),指给药后达到的最高血浆(血清)浓度值。

Tmax:达峰时间(PK参数),指给药后达到血药峰浓度所需的时间。

AUC:血药浓度-时间曲线下面积(PK参数),简称药时曲线下面积,药时曲线反映药物进入人体后其浓度随时间变化的动态曲线,AUC代表药物在血液中的相对量。

MIC:最低抑菌浓度(PD参数),指抑制细菌的抗菌药物最低浓度,体现抗菌活性,可比较不同药物的药效强度。

PAE:抗生素后效应(PD参数),指细菌与抗生素短暂接触,当药物清除后,细菌生长仍然受到持续抑制的效应。

是评价抗菌药物疗效的一个重要指标。

我们在前两节了解了浓度依赖性抗菌药和时间依赖性抗菌药,这次学习综合应用PK/PD参数制订抗菌药物给药方案。

以细菌性感染抗菌治疗方案的制订为例,抗菌药药效学重要指标包括药物对细菌的最低抑菌浓度(MIC)、最低杀菌浓度(MBC),但MIC或MBC 值只能反映该药对某种细菌抑菌或杀菌活性的髙低,并不能说明药物抑菌或杀菌活性持续时间的长短,也不能反映药物与细菌停止接触后有否持续抗菌作用或抗生素后效应(PAE)等。

抗菌药物的PKPD及临床应用什么是PKPD?PKPD是药物学领域中常见的术语,即药动学(Pharmacokinetics, PK)和药效学(Pharmacodynamics, PD)的缩写。

药动学研究药物在生物体内的吸收、分布、代谢和排泄等动力学过程,而药效学研究药物在生物体内产生的药效和效应的关系。

PKPD的研究旨在寻找药物的最佳用药剂量和使用方案,以提高治疗效果并减少不良反应。

抗菌药物的PKPD特征抗菌药物是指用于预防和治疗细菌感染的药物。

抗菌药物的PKPD特征包括:吸收和分布抗菌药物通常以口服或注射的方式给药,口服给药的药物需要通过胃肠道吸收,而注射药物则可以直接进入循环系统。

抗菌药物在生物体内的分布受到组织亲和力的影响,不同的药物具有不同的组织亲和力和分布系数。

代谢和排泄抗菌药物的代谢和排泄受到肝脏和肾脏功能的影响,肝脏和肾脏是药物代谢和排泄的主要器官。

一些抗菌药物需要通过肝脏代谢,而另一些抗菌药物则主要通过肾脏排泄。

此外,因为细菌的产生代谢废物和产生生物膜的机制不同,因此一些抗菌药物还表现出针对细菌的特异性代谢和排泄。

药效学特征抗菌药物的药效学特征包括最小抑菌浓度(Minimum Inhibitory Concentration, MIC)、最小殺菌濃度(Minimum Bactericidal Concentration, MBC)、time-kill曲線(Time-Kill Curve)等指标。

MIC指药物浓度最低能够有效抑制细菌生长的浓度,MBC指药物浓度最低能够将活菌静止转变为死亡的浓度。

time-kill曲线则是一种定量描述抗生素杀菌作用的方法,可用于评估药物的杀菌动力学和剂量反应关系。

抗菌药物的临床应用抗菌药物的临床应用受到多种因素的影响,包括细菌类型和其对抗菌药物的敏感性、药物的PKPD特征、患者的生理状态和免疫系统状态、药物的毒副作用和耐药性问题等。

适应症不同种类的细菌感染需要选择不同的抗菌药物。