经鼻蝶窦垂体瘤切除术

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:1

单鼻孔经蝶入路切除垂体腺瘤垂体腺瘤的发病率占颅内肿瘤的10%,手术切除是其首先治疗方法,尤其经蝶窦手术以其创伤小、安全省时,手术并发症少而被越来越多的神经外科医师广泛采纳。

经蝶窦人路也有多种的改革方式:其主要有经筛窦、经口鼻蝶和经蝶入路三大类。

近年来,经鼻蝶入路有被普及的趋势,其应用中又分为经鼻小柱中隔入路、经鼻前庭中隔入路、经单鼻孔中隔蝶窦入路和经单鼻孔直接蝶窦入路的不同方式。

我科自2013年11月至2016年4月,采用经单鼻孔中隔蝶窦入路对15例垂体腺瘤病人施行了手术治疗,效果理想,现报告如下:1.资料与方法本组病例中,男4例,女11例。

年龄22~48岁,病程5月2年,平均10月。

首发症状头痛13例,闭经或月经失调8例,溢乳5例,视力视野减退4例,多尿1例。

内分沁激素水平增高11例:术前测定催乳素(PRL)水平升高9例(90-1375UG/L,平均368UG/L),生长激素(GH)增高2例分别为28.59UG/L和30.26UG/L,甲状腺素T3、T4增高1例。

MRI和或CT示鞍内及鞍上占位,无显著的鞍旁侵袭且蝶窦气化良好,蝶窦中隔偏侧2例;按照垂体腺瘤的分类:微腺瘤(直径〈10〉2例,大腺瘤(直径10)13例。

术前3天以氯霉素液滴鼻3~4次/日,口服泼尼松5mg/次,3次/日。

手术前日剪除鼻毛并清洗鼻腔。

选右侧鼻孔入路,手术时行气管插管全麻,取病人30度角仰卧位。

术野及鼻腔内用碘伏消毒、铺巾。

右侧鼻孔内放入1:1000肾上腺素溶液浸湿的棉片,使鼻粘膜血管收缩以减少术中出血。

安置显微镜,先将扩张器置于术侧鼻孔开口处,缓慢逐渐撑大,以避免快速扩大将鼻孔撕裂,在鼻中隔中段,即软骨与骨性鼻中隔交界处,在粘膜上纵切一小口,分离骨性鼻中隔两侧粘膜后卡放进扩张器,切除骨性鼻中隔。

找到骨性隆起结构的蝶嵴,作为中线标记,寻找到蝶窦开口,在其连线之下打开蝶窦前壁至直径约2厘米,剥除蝶窦粘膜,扩张器深入于蝶窦内。

经鼻垂体瘤切除术手术指引1.概念:(1)垂体瘤是一组从垂体前叶和后叶及颅咽管残余上皮细胞发生的肿瘤。

(2)垂体腺瘤是常见的良性肿瘤,人群发生率一般为1/10万,有的报告高达7/10万。

在颅内肿瘤中仅低于脑胶质细胞瘤和脑膜瘤,约占10%。

(3)垂体腺瘤好发年龄为青壮年,对病人生长、发育、劳动能力、生育能力有严重损害,并造成一系列社会心理影响。

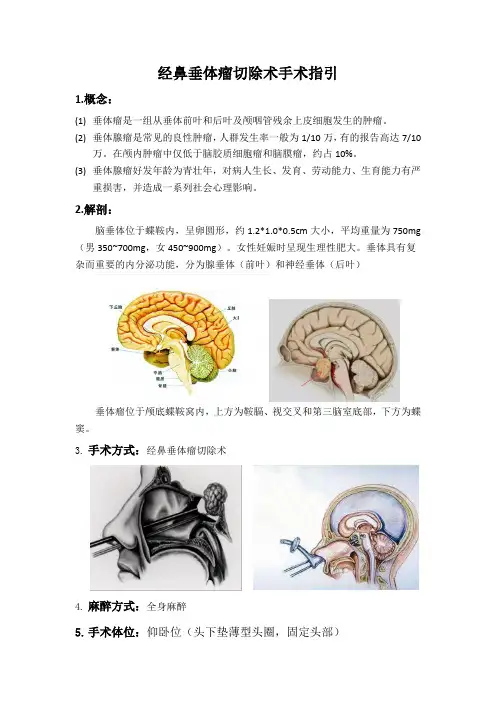

2.解剖:脑垂体位于蝶鞍内,呈卵圆形,约1.2*1.0*0.5cm大小,平均重量为750mg (男350~700mg,女450~900mg)。

女性妊娠时呈现生理性肥大。

垂体具有复杂而重要的内分泌功能,分为腺垂体(前叶)和神经垂体(后叶)垂体瘤位于颅底蝶鞍窝内,上方为鞍膈、视交叉和第三脑室底部,下方为蝶窦。

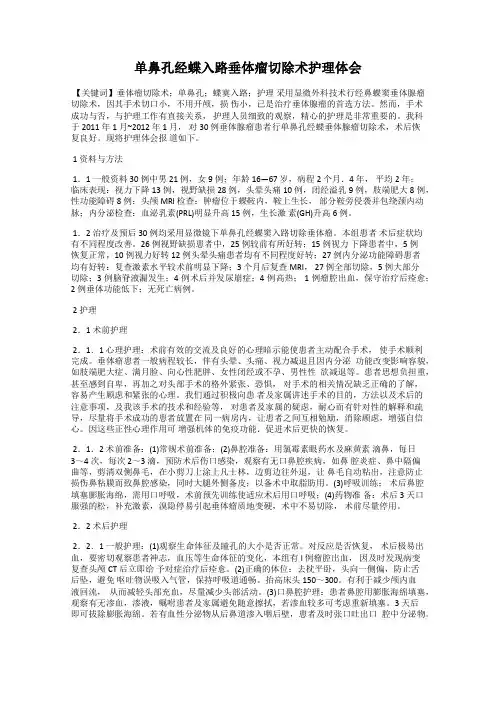

3.手术方式:经鼻垂体瘤切除术4.麻醉方式:全身麻醉5.手术体位:仰卧位(头下垫薄型头圈,固定头部)6.仪器设备:脑外科动力系统,电刀,吸引器,显微镜7.物品准备:(1)器械准备:辅料包、手术衣、治疗碗、新脑包、垂体瘤包、电钻包、脑外科四件套(2)一次性物品准备:1/4/7缝线、阑尾针、电刀(长电刀头)、23#/11#/15#刀片、电刀擦、双极电凝(长细型)、骨蜡、医用薄膜、膨胀海绵(五官科)、明胶海绵、脑棉、冲洗球、5ml/10ml/50ml注射器。

(3)特殊物品:肾上腺素、庆大霉素8.手术配合:(1)消毒铺单,接电刀,双极电凝,吸引器、动力系统(2)递肾上腺素棉片浸湿鼻黏膜,使鼻黏膜收缩同时可以撑开鼻腔。

通常从右鼻孔入路手术(3)让术者视野从右侧鼻腔进入,找到蝶窦的开口,必要时在脑科显微镜的辅助下,递上长电刀、双极电凝,打开蝶窦开口,止血,保持视野清晰。

(4)打开蝶窦前壁进入蝶窦内分隔递双极电凝灼烧黏膜,微型咬骨钳咬除部分蝶窦前壁和蝶窦中间分隔。

(5)递双极或骨蜡止血,显微吸引器持续吸引,观察旁边结构,包括颈内动脉,视神经,骨性隆起,显露鞍底,确定中线将覆盖在鞍底的黏膜用吸引器或显微剥离器轻轻推向旁边,打开鞍底。

单鼻孔经蝶入路垂体瘤切除术护理体会【关键词】垂体瘤切除术;单鼻孔;蝶寞入路;护理采用显微外科技术行经鼻蝶窦垂体腺瘤切除术,因其手术切口小,不用开颅,损伤小,已是治疗垂体腺瘤的首选方法。

然而,手术成功与否,与护理工作有直接关系,护理人员细致的观察,精心的护理是非常重要的。

我科于2011 年1 月~2012 年1 月,对30 例垂体腺瘤患者行单鼻孔经蝶垂体腺瘤切除术,术后恢复良好。

现将护理体会报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料30 例中男21 例,女9 例;年龄16—67 岁,病程2 个月.4 年,平均2 年;临床表现:视力下降13 例,视野缺损28 例,头晕头痛10 例,闭经溢乳9 例,肢端肥大8 例,性功能障碍8 例;头颅MRI 检查:肿瘤位于蝶鞍内,鞍上生长,部分鞍旁侵袭并包绕颈内动脉;内分泌检查:血泌乳素(PRL)明显升高15 例,生长激素(GH)升高6 例。

1.2 治疗及预后30 例均采用显微镜下单鼻孔经蝶窦入路切除垂体瘤。

本组患者术后症状均有不同程度改善。

26 例视野缺损患者中,25 例较前有所好转;15 例视力下降患者中,5 例恢复正常,10 例视力好转12 例头晕头痛患者均有不同程度好转;27 例内分泌功能障碍患者均有好转:复查激素水平较术前明显下降;3 个月后复查MRI, 27 例全部切除,5 例大部分切除;3 例脑脊液漏发生;4 例术后并发尿崩症;4 例高热; 1 例瘤腔出血,保守治疗后痊愈;2 例垂体功能低下;无死亡病例。

2 护理2.1 术前护理2.1.1 心理护理:术前有效的交流及良好的心理暗示能使患者主动配合手术,使手术顺利完成。

垂体瘤患者一般病程较长,伴有头晕、头痛、视力减退且因内分泌功能改变影响容貌,如肢端肥大症、满月脸、向心性肥胖、女性闭经或不孕、男性性欲减退等。

患者思想负担重,甚至感到自卑,再加之对头部手术的格外紧张、恐惧,对手术的相关情况缺乏正确的了解,容易产生顾虑和紧张的心理。

经蝶窦显微手术切除老年人垂体瘤老年人体质差,手术风险大,加之垂体瘤位置深,手术适应证的选择常令神经外科医师困惑。

本文总结1991年1月至1996年12月经蝶窦显微手术切除老年人垂体瘤24例的经验如下。

临床资料本组男性13例,女性11例。

年龄60~65岁15例,65~69岁8例,70岁以上1例。

病程小于1年4例,1~3年6例,3年以上14例。

主要临床表现:视力障碍为首发症状17例,伴有视野缺损13例,头痛为首发症状5例,垂体功能低下13例,共济失调1例。

影像学检查:22例术前行瘤区轴面薄层增强扫描加矢、冠状重建行肿瘤立体定位,2例行MR矢、冠状扫描。

肿瘤直径2cm以下2例,2~2.9cm4例,3.0~3.9cm7例,4.0cm以上11例。

其它合并疾病:仅5例患者未合并其它脏器疾病,其中心脏疾病13例,高血压病4例,糖尿病2例,慢性肺气肿2例,胃溃疡2例。

手术方法与结果:手术均在C-臂X线机透视监测及显微放大5~15倍下进行,鞍底应尽可能开大,一般前后径不少于1.2cm,横径不少于1.0cm,切瘤自下向上分层刮除,肿瘤质地坚韧或鞍上残瘤用双极电凝或CO2激光反复烧灼,切瘤充分后可见鞍隔下陷,脑搏动良好。

术中见20例肿瘤液化或质脆易刮除,仅4例肿瘤质地韧,难以刮除。

本组镜下全刮除11例,次全切除8例,大部分切除5例,2例术后脑积水缓解不明显再行右侧V-P分流术。

1例术后合并脑出血死亡,3例出现术后瘤腔出血经再手术止血治愈。

视力改善13例,无改善2例,恶化2例。

垂体功能好转8例。

病理检查:无功能腺瘤17例,混合性腺瘤7例。

术后治疗及随访结果:镜下全切除病例口服少量溴隐亭1.25mg~2.5mg1年左右,次全切除病例口服溴隐亭2.5mg~5.0mg6例,其余病例加用放射治疗一疗程。

随访6月~6年,获得随访20例,CT扫描肿瘤消失12例,残瘤静止4例,肿瘤复发2例,1例经蝶窦手术,1例开颅手术。

2例患者因其它疾病死亡。

通常正常垂体组织呈淡黄色,质软带韧性,不易被刮除或吸除,相反瘤体组织,多呈白色或暗红色,质脆易于刮除或吸除,对于大腺瘤或巨大腺瘤,在切除鞍内瘤组织后,一般鞍上瘤组织通过脑搏动可自行落人鞍内,如不能自行落人,为使突人鞍上的瘤体获得彻底切除。

可请麻醉师增加胸腔内力,利用相应增高的颅内压将瘤组织挤人鞍内。

随着影像技术的发展,使功能性微腺瘤的早期诊断成为现实,垂体腺瘤的手术不再仅满足于视神经减压为目的,而要求达到减少激素的分泌亢进,因而,垂体腺瘤经蝣人路手术方式受到极大重视,并得到了长足的发展。

对于非机能性和机能性垂体腺瘤的手术目的有所不同,前者旨在解除肿瘤的占位效应使视神经和垂体区获得充分减压,后者在于将肿瘤切除后,尽快恢复神经内分泌功能,认为在掌握适应症及禁忌症的同时,对于大腺瘤还应考虑非机能性和机能性腺瘤之手术目的,作相应的处理。

对向鞍上扩展的大型腺瘤,应先将鞍内瘤组织切除,然后采用增高颅内压的方法促进鞍上瘤组织下移,以利切除;术中无CSF溢出者一般无须修补鞍底,有CSF溢出者必须用肌肉组织及骨片,用医用胶粘合,行鞍底修补,防止CSF鼻漏。

电灼鞍底硬膜,试穿刺无出血后,“十”字切开硬膜,通常即可见灰白或黄色肿瘤组织涌出,用取瘤钳留取标本后,以环形刮圈和吸引器分次切除肿瘤。

对向鞍上发展的大、中型肿瘤,先切除鞍内部分,待肿瘤下陷入鞍内后再予切除。

肿瘤切除顺序为:先后方,再两侧及前方。

肿瘤切除后,可见蓝色鞍隔呈球形降至鞍底。

术中可将内镜置于鞍内近距离观察肿瘤切除情况,肿瘤切除后鞍内残腔填塞止血纱布及明胶海绵.鞍底以明胶海绵加EC耳脑胶封闭,鼻中隔黏膜复位,局部少量填塞油纱条,于72h内取出。

经鼻蝶入路内镜下垂体腺瘤手术切除垂体瘤,手术创伤小、安全、出血少、术后恢复快,目前已成为手术治疗垂体瘤的主要术式。

内镜的优点有①对鼻腔正常结构骚扰小,分离黏膜范围小。

②手术入路每一步均有标记,可以显示视神经管隆起,颈内动脉隆起,鞍底及斜坡凹陷。

经蝶窦垂体瘤切除术后并发症的诊治分析【摘要】目的:探讨垂体瘤经蝶入路术后常见并发症产生的原因和处理方法。

方法:对37 例经蝶入路垂体瘤患者的临床表现,术后常见并发症的处理等做回顾性分析。

结果:术后出现尿崩症9 例,电解质紊乱7 例,出现脑脊液鼻漏2 例,术后出现视力视野障 3 例。

结论:术中操作应仔细轻柔,术后密切观察病情,及时诊断,提高治疗效果。

垂体瘤是鞍区常见良性肿瘤,生长缓慢,发病率约为1/10万。

在颅内肿瘤中仅此于胶质瘤和脑膜瘤,约占颅内肿瘤的10%1。

治疗的方法包括药物、放射和手术三种,其中手术切除肿瘤是目前治疗垂体瘤的主要手段,手术方式多采用经鼻-蝶窦入路切除术,经蝶手术具有较高的术后缓解率,创伤小,患者术后反应轻,恢复快等优点,但是术后并发症的发生还是难以彻底避免,并依然在威胁着患者的生存和预后。

现回顾性分析本院37例采用经鼻蝶垂体瘤切除术后的常见并发症及其防治措施,现总结如下。

1 资料与方法1.1临床资料本组37例垂体瘤患者中,男13例,女24例;年龄16~71岁,平均年龄(31.2±4.2)岁,病程6个月至9年,平均(16.7±14.5)个月;临床表现主要为神经功能障碍(如头痛、视力、视野障碍、复视等)及内分泌功能障碍(如性功能障碍、闭经、泌乳、不孕、肢端肥大等);其中 3cm 的巨大腺瘤10 例。

患者术前均行内分泌功能测定,视力、视野检查,头部mri平扫及增强扫描及蝶窦ct 检查。

1.2 方法本组采用单鼻孔蝶窦入路显微镜下垂体腺瘤切除术。

术前3天给予氯霉素眼药水滴鼻,口服氢化可的松片,术前1天剃鼻毛。

全麻生效后,患者取头高脚低30度,头后仰15度。

双鼻孔碘棉棒消毒后,填塞浸有肾上腺素盐水棉片10分钟,拔出后显微镜下于单侧鼻孔皮肤粘膜交界处靠粘膜侧做横行,用剥离子剥离粘膜与鼻中隔软骨直达蝶窦前壁,于鼻中隔软硬交界处折断并分离对侧鼻粘膜与蝶窦前壁之间,用脑板阻隔双侧粘膜与中隔之间,遂迁入鼻窥器,暴露蝶窦前壁,骨凿凿开蝶窦前壁,扩大骨窗,将蝶窦内肿物显微镜下所见全部刮除,在鞍内遂用刮匙沿后方、左、右、前方、上部刮除肿物,瘤腔压迫止血。

经鼻蝶窦入路切除垂体腺瘤围手术期的护理[摘要]总结了自2005年5月-2008年1月97例经鼻蝶窦入路切除垂体腺瘤的病例,术后72例无任何并发症,8例合并脑脊液鼻漏,15例合并尿崩症,2例出现鼻出血,均痊愈出院。

介绍了术前心理护理及适应性训练,术后病情观察的要点、并发症的护理等,认为做好经鼻蝶窦入路切除垂体腺瘤围手术期的护理对于减少并发症、提高疗效具有重要意义。

[关键词]垂体腺瘤;尿崩;脑脊液;鼻漏;护理垂体腺瘤是蝶鞍区常见的良性肿瘤,约占颅内肿瘤的10%[1]且近年来有逐渐增多的趋势。

经鼻蝶窦入路一般适用于鞍内局限性垂体腺瘤切除术,可取得良好的治疗效果。

具有肿瘤切除彻底性高,创伤小,死亡率低,反应轻,恢复快等优点。

但对局部组织有较大创伤,可伴发脑脊液鼻漏、尿崩症等并发症。

收集我科2005年5月~2008年1月经鼻蝶窦入路切除垂体腺瘤病例97例临床资料,做好经鼻蝶窦入路切除垂体腺瘤围手术期的护理尤为重要。

现介绍如下:1临床资料本组病例97例,男50例,女47例;年龄22~65岁,平均43岁。

均具有垂体腺瘤的症状和体征。

本组病例均在全麻下行经鼻蝶窦入路切除垂体腺瘤,术后痊愈无任何并发症的72例占74.2%;术后合并脑脊液鼻漏的8例占8.2%,经抗炎治疗、控制体位、加强护理后自行愈合;术后合并尿崩症的15例占15.5%,经口服卡马西平、双氢克尿噻后痊愈;术后出现鼻出血的2例占2.1%,经鼻腔填塞压迫止血愈合。

本组资料无明显年龄、性别差异(年龄大于70岁老年人垂体腺瘤少见,占垂体腺瘤病人的0.8%~1.5%,高龄患者不仅存在脏器功能的生理性减退,且常合并高血压病、冠心病、老年性慢支、糖尿病等多种慢性疾病,手术风险大,因此高龄垂体腺瘤患者未列入本组资料)。

2术前护理2.1心理护理:大多患者对颅内肿瘤怀有一种恐惧心理,并且手术仅在一侧鼻孔进行,患者会产生疑问,能否切除干净。

还有一些肢端肥大症患者因容貌丑陋而自卑,视力障碍患者担心失明而悲观,不孕者担心不能生育而苦恼等等。

经单鼻孔蝶窦入路垂体瘤切除术的护理【关键词】垂体瘤;经单鼻孔蝶窦入路;护理我院手术室200610~200810选择适合经鼻蝶入路切除的垂体微腺瘤、垂体腺瘤以及侵犯蝶窦的肿瘤患者62例,进行微创手术切除,取得满意效果,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组患者62例,男36例,女26例,年龄26~58岁,平均42岁。

主要表现为头痛、视力障碍、月经紊乱、停经、肢端肥大症等。

入院后行头颅MRI或CT及内分泌实验室检查、视力视野检查确诊。

1.2 方法气管插管全身麻醉,病人仰卧位,头下垫头圈,颈部轻度过伸,于鼻中隔软骨处垂直切开,分离鼻中隔黏膜,扩鼻镜撑开鼻孔,上显微镜确认蝶窦前壁,小骨凿打开蝶窦开口,再用Kervison 咬骨钳向两侧扩大直至蝶鞍侧壁,骨凿凿开鞍底骨质,咬骨钳扩大骨窗,11号刀片垂直切开硬膜,显微剪剪开硬膜,用不同角度的刮匙,取瘤钳和吸引器切除鞍内肿瘤,蝶窦妥善止血,取下鼻镜,鼻腔内填塞凡士林纱条,以利于鼻黏膜复位。

1.3 结果 62例垂体瘤切除患者,全切除57例,次全切5例。

术后出现短暂性尿崩症5例,电解质紊乱3例,视力视野改善60例,术后恢复正常月经25例,无脑脊液鼻漏、感染、颅内出血等并发症,平均住院时间缩短5 d。

2 护理2.1 术前护理2.1.1 心理护理:患者入院时,均有不同程度的焦虑、恐惧心理。

有些患者因内分泌功能紊乱,表现为肢端肥大症、向心性肥胖、满月脸、男性性欲减退、女性闭经或不孕。

病人常感到自卑、悲观失望、性格改变等。

这些负性心理可直接影响机体的免疫功能,降低机体抵抗力,对手术治疗产生不良影响。

我们针对不同的患者,运用心理学知识,耐心倾听其诉说,了解其心理活动,结合患者的病情、年龄、性格、文化程度等,告知其疾病性质和采用的治疗计划,介绍手术治疗的新进展,帮助患者和家属面对现实,树立战胜疾病的信心,使患者处于接受手术的最佳心理状态,以保证手术的顺利进行。

2.1.2 术前准备:(1)术前应全面检查,详细了解病情。

单鼻孔经蝶窦入路垂体瘤切除术后并发症的观察及护理垂体瘤是一种常见的颅内良性肿瘤,瘤体的切除为治疗主要手段。

近年来单鼻孔经蝶窦入路行垂体瘤切除已成为一种比较现代的治疗手段。

它具有刨伤小、并发症少、成功率高、住院时间短、住院费用较低等优势,已被广大病人所接受[1]。

而术后并发症的观察及护理是提高治愈率的关键环节之一,所以做好术后并发症的观察及护理有重要的意义。

1临床资料2010年——2011年我科開展单侧鼻孔经蝶窦入路垂体瘤切除共41例,其中男29例,女12例;年龄25岁~65岁,平均45岁;术后出现并发症29例,其中出现尿崩症13例,脑脊液鼻漏2例,视力减退1例。

垂体功能低下4例,鼻腔出血1例,合并低血压2例,尿路感染5例,消化道出血1例,未发生颅内感染及外展神经麻痹;病程1年~9年;临床表现为闭经、溢乳、肢端肥大症、视力减退和障碍、头痛、巨人症、鼻出血、鼻漏等。

2术后并发症观察及护理2.1 尿崩症:尿崩症是常见的术后并发症,常发生在术后24 h~72 h,多为一过性的。

因此,病人回病房时即开始严格记录每小时尿量,尿量每小时>200 mL 或400 mL或每小时尿量>250 mL,尿比重1.005,尿渗透压<200 mmol/L表示已出现了尿崩,应及时通知医生,急查血电解质、尿比重及尿渗透压,并根据化验结果及时补充水、电解质及抗利尿药物。

如去氨加压素,严格遵医嘱定时定量给予。

同时严密观察病人的意识,观察病人有无烦渴、乏力、眼眶凹陷、烦躁等高渗性脱水症状;有无肌无力、恶心、呕吐、腹胀、心电图T波异常等低钠、低钾表现,严密观察生命体征、选用精密集尿器准确记录尿量。

保持尿管通畅。

避免尿管扭曲、受压、堵塞。

观察病人有无面色苍白、心率增快、血压下降等低血压症状。

鼓励病人多食高热量、高蛋白、高维生素、偏成、易消化的食物。

及时送检血尿标本,并将化验结果及时反馈医生,为病人提供及时有效的治疗方案。