北京四中网校 # 252027 让更多的孩子得到更好的教育 牡丹江分校地址:新宏基1002室 1 电话:6241822 数据的波动

知识点一:极差

用一组数据中的 减去 所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为 , 极差= - 。

知识点二:方差

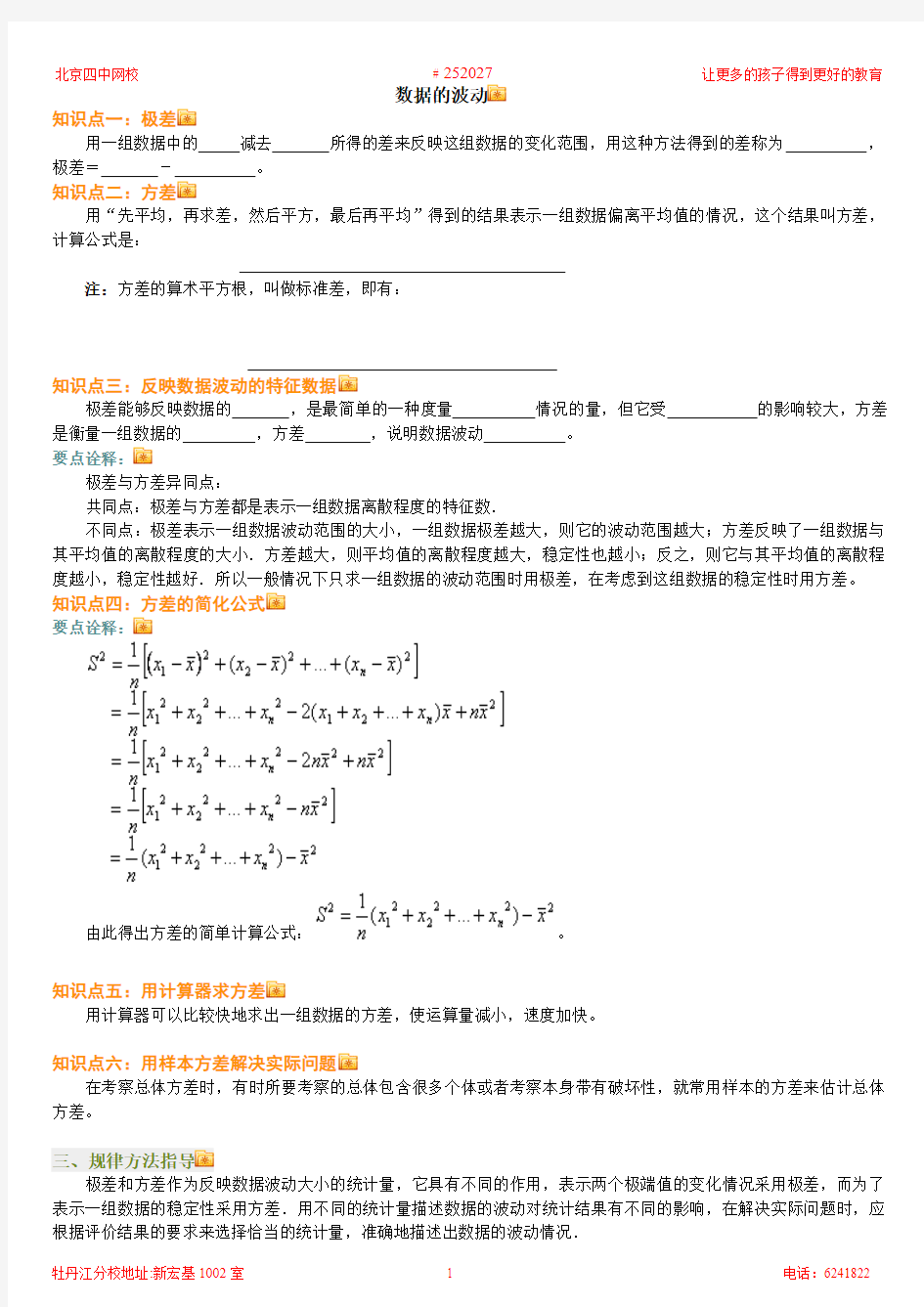

用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是:

注:方差的算术平方根,叫做标准差,即有:

知识点三:反映数据波动的特征数据

极差能够反映数据的 ,是最简单的一种度量 情况的量,但它受 的影响较大,方差是衡量一组数据的 ,方差 ,说明数据波动 。 要点诠释:

极差与方差异同点:

共同点:极差与方差都是表示一组数据离散程度的特征数.

不同点:极差表示一组数据波动范围的大小,一组数据极差越大,则它的波动范围越大;方差反映了一组数据与其平均值的离散程度的大小.方差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好.所以一般情况下只求一组数据的波动范围时用极差,在考虑到这组数据的稳定性时用方差。

知识点四:方差的简化公式 要点诠释:

由此得出方差的简单计算公式:

。

知识点五:用计算器求方差

用计算器可以比较快地求出一组数据的方差,使运算量减小,速度加快。

知识点六:用样本方差解决实际问题

在考察总体方差时,有时所要考察的总体包含很多个体或者考察本身带有破坏性,就常用样本的方差来估计总体方差。

三、规律方法指导

极差和方差作为反映数据波动大小的统计量,它具有不同的作用,表示两个极端值的变化情况采用极差,而为了表示一组数据的稳定性采用方差.用不同的统计量描述数据的波动对统计结果有不同的影响,在解决实际问题时,应根据评价结果的要求来选择恰当的统计量,准确地描述出数据的波动情况.

20.2数据的波动程度 教学设计思想: 本节从刚刚学过的平均值入手,指出不单要了解数据的平均值,还经常关注它们波动的大小,极差的概念。极差是反映数据波动大小的最简单的统计量。 教学目标 1.知识与技能:极差的概念;明白极差是反映数据稳定性的量。 2.过程与方法:体验对数据的处理过程,形成统计意识和初步的数据处理能力;根据极差的大小解决生活中的问题,形成解决实际问题的能力。 3.情感态度价值观:通过解决现实情境中的问题,形成数学素养,学会用数学眼光看世界;通过小组活动,养成克服困难,合作解决问题的习惯。 教学重点:极差的概念,明白它是刻画数据离散程度的统计量。 教学难点:会求一组数据的极差,从而判断这组数据的波动大小。 教学方法:启发引导,小组讨论 课时安排:2课时 教学媒体:幻灯片课件 第一课时 教学过程 (一)课题引入(见幻灯片) 某校八年级有甲,乙两个合唱小组,各成员的身高(单位:cm)如下 (1)用散点图表示各组数据的值,并求出甲,乙两小组各成员的平均身高; (2)甲组10名同学身高的最大值是多少?最小值又是多少?它们差是多少?乙组呢? (3)你认为哪个组的身高更整齐? 在我们的实际生活中,我们不单要了解数据的平均值,还关心它们的波动大小,这就是将要学习的极差,方差。 (二)讲授新课 引例(见幻灯片) 在日常生活中,我们经常用温差来描述气温的变化情况。例如,某日在不同时段测得乌

鲁木齐和广州的气温情况如下: 那么这一天两地的温差分别是 乌鲁木齐24-10=14(℃) 广州25-20=5(℃) 这两个温差告诉我们,这一天中乌鲁木齐的气温变化幅度较大,广州的气温变化幅度较小。 上面的温差是一个极差的例子。 一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做这组数据的极差(range)。 同学们,你们还能举出现实生活中其它关于极差的例子吗? 下面看一组练习(见课本152练习题) 练习1:为使全村一起走向致富之路,绿荫村打算实施“一帮一”方案。为此统计了全村各户的人均年收入(单位:元): (1)计算这组数据的极差,这个极差说明什么问题; (2)将数据适当分组,制作出频数分布表和频数分布直方图; (3)分小组为绿荫村的“一帮一”方案出注意。 答:(1)这组数据中,各户人均收入最高的是9210元,最少的是342元,所以这组数据的极差是:9210-342=8868(元)。 这个极差说明这个村各户人均年收入悬殊,即贫富差距加大,实施“一帮一”方案是正确的策略。 (2)根据极差,我们可以分成6组,组距为1478,得频数分别表如下

数据的波动教案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

数据的波动 阳泉市郊区三郊中学范志清 教学目标: 1、经历数据离散程度的探索过程 2、了解刻画数据离散程度的三个量度——极差、标准差和方差,能借助计算器求出相应的数值。 教学重点:会计算某些数据的极差、标准差和方差。 教学难点:理解数据离散程度与三个“差”之间的关系。 教学准备:计算器,投影片等 教学过程: 一、创设情境 1、投影课本P138引例。 (通过对问题串的解决,使学生直观地估计从甲、乙两厂抽取的20只鸡腿的平均质量,同时让学生初步体会“平均水平”相近时,两者的离散程度未必相同,从而顺理成章地引入刻画数据离散程度的一个量度——极差) 2、极差:是指一组数据中最大数据与最小数据的差,极差是用来刻画数据离散程度的一个统计量。 二、活动与探究如果丙厂也参加了竞争,从该厂抽样调查了20只鸡腿,数据如图(投影课本159页图) 问题:1、丙厂这20只鸡腿质量的平均数和极差是多少? 2、如何刻画丙厂这20只鸡腿质量与其平均数的差距?分别求出甲、丙两厂的20只鸡腿质量与对应平均数的差距。 3、在甲、丙两厂中,你认为哪个厂鸡腿质量更符合要求?为什么?(在上面的情境中,学生很容易比较甲、乙两厂被抽取鸡腿质量的极差,即可得出结论。这里增加一个丙厂,其平均质量和极差与甲厂相同,此时导致学生思想认识上的矛盾,为引出另两个刻画数据离散程度的量度——标准差和方差作铺垫。 三、讲解概念: 方差:各个数据与平均数之差的平方的平均数,记作s2 设有一组数据:x1, x2, x3,……,x n,其平均数为x 则s2=[]2 2 2 2 1 ) ) ( ) ( 1 x x x x x x n n - + ? ? + - + -(, 而s=()()() []2 2 2 2 1 1 x x x x x x n n - + ? ? + - + -称为该数据的标准差(既方差的算术平方根) 从上面计算公式可以看出:一组数据的极差,方差或标准差越小,这组数据就越稳定。 四、做一做

第二十章《数据的分析》教材分析 一、本章知识概述 从《标准》看,本章属于“统计与概率”领域。对于“统计与概率”领域的内容,教科书独立于“数与代数”和“空间与图形”领域编写,共有三章。这三章采用统计和概率分开编排的方式,前两章是统计,最后一章是概率。 统计部分的两章内容按照数据处理的基本过程来安排,分别是七年级下册第10章《数据的收集、整理与描述》和八年级下册第20章《数据的分析》。在初一,我们学习了收集、整理和描述数据的常用方法,将收集到的数据进行分组、列表、绘图等处理工作后,数据分布的一些面貌和特征可以通过统计图表等反映出来。为了进一步了解数据分布的特征和规律,还需要计算出一些代表数据一般水平(典型水平)或分布状况的特征量。 对于统计数据的分布的特征,可以从三个方面来分析:一是分析数据分布的集中趋势,反映数据向其中心值(平均数)靠拢或聚集的程度;二是分析数据分布的离散程度,反映数值远离其中心值(平均数)的趋势;三是分析数据分布的偏态和峰度,反映数据分布的形状。这三个方面分别反映了数据分布特征的不同侧面。根据《标准》的要求,本章主要学习分析数据的集中趋势和离散程度的常用方法(平均数、中位数、众数、极差和方差),从而就前两个方面研究数据的分布特征。 二、本章知识结构框图及课时安排 本章知识结构框图如下: 本章教学时间约需14课时(不含选学内容的课时数),具体分配如下: 20.1数据的代表约5课时 20.2数据的波动约5课时 20.3课题学习约2课时 数学活动 小结约2课时 三、课程学习目标 1、进一步理解平均数、中位数和众数等统计量的统计意义; 2、会计算加权平均数,理解“权”的意义,能选择适当的统计量表示数据的集中趋势; 3、会计算极差和方差,理解它们的统计意义,会用它们表示数据的波动情况; 4、能用计算器的统计功能进行统计计算,进一步体会计算器的优越性; 5、会用样本平均数、方差估计总体的平均数、方差,进一步感受抽样的必要性,体会用样本估计总体的思想; 6、从事收集、整理、描述和分析数据得出结论的统计活动,经历数据处理的基本过程,体

虾子镇中学电子备课教学设计 年 级 八年级 学 科 数学 课 题 20.2 数据的波动程度 主备人(一次备课) 苟廷俊 执教人 教研组长签字 教学目标 知识与技能: 1、了解方差的定义和计算公式。 2. 理解方差概念的产生和形成的过程。 3. 会用方差计算公式来比较两组数据的波动大小。 过程与方法:经历探索极差、方差的应用过程,体会数据波动中的极差、方差的求法时以及区别,积累统计 经验。 情感、态度与价值观:培养学生的统计意识,形成尊重事实、用数据说话的态度,认识数据处理的实际意义。 教学重点 方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题。掌握其求法。 教学难点 理解方差公式,应用方差对数据波动情况的比较、判断。 教学准备 多媒体课件 教学时数 1课时 教学方法 问题情境,自主探究,合作交流法 教学过程 年级备课组讨论(二次备课) 三次备课 第一步:情景创设 乒乓球的标准直径为40mm ,质检部门从A 、B 两厂生产的乒乓球中各抽取了10只,对这些乒乓球的 直径了进行检测。结果如下(单位:mm ): A 厂:40.0,39.9,40.0,40.1,40.2,39.8,40.0,39.9,40.0,40.1; B 厂:39.8,40.2,39.8,40.2,39.9,40.1,39.8,40.2,39.8,40.2. 你认为哪厂生产的乒乓球的直径与标准的误差更小呢? (1) 请你算一算它们的平均数和极差。 (2) 是否由此就断定两厂生产的乒乓球直径同样标准? 今天我们一起来探索这个问题。 探索活动 通过计算发现极差只能反映一组数据中两个极值之间的大小情况,而对其他数据的波动情况不敏感。让我们一起来做下列的数学活动 算一算 把所有差相加,把所有差取绝对值相加,把这些差的平方相加。 想一想 你认为哪种方法更能明显反映数据的波动情况? 第二步:讲授新知: (一)方差 定义:设有n 个数据n x x x ,,, 21,各数据与它们的平均数的差的平方分别是

《数据的波动程度1》教学设计 胥岭学校郑秋萍 一教学目标 1.理解方差概念的产生和形成的过程. 2.掌握方差的计算公式 3.会用方差来比较两组数据的波动大小 二、教学重点:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 三、教学难点为:理解方差的意义. 四、教学方法:活动法,探究法 五、教学课时:1课时 六、教学过程设计 (一)情景引入 问题1 :教科书第124页根据这些数据估计,农科院应该选择哪种甜玉米种子呢? 师生活动:学生想到计算它们的平均数.教师把学生分成两组分别用计算器计算这两组数据的平均数.(请两名同学到黑板板书) 设计意图:让学生明确农科院应该选择哪种甜玉米种子?需关注平均产量. 追问:怎样估计这个地区这两种甜玉米的平均产量?这能说明甲、乙两种甜玉米一样好吗? 设计意图:让学生明确可以用样本平均数估计总体平均数,发现甲、乙两种甜玉米的平均产量相差不大,但需选择哪种甜玉米种子?仅仅

知道平均数是不够的. (二)探究新知 问题 2 如何考察甜玉米产量的稳定性呢?请设计统计图直观地反映出甜玉米产量的分布情况. 师生活动:教师引导学生用散点图反映数据的分布情况,画出散点图后,小组讨论:得到甲种甜玉米的产量波动较大,乙种甜玉米的产量波动较小. 设计意图:让学生明白当两组数据的平均数相近时,为了更好的作出选择,需要去了解数据的波动大小。画散点图是描述数据波动大小的一种方法,进而引出如何用数值表示一组数据的波动? 问题3 从图中看出的结果能否用一个量来刻画呢? 师生活动:教师直接给出方差公式,并作分析和解释,波动大小指的是与平均数之间差异,那么用每个数据与平均值的差完全平方后便可以反映出每个数据的波动大小.教师说明,平方是为了在表示各数据与其平均数的偏离程度时,防止正偏差与负偏差的相互抵消.取各个数据与其平均数的差的绝对值也是一种衡量数据波动情况统计量,但方差应用更广泛.整体的波动大小可以通过对每个数据的波动大小求平均值得到. 设计意图:让学生明白方差是能够反映一组数据的波动大小的一个统计量,并从方差公式中得到方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动越小. 问题4 利用方差公式分析甲、乙两种甜玉米的波动程度.

《数据的波动程度----方差》教学设计(第1课时) 湖北省随州市曾都区南郊擂鼓墩中学张波 一、教学内容和教学内容解析 (一)教学内容 方差计算公式:…—二 (二)教学内容解析 本节课是在学生学习了平均数、中位数、众数这类刻画数据集中趋势的量后,学习刻画数据波动(离散)程度的量,即方差. 当两组数据的平均数相等或相近时,为了更好的做出选择经常要去了解一组数据的波动 程度,可以画折线图方法来反映这种波动大小,可是当波动大小区别不大时,仅用画折线图 方法去描述恐怕不会准确,这自然希望可以出现一个量来刻画,自然引入方差.方差是能够 反映一组数据的波动大小的一个统计量,应用它能解决很多实际问题. 教科书根据农科院选择甜玉米种子的背景提出问题,从统计上看,这个问题是要计算两 组数据的平均数和比较它们的波动情况. 为了直观看出数据的波动情况,教科书画出了两个 散点图,通过观察散点图,可以比较两组数据的波动情况. 这两个散点图使学生对数据偏离 平均数的情况有一个直观的认识. 在此基础上,教科书引进了利用方差刻画数据离散程度的 方法,介绍了方差的公式,并从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,即方差越小,数据的波动越小;方差越大,数据的波动越大. 二、教学目标和教学目标解析 (一)教学目标 1 ?理解方差概念的产生和形成的过程. 2 ?会用方差的计算公式来比较两组数据的波动大小. (二)教学目标解析

1 ?学生能由实际问题中感知,当两组数据的“平均水平”相近时,而实际问题中的意义却不一样,需出现另一个量来刻画,分析数据的差异,即方差. 2 ?学生能根据已知条件计算方差,比较两组数据的波动大小. 三、教学重难点及教学问题诊断分析 本节课的教学重点是:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 本节课的教学难点为:理解方差的意义. 由于这节课是方差的第一节课,用方差来刻画数据的离散程度,从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,这些学生理解起来有一定的难度,以致应用时常常出现计算的错误,教师要剖析公式中每一个元素的意义,以便学生理解和掌握. 四、教学过程设计 (一)情景引入 问题1教科书第124页根据这些数据估计,农科院应该选择哪种甜玉米种子呢? 师生活动:学生想到计算它们的平均数. 教师把学生分成两组分别用计算器计算这两组 数据的平均数?(请两名同学到黑板板书) 设计意图:让学生明确农科院应该选择哪种甜玉米种子?需关注平均产量. 追问:怎样估计这个地区这两种甜玉米的平均产量?这能说明甲、乙两种甜玉米一样好 吗? 设计意图:让学生明确可以用样本平均数估计总体平均数,发现甲、乙两种甜玉米的平 均产量相差不大,但需选择哪种甜玉米种子?仅仅知道平均数是不够的. (二)探究新知 问题2如何考察甜玉米产量的稳定性呢?请设计统计图直观地反映出甜玉米产量的分布情况? 师生活动:教师引导学生用折线图或散点图反映数据的分布情况,画出折线图或散点图 后,小组讨论,得到甲种甜玉米的产量波动较大,乙种甜玉米的产量波动较小

数据的波动程度2 一. 教学目的 1. 了解方差的定义和计算公式. 2. 理解方差概念的产生和形成的过程. 3. 会用方差计算公式来比较两组数据的波动大小. 二. 重点、难点和难点的突破方法 1. 重点:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 2. 难点:理解方差公式 三. 例习题的意图分析 1. 教材P125的讨论问题的意图: (1).创设问题情境,引起学生的学习兴趣和好奇心. (2).为引入方差概念和方差计算公式作铺垫. (3).介绍了一种比较直观的衡量数据波动大小的方法——画折线法. (4).客观上反映了在解决某些实际问题时,求平均数或求极差等方法的局限性,使学生体会到学习方差的意义和目的. 2. 教材P154例1的设计意图: (1).例1放在方差计算公式和利用方差衡量数据波动大小的规律之后,不言而喻其主要目的是及时复习,巩固对方差公式的掌握. (2).例1的解题步骤也为学生做了一个示范,学生以后可以模仿例1的格式解决其他类似的实际问题. 四.课堂引入 除采用教材中的引例外,可以选择一些更时代气息、更有现实意义的引例.例如,通过学生观看2004年奥运会刘翔勇夺110米栏冠军的录像,进而引导教练员根据平时比赛成绩选择参赛队员这样的实际问题上,这样引入自然而又真实,学生也更感兴趣一些. 五. 例题的分析 教材P154例1在分析过程中应抓住以下几点: 1.题目中“整齐”的含义是什么?说明在这个问题中要研究一组数据的什么?学生通过思考可以回答出整齐即波动小,所以要研究两组数据波动大小,这一环节是明确题意. 2.在求方差之前先要求哪个统计量,为什么?学生也可以得出先求平均数,因为公式中需要

数据的波动-方差(教学设计) 一、教学背景分析 本章是统计部分的最后一章,主要学习分析数据的集中趋势和离散程度的常用方法。本节课是在研究了平均数、中位数、众数以及极差这些统计量之后,进一步研究另外一种统计的方法——方差. “方差”属于数学中的概率统计范畴,他的特点是与生活中的实际问题联系紧密,对学生统计观念的形成有着举足轻重的作用。 通过前面的学习,学生知道平均数、中位数、众数这些统计量是用来分析数据的集中趋势的量.极差是用来分析数据的离散程度的情况.并能准确、快速的进行运算. 二、教学目标的确定 根据学生已有的知识基础和认知能力,针对学生数学基础实际情况确定了本节课的教学目标: 1.通过对实际问题的探究,理解方差的意义. 2.会用方差公式求样本数据的方差. 3.以积极情感态度,探索问题,进而体会数学应用的科学价值. 三、教学重点与教学难点分析 教学重点:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 教学难点:方差概念形成过程. 四、教学方式与教学手段的选择 在探究方差公式的过程中,我引导学生观察、分析、动手计算,在启发讲 授的基础上,以小组讨论的形式,进行合作探究. 在教学手段方面,我选择了多媒体课件辅助教学的方式. 五、教学过程的设计 数学教学是数学活动的教学,是师生交往互动、共同发展的过程。 为了实现上述的教学目标,本节的教学过程分为以下五个阶段:“提出问题,引发思考”、“解决问题,引入新知”、“运用新知,解决问题”、““深入练习,巩固新知”、“归纳小结,分层作业”. (一)提出问题,引发思考 “教练的烦恼” 现要从甲,乙两名射击手中挑选一名射击手参加比赛. 甲,乙两名射击手的测试成绩统计如下:

《数据的波动程度》教学设计 一、内容和内容解析 (一)内容 方差计算公式:. (二)内容解析 本节课是在学生学习了平均数、中位数、众数这类刻画数据集中趋势的量后,学习刻画数据波动(离散)程度的量,即方差. 当两组数据的平均数相等或相近时,为了更好的做出选择经常要去了解一组数据的波动程度,可以画折线图方法来反映这种波动大小,可是当波动大小区别不大时,仅用画折线图方法去描述恐怕不会准确,这自然希望可以出现一个量来刻画,自然引入方差.方差是能够反映一组数据的波动大小的一个统计量,应用它能解决很多实际问题.教科书根据农科院选择甜玉米种子的背景提出问题,从统计上看,这个问题是要计算两组数据的平均数和比较它们的波动情况.为了直观看出数据的波动情况,教科书画出了两个散点图,通过观察散点图,可以比较两组数据的波动情况.这两个散点图使学生对数据偏离平均数的情况有一个直观的认识.在此基础上,教科书引进了利用方差刻画数据离散程度的方法,介绍了方差的公式,并从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,既方差越大,数据的波动越大. 因此本节课的教学重点是:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 二、目标和目标解析 (一)教学目标 1.理解方差概念的产生和形成的过程. 2.会用方差的计算公式来比较两组数据的波动大小.

(二)教学目标解析 1.学生能由实际问题中感知,当两组数据的“平均水平”相近时,而实际问题中的意义却不一样,需出现另一个量来刻画,分析数据的差异,即方差.2.学生能根据已知条件计算方差,比较两组数据的波动大小. 三、教学问题诊断分析 由于这节课是方差的第一节课,用方差来刻画数据的离散程度,从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,这些学生理解起来有一定的难度,以致应用时常常出现计算的错误,教师要剖析公式中每一个元素的意义,以便学生理解和掌握.本节课的教学难点为:理解方差的意义. 四、教学过程设计 (一)情景引入 问题1 教科书第124页根据这些数据估计,农科院应该选择哪种甜玉米种子呢? 师生活动:学生想到计算它们的平均数.教师把学生分成两组分别用计算器计算这两组数据的平均数.(请两名同学到黑板板书) 设计意图:让学生明确农科院应该选择哪种甜玉米种子?需关注平均产量. 追问:怎样估计这个地区这两种甜玉米的平均产量?这能说明甲、乙两种甜玉米一样好吗? 设计意图:让学生明确可以用样本平均数估计总体平均数,发现甲、乙两种甜玉米的平均产量相差不大,但需选择哪种甜玉米种子?仅仅知道平均数是不够的.(二)探究新知 问题2 如何考察甜玉米产量的稳定性呢?请设计统计图直观地反映出甜玉米产量的分布情况.

北京四中网校 # 252027 让更多的孩子得到更好的教育 牡丹江分校地址:新宏基1002室 1 电话:6241822 数据的波动 知识点一:极差 用一组数据中的 减去 所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为 , 极差= - 。 知识点二:方差 用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是: 注:方差的算术平方根,叫做标准差,即有: 知识点三:反映数据波动的特征数据 极差能够反映数据的 ,是最简单的一种度量 情况的量,但它受 的影响较大,方差是衡量一组数据的 ,方差 ,说明数据波动 。 要点诠释: 极差与方差异同点: 共同点:极差与方差都是表示一组数据离散程度的特征数. 不同点:极差表示一组数据波动范围的大小,一组数据极差越大,则它的波动范围越大;方差反映了一组数据与其平均值的离散程度的大小.方差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好.所以一般情况下只求一组数据的波动范围时用极差,在考虑到这组数据的稳定性时用方差。 知识点四:方差的简化公式 要点诠释: 由此得出方差的简单计算公式: 。 知识点五:用计算器求方差 用计算器可以比较快地求出一组数据的方差,使运算量减小,速度加快。 知识点六:用样本方差解决实际问题 在考察总体方差时,有时所要考察的总体包含很多个体或者考察本身带有破坏性,就常用样本的方差来估计总体方差。 三、规律方法指导 极差和方差作为反映数据波动大小的统计量,它具有不同的作用,表示两个极端值的变化情况采用极差,而为了表示一组数据的稳定性采用方差.用不同的统计量描述数据的波动对统计结果有不同的影响,在解决实际问题时,应根据评价结果的要求来选择恰当的统计量,准确地描述出数据的波动情况.

从《标准》看,本章属于“统计与概率”领域。对于“统计与概率”领域的内容,本套教科书独立于“数与代数”和“空间与图形”领域编写,共有四章。这四章内容采用统计和概率分开编排的方式,前三章是统计,最后一章是概率。统计部分的三章内容按照数据处理的基本过程来安排。我们在7年级上册和8年级上册分别学习了“第4章数据的收集与整理”“第12章数据的描述”,本章是统计部分的最后一章,主要学习分析数据的集中趋势和离散程度的常用方法。 在前两章中,我们学习了收集、整理和描述数据的常用方法,将收集到的数据进行分组、列表、绘图等处理工作后,数据分布的一些面貌和特征可以通过统计图表等反映出来。为了进一步了解数据分布的特征和规律,还需要计算出一些代表数据一般水平(典型水平)或分布状况的特征量。对于统计数据的分布的特征,可以从三个方面来分析:一是分析数据分布的集中趋势,反映数据向其中心值(平均数)靠拢或聚集的程度;二是分析数据分布的离散程度,反映数据远离其中心值(平均数)的趋势,三是分析数据分布的偏态和峰度,反映数据分布的形状。这三个方面分别反映了数据分布特征的不同侧面。根据《标准》的要求,本章从就前两个方面研究数据的分布特征。 全章教学约需15课时(不包括选学内容的课时数),具体内容和课时分配如下: 20. 1 数据的代表 约6课时 20. 2 数据的波动 约5课时 20. 3 课题学习 约2课时 数学活动 小结 约2课时 一、教科书内容与课程学习目标 本章主要研究平均数(主要是加权平均数)、中位数、众数以及极差、方差等统计量的统计意义,学习如何利用这些统计量分析数据的集中趋势和离散情况,并通过研究如何用样本的平均数和方差估计总体的平均数和方差,进一步体会用样本估计总体的思想。 下面是本章知识展开的结构框图。 本章知识的展开顺序如下图: 对于一组数据利用统计图表整理和描述以后,数据分布的一些面貌和特征就可以通过这些图表反映出来。为了进一步了解数据分布的特征和规律,还需要计算出一些特征量来表示这组数据的集中趋势或典型水平。这些特征量代表这组数据频数分布中大量数据向一点集中的情况,从而反映出数据资料的典型水平。例如,要想比较某校同年级两个班某学科的测验分数,不能将两个班每个学生的测验成绩一一列举出来进行比较。因为每个学生的分数由于多种因素的影响,大多是不相同的,用个别学生的成绩进行比较是得不出什么结果的。如果能够对

《数据的波动程度》教学设计(第1课时) 秦关初级中学谭争辉一、内容和内容解析 (一)内容 (二)内容解析 本节课是在学生学习了平均数、中位数、众数这类刻画数据集中趋势的量后,学习刻画数据波动(离散)程度的量,即方差.当两组数据的平均数相等或相近时,为了更好的做出选择经常要去了解一组数据的波动程度,可以画折线图方法来反映这种波动大小,可是当波动大小区别不大时,仅用画折线图方法去描述恐怕不会准确,这自然希望可以出现一个量来刻画,自然引入方差.方差是能够反映一组数据的波动大小的一个统计量,应用它能解决很多实际问题. 教科书根据农科院选择甜玉米种子的背景提出问题,从统计上看,这个问题是要计算两组数据的平均数和比较它们的波动情况.为了直观看出数据的波动情况,教科书画出了两个散点图,通过观察散点图,可以比较两组数据的波动情况.这两个散点图使学生对数据偏离平均数的情况有一个直观的认识.在此基础上,教科书引进了利用方差刻画数据离散程度的方法,介绍了方差的公式,并从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,既方差越大,数据的波动越大.

因此本节课的教学重点是:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 二、目标和目标解析 (一)教学目标 1.理解方差概念的产生和形成的过程. 2.会用方差的计算公式来比较两组数据的波动大小. (二)教学目标解析 1.学生能由实际问题中感知,当两组数据的“平均水平”相近时,而实际问题中的意义却不一样,需出现另一个量来刻画,分析数据的差异,即方差. 2.学生能根据已知条件计算方差,比较两组数据的波动大小. 三、教学问题诊断分析 由于这节课是方差的第一节课,用方差来刻画数据的离散程度,从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,这些学生理解起来有一定的难度,以致应用时常常出现计算的错误,教师要剖析公式中每一个元素的意义,以便学生理解和掌握. 本节课的教学难点为:理解方差的意义. 四、教学过程设计 (一)情景引入 问题1 教科书第124页根据这些数据估计,农科院应该选择哪种甜玉米种子呢?

《数据的波动程度2》教案 一. 教学目的 1. 了解方差的定义和计算公式. 2. 理解方差概念的产生和形成的过程. 3. 会用方差计算公式来比较两组数据的波动大小. 二. 重点、难点和难点的突破方法 1. 重点:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 2. 难点:理解方差公式 三. 例习题的意图分析 1. 教材P125的讨论问题的意图: (1).创设问题情境,引起学生的学习兴趣和好奇心. (2).为引入方差概念和方差计算公式作铺垫. (3).介绍了一种比较直观的衡量数据波动大小的方法——画折线法. (4).客观上反映了在解决某些实际问题时,求平均数或求极差等方法的局限性,使学生体会到学习方差的意义和目的. 2. 教材P154例1的设计意图: (1).例1放在方差计算公式和利用方差衡量数据波动大小的规律之后,不言而喻其主要目的是及时复习,巩固对方差公式的掌握. (2).例1的解题步骤也为学生做了一个示范,学生以后可以模仿例1的格式解决其他类似的实际问题. 四.课堂引入 除采用教材中的引例外,可以选择一些更时代气息、更有现实意义的引例.例如,通过学生观看2004年奥运会刘翔勇夺110米栏冠军的录像,进而引导教练员根据平时比赛成绩选择参赛队员这样的实际问题上,这样引入自然而又真实,学生也更感兴趣一些. 五. 例题的分析 教材P154例1在分析过程中应抓住以下几点: 1. 题目中“整齐”的含义是什么?说明在这个问题中要研究一组数据的什么?学生通过思考可以回答出整齐即波动小,所以要研究两组数据波动大小,这一环节是明确题意. 2. 在求方差之前先要求哪个统计量,为什么?学生也可以得出先求平均数,因为公式中需要平均值,这个问题可以使学生明确利用方差计算步骤. 3. 方差怎样去体现波动大小? 这一问题的提出主要复习巩固方差,反映数据波动大小的规律.

教学准备 1. 教学目标 1、知识与技能: 理解方差的概念和意义,学会方差的计算公式和具体应用 进一步了解方差的求法。用方差对实际问题做出判断 2、过程与方法: 根据描述一组数据离散程度的统计量:方差的大小对实际问题作出解释,培养学生解 决问题能力。 3、情感态度与价值观: 体会数形结合思想,并利用它解决问题,提高学生数学统计的素养,用数学的眼光看 世界. 2. 教学重点/难点 教学重点 方差的概念。方差的意义.从方差的计算结果对实际作出解释和决策。 教学难点 方差的公式和应用.根据方差的计算结果对实际作出解释和决策。 3. 教学用具 白板,课件、直尺图标 4. 标签 教学过程 一、提出问题,创设情境 农科院的烦恼? 农科院计划为某地选择合适的甜玉米种子,选择种子时,甜玉米的产量和产量 的稳定性是农科院所关心的问题。为了解甲、乙两种甜玉米的种子的相关情况,

农科院各用10块自然条件相同的试验田进行试验,得到各试验田每公顷的产量(单位:t)如表下表所示。 (1)请分别计算两种甜玉米种子的每公顷的平均产量; (2)请根据两种甜玉米种子的每公顷的平均产量画出折线统计图; (3)现要挑哪种甜玉米种子比较合适,你认为该怎样挑比较适宜?为什么?(1)解说明甲乙两种甜玉米的平均产量相差不大(2) 由上图你有什么发现:甲玉米的产量波动较大,乙玉米产量波动较小,乙玉米的产量集中分布在平均产量附近。 从图中看出的结果能否用一个量来刻画呢? 二、导入新课 (1)、方差的概念:设一组数据中,各数据与它们的平均数的差的平方分别是,那么我们用它们的平均数,即 归纳: (1)数据的方差都是非负数。

教学设计:20.2 数据的波动性 主备人:柴兴昌备课时间:授课班级:八年一,二班上课时间:【授课内容】20.2数据的波动性 【学习目标】1、了解方差的概念,会运用方差的计算公式计算方差; 2、会运用方差比较数据的波动性,利用方差选择最优方案; 3、通过学习方差体会数学的应用价值。 【情境引入】对比北京和新加坡一年的温度曲线,说明数据存在波动性的特征。引例:老师的烦恼: 面对甲、乙二人的成绩,如何选择参加比赛队员? 问题 甲的平均数= ,乙的平均数= ,从数值中无法比较两人成绩。问题2:谁的稳定性好?应以什么数据来衡量 甲同学成绩与平均成绩的偏差的和: (85-90)+(90-90)+(90-90)+(90-90)+(95-90)= ; 乙同学成绩与平均成绩的偏差的和: (95-90)+(85-90)+(95-90)+(85-90)+(90-90)= ; 问题3:甲同学成绩与平均成绩的偏差的平方和: (85-90)2+(90-90)2+(90-90)2 +(90-90)2+(95-90)2 = ; 乙同学成绩与平均成绩的偏差的平方和: (95-90)2+(85-90)2+(95-90)2 +(85-90)2+(90-90)2= ; 综上所述:每个数据与平均数的偏差的平方和可以找出哪个更稳定。 【新知探究】 所以要进一步用各偏差平方的平均数来衡量数据的稳定性 方差的概念 设一组数据x1、x2、…、x n中,各数据与它们的平均数的差的平方分别是(x1-x)2、(x2-x)2、…(x n-x)2,那么我们用它们的平均数,即用 来计算方差。 讨论:(1)数据比较分散时,方差值怎样? (2)数据比较集中时,方差值怎样? (3)方差的大小与数据的波动性大小有怎样的关系? 结论:方差越大,数据的波动越大; 方差越小,数据的波动越小。 【巩固新知】 1、学习教材125页例1学生独立完成。 2、小明的烦恼:在学校,小明本学期五次测验的数学成绩和英语成绩分别如下

课题:20.2数据的波动程度 学习目标: (1)知道方差的意义,方差适用的条件. (2)记住方差的计算公式并会初步运用方差解决实际问题. 学习过程: 一.想一想:下星期三就要数学竞赛了,甲,乙两名同学只能从中挑选一个参加.甲.乙两个同 现要挑选一名平均成绩较好且发挥比较稳定的同学参加竞赛,若你是老师,你认 为挑选哪一位比较适宜?为什么? 二.做一做 (1)请同学们,在坐标系中描出表示问题(1)中两名同学成绩的点 (2)观察一下,描出的这些点在围绕哪个值上下波动,它是这组数据的什么? (3)若以(2)中的值为标准,你能在图中画出各个数据的波动大小吗? (4)怎样比较上述两组数据的波动大小? (5)若两组数据的个数不同上述方法,还合理吗?怎样改进? (6)你能写出方差公式吗?方差公式:_________________________________ (7)方差的意义:方差越大,波动越_____,方差越小,波动越_____. 三.练一练 1.计算下列各组数据的方差:

(1)6 6 6 6 6 6 6 (2)5 5 6 6 6 7 7 (3)3 3 4 6 8 9 9 (4)3 3 3 6 9 9 9 2.在一次芭蕾舞比赛中,甲乙两个芭蕾舞团都表演了舞剧《天鹅湖》, 参加表演的女演员的身高(单位:cm )分别是: 甲团 163 164 164 165 165 166 166 167 乙团 163 165 165 166 166 167 168 168 哪个芭蕾舞团的女演员的身高更整齐? 四.盘点收获,拓展提升 1你学习了哪些概念? 2.你学到了哪些方法? 3.本节学习中,你用到了哪些数学思想? 五.达标测试,巩固提高(每题10分) 1(2015年湖南).一组数据1,2,3,4,5的方差s 2 =_______. 2(2015山东济南).方差s 2=()()()()[] 24232221222241-+-+-+-x x x x ,那么这组数据的平均数为______,数据个数为_______. 3.人数相同的八年级甲.乙两班学生在同一次数学单元测试中,班级离分和方差如下: 80==乙甲x x ,2402=甲s ,1802=乙 s ,则成绩较为稳定的班级是( ) A.甲班 B.乙班 C.两班成绩一样稳定 D.无法确定 1.方差的学习已经成为学生的最近发展区。 2.统计与概率领域内学生学习水平差异不大。 3.教材内容的呈现方式和公式的复杂性在客观上造成了学生的学习的困难。 1. 学生能够较为深刻理解方差的意义。 2. 理解公式产生的意义。

第五章数据的收集与处理 4.数据的波动(一) 一、学生知识状况分析 学生的技能基础:学生已经学习过平均数、中位数等几个刻画数据的“平均水平”的尺度,已具备了一定的数据处理能力和初步的统计思想,但学生对一组数据的波动情况并不了解,它们是否稳定,稳定的依据是什么,学生缺乏直观的认识,更缺乏理性的认识. 学生活动经验基础:在以往的统计课程学习中,学生经历了大量的统计活动,有了一定的活动经验,本节课主要采用学生熟悉的讨论、自主探索等活动方法,他们有一定的活动基础. 二、教学任务分析 知识与技能:(1)经历表示数据离散程度的几个量度的探索过程;(2)了解刻画数据离散程度的三个量度极差、标准差和方差,能借助计算器求出相应的数值; 数学能力:(1)培养学生在具体问题情境中对刻画数据离散程度的三个量度极差、标准差和方差的应用能力.(2)通过实例体会用样本估计总体的统计思想. 情感与态度:通过几个不同厂家的鸡腿的三个量度的分析,培养学生对事物的理性思考.三、教学过程分析 第一环节问题的提出 为了提高农副产品的国际竞争力,一些行业协会对农副产品的规格进行了划分,某外贸公司要出口一批规格为75g的鸡腿.现有2个厂家提供货源,它们的价格相同,鸡腿的品质也相近. 质检员分别从甲、乙两厂的产品中抽样调查了20只鸡腿,它们的质量(单位:g)如下: 甲厂:75 74 74 76 73 76 75 77 77 74 74 75 75 76 73 76 73 78 77 72 乙厂:75 78 72 77 74 75 73 79 72 75 80 71 76 77 73 78 71 76 73 75 把这些数据表示成下图:

课堂教学设计表 课程名称初中数学设计者于赟单位内黄县城关镇第一初级中学授课班级八年级1班 章节名称20.2数据的波动程度学时 1 学习目标课程标准:人教版八年级下册第二十章20.2数据的波动程度 本节(课)教学目标: 知识和能力:1.了解方差的定义和计算公式 2.理解方差概念的产生和形成的过程, 3. 会用方差计算公式来比较两组数据的波动大小。 过程和方法:经历探索方差的应用过程,体会数据波动中方差的求法,积累统计经验。 情感态度和价值观:培养学生的统计意识,形成尊重事实、用数据说话的态度,认识数据处理的实际意义 学生特征 本班学生有一定的认知能力,对数学学习较为热情,学生有预习的习惯;基础较弱,但思维活跃、敢于质疑。优势:求知欲强,创造力强,敢于质疑、挑战老师,表现欲强、思维能力强,部分学生自我学习、合作学习能力强。问题:数学语言表达能力较弱、计算准确度不太高。 学习目标描述知识点 编号 学习目标具体描述语句 20.2-1 20.2-2 20.2-3 知识与技能 过程与方法 情感态度与 价值观 学生能由实际问题中感知当两组数据平均水平相近时,在统计学 中,除了平均数、中位数、众数这类刻画数据集中趋势的量以外, 需要另一类刻画数据波动程度的量出现,最重要的就是方差。自 己动手感知方差是如何刻画数据的波动大小呢?分层设疑。 先学后教的模式使学生容易理解方差如何刻画数据的波动大小, 课件创设情境,激发学习兴趣,经历探索方差的应用过程。 通过学习,使学生体会方差如何刻画数据的波动程度,体会数学 与生活的联系,培养学生的统计意识。 项目内容解决措施 教学重点方差产生的必要性和应用方差 公式解决实际问题。掌握方差 的求法 课件展示创设情景,用先学后教的方式突破公式 产生的学习。通过学生自己动手,计算、观察、 讨论感知性质,掌握应用方差解决实际问题。 教学难点理解方差公式,应用方差对数 据波动情况的比较、判断。 利用实际问题训练,加强学生对所学知识的理解; 多鼓励学生展示自己。

《数据的分析》单元小结 教学设计 旬阳县兰滩中心学校张安兵 一.设计理念 二、学情分析 三、教材背景分析 (一).背景分析: 本教材选自于人教版八年级下册第20章第152页,本章隶属于“统计与概率”领域,对于数据的分析,按照数据的代表、数据的波动,教科书把它分为两个层次安排了本节的内容。第一个层次是数据的代表及数据的波动,第二个层次是用样本估计总体。本节内容是在学生掌握了前面学习的“统计与概率”的有关知识的基础上,探索并掌握了平均数、中位数、众数、极差和方差的基础上来学习本节课知识。 (二).教材分析: 教科书首先出示了本章知识结构图,通过两条线展示出本章内容的展开顺序(横向箭头),一条线是刻画数据集中趋势的统计量,另一条线是刻画数据离散程度的统计量。

教科书接着用了四个问题的形式出示了“回顾与思考”,“回顾与思考”首先对本章内容所涉及到的统计的基本思想和方法进行了概述,然后又以问题的形式对本章主要内容:(加权)平均数、中位数、众数、极差和方差进行了回顾。 1、举例说明用样本估计总体是统计的基本思想: 在生活和生产中,为了解总体的情况,我们经常采用从总体中抽取样本,通过对样本的调查,获得关于样本的数据和结论,再利用样本的结论对总体进行估计。例如,要了解一批灯泡的平均使用寿命,一批产品质量的稳定情况等,需要利用样本的平均数和方差估计总体的平均数和方差。 2、举例说明平均数、中位数、众数的意义。 3、算术平均数与加权平均数有什么联系和区别?举例说明加权平均数中“权”的意义。 4、举例说明极差和方差是怎样刻画数据的波动情况的。 由于本章是本套教科书统计部分的最后一章,因此本章复习时应有一定的综合性,在数据的处理这个大环境下进行复习,不仅要复习分析数据的策略和方法,对收集、整理、描述数据等各个环节所学

《数据的波动程度》教学设计 作者:林州十中申奎亮 一、内容解析 本节课是在学生学习了平均数、中位数、众数这类刻画数据集中趋势的量后,学习刻画数据波动(离散)程度的量,即方差. 当两组数据的平均数相等或相近时,为了更好的做出选择经常要去了解一组数据的波动程度,可以画折线图方法来反映这种波动大小,可是当波动大小区别不大时,仅用画折线图方法去描述恐怕不会准确,这自然希望可以出现一个量来刻画,自然引入方差.方差是能够反映一组数据的波动大小的一个统计量,应用它能解决很多实际问题. 教科书根据农科院选择甜玉米种子的背景提出问题,从统计上看,这个问题是要计算两组数据的平均数和比较它们的波动情况.为了直观看出数据的波动情况,教科书画出了两个散点图,通过观察散点图,可以比较两组数据的波动情况.这两个散点图使学生对数据偏离平均数的情况有一个直观的认识.在此基础上,教科书引进了利用方差刻画数据离散程度的方法,介绍了方差的公式,并从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,既方差越大,数据的波动越大. 因此本节课的教学重点是:方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题. 二、目标和目标解析 (一)教学目标 1.理解方差概念的产生和形成的过程.

2.会用方差的计算公式来比较两组数据的波动大小. (二)教学目标解析 1.学生能由实际问题中感知,当两组数据的“平均水平”相近时,而实际问题中的意义却不一样,需出现另一个量来刻画,分析数据的差异,即方差.2.学生能根据已知条件计算方差,比较两组数据的波动大小. 三、教学问题诊断分析 由于这节课是方差的第一节课,用方差来刻画数据的离散程度,从方差公式的结构上分析了方差是如何刻画数据的波动的,这些学生理解起来有一定的难度,以致应用时常常出现计算的错误,教师要剖析公式中每一个元素的意义,以便学生理解和掌握. 本节课的教学难点为:理解方差的意义. 四、教学过程设计 (一)情景引入 问题1 教科书第124页根据这些数据估计,农科院应该选择哪种甜玉米种子呢? 师生活动:学生想到计算它们的平均数.教师把学生分成两组分别用计算器计算这两组数据的平均数.(请两名同学到黑板板书) 设计意图:让学生明确农科院应该选择哪种甜玉米种子?需关注平均产量.追问:怎样估计这个地区这两种甜玉米的平均产量?这能说明甲、乙两种甜玉米一样好吗? 设计意图:让学生明确可以用样本平均数估计总体平均数,发现甲、乙两种甜玉米的平均产量相差不大,但需选择哪种甜玉米种子?仅仅知道平均数是不够