毛霉菌感染的临床特征与治疗

- 格式:pptx

- 大小:298.68 KB

- 文档页数:27

病害茯苓毛霉菌毛霉菌Mucormucedo(L.)Brefeld,属接合菌亚门,毛霉目,毛霉属。

可侵染茯苓、灵芝、银耳、平菇等食用菌,是一种常见的菌种污染杂菌,其生长速度快,发生普遍。

严重时,可导致菌种报废。

症状毛霉能分泌有机酸和毒素,抑制菌丝的生长,培养基受害后,菌丝呈灰白色较粗壮,且生长速度快。

后期气生菌丝顶端有许多黄白色圆形小颗粒体产生,后逐渐变为黑色。

毛霉菌与茯苓菌丝争夺养分与水分。

抑制茯苓菌丝的生长。

病原毛霉菌属于接合菌亚门,在马铃薯蔗糖琼脂培养基上生长时,气生菌丝为灰白色至灰黑色。

在菌种瓶或袋内生长时,初期菌丝为白色,后转变为灰白色或淡黄色,稀疏,粗壮。

从气生菌丝上长出孢子囊梗,梗长且粗壮,不分枝,孢子囊为球状,内生许多孢囊孢子,孢囊孢子椭圆形,无色或淡黄褐色,单细胞。

孢囊梗的近基部可长出短梗,顶端形成小型孢子囊,小孢子囊内有1个或几个孢子,菌丝无隔膜,老熟菌丝中间可形成后壁孢子。

进行有性生殖时可形成球形的接合孢子。

发病特点毛霉菌生存在有机物上。

成熟孢子在空气中散播,温湿度适宜时在有机物上萌发菌丝,尤其是在高温高湿的环境下,其生长迅速。

在菌种生长过程中培养料及接种用具消毒灭菌不彻底,或工作人员操作时没严格按无菌操作要求,或菌种瓶、菌种袋的棉花塞受潮均可造成污染。

栽培室长期处于通风不良的状态,发生率高。

防治方法(1)选择合适的栽培场地,远离牲蓄粪等含有有机物的物质。

(2)加强栽培管理,适时通风透气,保持栽培室适当的温湿度,保持环境卫生清洁,破坏病菌的生存环境。

(3)选用新鲜干燥无霉变的原料作培养料,在拌料时麦麸和米糠的用量比例控制在10%以内。

(4)拌料时用干料重量的0.2%的25%或50%的多菌灵或干料重量0.2%的甲基托布津拌料。

常用药剂多菌灵、甲基托布津。

病例报告深部毛霉菌感染4例汪鹏程,汪明春,蔡 云,王成友,卓家才,陈俊雄(深圳市第二人民医院,广东深圳 518035) 例1,女,47岁,因急性混合细胞型白血病接受VDAP (VCR,DNA,Ara2C,Pred)方案化疗后,外周血WBC<1.0×109/L,持续了18d,化疗后6d患者发热,双肺可闻湿性口罗音,至化疗后21d患者右肺大片致密影,经多种抗生素治疗无效。

经纤维支气管镜检查发现,沿支气管壁见大量白色串珠样膜样分泌物。

支气管灌洗液、尿、痰培养均为毛霉菌生长。

尽管用二性霉素B治疗,患者在化疗后25d死于多脏器功能衰竭、弥漫性血管内凝血、感染性休克。

例2,男,26岁,因慢性粒细胞白血病4月余作非血缘异基因造血干细胞移植,移植后用环孢素A加骁悉预防和治疗GVHD。

移植后137d出现发热、咳嗽、咳痰,2002年1月11日胸片示左上肺片状模糊影,第一次痰培养为铜绿假单胞菌和毛霉菌,以后3次痰培养均为毛霉菌生长。

经用二性霉素B,伊曲康唑,复达欣等治疗,痰培养转阴性,2002年2月20日胸片示肺部病灶痊愈。

继续用伊曲康唑维持治疗3月余停药,移植后236d患者出现左下腹部疼痛及不完全肠梗阻症状,经内科保守治疗无效。

移植后251d行剖腹探查术,发现左半结肠周围脂肪与左侧腹膜粘连,形成脓肿,肠管成角,松解粘连后,抽吸脓液约600mL。

术中抽吸的脓液,术后的腹腔引流液,伤口分泌物培养均有毛霉菌生长。

术后第3天右眼失明,CT示头颅内多发性占位病变。

用脂质体二性霉素B治疗,但病情继续发展,于脂质体二性霉素B治疗9d后死于中枢神经系统毛霉菌病及不完全性机械性肠梗阻。

例3,女,44岁,因原发性胆汁性肝硬化于2001年9月26日作异体肝移植,术后用环孢素A、甲泼尼龙、骁悉预防排斥反应,术后19d再次出现肺部干湿口罗音,胸片示两肺片状致密影,以左下肺为著,用抗生素、大扶康治疗效果欠佳,患者出现嗜睡,3次痰培养及经支气管纤维镜抽取的肺泡灌洗液培养均为毛霉菌生长。

肺毛霉病,肺毛霉病的症状,肺毛霉病治疗【专业知识】疾病简介肺毛霉病(puhmonary mucormycosis)是由毛霉菌目致病菌引起的肺感染性疾病。

虽然少见,但发展迅速,死亡率高。

临床上以毛霉菌和根霉菌较为常见,前者主要侵犯肺,后者多累及到鼻窦、眼、脑及消化道,并可血行播散到全身。

肺毛霉菌病可为原发感染,也可继发于鼻窦病变或毛霉菌败血症。

疾病病因一、发病原因能引起肺毛霉病的真菌属于接合菌亚门,毛霉纲,毛霉目,毛霉科,偶由毛霉目中的其他科,如被孢霉科、小克银汉霉科、科克霉科、瓶霉科等引起。

其中毛霉科中的根霉属、毛霉属、犁头霉属是引起肺毛霉病的最常见的3类真菌;而3类中又以根霉属所致的最为常见,特别是少根根霉和米根霉。

二、发病机制正常人体中,人的血浆有抑制根霉菌属的生长,中性粒细胞有杀伤霉菌菌丝的作用。

当机体防御机制被破坏或削弱,病原菌可入侵体内。

呼吸道是主要感染途径,也可以通过皮肤和肠道感染。

糖尿病酸中毒,血液病、淋巴瘤、骨髓增生不良、长期应用肾上腺皮质激素、化疗和放疗是毛霉菌感染的诱因,其中白细胞严重减少和糖尿病是很重要的诱因。

病原菌从鼻黏膜及黏膜下组织处生长繁殖,很快破坏组织引起鼻窦炎,眼球周围组织炎,也可直接侵入脑和脑膜,或肺。

侵入肺脏的孢子可穿过支气管壁进入肺组织和血管,在组织内迅速生长。

小动脉血管栓塞和肺实质的急性化脓性炎症,大量白细胞浸润,组织坏死。

菌丝侵入血管,引起栓塞,不但加速感染的播散,也引起组织梗死。

病理改变主要表现为血管栓塞和组织坏死。

症状体征一、症状:1.鼻脑毛霉病急性、进展快速而凶险,表现为面部疼痛、头痛、嗜睡,严重者可致失明。

体检可见鼻内有褐色、血性微黏稠的分泌物,感染侧腭部有黑色焦痂。

当第Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经受累时,还可致瞳孔散大、固定、凸眼或上睑下垂。

在疾病进展过程中,真菌容易侵犯大血管,在脑中引起梗死和坏死,伴脑软化,患者常由嗜睡发展为昏迷,在7~10天内死亡。

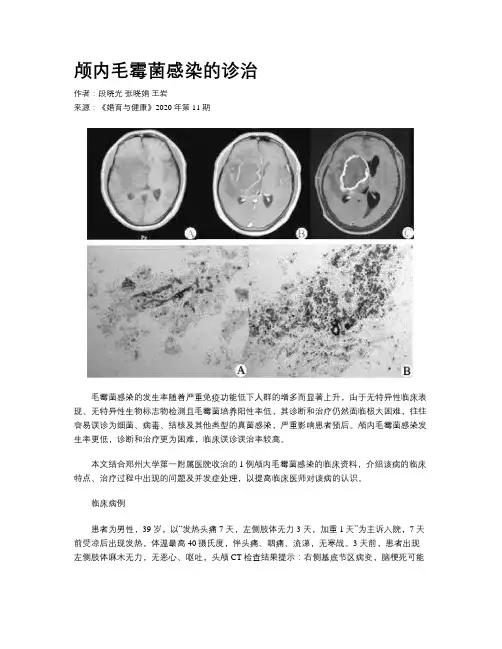

颅内毛霉菌感染的诊治作者:段晓光张晓娟王岩来源:《婚育与健康》2020年第11期毛霉菌感染的发生率随着严重免疫功能低下人群的增多而显著上升,由于无特异性临床表现、无特异性生物标志物检测且毛霉菌培养阳性率低,其诊断和治疗仍然面临极大困难,往往容易误诊为细菌、病毒、结核及其他类型的真菌感染,严重影响患者预后。

颅内毛霉菌感染发生率更低,诊断和治疗更为困难,临床误诊误治率较高。

本文结合郑州大学第一附属医院收治的1例颅内毛霉菌感染的临床资料,介绍该病的临床特点、治疗过程中出现的问题及并发症处理,以提高临床医师对该病的认识。

临床病例患者为男性,39岁,以“发热头痛7 天,左侧肢体无力3 天,加重1天”为主诉入院,7 天前受凉后出现发热,体温最高40摄氏度,伴头痛、咽痛、流涕,无寒战。

3 天前,患者出现左侧肢体麻木无力,无恶心、呕吐,头颅CT检查结果提示:右侧基底节区病变,脑梗死可能性大;头颅MRI(磁共振成像)提示:右侧基底节区异常信号,考虑脑梗死并灶内渗血可能性大;颅脑MRA(磁共振血管成像)未见异常。

血常规:白细胞18.43×109/升,血小板计数248×109/升;脑脊液检查:白细胞1062×106/升,脑脊液蛋白1765 mg/升。

当地医院医生按“脑梗死/化脓性脑膜炎”进行治疗。

1天前,患者左侧肢体无力较以前加重,体温控制不佳,遂来郑州大学第一附属医院就诊。

患者既往体健,无糖尿病等病史。

入院查体:体温37.5摄氏度,脉搏78次/分,呼吸18次/分,血压148/88 毫米汞柱(1 毫米汞柱=133.322 帕),血氧饱和度99%,嗜睡状态,精神差,反应差,口唇无发绀,全身皮肤黏膜无黄染,浅表淋巴结不大,双侧瞳孔3.0 毫米,等大等圆,对光反应灵敏,颈强直,颏下5横指,双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音,腹平软,腹壁反射正常,肌张力正常,左侧上下肢肌力均为Ⅰ级,右侧肌力Ⅴ级,左侧躯干及肢体痛觉、触觉减退,右侧正常,左侧巴宾斯基征阳性,右侧巴宾斯基征阴性;左侧克氏征阳性,右侧阴性。

毛霉菌感染及其治疗方法毛霉菌(Mucor)属、接合菌亚门广泛分布于自然界,为腐生性真菌,具有较强的分解蛋白质能力,常引起食物霉变。

是一种条件致病性真菌,只有当机体免疫力低下并极度虚弱时才引起人体致病。

生活中,在我们的周围存在着各种类型的病菌,而对于一些免疫力与抵抗力较低下的人来说,是特别容易受到霉菌感染的,目前来说,毛霉菌感染的主要菌种就是丝生毛霉菌,专家介绍,如果患者不及时治疗,那么最终就会破坏血管壁,进而引起组织出现坏死,其后果是相当严重的。

一、毛霉菌感染的生物学特征毛霉菌为多细胞真菌,菌丝无隔,分枝呈直角,菌丝体上生长出孢子囊梗,顶端生成球形孢子囊,内含大量的孢子囊孢子。

在SDA培养基上,25℃或37℃下生长迅速,形成白色丝状菌落,形成孢子后菌落变成灰褐色。

毛霉菌既有无性繁殖,也有可性繁殖。

菌丝无隔、多核、分枝状,在基物内外能广泛蔓延,无假根或匍匐菌丝。

不产生定形菌落。

菌丝体上直接生出单生、总状分枝或假轴状分枝的孢囊梗。

各分枝顶端着生球形孢子囊,内有形状各异的囊轴,但无囊托。

囊内产大量球形、椭圆形、壁薄、光滑的孢囊孢子。

孢子成熟后孢子囊即破裂并释放孢子。

有性生殖借异宗配合或同宗配合,形成一个接合孢子。

某些种产生厚垣孢子。

毛霉菌丝初期白色,后灰白色至黑色,这说明孢子囊大量成熟。

毛霉菌丝体每日可延伸3厘米左右,生产速度明显高于香菇菌丝。

二、毛霉菌感染的疾病由毛霉菌(mucor)引起的疾病,主要菌种为丝生毛霉菌(M.corymbifer)可侵犯血管壁,引起血栓,组织坏死。

多继发于糖尿病或其他慢性消耗病,病呈急性;症状严重者可以致死。

依据临床表现分:1.脑型毛霉菌病系毛霉菌从鼻腔,副鼻窦沿小血管到达脑部,引成血栓及坏死。

2.肺毛霉菌病主要表现为支气管肺炎,亦有肺梗塞及血栓形成。

3.胃肠道毛霉菌病,多见于回肠末端、盲肠及结肠、食道及胃亦可累及。

三、毛霉菌感染的疾病检验取病变组织直接镜检,可见无隔菌丝,与曲霉菌比较,菌丝较粗大,分枝少,孢子亦不多,标本接种于沙保氏培养基上生长的菌落,开始为白色,以后渐变灰黑色,菌丝体可长出孢子柄,末端生有孢子囊孢子,有时偶可看到接合孢子。

肺毛霉菌病是一种罕见的肺部感染,由肺毛霉菌引起,属于条件致病菌。

中医学认为,肺毛霉菌病属于“肺痨”、“肺痿”等范畴,病机复杂,治疗难度较大。

本文将从中医理论出发,探讨肺毛霉菌病的治疗方案。

一、病因病机1. 感受外邪:肺毛霉菌病多因感受外邪,如风、寒、湿、热等,导致肺气虚弱,抵抗力下降,邪气乘虚而入,侵袭肺部。

2. 脾胃虚弱:脾胃为后天之本,气血生化之源。

脾胃虚弱,运化无力,气血不足,肺失濡养,导致肺气虚弱,易受外邪侵袭。

3. 肺肾阴虚:肺肾阴虚,肺失滋养,导致肺气虚弱,容易受到邪气侵袭,进而引发肺毛霉菌病。

4. 气滞血瘀:邪气侵袭肺部,导致气机不畅,血行受阻,形成气滞血瘀,加重病情。

二、辨证论治1. 风寒袭肺证症状:咳嗽,痰白清稀,胸闷,恶寒,发热,舌淡红,苔薄白,脉浮紧。

治法:疏风散寒,宣肺止咳。

方药:麻黄汤合三拗汤加减。

2. 风热犯肺证症状:咳嗽,痰黄稠,发热,口渴,咽痛,舌尖红,苔薄黄,脉浮数。

治法:疏风清热,宣肺止咳。

方药:银翘散合三拗汤加减。

3. 脾胃虚弱证症状:咳嗽,痰白清稀,胸闷,乏力,食欲不振,腹胀,大便溏薄,舌淡胖,苔白腻,脉沉弱。

治法:健脾益气,养肺止咳。

方药:六君子汤合四君子汤加减。

4. 肺肾阴虚证症状:咳嗽,痰少,或痰中带血,五心烦热,盗汗,腰膝酸软,舌红少苔,脉细数。

治法:滋阴降火,润肺止咳。

方药:百合固金汤合六味地黄丸加减。

5. 气滞血瘀证症状:咳嗽,痰中带血,胸闷,胸痛,舌紫暗,苔薄白,脉弦涩。

治法:活血化瘀,理气止痛。

方药:血府逐瘀汤合柴胡疏肝散加减。

三、中医治疗措施1. 内治法(1)中药治疗:根据辨证论治原则,选用相应的方剂进行治疗。

(2)针灸治疗:选用肺俞、太渊、合谷、足三里等穴位,采用针刺、艾灸等方法,以调和气血,疏通经络,增强机体免疫力。

2. 外治法(1)穴位贴敷:选用涌泉、肺俞、足三里等穴位,采用中药贴敷,以温经通络,散寒除湿。

(2)拔罐疗法:选用肺俞、膻中、大椎等穴位,采用拔罐疗法,以活血化瘀,疏通经络。

呼吸或吞咽困难而就诊[4]。

此病在1846年由Brodie首次报道。

1888年,Madelung对33例此病病例的临床表现进行了分析及总结。

10年后,Launois和Bensaude又对65例此病患者的临床资料进行了详细的总结和探讨,因而此病又被称为Launois-Bensaude综合征[5]。

亚洲人群此病的患病率较低[6]。

3.2 马德龙病的临床表现马德龙病患者的典型临床表现如下:颌下、腮腺区、颈侧、枕部、肩背部、胸骨上窝及锁骨上窝等部位出现无痛性、呈对称性、弥漫性分布的脂肪团块堆积,部分患者可因脂肪团块压迫臂丛神经而出现偏头困难、抬臂无力及相应区域皮肤麻木、疼痛等神经压迫症状[7-9]。

临床研究显示,有85%左右的马德龙病患者合并有周围神经病(以多发性运动轴索型周围神经病为主)[10]。

对此病患者的病灶部位进行B超检查可见回声均匀、包膜完整的多发对称性类圆形肿块。

对其进行CT增强检查可观察到其脂肪的沉积部位、范围[11]。

3.3 马德龙病的发病机制目前,临床上尚未明确马德龙病的具体病因及发病机制。

大量的研究证实,此病的发生与过量饮酒密切相关。

因此,多数学者认为长期大量饮酒是诱发马德龙病的重要因素[12]。

有研究指出,马德龙病的发生可能与细胞色素C氧化酶活性降低、儿茶酚胺诱导的脂肪沉积、肾上腺素受体数量及活性的下降等因素有关[12]。

Schoffer等[13]的研究证实,部分合并有神经系统损害的马德龙病患者存在线粒体基因突变(以m.8344A>G变异为主)。

因此,有部分学者认为,马德龙病的发生可能与线粒体基因突变密切相关。

3.4 马德龙病的治疗方案及预后目前,临床上主要是采用戒酒、控制体重等方式治疗马德龙病[14]。

但也有报道称,戒酒、控制体重并不能控制此病的进展[15]。

有研究表明,为马德龙病患者持续静脉注射多烯磷脂酰胆碱可减小其肿块的体积,减慢肿块的生长速度[16]。

为此病患者进行手术切除治疗可取得较好的近期疗效,但治疗后其病情易复发[17-18]。

毛霉菌病毛霉菌病以前称为接合菌病,是由毛霉目真菌引起的一类条件致病性真菌病,主要影响免疫功能低下者,可引起各种类型感染,具有起病急、进展快和病死率高的特点。

毛霉菌病治疗的关键是早期积极外科清创以及高剂量的静脉抗真菌治疗。

流行病学和危险因素毛霉菌病是由多种真菌感染引起的一种侵袭性真菌病,包括根霉属,毛霉属,犁头霉属和被孢霉属,以前两者最为常见。

由于癌症以及移植患者寿命的延长使免疫抑制状态的人群比例增加以及各种自身免疫性疾病应用免疫抑制药物的适应证不断扩大,毛霉菌病的发病率也在增加。

毛霉菌病的主要感染途径为空气中的孢子吸入,其他途径还包括直接摄入和皮肤接触。

主要危险因素包括糖尿病、肿瘤化学或免疫治疗、实体器官和造血干细胞移植(HSCT)、烧伤、肝硬化和艾滋病以及粒细胞减少等。

糖尿病酮症酸中毒以及接受铁螯合剂去铁胺治疗的透析患者也更易患毛霉菌病。

临床表现毛霉菌病的感染部位包括肺、中枢神经系统、副鼻窦、胃肠道和皮肤。

临床表现多种多样且在很大程度上取决于感染途径和易感疾病。

鼻脑型主要症状集中于头面部,感染可始于鼻塞或流涕,进而发展为面部麻痹、视力模糊、眼痛、复视以及发热、头痛等。

心肺型的症状主要集中在胸部,主要表现为发热、咳嗽咳痰、胸痛、咯血和呼吸困难等。

皮肤毛霉菌病患者多有外伤、烧伤等皮损情况,可表现为皮肤斑块,肿胀和坏死等。

胃肠型较少见,多见于严重营养不良和胃肠功能紊乱者,常有腹痛、呕吐、腹泻、便血等。

播散型毛霉菌病可能起源于任何感染的原发部位,主要指两个或以上器官出现感染。

诊断评估毛霉菌病常规血液学检查很少有诊断意义,但出现中性粒细胞减少是一个相关的危险因素。

影像学检查对于疾病的评估非常重要,可检查疑似毛霉菌病的区域,特别是大脑、副鼻窦、肺部和腹部等。

考虑到毛霉病进展迅速,建议每周进行1次CT扫描,尤其是对于病情不稳定的患者。

鼻脑型毛霉菌病CT扫描有助于评估邻近结构,如眼和大脑,CT表现为空腔黏膜软组织水肿,鼻窦粘骨膜增厚,骨侵蚀和眼眶侵犯等。