[神经影像]“急性播散性脑脊髓炎”的诊断要点、鉴别诊断和误区防范(建议收藏)~~~

- 格式:docx

- 大小:252.85 KB

- 文档页数:5

急性播散性脑脊髓炎的诊断与治疗急性播散性脑脊髓炎(ADEM)是一种中枢神经系统白质的急性炎症性脱髓鞘疾病,以多灶性和弥散性脱髓为其主要的病理特点。

本病可发生于任何年龄,但以儿童和青少年多见。

发病高峰期在冬春季。

本病的确切病因尚不明确,目前认为与病毒感染、细菌感染、自身免疫反应及某些遗传因素有关。

一、临床表现急性播散性脑脊髓炎的临床表现多样,主要取决于病变的部位及范围。

常见症状如下:1. 头痛:可为全身性或局限性,常为首发症状。

2. 恶心、呕吐:常与头痛伴发。

3. 脑膜刺激征:如颈项强直、克氏征、布林斯基征等。

4. 精神症状:如意识模糊、嗜睡、昏迷等。

5. 肢体瘫痪:单瘫、截瘫或四肢瘫。

6. 感觉障碍:如麻木、疼痛、刺痛等。

7. 眼部症状:如视力模糊、复视、斜视等。

二、诊断急性播散性脑脊髓炎的诊断主要依据临床表现、脑脊液检查和影像学检查。

1. 临床表现:急性起病,病程较短,伴有脑膜刺激征、肢体瘫痪、感觉障碍等症状。

2. 脑脊液检查:压力增高,细胞数增多,蛋白质含量增高,糖和氯化物含量正常。

早期可发现抗奥夫曼菌抗体。

3. 影像学检查:磁共振成像(MRI)显示广泛的多灶性脑实质异常,T1加权像呈低信号,T2加权像呈高信号。

病灶分布不均,界限不清。

三、治疗急性播散性脑脊髓炎的治疗原则为急性期积极抗炎、脱髓鞘治疗,后期进行康复训练。

1. 药物治疗:(1)糖皮质激素:为主要治疗药物,可减轻炎症反应,改善神经功能。

常用药物有甲泼尼龙、泼尼松等。

(2)免疫球蛋白:具有抗炎、免疫调节作用。

常用药物有静脉注射用人免疫球蛋白、甲基泼尼松龙等。

(3)抗病毒药物:如阿昔洛韦、更昔洛韦等。

(4)抗生素:如细菌感染明确,可选用合适的抗生素。

2. 支持治疗:保持水、电解质平衡,补充营养,增强免疫力。

3. 康复训练:病后早期进行,包括物理治疗、作业治疗、言语治疗等,以提高患者的生活能力和生活质量。

4. 护理:密切观察病情变化,注意脑膜刺激征、肢体瘫痪、感觉障碍等症状,保持床单位清洁、整齐,防止压疮、肺部感染等并发症发生。

医院神经内科急性播散性脑脊髓炎诊疗常规

急性播散性脑脊髓炎是广泛累及脑和脊髓白质的急性炎症性脱髓鞘疾病。

包括感染后、出疹后或疫苗接种后脑脊髓炎。

【诊断】

(一)临床表现

1.发病形式感染或疫苗接种后1-2w急性起病,多为儿童或青壮年,多散发,无季节性,病情严重,单相病程,数天达高峰。

有些病例病情凶险,脑脊髓炎常见于皮疹后2-4d,表现疹斑正消退或症状改善时再次出现高热,严重时出现抽搐和意识障碍。

2.症状与体征与损害部位有关。

(1)脑炎型:突发头痛、发热、意识模糊、精神异常。

,

(2)脊髓炎型:部分或完全性弛缓性截瘫或四肢瘫,传导束型感觉障碍及大小便障碍。

(3)脑膜受累:头痛、呕吐、脑膜刺激征。

(4)可见大脑半球、视神经、小脑、脑干受累神经体征如偏瘫、视力下降、共济失调等。

3.辅助检查

(1)脑脊液检查:压力正常或略高,细胞数正常或轻中度增高,以单核细胞为主;蛋白含量正常或轻中度增高,多为IgG。

可出现寡克隆带。

(2)脑电图检查:脑炎型患者可见弥漫性漫波活动。

(3)磁共振检查:脑和脊髓白质内弥散性多灶性长T1、长T2异常信号,丘脑可受累。

(二)诊断

(1)病前有感染或疫苗接种史;

(2)急性发生的脑和脊髓受损的症状体征;

(3)脑脊液细胞数轻度增多,脑电图弥漫性漫波活动,MRI示脑和脊髓白质内多发散在病灶。

【治疗】(详见多发性硬化)

1.甲基泼尼松龙大剂量冲击疗法。

2.免疫球蛋白大剂量冲击疗法。

3.血浆置换。

急性播散性脑脊髓炎急性播散性脑脊髓炎(ADEM)是中枢神经系统特发性炎性脱髓鞘疾病(IDDs)中仅次于多发性硬化(MS)和视神经脊髓炎(NMO)的第三类疾病。

以往认为ADEM以儿童多见,但近年来成人ADEM也有不少报道。

ADEM的发病率为0.4~0.8/10万,儿童发病年龄为5~8岁。

典型病例发生在感染后或疫苗接种后数天或数周内,但1/3儿童和1/2成人没有感染或疫苗接种史。

临床表现ADEM常见症状包括发热、头痛、身体不适感。

45%~75%的患者有脑病表现,如意识障碍和精神异常。

常见体征包括意识障碍、双侧或单侧长束征、急性偏瘫及共济失调,1/3患儿有脑膜刺激征。

癫痫在儿童ADEM多见,以局灶性运动性癫痫为主,周围神经损伤在成人ADEM多见。

ADEM的脊髓受累常表现为横贯性脊髓炎,出现受损平面以下的运动、感觉和自主神经损伤。

诊断ADEM的诊断目前尚无统一标准。

既往对ADEM诊断依据主要存在以下争议:①是否是单次发作还是多次发作;②是否可以有复发;③一次发作持续时间;④是否需要脑病表现;⑤是否需要前驱感染病史。

因此既往ADEM的诊断标准多为描述性及排他性。

临床首发的中枢神经系统脱髓鞘事件,症状多样,有脑病表现,头颅影像学可见幕上或幕下等多发较大的弥漫病灶,且不符合MS或NMO的诊断标准(图-1)。

既往研究多将复发型ADEM排除在外,因其非常少见及其诊断上是否成立或是否应诊断为MS仍存在争议。

轴位T2FLAIR,表现为多发的、大块(直径1~2cm以上)的皮质下白质病变,累及大脑半球、脑干、小脑;同时病灶累及基底节灰质以及海马,呈对称分布,界限不清楚。

国际儿童MS研究小组2007年提出了儿童ADEM诊断标准。

该标准认为ADEM可以是单次发作,也可以是原有症状的复发,还可以是出现新病灶和新症状的复发。

一次发作的临床病程可长达3个月,3个月内病情和症状可以波动。

1/3患儿没有前驱感染史,因此没有前驱感染史不能排除ADEM。

急性播散性脑脊髓炎疾病诊疗指南急性播散性脑脊髓炎是以中枢神经系统急性炎症脱髓鞘为特征,细胞免疫介导的自身免疫性疾病。

本病通常发生于急性感染后,故又称为感染后脑脊髓炎。

一、临床表现本病可发生于任何年龄,在病毒感染或疫苗接种后,一般有10-14天潜伏期,急性起病,经过数天后出现神经系统症状。

症状和体征可相继在2周内完全出现。

临床表现多样,以脑症状为主,常有头痛、头晕、呕吐、惊厥、意识障碍、精神症状及脑膜刺激征等;可有颅神经受累和小脑受损;脊髓受累部位不同,可有截瘫或四肢瘫、感觉障碍及尿潴留。

根据临床特征可分为三型,脑脊髓型即脑和脊髓均受累;脑型即脑症状突出;脊髓型即脊髓受累突出。

二、辅助检查(一)脑脊液检查:半数以上患儿急性期脑脊液可有异常,淋巴细胞轻至中度增高,蛋白含量正常或轻度增高,糖和氯化物含量均正常。

部分患儿脑脊液IgG指数升高,寡克隆抗体阳性。

(二)脑电图:多有弥漫性慢波活动变化。

(三)脑CT检查多显示正常。

(四)脑MRI显示脑白质多发性散在非对称性长T2信号,也可侵犯基底节、丘脑、小脑、脑干和脊髓。

三、诊断与鉴别诊断(一)诊断。

本病的诊断主要依据典型病史、上述临床表现及辅助检查。

(二)鉴别诊断。

本病需要与急性病毒脑炎相鉴别。

四、治疗原则(一)药物治疗。

1.甲基强的松龙冲击治疗:20mg/kg·d,持续3天,改为口服泼尼松治疗。

口服泼尼松1.5-2mg/kg·d,持续15天后递减为1 mg/kg·d,持续4-6周后渐减剂量至0.5mg/kg·d;泼尼松总疗程3-6个月。

2.静脉丙种球蛋白(IVIG):400mg/kg·d,持续5天,改为口服泼尼松治疗(用法同上)。

3.地塞米松静脉滴注:0.4-0.6mg/kg·d,每日2次,持续10-15天后,改为口服泼尼松治疗(用法同上)。

(二)其他治疗。

包括急性期予以脱水剂、止惊剂等。

重视患儿每日出入量、热量和水电解质平衡。

急性脊髓炎诊断与鉴别诊断

急性脊髓炎诊断与鉴别诊断是临床执业医师考试须了解的内容, 医学|教育网搜集整理了相关内容与考生分享, 希望给予大家帮助!

(一)诊断

根据病前有感染或疫苗接种史, 急性起病出现截瘫、传导束型感觉障碍和以及膀胱直肠括约肌功能障碍为主的植物神经受累表现, 结合脑脊液检查的特点, 一般可以诊断。

(二)鉴别诊断

(1)视神经脊髓炎:为多发性硬化的一种特殊类型, 除有横贯性脊髓炎表现外, 常有视力下降等视神经盐的表现和视觉诱发

电位的异常。

病情常有缓解和复发, 且可相继出现其它多灶性损害的症状和体征如复视、眼震、共济失调等。

(2)急性硬脊膜外脓肿:急性起病, 有其它部位的化脓性病灶, 有明显的发热和全身中毒症状。

病灶相应区脊柱剧烈疼痛及叩痛。

椎管阻塞, 脑脊液蛋白质含量显著增高, MRI有助于诊断。

(3)脊柱结核及转移性肿瘤:脊柱结核常有全身结核中毒症状, X线摄片可见锥体破坏或椎旁寒性脓肿。

转移性肿瘤常有原发性肿瘤病灶, 根痛剧烈, 锥体有破坏, 但无寒性脓肿。

(4)脊髓出血:多为脊髓血管畸形引起, 起病急骤, 背痛剧烈, 神经根牵拉症状明显。

脑脊液为血性, 脊髓CT可见高密度影, 脊

髓DSA可见血管畸形。

急性播散性脑脊髓炎(ADEM)封⾯摄影:袁⽅⽼师最近⼀周写毕业论⽂有点抑郁了,起得⽐鸡早,睡得⽐⿁晚。

听说Blur的歌可以治疗抑郁,赶紧单曲循环,边听边写,终于撰完。

这⼀周,⼼情是这样的:上班后,⼼情是这样的:从未感觉当医⽣这么美好!今天和⼤家⼀起复习⼀篇急性播散性脑脊髓炎(ADEM)的⽂献。

定义ADEM是除外性诊断,2013年诊断标准要求包括以下四项:1. 第⼀次发⽣的、多灶性的、中枢神经系统临床事件,考虑病因为炎性脱髓鞘;2. 脑病:不能⽤发热、系统性疾病及癫痫发作后状态解释的意识障碍或精神⾏为异常;3. 急性期(3个⽉之内)MRI表现符合脱髓鞘;4. 起病3⽉之后没有新的临床症状或MRI异常。

三个⽉内临床和MRI的表现可以波动,三个⽉后出现的新症状被定义为第⼆次发作。

⼀⼩部分ADEM患者随后会被诊断复发性疾病,包括NMOSD(ADEM-NMOSD)和MS(ADEM-MS)。

这⼀部分患者第⼀次发作时与经典ADEM难以区分。

还有⼀部分患者被称作多相性播散性脑脊髓炎(MEDM),会发作两次ADEM,间隔⼤于3个⽉。

ADEM分类见下表:流⾏病学德国、加拿⼤、英国ADEM发病率为0.1-0.3/⼗万⼉童。

与MS相同,似乎纬度⾼的地⽅发病率更⾼。

发病时中位年龄5-8岁,男性更多。

接种疫苗诱发ADEM的风险显著低于感染。

病理典型病理改变:静脉周围脱髓鞘袖(perivenular sleeves of demyelination)。

临床表现ADEM是⼀种急性起病的、伴有多灶性神经功能缺损的脑病,有时有前驱症状(发热、萎靡、易怒、困倦、头痛、恶⼼、呕吐等)。

典型病程:迅速进展,2-5⽇达⾼峰。

15-25%患者需要进⼊重症监护病房。

由于脑⼲受累可以出现呼吸衰竭,但⽐较少见。

癫痫可以发展成癫痫持续状态。

发热和癫痫⽐其他症状更多见。

有些患者出现周围和中枢同时脱髓鞘,需要和⽩质脑病鉴别。

影像学T2和flair上可以看到多灶、不对称、边界不清楚的⾼信号。

/有效鉴别是否患有急性播散性脑脊髓炎的方法怎么有效鉴别是否患有急性播散性脑脊髓炎一、鉴别诊断1、主要依据病史及临床表现进行诊断,脑活检、头颅CT及磁共振等检查均有助于本病与其它有关疾病的鉴别诊断;(1)如患者近期曾接爱疫苗接种,其临床表现较典型,可能为疫苗接种后脑脊髓炎; (2)如发生在病毒性疾病退热后者则可诊为感染后脑脊髓炎;(3)如病毒性脑炎和脑膜脑炎,起病初常有全身违和,起病后发热、头痛、呕吐、脑膜刺激征阳性和其它脑损害,脑脊液的炎性改变较明显,但感染后脑炎如发生在病毒性感染的发热期中,则不易与之鉴别;(4)如急性多发性硬化,虽可有发热和脑、脊髓的弥漫性损害,但其常见的临床表现:复视、眼球震颤、一侧或双侧球后视神经炎等则罕见于播散性脑脊髓炎;(5)与单纯疱疹病毒性脑炎鉴别发病前或发病过程中可见反复的口唇疱疹,其他前驱症状不明显。

以精神症状最突出,有高热和抽搐以及高颅压等症状,可很快陷入昏迷,病死率极高。

脑脊液中可见出血性改变。

可检出特异性IgM抗体。

脑电图以额叶和颞叶变化为主,可为慢波或癫痫样发放,双侧常不对称,一侧颞叶反复出现更有意义。

CT和MRI 均可见额叶和颞叶的出血样改变,这些是与急性播散性脑脊髓炎不同之处;(6)与急性出血性白质脑病鉴别起病急骤,病情凶险,病死率极高,多于发病后几天内死亡。

脊髓受累的症状较脑部症状少见,或被脑部症状掩盖。

周围血和脑脊液可出现白细胞明显增高,以中性粒细胞为主,为免疫系统异常活跃的反映。

影像学可在软化灶和坏死灶的内部或周边见到出血灶,亦为弥漫性表现,多为片状分布。

(7)与流行性乙型脑炎鉴别急性起病,表现为高热、头痛、抽搐和高颅压症状,可累及大脑、小脑、脑干和脊髓等多个部位。

可表现全身中毒症状,周围血白细胞增高,以中性粒细胞居多。

脑脊液早期以中性多形核白细胞为主,4~5天后可转为以淋巴细胞增高为主。

发病后2周以后可检测出特异性抗体。

MRI是对称性双侧丘脑、基底核病灶。

[神经影像]“急性播散性脑脊髓炎”的诊断要点、鉴别诊断和

误区防范(建议收藏)~~~

急性播散性脑脊髓炎(acute disseminated encephalomyelitis)【病史摘要】

女,38岁,感冒后急性起病,头痛伴头晕9天。

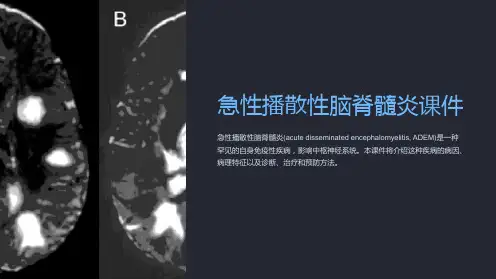

图1急性播散性脑脊髓炎MRI检查

【影像所见】

图1A、B、C、D、E、F,横轴面T1WI、T2WI及冠状面T2 Flair 可见双侧半卵圆中心、侧脑室旁脑白质见多发片状长T1长T2信号,边界模糊,部分病灶垂直于侧脑室分布;图1G、H、I、J、K、L,增强扫描见上述病灶呈环形或结节状强化,矢状面及冠状面可见强化的病灶垂直于侧脑室分布。

【诊断和分析】

本病例诊断为急性播散性脑脊髓炎。

影像学诊断要点:①主要发生于脑白质、脑干及小脑;有时可累及基底节区;②CT表现为多发非对称性低密度区;增强扫描呈多灶性点状或环状强化;③MRI表现为脑白质内多发散在长T1长T2信号;T2 Flair及DWI为高信号;增强扫描呈点片状或环状强化。

【鉴别诊断和误区防范】

本病主要与多发性硬化鉴别。

多发性硬化多具有反复发作、缓解的临床病程特点;而急性播散性脑脊髓炎为单次发病;无复发;作为诱因的病毒感染或疫苗接种史对急性播散性脑脊髓炎的诊断很重要;影像上两者表现相似;难以区分;急性播散性脑脊髓炎有时可累及基底节区;多发性硬化通常不累及基底节区。

【检查方法及选择】

MRI常规扫描序列及DWI是急性播散性脑脊髓炎最敏感的检查方法。

【临床病理和随访】

急性播散性脑脊髓炎病理主要表现为小静脉周围炎性细胞浸润(主要为单核细胞沿着小静脉的走行可见脱髓鞘带的形成;随着病变的吸收可见血管周围胶质增生;通常轴索相对保留。

本病发病较急;临床主要表现为脑和脊髓弥漫性损害的症状和体征;慢性期病变主要表现为脑萎缩。

因此早期诊断和治疗至关重要。

【评述】

本病最佳诊断证据为感染或疫苗接种后10~14天出现多灶性脑白质或基底节区病变。