巴曲酶治疗急性脑梗死的临床观察

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:8

依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死的临床观察急性脑梗死是脑血管疾病的一种常见类型,严重威胁人们的生命和健康。

近年来,依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死的临床观察成为研究热点,其疗效备受关注。

本文将对这一治疗方案进行分析,探讨其临床疗效、安全性及应用前景。

依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死是指在急性期给予患者依达拉奉及巴曲酶进行治疗。

依达拉奉是一种特异性血小板抑制剂,可减轻血小板聚集、抑制血凝。

巴曲酶是一种纤溶酶原激活剂,能够激活纤溶酶原转化为纤溶酶,促进了血栓的溶解。

这两种药物的联合使用,可以发挥补充作用,加强溶栓效果,提高治疗成功率。

临床研究显示,依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死确实有一定疗效。

一项对312例急性脑梗死患者的研究表明,依达拉奉联合巴曲酶组的总有效率明显高于单一巴曲酶组,治疗后的神经功能恢复也更为明显。

在另一项研究中,把150例急性脑梗死患者随机分为治疗组和对照组,治疗组给予依达拉奉和巴曲酶治疗,对照组仅给予巴曲酶治疗。

结果表明,治疗组较对照组的神经功能恢复率和总有效率均明显提高。

除了显著的疗效外,依达拉奉联合巴曲酶治疗还具有较高的安全性。

因为依达拉奉和巴曲酶都是疗程短、治疗量小的药物,副作用发生率相较其他抗血小板和溶栓药物较低。

另外,针对巴曲酶治疗可能诱发的出血合并症,可以通过合理控制用药剂量或并予保护胃肠道黏膜的药物,减少不良反应的发生。

尽管目前研究结果显示依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死具有很好的效果和安全性,但仍需进一步的研究来证实其确切疗效和可靠性。

在实际治疗中,还需针对不同患者的病情、药物过敏等情况制定个性化的治疗方案,避免产生不良反应。

总之,依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死是一种有前途的治疗手段,具备一定的疗效和安全性。

未来科学家还应进一步开展探索和研究,为临床治疗带来更多的选择和希望。

巴曲酶治疗急性脑梗死的临床观察[摘要]目的评价巴曲酶(东菱迪芙)治疗急性脑梗死的临床效果及其安全性。

方法选择急性脑梗死患者150例,采用随机对照方法分为治疗组及对照组,两组均采用5%葡萄糖注射液加脉络宁注射液20 ml静滴作为基础治疗。

治疗组加东菱迪芙注射液静点,即东菱迪芙加入生理盐水250 ml静滴,首次10 BU,隔日1次,以后5 BU/次,共用3次,对照组加用安慰剂静点。

结果治疗组总有效率91.9%,明显高于对照组的64.3%(P<0.05),治疗组降低血纤维蛋白原水平显著。

未见明显不良反应。

结论巴曲酶治疗急性脑梗死能早期、显著改善临床症状,降低死残率,安全性高。

[关键词]巴曲酶;急性脑梗死我科从2004年9月~2006年12月对住院的急性脑梗死患者进行巴曲酶(东菱迪芙)与常规药物治疗的对比观察,取得了较为满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料病例符合下列条件:(1)急性脑梗死发病72 h 以内;(2)年龄35~75岁。

首次发病或过去发病未留下神经功能缺损者;(3)瘫痪肢体肌力<4级;(4)颅脑CT排除出血;(5)有出血史及消化道溃疡者,重度肝、肾功能损害,血小板计数<60×109 /L 及已应用抗凝、溶栓剂或首次用药后第1次血纤维蛋白原水平低于100 mg/dl者不入选。

将入选病例随机分为治疗组及对照组。

治疗组75例,男46例,女29例,年龄35~75岁,平均63.3岁;对照组75例,男45例,女30例,年龄35~75岁,平均63.9岁。

两组年龄及病程差异均无显著性(P>0.05)。

1.2 治疗方法两组均采用5%葡萄糖注射液加脉络宁注射液20 ml静滴作为基础治疗。

治疗组加东菱迪芙注射液静点,即东菱迪芙加入生理盐水100 ml静滴,首次10 BU,隔日1次,以后5 BU/次,共用3次,每次静脉滴注1 h以上。

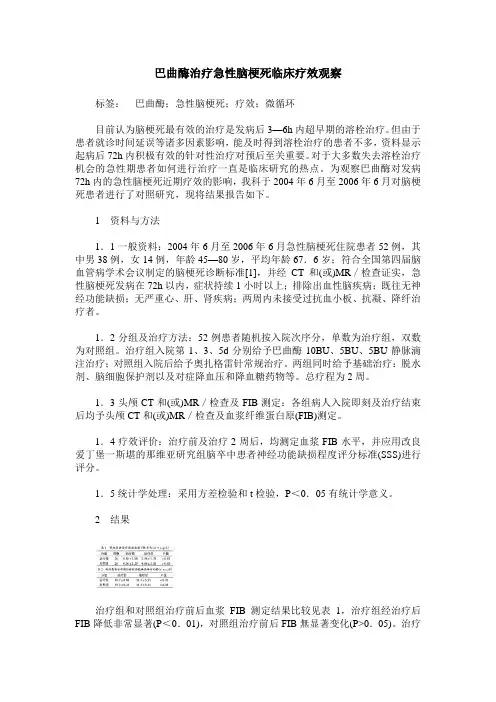

巴曲酶治疗急性脑梗死临床疗效观察标签:巴曲酶;急性脑梗死;疗效;微循环目前认为脑梗死最有效的治疗是发病后3—6h内超早期的溶栓治疗。

但由于患者就诊时间延误等诸多因素影响,能及时得到溶栓治疗的患者不多,资料显示起病后72h内积极有效的针对性治疗对预后至关重要。

对于大多数失去溶栓治疗机会的急性期患者如何进行治疗一直是临床研究的热点。

为观察巴曲酶对发病72h内的急性脑梗死近期疗效的影响,我科于2004年6月至2006年6月对脑梗死患者进行了对照研究,现将结果报告如下。

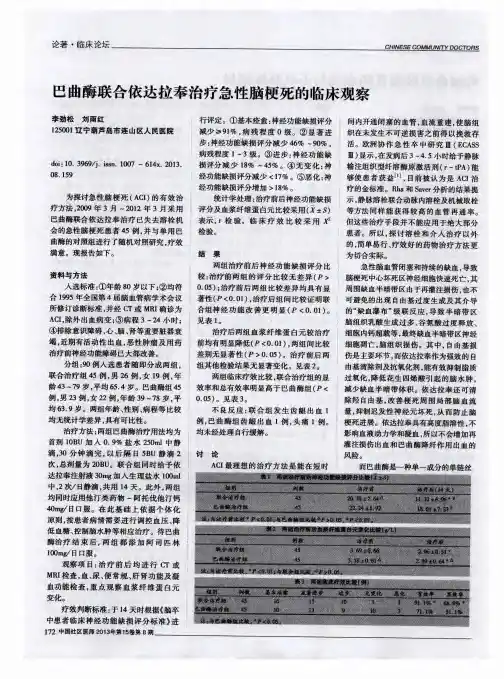

1资料与方法1.1一般资料:2004年6月至2006年6月急性脑梗死住院患者52例,其中男38例,女14例,年龄45—80岁,平均年龄67.6岁;符合全国第四届脑血管病学术会议制定的脑梗死诊断标准[1],并经CT和(或)MR/检查证实,急性脑梗死发病在72h以内,症状持续1小时以上;排除出血性脑疾病;既往无神经功能缺损;无严重心、肝、肾疾病;两周内未接受过抗血小板、抗凝、降纤治疗者。

1.2分组及治疗方法:52例患者随机按入院次序分,单数为治疗组,双数为对照组。

治疗组入院第1、3、5d分别给予巴曲酶10BU、5BU、5BU静脉滴注治疗;对照组入院后给予奥扎格雷针常规治疗。

两组同时给予基础治疗:脱水剂、脑细胞保护剂以及对症降血压和降血糖药物等。

总疗程为2周。

1.3头颅CT和(或)MR/检查及FIB测定:各组病人入院即刻及治疗结束后均予头颅CT和(或)MR/检查及血浆纤维蛋白原(FIB)测定。

1.4疗效评价:治疗前及治疗2周后,均测定血浆FIB水平,并应用改良爱丁堡一斯堪的那维亚研究组脑卒中患者神经功能缺损程度评分标准(SSS)进行评分。

1.5统计学处理:采用方差检验和t检验,P<0.05有统计学意义。

2结果治疗组和对照组治疗前后血浆FIB测定结果比较见表1,治疗组经治疗后FIB降低非常显著(P<0.01),对照组治疗前后FIB無显著变化(P>0.05)。

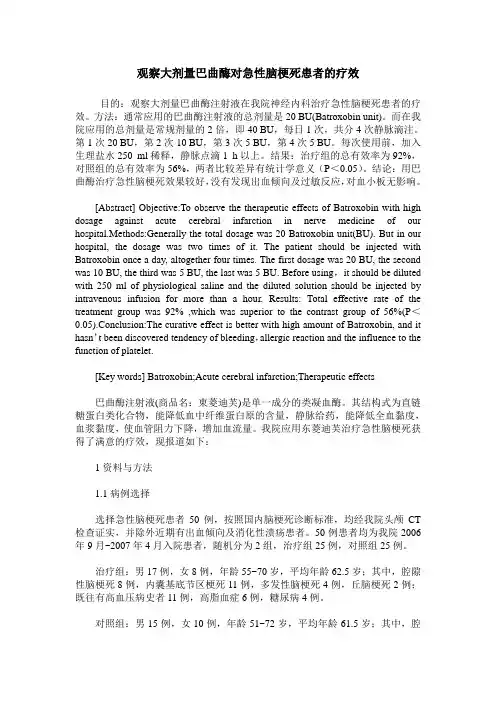

观察大剂量巴曲酶对急性脑梗死患者的疗效目的:观察大剂量巴曲酶注射液在我院神经内科治疗急性脑梗死患者的疗效。

方法:通常应用的巴曲酶注射液的总剂量是20 BU(Batroxobin unit)。

而在我院应用的总剂量是常规剂量的2倍,即40 BU,每日1次,共分4次静脉滴注。

第1次20 BU,第2次10 BU,第3次5 BU,第4次5 BU。

每次使用前,加入生理盐水250 ml稀释,静脉点滴1 h以上。

结果:治疗组的总有效率为92%,对照组的总有效率为56%,两者比较差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:用巴曲酶治疗急性脑梗死效果较好,没有发现出血倾向及过敏反应,对血小板无影响。

[Abstract] Objective:To observe the therapeutic effects of Batroxobin with high dosage against acute cerebral infarction in nerve medicine of our hospital.Methods:Generally the total dosage was 20 Batroxobin unit(BU). But in our hospital, the dosage was two times of it. The patient should be injected with Batroxobin once a day, altogether four times. The first dosage was 20 BU, the second was 10 BU, the third was 5 BU, the last was 5 BU. Before using,it should be diluted with 250 ml of physiological saline and the diluted solution should be injected by intravenous infusion for more than a hour. Results: Total effective rate of the treatment group was 92% ,which was superior to the contrast group of 56%(P<0.05).Conclusion:The curative effect is better with high amount of Batroxobin, and it hasn’t been discovered tendency of bleeding,allergic reaction and the influence to the function of platelet.[Key words] Batroxobin;Acute cerebral infarction;Therapeutic effects巴曲酶注射液(商品名:東菱迪芙)是单一成分的类凝血酶。

依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死的临床观察【摘要】依达拉奉与巴曲酶联合治疗急性脑梗死的临床疗效备受关注。

本研究通过临床观察探究该联合治疗方案在急性脑梗死患者中的效果及安全性。

研究结果显示,依达拉奉联合巴曲酶治疗组患者的神经功能恢复速度明显加快,肿瘤大小和患者生存率也有显著改善。

临床观察数据分析表明,该治疗方案在改善急性脑梗死患者症状和预后方面具有显著效果。

机制探讨发现,依达拉奉可能通过减少炎症反应和保护血管内皮细胞起到神经保护作用。

安全性评价显示,该联合治疗方案在安全性上表现良好。

依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死具有明显的临床意义,未来研究应进一步探索其机制,并优化治疗方案。

【关键词】依达拉奉、巴曲酶、急性脑梗死、临床观察、治疗、机制、安全性、研究、意义、未来研究、联合治疗1. 引言1.1 研究背景急性脑梗死是脑血管疾病中较为常见的一种,严重危害患者的生命健康。

随着人口老龄化和生活方式改变,急性脑梗死的发病率逐渐上升,给医疗卫生系统造成了重大负担。

目前临床常用的治疗手段包括溶栓疗法和抗血小板治疗,然而这些治疗方法在部分患者身上并不总是有效。

依达拉奉是一种新型的治疗急性脑梗死的药物,能够通过改善微循环、减少脑水肿和抑制炎症反应等机制来缓解脑梗死的症状。

巴曲酶是一种溶栓剂,可以迅速溶解血栓,恢复脑血管通畅,但在实际应用中也存在一定的局限性。

通过结合依达拉奉联合巴曲酶的治疗方案,有望在治疗急性脑梗死的过程中取得更好的临床疗效。

本研究旨在探讨依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死的临床疗效和安全性,为临床提供更有效的治疗方案和理论基础。

1.2 研究目的本研究的目的是评估依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死的临床疗效和安全性,为临床治疗提供科学依据。

具体目的包括:1. 观察依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死患者的临床疗效,包括治疗后神经功能恢复情况、患者生存率、脑梗死面积减小情况等指标;2. 探讨依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死的可能机制,揭示其治疗作用;3. 评价依达拉奉联合巴曲酶治疗急性脑梗死的安全性,包括可能的不良反应和并发症情况。

巴曲酶联合奥扎格雷钠治疗急性脑梗死疗效观察摘要目的:观察巴曲酶联合奥扎格雷钠治疗急性脑梗死的临床疗效,安全性、有效性及可行性。

方法:将100例急性脑梗死患者随机分为两组各50治疗组除正常给予脱水、扩管外,给予巴曲酶首次10bu,另2次各5bu,加入生理盐水100ml静滴,隔日1次,连续用3次,同时给予奥扎格雷钠80mg/日,加入生理盐水250ml 静滴,1次/日,连续用2周。

对照组常规治疗。

结果:治疗组较对照组神经系统功能恢复有显著差异。

结论:巴曲酶联合奥扎格雷钠治疗急性脑梗死临床疗效显著,是安全、有效、可行的办法。

关键词巴曲酶奥扎格雷钠急性脑梗死我科自2007年1月~2008年1月对50例急性脑梗死患者采用巴曲酶联合奥扎格雷钠治疗急性脑梗死临床疗效显著,收到较好疗效,现报告如下。

资料与方法2007年1月~2008年1月住院急性脑梗死患者100例,均符合以下条件:①发病72小时以内,年龄<80岁,头颅ct或mri确诊为脑梗死,排除脑出血性疾病;②诊断标准采用1995年全国第4届脑血管病学术会议修订的标准;③非昏迷患者,无严重心、肝、肾功能障碍,无活动性溃疡,近期无手术外伤史;④有不同程度的肢体瘫痪;⑤患者及家属同意。

一般资料:本组100例,男60例,女40例,平均年龄64±11岁;随机分为治疗组和对照组,两组在性别、年龄、病情严重程度等方面差异无统计学意义,具有可比性。

治疗方法:①两组在治疗前后常规检查血小板计数、活化部分凝血酶时间、凝血酶原时间、纤维蛋白原;②治疗组给予巴曲酶首次10bu,另2次各5bu,加入生理盐水100ml静滴,隔日1次,连续用3次,同时给予奥扎格雷钠80mg/日,加入生理盐水250ml静滴,1次/日,连续用2周,同时给予川穹嗪160mg,复方丹参注射液30ml,胞二磷胆碱0.75g加液静滴,疗程为14天。

对照组常规治疗。

两组患者在治疗过程中均控制高血压、高脂血症、糖尿病、心脏病等相应疾病。

巴曲酶治疗急性脑梗死的临床观察

[摘要]目的评价巴曲酶(东菱迪芙)治疗急性脑梗死的临床效果及其安全性。

方法选择急性脑梗死患者150例,采用随机对照方法分为治疗组及对照组,两组均采用5%葡萄糖注射液加脉络宁注射液20 ml静滴作为基础治疗。

治疗组加东菱迪芙注射液静点,即东菱迪芙加入生理盐水250 ml静滴,首次10 BU,隔日1次,以后5 BU/次,共用3次,对照组加用安慰剂静点。

结果治疗组总有效率91.9%,明显高于对照组的64.3%(P<0.05),治疗组降低血纤维蛋白原水平显著。

未见明显不良反应。

结论巴曲酶治疗急性脑梗死能早期、显著改善临床症状,降低死残率,安全性高。

[关键词]巴曲酶;急性脑梗死

我科从2004年9月~2006年12月对住院的急性脑梗死患者进行巴曲酶(东菱迪芙)与常规药物治疗的对比观察,取得了较为满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料病例符合下列条件:(1)急性脑梗死发病72 h 以内;(2)年龄35~75岁。

首次发病或过去发病未留下神经功能缺损者;(3)瘫痪肢体肌力<4级;(4)颅脑CT排除出血;(5)有出血史及消化道溃疡者,重度肝、肾功能损害,血小板计数<60×109 /L 及已应用抗凝、溶栓剂或首次用药后第1次血纤维蛋白原水平低于100 mg/dl者不入选。

将入选病例随机分为治疗组及对照组。

治疗组75例,男46例,女29例,年龄35~75岁,平均63.3岁;对照组75例,男45例,女30例,年龄35~75岁,平均63.9岁。

两组年龄及病程差异均无显著性(P>0.05)。

1.2 治疗方法两组均采用5%葡萄糖注射液加脉络宁注射液20 ml静滴作为基础治疗。

治疗组加东菱迪芙注射液静点,即东菱迪芙加入生理盐水100 ml静滴,首次10 BU,隔日1次,以后5 BU/次,共用3次,每次静脉滴注1 h以上。

对照组加用安慰剂静点。

疗程结束后评定疗效。

合并用药:如发生消化道出血,或原有高血压、冠心病、糖尿病等可使用相应的药物。

如发生颅内出血则按脑出血或蛛网膜下腔出血处理。

1.3 实验室观察指标两组患者均于治疗前、治疗后14天应用常规方法测定血常规、血流变学、凝血酶原时间及肝肾功能。

1.4 疗效评定标准按1995年全国第四届脑血管病会议制订的神经功能缺损程度及生活状态进行评分[1]:(1)基本痊愈:功能缺损评分减少91%~100%;(2)显著进步:功能缺损评分减少46%~90%;(3)进步:功能缺损评分减少18%~45%;(4)无变化:功能缺损评分减少或增加在17%以内;(5)恶化:功能缺损评分增加18%以上。

1.5 统计学方法采用t检验,χ2检验。

2 结果

2.1 治疗前后神经功能缺损评分两组神经功能缺损评分均有明显下降,治疗组评分平均减少值与对照组比较差异有非常显著性(P<0.01),见表1。

表1 两组神经功能缺损评分治疗前后比较(略)

2.2 治疗14天后两组临床疗效比较治疗组总有效率(痊愈+显效+进步)为91.9%,对照组为64.3%,两组相比较差异有显著性(P<0.05)。

总显效率(痊愈+显效)治疗组为69.44%,对照组为3

3.6%,两组相比较差异有非常显著性(P<0.01)。

2.3 两组治疗前后实验室数据比较见表2。

治疗组纤维蛋白原含量明显下降,而对照组治疗后变化不明显。

两组血小板计数均无明显变化。

表2 两组治疗前后实验室数据比较(略)

2.4 不良反应本组病例用药后均无出血现象。

全部病例用药后肝、肾功能无明显变化。

3 讨论

脑梗死内科保守治疗的目标是尽快使闭塞的血管再通,挽救梗死周围半暗带,恢复神经功能;同时提高脱水药物的作用,减轻脑水肿,阻止脑疝的形成[1~3]。

巴曲酶是从中南美洲的响尾蛇科毒蛇的毒液中提取的一种高纯度类凝血酶样物质,能增加纤溶酶原激活剂的释放,从而降低血液中纤维蛋白原水平。

故该药具有广泛的生物学效应,除降解血浆纤维蛋白原、促进t-PA释放外,还具有降低血黏度、降低外周血管阻力和扩张冠状动脉等作用故适用于急性脑梗死、心肌梗死及高凝状态的患者。

应用巴曲酶产生降纤作用时由于降低了血黏

度而使脑血流增加,从而改善了脑组织的供血。

另有实验证明巴曲酶可明显抑制纤维蛋白在血管周围沉积[4]。

此外,尚有研究表明巴曲酶对缺血神经元有保护作用,可能是缓解氧自由基损伤的结果[5,6]。

因此,我们认为本次临床试验结果肯定了巴曲酶治疗急性脑梗死的有效性,本制剂无明显不良反应,极少引起出血,不失为临床内科治疗脑梗死,特别是大面积脑梗死的一种值得临床推广的溶栓药物。

[参考文献]

1 陈清棠.脑血管疾病分类诊断要点,神经功能缺损程度评分标准.中华神经科杂志,1996,29(6):379.

2 李嘉.大面积脑梗死10例分析.中国神经精神疾病杂志,1991,17(1):13.

3 陈兴洲.皮质下脑梗死的分类和命名.国外医学·脑血管病学分册,1994,3(1):18.

4 方伟,侯凤英.20例大面积脑梗死的临床与CT分析.中风与神经疾病杂志,1993,10(3):180.

5 陈清棠,赵玉宾,郑亚义,等.巴曲酶注射液(东菱克栓酶)治疗急性脑梗死的临床试验.中风与神经疾病杂志,2000,17(1):27.

. .。