敦煌文献流散与回归的艰辛历程

- 格式:pdf

- 大小:174.40 KB

- 文档页数:4

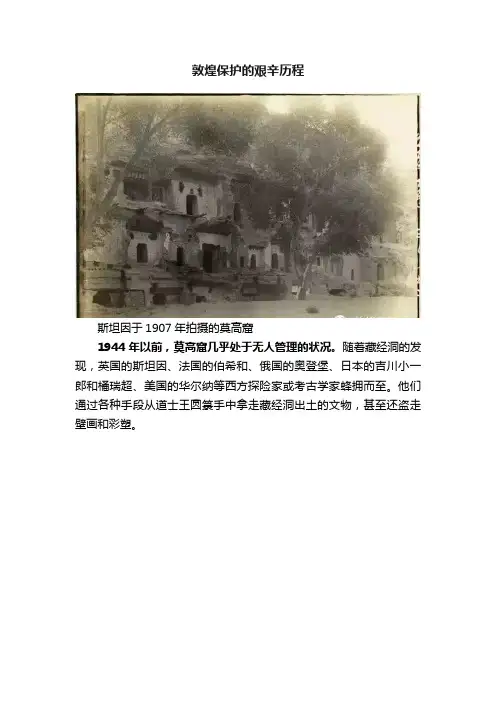

敦煌保护的艰辛历程斯坦因于1907年拍摄的莫高窟1944年以前,莫高窟几乎处于无人管理的状况。

随着藏经洞的发现,英国的斯坦因、法国的伯希和、俄国的奥登堡、日本的吉川小一郎和橘瑞超、美国的华尔纳等西方探险家或考古学家蜂拥而至。

他们通过各种手段从道士王圆箓手中拿走藏经洞出土的文物,甚至还盗走壁画和彩塑。

1908年的莫高窟-法国伯希和探险队摄1945年,常书鸿在莫高窟临摹壁画1944年1月1日,国立敦煌艺术研究所正式成立,敦煌石窟保护与研究艰难起步。

在百废待兴、资料缺乏、研究条件极其艰苦的情况下,敦煌艺术研究所不仅做了大量的保护、临摹工作,而且开始对敦煌石窟做了一次全面的清理、调查和编号,做了大量整理工作,并刊布了部分资料。

同时,也探索性地开展了一些力所能及的保护工作,比如清理积沙、修建围墙等。

敦煌艺术研究所成立初期,对莫高窟崖面进行加固防护1943年的莫高窟1948年的莫高窟1955年,敦煌文物研究所在莫高窟第196窟临摹1955年,段文杰先生在临摹莫高窟第130窟供养人像1951年,国立敦煌艺术研究所改名为敦煌文物研究所,国家非常重视敦煌石窟的保护,专门委派专家到莫高窟开展调查,提出了抢救性加固石窟崖体和洞窟的方案。

1962年冬天,敦煌文物研究所的先生们调查洞窟1963年,莫高窟崖体加固工程设计人员与敦煌文物研究所人员在施工现场1964年,莫高窟南区崖体加固工程现场1964年,莫高窟窟前遗址考古发掘随后,国家投入专项资金,对木构窟檐、栈道和崖体进行了全面修缮和加固,解决了洞窟坍塌的问题,有效制止了岩体裂隙发展,并解决了这些洞窟上下4层之间的往来通道。

1965年,敦煌文物研究所职工合影敦煌研究院外景1984年,甘肃省决定,将敦煌文物研究所升格为敦煌研究院,扩大编制,改善基础设施。

30多年来,在国内外相关机构的帮助下,敦煌石窟保护从抢救性保护逐步过渡到科学保护阶段。

莫高窟综合治沙工程(航拍)莫高窟窟顶的防沙网莫高窟窟顶两道1800米长的防沙林敦煌研究院开始研究壁画和彩塑病害机理、筛选保护修复材料及工艺,采用先进的保护理念保护石窟和壁画彩塑。

中國散藏敦煌文獻叙録劉婷(中國社會科學院研究生院)敦煌文獻自發現後不久便經歷了四處流散的命運,目前,除英、法、俄、中四國的國家級圖書館收藏外,敦煌文獻還散藏於世界各公私收藏機構和個人手中,其中中國散藏品的數量當居首位。

中國散藏品的來源主要可分爲三個部分:一是1907年斯坦因來華前,流散於當地官紳和文人者,主要藏家有廷棟、葉昌熾、汪宗翰等;二是1910年清學部押運回京途中散落和被何震彝、李盛鐸、劉廷琛等盜取者;三是新中國成立以後,從他國陸續回購和受贈的文獻。

這些文獻或經多次轉手,或多年隱而不宣,收藏情況一直不甚清晰,隨著當前相關整理公佈成果漸增,才使我們對國内散藏敦煌文獻的全貌得以深入瞭解。

20世紀20年代開始,學界已對國内散藏敦煌文獻進行著録,如有《旅順關東廳博物館藏敦煌出土之佛教經典》①《德化李氏出售敦煌寫本目録》②《劉幼雲藏敦煌卷子目録》③《敦煌餘録》④等。

至60年代王重民《敦煌遺書總目索引》首次對中國散藏品綜合整理,匯總了臺北“中央圖書館”、旅順博物館、李盛鐸、劉廷琛、羅振玉、傅增湘藏品的信息。

⑤1986年黄永武《敦煌遺書最新目録》在王目基礎上再次刊佈。

⑥之後榮新江《〈中國所藏敦煌寫本聯合目録〉編寫芻議》分地域對中國散藏品作了説明。

⑦《敦煌學大辭典》中由方廣錩、郭子建、榮新江、楊銘、趙和平、鄭阿財主筆介紹了“公私收藏”敦煌文獻。

⑧申國美《中國散藏敦煌文獻分類目録》對已出版圖録和編目的散藏品分類整理編目。

⑨此外,301中國散藏敦煌文獻叙録①②③④⑤⑥⑦⑧⑨葉恭綽《旅順關東廳博物館所存敦煌出土之佛教經典》,《圖書館學季刊》第1卷4號,1926年。

《德化李氏出售敦煌寫本目録》,《中央時事周報》1935年12月15、21日,著録敦煌文獻432號。

此目録底本藏於北京大學圖書館善本部,王重民《敦煌遺書總目索引》(北京:商務印書館,1962年,第318—323頁)、黄永武《敦煌遺書最新目録》(臺北:新文豐出版公司,1986年,第884—897頁)皆作《李木齋氏鑒藏寫本目録》收録。

敦煌文献概述Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】敦煌文献概述一、敦煌石窟、莫高窟、藏经洞几个概念汉河西四郡,(河,特指黄河,一般的叫水)霍去病开的。

武威,旧为凉州,张掖旧叫甘州,酒泉旧叫肃州(甘肃名称就这么来的),安西即瓜州,敦煌沙州。

瓜沙二州离得不远。

安史之乱以后,被西藏吞并,吐蕃。

当时把边关的重要军事力量调回内地平息安史之乱,顾不上边关了,就被吐蕃包围了。

包围了十年之久,敦煌投降了。

所以敦煌里的西藏文物比较多。

晚唐,敦煌大族张议潮起义,把吐蕃赶走了。

派出使者到长安,说归顺唐中央。

行政单位叫归义军。

归义军时期很长,敦煌很多的文物如壁画都是这个阶段的。

很重要的一个阶段。

敦煌石窟:指敦煌地区的多处石窟,如西千佛洞,榆林窟(榆林河峡谷,安西县西南)等。

不光指莫高窟。

旅游的话到不了榆林窟,不开放。

莫高窟也只是开放有限的洞窟。

敦煌城南就是一座山,鸣沙山。

鸣沙山月牙泉,汉朝就有了。

鸣沙山往东有条河,把山冲断,出现了崖壁,朝东。

莫高窟就开在这些崖壁上。

河对岸就是三危山。

(台)苏莹辉《敦煌学概要》莫高窟740多个石窟,时间最早的是前秦,最晚的是,千年之久。

16号窟,有耳洞,编为十七号,藏经洞,长宽高各3米左右。

耳洞地面高一点,要上两三级台阶。

把经卷都搁里边,包袱皮包上,像是有计划似的。

放得满满,把洞口封上,抹平,画上壁画,谁能看出来这还有个洞啊。

就这样,静静的,五百余年后被发现。

研究洞窟里的壁画,塑像,经卷形成了敦煌学。

二、藏经洞的发现光绪二十六年(1900),甲子纪年是“庚子”。

八国联军进北京。

8月,慈禧携光绪逃到西安来了,西狩,来西安打猎来了。

就在这个时候,藏经洞发现了,肯定顾不上了。

道士,不是和尚,王圆禄发现的。

(敦煌是丝路的交汇。

出了敦煌,分两路。

南路到龟兹——于阗,翻过雪山——伊拉克叙利亚,过地中海,到欧洲了。

北路到吐鲁番——喀什——翻过大雪山即,葱岭(帕米尔高原)。

敦煌文物流失海外的历史事迹

敦煌文物是中国历史和文化的重要组成部分,但在历史上,由于

各种原因,敦煌的文物也曾流失到了海外。

以下是部分敦煌文物流失

的历史事迹。

唐朝时期,敦煌曾是较为繁荣的文化中心。

当时,仙人洞、莫高

窟等地的千佛洞壁画和石窟造像就是敦煌文明的重要遗产之一。

但在

唐末时期,吐蕃入侵,加上众多内部因素,导致敦煌的繁荣走向衰落。

此时,敦煌文物的流失也开始逐渐发生。

随着时间的推移,敦煌文物的流失逐渐扩大。

明清时期,由于国

内政治动荡、西方列强的入侵等原因,大量的文物被掠夺和流失到海外。

其中,海外藏家弗朗索瓦·拉平等人曾多次来到敦煌地区,购买

了不少文物,并将其运往欧洲。

此外,20世纪初期,日本也曾派遣考古队伍赴敦煌地区进行发掘。

他们发现了大量的敦煌文物,并将其运往日本。

其中,不少文物至今

仍是日本博物馆的重要馆藏。

总之,敦煌文物的流失事实无法改变,但中国政府一直在努力寻找、追索流失海外的文物。

同时,也希望国际社会能够理解文物的文

化价值,齐心合力保护好这份珍贵的文化遗产。

![甘肃藏敦煌藏文文献概述[马德]](https://uimg.taocdn.com/446d65583b3567ec102d8a29.webp)

流散海外的敦煌莫高窟藏经洞文物属于谁作者:慕容小红来源:《美与时代·城市版》2015年第08期近日,通过中法两国政府的友好合作和相关人士的积极努力,流失境外20余年的32件春秋时期秦国金饰片历经千难万险回到祖国的怀抱。

2015年7月20日,中国国家文物局局长励小捷将这32件春秋时期秦国金饰片移交给甘肃省长刘伟平。

当日,国家文物局、甘肃省人民政府在甘肃省博物馆联合举办“大堡子山流失文物回归特展”。

这一事件,让笔者不禁再度想起了甘肃省的另一起重大文物流失事件:敦煌莫高窟藏经洞文物的流失。

敦煌莫高窟藏经洞文物的流失相对于大堡子山文物的流失而言,更复杂、涉及的文物数量和相关的人员、国家更多,在追索的过程中也遇到更多的困难。

摘要:敦煌莫高窟藏经洞是20世纪中国乃至世界上最重大的文物发现之一,同时也被认为是世界上最具悲剧色彩的文物发现。

通过重新追索“敦煌莫高窟藏经洞文物流散海外事件”的始末,就藏经洞文物流散海外的原因、途径、所有权归属、相关法律规定及各收藏国面对文物归还问题的态度等一一进行剖析,希望通过这一事件,为作为流散海外的重要文化财产的归属、索还问题提供一个具有特殊意义的参考个案。

关键词:藏经洞;文物;流散;归属;索还敦煌莫高窟藏经洞是20世纪中国乃至世界上最重大的文物发现之一,同时也被认为是世界上最具悲剧色彩的文物发现。

出土于莫高窟藏经洞的5万多件文物,大部分在1905年后的若干年中经受了一系列惨痛的文化瓜分。

笔者暂且将这次文化瓜分称为“敦煌莫高窟藏经洞文物的流散海外事件”。

这一事件源于1900年中国甘肃省敦煌市莫高窟藏经洞的被发现。

藏经洞是被一名中国道士王圆箓所发现,洞被发现后,洞内存有大量文物的消息不胫而走。

英、美、法、俄等诸国的学者陆续闻风而至,他们在了解、意识到敦煌莫高窟藏经洞文物的重要价值后,相继从看守者王圆箓手上以廉价或赠送礼物的方式,买取和运走了大批的藏经洞文物、敦煌壁画和雕塑等。

敦煌——为何曾经辉煌?主讲人:李伟国上海辞书出版社社长、总编辑,《辞海》副主编,中国辞书学会副会长我今年给大家讲的题目是敦煌为何曾经辉煌?请大家注意,我的题目里的“曾经”两个字。

什么叫曾经?曾经,这是过去有过,现在不再了。

我所说的,敦煌已经不再辉煌,指的是什么呢?可能大家会提出疑问,敦煌现在是大家非常向往的地方,你为什么说他的辉煌已经不再?我说的是另一个意思,敦煌作为我国的的一个地方,它在历史上曾经有过多方面的辉煌,但是现在已经完全不同了。

比如说,敦煌在古代是一个水草丰茂的地方,它所能承担的人类活动和动物活动是非常充足的,但是在现在,敦煌的自然环境已经比较恶劣了,至于其他的一些方面,我马上就会告诉大家,为什么是曾经辉煌。

从1900年6月22号,敦煌莫高窟藏经洞的发现距今已经整整100年出头了。

经过曲折漫长的岁月,一门就其内涵来说可谓无所不包的学问,而其外延特征又非常鲜明的新学科——敦煌学,奇迹般的形成、兴起,成为吸引国内外众多学者为之献身的具有强大磁力的吸铁石,成为蒸蒸日上的国际显学。

为什么说敦煌学的内涵是无所不包呢?因为敦煌学的概念和我们平时所说的历史学、哲学的概念不一样,所谓敦煌学,其中包含了很多很多的学问。

比如说有历史的、有艺术的、有哲学的、有自然科学的、有民族的、有宗教的等等。

所以,有些学者反对把敦煌的学问叫做敦煌学。

他认为,可以说有敦煌的研究,但是不能说有敦煌学。

但是,它的外延的特点还是很明显,就是研究敦煌地区的历史文物和其他一些现象。

1988年,我国敦煌学界的泰斗——北京大学教授季羡林先生代表中国学者以博大的胸怀指出“敦煌在中国,敦煌学在世界”。

从此中外交流更加密切。

说到这句话,为什么季羡林先生会说到“敦煌在中国,敦煌学在世界”?曾经有过一个误传,说有一位日本学者在天津说过一句话,“敦煌在中国,敦煌学在日本。

”这句话出来以后,当时我们中国的学者都非常愤怒,但是,在中国文化大革命时期,我们的敦煌学研究的确落后了。

敦煌史部文献整理研究敦煌史部文献整理研究是对敦煌遗书中的历史类文献进行整理、研究和编辑的学术活动,其意义在于对中国古代历史和文化的研究提供了宝贵的资源和资料。

以下是关于敦煌史部文献整理研究的一些重要方面:1. 敦煌史部文献的特点:敦煌遗书中的史部文献涵盖了丰富的历史材料,包括官方公文、官员任免表、地方志、家谱族谱、历史著作、碑刻等。

这些文献在对中国古代历史、地理和文化等方面的研究中具有重要价值,它们在时间范围、内容丰富性和文字形式方面都有其独特之处。

2. 敦煌史部文献整理的历史与现状:敦煌史部文献整理研究可以追溯到20世纪初,清代皇家秘阁书官马浴宽首先在1909年开始对敦煌遗书进行整理。

此后,一系列的研究者、学者和机构参与了敦煌史部文献的整理工作,大量的文献得以整理、研究和出版。

然而,由于敦煌遗书的数量庞大、文字形式的多样性以及文物保存的脆弱性,敦煌史部文献的整理工作仍然很庞大而艰巨。

3. 敦煌史部文献整理与学术贡献:敦煌史部文献整理研究对于中国古代历史学、文化学、地理学和社会学的研究都具有重要意义。

通过整理和研究敦煌史部文献,可以填补历史记录中的空白,还原特定历史时期的政治、经济、社会和文化状况,对于重要历史事件、社会结构、官制制度等方面的了解具有重要贡献。

此外,敦煌遗书中还包含了大量的地域志书和地理资料,对于古代地理学研究也有一定的价值。

4. 数字化技术的应用:随着数字化技术的进步,越来越多的敦煌史部文献得以数字化、存储和传播。

数字化技术的应用使得敦煌史部文献的整理和研究工作更加便利和广泛,并为更多的学者和研究机构提供了参与其中的机会。

总的来说,敦煌史部文献整理研究在对中国古代历史和文化的研究方面具有重要意义。

通过对敦煌遗书中的史部文献进行整理、研究和编辑,可以为历史学、文化学和地理学等领域的研究提供重要的资源和资料,有助于拓展对古代中国历史和文化的认识和理解。

民族崛起路百廿敦煌史

孙延政

【期刊名称】《中国图书评论》

【年(卷),期】2024()4

【摘要】敦煌,凝聚着连绵相沿的历史和不曾中断的文明,是丝绸之路上的耀眼明珠。

敦煌宝藏现世以来已走过百年风雨,敦煌学诞生后亦经历世纪沉浮,《寻梦与归来:敦煌宝藏离合史》以讲述故事的手法,回顾了一个世纪以来敦煌文物流散的历史,以及

几代学者的不懈努力,呕心沥血,追寻国宝、研究国宝,最终将“敦煌学”带回故土的历程。

这本书在展现敦煌学当年面貌的同时,折射出这一学科的蓬勃发展,还为广大

读者提供了对中国民族历史文化的深刻洞察。

它不仅是一部“真正的敦煌学学术史”,更是一次带领读者追寻文化情感的心灵旅程。

【总页数】5页(P124-128)

【作者】孙延政

【作者单位】中国人民大学历史学院

【正文语种】中文

【中图分类】K87

【相关文献】

1.民族品牌的大国风范——十大民族IT品牌崛起——大国崛起IT路

2.民族危機關頭知識分子的抉擇——國立敦煌藝術研究所成立史考察

3.杨富学、张海娟、胡蓉、王东合著《敦煌民族史》出版

4.探索北方民族史对敦煌石窟艺术发展的影响——

以月氏人迁徙和十六国北朝为例5.敦煌民族史研究的里程碑之作--杨富学等著《敦煌民族史》评述

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

敦煌文献与历史研究的回顾和展望(一)(1)1900年农历5月26日,道士王圆箓在敦煌莫高窟第16 窟甬道北壁发现了一个复洞(现编号为第17窟),洞内重重叠叠堆满了从十六国到北宋时期的经卷和文书。

这批古代文献总数在五万件以上,多数为手写本,也有极少量雕版印刷品和拓本;其形态有卷子、摺本(包括褶叶装、旋风装、蝴蝶装)、册叶本和单片纸叶等;其文字多为汉文,但古藏文、回鹘文、于阗文、粟特文、梵文和突厥文等其它文字的文献亦为数不少;其内容极为丰富,涉及宗教、历史、地理、语言、文学、美术、音乐、天文、历法、数学、医学等诸多学科,但以佛教典籍和寺院文书为主。

敦煌文献主要是指这批古代文献〔1〕。

不论从数量还是从文化内涵来看,敦煌文献的出土都可以说是本世纪我国最重要的文化发现。

但是,由于众所周知的原因,这些后来引起世界学术界震惊的珍贵文物在当时并没有得到应有的保护,致使其中的大部分先后流散到英、法、俄、日等国,对我国学者利用这批文献造成了极大的不便。

我国学术界自1909年得睹敦煌文献之时起,即开始对其进行整理和研究,经过我国学者和日、法、英等国学者的共同努力,以整理和研究敦煌文献为发端的学术研究领域逐渐扩大,并形成了一门新的学科——敦煌学。

现在,敦煌学已成为一门国际显学,而利用敦煌文献研究历史问题始终是敦煌学的重要组成部分。

本文拟对1909年以来我国学术界利用敦煌文献研究历史的有关情况略作回顾,并对这方面研究存在的问题和今后发展动向试作讨论。

对敦煌文献的整理和研究从一开始就是一门国际性的学问,在运用敦煌文献研究历史方面,国外学者也做出了很大贡献。

因篇幅所限,本文未能包括这方面的内容。

自1909年至今,我国学者利用敦煌文献研究历史的历程可分为三个阶段,1909年至1949年建国前为第一阶段,1949年建国后至1976年“文革”结束为第二阶段,“文革”后至今为第三阶段。

一第一阶段可以分为两个时期。

1909年至1925年《敦煌掇琐》出版以前是第一个时期。

敦煌文献遗失的感悟体会1900敦煌藏经洞的发现,是中国现代学术文化史上的一件大事。

从1909年9月伯希和将所劫部分文献带到北京,引起罗振玉、王国维、王仁俊、董康等中国学者关注,并开始进行有关研究迄今,时间已经过去了整整一百年。

百年之间,围绕敦煌文学及石窟艺术的一切,不仅使敦煌蜚声中外,成为东方文化圣地之一,而且也使“敦煌学”的研究发展成为一门世界性的“显学”。

一百年的敦煌学研究,结出了丰硕的成果,形成了一种独具特色的文化现象,同时也留给我们许多值得深入思考的问题。

回顾一百年来的敦煌学史,可以发现,敦煌的命运盛衰始终与中国的国运休戚相关。

2000 年6 月22 日是敦煌莫高窟藏经洞被发现100 周年纪念日。

北京、上海、敦煌等地都举行了各种活动, 北京还专门举办了敦煌艺术大展, 引起了不小的轰动。

这些都是为了纪念这一令国人感到无比自豪然而又是万分痛心的日子。

敦煌位于河西走廓西端, 扼连接中原与西域要道的咽喉, 是沿古丝绸之路西去东来时必经重镇。

历史上重要人物玄奘、铁木真、马可波罗等都在敦煌留下了他们的足迹, 吐蕃文化、西夏文明也在这里得到了印证和体现。

季羡林先生曾经指出, 甘肃、新疆一带是世界各大文化体系的交汇点, 是以儒家思想为代表的中华文化、以佛教教义为代表的印度文化、以伊斯兰教义为代表的穆斯林文化和以古希腊、罗马为代表的欧洲文化的融合地, 而敦煌文物正是这种交融的载体,其历史价值、艺术价值和认识价值不言而喻。

以研究敦煌文物为对象的敦煌学的兴起更是人类文明发展的必然。

可是, 这些在全世界也是无与伦比的瑰宝百年来竟遭到野蛮的破坏、掠夺和非法占有。

这也为中华民族国运的兴衰荣辱又一次敲响了警钟。

莫高窟亦称千佛洞, 位于敦煌东南, 坐落在鸣沙山砂砾岩上。

洞窟建筑坐西朝东, 完全符合科学原理。

冬季的西风从背后吹来, 风沙刮不进洞窟; 夏季东风强劲, 但窟区对面的三危山构成一道天然的屏障, 使风沙难于在此肆虐。

敦煌文书:渐进的回归..敦煌莫高窟有个奇特的参观规则:你买完门票后,并不知道自己将去看的是哪几个洞窟,因为参观路线是由讲解员实时调度的。

敦煌莫高窟共有735个洞窟,其中60多个向游客开放。

游客数十人一组,由讲解员带领,依据洞窟年代、位置、保存状况、可观赏性,特别是当时的人流分布情况,把游客分散到不同洞窟,以免对壁画、塑像造成损害。

今天将会看到什么,手持门票的游客事先并不知情。

不过有一个窟,他们是必去的,那就是第17窟——藏经洞。

120年前,藏经洞被意外发现,引来斯坦因、伯希和等欧洲探险家寻宝,洞中4万多件文书大半被劫掠到国外,并由此生发出一门全新的学科——敦煌学。

敦煌研究院讲解员李文澜每次带游客参观藏经洞,都会讲解一遍上世纪初文物流散海外的故事。

大多数游客事先也约略知道,只是,他们站在藏经洞门口,仍然会疑惑地询问李文澜:哪里是藏经洞?这个洞窟太知名,在中国文明史上太重要,以至于游客不相信,眼前这个不起眼的石洞竟会是那个大名鼎鼎的藏经洞。

藏经洞的外形实在和声名不匹配:它太小了,洞口只有一扇窗户见方,而且是开在另一个洞窟的内壁上,就像是墙上的佛龛,或是房间里的壁橱。

“藏经洞有多大?”常有游客询问李文澜。

李文澜会告诉他们:“长宽高都不足三米。

”这么小,不就和一个停车位的容积差不多?游客惊讶之余,多少有些失望。

看完小小的藏经洞,游客会在洞外一块空地上留影,面前是由王道士的三清宫改造而成的敦煌藏经洞陈列馆。

这个陈列馆李文澜一般是不带游客去的,也有一些游客信步走进去转一圈,发现聚光灯下,展出的经卷、画作都是当代复制品,下方一个个铭牌上写着真品的所在:英国图书馆、英国博物馆、法国国家图书馆、巴黎吉美博物馆、美国哈佛大学赛克勒博物馆……曾在藏经洞封存了约900年的敦煌文书散布在全世界。

“敦煌,吾国学术之伤心史也。

”陈寅恪在20世纪初的喟叹被镌刻在石碑上,置于陈列馆庭院中央。

中国学人伤心于敦煌文物流散,更是伤心于那个文物流散的时代——中国落后于西方列强,无力守护疆土、无力守护先人遗赠的时代。