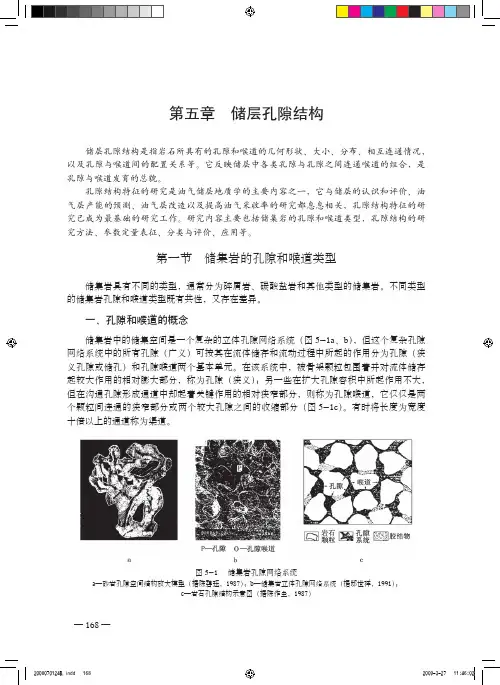

第五章 储层孔隙结构

- 格式:ppt

- 大小:1011.51 KB

- 文档页数:76

《储层地质学》期末复习题第一章绪论一、名词解释1、储集岩2、储层3、储层地质学第二章储层的基本特征一、名词解释1、孔隙度2、有效孔隙度3、流动孔隙度4、绝对渗透率5、相渗透率6、相对渗透率7、原始含油饱和度8、残余油饱和度9、达西定律二、简答题1、简述孔隙度的影响因素。

2、简述渗透率的影响因素。

3、简述孔隙度与渗透率的关系第三章储层的分布特征一、简答题1、简述储层的岩性分类?2、简述碎屑岩储层岩石类型?3、简述碳酸盐岩储层岩石类型?4、简述火山碎屑岩储层岩石类型?5、风化壳储层的结构6、泥质岩储层的形成条件二、论述题1、简述我国中、新生代含油气湖盆中的主要储集砂体成因类型及主要特征。

(要点:重点针对河流相、三角洲、扇三角洲、滩坝、浊积岩等砂体分析其平面及剖面展布特征)第四章储层孔隙成岩演化及其模型一、名词解释1、成岩作用2、同生成岩阶段3、表生成岩阶段二、简答题1、次生孔隙形成的原因主要有哪些?2、碳酸盐岩储层成岩作用类型有哪些?3、如何识别次次生孔隙。

三、论述题1、简述成岩阶段划分依据及各成岩阶段标志2、论述碎屑岩储层的主要成岩作用类型及其对储层发育的影响。

3、论述影响储层发育的主要因素有哪些方面。

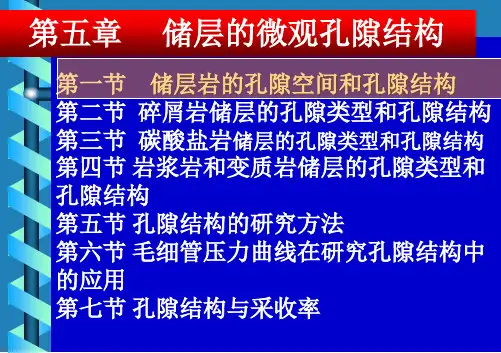

第五章储层微观孔隙结构一、名词解释1、孔隙结构2、原生孔隙3、次生孔隙4、喉道5、排驱压力二、简答题1、简述砂岩碎屑岩储层的孔隙与喉道类型。

2、简述碳酸盐岩储层的孔隙与喉道类型。

三、论述题试述毛管压力曲线的作用?并分析下列毛管压力曲线所代表的含义第六章储层非均质性一、名词解释1、储层非均质性2、层内非均质性3、层间非均质性4、平面非均质性二、简答题1、请指出储层非均质性的影响因素。

2、如何表征层内非均质性?三、论述题1、论述裘怿楠(1992)关于储层非均质性的分类及其主要研究内容。

2、论述宏观非均质性对油气采收率的影响(要点:分析层内、层间、平面非均质性对油气采收率的影响)第七章储层敏感性一、名词解释1、储层敏感性2、水敏性3、酸敏性4、速敏性二、简答题1、储层损害的原因?2、储层敏感性类型?《储层地质学》期末复习题参考答案第一章绪论一、名词解释1、储集岩:具有孔隙空间并能储渗流体的岩石。

4 储层孔隙结构特征(图版314~744)4.1 储层孔隙类型(图版314~343)本区孔隙按成因分为三大类:即原生孔隙、次生孔隙、微裂缝等。

4.1.1 原生孔隙:包括原生粒间孔、部分粒内孔及微孔隙原生粒间孔隙:由于长期的压实作用及成岩致密化过程,保存的原生粒间孔隙已较少,一般小于2.5%,平均不足1%。

榆林地区山2储层较发育,最高可达9%。

孔径200~300μm左右,形态较简单,以三角形、四边形及多边形为主。

原生粒内孔:主要存在于燧石或粉砂岩岩屑中,并在成岩过程中有溶蚀扩大的现象,形态不规则,大小5~20μm左右,面孔率较低,一般不高于0.5%。

微孔:指存在于粘土杂基微粒之间的孔隙,孔径一般小于0.5μm,是该区主要的储集空间之一,对孔隙度的贡献,均在60%~70%以上,部分层段甚至达到90%以上。

4.1.2 次生孔隙:次生孔隙类型较多,有岩屑溶孔、长石溶孔、长石铸模孔、杂基溶孔、高岭石晶间孔等。

长石溶孔及铸模孔:在深埋酸性介质条件下,长石等铝硅酸盐矿物由于介质条件的变化,变为不稳定矿物,常形成梳状、蜂窝状孔隙,部分呈铸模孔,苏里格地区及南部陕99井区此类孔隙较常见。

其面孔率最高可达2.5%(榆16井,1987m),孔径最大可达1000~5000μm,大小不均。

岩屑溶孔:多见于中酸性喷发岩、片岩、部分粉砂岩岩屑及少量片麻岩岩屑,是本区最常见的一类储集空间,溶孔中残余有大量粘土矿物,并有析出的自形石英等。

最高面孔率可达4%,形态不规则状,孔径大小不等,大者可达300~3000μm,小者仅数微米至十几微米,平均50~300μm。

杂基溶孔:松散堆积在孔隙中的杂基如火山灰等长期在酸性介质条件下发生溶蚀,此类孔隙是该区储层中较常见的孔隙,其孔径一般在数微米至200μm之间,形态不规则,常残余有杂基,面孔率最高可达5%,平均1.5%。

高岭石晶间孔:岩屑蚀变成因高岭石结晶差,晶间孔少,不足高岭石含量的1/10,孔径<1μm;孔隙沉淀成因的高岭石结晶良好,孔径较大,可达5~20μm,其面孔率约占高岭石总量的1/2~1/4,其面孔率最高可达2.8%。

陆相页岩油储层孔隙结构特征及其控制因素发布时间:2023-03-03T03:27:16.492Z 来源:《科技新时代》2022年20期作者:李林泽[导读] 页岩孔隙结构是页岩油富集机理的重要研究内容。

李林泽中国石化胜利油田勘探开发研究院,山东东营 257000摘要:页岩孔隙结构是页岩油富集机理的重要研究内容。

本文将中国不同盆地内陆相页岩油储层的孔隙结构特征进行对比,以期明确岩矿组分、裂缝构造等对孔隙结构的影响及作用机制。

原生孔隙、次生孔隙、微裂缝是陆相页岩的主要储集空间。

中低演化程度条件下,有机质含量与中孔孔体积、孔比表面积呈负相关关系。

层理缝、构造缝为宏孔提供了更多的孔体积。

关键词:陆相页岩油;矿物组构;孔隙结构;孔径分布引言页岩油作为重要的非常规能源战略接替阵地,勘探开发浪潮正在快速兴起[1]。

页岩储层具有复杂的油层物理特征,岩性、矿物组成、裂缝系统等对流体物性有重要影响,储层的孔隙结构表征与流体赋存动用密切相关,也是实现页岩油开发实践突破中的重要研究内容。

本文综合对比对比我国不同盆地、不同层系的陆相页岩油储层特征,旨在厘清孔隙结构的主控因素和作用机制,以期为后续开发效果提升提供借鉴。

1地质概况吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组全段含油,局部富集,为典型陆相页岩油储层[2]。

芦草沟组为陆相咸化湖盆沉积,具有碎屑岩-碳酸盐岩-火山岩-膏盐混积、源储一体、频繁互层的特点,可分为上下两个甜点段,平均厚度分别为25m和38m,层段埋深3000-4000m。

岩性组合以陆源碎屑岩、碳酸盐岩、火山岩碎屑岩混积为主,烃源岩有机质丰度高,成熟度介于0.8%-0.95%。

松辽盆地青山口组富有机质页岩形成于白垩纪晚期,分布在中央坳陷区和东南斜坡带,自下而上分为三段,青一段为深湖相泥页岩,青二段和青三段为半深湖-滨浅湖泥岩夹粉砂岩,TOC介于1.6%-3.84%,Ro介于0.8%-1.24%[3]。

济阳坳陷沙三段为还原性湖相沉积,发育深灰色泥岩夹粉砂岩、细砂岩,碳酸盐岩等细碎屑沉积,泥页岩厚度100-300m,有机质类型为I型和II1型,TOC介于2%-4%,Ro介于0.7%-1.0%,生油潜力良好。

储层微观孔隙结构研究储层微观孔隙结构研究进展1.储层微观孔隙结构的影响因素和成因分析储层微观孔隙结构受多因素影响,成因分析是储层孔隙结构研究的最基本的内容,它能帮助研究者从深层次准确把握储层孔隙结构的特征,受到研究者的高度重视。

1.1地质作用对储层微观孔隙结构的影响储层物性受沉积作用、成岩作用、构造作用的共同控制。

沉积作用对碎屑岩结构、分选、磨圆、杂基含量等起到明显的控制作用,不同的沉积环境对碳酸盐岩的结构组分影响很大。

从沉积物脱离水环境之后,随着埋藏深度的不断加深,一系列的成岩作用使得储层物性进一步复杂化。

一般而言,压实作用、压溶作用、胶结作用对储层物性起破坏性作用;交代作用、重结晶作用、溶蚀作用对储层物性起到建设性作用。

而构造作用产生的裂缝等对物性的改造有较为显著地影响,使储层的非均质性更加明显,而这一点在碳酸盐岩储层中尤为突出。

1.2油气田开发对储层微观孔隙结构的影响储层孔隙结构影响着储层的注采开发,同时,随着注水、压裂等一系列油气田开发增产措施的实施,储层孔隙结构也相应发生了变化。

王美娜等研究了注水开发对胜坨油田坨断块沙二段储层性质的影响,发现注水开发一定程度上改善了储层孔隙结构。

唐洪明等以辽河高升油田莲花油层为例,研究了蒸汽驱对储层孔隙结构和矿物组成的影响。

结果表明,蒸汽驱导致储层孔隙度、孔隙直径增大,喉道半径、渗透率减小,增强了孔喉分布的非均质性。

2.储层微孔隙结构研究方法2.1成岩作用方法该方法通过对各种成岩作用在储层孔隙结构演化中的作用进行梳理,从而了解储层孔隙结构对应发生的变化。

该方法的优点是对孔隙结构的成因可以有比较深入的认识,缺点是偏向于定性分析,难以有效的定量化表征。

刘林玉等对白马南地区长砂岩成岩作用进行了分析,认为压实作用和胶结作用强烈地破坏了砂岩的原生孔隙结构,溶蚀作用和破裂作用则有效地改善了砂岩的孔隙结构。

2.2铸体薄片观察法该方法是将带色的有机玻璃或环氧树脂注入岩石的储集空间中,待树脂凝固后,再将岩心切片放在显微镜下观察,用以研究岩心薄片中的面孔率、孔喉类型、连通性、孔喉配位数以及碎屑组分等。

储层评价与预测新技术培训班储层孔隙结构研究新进展第一部分储层孔隙结构概述一、孔隙结构的基本概念及组成1、孔隙结构:指储集层岩石中的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及相互连通配置关系。

2、储集层岩石内部的组成(1)岩石的骨架颗粒--由无机矿物颗粒构成,是储集层岩石的骨架结构,对孔洞缝起支撑作用。

(2)孔隙--储集岩的储集空间,指孔洞缝,是颗粒与颗粒之间的空隙部分,是油气的储集空间。

(3)喉道--连接孔洞缝的狭窄部分,是油气渗滤的通道。

(4)填隙物--充填在孔洞缝和喉道中的沉积物(基质)和成岩物(胶结物)。

Wardlaw(1990)学者还提出,应将两连通孔隙之间最窄的部位称为喉道, 而介于最狭窄部位左右部分均称为孔隙。

也就是说, 喉道仅仅指某一点处的通道大小, 它没有长度和体积概念, 只有面积概念, 即当对一个连通孔隙空间沿流动方向截面无数次时, 所获得截面积最小的位置就称为喉道, 因此这个定义下的喉道是不存在体积大小, 即喉道可用直径确定, 孔隙可用直径和体积确定。

实际上流体在孔隙系统中流动关键就在于必须克服这个喉道大小产生的毛细管阻力。

压汞测试得到的毛管压力—汞饱和度关系曲线就反映了毛管压力对应的储集岩喉道直径及该喉道所控制连通的孔隙体积占总孔隙体积的百分数,这种大小分布称为孔喉大小分布。

储集空间的大小、形状、分布和渗滤通道的形状、粗细和充填在孔喉中的填隙物的成分、含量等都直接影响孔隙度和渗透率的变化。

故在研究储集层的孔隙结构中常把四部分作为统一整体进行综合研究。

二、储集层的孔隙结构1、储集空间类型控制孔洞缝的大小、形状、分布。

(1)孔隙(pore)A 原生孔隙---沉积时颗粒之间未充填满的保留部分特点:形状规则,大小相近,分布均匀。

B 次生孔隙---成岩作用过程中,颗粒、胶结物、基质被溶解后形成的粒间溶孔、粒内溶孔、胶结物内溶孔。

C 裂缝---成岩作用或构造作用下形成的2、喉道类型(1)喉道(throat):指连通孔隙与孔隙之间的狭窄部分。

储层孔隙结构前言孔隙结构是指岩石内的孔隙和喉道类型,大小,分布以及相互联通关系。

孔隙为岩石颗粒包围着的较大空间,喉道为两个较大孔隙空间之间的连通部分。

孔隙是流体存在于岩石的基本储集空间,而喉道则是控制流体在岩石中渗流的重要的通道。

流体在自然界复杂的孔隙系统中流动时,都要经历一系列交替着的孔隙和喉道。

无论是油气在二次运移过程中油气驱替孔隙介质中所充满的水时,还是在开采过程中油气从孔隙介质中被驱替出来时,都受流动通道中最小断面(即喉道直径)所控制。

所以研究储层孔隙结构,对油气田的开采,开发都具有重大意义。

1.储层岩石的孔隙及其类型岩石颗粒间未被胶结物质或其他固体物质占据的空间统称为空隙。

地球上没有空隙的岩石是不存在的,只是不同岩石的孔隙大小,形状和发育程度不同而已;除砂岩颗粒间存在空隙外,碳酸盐岩中可溶成分受地下水溶蚀后形成空隙;火成岩由于成岩时气体占据而形成孔隙;各种岩石在地应力,构造应力及地质作用后产生裂缝(微裂缝)形成另一类形式的孔隙。

空隙按照几何尺寸大小或现状可分为孔隙(一般指砂岩),空洞(一般指碳酸盐),和裂缝。

由于孔隙是最普遍的形式,所以常笼统地将空隙统称为孔隙。

岩石颗粒间未被胶结物质充满或未被固体物质占据的空间统称为孔隙。

所谓的胶结是指将沉积物压在一起的过程中,受压力的作用,岩石的一些矿物慢慢溶解在水里,于是含有矿物的水溶液就会渗入沉积物颗粒间的孔隙中。

当含有矿物的水溶液中的矿物结晶时,沉积物颗粒被晶体粘在一起就叫做胶结。

胶结物就是指成岩期在岩石颗粒之间起粘连作用的化学沉淀物。

根据不同研究目的,孔隙分类方案也有所不同。

归纳起来大体有三种分类方案:(1)按孔隙成因的分类,将孔隙分为原生,次生两大类,每一类型又进一步细分为若干次一级类型;(2)按孔隙产状分类(所谓产状是指岩石结构面的空间几何形态,包括走向,倾向和倾角三个要素),如将碎屑岩孔隙分为粒间孔隙,粒内孔隙,微孔隙;(3)按孔隙大小分类,将孔隙分为超毛细管孔隙,毛细管孔隙和微毛细管孔隙等。