储层孔隙演化(一) 孔隙破坏机制共35页

- 格式:ppt

- 大小:4.27 MB

- 文档页数:35

第四章储层孔隙结构储集岩的孔隙结构是指岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系。

孔隙结构属于油气储层的微观研究范畴,而油气储层的孔隙度、渗透率和流体饱和度则属于宏观统计的范畴。

研究孔隙结构,深入揭示油气储层的内部结构,对油气田勘探和开发有着重要的意义。

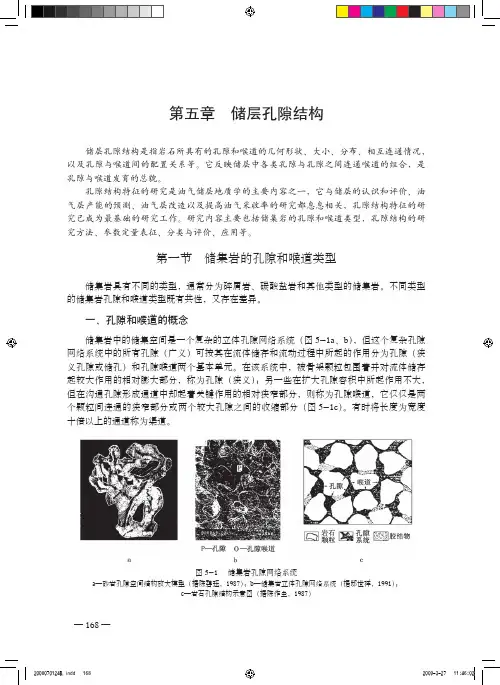

第一节储集岩的孔隙和喉道类型储集岩的基本储集空间可划分为孔隙(广义的孔隙,包括孔隙、裂缝和溶洞)和喉道。

一般地,可以将岩石颗粒包围着的较大空间称为孔隙,而仅仅在二个颗粒间连通的狭窄部分称为喉道,或者说,两个较大孔隙空间之间的连通部分称为喉道。

孔隙是流体赋存于岩石中的基本储集空间,而喉道则是控制流体在岩石中渗流的重要的通道。

流体在自然界复杂的孔隙系统中流动时,都要经历一系列交替着的孔隙和喉道。

无论是油气在二次运移过程中油气驱替孔隙介质所充满的水时,还是在开采过程中油气从孔隙介质中被驱替出来时,都受流动通道中最小的断面(即喉道直径)所控制。

显然,喉道的大小和分布以及它们的几何形状是影响储集岩渗流特征的主要因素。

一、碎屑岩的孔隙和喉道类型1.碎屑岩的孔隙类型关于孔隙类型的划分,前人从不同角度曾提出了许多方案。

归纳起来,大体有以下三种:按孔隙成因的分类:将孔隙分为原生、次生及混合成因三大类。

每一类型又进一步细分为若干次一级类型。

这是目前国内外比较流行的一种分类方案,如V.Schmidt(1979)的分类。

按孔隙大小的分类:将孔隙分为超毛细管孔隙(孔隙直径大于500μm,裂缝宽度大于250μm)、毛细管孔隙(孔隙直径500~0.2μm,裂缝宽度250~0.1μm)和微毛细管孔隙(孔隙直径小于0.2μm,裂缝宽度小于0.1μm)。

这种分类着重强调孔隙大小对渗流作用的物理意义。

按孔隙成因和孔隙几何形状的分类:将孔隙分为粒间孔隙、溶蚀孔隙、微孔隙及裂缝孔隙四种类型(Pittman,1979)。

显然,其中微孔隙是按孔隙大小来划分的(Pittman定义的微孔隙直径小于0.5μm),其他则是从成因的角度。

储层伤害机理一、微细孔喉渗流特征引起的流动残液滞留当液相(或气相)中的分子碰撞到固体表面时,由于它们之间的相互作用,使一些分子停留在固体表面上,当体系达到热力学平衡时,固体表面上的液相(或气相)分子的浓度比在液相(或气相)中的浓度大,这种现象称为吸附作用。

通常把固体称为吸附剂,被吸附的物质称为吸附质。

压裂液进入岩心后会由于吸附等作用造成在孔隙介质中的滞留,引起储层伤害。

1滞留机理压裂液中稠化剂分子物质在孔隙介质中的滞留,会改变孔隙结构,降低渗透率,引起储层损害。

大分子物质滞留的主要方式有三种:即吸附滞留、机械捕集和水力滞留,其中最主要的是吸附滞留。

(1)吸附滞留通常认为,表面活性剂或聚合物在固体界面上的吸附,是由于表面活性剂或聚合物分子与固体表面或邻近表面的化学物质间相互作用的结果。

一般认为,吸附以下几种方式进行[21]。

(1)静电力吸附若带电荷粘上矿物与电荷相反表面活性剂的离子接触,则它们间的静电作用所引起的吸附起支配作用,即吸附质离子主要是通过静电力吸附于具有相反电荷的,未被反离子占据的固体表面卜,或吸附一于固体表面的反离一子被同电性的吸附质离子所取代。

(2)氢键吸附许多含羟基、酚基、羧基或氨基的体系中,吸附分子或离子与固体表面极性基团之间常常通过氢键而发生吸附。

所谓氢键,是一种山于氢原子结构上的特殊性所能形成的一种特异键型。

因为氢原子与电负性大的原子形成共价键时,在氢原子上有剩余作用力,因而可与另一电负性大的原子形成一种较强的,具有方向性的范式引力。

(3)色散力吸附这是一种由瞬时偶极矩之间相互作用力而形成的吸附。

色散力吸附在任何场合均可发生,可作为其它吸附作用的补充。

(4)疏水力吸附通常,在水介质中某些疏水基团与固体表面上的亲油部位相互作用,以达到逃离水介质的目的。

另外,原来亲水的粘土矿物表面由于某些组分的吸附具有亲油性,也可以与表面活性剂或聚合物的非极性部分,通过疏水作用相互联接从而导致固体表面润湿性的转化。

第29卷第4期油气地质与采收率Vol.29,No.42022年7月Petroleum Geology and Recovery EfficiencyJul.2022—————————————收稿日期:2021-08-21。

作者简介:吴伟(1987—),男,四川营山人,高级工程师,博士,从事非常规页岩气成藏及富集规律研究。

E-mail :*********************.cn 。

基金项目:国家自然科学基金项目“海相富气页岩低阻成因及其对含气性的控制机理”(42072151),国家科技重大专项“五峰-龙马溪组富有机质页岩储层精细描述与页岩气成藏机理”(2017ZX05035-02)。

文章编号:1009-9603(2022)04-0035-11DOI :10.13673/37-1359/te.202108062页岩储层孔隙结构与分形特征演化规律吴伟1,梁志凯2,3,郑马嘉4,姜振学2,3,郭婕2,3,薛子鑫2,3,王孟2,3(1.中国石油西南油气田公司页岩气研究院,四川成都610051;2.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;3.中国石油大学(北京)非常规油气科学技术研究院,北京102249;4.四川长宁天然气开发有限责任公司,四川成都610051)摘要:为了研究页岩储层演化对其分形维数的影响,以鄂尔多斯盆地延长组低成熟度陆相页岩、松辽盆地沙河子组高成熟度陆相页岩、川南地区龙马溪组高—过成熟度海相页岩为例,利用X 射线衍射分析、地球化学分析、氮气吸附实验等手段,结合FHH 与热力学模型,研究不同分形维数的演化特征,利用灰色关联系数法分析不同演化阶段分形维数的控制因素。

结果表明:低成熟度陆相页岩分形维数较低,高成熟度海相、陆相页岩具有较高的分形维数。

高—过成熟度海相页岩中,较高的孔表面积与孔体积会造成孔隙复杂程度明显增高,但这种关系在低成熟度陆相页岩并不明显,可能是滞留烃造成微孔阻塞或覆盖孔隙表面,使分形维数下降。