第二节 储层岩石的孔隙性

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:5

第二节 储层岩石的孔隙性(3学时)一、教学目的掌握孔隙的分类、定义、 测量方法和影响因素。

二、教学重点、难点教学重点1、孔隙的分类和定义教学难点1、孔隙的分类和定义三、教法说明课堂讲授并辅助以多媒体课件展示相关的数据和图表四、教学内容本节主要介绍四个方面的问题:一、孔隙度的定义和分类二、孔隙度的测量三、影响孔隙度的因素(一)、孔隙度的定义和分类1、孔隙度的定义岩石的孔隙度是指岩石的孔隙体积与岩石外观体积的比值,常用百分数表示,记为φ式中:Vr——岩石的骨架体积,米3,cm3Vp——岩石的孔隙体积,米3,cm3V f——岩石的视体积,米3,cm3φ——岩石的孔隙度,%2、孔隙度的分类我们已知讲过,孔隙空间可以分为有效孔隙和无效孔隙,所以相应地,孔隙度也可以分为:A、绝对孔隙度,φa绝对孔隙度是指岩石所有孔隙体积(有效+无效)与岩石视体积之比。

Vap——总孔隙体积,=V有效+V无效V f——岩石的视体积φa——岩石的绝对孔隙度B、有效孔隙度由于储油岩石孔隙的复杂性,所以在岩石孔隙中,并非所有的孔隙都是有用的,比如说函端孔隙和孔道半径很小(r<0.0001mm)的孔隙,这样的孔隙实际上对流体的流动毫无价值,所以人们将流体能在其中流动且相互连通的孔道称为有效孔隙,有效孔隙与岩石视体积的比值称为有效孔隙度。

Vep——岩石有效孔隙体积V f——岩石的外观体积φe——岩石的有效孔隙度大家值得注意的是:由于流体只能在大于0.0001mm半径的孔道中流动,因此,孔道小于0.0001mm的那些孔隙也被看作是死孔隙,同样被这些微小孔道包围的大孔道当然也属于死孔隙之列。

另外,从上面的分析中我们不难看出,还应当存在一种孔隙度。

C、流动孔隙度φmVmp——流动孔隙度V f——岩石的外观体积φm——流动体积很显然,流动体积是指有效孔隙中,允许流何流动的那一部分孔道体积。

它不仅排除了死孔隙,也包括束缚水占据的部分以及岩石表面吸附流体所占据的孔道部分。

第二章储层岩石的物理性质第—节砂岩的骨架性质1 砂岩的粒度组成➢砂岩的粒度组成是指构成砂岩的各种大小不同颗粒的相对含量,通常以质量分数表示。

➢常用的粒度组成测定方法有筛析法、沉降法和薄片法。

薄片法:较大直径;筛析法:中小直径;沉降法:<40um的砂粒。

沉降法的原理是是通过测定颗粒在介质中的沉降速度,间接获得颗粒的粒度组成。

〔粒度10~50um,岩石颗粒的百分数不应超过1%〕➢岩石颗粒的不均匀系数α定义为粒度组成累积分布曲线上某两个累计质量分数所对应的颗粒直径的比值。

α=d60/d10➢分选系数:以累计质量25%、50%、75%三点,将粒度组成分为四段,则分选系数为S=(d75/d25)开方2 岩石的比面➢岩石的比面是指单位体积岩石的总外表积。

单位为m2/m3S=A/V比面的影响因素:随颗粒的直径变小,比面变大;掩饰的骨架颗粒越不规则,岩石的比面越大。

➢比面的求取方法:直接法〔实验测定〕、间接法〔资料计算〕。

第二节储层岩石的孔隙性1孔隙和孔隙结构➢岩石的空隙是指岩石中未被碎屑颗粒、胶结物或其他固体物质充填的空间。

常用“孔隙〞替代“空隙〞。

✧砂岩岩石的孔隙空间主要由喉道和孔隙组成。

一般将碎屑颗粒包围较大的空间称为孔隙,在颗粒间联通的狭窄局部称为喉道。

✧孔隙大小、形态决定岩石的储集能力;喉道大小、形态操作孔隙的储集和渗透能力。

➢岩石的孔隙结构是指岩石中的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其连通关系。

2 储层岩石的孔隙特征➢按成因,砂岩中存在四种根本孔隙类型:粒间孔隙、溶蚀孔隙、微孔隙、裂隙。

3 储层岩石的孔隙度➢储层岩石的孔隙度是指岩石孔隙体积与其外表的体积的比值。

➢依据岩石的孔隙是否连通和在肯定压差下流体能否在其中流动,岩石的孔隙度分为:绝对孔隙度、有效孔隙度、流动孔隙度。

✧绝对孔隙度是指岩石的总孔隙体积〔包含连通的和不连通的〕或绝对孔隙体积与岩石外表体积的比值。

✧有效孔隙度是指岩石在肯定压差作用下,被油、气、水饱和且连通的孔隙体积与岩石外表体积的比值。

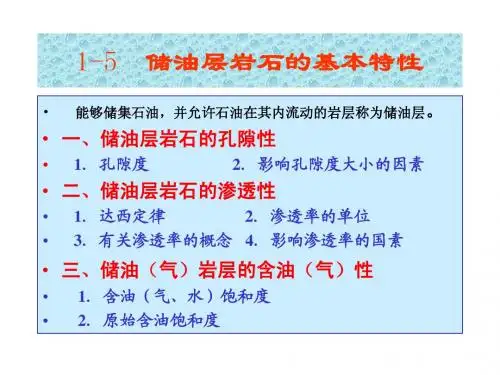

可编辑修改精选全文完整版油层物理教学大纲(杜建芬)-西南石油大学油气田油气井考研内部题库《油层物理》教学大纲一、课程基本信息1、课程英文名称:Petrophysics2、课程类别:专业基础课程3、课程学时:总学时48,实验学时84、学分:35、先修课程:石油地质、物理化学、工程流体力学6、适用专业:石油工程、资源勘查工程及相关专业7、大纲执笔:石油工程教研室杜建芬8、大纲审批:石油工程学院学术委员会9、制定(修订)时间:2006.10二、课程的目的与任务:《油层物理》是石油工程、资源勘查工程等专业必修的一门重要的专业基础课,是一门建立在实验基础上的、实践性很强的课程,是学好其它后续专业课程如渗流力学、油藏工程、油藏数值模拟、采油工程、试井分析、保护储层技术、天然气工程、提高采收率等的非常关键的课程。

其主要目的与任务是培养学生的实验动手能力,掌握有关储层岩石和储层流体的基本物理性质以及多相流体在储层岩石中的基本渗流机理。

三、课程的基本要求:1、要求学生能准确理解、牢固掌握、正确运用本课程涉及到的基本概念、基本理论和基本方法。

2、要求学生掌握油层物理相应的实验技能,包括各种物性参数的实验测定原理,实验数据的处理方法等。

四、教学内容、要求及学时分配:(一)理论教学(42学时)绪论(2学时)教学内容:一、学科发展概况二、研究对象三、研究内容四、研究目的五、研究方法六、课程的特点和要求七、参考书●教学要求:了解油层物理的学科发展、研究对象、内容和方法,明确学习目和方法。

第一章储层岩石的物理特性(14学时)●教学内容及学时分配:第一节储层岩石的骨架性质(3学时)一、岩石的粒度组成二、岩石的比面第二节储层岩石的孔隙结构及孔隙性(4学时)一、储层岩石的孔隙结构二、岩石的孔隙度三、影响岩石孔隙度大小的因素四、岩石孔隙度的测定方法五、孔隙度与表征体积单元六、储层岩石的压缩性第三节储层岩石的流体饱和度(1学时)一、流体饱和度的概念二、几个重要的饱和度三、流体饱和度的测定方法第四节储层岩石的渗透性(3学时)一、达西定律及岩石的绝对渗透率二、岩石绝对渗透率的测定原理三、岩石渗透率的实验室测定四、影响岩石渗透率的因素五、岩石渗透率的估算第五节储层岩性参数的平均值处理方法(1学时)一、岩石物性参数的算术平均法二、岩石物性参数的加权平均法三、岩石物性参数的渗流方程平均法第六节储层岩石的其它物理性质(自学)一、储层岩石的热学性质二、储层岩石的导电性三、储层岩石的声学特性四、储层岩石的放射性第七节储层岩石的敏感性(2学时)一、胶结物及胶结类型二、胶结物中的敏感性矿物三、储层敏感性评价方法●教学要求:明确储层岩石的骨架结构和孔隙结构的复杂性;掌握各种岩石物性参数的基本定义、影响因素及测定方法;明确储层伤害机理及评价方法。

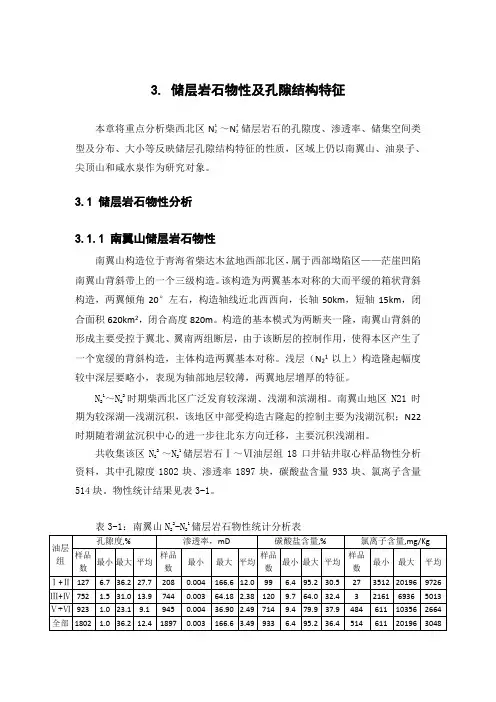

3. 储层岩石物性及孔隙结构特征本章将重点分析柴西北区N12 ~N22储层岩石的孔隙度、渗透率、储集空间类型及分布、大小等反映储层孔隙结构特征的性质,区域上仍以南翼山、油泉子、尖顶山和咸水泉作为研究对象。

3.1 储层岩石物性分析3.1.1 南翼山储层岩石物性南翼山构造位于青海省柴达木盆地西部北区,属于西部坳陷区——茫崖凹陷南翼山背斜带上的一个三级构造。

该构造为两翼基本对称的大而平缓的箱状背斜构造,两翼倾角20°左右,构造轴线近北西西向,长轴50km,短轴15km,闭合面积620km2,闭合高度820m。

构造的基本模式为两断夹一隆,南翼山背斜的形成主要受控于翼北、翼南两组断层,由于该断层的控制作用,使得本区产生了一个宽缓的背斜构造,主体构造两翼基本对称。

浅层(N21以上)构造隆起幅度较中深层要略小,表现为轴部地层较薄,两翼地层增厚的特征。

N21~N22时期柴西北区广泛发育较深湖、浅湖和滨湖相。

南翼山地区N21时期为较深湖—浅湖沉积,该地区中部受构造古隆起的控制主要为浅湖沉积;N22时期随着湖盆沉积中心的进一步往北东方向迁移,主要沉积浅湖相。

共收集该区N22~N21储层岩石Ⅰ~Ⅵ油层组18口井钻井取心样品物性分析资料,其中孔隙度1802块、渗透率1897块,碳酸盐含量933块、氯离子含量514块。

物性统计结果见表3-1。

21从统计结果来看,南翼山油田除Ⅰ+Ⅱ油组孔隙度和渗透率稍高些,Ⅲ+Ⅳ和Ⅴ+Ⅵ油层组物性基本一致,均表现出物性总体较差,属典型中-低孔隙度、低-特低渗透率储层。

图3-1是该油田统计的所有样品的孔隙度与渗透率关系图。

图3-1 南翼山N22-N21储层岩石孔渗关系由图3-1可以看出,该区孔渗分布存在明显的两个区域(图中大圈和小圈),小圈内的孔渗稍高些,是浅部Ⅰ+Ⅱ油层组岩石的孔渗分布,孔隙度一般大于25%,而深透率一般在10mD左右。

而大圈内是Ⅲ+Ⅳ和Ⅴ+Ⅵ油层组岩石的孔渗分布,孔隙度一般在5%-20%之间,渗透率在0.01mD-10mD之间。

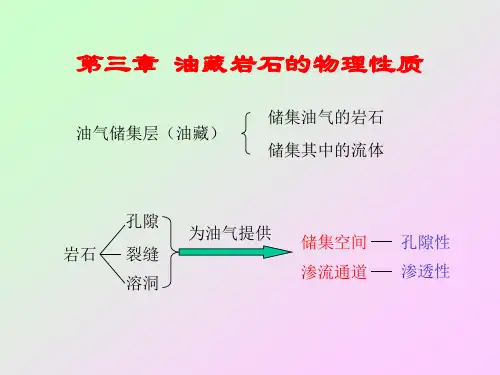

1781 储层岩石孔隙和类型组成岩石的颗粒彼此之间没有被胶结物或固态物质填充的地方称为空隙,所有的岩石都有一定的空隙,只是岩石不同,其空隙大小发育程度和形状各异而已,空隙的分类是根据几何尺寸亦或现状,大体可以划分为孔隙(常指砂岩)、裂缝与空洞(常指碳酸盐岩)等,由于空隙的存在较普遍,所以常将空隙统称为孔隙[1]。

岩石中的孔隙作为石油在其中存储和流动的载体,所以孔隙形状、大小、连通状况及发育程度会直接影响石油的存储数量和运移能力。

目前石油行业标准针对孔隙进行分类,该标准的划分原则是:根据储集层的岩石类型划分为碎屑岩孔隙、非常规储集岩孔隙和碳酸盐岩孔隙类型。

1.1 碎屑岩孔隙类型粒间孔是指碎屑岩中的颗粒之间的孔隙,按照碎屑岩中填充杂质和胶结物的数量可进一步划分为原生、剩余和溶蚀粒间孔。

(1)原生粒间孔是指孔隙中存有微量填充物或者不存在填充物,孔隙的形态与分布均匀,大致能反应沉积时期的粒间孔隙的原始状态。

(2)剩余粒间孔只是由于碎屑颗粒被压实发生形变和粒间孔隙中存在填充物而使孔隙变小。

(3)溶蚀粒间孔是指岩石颗粒被溶蚀作用侵蚀而形成的。

其包括长条形溶蚀粒间孔、港湾形溶蚀粒间孔和大溶孔等。

粒内孔属于碎屑岩颗粒自身内部孔隙,这种孔隙类型比较少,大多属于不连通或者孤立的,所以对油气的聚集作用微弱。

填隙物内孔分布较普遍,在碎屑岩储层中都会存在,但是含量不同,这种内孔大都属于小孔隙,由于晶粒大小的不同,其所包括的孔隙又有相对的大小分别。

1.2 碳酸盐岩孔隙类型该孔隙类型常根据孔隙的成因或者结构特征等进行分类,主要分为孔隙和裂缝两大类。

(1)孔隙主要可以分为粒间孔、生物孔、晶间孔、溶孔和鸟眼孔等。

(2)裂缝根据成因可分为构造裂缝和非构造裂缝两种。

①构造裂缝是由于构造应力大于岩石的弹性限度,从而岩石发生裂变而形成的一种裂缝形式,该裂缝主要特点是边缘处平直,方向性较明显、延伸较远、易成组的出现。

由于构造运动而形成的错综复杂的裂缝相互交织,形成了碳酸盐岩储层的重要存储空间与油气的运移通道,该裂缝常发育在特定的岩层之中,裂缝的发育程度与岩石的岩性紧密相关,岩性脆就易形成裂缝,所以构造裂缝常在白云岩中最为发育,石灰岩次之,泥灰岩最差。

4.4.4 山2储层孔隙结构特征(图版501-631)山2储层岩性以岩屑砂岩、岩屑质石英砂岩、石英砂岩等三类基本岩性为主,粒度以中粗粒、粗粒、巨粒及含砾粗~巨粒为主,石英砂岩具有较高的磨圆度,呈次圆状,岩屑质石英砂岩、岩屑砂岩磨圆度较低(以石英岩为主的岩屑砂岩、岩屑质石英砂岩除外)。

纵向上碎屑组分差异较大,因而造成了岩性组合的巨大差别。

山2-1以岩屑砂岩为主,局部夹有薄层的石英砂岩及岩屑质石英砂岩砂岩;山2-2以石英砂岩、岩屑质石英砂岩、岩屑砂岩互层,局部层段则以岩屑质石英砂岩为主;山2-3则以石英砂岩为主,岩屑质石英砂岩次之,局部夹有岩屑砂岩(以石英岩为主的岩屑砂岩除外),在北部岩屑质石英砂岩发育(如陕203井2816~2827m)。

山2碎屑组分以石英、石英岩、燧石、片岩、千枚岩、变质砂岩、粉砂岩、云母等为主,见少量的长石,尤其是在岩屑砂岩中,最高含量可达5~7%。

根据碎屑组分对储层的影响,将碎屑颗粒分为刚性组份(包括石英、燧石、石英岩)、过渡性组份(包括长石、火成岩、高变岩、变质砂岩等)及软组分(包括千枚岩、泥板岩、云母等)。

刚性组份含量较高,储层可保存大量的粒间孔,软组分含量高,在压实作用下呈假杂基充填孔隙,减少了储层的大孔隙。

山2-1储层刚性组份相对含量一般在70%左右,一般不超过75%,而软组分含量普遍大于15%,长石含量平均最高可达4%。

山2-2储层刚性组份相对含量一般可达80~90%,在北部陕198井长石含量平均可高达6.3%,软组分含量一般在10~15%之间,局部可见软组分为主的高岩屑砂岩,软组分含量可达30~40%,如榆42-7井2806~2812m、榆22井2505~2507m等。

山2-3储层刚性组份一般在90%以上,大部分在95%以上,软组分大部分小于5%,仅有少部分在7~8%之间,岩性以石英砂岩、高石英岩屑的岩屑质石英砂岩为主。

山2-1储层填隙物以伊利石为主,次为高岭石、菱铁矿等,总含量在15%以上,陆源杂基含量高,一般可达5~10%,最高可达26%;山2-2储层以伊利石、高岭石、碳酸盐类矿物、硅质等为主,总量可达15~28%,高岭石属岩屑、杂基蚀变而成,结晶细小,陆源杂基含量变化较大,从1.1~16.9%;山2-3储层填隙物以自生的高岭石、硅质等为主,次为伊利石、碳酸盐类矿物等。

第二节储层岩石的孔隙性

一、名词解释。

1.孔喉比(pore/throat ratio):

2.有效孔隙度(effective porosity):

3.流动孔隙度(flow porosity):

4.孔隙结构(pore structure):

5.岩石的压缩系数

C(rock compressibility coefficient):

f

6.岩石综合压缩系数C(rock total compressibility):

7.弹性采油量(elastic oil production):

8.原始含油饱和度(initial oil saturation):

9.残余油饱和度(residual oil saturation):

10.束缚水饱和度(irreducible water saturation):

二.判断题。

1.储层埋藏愈深,则孔隙度愈大。

()

2.油藏总弹性能量中流体弹性能量一定大于岩石骨架的弹性能量。

()

3.饱和煤油法测出的孔隙度是流动孔隙度。

()

4.岩石中有效孔隙体积指连通的孔隙体积。

()

5.比面越大,束缚水饱和度越大。

()

三.选择题。

1.若Φa.Φe.Φd分别为岩石的绝对孔隙度,有效孔隙度,流动孔隙度,则

三者的关系为

A.Φa>Φe>Φd

B.Φe>Φd>Φa

C.Φd>Φa>Φe

D.Φa>Φd>Φe ( )

2.随地层压力下降,储层岩石孔隙体积将,地层液体体积将。

A.膨胀,膨胀

B.膨胀,收缩

C.收缩,膨胀

D.收缩,收缩( )

3.岩石的埋藏深度愈,胶结物含量愈,则岩石的绝对孔隙度愈小。

A.深,高

B.深,低

C.浅,高

D.浅,低( )

4.若C

f ,C

o

,C

w

分别为岩石,地层油,地层水的压缩系数,则三者关系为

A. C

f >C

o

>C

w

B. C

o

>C

w

>C

f

C. C

w >C

f

>C

o

, D. C

o

>C

f

>C

w

( )

5.饱和煤油法测岩样孔隙度时,若W1,W2 ,W3分别为干岩样在空气中,饱和煤油后岩样在空气中,饱和煤油后岩样在煤油中的重量,W为煤油重度,则(W2-W1)/W,(W2-W3)/W分别为。

A.外表体积,骨架体积

B.骨架体积,孔隙体积

C.孔隙体积,外表体积

D.外表体积,孔隙体积( )

6.饱和煤油法测得的孔隙体积为孔隙体积,离心法测得的孔隙体积为孔隙体积

A.总,有效

B.总,流动

C.流动,有效

D.有效,流动 ( )

四.问答题。

1.综合弹性压缩系数的物理意义是什么?其计算公式C=l C +f C 中岩石的压缩

系数是如何定义的?

2.储层岩石的孔隙类型有哪些?各有什么特点?

3.影响孔隙度的因素有哪些?如何影响?

4.实验测定岩石孔隙度的方法有哪些?选一种方法说出其测定原理和实验步骤,

画出简要图形。

五.计算题。

1.已知一干岩样质量P1为3

2.0038克,饱和煤油后在煤油中称得质量P2为

22.2946克,饱和煤油的岩样在空气中的质量P3为33.8973克,求该岩样的孔

隙体积,孔隙度和岩样视密度(煤油密度为0.8045克/厘米3)

2.试证明等径球型颗粒正排列理想岩石的孔隙度φ=47.5%。

3.已知某一低饱和油藏中含水饱和度为0.24,储层孔隙度为27%,并分析得油、

水和岩石的压缩系数分别为70×410-、4.5×410-和1.5×4

10-MPa -1,求该油藏

的综合弹性压缩系数。

若上述油藏含油体积为15003m ,原始地层压力为27MPa ,原油的饱和压力

为21.3MPa ,试估算该油藏的弹性可采储量。

4.试推导含有束缚水的油藏的综合弹性系数计算式

)(*w wi o o f C S C S C C ⋅+⋅+=φ

其中:C *——地层综合弹性压缩系数; C f ——岩石的压缩系数;

C o ——原油压缩系数; C w ——地层水压缩系数;

S o ,S wi ——分别表示含油饱和度和束缚水饱和度。

5.油藏的岩层压缩系数为8.5×10-4MPa -1,水的压缩系数为4.27×10-4MPa -1,油的

压缩系数为17.07×10-4MPa -1,气体的压缩系数为213.34×10-4MPa -1,束缚水饱和

度为25%,气体饱和度为5%,孔隙度为20%,试计算该油藏的综合压缩系数。