石油天然气地质学 第4章储层孔隙结构新进展

- 格式:ppt

- 大小:5.71 MB

- 文档页数:69

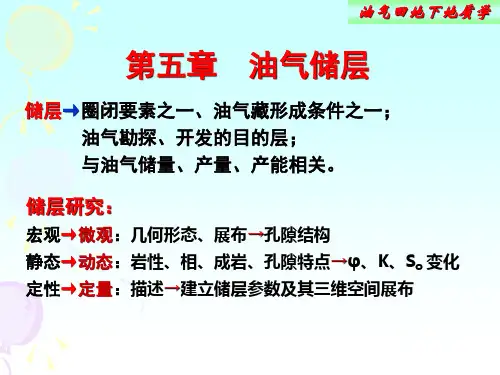

油气储层的研究内容及新进展摘要论述了我国采取“稳定东部, 发展西部”的油气战略后, 油气地质所面临的形势, 以及油气工业的发展对储层地质提出四个领域的挑战: 深部储层、挤压盆地储层、低渗透储层和碳酸盐岩储层; 这些都是石油勘探开发中久攻不克的难题。

根据我国陆上东西部油气区的勘探开发实际和近年的储层研究实践, 文章系统多视角地分析了这四个难题, 并提出了相应客观的研究思路和研究方向。

关键词储层地质深部储层碳酸盐岩储层低渗透储层正文:1 前言50 多年来, 我国石油工业取得了辉煌成就, 勘探开发了丰富的油气资源。

随着油气勘探开发事业的发展, 尤其储层地质研究涉及广泛的领域, 包括不同盆地类型、不同沉积类型、不同沉积体系类型和不同油气藏类型。

从大型坳陷盆地、裂谷盆地至大陆边缘盆地和前陆盆地, 从淡水、微咸水、半咸水湖盆至含盐湖盆和湖泊与沼泽交替沉积盆地, 从陆相至海相, 从东部至西部, 油气储层地质研究为油气勘探开发做出了重要贡献。

进入21 世纪, 我国油气勘探开发的难度大大增加, 石油储量的品质下降, 每年油气探明储量水平难以满足国民经济快速增长对油气的大幅度需求。

八五和九五期间在“稳定东部, 发展西部”的油气战略方针指导下, 油气勘探不断有重要发现, 而十多年的勘探生产实际表明, 我们面临的油气地质条件较上个世纪更加复杂, 需要不断更新石油地质的观念和发展新的储层地质理论和勘探开发技术, 以提高勘探开发效益, 增加油气储量和产量, 保障我国的能源安全。

具体说, 在东部老油区, 目前还是我国的石油主要产地, 但是石油产量逐年递减, 发现的常规油气藏规模越来越小, 每年探明储量不断减少, 勘探领域走向难度更大的深层油气藏和隐蔽油气藏。

中部地区的鄂尔多斯和四川盆地, 是中生界大型平缓的陆相盆地, 河流砂体发育, 储层物性变化大, 非均质性强, 有大面积的低渗透油气储层, 储层描述和预测难度大。

西新区是发现潜在油气资源的地区, 也是大型油气田发现的地区, 但是地质条件复杂, 如前陆盆地, 储层受挤压强烈改造…1‟。

《致密油储层孔隙结构特征研究》篇一一、引言致密油储层作为全球油气资源的重要组成部分,其孔隙结构特征的研究对于提高油气开采效率和保障能源安全具有重要意义。

本文旨在通过对致密油储层孔隙结构特征的深入研究,为油气勘探开发提供理论依据和技术支持。

二、研究区域与目的本文选取某地区致密油储层为研究对象,通过对其孔隙结构特征的分析,揭示致密油储层的孔隙类型、大小、分布及连通性等特征,为提高该地区致密油开采效率和开发效益提供科学依据。

三、研究方法本研究采用多种方法综合分析致密油储层的孔隙结构特征,包括文献调研、野外地质调查、岩心观察、物性测试、压汞实验及图像分析等。

四、致密油储层孔隙类型及特征1. 孔隙类型根据岩心观察和物性测试结果,该地区致密油储层主要发育微孔、纳米孔和微裂缝等孔隙类型。

其中,微孔和纳米孔是主要的储油空间,微裂缝则有利于油气的运移和聚集。

2. 孔隙特征该地区致密油储层孔隙具有以下特征:孔隙度低,渗透率差;孔隙结构复杂,以微孔和纳米孔为主,连通性较差;微裂缝发育,但分布不均。

这些特征使得致密油储层的开采难度较大,需要采取有效的开发措施。

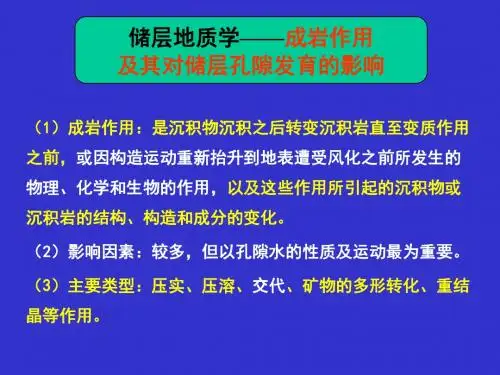

五、致密油储层孔隙结构影响因素分析1. 成岩作用成岩作用对致密油储层孔隙结构具有重要影响。

在成岩过程中,原生矿物颗粒之间的空间逐渐被压实,形成微孔和纳米孔。

同时,成岩作用还会导致微裂缝的产生和扩展,对油气运移和聚集具有重要作用。

2. 沉积环境沉积环境对致密油储层的孔隙结构具有决定性影响。

不同沉积环境下形成的岩石类型、颗粒大小和分选性等均会影响孔隙的发育程度和类型。

因此,在勘探开发过程中,需要充分考虑沉积环境对致密油储层孔隙结构的影响。

六、结论与建议通过对该地区致密油储层孔隙结构特征的研究,我们得出以下结论:1. 该地区致密油储层以微孔和纳米孔为主,连通性较差,需要采取有效的开发措施提高开采效率。

2. 成岩作用和沉积环境是影响致密油储层孔隙结构的重要因素,需要在勘探开发过程中充分考虑。

油气田沉积演化与储层孔隙结构特征分析油气田储层是油气勘探开发的关键,而储层孔隙结构是影响储层物性的重要因素。

本文将以油气田沉积演化与储层孔隙结构特征分析为主题,探讨油气田储层的形成、演化和孔隙结构特征,为油气勘探开发提供理论依据。

一、油气田沉积演化油气田的形成离不开地质年代学和沉积学的理论和方法。

沉积演化过程中,岩石的物理、化学和结构特征都在发生变化,直接影响了储层性质和孔隙结构。

油气田的沉积演化可以分为盆地发育、岩石沉积、成岩作用、油气生成和运移等阶段。

在盆地发育过程中,盆地的地貌造成不同的剖面形态和沉积条件,决定了不同区域的岩相类型、沉积速率和流变特征。

岩石沉积阶段可以分为物质输入、物质分散、沉降沉积、作用改造等不同的过程。

成岩作用包括压实、嵌布、碳酸化、泥岩压溶和流体作用等,通过改变岩石物理和化学特征,直接影响了储层孔隙结构和渗透性。

油气生成阶段,有机质经过成熟作用和热解反应释放出烃类物质,被储存在孔隙中。

油气运移和富集阶段,主要是液体和气体在物理和化学条件下的分布和迁移,富集在有效的储层中形成油气藏。

二、储层孔隙结构特征储层孔隙结构特征直接影响储层性质和储层渗透性,因此是油气田勘探开发中非常重要的因素。

储层孔隙可以分为主孔隙和次生孔隙等,其中主孔隙是沉积过程中原生形成的孔隙,多数情况下是天然形成的,对于储层渗透性的影响最大。

次生孔隙是在成岩变质过程中形成的,对于储层物性的影响较小。

主孔隙结构特征主要包括储层孔隙度、储层孔径和储层孔隙形态等。

储层孔隙度是指储层中孔隙空间的占比例,是指储层孔隙的数量和分布。

孔隙度越大,储层的渗透性越好。

储层孔径是指储层中孔隙的大小分布,大孔径的储层渗透性相对较好。

储层孔隙形态是指储层中孔隙空间的形态特征,如孔洞口径、孔洞形状、孔壁构造等。

孔洞口径越大,其渗透性能越好。

在储层孔隙结构特征中,孔隙度是最重要的一个因素。

孔隙度的大小直接影响储层孔隙体积和渗透性,其大小的变化,会影响储层物性。

897北京大学学报(自然科学版) 第59卷 第5期 2023年9月Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, Vol. 59, No. 5 (Sept. 2023) doi: 10.13209/j.0479-8023.2023.063分形理论表征非常规油气储层孔隙结构特征研究进展张驰 1 关平1,† 张济华1 梁晓伟2,3 丁晓楠1 尤源2,31. 造山带与地壳演化教育部重点实验室, 北京大学地球与空间科学学院, 北京 100871;2. 中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院, 西安 710018; 3. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室, 西安 710018;† 通信作者,E-mail:*************.cn摘要 围绕单重分形和多重分形在非常规油气储层研究中的应用问题, 总结分形理论在定量表征、数字图像和联合多种方法表征全尺度孔隙特征等方面的应用研究成果, 指出现有研究中存在 4 个方面的不足: 1) 缺乏联合多种实验方法表征全尺度分形几何特征的方法学研究; 2) 缺乏不同分形维数计算模型的适用性研究; 3) 缺乏针对分段的分形孔径控制因素研究; 4) 缺乏应用分形理论对蕴含多类型资源储层的非均质差异性研究。

提出分形理论在非常规油气储层研究中应用的发展方向: 一方面, 应加强分形维数计算模型的方法学和适用性研究, 厘清分段分形孔径变化的控制因素; 另一方面, 应围绕油气生成与分形维数变化的动态耦合关系开展深入的探讨, 加强多重分形理论在非常规油气储层中的应用研究。

关键词 非常规油气储层; 分形; 孔隙结构; 非均质性A Review of the Progress on Fractal Theory to Characterize the PoreStructure of Unconventional Oil and Gas ReservoirsZHANG Chi 1, GUAN Ping 1,†, ZHANG Jihua 1, LIANG Xiaowei 2,3, DING Xiaonan 1, YOU Yuan 2,31. Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution (MOE), School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871;2. Institute of Petroleum Exploration and Development, Changqing Oil field Branch Company, Xi’an 710018;3. National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low-Permeability Oil & Gas Fields, Xi’an 710018;†Correspondingauthor,E-mail:*************.cnAbstract Focusing on the application of monofractal and multifractal theory in unconventional reservoir research, the research results on the application of fractal theory in quantitative characterization techniques, digital image techniques and techniques for joint multi-method characterization of full-scale pore structure are reviewed. There are four weaknesses in the existing research results: 1) lack of methodological research on joint multi-method for full-scale fractal geometric characteristics; 2) lack of research on the applicability of different fractal dimension calculation models; 3) lack of research on the control factors of segmental fractal pore size; 4) lack of research on the heterogeneity differences of reservoirs containing multiple types of resources by applying fractal theory. The development direction of the application of fractal theory in unconventional oil and gas reservoirs is proposed. On the one hand, the methodological and applicability research of fractal dimension calculation models should be strengthened, and the controlling factors of segmental fractal pore size should be clarified; on the other hand, more in-depth research should be conducted on the dynamic coupling relationship between hydrocarbon generation and fractal dimension change, and the further application of multiple fractal theory in the study of unconventional reservoirs should be strengthened.Key words unconventional oil and gas reservoirs; fractal; pore structure; inhomogeneous国家重点研发计划(2021YFA0719000)资助 收稿日期: 2022‒11‒03; 修回日期: 2023‒01‒16北京大学学报(自然科学版) 第59卷 第5期 2023年9月8981 非常规油气储层孔隙特征研究现状非常规油气资源具有大面积连续分布、圈闭不明显以及无稳定自然产能的特点[1], 近年来成为全球能源领域关注的热点。

《低渗透储层的微观孔隙结构特征研究及应用》篇一一、引言低渗透储层是石油和天然气勘探开发中常见的储层类型,其特点是渗透率低、孔隙度小,储层内流体流动的难度大。

为了更好地了解低渗透储层的特性,提高油气开采效率,对低渗透储层的微观孔隙结构特征进行研究显得尤为重要。

本文将重点探讨低渗透储层的微观孔隙结构特征,并分析其在油气勘探开发中的应用。

二、低渗透储层的微观孔隙结构特征1. 孔隙类型与分布低渗透储层的孔隙类型多样,主要包括粒间孔、溶蚀孔、微裂缝等。

这些孔隙在储层中的分布不均,往往受到沉积环境、成岩作用等多种因素的影响。

粒间孔是低渗透储层中最常见的孔隙类型,其大小和形状直接影响着储层的渗透性能。

溶蚀孔则是由于矿物溶解作用形成的次生孔隙,对于改善储层的物性具有重要意义。

微裂缝则能有效地提高储层的储集空间和流体流动通道。

2. 孔隙结构与连通性低渗透储层的孔隙结构复杂,孔喉半径小,导致流体在储层中的流动受阻。

此外,孔隙的连通性差,使得流体的渗流路径曲折,增加了开采难度。

因此,了解低渗透储层的孔隙结构与连通性对于优化开采方案具有重要意义。

3. 矿物组成与胶结类型低渗透储层的矿物组成和胶结类型对孔隙结构特征有着重要影响。

不同的矿物组成和胶结类型决定了储层的抗压实能力、孔隙保存能力以及流体在储层中的渗流特性。

因此,对低渗透储层的矿物组成和胶结类型进行研究,有助于更好地了解其孔隙结构特征。

三、低渗透储层微观孔隙结构特征的应用1. 地质评价与勘探目标优选通过对低渗透储层的微观孔隙结构特征进行研究,可以更准确地评价储层的含油气性和产能潜力。

结合地质资料和其他地球物理方法,可以优选具有较好潜力的勘探目标,提高勘探成功率。

2. 开发方案优化了解低渗透储层的微观孔隙结构特征有助于制定合理的开发方案。

通过分析孔隙类型、连通性和渗流特性,可以确定合适的井网布置、钻井方式和开采技术,提高采收率,降低开发成本。

3. 岩石物理实验与数值模拟利用岩石物理实验和数值模拟方法,可以对低渗透储层的微观孔隙结构特征进行深入研究。

《石油地质学》课程笔记第一章:绪论一、石油地质学的概念与任务1. 概念:石油地质学是研究石油和天然气在地壳中的生成、运移、聚集、保存及分布规律的学科。

它涉及地质学、地球物理学、地球化学、生物学等多个领域,旨在揭示油气藏的形成机制和分布规律。

2. 任务:(1)资源评价:评估油气资源的潜力和分布,为国家和企业制定能源政策提供科学依据。

(2)油气藏勘探:通过地质、地球物理和地球化学等方法,寻找新的油气藏,提高勘探成功率。

(3)油气藏开发:研究油气藏的地质特征,制定合理的开发方案,提高油气采收率。

(4)环境保护:研究油气田开发对环境的影响,提出环境保护措施,实现油气田的可持续发展。

二、石油地质学的研究方法1. 地质方法:(1)野外调查:观察地质现象,收集地质资料,分析油气藏形成的地质条件。

(2)岩心描述:对钻井取出的岩心进行观察和分析,了解岩石性质和油气显示。

(3)地质构造分析:研究地质构造的形成、演化及其与油气藏的关系。

2. 地球物理方法:(1)地震勘探:利用地震波在地壳中的传播特性,探测油气藏的位置和规模。

(2)重力勘探:通过测量地球重力场的变化,推测地下地质结构和油气藏分布。

(3)磁法勘探:分析地球磁场的异常,识别地质构造和油气藏。

3. 地球化学方法:(1)有机地球化学:研究有机质的类型、丰度、成熟度等,判断油气生成潜力。

(2)同位素地球化学:利用同位素组成的变化,研究油气藏的形成和演化过程。

(3)元素地球化学:分析岩石和流体的元素含量,探讨油气藏的成因。

4. 数学与计算机方法:(1)油藏数值模拟:模拟油气藏的物理过程,预测油气藏的开发动态。

(2)地质统计学:利用统计学方法,分析地质数据的分布规律和不确定性。

(3)地理信息系统(GIS):管理和分析地质、地球物理和地球化学数据,为油气勘探提供支持。

三、石油地质学的发展简史1. 萌芽阶段(19世纪末至20世纪初):石油地质学起源于对石油露头和浅层油气藏的研究。

页岩气储层孔隙系统表征方法研究进展一、本文概述随着全球能源需求的日益增长和常规油气资源的逐渐枯竭,页岩气作为一种重要的清洁能源,已引起全球范围内的广泛关注。

页岩气储层的孔隙系统是决定其储气能力和渗流特性的关键,因此,对页岩气储层孔隙系统的深入研究和精确表征显得尤为重要。

本文旨在全面综述页岩气储层孔隙系统表征方法的研究进展,以期为相关领域的科研工作者和工程师提供有益的参考。

文章首先介绍了页岩气储层的基本特征,包括其岩石学特性、孔隙类型和分布规律等。

随后,文章重点阐述了当前页岩气储层孔隙系统表征的主要方法和技术,包括基于扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)的微观结构观察、基于核磁共振(NMR)和射线计算机断层扫描(-CT)的孔隙结构和分布分析、以及基于压汞法和气体吸附法的孔隙大小和孔径分布测量等。

这些方法和技术在页岩气储层孔隙系统的表征中各有优缺点,本文对其适用性和局限性进行了详细分析。

文章还讨论了页岩气储层孔隙系统表征方法的发展趋势和未来研究方向。

随着科学技术的不断进步,新的表征方法和技术不断涌现,如基于纳米技术的孔隙结构表征、基于和大数据的孔隙系统建模和预测等。

这些新兴技术为页岩气储层孔隙系统的深入研究提供了新的机遇和挑战。

本文旨在全面梳理和总结页岩气储层孔隙系统表征方法的研究进展,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考和借鉴。

本文也期望能够激发更多科研工作者和工程师对该领域的关注和兴趣,共同推动页岩气储层孔隙系统表征技术的创新和发展。

二、页岩气储层孔隙系统基本特征页岩气储层孔隙系统具有复杂多变的特征,其储集空间主要包括基质孔隙、裂缝和微裂缝等。

这些孔隙系统不仅具有纳米级的微小尺寸,还呈现出显著的非均质性。

基质孔隙是页岩气的主要储集空间,它们主要分布在页岩基质的粒间和粒内,形态多样,如圆形、椭圆形、不规则状等。

裂缝和微裂缝则是页岩气的重要运移通道,它们能够连接基质孔隙,形成有效的渗流网络。