三年游击战争中陈毅元帅五次脱险记

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:15

《梅岭三章》赏析1934年10月,中央红军在第五次反“围剿”斗争中,因“左”倾冒险主义的错误指挥而导致失败,红军主力不得已被迫作战略转移。

陈毅因伤奉命留下,担负起领导江西革命根据地的工农红军进行游击战争的重任。

当时形势如黑云压顶,敌强我弱,赣南游击队在敌人重兵围攻中,斗争万分艰苦。

陈毅和战友们转战在深山密林中,已有两个年头。

由于和陕北中央长期失去联系,大家非常着急。

这时,有个派在敌军内部做兵运工作的陈海叛变投敌,他写信上山谎称中央派人前来联络。

要游击区负责人下山前往县城接关系,妄图诱捕我游击区领导人。

陈毅接到密信,亲自赶往大余城接头,幸遇我基本群众报告陈海叛变,于是立即离开县城。

归途中又遇陈海带领反动军队搜山,只好躲进树丛,避开敌人的搜捕。

敌人听说山上有游击队的重要负责人,便调集了四个营的兵力,将梅山团团围了20多天。

陈毅以伤病之身伏丛莽间,幸得脱险。

《梅岭三章》便是陈毅同志被困梅山,自料难免牺牲的情况下写成的一组带有绝笔性质的诗篇。

第一首诗的前两句用倒接法。

照理说诗意顺序应是先写革命事业的开创自然是备极艰难,总要付出巨大的代价,再谈如今自己面临即将来到的牺牲的心情。

但做诗要是顺着这个意思去写,就显得太平实。

诗人把“断头今日意如何”一提前,恰似睛空中的一声惊雷,把一个革命者面对牺牲的情景一下子推到了读者面前,给整个组诗造成了一种苍茫悲壮的基调。

对读者来说,则能产生一种凝精聚神,急欲一读的强烈效果。

再说这一组诗主要在于抒写一个革命者面对牺牲的胸怀,而不在于述说革命创业的艰难,所以这一提前又有侧重意义。

而更重要的是,这个开头对整个组诗起到了大气包举,笼照全篇的作用。

所以这是一个发端突兀,豪气凌云的极好的起句。

后两句以“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”作结,是对前面自问式起句的呼应,也可以说是自答之词。

但这里丝毫没有议论式的叙说,而是以一种奇特的悬想,形象地表明了陈毅对革命事业无限忠诚,至死不渝的心迹,即使化作鬼魂,也要在九泉之下带领雄兵十万,将反动的统治者彻底埋葬!这个结句犹如空谷中一声惊天动地的长鸣,壮怀激烈,使人拍案叫绝,具有极大的艺术感染力。

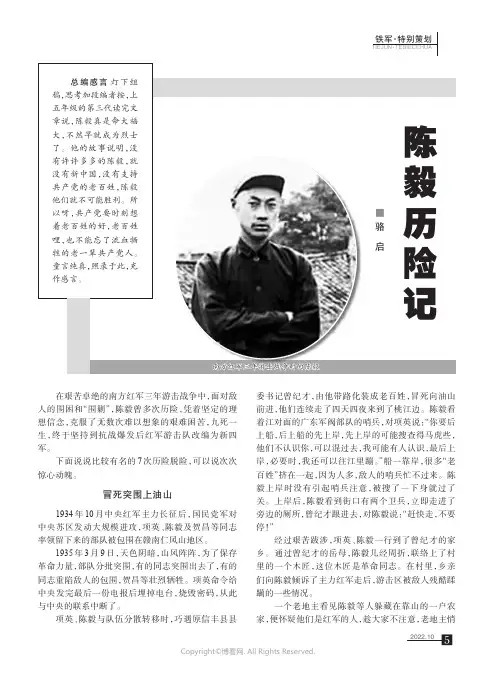

中央苏区发动大规模进攻,项英、陈毅及贺昌等同志率领留下来的部队被包围在赣南仁凤山地区。

1935年3月9日,天色阴暗,山风阵阵,为了保存革命力量,部队分批突围,有的同志突围出去了,有的同志重陷敌人的包围,贺昌等壮烈牺牲。

项英命令给中央发完最后一份电报后埋掉电台,烧毁密码,从此与中央的联系中断了。

项英、陈毅与队伍分散转移时,巧遇原信丰县县停!”经过艰苦跋涉,项英、陈毅一行到了曾纪才的家乡。

通过曾纪才的岳母,陈毅几经周折,联络上了村里的一个木匠,这位木匠是革命同志。

在村里,乡亲们向陈毅倾诉了主力红军走后,游击区被敌人残酷蹂躏的一些情况。

一个老地主看见陈毅等人躲藏在靠山的一户农家,便怀疑他们是红军的人,趁大家不注意,老地主悄南方红军三年游击战争时的陈毅悄溜出村子给敌人报信去了。

当天中午,一群荷枪实弹的敌人将村子包围起来,由那个地主带路,向陈毅等人藏身的农家扑了过去。

那个木匠远远地看到敌人进村,急忙跑回家通知陈毅他们,陈毅他们立即拎着自己的东西从后门冲了出去。

他们刚出后门,一群国民党兵就从前门冲了进来。

这些人胡乱翻了一阵,一无所获,敌兵向山上追去,并不时地朝山林中胡乱开枪。

其实,陈毅他们根本没有走远,就躲在山坡上的一处长满青藤的石缝里。

敌兵来来回回走了好几趟,却没有发现他们。

陈毅等人猫在石缝里一动不动,和敌人耗了一个下午的时间。

最后敌连长有些不耐烦了,大骂老地主谎报军情,打了他一个耳光,便带人下山去了。

这个老地主贼心不死,搜山的敌人走后,他用手杖在山上乱戳,企图发现陈毅他们的踪迹。

陈毅和曾纪才趁老地主不备,突然从石缝中跃出,将老地主摔倒在地,用一块石头砸向他的头部,结束了他的狗命。

天黑以后,陈毅等人又返回了村子里。

当天晚上,乡亲们送来一些鸡蛋、炒米和水,派了两个农民带路送陈毅他们前往油山。

芦苇丛里躲追兵蒋介石获悉项英、陈毅已转移到粤赣边境,立即调动重兵包围“清剿”。

他的嫡系国民党军第四十六师、粤军余汉谋的第一军3个师,加上江西省保安团等地方武装,共集结三四万兵力,设置了3道封锁线。

三年游击战争中的陈毅给人以火星者必怀

火炬

1 陈毅

三年游击战争中,给人以火星者必怀火炬,陈毅便是其中最出色

的先锋指挥官之一。

陈毅,原名曹汉良,字毅先,早年在贵州被誉为“全贵行军统帅”。

他肩负起了责任,领导贵州军队,抗日精神强烈、行动勇猛,

在一系列激烈的战役中立下赫赫战功,成为英雄人物。

1937年的淞沪战役中,当日军冲向贵州时,陈毅并没有退缩,而

是用几千人的贵州军给敌人施加了沉重打击,之后又不断坚守黄林溪,守住了抗日战线最前沿。

陈毅又回到贵州,继续指挥贵州军,率先冲入了抗日军深得中央

军长。

他受指示,仅凭一支18万的侦察军,攻破多次日军的包围,守

得西藏陆军中央指挥部艰难撤离西双版纳。

此后,陈毅以英勇奋斗的抗日精神,火遍整个国家的反抗征服势头,战火在国内延烧,乃至影响了亚洲大陆及其他地区。

三年游击战争期间,当其他指挥官都在为抗日抵抗而丧失信心时,陈毅仍勇于挑战,直指抗战进入收官阶段,把中国复兴希望的火炬传

递给抗日战士。

陈毅的抗战示范和奋斗精神仍在现在影响着中国每一份子民的血液里流淌,尤其在未来更宝贵可贵。

我们作为中国人,绝不能忘记这位勇敢的将军,奇迹般的战功,他给我们留下的抗日精神和对富强祖国的倡导,不仅燃起我们的信念,还是我们凝聚意志和拿起火炬的强大力量。

《陈毅梅岭脱险》的读后感众所周知,开国十大元帅唯一没参加长征的,就是陈毅。

在中央苏区第五次反“围剿”失败后,中央机关和主力红军不得不作战略转移。

陈毅因此前在战斗中身负重伤,奉中央指示,任中华苏维埃共和国中央政府办事处主任,与项英等留下坚持斗争。

陈毅在中央苏区的赣粤边区,坚持领导了三年游击战争。

三年的南方游击战争,意义非常重大,它使革命根据仍然留有革命的火种,使根据地的人民在革命失败后仍对革命抱有希望,同时,为革命的胜利和发展在南方保存了支撑点。

在三年的时间里,陈毅在赣粤边领导游击战斗时,与战士们昼伏夜出,风餐露宿,饥渴常在,死亡常临。

曾先后5次遇险,最甚者为1936年冬在梅岭的这一次。

当时,红军游击队在大余县西门外设立了一个“广启安”糖铺,用作秘密交通联络站。

在驻大余的国民党第四十六师也开展了秘密兵运工作。

一天,隐蔽在梅岭黄坑的陈毅,突然收到一封密信。

这封密信是在国民党第四十六师做地下工作的陈海通过交通站送来的。

密信内容称上海来人了,带有中央的重要指示,要陈毅、项英立即到大余县城春花酒店见面。

陈毅喜不自胜,苦盼中终于等来了中央的音信。

第二天来不及与住在另一处的项英商量,就换上件长袍,戴上一顶毡帽,装扮成教书先生,与中共梅岭区委书记黄赞龙一起,前往大余城,找陈海接头。

他们先来到住在县城北门的陈海家探听虚实。

黄赞龙问坐在门口洗衣服的一个女人:“请问陈海在家吗?”那女人头也不抬地回答:“他到团部去了。

”大余话“团部”与“糖铺”谐音。

陈毅与黄赞龙都以为陈海到“广启安”糖铺去了,转身朝西门走去。

快到糖铺,陈毅一眼看见门口站着一伙持枪的国民党士兵,像是发生了什么事情。

他机警地招呼黄赞龙,以最快的速度闪进糖铺对门的一家茶馆,边喝茶边观察动静。

一会儿,安排在糖铺里工作的一位小伙计悄悄进来,对黄赞龙耳语:“不好,陈海这王八羔子叛变了,快走!”原来,所谓的“上海来人”的信,就是陈海叛变后专门设下的一个诱捕陈毅、项英的圈套,幸亏陈毅机警,才未自投罗网。

陈毅与赣粤边三年游击战争[摘要]三年游击战争期间,陈毅在赣粤边根据新的情况,创造性地采取新的斗争形式和策略,领导红军游击队在十分艰苦的条件下坚持斗争,保存和发展了革命火种,为迎接抗日斗争新高潮的到来创造了条件,为中国革命作出了杰出贡献。

[关键词]陈毅赣粤边三年游击战争中央红军主力开始长征时,陈毅因伤留下来任中共中央分局委员、中华苏维埃共和国中央政府办事处主任,与项英等一起在根据地内坚持斗争。

1935年3月,陈毅和项英等突围到达油山,领导了赣粤边艰苦的三年游击战争。

本文,笔者从以下几个方面,分析陈毅在坚持赣粤边三年游击战争中的重要作用。

一、适应新情况,转变斗争新方式赣粤边的游击战争,不同于土地革命战争初期的游击战争。

由于这里曾是中央苏区的组成部分,经历过中央苏区蓬勃发展的鼎盛时期,革命影响很深。

因而,国民党当局为彻底消灭红军和游击队,尤其是不让中央苏区来个“死灰复燃”,采取了最残酷、最疯狂、最无人性的手段。

为了断绝红军游击队和人民群众的联系,敌人采取了划分区域、封锁山区的办法,把山里所有的群众都集中到平原地区,并编成保甲组织,实行“连坐法”:一人支持红军游击队,全家连坐;一家支持红军游击队,几家连坐;敌人还在深夜里冒充红军游击队,到群众家门口喊开门,只要开门,马上把人抓起来,罚款五百、一千;敌人一次叫门,群众不应,三番五次叫门,群众只要应了,抓住就杀。

敌人还在山头修碉堡,严格控制交通,不断地搜山,昼夜巡逻,突然袭击;进行反动宣传,收买叛徒从内部破坏红军游击队。

可以说,敌人为了消灭红军游击队,绞尽了脑汁。

面对敌人采取的新策略,红军游击队应该怎么办?陈毅指出:“我们要以游击战争的形式,坚持下来,同敌人斗,积蓄和保存力量,保存一部分干部,适当地利用机会发展,改善装备,扩大游击队,扩大根据地,创造新条件,将来应付大的事变,迎接新的革命高潮。

”[1]p931935年4月上旬,项英、陈毅和中共赣粤边特委在大余县长岭村召开干部会议,参加会议的有蔡会文、李乐天、杨尚奎、陈丕显、王龙光、刘新潮、李国兴、张日清等近70人。

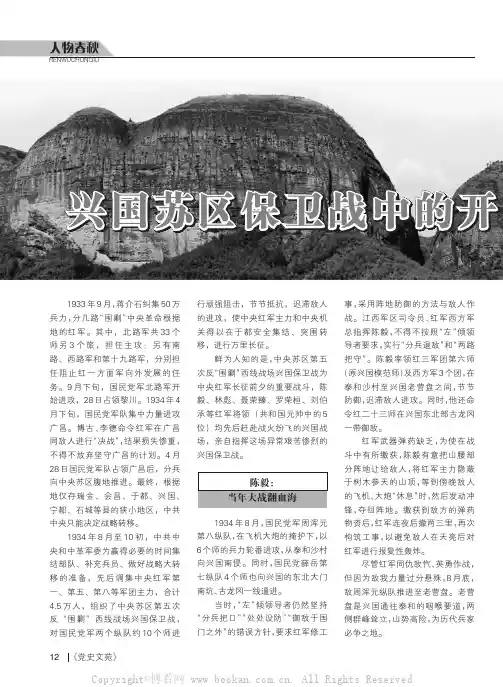

1933年9月,蒋介石纠集50万兵力,分几路“围剿”中央革命根据地的红军。

其中,北路军共33个师另3个旅,担任主攻;另有南路、西路军和第十九路军,分别担任阻止红一方面军向外发展的任务。

9月下旬,国民党军北路军开始进攻,28日占领黎川。

1934年4月下旬,国民党军队集中力量进攻广昌。

博古、李德命令红军在广昌同敌人进行“决战”,结果损失惨重,不得不放弃坚守广昌的计划。

4月28日国民党军队占领广昌后,分兵向中央苏区腹地推进。

最终,根据地仅存瑞金、会昌、于都、兴国、宁都、石城等县的狭小地区,中共中央只能决定战略转移。

1934年8月至10初,中共中央和中革军委为赢得必要的时间集结部队、补充兵员、做好战略大转移的准备,先后调集中央红军第一、第五、第八等军团主力,合计4.5万人,组织了中央苏区第五次反“围剿”西线战场兴国保卫战,对国民党军两个纵队约10个师进行顽强阻击,节节抵抗,迟滞敌人的进攻,使中央红军主力和中央机关得以在于都安全集结、突围转移,进行万里长征。

鲜为人知的是,中央苏区第五次反“围剿”西线战场兴国保卫战为中央红军长征前夕的重要战斗,陈毅、林彪、聂荣臻、罗荣桓、刘伯承等红军将领(共和国元帅中的5位)均先后赶赴战火纷飞的兴国战场,亲自指挥这场异常艰苦惨烈的兴国保卫战。

1934年8月,国民党军周浑元第八纵队,在飞机大炮的掩护下,以6个师的兵力轮番进攻,从泰和沙村向兴国南侵。

同时,国民党薛岳第七纵队4个师也向兴国的东北大门南坑、古龙冈一线逼进。

当时,“左”倾领导者仍然坚持“分兵把口”“处处设防”“御敌于国门之外”的错误方针,要求红军修工事,采用阵地防御的方法与敌人作战。

江西军区司令员、红军西方军总指挥陈毅,不得不按照“左”倾领导者要求,实行“分兵退敌”和“两路把守”。

陈毅率领红三军团第六师(原兴国模范师)及西方军3个团,在泰和沙村至兴国老营盘之间,节节防御,迟滞敌人进攻。

同时,他还命令红二十三师在兴国东北部古龙冈一带御敌。

陈毅传记800字作文陈毅传记...800字读后感陈毅是一个极富诗情的元帅、外交家。

他多彩的人生为我们留下了许多动人的故事和人生经验。

他是一位天才的诗人。

一般而言,一位知识分子投笔从戎,身上或多或少带有一些“酸气”,而陈毅,却没有这些“酸气”,将经历的苦难、艰辛转化为一行行诗句。

他与恶劣的大自然,与黑暗的社会顽强地搏斗着,他发出振聋发聩的呼喊,他用生命和鲜血谱写济世救民的宏愿,他用艰辛和汗水铸成了他诗的精魂。

他的诗中透出坚强不屈的毅力,有着他对光明的渴盼,有着他战胜困难的决心。

他写道:大雪压青松,青松挺且直。

要知松高洁,待到雪化时。

艰难的战争环境成为他冶炼灵魂的熔炉,愈艰难,愈能显见一个人的思想和灵魂。

三年游击战争,面对敌人的“刀尖”,他没有退缩,他在莽丛中躲过死亡。

在他认为行之将死时,他想到的不是自己的生命,而是千千万万生活在黑暗社会的人民,而是为这些未解放的人去继续奋斗:“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

”自古道“国家不兴诗家兴”,这句话告诉我们的不是以国家的衰亡来换取对诗人的培养,而是说诗人对苦难家园的倾心关注。

陈毅身处乱世,他强烈地关注着国家、民族的现在和未来。

身处逆境,却不因为环境的恶劣而动摇自己的意志。

他有着对美好未来的畅想:“严冬过尽绽春蕾”。

陈毅是多情的。

痛苦的三年游击战争中,他饱受艰辛和灾难,但这些在他诗歌中却以浪漫、梦幻的笔触表达出来,他以苦为乐,把自己对生活的热爱,对革命的豪情,对光明的前途憧憬,尽写诗中、词中。

苦难多彩的生活经历,温柔敦厚的热情,幻化成一个儒雅清丽的将军形象浮现在许多人的心目中。

他是一位战功卓著的元帅。

他戎马一生,战功卓著,为革命功不可没。

在巴黎,他参与学生运动,被押解回国,是他参加革命的起点。

“八一”南昌起义,他追赶上革命队伍,和朱德一起率起义军走上井冈山,成为中国人民解放军创始人之一。

在中央革命根据地,他率军参与了五次反围剿,运筹帷幄,一次次灵活。

哪位开国元帅经历五次虎口脱险曾险死同志手中从1934年10月到1937年10月,南方八省的红军游击队,坚持了长达3年极其艰苦卓绝的游击战争。

由于中断了和党中央及上级党组织的联系,相互之间的交通被敌人切断,各游击区、根据地不得不独立自主地开展游击战争,用最劣等的武器同持有优良装备且在数量上10倍、20倍、甚至50倍于己的敌人正规军作战,克服了无数的难以想象的艰难困苦,终于坚持了下来。

这里记述的是陈毅5次历险的经历。

第一次:转移途中遇敌,钻进路边水沟芦苇丛中得以脱险1935年4月,蒋介石获悉项英、陈毅已转移到粤赣边境,立即调动重兵包围“清剿”。

他的嫡系国军第四十六师、粤军余汉谋的第一军3个师,加上江西省保安团等地方武装,共集结三四万兵力,设置了3道封锁线:第一道封锁线是粤赣边东面的桃江、西面的章水、南面的浈水,严密控制所有的渡口和可徒涉的河段;第二道封锁线在大余、南雄、南康、信丰之间的公路沿线,设据点,修碉堡,驻军队,昼夜放哨巡逻;第三道封锁线是在游击根据地周围的墟镇,村庄上驻军队、筑碉堡扼守,随时出动搜剿、追剿。

三道封锁线建成后,余汉谋下令进山“清剿”。

红军游击队只能在深山老林里打埋伏,这里住一夜,那里过一宿,有时一天要搬迁几个地方,和敌人捉迷藏。

一天下午5点钟,陈毅拄一根树棍,拖着一条伤腿,在警卫员护卫下,随红军游击队一起行军,搬个新地方。

当时并没发现什么敌情,搬一搬,是怕头天住的地方会暴露了目标。

敌人也不知道红军游击队要搬地方,结果途中遭遇了,双方打起来。

一打枪人就散了,有的人跑得很远,有的躲在附近。

陈毅行走困难,和警卫员一起躲在路边水沟芦苇丛里。

敌人搜过来搜过去,领头的是国军一个连长,他叫排长去搜,排长叫班长去,班长叫士兵去,士兵朝水沟边走去,看了看,回来报告说:“没有人,共匪都跑了。

”连长说:“什么没有?这里一定有几个,我看到他们钻进去了。

”他骂那个班长,班长仍叫士兵去,士兵说:“你怎么不去?我一下去就会被打死的。

陈毅战斗在梅岭作者:来源:《源流》2016年第09期1934年10月,中央红军主力北上长征,中央苏区的中共中央分局书记项英和中华苏维埃共和国中央政府办事处主任陈毅,率部突围来到赣粤边北山、梅山、油山之间的广阔山区,领导红军游击队,坚持了艰苦卓绝的三年游击战争,谱写了一曲曲惊天动地的革命战歌。

中央主力红军长征后,留在苏区坚持斗争的红军,遭到敌人残酷围剿,大部损失。

为了保存部队实力,1935年3月,项英、陈毅率部突围来到赣粤边的油山。

4月上旬,又从油山转移到大余县西南部的北山山区。

1935年10月,赣粤边游击区发生“北山事件”,原红军中央军区参谋长龚楚叛变投敌,率国民党军化装成红军游击队前来北山偷袭项英、陈毅和中共赣粤边特委驻地,幸被游击队员识破,及时报警。

陈毅与项英等突围脱险后,连夜从北山偷渡梅关向东转移到油山。

部队在通过梅关后,攀藤附葛登上了离梅关不远处的仙人岭。

站在仙人岭上,陈毅豁然开朗。

放眼望去,北面是大余城里的万家灯火,南面传来阵阵鸡鸣犬吠。

随即,陈毅乘兴而作《偷渡梅关》:敌垒穿空雁阵开,连天衰草月迟来。

攀藤附葛君须记,万载梅关著劫灰。

1935年10月,偷渡梅关成功后,项英、陈毅和中共赣粤边特委转来梅山。

立脚后,即布置地下党组织,在大余城驿使门外梅峰桥边开了一爿“广启安”糖铺作掩护,设立了秘密联络站,由地下党员黄亚光当“店老板”。

随后,又派陈海以“养路队员”身份住县城,对驻余国民党军进行兵运工作。

为了消灭留守红军,国民党军先后调集了五个营的兵力,把梅岭团团围起来,反复搜索,把山里的野猪、山牛打得满山乱跑。

项英、陈毅在山上隐蔽,没有吃的,忍饥挨饿,同敌人周旋。

就在项英、陈毅等被困梅岭,每日面临生死考验的时候,陈毅怀着对党对人民的忠诚、为革命事业而献身的高尚情操,写下了雄浑的、流传千古的诗篇《梅岭三章》:断头今日意如何?创业艰难百战多。

此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

南国烽烟正十年,此头须向国门悬。

陈毅元帅的游击战故事

在中国抗战期间,著名的陈毅元帅曾经参加过游击战。

陈毅元帅于1939年9月18日加入八路军第四军,并担任第三军大领导。

之后,他参加了河北省的多次游击战,其中最著名的是回原作战,此次作战陈毅元帅率领着8万人,把在河北省驻扎的日军给完全消灭了,而且仅仅只用了三天时间就完成了此次任务。

在参加游击战时,陈毅元帅运用了极具创意的作战策略,例如利用锁国河和大沽河的水分为游击部队创造良好的作战环境,让日本军队穷追猛打。

而且陈毅元帅懂得利用当时军事技术的优势,将抗日部队的武器尽可能地装备到当地的抗日单位上,解决地方抗日单位的武器装备的问题,从而有效解决日军的挑战。

在参加游击战的过程中,陈毅元帅还把把一些解放军作战士变成了机动小分队,派他们单独进行前沿作战,深入敌后,搜集情报,他们几乎总是在穿刺敌人阵地的前沿,使用快速和有效的“游击”方式击溃敌人,使陈毅元帅率领的八路军部队的战斗活力日益增强。

虽然陈毅元帅参加的游击战不多,但是他参加的每一次游击战都取得了完全的胜利,陈毅元帅用他的军事智慧,杜绝了战场上的流血以及残酷无情,展现了中国军队忠诚与勇猛的精神,也是当今八路军精神的重要象征之一。

2010-2011年第一学期《中国近现代史纲要》科目考查卷陈毅战斗在梅岭1934年10月,中央红军主力北上长征,中央苏区的中共中央分局书记项英和中华苏维埃共和国中央政府办事处主任陈毅,在1935年的3月率部突围来到赣粤边北山、梅山、油山之间的广阔山区,领导红军游击队,坚持了坚苦卓绝的三年游击战争,谱写了一曲曲惊天动地的革命战歌。

一、运筹帷幄在长岭梅岭,古时唤作大庾岭,地势险要,奇峰叠秀,逶迤数百里,是赣粤边界的一道天然屏障。

梅岭有一隘口,叫梅关,关楼雄跨赣粤两省。

梅岭有贯通南北的千年古道,峰巅有称为“江广之冲”、“咽喉”、“锁匙”的梅关。

梅岭奇峰耸立,峭壁悬崖,山高林密,地势险要,却有“梅山万树诗千韵”,分外妖娆。

1934年10月,中央主力红军长征后,留在苏区坚持斗争的红军,遭到敌人残酷围剿,大部损失。

为了保存部队实力,1935年3月,项英、陈毅率部突围来到赣粤边的油山。

4月上旬,又从油山转移到大余县西南部的北山山区。

大余县河洞乡长岭村就位于北山中,开始了艰苦卓绝的三年游击战争。

初到长岭,为统一干部思想,使部队彻底转变斗争方式和工作方式,1935年4月,项英、陈毅在长岭村主持召开党政军干部会议,史称“长岭会议”。

陈毅在会上作了重要讲话,他说:“统治阶级内部的矛盾不是缓和而是日益加深了,我们红军还有强大的力量,我们只要坚持到抗日战争爆发,现在的几个人就可以成立几十个人的队伍,几十个人就可以成立几百个人的队伍,几百个人就可以成立几千人甚至几万人的队伍。

那时,只有我们共产党领导的武装才是抗日的主干。

在党的领导下,我们南方红军游击队坚持和发展了,与北方的红军主力配合,加强抗日统一战线,就能打垮日本帝国主义。

”在大会上,还一致通过了坚持游击战争的“依靠群众,坚持斗争,积蓄力量,创造条件,迎接新的革命高潮”的方针;制定了长期作战的斗争策略;对部队进行了分兵游击的部署。

长岭会议,正确地执行党中央确定的方针和策略,实行了由正规战到游击战的转变,由苏区工作作风到游击区工作作风的转变,从思想上、组织上为坚持赣粤边游击战争奠定了坚实的基础,成为赣粤边三年游击战争的新起点。

三年游击战争中陈毅元帅五次脱险记从1934年10月到1937年10月,南方八省的红军游击队,坚持了长达3年极其艰苦卓绝的游击战争。

由于中断了和党中央及上级党组织的联系,相互之间的交通被敌人切断,各游击区、根据地不得不独立自主地开展游击战争,用最劣等的武器同持有优良装备且在数量上10倍、20倍、甚至50倍于己的敌人正规军作战,克服了无数的难以想象的艰难困苦,终于坚持了下来。

这里记述的是陈毅5次历险的经历。

第一次:转移途中遇敌,钻进路边水沟芦苇丛中得以脱险1935年4月,蒋介石获悉项英、陈毅已转移到粤赣边境,立即调动重兵包围“清剿”。

他的嫡系国军第四十六师、粤军余汉谋的第一军3个师,加上江西省保安团等地方武装,共集结三四万兵力,设置了3道封锁线:第一道封锁线是粤赣边东面的桃江、西面的章水、南面的浈水,严密控制所有的渡口和可徒涉的河段;第二道封锁线在大余、南雄、南康、信丰之间的公路沿线,设据点,修碉堡,驻军队,昼夜放哨巡逻;第三道封锁线是在游击根据地周围的墟镇,村庄上驻军队、筑碉堡扼守,随时出动搜剿、追剿。

三道封锁线建成后,余汉谋下令进山“清剿”。

红军游击队只能在深山老林里打埋伏,这里住一夜,那里过一宿,有时一天要搬迁几个地方,和敌人捉迷藏。

一天下午5点钟,陈毅拄一根树棍,拖着一条伤腿,在警卫员护卫下,随红军游击队一起行军,搬个新地方。

当时并没发现什么敌情,搬一搬,是怕头天住的地方会暴露了目标。

敌人也不知道红军游击队要搬地方,结果途中遭遇了,双方打起来。

一打枪人就散了,有的人跑得很远,有的躲在附近。

陈毅行走困难,和警卫员一起躲在路边水沟芦苇丛里。

敌人搜过来搜过去,领头的是国军一个连长,他叫排长去搜,排长叫班长去,班长叫士兵去,士兵朝水沟边走去,看了看,回来报告说:“没有人,共匪都跑了。

”连长说:“什么没有?这里一定有几个,我看到他们钻进去了。

”他骂那个班长,班长仍叫士兵去,士兵说:“你怎么不去?我一下去就会被打死的。

”连长说:“走开,我去。

”没走几步,他就喊:“谁的一只鞋子掉了?”又说:“你们看,鞋子在这里,一定人也在这里,下去!”陈毅和警卫员听得清清楚楚,心想今天跑不掉了,立即把枪举起,子弹上膛,决定先打死一个再说。

这水沟有两丈多深,芦苇丛很密,人难钻进来。

陈毅和警卫员钻进来时,脸都划破了。

敌连长命令排长下去,排长把芦苇一翻,正好把陈毅和警卫员盖得更严密了。

敌排长没见到人,敌连长说:“好,跑掉了,我不相信他能跑掉了。

”他把队伍带到路上抽烟等候。

陈毅听到敌兵说:“咳,我们打共产党,打共匪,什么也没得到。

”一个敌兵说:“我捡到一个挎包,里面有件衬衫,还有两本破书。

”另一敌兵说:“啊,共产党苦得这样子,还读书呀!”天黑以后,敌人才集合队伍离开。

为了防止敌人假撤走,杀“回马枪”,陈毅和警卫员一直等到下半夜,才从芦苇丛中钻出来,迅速转移到对面一个小山坡上蹲着。

第二天天刚亮,敌人又在芦苇丛中东搜西搜一两个钟头,大声叫着:“你还不出来,我看到你了。

”就这样吆喝一阵没有任何动静,敌连长拎着一只鞋子,说:“看呀,打死了,腿打断了,沉下水去了。

”这才撤走。

第二次:叛徒引敌军进山搜剿,哨兵鸣枪报警得以安全转移1935年春,中央军区参谋长龚楚率领红二十四师第七十二团700余人,向湘南游击区突围。

他在宜章被粤军陈济棠部捉到了,随后叛变。

龚楚向敌人告密说:“项英,陈毅在南雄、大余一带,我们分手时约定的。

”陈济棠封他“少将剿共游击司令”,要他去捉项英、陈毅,给了他40个人做卫队,有十几支转盘枪、快慢机、驳壳枪,后面还跟一个连敌军。

当年10月,龚楚把卫队伪装成红军游击队,在北山龙西石地区,与粤军余汉谋部假打了一阵,造成声势,而后去寻找项英、陈毅的行踪。

在行军路上,凑巧碰见了交通站长何长林,何长林认得他是参谋长,带他到交通站去。

何长林见他衣服很新,部下都说广东客家话,起了疑心,龚楚见状,干脆露出狰狞面目,缴了何长林的短枪,说:“我现在是国民党,把陈毅、项英藏身的地方告诉我,我不杀你。

”何长林怕死,立刻叛变了。

他说:“陈毅的秘书今天下午要带七八个人来这里搞粮食,拿报纸,取情报,抓住他们,让他们带路,就能找到项英、陈毅了。

”果然,陈毅派去的人,一到交通站就被卡住了。

龚楚也不暴露身份,说:“我是来找首长的,请领我去项英、陈毅那里。

我在湘南发展了很大游击区,今天带队伍来,就是请他二人去那里领导。

你们很辛苦,自己还挑米,我们那里可不是这样。

”秘书说:“参谋长,你是老首长,是不是你和队伍先留下,我先回去报告,事先不报告,怕引起误会,自己人打自己人不好。

”龚楚不同意,说:“我急着要见他们。

”秘书说:“那好,这样吧,参谋长带几个便衣队,我们一路走,大队伍留下,一起去目标太大,会引起误会。

”龚楚仍不同意。

秘书心知这里面有问题,便答道:“好,去吧,走吧。

”秘书和一起去的几个人,挑起米,边走边观察动静。

龚楚问:“你们有多少人哪?”秘书胡吹说:“我们那里人多,有50多人,还有几挺机枪,打了好多胜仗。

”龚楚害怕了,派两个卫队跟秘书他们走前面,他掉后十几米远,他怕死。

当走到离陈毅驻地很近的地方时,何长林说:“到了这个地方,我就晓得了,陈毅住处离这里不远,还有十多里。

那个地方地形很好,很险要,一定是这个地方。

他们几个人回去报告都来不及,我们走直路。

”龚楚不同意,何长林坚持说:“我定要立这个头功。

”龚楚坚持要自己带人去,从黄昏起,搞到凌晨4点多钟,陈毅派来的几个人都跑散了,龚楚抓住一个警卫员,说:“你马上带我去,你不去,我就枪毙你。

我是国民党军官,不是什么参谋长。

”警卫员想:我不带路,何长林也知道这地方,就同意领路。

龚楚派两个卫兵挟着他走,一会儿就来到陈毅住的小山包下面,哨兵喊:“什么人?”警卫员说:“不要开枪,自己人。

”哨兵说:“你们派一个人过来。

”龚楚叫警卫员去,警卫员说:“你要沉着,不沉着,一打枪,项英、陈毅就跑了。

”警卫员一上山,就喊:“他们是反动派。

”哨兵一枪就把走在前面的一个敌人打死了。

哨兵一开枪,龚楚他们站不住脚,冲锋也来不及,项英、陈毅他们听到枪声就登山,转了几个圈,等到龚楚把队伍集合起来,冲上哨兵阵地,哨兵就地一滚下山跑了。

龚楚见这里地形险恶,项英、陈毅已有准备,便撤回去了。

第二天,龚楚带一个营敌军上山,仔细搜剿,把陈毅他们住的棚都烧了,折腾了两天,一个人也未搜到,只好撤走。

陈毅和项英等人在附近山上躲了三天,这才脱险。

第三次:被敌军重兵围困在梅山岩洞中20多天,“西安事变”才解了围1936年6月,广东陈济棠和广西李宗仁、白崇禧不满蒋介石的“攘外必先安内”政策,发动以“反蒋抗日”为口号的“两广事变”,企图借此问鼎中原。

蒋介石以他惯用的手段分化利诱,不到3个月,就瓦解了“两广事变”,又调遣重兵,对粤赣边等游击区发起新的“围剿”。

这次进攻粤赣边的是蒋介石嫡系国军第四十六师,师长戴嗣夏被蒋介石称为“碉堡专家”。

他在进攻游击区时,果然使出拿手好戏,山口、路口、渡口全都筑起碉堡,派重兵把守,白天盘查行人,夜晚警戒巡逻:编保甲,十户为一甲,设甲长,一村为一保,设保长,十保为一联保,设主任,“一家通匪,十家连坐”;移民并村,分散在山上的百姓,全部赶下山,集中居住,制造无人区;计口售粮、售盐,禁止上山劳动的百姓多带粮盐;还把16岁至40岁男子编成壮丁队,配合国军搜剿、追剿。

密如蛛网的敌人封锁线,给红军游击队生存与活动制造了极大困难。

这年冬天,陈毅被戴嗣夏的第四十六师围困在梅岭密林深处一个人迹罕至的岩洞里,长达20多天。

多亏梅关黄坑一个名叫张千妹的妇女,冒着生命危险,夜间上山送情报、送粮菜,这才存活下来。

张千妹最后一次上山,遇上了搜山的敌军,她无处可藏,只好眼一闭,就地一滚,掉下几丈深的谷底,晕了过去,直到第二天晚上,她才拖着摔伤的一条腿,一步一步爬回了家。

张千妹负伤后,没人送粮菜,陈毅在岩洞中又渴又饥,渴了还能从岩缝里找几滴山泉润喉,可肚子饿得实在难受,想走出岩洞找吃的,上山搜剿的敌人,不时从洞外传来走过的脚步声,又不能冒然行事。

陈毅正是在这苦虑不得脱身的环境下,写下了他那气壮山河的绝笔——“梅岭三章”:(一)断头今日意如何?创业艰难百战多。

此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

(二)南国烽烟正十年,此头须向国门悬。

后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。

(三)投身革命即为家,血雨腥风应有涯。

取义成仁今日事,人间种遍自由花。

陈毅写下绝笔的当天,敌人没有进山搜查,第二天山里也很平静。

正在陈毅纳闷之时,张千妹给陈毅送吃的来了,她告诉陈毅,山下的敌人都撤走了。

陈毅感到奇怪,便走出岩洞,随张千妹下山。

被敌人冲散的警卫员宋生发找来了,他从城里搞到一张国民党的报纸,上面登载有12月12日蒋介石在西安被张学良、杨虎城抓起来的消息。

陈毅这才知道,正是因为西安事变,国军第四十六师这才匆匆从游击区撤走。

国军一撤,敌人一些地方武装都缩在碉堡里不敢出来,陈毅就这样又逃过了一劫。

第四次:受骗进大余县城与“中共代表”接头,机智逃脱1937年4月中旬,陈毅在梅岭斋坑召开“兵运”(瓦解敌军)工作会议,参加会议的地下工作者陈宏(又名陈海),在返回大余县城途中被捕,供出了大余县城广启安糖铺是红军游击队开设的地下交通站,还供出了他与陈毅等领导人的秘密联络关系。

国军第四十六师政训处即令陈宏写了一封密信,交给糖铺负责人黄亚光,由黄亚光派人送给红军游击队领导人,说:“中共中央派人来了,带来了重要指示,要主要负责同志到大余城南饭店会面。

”敌人在饭店里埋伏了重兵,人一到就逮捕。

当时驻在梅岭斋坑的项英、陈毅,已经两年多没和中共中央取得联系了,见到陈宏来信特别兴奋,陈毅决定亲自去一趟,把中共中央来人或指示带回来。

陈毅带着中共梅山区委书记黄占龙,第二天上午来到大余县城,决定先到陈宏家中探明虚实,再到城南饭店去。

他二人来到陈宏家门前,正在低头洗衣服的陈宏老婆听说有人找陈宏,头也不抬就回答:“到团部去了。

”陈毅和黄占龙都把“团部”听成“糖铺”了,二人便直往糖铺而来,当他们快到驿使门外梅岭桥头糖铺时,只见那里站了几个国民党士兵,便停住脚,转到一家茶馆里喝茶。

这时,在糖铺工作的老曾发现了他们行踪,避开敌人,悄悄走近陈毅,低声说:“陈宏、黄亚光都叛变了,你们快走。

”陈毅、黄占龙在老曾指引下,从小路绕出大余城,各自取道返回梅山驻地。

陈毅刚到梅山脚下,就撞上了一队从山下撤下来的国民党兵。

原来,陈宏按约定时间在城南饭店没等到项英、陈毅,估计情况有变,就迫不及待地带领国民党军顺着山路悄悄包围斋坑。

项英的警卫员正在斋坑道口棚子外面放哨,等发现敌人已来不及回棚子报告,只好鸣枪示警,项英、杨尚奎、陈丕显和警卫员们听到枪声,马上拿起枪走出棚子,钻到附近一个树木不多、茅草很深的小山包里隐藏起来。

300多国民党军在方圆不足几百米的小山包上,搜了两个多小时,没搜到一个人,便放火烧棚子,火刚烧起来,天就降下一场大雨,把火淋灭了,再点火也点不着了,直搞到黄昏时分,敌人才吹集合号,整队下山。